PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

車を走らせ「さきたま古墳群」駐車場へ。

道路を渡ると、「さきたま史跡の博物館」入口が。

さきたま古墳公園 案内図。

古墳公園内には8基の前方後円墳と1基の大型円墳からなる大型古墳があるのだ。

レストハウスの奥の「はにわの館」の内部には様々な埴輪が展示されていた。

「瓦塚古墳(かわらづかこふん)」。

墳丘長73m、後円部径36.5m・高さ5.1m、前方部幅47m・高さ4.9m。

古墳群中6番目の大きさの中型前方後円墳。明治時代の初期、付近に瓦工が住んでいたことから、

この名があると。6世紀前半の二子山古墳と並行する時代に築造されたと考えられている。

二重の周濠が台形にめぐっており、西側くびれ部分の造り出しからは多くの須恵器が発掘された。

他に円筒埴輪、盾形埴輪、武人埴輪、弾琴男子埴輪などが発掘されている。

「埼玉県名発祥の碑」。

さきたま資料館の東側の通路には、埼玉県名発祥の碑が設置されていた。

2つある石碑の右側にあるのが埼玉県名の由来を示す掲示板。

明治9年に現在の埼玉県の区域が定まった際、最も大きかったのが埼玉群であったことから

名付けられたと。またこの地に石碑が建っているのは、巨大古墳群の所在地であり、

埼玉群の中心であったと考えられるからだと。

行田付近が埼玉群の中心だったとは。

さきたま資料館が、駐車場とは道路をはさんだ反対側に。

金錯銘鉄剣(国宝)をはじめ、埴輪などの出土品のほか、農具を中心とした

民俗資料の展示もあると。

さきたま資料館の前には江戸時代末期の稲作農家の茅葺き民家「旧遠藤家住宅」が建っていた。

わざわざ幸手市から移築してきたものだと。

「鉄砲山古墳(てっぽうやまこふん)」。

墳丘長109m、後円部径55m・高さ9.0m、前方部幅69m・高さ10.1m。

また、周濠を含めた全長は163メートルと推定されていると。

「鉄砲山」という、古墳としてはめずらしい名前は、江戸時代、

古墳の周辺が忍藩(おしはん)の砲術練習場になっていたことから名付けられたと。

古墳群中3番目の大きさの前方後円墳。二子山古墳を80%に縮めた形。

1967年、1983年、2008年および2010年~2015年までの予定で発掘調査がされており、

円筒埴輪、朝顔形埴輪、土師器、須恵器などが出土している。築造時期は6世紀後半。

鉄砲山古墳の際だった特徴の一つは全国的にとてもめずらしい三重堀を有する古墳であること。

瓦塚古墳を裏側から。

遊歩道を右に折れ、林の中を歩き「前玉神社(さきたまじんじゃ)」を訪ねる。

社名の「前玉」は、「埼玉」の地名の語源と伝えられていると。

社務所。残念ながらご朱印は頂けなかった。

立派な手水舎。

青い玉を抱えた立派な龍の彫刻。

古墳中腹に建てられている浅間神社(せんげんじんじゃ) 。

祭神:木花開耶媛命(このはなさくやひめのみこと)

忍城から勧請されたといわれる。明治以前は、墳頂の本社は「上ノ宮」、

中腹のこの浅間神社は「下ノ宮」と称されていたと。

主要社殿は浅間塚古墳の墳頂に鎮座し、本殿・拝殿からなる。

前玉神社が最初に祀られた時代については、一説には大化の改新(645年)より

一世紀以上さかのぼる安閑天皇、宣化天皇あるいは雄略天皇の頃の

古墳時代(400年代後半~500年代前半)ではないかと考えられていると。

その名残として社は古墳群に向かって祈願するように建立されているのだと。

墳頂に登る階段口の両脇には、高さ2mの石灯籠2基が建てられており、

これらは「万葉灯籠」と称される。この灯籠は、元禄10年(1697年)10月15日に

前玉神社の氏子が祈願成就を記念して奉納したとい。

灯籠にはそれぞれ、『万葉集』に載る当地に関する歌が1首ずつ記載されているのだと。

拝殿。

見事な拝殿正面右の彫刻。

祭神らしき人物が古代人の衣装を身につけていた。

向拝破風彫刻。

鳳凰の背に乗る人物は古墳時代の衣装をまとい、右ひざの上で軍扇を持っていた。

表情などはかなりリアルそのもの。

祭神は次の2柱。

前玉彦命(さきたまひこのみこと)と 前玉比売命(さきたまひめのみこと)。

明治神社(めいじじんじゃ) 。

明治時代に埼玉地区の神社を合祀。計16柱。

西行上人の歌碑。

「やはらくる ひかりをはなに かさゝれて 名をあらはせる さきたまの宮」

西行はこの地まで訪れたのであろうか?

石鳥居(行田市指定文化財)から境内を振り返る。

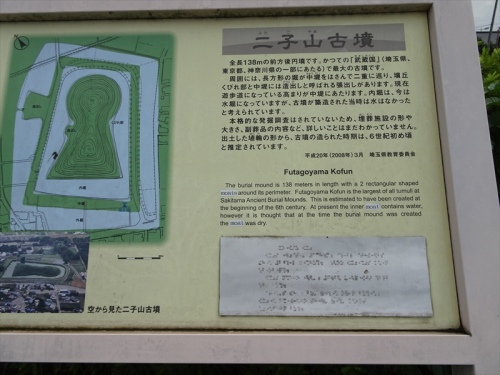

県道を戻って進むと右手に「二子山古墳(ふたごやまこふん)」が。

埼玉県では最大規模の古墳で、6世紀前半の築造と推定される。

二つの山があるように見えることからこの名があると。

墳丘長138m、後円部径70m・高さ13m、前方部幅90m・高さ14.9m。

方形の二重周濠をもつ。現在の内堀は元々も空堀だったことがわかっていると。

西側くびれ部に造り出しがある。

墳形は稲荷山古墳および鉄砲山古墳と同様大仙陵古墳に類似し、

稲荷山古墳を1.15倍すると二子山古墳に重なると。

浸食作用で墳丘外周の崩落が深刻化したため、内堀の水を抜いて埋め立てて

「空堀」にする工事が進んでいるのだと。

しかし、やはりここの全ての古墳の廻りの内堀には水が似合うのであった。

「将軍山古墳(しょうぐんやまこふん)」へ向かう。

墳丘長90m、後円部径39m・高さ8.4m(復元)、前方部幅68m・高さ9.4m(復元)。

二重の方形をした周濠を持ち、埼玉県下で8番目の規模の前方後円墳。

将軍山古墳は戦前までは将軍塚と呼ばれていたようだ。

墳形は千葉県富津市内裏塚古墳群中の稲荷山古墳に類似し、後述の石室石材とともに

埼玉古墳群を造成した武蔵国造と内裏塚古墳群を造成した須恵国造の親密な関係がうかがわれる。

造営年代は、古墳時代後期の6世紀末と考えられていると。

古墳東麓には1997年4月に開館した「将軍山古墳展示館」があり、

有料だが古墳の内部に入ることができた。

古墳の1階には騎馬民族の像が展示されていた。

この将軍山古墳の出土品から推定される人物像とのこと。

この古墳の被葬者が馬と関係の深い人物であると。

特に馬冑の出土は日本でも2例しかないのだと。

発掘時の状況や古墳の副葬品の写真パネルが展示されていた。

説明板には

『将軍山古墳の横穴式石室は、明治27年に最初の発掘が行われ、多数の豪華な遺物が

出土している事が知られています。しかし、遺物の多くは破損し、腐食していることから、

これらの遺物の復元模型を製作し、石室内に副葬された当時の状態を想定して配置し、

埋葬の様子を再現してみました。遺体の安置には木棺が使われ、鏡、金環、玉、太刀は

棺の中に納められます。鉾や矢は棺の周辺に須恵器などの容器は棺の手前に置かれ、

甲、兜などの武具、鞍、鐙などの馬具は、各々がまとまりをもって置かれたと推定されます。

副葬品には時期差が認められることから、追葬が行われたことが考えられます。』と。

次に訪ねたのが「稲荷山古墳(いなりやまこふん)」。

墳丘長120m、後円部径62m・高さ11.7m、前方部幅74m・高さ10.7m。

後円部西側の裾部に(左くびれ部分に)は造り出しが。

墳丘は二段に築成されており、葺石が使用された形跡はない。

方形をした二重の周濠を持ち、濠の深さは築造当時の地表面から約1.8mと推定。

周濠は通常は空で、水位が上がったときに水が溜まったものと考えられていると。

前方部上部まで階段を上り後円部を見る。

晴れた日には100km先の富士山を墳頂部から真正面に眺めることができる

とのことであったが残念ながらこの日は。

埋葬施設は、粘土槨(ねんどかく・第二主体部)と礫槨(れきかく・第一主体部)の二つがある。

粘土槨は、盗掘されていたが、鉄刀、挂甲、馬具などの断片が検出されたと。

墳頂部の礫槨。

陶板で、発掘調査当時の様子を再現。

古代ヤマト王権の「ワカタケル大王(雄略〈ゆうりゃく〉天皇)」の名を

金の線で記した「金錯銘(きんさくめい)鉄剣」(国宝)が出土したのだと。

鉄剣の表面では1978年、保存処理のサビ落としの過程で、エックス線撮影で銘文が確認され、

「辛亥(しんがい)年(471年とされる)、杖刀人首(じょうとうじんのしゅ)として

獲加多支鹵(ワカタケル)大王を補佐したヲワケ臣が剣を作らせた」と解読されたと。

最後に訪れたのが「丸墓山古墳(まるはかやまこふん)」 。

日本最大規模の円墳で、埼玉古墳群の大型古墳で登ることができるのは、

稲荷山古墳とこの丸墓山古墳のみであった。

直径105m、高さ18.9m。

遺骸を納めた石室など埋葬施設の主体部は未調査だが、墳丘表面を覆っていた葺石や、

円筒埴輪、人物埴輪などの埴輪類やが出土しており、これらの出土遺物の形式から

築造年代は6世紀の前半と考えられていると。

古墳の頂上には巨木の桜が。春には人気のスポットと。

1590年(天正18年)、小田原征伐に際して、秀吉から忍城攻略の命を受けた

石田三成が丸墓山古墳の頂上に陣を張ったのだと。

三成は忍城を水攻めするため、丸墓山を含む半円形の石田堤を28kmほど作ったと。

丸墓山から南に真っ直ぐ伸びているこの道路は、この堤の名残であると。

階段を登り古墳の頂上へ。

頂上から見下ろす田園地帯は絶景かな。

熱さを忘れ心静まる風景。

遠くにこの後に訪ねた忍城の3層櫓をズームで撮影。

先程訪ねた稲荷山古墳には多くの小学生が社会見学?に。

「さきたま古墳群 めざせ世界遺産!」の文字が。

しかしこれはハードルが高すぎると感じているのです。

なぜならば、私の元同僚の埼玉県民でも「さきたま古墳群」の存在さえも

知らない人がいるのですから。

そして古代蓮の花がここにも。

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10