PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

65番札所:三角寺

この日は四国巡礼3日目の10月16日。6時過ぎにホテルを出て高知自動車道に向かう。

川之江JCTから松山自動車道へ。

三島川之江ICで下り65番札所:三角寺に向かう。

高知のホテルを出発し、1時間で65番札所:三角寺に到着。

73段の石段を上って釣鐘が架かる山門(仁王門)に向かう。

山門(仁王門)。

鐘楼門。

山門には重さが150貫という梵鐘が吊されていた。

「三角寺」と書かれた扁額。

阿形像

吽形像。

三角寺 境内配置案内図。

73段の石段を上って釣鐘が架かる山門を入り右に納経所があり、参道を左に進むと右手に、

弁財天のある三角池、薬師堂、一番奥に本堂がある。大師堂は本堂手前の右の丘に建っている。

![20150304170324[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/57bbd2f53bcc203e077488a6f2d266fca7bcba27.15.2.9.2.jpeg)

寺伝によれば天平年間(730年‐749年)に聖武天皇の勒願により行基が開基したとされる。

空海(弘法大師)が来訪した際、本尊である十一面観世音と不動明王を刻み、三角形の護摩壇を

築き21日間降伏の秘法を施したとされる。三角寺の寺号はこの護摩壇に由来する。

境内には三角の池が残り、そのときの名残とされる。

嵯峨天皇が本尊を深く信仰し、寺領300町歩を下賜し、堂塔を建造したとされ、往時は12坊を

持ち、七堂伽藍を備えていたという。

天正9年(1581年)の長宗我部元親軍の兵火で焼失し、現在の建物は嘉永2年(1849年)に

再建されたものであると。

客殿 方丈。

休憩所。

三角寺という寺名の由来となったのは大師堂の脇にある三角の池(みすみのいけ)。

弘法大師が護摩修行をしたとされるが、その修行を行った三角形の護摩壇の跡地が

この池の正体。

![IMG_7684[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/80bc914209b05f47f8bba5b49d8dc806b458d4b7.15.2.9.2.jpeg)

三角の池の中には、護摩壇の代わりに七福神の女神である弁財天が祀られている小さな堂が

建っていた。

境内は紅葉が始まっていた。

薬師堂。

疣や魚の目が治るご利益があるといわれる。疣は松かさのようにぽろりと落ち、

魚の目には蛸の絵を描いた絵馬を奉納して祈る。蛸の吸盤が魚の目を取るという。

太師堂。

大師堂は往時、山を越えた仙龍寺だったが分離したとき弥勒堂を大師堂とし、

大師像は向かって右側に鎮座していると。

手水場。

小林一茶の歌碑が隣に。

寛政7年(1795)に訪れたとき、『これでこそ 登りかひあり 山桜』と詠まれたと。

山内は樹齢3、400年の桜が爛漫となる名所であると。

本堂。

寺伝によれば天平年間(730~749年)に聖武天皇の勒願により行基が開基したと。

空海(弘法大師)が来訪した際、本尊である十一面観世音と不動明王を刻み、三角形の護摩壇を

築き21日間降伏の秘法を施したと。三角寺の寺号はこの護摩壇に由来。

境内には三角の池が残り、そのときの名残と。嵯峨天皇が本尊を深く信仰し、

寺領300町歩を下賜し、堂塔を建造したとされ、往時は12坊を持ち、七堂伽藍を備えていたと。

天正9年(1581)の長宗我部元親軍の兵火で焼失し、現在の建物は嘉永2年(1849)に

再建されたものと。

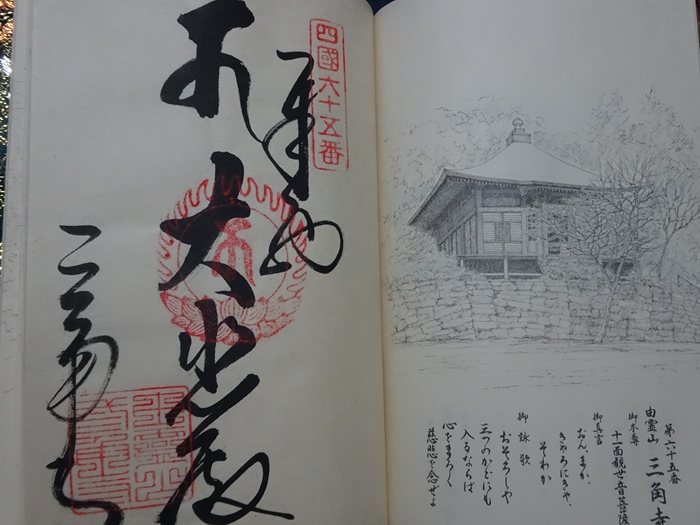

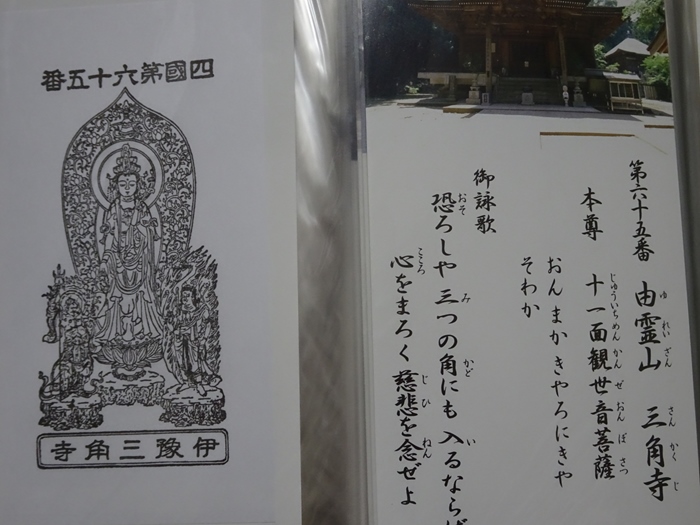

由霊山 慈尊院 三角寺(ゆれいざん じそんいん さんかくじ)

宗派 高野山真言宗

本尊 十一面観音

創建 天平年間(730年‐749年)

開祖 行基

所在 愛媛県四国中央市金田町三角寺75

本尊真言 ”おん まか きゃろにきゃ そわか”

本堂内部。

本尊の木造十一面観世音立像は子安観音として厄除観音としても信仰されている。

妊婦が寺の庫裡にある杓子をひそかに持出し、出産の際に床下へ置くと安産になるという

言い習わしがあり、寺では妊婦が杓子を持ち帰るのを見てみぬふりをし、妊婦は安産の後は

新しい杓子を持ってお礼まいりにくる習慣がある。また、子宝に恵まれない女性は裏の入口で

しゃもじをもらい、自宅に持ち帰り使用して子授けを祈願する。

60年に一度申子の年に開帳される秘仏。

延命地蔵菩薩。

ズームにすると顔の表情が変わった様に見えるのであった。

こちらも延命地蔵菩薩?

境内の最奥から。

賓頭盧様。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました

三角寺を後にすると、山道から川之江の街並み、丸住製紙の煙突が。

車窓から川之江城の姿を楽しむ。

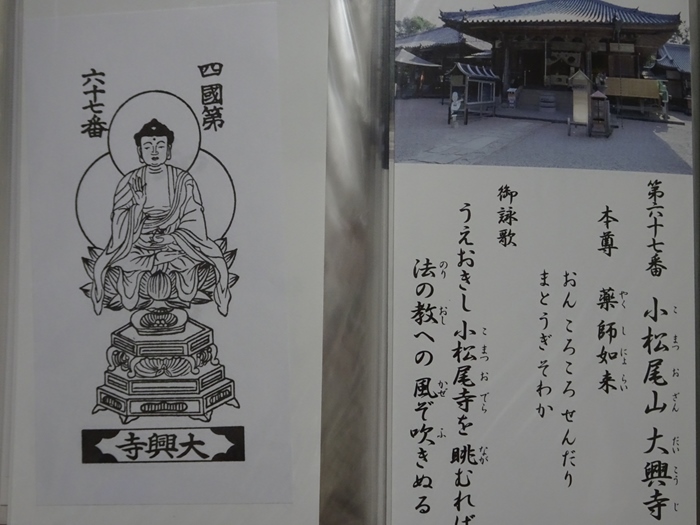

67番札所:大興寺

66番札所:雲辺寺はロープウェイで上るとの事で、雨の中では下界の景色も見えないので

次回に回す事を決断して67番札所:大興寺を目指す。

大興寺前の田園の長閑な風景の中で素朴な地蔵様が迎えてくれた。

地蔵さんの下にも、「へんろ道」の表示と手の形の矢印が刻まれていた。

小さな橋を渡ると山門(仁王門)が。

仁王門は文保2年(1318年)建立。

高さ3.14m、伝・運慶作(実際の作者は不明)、鎌倉時代の作。

四国霊場八十八ヶ所の中では最大の仁王像。

阿行像。

吽行像。

大興寺 境内配置案内図。

小さい川をわたり仁王門をくぐると石段があり上り詰めると右に鐘楼左に手水舎、正面に本堂、

本堂の左奥に弘法大師堂、右奥に天台大師堂がある。本堂の向って左側が納経所になっている。

境内の東側に一段高くなって熊野三所権現をまつる祠があると。

![201105_31_25_f0213825_9562969[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/1ba8c858ac8a1906b8b7059f8c6b6afc97c3058d.15.2.9.2.jpeg)

修行大師像。

寺伝によれば、天平14年(742年)に東大寺の末寺として建立された。その後、最澄の影響で

天台宗となる。火災により焼失していた諸堂を、嵯峨天皇の勅願によって空海(弘法大師)が

弘仁13年(822年)に現在地より北西約1kmに熊野三所権現を鎮護する霊場として再興し、

また、本尊に薬師如来と脇侍に不動明王と毘沙門天を刻んで堂宇を建立し安置したと。

その後も東大寺の末寺として真言宗24坊、天台宗12坊の僧堂が連ね、空海と最澄の教えを

修行する道場として栄えた。 しかし、天正年間(1573年 - 1592年)に長宗我部元親の兵火に

よって本堂以外を焼失。慶長年間(1596年 - 1615年)に再建されたものの再び焼亡、本堂は

寛保元年(1741年)に建立された。 また、境内南側の熊野三所権現は明治の神仏分離までは

当寺住職が別当を兼ねていた。 昭和の末までは、地元でもっぱら、小松尾寺と呼ばれていたと。

山門を入ってすぐ右にある小松尾寺のカヤ:樹高20m、胸高幹周3.92m、樹齢およそ1200年。

香川県指定自然記念物。

境内への階段が前方に。

石の五重塔。

境内。 正面に本堂。

手水場。

鐘楼。

水子供養地蔵尊。

本堂。

寛保元年(1741年)に再建されたもの。61年に一度の本尊開帳が2017年3月26日から

5月8日まで行われた。宮殿には本尊および脇仏・不動明王立像と毘沙門天立像が

扉は別であるが同じ空間に入れられている。また両脇陣には十二神将が6体ずつに分けられ

置かれている。また宮殿背後の左側には閻魔大王とその脇侍がいると。

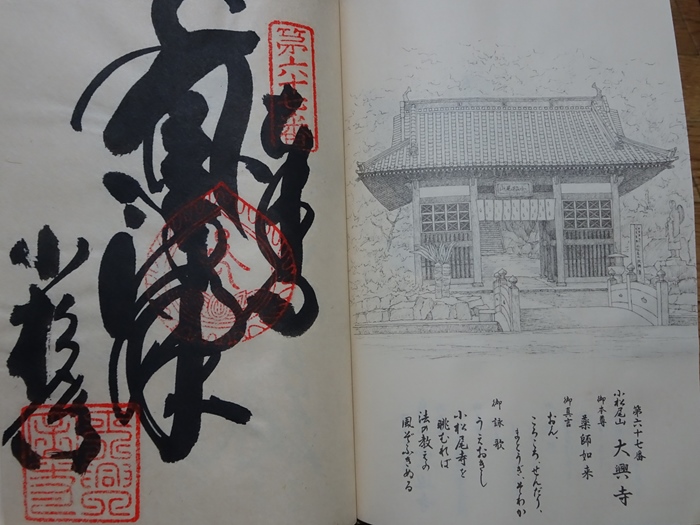

小松尾山 不動光院 大興寺(こまつおざん ふどうこういん だいこうじ)

宗派 真言宗善通寺派

本尊 薬師如来

創建 弘仁13年(822年)

開祖 空海(弘法大師)

所在 香川県三豊市山本町辻字小松尾4209番地

本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”

本堂には多くのロウソクが灯されていた。

赤いローソクは「七日燈明」で有名なのだと。

境内の銀杏も黄葉を始めていた。

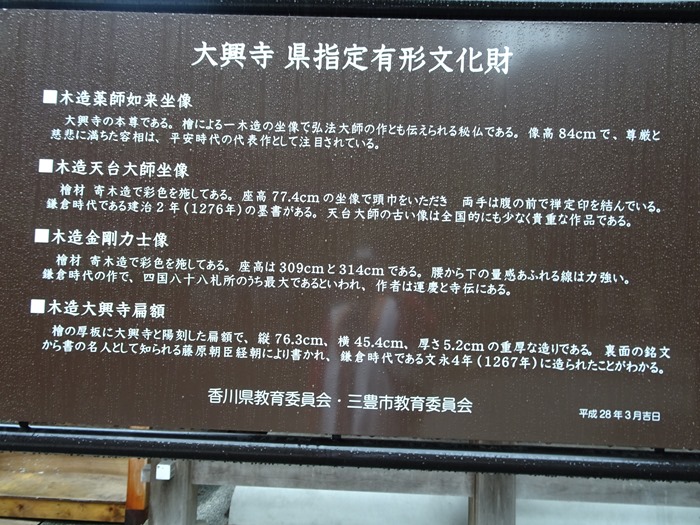

大興寺の県指定有形文化財。

弘法太師堂。

太師堂内部。

水子供養地蔵尊と鐘楼。

天台太師堂。

境内の池と池に浮かぶ「金仏地蔵」

穏やかな表情の地蔵様。

寺務所入口の黒門。

境内の連絡回廊。

三鈷の松越しの本堂。

三つの葉のある三鈷の松葉を財布に入れておくと、金運がアップするといわれていると。

仁王門を境内側から。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました

「おへんろさん休憩所」の案内の看板を見かけたが、結局横を通らなかった。

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30