PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

八雲神社右横の狭い通路が「祇園山ハイキングコース」入口。

「祇園山ハイキングコース」は東勝寺址の裏の「北条高時腹切りやぐら」までの1.5kmのコース。

「こんな場所に入っていいのか?」という雰囲気であったが、案内表示を信じて

銅鳥居のある諏訪神社の階段の横の狭い石段を登って行った。

「祇園山ハイキングコース」案内図。

狭い急な山道を5分ほど上っていくと祇園山見晴台に到着。

見晴台の平場には 首が取れてしまっている2体?の石仏と 方位盤が置かれていた。

鎌倉市街と由比ヶ浜が一望できるここは、最高に眺めがいい場所。

由比ヶ浜とその先に稲村ヶ崎。

この時間には富士山の白き雄姿も青空に映えて。

この日は「祇園山ハイキングコース」はTRYせずに再び八雲神社まで戻り、更に歩を進める。

左手には民家風のお寺・別願寺が。

別願寺は、鎌倉公方代々の菩提寺であり、鎌倉での時宗の中心として栄えた寺。

元は真言宗の寺で能成寺と言ったが、1282年(弘安5年)、住職だった公忍が一遍に帰依し、

名を覚阿と改め時宗に改宗した。同時に寺の名を別願寺としたと。

室町幕府の出先機関で関八州と伊豆・甲斐を支配する鎌倉府の長である鎌倉公方第四代足利持氏

(あしかがもちうじ、1398〜1439)の供養塔。

多くの石塔が。

倶会一処(くえいっしょ)とは、浄土教の往生の利益の一つと。 阿弥陀仏の極楽浄土に往生した

ものは、浄土の仏・菩薩たちと一処で出会うことができる、という意味であると。

別願寺の前にあったのが、上行寺。

日蓮宗寺院で、山号は法久山、院号を大前院。

創建は正和2年(1313年)で、開山は日範上人。本尊は三宝祖師。癌封じの寺として知られる。

左甚五郎作の龍が山門の上部に。

瘡守稲荷(かさもりいなり)と 身がわり鬼子母神 が祀られ、 癌封じ(がん封じ) はもとより

あらゆるの病を封じてくれるというご利益があることで知られていて、 全国からお参りする方が

多いのだと 。

堂入口には様々な御利益(ごりやく)が書かれていた。

ちょっとゴチャゴチャしてて、整理整頓が必要??・・・と身勝手にも。

十三重石塔。

水子地蔵。

色彩豊かな七福神。

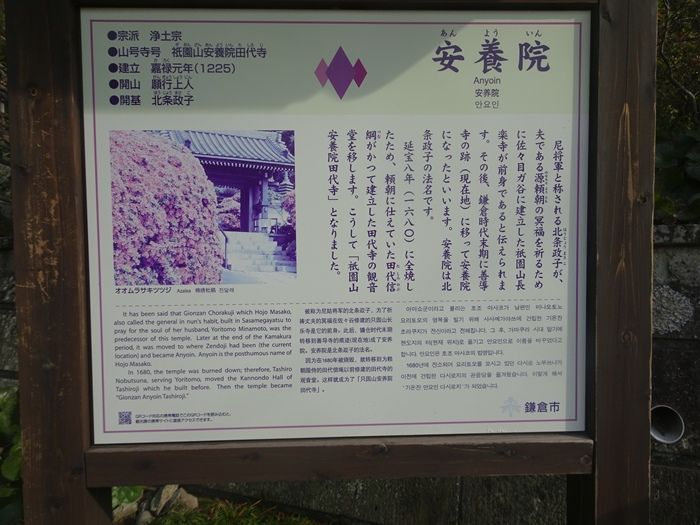

そして次に訪ねた寺は安養院(あんよういん)。

春になると正面にピンクのツツジが咲き、多くの観光客が訪れる寺。

正面山門。

鎌倉市 大町にある 浄土宗 の寺院。山号は祇園山。寺号は長楽寺。本尊は 阿弥陀如来 。

千手観音 (田代観音)を安置し、 坂東三十三箇所 ・ 鎌倉三十三箇所 第3番札所。

この寺の歴史には、長楽寺・善導寺・田代寺という3つの前身寺院が関係していると。

長楽寺は、 1225年 ( 嘉禄 元年) 北条政子 が夫である 源頼朝 の 菩提 を弔うため 長谷笹目ヶ谷

(はせささめがやつ、 鎌倉文学館 付近)に 願行 を開山として創建した寺と伝えられると。

長楽寺は 1333年 ( 元弘 元年)兵火により焼失し、大町にあった善導寺に統合され安養院長楽寺と

号した。なお、安養院は政子の法号から取られたものであると。

日限地蔵(ひぎりじぞう)。

日限地蔵は日本各地に存在する、「日を限って祈願すると願いが叶えられる」といわれる

地蔵菩薩であると。

本堂。

本堂には正面に本尊の阿弥陀如来像が祀られている。その後ろに高さ1.85mの千手観音が。

この千手観音は比企ヶ谷にあった田代寺が火事で焼失したため、こちらに移されたものと。

他にも、毘沙門天、北条政子像、法然上人像、善導大師像、願行上人像、尊観上人像、

釈迦如来の誕生像、釈迦如来の涅槃図、「安養院如実妙観大禅定尼」と書かれた北条政子の位牌が

あると。

鎌倉市指定天然記念物の槙(まき)の大木。

樹齢は約700年。前身寺院の善導寺の開山の尊観上人がお手植えの槇と伝えられていると。

地蔵尊。

一番右は夫婦地蔵、中央は御助地蔵、左側が親子地蔵。

本堂の裏に進む。

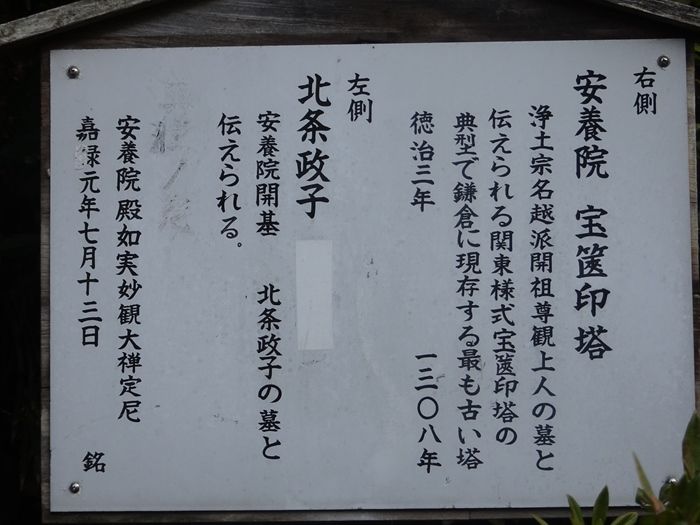

石塔の説明板であるが、何故かいろいろな場所が消されて?いた。

歴史検証により、変わって行く事実が目の前に。

ひときわ大きな宝篋印塔(ほうきょういんとう)。鎌倉時代の作として、国指定の重要文化財。

ドッシリとした作りが印象的な宝篋印塔。

宝篋印経にある陀羅尼を書いて納めた塔。日本ではふつう石塔婆の形式の名称とし、 方形 の石を、

下から 基壇 ・基礎・塔身・ 笠 ・ 相輪 と積み上げ、笠の 四隅 に飾りの 突起 があるものをいうと。

後には供養塔・墓碑塔として建てられたと。

徳治三年(1308年)の銘が刻まれており、名越の善導寺を開山した尊観上人のお墓と

伝えられていると。現在、鎌倉に存在する宝篋印塔の中で、年号が推定できる最古のもの。

北条政子の供養塔。

これは北条政子のお墓だと伝えられている、これも宝篋印塔。

「安養院殿如実妙観大禅定尼、嘉禄元年七月十三日」と刻まれているのだと。

嘉禄元年は1225年にあたると。

しかし実際には、宝篋印塔は室町時代のもので、文字はあとから彫られたものではないかと

考えられているのだと。

311号線を渡り本興寺を訪ねる。

朱色の山門のある本興寺は鎌倉市大町にある日蓮宗寺院。山号は法華山。旧本山は比企谷妙本寺。

この日の散策で最初に訪ねた大巧寺と同じ「南無妙法蓮華経 日蓮大菩薩」と刻まれた石碑。

本堂。

見事な「百日紅」(右)と「しだれ桜」(左)、イチョウの古木が迎えてくれた。

百日紅の花の名所の寺であるようだ。

境内の赤い社と隆々とした古木。

本興寺は、「辻の本興寺」とも呼ばれ、門前には日蓮の「日蓮聖人辻説法之舊地」碑が

建てられていた。

「此辺ハ往昔ニ於ケル屋敷町ト商家町トノ境ヲナス地点ニ位シ 幕府ニ近キコトトテ

殷賑(隆盛)ヲ極メシ所ナリ 建長五年(1253)五月 日蓮聖人房州ヨリ鎌倉ニ来リ

松葉ガ谷(やつ)ニ草庵ヲ結ビ 日ニ日ニ此辺リノ路傍ニ立チ 弘通(ぐつう:布教)ノ為メ

民衆ニ対シ獅子吼(ししく:強声)ヲ続ケシ址ナリトテ 世ニ辻説法ノ旧蹟ト伝ヘラル」

【この辺りは、屋敷町と商家町との間にあって、幕府に近いことから大変にぎわっていた

場所です。1253年5月、日蓮聖人(にちれんしょうにん)が房州(千葉県南部)から鎌倉に来て

松葉が谷(まつばがやつ)に住み、民衆への布教のため、 毎日のようにこの辺りの道端に立って、

大声を張り上げていた場所であるといわれています。一般に辻説法の跡といわれています。】

本興寺近く、JR横須賀線三浦道踏切の手前右にある「辻薬師堂」。

この薬師堂は、建久元年(1190年)に、 源頼朝 が 二階堂 (現在の 鎌倉宮 あたり)に建立した

医王山 東光寺 (一説に、二階堂行光が承元3年・1209年に永福寺の傍らに建立)の境内に

あったものといわれる。

その後 宝永 元年(1704年)、薬師堂は、大町名越御嶽(名越切通しの近く)にあった古義真言宗

長善寺 に移された。長善寺は、奈良時代の 神亀 年間に由比の長者 染谷太郎時忠 の建立といわれる

古刹。その後、大町辻に移り、延宝2年(1674年)5月には、 水戸光圀 も訪れていると。

江戸末期に焼失したが、薬師堂だけは残ったという。

明治期の 横須賀線 敷設工事に伴い、現在地に移設されたのだと。

「辻薬師堂」内部。

小さな堂の中に安置されているのは薬師三尊像、十二神将像であると。

踏切傍に立つ石碑には「南無妙法蓮華経 轢死精霊」

踏切事故で亡くなった方の慰霊碑であろう。

踏切手前の横須賀線沿いの小路を逗子方面に向かって歩き、再び311号線を渡り更に

踏切手前の横須賀線沿いの小路を逗子方面に向かって歩き、再び311号線を渡り更に

我がIphonesのナビに従い住宅街を進む。

釈迦堂切通しに向かうが、やはり「通行止め」の表示板が。

更に山の下の住宅街を進むと「釈迦堂切通し」が目の前に現れたが、その手間に

バリケードが。「この先 落石のため通行止め」 と。

2010年の大雨で崖崩れをおこして以来、通行止めになったままの釈迦堂切通し。

しかしバリケードの横には住宅街が迫っていたのであった。

「釈迦堂切通し」は、鎌倉時代の面影を良く伝えてくれる切通しであると。

切通しと言うより洞門の如し。谷戸の名は鎌倉幕府三代執権・北条泰時が父・二代執権北条義時の

霊を慰め様と釈迦堂を建立した事による。この切通しは大町方面に通じているのだ。

この切通しは鎌倉の外の地域とを結ぶ切通しではないため鎌倉七切通し(七口)には

数えられてはいないと。釈迦堂は洞門の北側入り口の西方にあったといわれ、字名が釈迦堂として

残っている。一帯は北条時政の屋敷跡であったと。

上部に3基?のやぐら跡が?。

巨大な崖をくり抜いて、トンネルの状態になった切通しの様は圧巻。

この切通しは、800年ほど前に掘られたトンネル。

このまま更なる崩壊が進まぬ事を祈るが、保存工事も早急に必要ではと。

そして一端途中まで往路を戻り、奥の住宅街の坂道を再び上っていくと

開けた場所(平場)が。

大町釈迦堂口遺跡正面は発掘中か入場禁止となっていた。

大町釈迦堂口遺跡は、釈迦堂切通の東側、衣張山西側中腹にある遺跡で、2008年(平成20年)の

発掘調査まで、鎌倉幕府初代執権の北条時政邸とされて来たのだと。

しかし、最も古い遺構でも13世紀後半頃のもの推定され、時政が没した時期からすると

「北条時政邸ではない」という判断が下されたのだと。

また、「建物跡」や「やぐら」などが新たに発見され、寺院跡の可能性が高いとのこと。

そのため、史跡名も「北条時政邸跡」から「大町釈迦堂口遺跡」と変更されているのだと。

北条泰時が義時を弔うために建てた「釈迦堂」かもしれないという説も・・・浮上と。

綺麗に積まれた石垣は発掘されたものか?

・・・ つづく ・・・

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01