PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

長勝寺を後にし、311号線を逗子方面に向かって歩く。

左手の美容室の家の前にある「大町五丁目自治会掲示板」の足元に「十井之一 銚子の井」と

刻まれた古い石柱が。

その横の狭い小道の奥に、石の蓋を被せた井戸があった。

この井戸は「銚子の井」(ちょうしのい)またの名を「石井の井」(いしいのい)とも

呼ばれている、 鎌倉十井(かまくらじゅうせい)の一つ。

この銚子の井戸は、上に六枚の花弁の形をした蓋が乗せられていた。

蓋の直径は110cm、高さ60cmの大変に重そうな形。井戸枠も蓋と同じように外形は

六角形をしており、 内側は円筒状の形状をした石製のもの。

いつ彫られた井戸なのかは不明ですが、新編鎌倉志(1685年に刊行)に記載されているため、江戸時代初期には既にあったものと思われます。

井戸の名の由来は、井戸の形がお酒を注ぐ銚子に似ているからと言われています。

井戸の内側は円ですが、外側は六角形でその一辺はつぎ口のように突き出しています。

「石ノ井(いしのい)」ともいわれていますが、これは近くの長勝寺の開基である石井長勝にちなむとも、六枚の花びらのような形をした蓋や側面が石造りになっているからとも言われます。

なお日蓮乞水と同じものだったという説もあります。

311号線に戻り進み、ナビに従い直ぐに再び狭い脇道に入る。

こんな狭い道をナビは案内する優れものなのです。

裏通りに出て右に進むと、右手にあったのが鎌倉五名水の一つ「日蓮乞水」が。

手前の狭い空地には何があったのでしょうか?

1254年(建長6年)、日蓮は名越切通を越えて鎌倉に入ったと。

その折、水を求めた日蓮が、持っていた杖で地面を突き刺したところ水が湧き出したと。

『新編鎌倉志』には、「日蓮乞水は名越切通に達する路傍の小さな井戸を云う 昔日蓮が

房総より鎌倉に来る時 此処にて清水を求めしに俄かに湧出せしとなり 大旱(たいかん)にも

涸れる事なしとぞ、鎌倉五名水の一なりと云う」と記されていると。

石碑には、「南無妙法蓮華経日蓮水」と刻まれていた。大旱とは、ひどいひでりの事。

現在は、井戸の形をしているが、元は湧き水であって、穴があいているだけであったと。

竹で蓋をされた「日蓮乞水」の上には蓮の花が飾られていた。

更に311号線に向かって進むと正面に鎌倉市名越クリーンセンターの煙突が現れた。

前方に鎌倉・逗子を結ぶ小坪トンネル。左の下り線のトンネルは歴史を感じさせてくれた。

停駐車禁止の取締中のお巡りさんにこのトンネル内を通行可能かと問い合わせると

右側の上り線にトンネル内を歩ける歩道が付いていると教えてもらう。

お巡りさんの指示に従いトンエル内の歩道を歩く。

そして再び次のトンネルが。ここで結果的には遠回りをしてしまう。

トンネルを出たら次のトンネルには入らず、右手に折れ進むと名越切通・小坪階段口が左手に

あったのである。 私は更に次のトンネルを通過し、 亀ヶ岡 団地の中を遠回りして、

長い急な坂道をひたすら上り名越切通の入口に漸く到着。約30分のロスか?

更に進むと切通の雰囲気の場所が前方に。

ここが 亀が丘団地から 名越切通へ の入口。

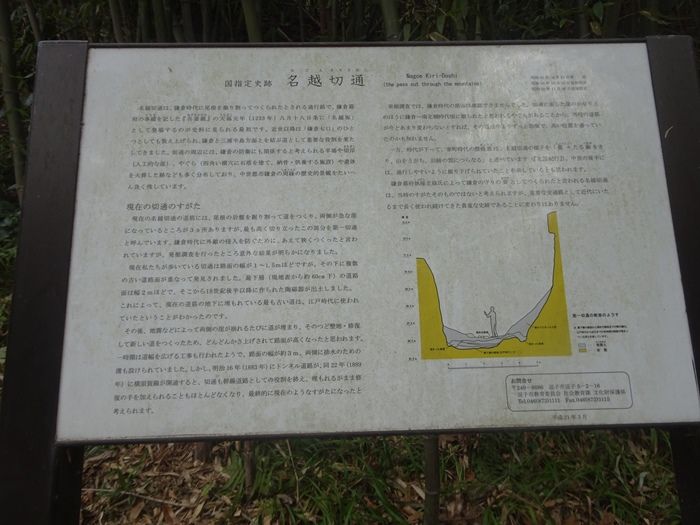

治承4年(1180)に源頼朝が居を構えた鎌倉は、南方を海に、それ以外の3方を丘陵に囲まれた

要害の地であった。そのため、陸路を鎌倉に入ろうとすると、その多くは細くて急な尾根超えの

山道か、危険な波打ち際の崖下の道であったと。

13世紀前半、執権北条氏の権勢が確立する頃になると、鎌倉も政治経済の拠点として発展したが

頻繁となる物資や人びとの往来にとって、それまでの交通路は大きな妨げとなったと。

その難渋を除くため、都市の基盤整備の一環として、後に「鎌倉七口」などと呼ばれる

この様な切り通し路が開削されたと考えられていると。

「国指定史跡 名越切通」の文字が。

名越切通は、鎌倉と三浦半島を結ぶ要路のひとつであり、 戸塚宿 から鎌倉を経て 浦賀 へ続く

浦賀道 の一部でもあった。

切通を含む名越路(名越坂とも)は、より南側にある小坪路とともに、かつては鎌倉から

三浦半島 へ連絡する数少ない陸路であった。地域名ともなっている「 名越 」の名は、

この道が峻険で「難越」(なこし)と呼ばれたことに由来すると言われると。

「第一切通」と呼ばれるこの切通しは、名越切通の道筋にある複数の切通しのなかでも

最も大きく深い。

これが『新編鎌倉志』に記された「大空峒(おおほうとう)」ではないかと言われているが

確証はないと。

また『新編鎌倉志』には「左右ヨリ覆ヒタル岸二所」とあるが、実際には小規模な切通しは

数箇所あり、どれが「小空峒(こほうとう)」にあたるかは定かではないとのこと。

名越切通は直接近代の道路として整備されず、狭隘な山道として残されてきたうえ、切通し道に

隣接した平場や切岸が目立つため、鎌倉七口のなかでも特に中世の旧鎌倉の防衛遺構の

一部としての切通しの姿をよく保っているとのこと。

名越切通・第1切通の最も狭まった部分。

戦の時には、この狭い場所は突入防止の重要なポイントであったと。

しかし、実際にはこの巨岩は関東大震災で動いたのだと。

下方の名越切通を突入せんとする敵を、この上部平場から矢で射る事が出来る構造。

第2切通。

第3切通。

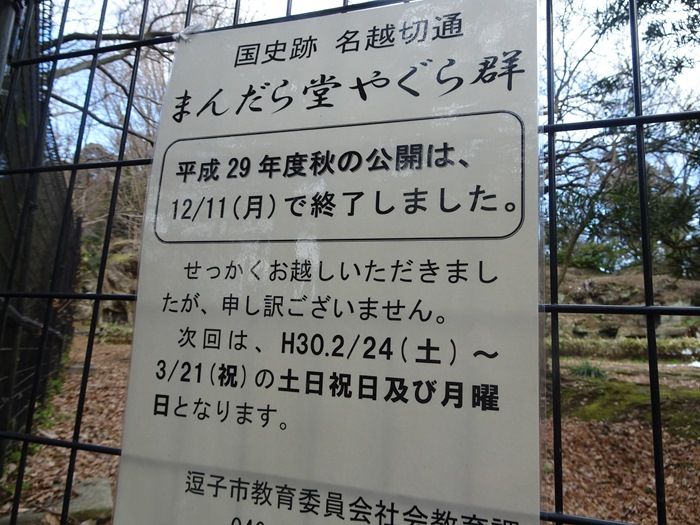

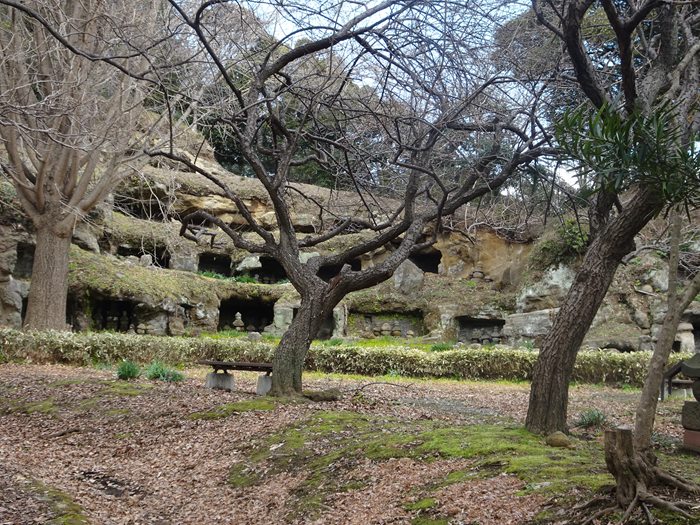

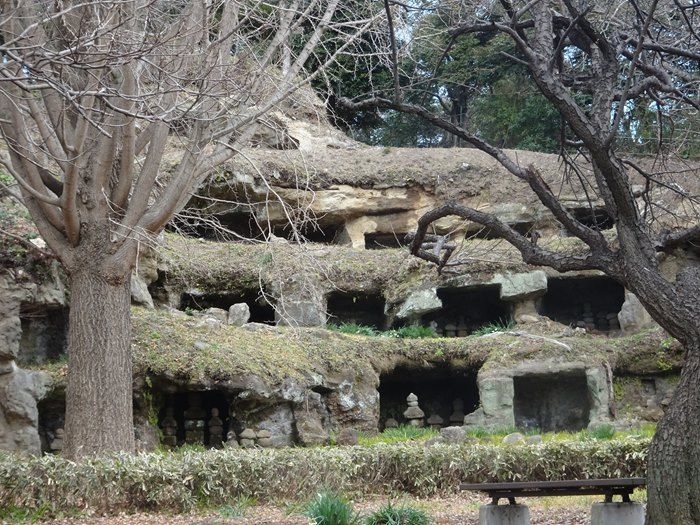

更に進んでいくと「まんだら堂やぐら」と書かれた案内柱が。

「やぐら」とは、鎌倉を中心として点在する墳墓。

丘陵山腹を穿って造られている。漢字では、「窟」・「矢倉」などとも書く。

「やぐら」は、方形に削られた「玄室」と玄室への入口である「羨道」とからなっていて、

「玄室」には、納骨穴を造り、その上に五輪塔や宝篋印塔などの供養塔が置かれているのだ。

なかには壁面に五輪塔や仏像などが彫刻されているものもあるとのこと。

階段を上っていくと正面には「立入禁止」のフェンスが。

現在は公開終了中で2月24日から期間・曜日限定で開放されると。

因みに、この名越切通は鎌倉の世界遺産登録申請物件21ヵ所の一つであると。

フェンスの金網の隙間から写真撮影。

「まんだら堂やぐら群」には、約150穴の中世の「やぐら」が残されていると。

鎌倉市内でもこれだけの「やぐら群」の存在は珍しいのだと。

かつて、この場所には、死者を供養するための「曼荼羅堂」があったというが、

その「曼荼羅堂」がどのような建物で、いつの時代まで存在していたのかは不明と。

やぐら内に置かれている五輪塔は、後に動かされたものが多いらしい。

分かれ道を、上り坂の法性寺方面に向かう。

分岐にはきちんと方向表示があり、迷わずに進めるので安心なのであった。

「帝釈天王 猿畠山 法性寺道 南無妙法蓮華経」と刻まれた石碑も歴史を感じさせてくれた。

左手に石

崖下は法性寺口への道。 先へ進むと、新たに整備された展望広場。

法性寺道の展望広場から小坪方面の眺望。

法性寺の墓地最奥にもやぐら( 洞穴?) が。

以前は五輪塔等が納められていたのであろうか?

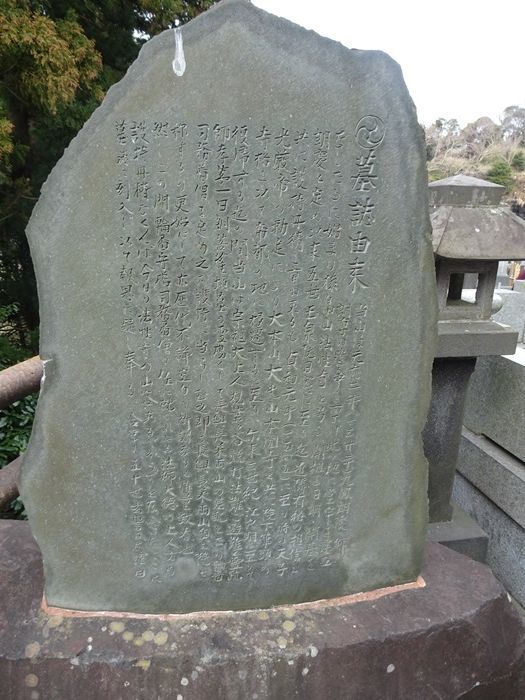

墓誌由来と刻まれた石碑。

法性寺の歴史・由来が刻まれていた。

風化が進んだ大きな断崖そしてやぐらの下にある法性寺墓地。

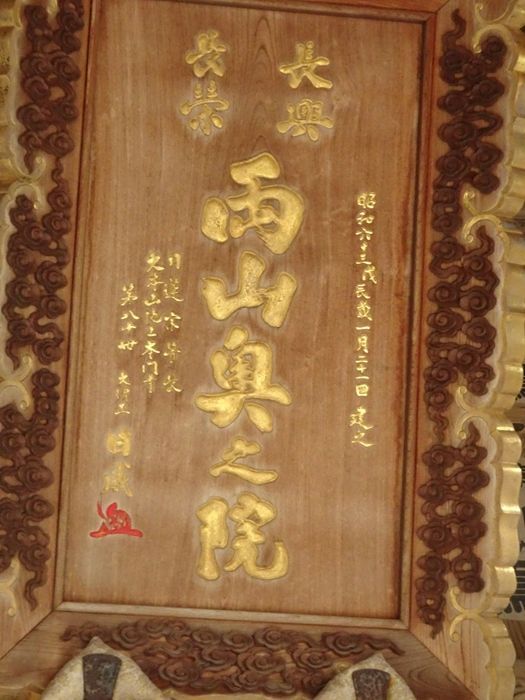

奥の院には、日蓮の弟子日朗の廟所があった。「日朗菩薩墳墓霊場」の扁額が掛かる。

日朗は、「日蓮六老僧」の一人。

1271年(文永8年)9月12日、日蓮が捕らえられて佐渡流罪となったときには、

一緒に捕らえられ、光則寺にある土牢に幽閉された(龍ノ口法難)。

幽閉から解放された後は、佐渡に流されている日蓮のもとに8度も訪れたという。

1274年(文永11年)、赦免された日蓮を迎えに出向いたのも日朗だったと。

1320年(元応2年)に亡くなった日朗は、その遺言から安国論寺で荼毘に付され、

ここに葬られたと伝えられているのだと。

奥之院。

奥之院本堂屋根には左に蕾付き牡丹の花の飾り瓦が、右には唐獅子の飾り瓦が上がっていたが、

左右で違うのは珍しいのだと。

奥の院 扁額。

両山とは、ここ鎌倉の長興山妙本寺と池上の長栄山

奥の院 内部。

日蓮の岩窟。

松葉ヶ谷法難の折、日蓮が白猿に導かれて避難したという岩窟。

1260年(文応元年)7月16日、日蓮は、法華経を信じるよう著した『立正安国論』を

北条時頼に提出した。しかし、それから40日後の8月27日、松葉ヶ谷の草庵が念仏信者によって

焼き討ちされてしまう。3匹の白猿に「お猿畠」に導かれた日蓮は、この岩窟に避難し、

白猿から、滋養のある自生する生姜を捧げられたと。

毎年、日蓮が龍口法難に逢った9月12日は龍口法難及び松葉谷法難しょうが供養が行われると。

奥の院前の鳥居を潜り階段を上る。

山王大権現。(さんのうだいごんげん)

山王大権現とは、日吉(ひえ)神社・日枝(ひえ)神社の祭神で、その使いは

これも猿であると。

小坪そして逗子湾が見えた。

奥の院をあとにし更に坂道を下っていくと法性寺・本堂が右側に。

私のこの日の散策路は法性寺の奥の院から本堂、山門へと逆方向に歩いたのであった。

本堂の境内の紅梅は既に満開。

更に坂道の参道を下ると、山門がありここを潜り山門を振り返る。

法性寺の山門には、山号「猿畠山(えんばくさん)」の扁額が架けるられていた。

そこには日蓮を案内してきたとされる山王権現の白猿があしらわれていた。

なお、この扁額の「猿畠山」は日蓮終焉の地である池上本門寺の第79世伊藤日定の揮毫で

あるとも記載されていた。

「日蓮大聖人焼討御避難之霊趾」と刻まれた石柱。

日蓮上人が文久元年に鎌倉松葉ヶ谷の草庵を他宗の僧に焼き討ちされてここまで逃げ延びたとき、

3匹の白い猿が出て食物を与えるなどして日蓮の世話をした。

恩に感じた日蓮は、ここに寺を建てるように弟子に頼んだのであった。

・・・ つづく

・・・

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01