PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ムラサキチドメ、オ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ … Gママさん

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

本堂の『脇門』か。

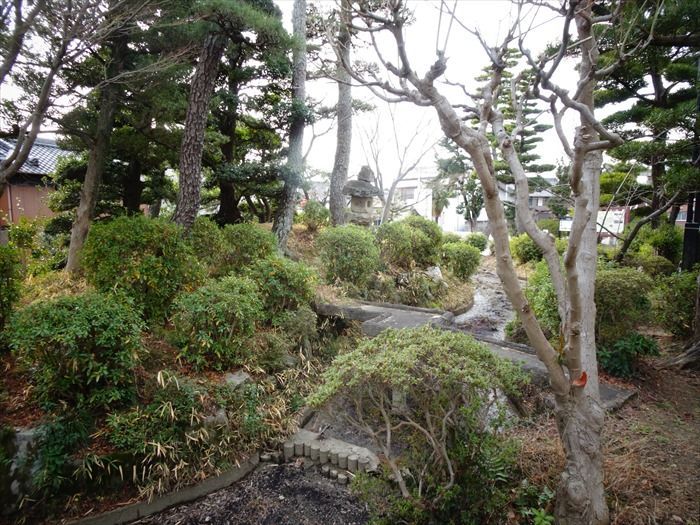

『心字池』。

「杜若池(心字池) 市指定文化財(名勝)昭和40年1月指定

この庭園は、寺の再興者であった方巌売茶翁が、以前からあった池や庭を煎茶式に

改造したものといわれています。

『杜若池(心字池)』の正面左側。

『三尊石』。

「この庭の中心 観音菩薩 阿弥陀如来 勢至菩薩。」

『業平の井』。

『玉川卓』と『辻灯籠』。

『杜若池(心字池)』の周囲を散策。

『杜若池(心字池)』の周囲を散策。その先に東屋が。

東屋を見上げる。

東屋を別の角度から。

無量寿寺本堂裏に歴代和尚のお墓が並んでいた。

墓を横から。

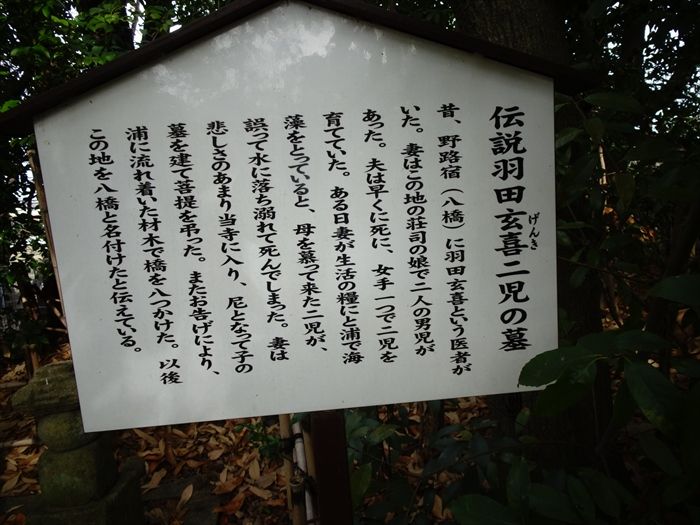

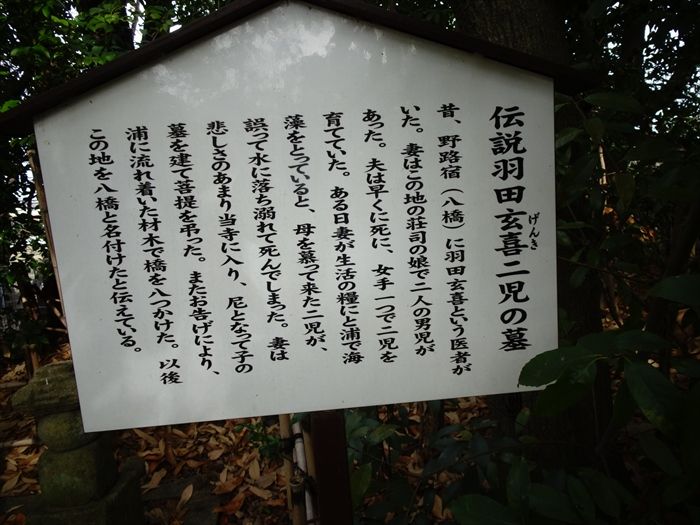

『伝説羽田玄喜(げんき)二児の墓』。

昔、野路宿(八橋)に羽田玄喜という医者がいた。妻はこの地の庄司の娘で二人の男児があった。

夫は早くに死に、女手一つで二児を育てていた。あるひ妻が生活の糧にと裏で海藻をとっていると、

子の墓を建て菩提を弔った。以後この地を八橋と名付けたと伝えている。」

『カキツバタ(杜若)』の田んぼ。

『八橋』。

幅の狭い橋板を数枚、稲妻のような形につなぎかけた橋。

『八橋』を渡って進む。

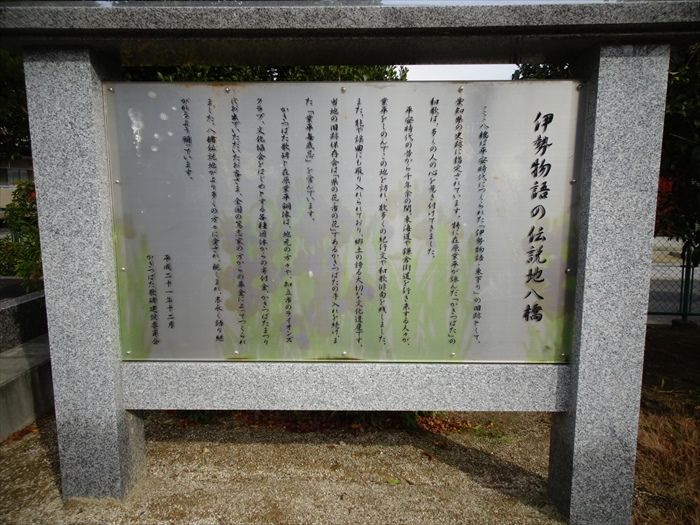

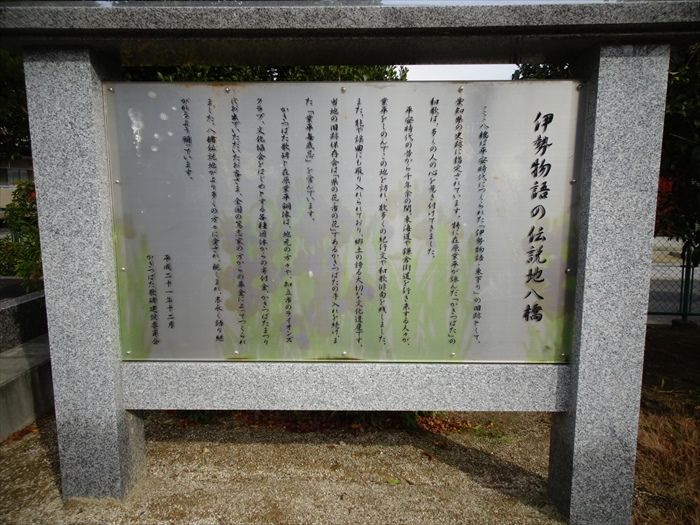

「伊勢物語の伝説地八橋

ここ八橋は平安時代につくられた「伊勢物語・東下り」の旧跡として、愛知県の史跡に

指定されています。特に在原業平が詠んだ「かきつばた」の和歌は、多くの人の心を

惹きつけてきました。

平安時代の昔から千年余りの間、東海道や鎌倉街道を行き来する人々が、業平をしのんで

この地を訪れ、数多くの紀行文や和歌俳句を残しました。また、能や謡曲にも取り入れ

られており郷土の誇る大切な文化遺産です。当地の旧跡保存会は「県の花・市の花」である

かきつばたの手入れを続けまた「業平毎歳忌」を営んでいます。

かきつばた歌碑と在原業平像は、地元の方々や、知立市のライオンズクラブ、文化協会をはじめ

とする各種団体からの寄付金、かきつばたまつりにお出でいただいたお客様、全国の篤志家の

方々からの募金によってつくられました。

八橋伝説地がより多くの方々に愛され、親しまれ、末永く語り継がれるよう願っています。」

『歌碑』。

伊勢物語で詠んだとされる、歌頭に「かきつばた」の五文字を入れた歌の『歌碑』。

「 か ら衣 き つつなれにし つ ましあれば は るばるきぬる た びをしぞ思う」

「八橋の蜘蛛手に流れる沢のほとりにかきつばたが美しく咲いているのを見て、

かきつばたの五文字を句の上にすえて、都に残してきた妻や子を偲び、

「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」

と詠まれました。

この和歌は平安時代前期の代表的な歌人、在原業平作として勅撰和歌集の古今集に

撰ばれています。

また、伊勢物語の九段東下りに採り入れられ、八橋の地が永く語り継がれ親しまれてきました。」

『在原業平像』。

お顔をズームで。

再び『八橋』、カキツバタ(杜若)園を見る。

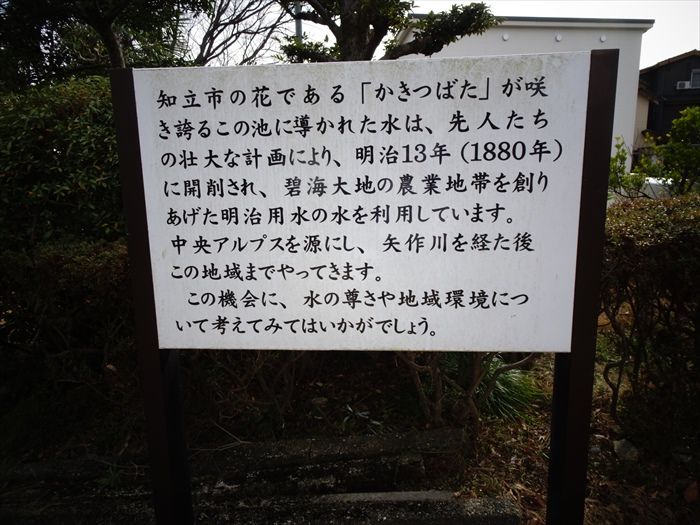

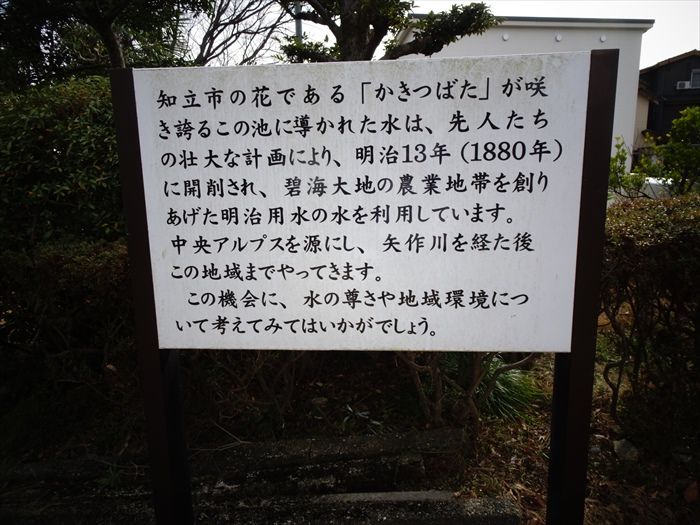

壮大な計画により、明治13年(1880年)に開削され、碧海大地の農業地帯を創りあげた

明治用水の水を利用しています。

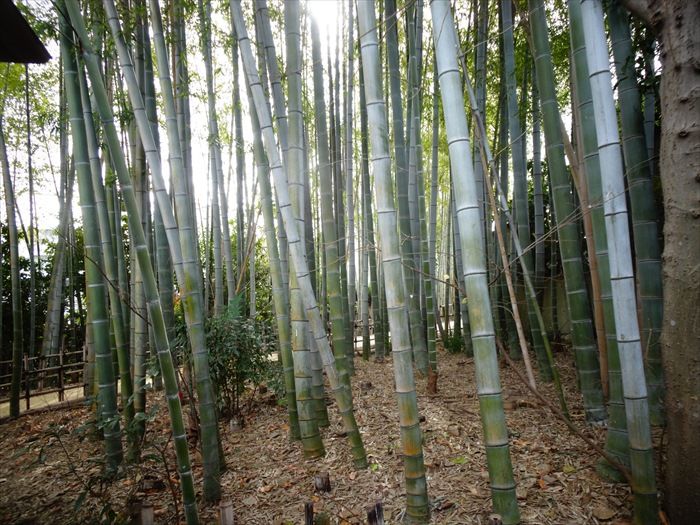

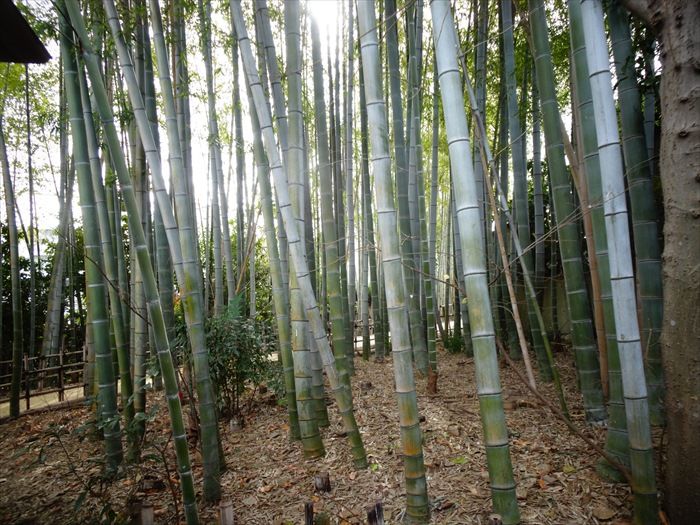

茶室の周囲の竹林。

竹林の中に茶室への入口が。

茶室入口。

茶室の名は『燕子庵(えんしあん)』。

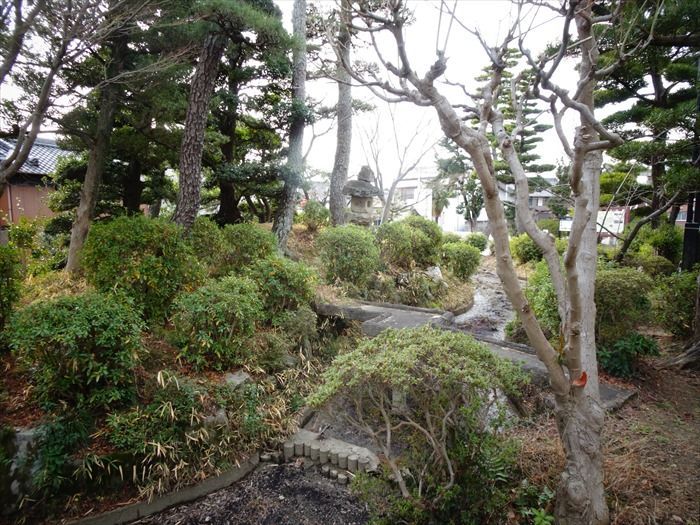

多種な木々が。

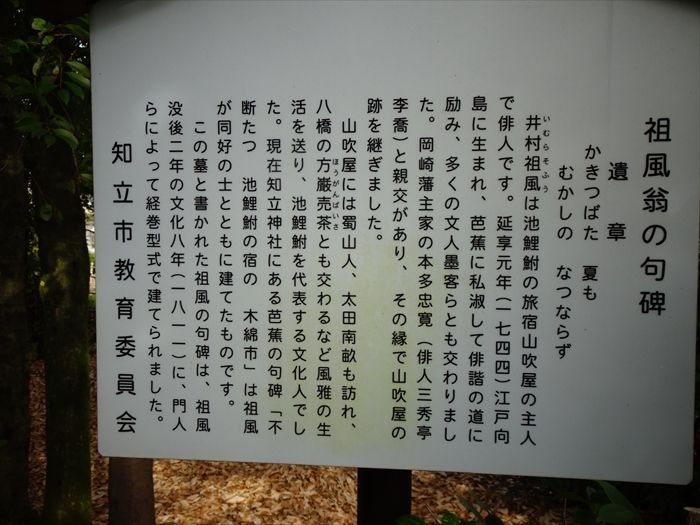

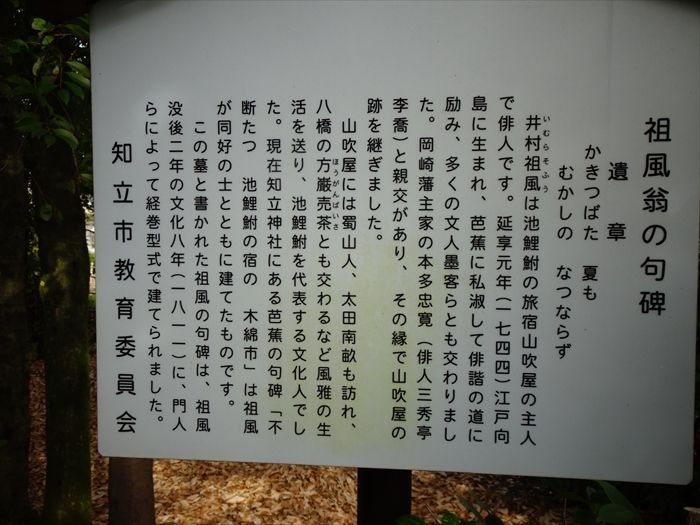

『祖風翁の句碑』

『供養墓』。

墓の方の戒名と本名が。

『八橋碑』。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

無量寿寺の本堂脇の入口を潜り裏手にあった『かきつばた庭園』に向かう。

『業平竹』。

「業平竹

植えられた時期は不明だが、江戸時代の文献には、当寺の堂前に「業平竹」があったとの

記述がみられる。

記述がみられる。

一説には竹(男竹)であるが、笹(女竹)のように’節から多くの枝を出すため、色男と言われる

在原業平に見立てたともいわれる。男女竹と称え縁結びの竹として俗に信仰されている。」

在原業平に見立てたともいわれる。男女竹と称え縁結びの竹として俗に信仰されている。」

本堂の『脇門』か。

『心字池』。

「杜若池(心字池) 市指定文化財(名勝)昭和40年1月指定

この庭園は、寺の再興者であった方巌売茶翁が、以前からあった池や庭を煎茶式に

改造したものといわれています。

回遊式、刈込式、借景式の様相が特色です。庫裡前の杜若池(心字池)を中心とし、

庭全体の高低の落差を四段に分け、段毎の境を生け垣で区切った回遊式となっています。

手前の心字池には全体の要となる中の島があり、築山となった中腹には三尊石が

設置されています。

庭全体の高低の落差を四段に分け、段毎の境を生け垣で区切った回遊式となっています。

手前の心字池には全体の要となる中の島があり、築山となった中腹には三尊石が

設置されています。

造られた当時は正面遠景として岡崎の村積山がみえ、近景に逢妻川の清流が流れ借景として

取り入れられていました。

この杜若池(かきつばたいけ)のほか、境内には昭和になって新しく作られた杜若池があり

毎年五月には合わせて約三万本の杜若が咲き乱れ、多くの人々で賑わっています。」

取り入れられていました。

この杜若池(かきつばたいけ)のほか、境内には昭和になって新しく作られた杜若池があり

毎年五月には合わせて約三万本の杜若が咲き乱れ、多くの人々で賑わっています。」

『杜若池(心字池)』の正面左側。

『三尊石』。

「この庭の中心 観音菩薩 阿弥陀如来 勢至菩薩。」

『業平の井』。

「業平の井

業平公の水を御くみの井戸。」

『玉川卓』と『辻灯籠』。

「玉川卓

右の長方形の石は煎茶式庭園玉川庭の玉川卓である。

この石の上に茶道具をのせ、青空の下で煎茶を楽しんだのである。」

この石の上に茶道具をのせ、青空の下で煎茶を楽しんだのである。」

辻灯龍

左の灯龍は、文政年問に当時の無量寿寺客僧八橋売苓万巌禅師のために、紀州大納言治宝公

から贈られた一ついの灯龍である。」

から贈られた一ついの灯龍である。」

『杜若池(心字池)』の周囲を散策。

『杜若池(心字池)』の周囲を散策。その先に東屋が。

東屋を見上げる。

東屋を別の角度から。

無量寿寺本堂裏に歴代和尚のお墓が並んでいた。

墓を横から。

『伝説羽田玄喜(げんき)二児の墓』。

昔、野路宿(八橋)に羽田玄喜という医者がいた。妻はこの地の庄司の娘で二人の男児があった。

夫は早くに死に、女手一つで二児を育てていた。あるひ妻が生活の糧にと裏で海藻をとっていると、

子の墓を建て菩提を弔った。以後この地を八橋と名付けたと伝えている。」

『カキツバタ(杜若)』の田んぼ。

『八橋』。

幅の狭い橋板を数枚、稲妻のような形につなぎかけた橋。

『八橋』を渡って進む。

「伊勢物語の伝説地八橋

ここ八橋は平安時代につくられた「伊勢物語・東下り」の旧跡として、愛知県の史跡に

指定されています。特に在原業平が詠んだ「かきつばた」の和歌は、多くの人の心を

惹きつけてきました。

平安時代の昔から千年余りの間、東海道や鎌倉街道を行き来する人々が、業平をしのんで

この地を訪れ、数多くの紀行文や和歌俳句を残しました。また、能や謡曲にも取り入れ

られており郷土の誇る大切な文化遺産です。当地の旧跡保存会は「県の花・市の花」である

かきつばたの手入れを続けまた「業平毎歳忌」を営んでいます。

かきつばた歌碑と在原業平像は、地元の方々や、知立市のライオンズクラブ、文化協会をはじめ

とする各種団体からの寄付金、かきつばたまつりにお出でいただいたお客様、全国の篤志家の

方々からの募金によってつくられました。

八橋伝説地がより多くの方々に愛され、親しまれ、末永く語り継がれるよう願っています。」

『歌碑』。

伊勢物語で詠んだとされる、歌頭に「かきつばた」の五文字を入れた歌の『歌碑』。

「 か ら衣 き つつなれにし つ ましあれば は るばるきぬる た びをしぞ思う」

「八橋の蜘蛛手に流れる沢のほとりにかきつばたが美しく咲いているのを見て、

かきつばたの五文字を句の上にすえて、都に残してきた妻や子を偲び、

「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」

と詠まれました。

この和歌は平安時代前期の代表的な歌人、在原業平作として勅撰和歌集の古今集に

撰ばれています。

また、伊勢物語の九段東下りに採り入れられ、八橋の地が永く語り継がれ親しまれてきました。」

『在原業平像』。

お顔をズームで。

再び『八橋』、カキツバタ(杜若)園を見る。

壮大な計画により、明治13年(1880年)に開削され、碧海大地の農業地帯を創りあげた

明治用水の水を利用しています。

中央アルプスを源にし、矢作川を経た後この地城までやってきます。

この機会に、水の尊さや地域環境につて考えてみてはいかがでしょう。」

茶室の周囲の竹林。

竹林の中に茶室への入口が。

茶室入口。

茶室の名は『燕子庵(えんしあん)』。

多種な木々が。

『祖風翁の句碑』

「祖風翁の句碑

遺章

遺章

かきつばた 夏もむかしの なつならず

井村祖風は池鯉鮒の旅宿山吹屋の主人で俳人です。延享元年(一七四四)江戸向島に生まれ、

芭蕉に私淑して俳諧の道に励み、多くの文人墨客らとも交わりました。

岡崎藩主家の本多忠寛(俳人三秀亭李喬)と親交があり、その縁で山吹屋の跡を継ぎました。

芭蕉に私淑して俳諧の道に励み、多くの文人墨客らとも交わりました。

岡崎藩主家の本多忠寛(俳人三秀亭李喬)と親交があり、その縁で山吹屋の跡を継ぎました。

山吹屋には蜀山人、太田南畝も訪れ、八橋の方巌売茶とも交わるなど風雅の生活を送り、

池鯉鮒を代表する文化人でした。現在知立神社にある芭蕉の句碑

「不断たつ 池鯉鮒の宿の 木綿市」

は祖風が同好の士とともに建てたものです。

池鯉鮒を代表する文化人でした。現在知立神社にある芭蕉の句碑

「不断たつ 池鯉鮒の宿の 木綿市」

は祖風が同好の士とともに建てたものです。

この墓と書かれた祖風の句碑は、祖風没後二年の文化八年(一八一一)に、門人らによって

経巻型式で建てられました。」

経巻型式で建てられました。」

『供養墓』。

墓の方の戒名と本名が。

『八橋碑』。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.