PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ムラサキチドメ、オ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『奥書院』から『遠州流庭園』を見る。

奥に見える屋根は『大書院』の屋根。

『大書院』は、二十九世日壇の代の文政10年(1827)、上段・下段の間取りを持つ

公式対面の場所として建立された。

完成の記念として上段の間には、壁面七面、襖四本の両面の対十五面に、谷文晁

によって「紙本水墨四季山水壁画」が描かれ、このことから当寺は「谷文晁寺」

とも言われている。

下段の間には岸良筆の「双竜争珠の図」や杉戸絵が描かれていた。

『谷文晁の間』

『』

本興寺 大書院襖谷文晁筆

大書院は、文政十年(1827)建立、上段の間十五畳、中之間十八畳、岸良の間十八畳からなる。

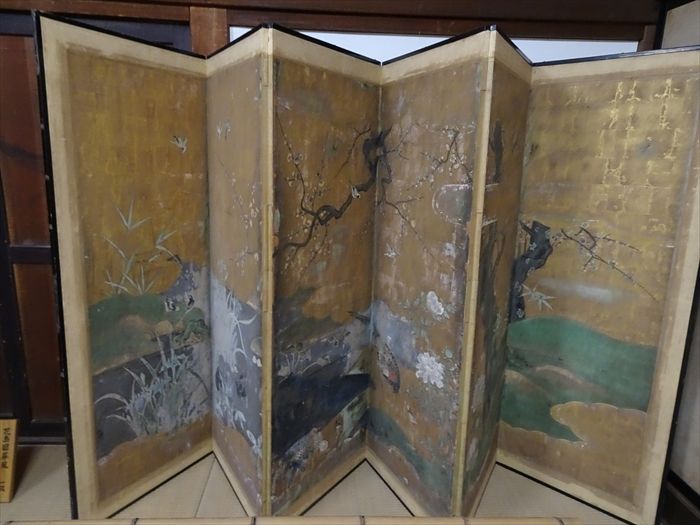

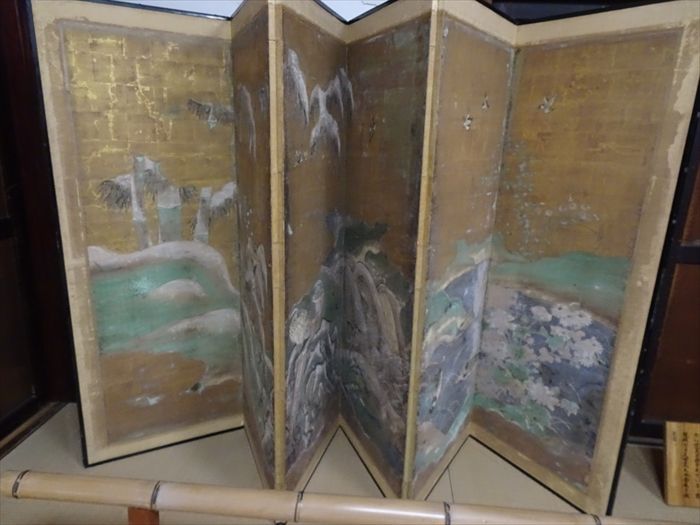

『花鳥図屏風』(左)と 『四季山水図』の『秋の景色』(右)

『花鳥図屏風』

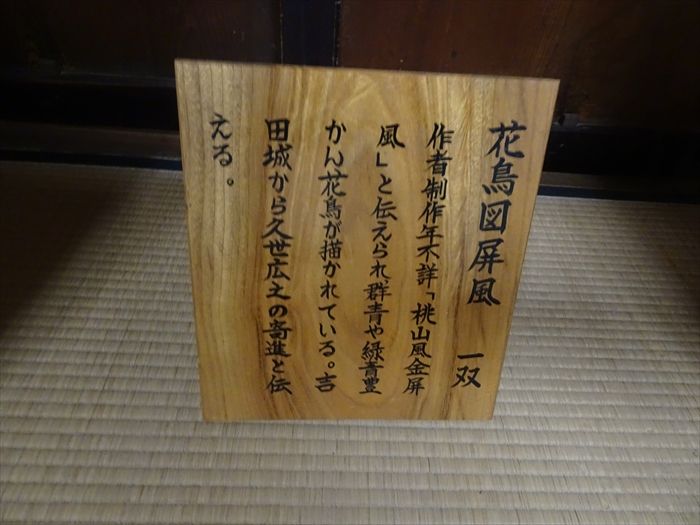

『花鳥図屏風』 1双

「作者製作不詳「桃山風金屏風」と伝えられ、群青や緑青豊かん花鳥が描かれている。

吉田城久世広之の寄進と伝えられる。」

「六曲屏風二帖」=「六曲屏風一双」。

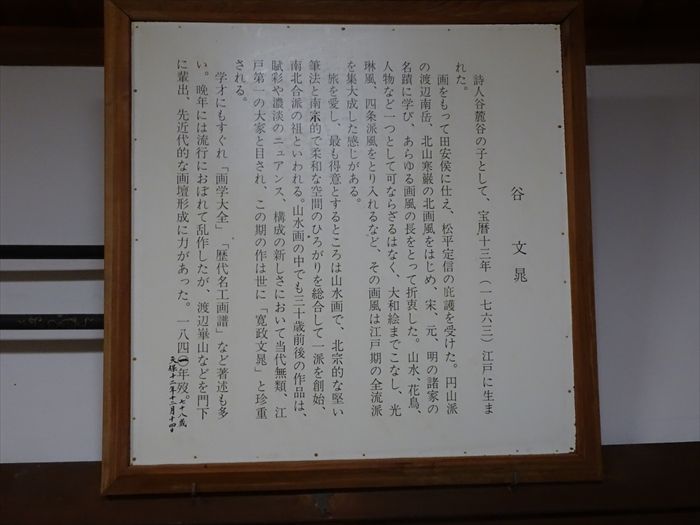

『谷 文晁』

「詩人谷麓谷の子として、宝暦恰三年(一七六三)江戸に生まれた。

画をもって田安侯に仕え、松平定信の庇護を受けた。円山派の波辺南岳、北山寒巌の北画風を

はじめ、宋、元、明の諸家の名蹟に学び、あらゆる画風の長をとって折衷した。

山水、花鳥、人物など一つとして可ならざるはなく、大和絵までこなし、光琳瓜、四条派瓜を

とり入れるなど。その画風は江戸期の全流派を集大成した感じがある。

はじめ、宋、元、明の諸家の名蹟に学び、あらゆる画風の長をとって折衷した。

山水、花鳥、人物など一つとして可ならざるはなく、大和絵までこなし、光琳瓜、四条派瓜を

とり入れるなど。その画風は江戸期の全流派を集大成した感じがある。

旅を愛し、最も得意とするところは山水画で、北宗的な堅い筆法と南宋的で柔和な空問の

ひろがりを総合して一派を創始、南北総派の祖といわれる。山水画の中でも三十歳前後の作品は、

賦彩や濃淡のニュアンス、構成の新しさにおいて当代無類、江戸第一の大家と目され、この期の

作は世に「寛政文晁」と珍重される、

ひろがりを総合して一派を創始、南北総派の祖といわれる。山水画の中でも三十歳前後の作品は、

賦彩や濃淡のニュアンス、構成の新しさにおいて当代無類、江戸第一の大家と目され、この期の

作は世に「寛政文晁」と珍重される、

学才にもすぐれ「画学大全」、「歴代名工両譜」など著述も多い。晩年には流行におぽれて

乱作したが。渡辺華山などを門下に輩出、先近代的な画壇形成に力があった。

天保十二年十二月十四日(一八四一)七十八才にて没。

乱作したが。渡辺華山などを門下に輩出、先近代的な画壇形成に力があった。

天保十二年十二月十四日(一八四一)七十八才にて没。

大書院壁画谷文晁筆・ 『冬の景色』(中央)と『 其三 』(左)

『冬の景色』(左)、『晩秋の景色』(右)

別の角度から。

本興寺 大書院壁画谷文晁筆(其一)・『晩秋の景色』

大書院から見る庭園。

蘇鉄の後ろにある茅葺屋根の建物は奥書院で、山門同様吉田城からの移築と。

本興寺大書院の板戸絵16枚は湖西市指定文化財になっている。

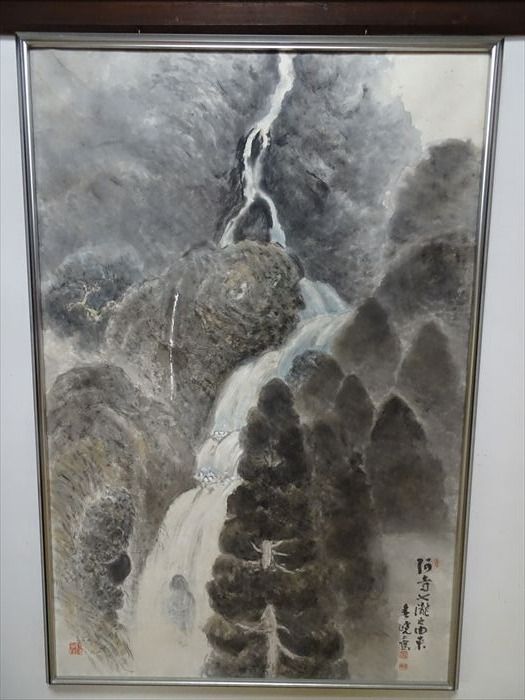

『瀧の山水画』・『河寺七瀧之由来』

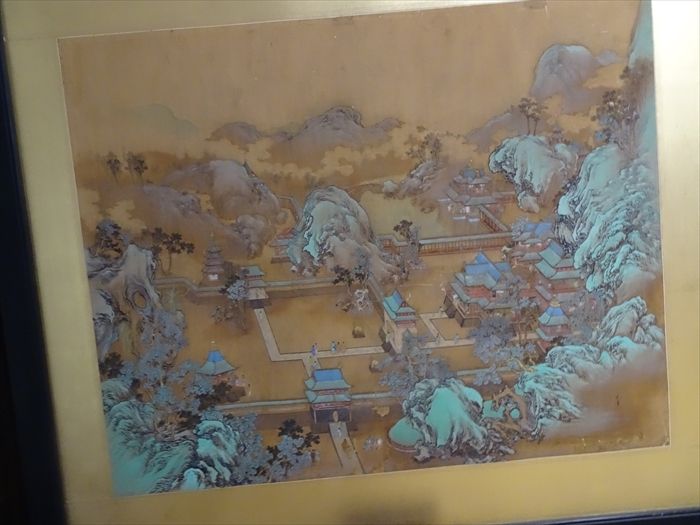

『大衝立 安房宮之図』暁堂筆。

阿房宮は秦の始皇帝が

即位35年(前212)一万人を入れる客殿を造営したところという。

『国指定重要文化財 絹本著色』

「法華経曼荼羅図 四幅

鎌倉時代の作、法華経の経意を四幅にして絵解きに資する絵図。」

『大書院 一棟』

「文政十年(一八二七)建立、上段の間十五畳、中之間十八畳、岸良の間十八畳から成る。」

『国指定重要文化財 絹本著色 法華経曼荼羅 四幅』

鎌倉時代の作、法華経を四幅にして絵解きに資する絵図。

回廊。

回廊 を伝って客殿に向かう。

庭園は「遠州流庭園」となっており、小堀遠州の作庭と言われています。

歌人北原白秋は「水の音ただに一つぞ聞へける その外は何も申すことなし」と詠んだと。

四季折々の趣があり、特に春は桜の名所となると。

静寂な佇まいが心を癒してくれたのであった。

客殿。

網代駕籠(あじろかご)の上等なもの。江戸時代、一定の身分に限り乗用を許された。

『客殿内部』。

客殿は寛永14年(1637)、十三世日渕の代に建立され、安永2年(1773)二十五世日義の代に

再建された。

『客殿』より外を見る。

『ごぼち凧』には本興寺の『寺紋』が描かれていた。

昔、遠州・鷲津(湖西市鷲頭)には、『ごぼち凧』という独特の凧があったとのこと。

特徴は、凧の足の部分(ひらひらした)がないことと。

『十一面観音像』か。

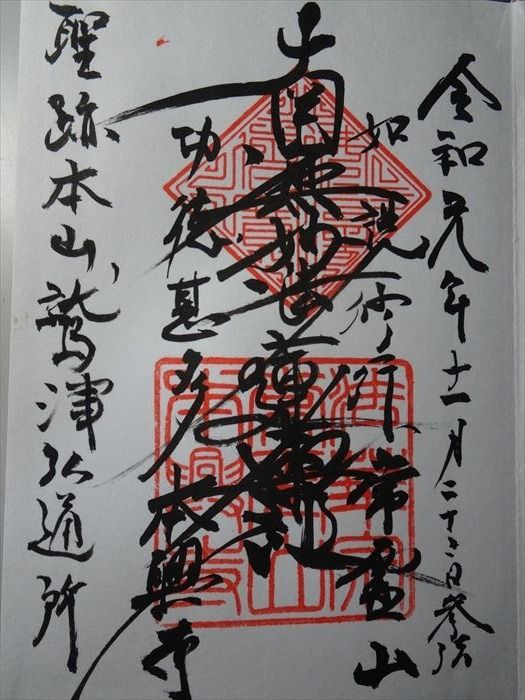

御朱印を頂きました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.