PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

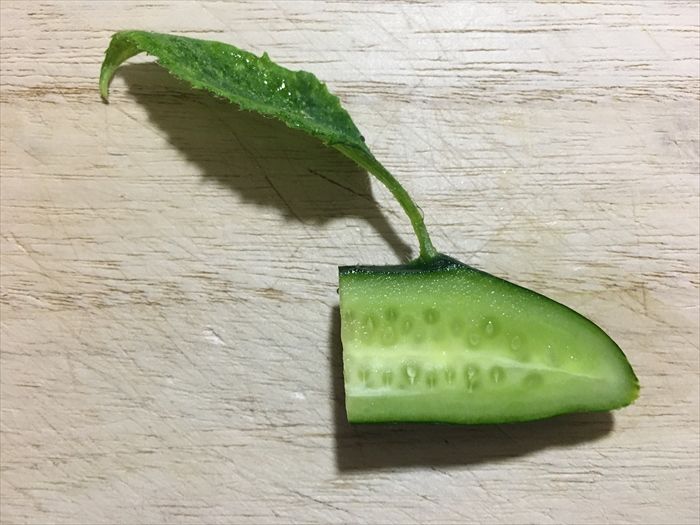

一昨日、我が家の横の我が趣味の菜園から、妻がキュウリを収穫してきました。

そして妻が、1本のキュウリを我が目の前に。

良く見ると、キュウリ本体から1枚の葉っぱが。

葉っぱは、トゲトゲのある場所がやや膨らんでその場所から出ているのであった。

しかも出ている葉っぱは、本来のキュウリの葉っぱとは形が異なる葉っぱなのだ。

下記の双葉、本葉とも異なる、葉っぱの表面がやや凸凹の細い葉っぱ。

こちらは、種を撒いた後の、最初の双葉。

こちらはキュウリの本葉。

私にとっては初めて見る不思議な姿であるためネットで調べてみたら、多くの投稿があったのだ。

「 キュウリから葉っぱ

」👈リンク で検索してみるとリンクの如きページに。

「キュウリの実から葉や弦が出てくることがありますが、これは野菜の「全能性」という性質に

よるもの。全能性とは野菜のどの部分も葉・茎・花・根になる性質のことです。

原因はキュウリが何らかのストレスを受けている(気温・乾燥・病気)と発生すると言われていて

特に珍しい現象ではなく、食べても問題はありません。」と。

要は「時々ある突然変異。本来はイボになるのが葉になったのでは。温度や栄養の違いで

出ることがある」ということらしい。

葉の出ている場所で切ってみました。

「表面の皮の一部が盛り上がって、葉が出ているキュウリ」なのであった。

本当に葉っぱだけ突如生えた「面白キュウリ」なのであった。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

京都市山科区四ノ宮南河原町を流れる『四宮川』に架かる橋を渡る。

『四宮川』は南流して山科川となり、山科地蔵の古里である六地蔵を通り宇治川に流入する。

橋を渡ると左側にあった『地蔵堂』。

この先、いたるところにこのような地蔵堂が安置されていたのであった。

『四宮川を渡ると右手に臨済宗南禅寺派の『徳林庵 地蔵堂』があった。

『臨済宗南禅寺派 徳林院』寺標。

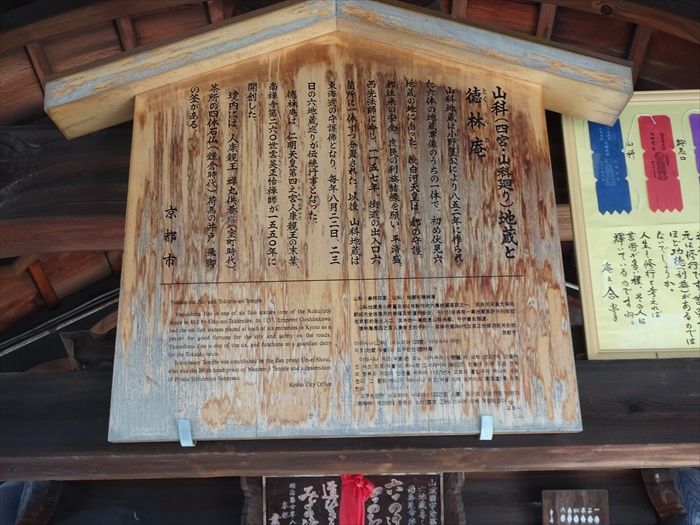

「山科地蔵と徳林庵

山科地蔵は、小野篁(たかむら)公により852年に造られた六体の地蔵尊像のうちの一体で、

初め伏見六地蔵の地にあった。後白河天皇は、都の守護、都往来の安全、庶民の利益結縁を願い、

平清盛、西光法師に命じ、1157年、街道の出入口六ケ所に一体ずつ分置された。

以後、山科地蔵は東海道の守護佛となり、毎年8月22日、23日の六地蔵巡りが伝統行事となった。

徳林庵は、仁明天皇第四之宮人康親王の末葉、南禅寺第260世雲英正怡禅師が1550年に開創した。

境内には、人康親王、蝉丸供養塔(室町時代)、茶所の四休石仏(鎌倉時代)、荷馬の井戸、

飛脚の釜がある。」

『わらべ六地蔵尊』。

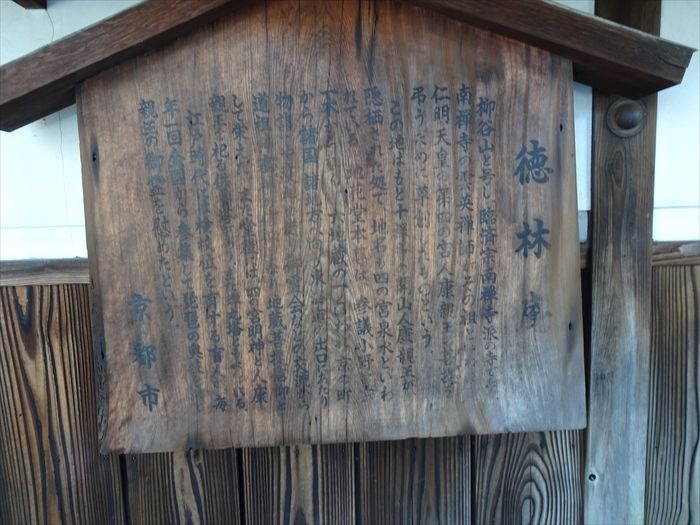

「徳林庵

柳谷山と号し、臨済宗南禅寺派 の寺である。南禅寺の雲英禅師がその祖といわれる

仁明天皇の第四の宮人康親王の菩提を弔うために草創したものという。

この地はもと十禅寺の開山人康親王が、隠栖された処で、地名も四の宮泉水と

いわれている。地花堂本尊は、参議小野篁が一木から刻んだ大地蔵の一といわれ

京の町から諸国諸地方へ向う東遊道の出口にあたり物詣や疫病の送り御霊会などの

交流から道祖神塞神の信仰となり地蔵菩薩信仰として栄えた。

また堂後には、四の宮明神と人康親王を祀る供養塔があり、また蝉丸塔ともよんでいる。

江戸時代には検校位を有する盲人が毎年一回全国から参集して琵琶の奥技を奉じ親王の

御霊を慰めたという。 」

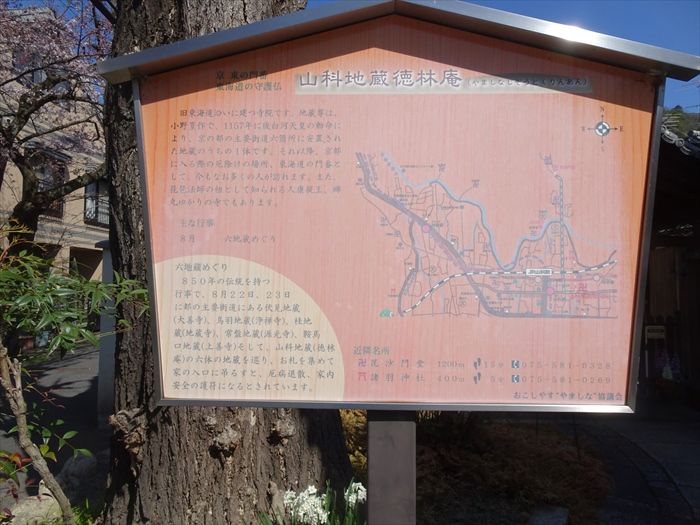

「山科地蔵徳林庵

旧東海道沿いに建つ寺院です。地蔵尊は、小野篁作で、1157年に後白河天皇の勅命により、

京の都の主要六か所に安置された地蔵のうちの一体です。それ以降、京都に入る際の

厄除けの場所、東海道の門番として、今もなお多くの人が訪れます。

また、琵琶法師の祖として知られる人康親王、蝉丸ゆかりの寺でもあります。

六地蔵巡り850年の伝統を持つ行事で、8月22日、23日に都の主要街道にある伏見地蔵(大善寺)、

鳥羽地蔵(浄禅寺)、桂地蔵(地蔵寺)、常盤地蔵(源光寺)、鞍馬口地蔵(上善寺)そして、

山科地蔵(徳林庵)の六体の地蔵を巡り、お礼を集めて家の入口に吊るすと、厄病退散、

家内安全の護符になるとされています。」

『徳林庵山門』。

『人康(さねやす)親王供養塔』 ・ 『蝉丸供養塔』。

人康親王(831-872)は、平安時代前期、仁明(にんみょう)天皇の第4皇子。 天長8年生まれ。

母は藤原沢子。上総(かずさの)太守、弾正尹(だんじょうのいん)、常陸(ひたちの)太守を歴任し、

貞観(じょうがん)元年病気のため出家し、ここ京都の山科(やましな)に山荘をかまえた。

貞観14年5月5日死去。42歳。法名は法性(ほっしょう)。名は「ひとやす」ともよむ。

また、親王は琵琶の名手であったという。

そして何故、『蝉丸』の名が連名で?ネットで調べてみると

「一説によると、宇多天皇の皇子、醍醐天皇の第四皇子、また人康親王と同じ仁明天皇の時代の

人ともいうのだが、その人物像は謎のままである。逢坂の関に住み、琵琶を好み、その腕は名人の

域を超えていたというのも、人康親王と共通するところである。

そんな処から、蝉丸は人康親王でなかったのかという異説まで飛び出しているようである」と。

そして宝筺印塔の後ろには、2体の地蔵菩薩像が。

『手水舎』。

『伏見六ぢざう』碑には『南無地蔵尊』と。

『徳林庵』の横の路地の桜は開花を始めていた。

『人康親王御墓(さねやすしんのうのはか)』道標。

繰り返しになるが、人康親王は

・生没年:天長8(831)年~貞観14(872)年

・続 柄:(父)仁明天皇、(母)女御藤原沢子

仁明天皇の第四皇子であり、同母兄に時康親王(光孝天皇)がいる。

成年後に弾正尹兼常陸太守を務めたが、病により、職を辞し山科諸羽山の麓

(現在の四ノ宮)に隠遁した。また、親王は琵琶の名手であったという。

享年42歳。

桜が開花を始めた路地の入口にあったのが『十禅寺』寺標。

この路地の先、京阪電鉄京津線を渡った突当りに『十禅寺』があると。

『十禅寺』は聖護院門跡の末寺で、平安時代の859年、仁明天皇の第四の宮人康親王を

開山として創建され、この辺りが 「四の宮」 と呼ばれる所以となったと言われている。

境内の東北隅の樹の下に開山人康親王の廟があるのだと。

開花を始めた桜をカメラで追う。

更に進むと右手に『大谷派 圓光寺』寺標があった。

参道を入って行くと京阪電鉄京津線を渡った突当りに、真宗大谷派の圓光寺の

長屋門の山門が見えた。

『圓光寺寺標

』

の一軒隣に『諸羽神社鳥居

』

があった。

石鳥居に架かる扁額も『 諸羽神社

』。

「諸羽神社

天孫降臨(てんそんこうりん)の神話の中で、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の左右に従った

天児屋根命(あめのこやねのみこと)と天太玉命(あめのふとだまのみこと)を祀るところから、

兩羽(もろは)大明神と称したという。貞観(じょうがん)四年(862)、清和天皇の勅命で

この地に社殿を建てたのが当社の始まりとされる。

この後、正殿(せいでん)に応神天皇、脇(わき)殿に伊奘諾尊(いざなぎのみこと)・

素戔鳴尊(すさのおのみこと)・若宮八幡を合わせ祀るようになり、社名の「兩羽」の文字も

「諸羽」に改められた。社殿は応仁の兵火により焼け、その後もしばしば火災に遭った。

当社は、山科一八郷の中で第四番目に当たるとされ、古くは「四ノ宮」と呼ばれて、

この付近の産土神(うぶすなのかみ)として人々に崇敬された。

神社の背後の山は諸羽山といい、平家物語の中に、「木曽、もろは山の前、四の宮川原に

打出で・・・」と記されているのは、当社周辺のことである。山科区四ノ宮中在寺町」

その先右手に『四ノ宮中在寺町地蔵堂』。

左手にあったのが『毘沙門尊天 是より北へ八町』と刻まれた道標。

右手の安朱保育園の隣にあったのが浄土宗西山禅林寺派の『九品山 来迎寺

』

。

『浄土宗西山禅林寺派 九品山 来迎寺』寺標。

来迎寺は、鎌倉時代の嘉禄3年(1227)西山国師により建立され、元亀元年(1570)織田信長と

戦った浅井長政の兵に焼かれ、寛永8年(1631)に再建された。

安朱保育園は、来迎寺の敷地内にあるようだった。

『来迎寺』の直ぐ先の右手エスタシオン・デ・山科三品の前に『東海道道』標が建っており、

「東海道 大津札の辻まで一里半 京三条はし迄一里半」 と刻まれていた。

傍らには車石があり、入口奥には 「御菓子司三品老舗」 の看板があり、昔は菓子屋さん

だったようである。

前方に『山科駅前

』

交差点

が。

右手角にあった

「旧東海道(旧三条街道)

この地を東西に貫く街道は、古代から都と東国を結ぶ日本の大動脈であった。

関ヶ原の戦いに勝利し、江戸幕府を開いた徳川家康は、支配確立の一策として、

道路制度の改革と整備に乗り出した。

この時整備した五街道の一つが東海道である。起点である江戸の日本橋から終点の

京都三条大橋の間に宿場が五十三箇所あったことから、これらを総称して東海道五十三次

といい、葛飾北斎や歌川(安藤)広重の浮世絵や、十返舎一九の「東海道中膝栗毛」など、

絵画や文学の題材ともなった。

五街道では幕末まで車の往来が禁じられていたが、都に近い大津・京都間だけは例外で、

人馬が通る道と荷物を積んだ牛車が通る車道を分け、車道には雨後のぬかるみに車輪が

取られないよう、車石という石が敷き並べられた。今の山科駅前にはかつて奴茶屋という

茶店があり、近世の地誌に紹介されるほど著名であったが、平成二十一年に惜しくも

廃業した。また、当地の西方、日ノ岡峠の麓には、東海道では市内唯一の一里塚が

設けられていたが、残念ながら残っていない。」

『山科駅前

』

交差点を渡ると右手奥にあったのが『京阪 山科駅』。

山科駅前交差点を渡ると、右手のホテルプラトインシティ京都山科の植栽の中に

『旧東海道碑

』

が建っていた。

『旧東海道碑

』

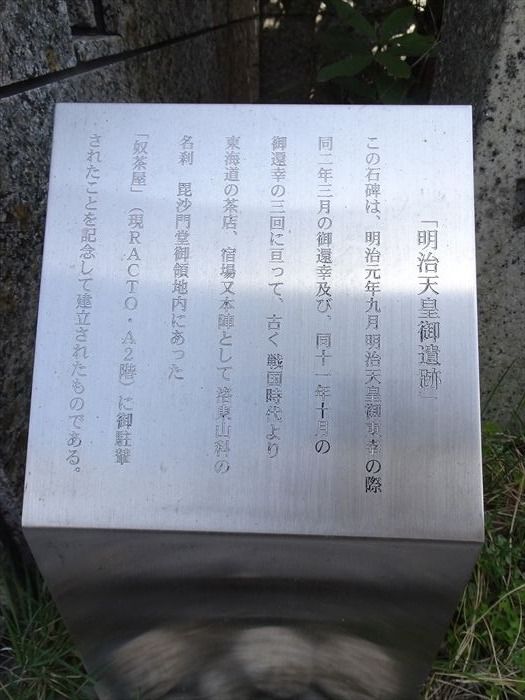

の直ぐ隣に『明治天皇御遺蹟碑

』

が。

「明治天皇御遺蹟碑

この石碑は、明治元年(1868)9月

、明治天皇東幸の際、同2年3月の御還幸及び同11年10月の

御還幸の3回に亘って、古く戦国時代より東海道の茶店、宿場又本陣として洛東山科の

名刹毘沙門堂御領地内にあった 「奴茶屋」(現RACTO・A2階)に御注輦されたことを

記念して建立された。」

右手前方に石碑が。

『

明治天皇御遺蹟碑

』から程なく、街道右手に高野山真言宗の

『吉祥山 安祥寺』寺標が。

『安祥寺』は嘉祥元年(848)仁明天皇女御で文徳天皇の母・藤原順子の発願により

入唐僧・恵運によって創建された。寺標からは東海道本線を越えた山裾に位置している。

寺標の直ぐ奥に地蔵堂があり、大日如来と地蔵尊が安置されていると。

『安祥寺寺標

』

の直ぐ先の十字路に南北に流れる『安祥寺川

』

に架かる大津畑橋があった。

左手に虫籠窓のある旧家が。

その向かいにあったのが『愛宕常夜燈』。

『愛宕常夜燈』の向かいにには『地蔵堂』があった。

二体の地蔵尊が祀られているようであった。

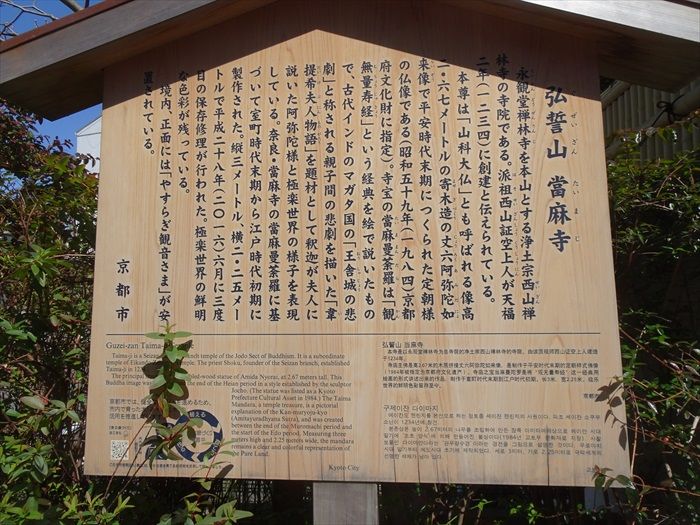

『愛宕常夜燈』 から程なく右手に浄土宗西山禅寺派の『弘誓山 當麻寺

』

が。

『 當麻寺 山門

』。

『本堂』。

「 弘誓山 當麻寺

永観堂禅林寺を本山とする浄土宗西山禅林寺の寺院である。派祖西山空上人が天福2年

(1234)に創建と伝えられている。

本尊は「山科大仏」とも呼ばれる像高2.6mの寄木造の丈六阿弥陀如来像である

(昭和59年京都市文化財に指定)。寺宝の當麻曼荼羅は「観無量寿経」という経典を絵で

説いたもので、古代インドのマガタ国の「王舎城の悲劇」と称される親子間の悲劇を描いた

「韋題希夫人物語」を題材として釈迦が夫人に説いた阿弥陀様と極楽世界の様子を表現している。

奈良・當麻寺の當麻曼荼羅に基づいて室町時代末期から江戸時代初期に制作された。

縦3m、横2.25mで平成28年6月に3度目の保存修理が行われた。極楽世界の鮮明な色彩が

残っている。

境内、正面には「やすらぎ観音さま」が安置されている。

」

本堂脇の『やすらぎ観音』。

境内の石仏群。

旧東海道を進むと左手のクリーニング丸江の先の路地角に『五条別れ道標』があった。

ここは三条通りと五条大橋の追分で、

道標の北面には「右ハ三条通」 、東面には「左ハ五条橋 ひがしにし六条大佛今ぐ満きよみず道」

南面には「宝永四丁亥年十一月」と刻まれていると。

ここ五条別れ道道標から京都三条大橋までは約6㎞程の距離。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12