PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

そして『三条大橋』東詰が前方に。

『三条大橋』に遂に到着したのであった。やったぁ!!

2020年3月23日、12:58:34 『東海道53次 旧東海道を歩く』 完歩。

『日本橋』をスタートし、延べ32日目での『三条大橋』到着。

延べ492kmを『完歩』したのであった。

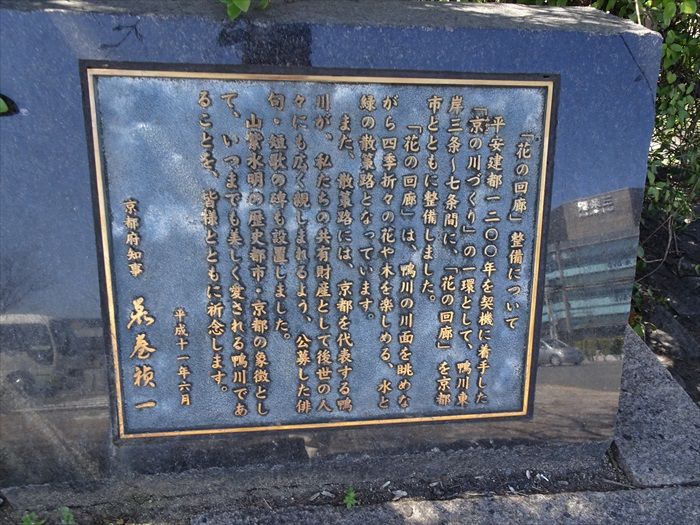

東詰南前方には『花回廊」と刻された平成11年(1999)6月建立の石碑が中央に。

丁度この前が、京阪電車の三条駅、地階からの南西側出入口になっていた。

「「花の回廊」整備について

平安建都1200年を契機に「京の川づくり」が着手され、その一環として鴨川東岸の三条~

七条の間に、「花の回廊」を京都市とともに整備しました。

「花の回廊」は、鴨川の川面を眺めながら四季折々の花や木を楽しめる、水と緑の

散策路となっています。

また、散策路には、京都を代表する鴨川が、私達の共有財産として後世の人々にも

広く親しまれるよう、公募した俳句・短歌の碑も設置しました。

山紫水明の歴史都市・京都の象徴として、いつまでも美しく愛される鴨川であることを、

皆様とともに祈念します。」

「花の回廊」とは、鴨川左岸約2kmに渡って桜の木を植樹し花見の名所を作ったのだ。

その際三条大橋袂に記念碑が建てられたのだと。場所は、鴨川沿いの三条通~七条通が

「花の回廊」と呼ばれる地域。桜の咲く時期には、多くの花見客で賑わうのだが、今年はダメ。

『歌碑』(右)

我が心 きよめ流るる 鴨川は 優しき母の まなざしに似て 堀井由紀子

『句碑』(左)

かもがわに どこからきたの ゆりかもめ

東詰から『鴨川』の下流を見る。

『鴨川』はこの後に『桂川』と合流し、最後は『淀川』に合流するのだ。

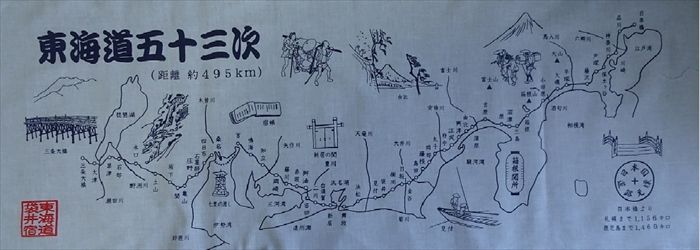

歩いて来た東海道五十三次の地図を描いた手拭い(袋井宿で購入)を持っての

『三条大橋』・東詰から記念撮影。

旅友と二人で。

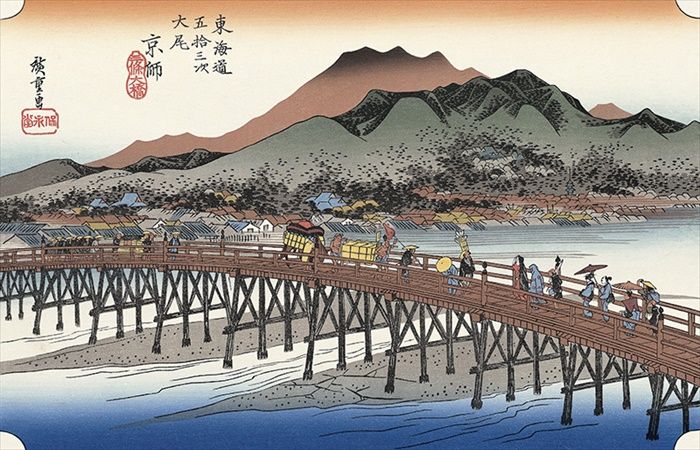

『広重作・東海道五拾三次大尾 京師 三条大橋』、

「江戸より124里半(約492km)、この加茂川に架かる三条大橋を渡れば京都である。

三条大橋は長さ57間2寸、巾4尺1寸で、一部は石製の基礎杭を初めて使った橋であるという。

橋の上には雅やかな姿も見られ、そこを渡る人々の取り合わせもおもしろい。

遠景には東山36峰と比叡山が描かれている。当時、江戸・京都間を普通に歩けば

十数日の行程であったという。」

しかし、遠景の山の位置がおかしい。広重はここ『三条大橋』は訪ねていないので

想像で描いた絵であるとの説が有力であるようだ。

「大尾」とは「最後、終局、終わり」の意。

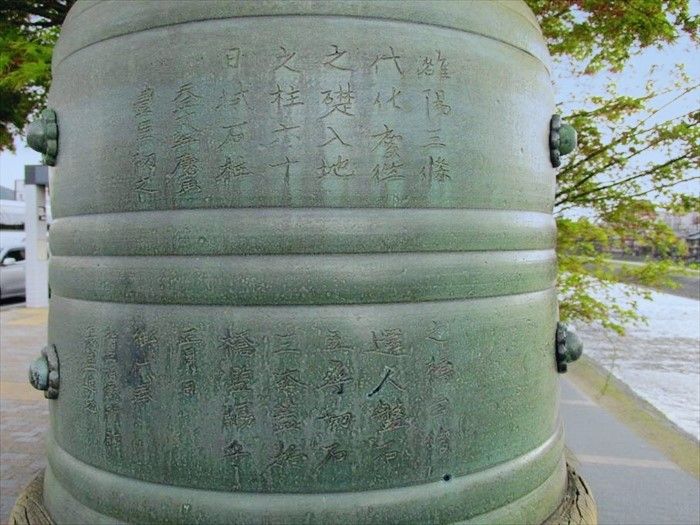

『三条大橋』の南側高欄の東端の宝珠柱には漢文の文字が。

ネットで調べてみると

この刻銘の内容は『都名所図会』から原文のまま引用されているのだと。

「洛陽三条之橋、至後代化度往還人、盤石之礎入地五尋、切石之柱六十三本、

蓋於日域石柱濫觴乎、天正十八年庚寅正月日、豊臣初之御代、奉増田右衛門尉長盛造之」

洛陽三条の橋は後代に至るも往還人を化度し、盤石の礎は地に入ること五尋、切石の柱は

六十五本なり。蓋(けだ)し日域に於いては石柱の濫觴なり。天正十八年正月日、

豊臣初之御代に増田右衛門尉長盛奉じて之を造る。

(京都・三条のこの橋は後の時代までも往来する人の助けとなる。非常に安定し揺るぎない基礎は

地中5尋(ひろ)の深さがあり、石材の柱を65本使っている。おそらくは日本において、

橋に石柱を使う第一号である。天正18年正月、豊臣初代(=秀吉)の時に、増田長盛が

奉行となりこれを建造した。)の意であると。

『三条大橋』を渡り、西詰に向かう。

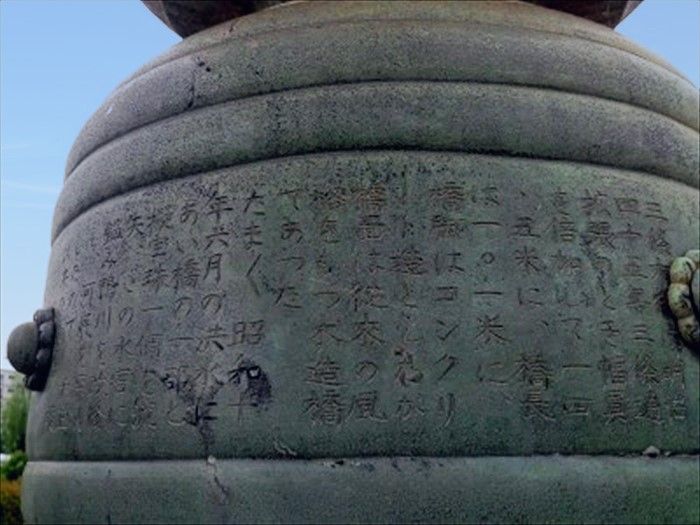

現在の『三条大橋』は、長さ74m、幅15.5m。

「擬宝珠(ぎぼし)に刻まれた三条大橋由緒がこちらは日本語で

『三条大橋』は、明治45年三条通拡張のとき幅員を倍加して14.5mに、橋長は101mに、

橋脚はコンクリート造としたが、橋面は従来の風格をもつ木造橋であった。

たまたま昭和10年6月の洪水にあい、橋の一部と擬宝珠一個を流失、この水害に鑑み

鴨川を改修し、川底を深くしたので、天正以来の改修で、礎石は取り除かれた。

重ねて今回この橋の改築に際し、橋を鴨川と疎水の二>部に分け、橋長は鴨川部74.03m、

疎水部16.97m、幅員はいづれも15.5mとし、橋面構境コンクリート床版として架け替え、

この擬宝珠も新に追補した。」

『三条大橋』の中央附近の擬宝珠で再び記念撮影。

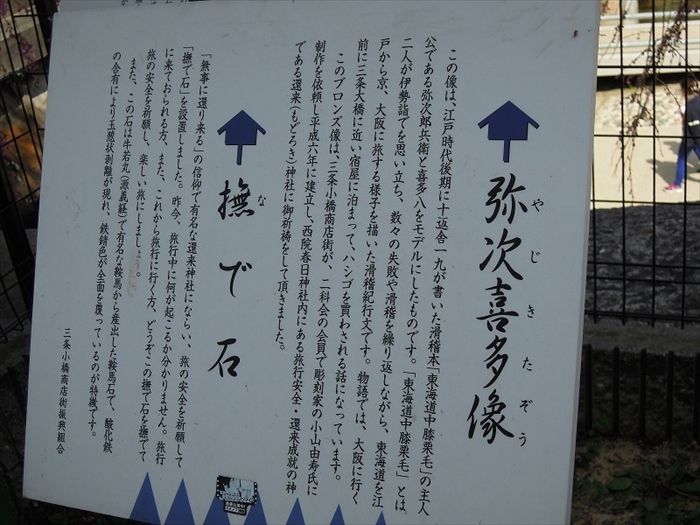

そして西詰にあった『弥次喜多像』と案内板。

『弥次喜多像』。

以前は下記の如きパネルもあったようだが、今回は?撮り忘れであろうか?

「弥次喜多像

この像は。江戸時代後期に十返舎一九が書いた滑稽本「東海道中膝栗毛」の主人公である

弥次郎兵衛と喜多八をモデルにしたものです。「東海適中膝栗毛」とは二人が伊勢詣でを

思い立ら、数々の失敗や滑稽を繰り返しながら、東海道を江戸から京、大阪に旅する様子を

描いた滑稽紀行文です。物語では、大阪に行く前に三条大橋に近い宿屋に泊まって、ハシゴを

買わされる話になっています。

このブロンズ像は、三条小橋商商店街が、二科会の会員で彫刻家の小山由寿氏に制作を依頼し

平成六年に建立し、西院春日神社内にある旅行安全・還来成就の神である

還来(もどろき)神社に御祈祷をして頂きました。

「撫で石

「無事に還り来る」の信仰で有名な還来神社にならい、旅の安全を祈願Lて「撫で石」を

設置しました。昨今、旅行中に何が起こるか分かりません。旅行に来ておられる方、また、

これから旅行に行く方、どうぞこの撫で石を撫でて旅の安全を研願し、楽しい旅にましょう。

また、この石は牛若丸(源義経)で有名な鞍馬から産出した鞍馬石で、酸化鉄

の含有により玉葱状剥離が現れ、鉄錆色が全面を覆っているのが将漱です。」

【 https://okamotoorimono.com/jizo/sanjoohashijizo/

】より

『撫で石』。

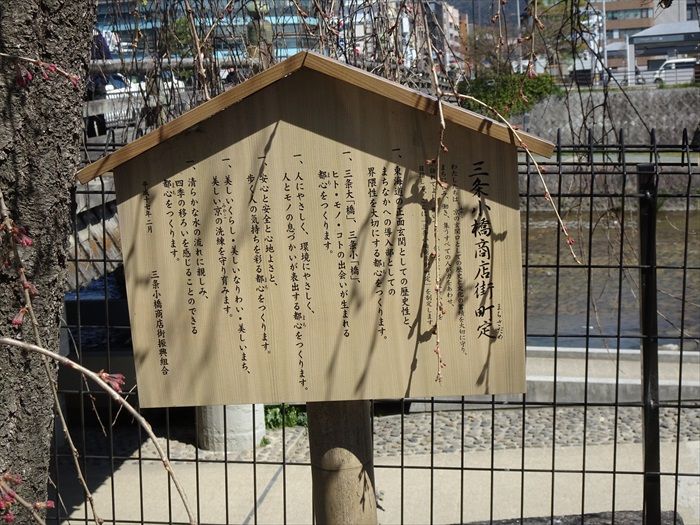

「三条大橋商店街町定

わたしたちは、京の玄関口 としての歴史 と文化 の蓄積を大切に守りまちに住み、

働き 、集ううすべての人がカをあわせ、訪れてよし、働いてよし、住んででよしの三条小橋 を

目指して、ここに「三条小橋商店街町定 」を制定します。

一、東海道 の正面玄関 としての歴史性と、まちなか への導入部 としての界限性を大切にする

都心をつくります。

一、三条大橋 、 三条小橋 、ヒト・モノ・コトの出会いが生まれる都心をつくります。

一、人にやさしく、環境にやさしく、人とモノの息づかいが表出する都心をつくります。

一、安心と安全と心地よさと、歩く人の気持ちをわる都心をつくります。

一、美しいくらし・美しいなりわい・美しいまち、美しい京の洗練 を守り育みます。

一、清らかな水の流れに親しみ、四季の移ろいを感じることのできる心をつくります。

平成十七年二月 三条小橋商店街振興組合」

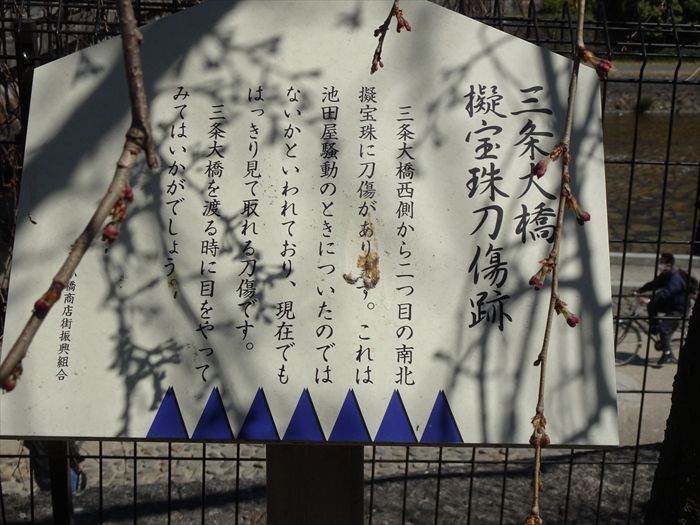

「三条大橋 擬宝珠刃傷跡

三条大橋西側から二っ目の南北擬宝珠に刀傷があります。これは池田屋騒動のときに

ついたのではないかといわれており、現在でもはっきり見て取れる刃傷です。

三条大橋を渡る時に目をやってみてはいかがでしょう。」

西詰の『地蔵堂』。

『三条大橋』を西詰南から。

西詰北には『天正一七年・・・』と刻まれた石柱が。

「旧三条大橋の石柱

高欄に付けられた擬宝珠には、三条大橋は、豊臣秀吉に名により増田長盛が奉行となって、

天正一八年(一五九〇)正月に日本で初めての石柱橋として架けられたと書かれています。

この石柱はその時の橋脚に使われたものと考えられ、『天正一七年津國御影七月吉日』と

刻まれていることから、現在の神戸市東灘区から切り出された花崗岩製であることが

わかります。

なお、現在の三条大橋の下流側の橋脚にも当時の石柱が使われています。」

「高札場

高札場とは幕府が決めた法度(はっと)や掟書(おきてがき)などを木の板に書き、

人目を引くように高く掲げる場です。絵図は、文化二年に三条大橋西詰の御高札場

(現近江屋ビル前広場)に掲げられていた高札です。当中島町には天保十二年にこの高札の

文面の写しが残っています。それを見ますと、大半が正徳元年(一七一一)に定めた事が多く、

親兄弟と仲良くし、家業に専念せよと書かれた「親兄弟の札」や、人足(荷役などの

力仕事をする労働者)に担がす荷物の重さや料金が書かれた「駄賃の札」などがあります。

他にはキリシタンの不審者を発見すれば銀五百枚の褒美が出るとした「切支丹 の札」、

毒薬、偽薬の売買を禁じた「毒薬の礼」、放火を見つけたらすぐに届けよと書かれた

「火を付る者の礼」もあります。文化二年の「唐物抜荷之儀の札」は、密輸品が見つかれば

差し押さえ、役人が立会いの元、封印すると書かれています。」

『三条大橋』の北側歩道を引き返す。

池田屋騒動の刀傷が残る擬宝珠

三条大橋西側から二つ目の南北の擬宝珠 ( ぎぼし ) に刀傷があります。

これは、 池田屋事件の時についたのではないかといわれています。

『鴨川』上流側を見る。中洲の緑の上には人々の姿がこの日には、まだ長閑な光景が。

『三条大橋』の中央付近から『鴨川』上流を再び。

再び『三条大橋』東詰南に戻る。

「三条大橋

この橋の架けられた年代については明らかでなく、室町時代前期には、すでにごく簡素な

構造をもつ橋として鴨川に架けられていたものと推定されるが、本格的な橋となったのは

天正18年(1590)で、豊臣秀吉の命により奉行増田長盛が大改造を行った。

また、擬宝珠(ぎぼし)は天正と昭和のものが混用されているが、その銘によると、

「洛陽三条の橋は後代に至るも往還の人を化度(けど)とせしむるもの也、磐(ばん)石の礎は

地に入ること五尋(ひろ)、切石柱は六十三本也(以下略……)」とあり、いかに大工事で

あったかをうかがわせる。

かつてはここが東海道五十三次の西の起点にあたり、重要な交通上の要衝であった。

以後たびたび流失したが、幕府が管理する公儀橋としてすぐ修復された。

元禄以来、たびたびの改造を経てきたが、昭和25年の改造によって今の姿に改められた。

現在の橋の長さは74メートル、幅15.5メートル。

なお、橋の西詰め北側には、高札場とされたところで、現在も天正年間の大改造の際に

使用された石の柱が残されている。」

『駅伝発祥の地』碑。

「日本初の駅伝は,1917(大正6)年.京都三条大橋から東京上野不忍池までを23区間にわけて

開催された。2017年(平成29)年4月29日はちょうど100年となる。今や国際的にも普及発展し

「EKIDEN」という語が世界共通の競技として認められるようになった。

駅伝発祥から100年を迎えたことを記念して.この地に記念碑を建立した。 2017(平成29)年4月29日

一般財団法人 京都陸上競技教会」

『駅伝の碑』

「駅伝の歴史はここに始まる

我が国、最初の駅伝は、奠都50周年記念大博覧会『東海道駅伝徒歩競走』が

大正6(1917)年4月27日、28日、29日の3日間にわたり開催された。

スタートは、ここ京都・三条大橋、ゴールは、東京・上野不忍池の博覧会正面玄関であった。」

同じ碑が上野公園の不忍池東岸にもあったことを想い出したのであった。

駅伝の襷をデザインしているのであろう。

<東海道駅伝徒歩競走≫

日本で最初の駅伝「日本のマラソンの父」といわれる金栗四三が、長距離ランナの育成を目的に発案したといわれる。三条大橋から東京の上野不忍池まで、約508kmを、3日間昼夜を通して、23区間に分けて行われた区間

三条大橋一草津一水ロー北土山一亀山一四日市一長島一名古屋一知立一藤川一豊橋一新居一

見附一掛川一藤枝一静岡一興津一吉原一三島一箱根一国府津一藤沢一川崎一東京・上野不忍池

『東海道駅伝徒歩競走』の全コースは下記であったと。

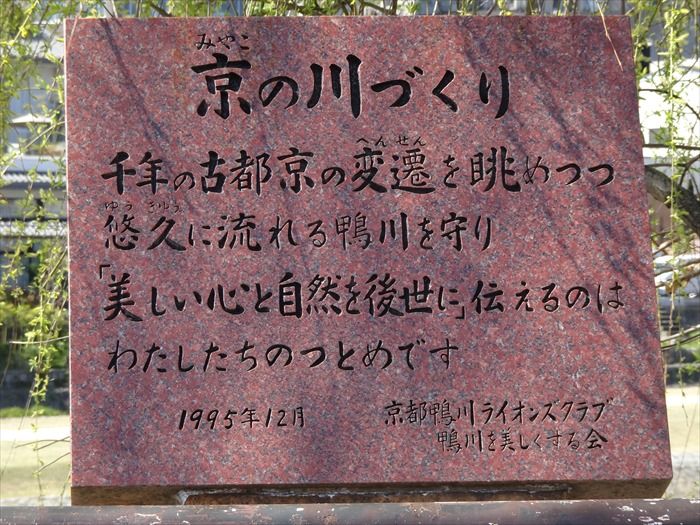

柳の木の下に『京の川づくり』の銘板碑が立っていた。

「千年の古都京の変遷を眺めつつ悠久に流れる鴨川を守り「美しい心と自然を後世に」

伝えるのはわたしたちのつとめです」

そして帰路に。

「三条京阪」駅から地下鉄に乗り「山科」駅へ。

そしてJR琵琶湖線に乗り換え瀬田駅へ。

瀬田駅から徒歩にて、旅友の愛車の待つホテルへ向かう。

途中、丸亀うどんの店で腹ごしらえ。

そして愛車に乗り換え、ひたすらの帰路へ。時刻は14:55。

国道1号線を利用して四日市方面へ。

前方に近江富士を見る。

鈴鹿トンネルを潜る。

車窓からの夕焼けを楽しむ。

時間は17:51。

そして国道23号線からの四日市・東邦ガステクノ(株) 四日市のガスタンクに

描かれた絵は万古焼の茶碗で伊勢茶を飲む小僧の姿が。

そして「YOKKAICHI」の街並みも描かれて。

そして前方にコスモ石油 四日市製油所の煙突が見えた。

辺りも暗くなり、国道23号線・四日市市天カ須賀新町の手前の「冨洲原橋」を渡る。

そして旅友の巧みな運転でひたすら東海道・国道1号線を走り、茅ヶ崎に無事到着。時間は0:45。

そして午前01:15過ぎに無事自宅に到着し、今回の『旧東海道を歩く』の全行程を完了した

のであった。

振り返れば、2018.02.15に日本橋を出発し、品川宿まで歩いたが、その後半年以上のブランクが

あったが、2018.10.26に品川宿からの『歩き』を再スタート、そして2019.01.04に箱根を下り

三島宿まで辿り着き、その後は、夏場の6月~9月中までは、熱中症の危険もあり休みとして

その後9月中から本格的に再スタートし、今日のゴールに至ったのであった。

『旧東海道を歩く』をスタートさせたきっかけは 2016.05.07に小田原・三枚橋から箱根の

石畳を踏みしめ、箱根関所まで歩いた事。

その後2017.10.13~2018.3.30まで車の移動ではあったが『四国八十八箇所お遍路の旅』に

今回の旅友Sさんと挑戦し、これを結願したのであった。

次に何に挑戦しようと考えた折に『旧東海道を歩く』を決断したのであった。

目的は、旧東海道を歩くことによって、旧東海道沿いの風景を楽しみ、また旧東海道にまつわる

歴史・文化を学ぶこと、そして歩くことで健康維持をしたいと考えたのであった。

更には、齢(よわい)70を目前として、何か新たな目標を持ちたかったのであった。

現役時代から目標達成のための「 SMART

」の法則が好きなのであった。

1. S

pecific(明確な)

2. M

easurable(測定可能な)

3. A

chievable(達成可能な)

4. R

elevant (関連性がある)

5. T

ime-bound (期限のある)

旧東海道には様々な場所にかつての面影を残す場所や歴史的な史跡、更には数々の

伝説・物語・秘話などが残っていて、それを今更ながら多いに学ぶことが出来たのであった。

そしてそれぞれの『旧東海道を歩く』の前日までには、IphonesのGoogle Mapに歩くべき

旧東海道のルートや訪ねたい神社仏閣にチェックマークを入れて望んだのであった。

黄色のマークが歩くべき旧東海道のルート、赤が訪ねようとした史跡や神社仏閣そして

緑が訪ねようとした史跡や神社仏閣の入口なのであった。

特に神社仏閣の入口を以前確認しておくことは、時間の無駄を防ぐには必要な事であった。

(最初は入口が判らず、寺の周囲を1周して漸く境内に辿り着いた事が何度かあったのだ。

「日本橋」から「新居宿」までは、全て日帰りでの『旧東海道を歩く』を繰り返した。

毎回、早朝のJR東海道線に乗り、その日のスタート近くの駅で下車し『旧東海道を歩く』を

8~9時に開始した。そして16~17時までひたすら歩いたのであった。

途中の昼食の時間ももったいないので、コンビニでオニギリやパンを購入し

これを食べながらの歩きがほとんどであった。

浜松以西は、日帰りは無理であり、初日はスタート地点まで旅友Sさんの愛車で経費削減も兼ね

有料高速道路の利用は避け、往復とも現国道1号線を中心に一般道をひたすら利用したので

あった。そして毎回2日間の『旧東海道を歩く』を計画し、移動日を含め2泊3日の行程を

繰り返したのであった。ホテルは無料朝食付格安ホテルをネットで予約、現地での朝夕の移動は

主に電車とし当日の『旧東海道を歩く』を完了した後は愛車で戻り、次のホテルまで愛車で

移動したのであった。

旧東海道を歩くだけでは面白くないので、旧東海道沿いの神社仏閣・旧跡等を訪ねることも

積極的に行ったのであった。よって毎日35,000歩から40,000歩を歩き、旧東海道だけの距離の

1.5倍以上を毎日歩いたのであった。

江戸時代には日本橋から京まで、一般的に、徒歩で13日から15日前後かかっていたと。

江戸日本橋から京都三条大橋までの距離は約492km。15日とすると、1日平均約33kmも歩く

計算になるのだ。おそらく当時であれば、季節にもよるが、川止め、舟便の欠航、悪天候などで

その所要日数はかなり伸びたのではないかと容易に想像出来るのであった。

因みに、元禄年間に日本に滞在したドイツ人医師ケンペルは12日、幕末に日本を訪れた

オランダのお抱え医師シーボルトは17日の旅であったと。

この両名は、自らの脚で全行程を歩いたのであろうか?

そして我々は32日間(移動日を除く)の旅なのであった。

もちろん、旧東海道沿いの神社仏閣・旧跡等を訪ねなければ、もっと早く到着したであろうが・・。

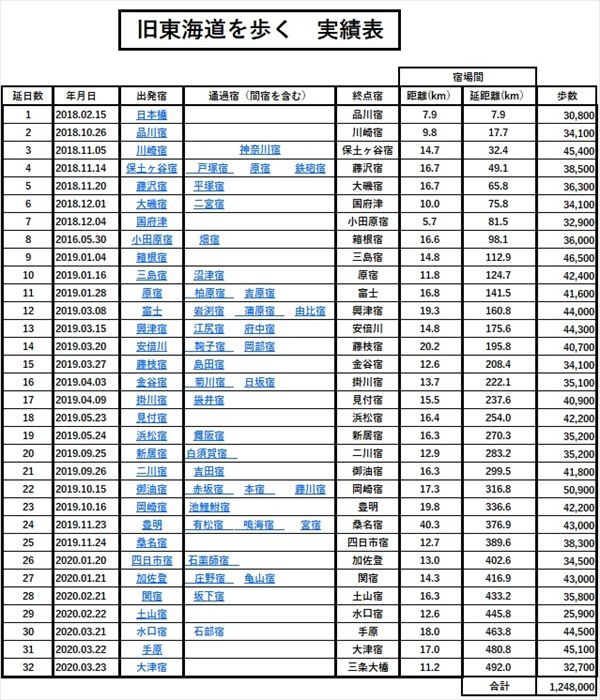

旅友から下記の歩数データを頂き、自分の歩幅で換算し纏めて見た。

全歩数は約125万歩となり850km~900kmを歩いたことになるのだ。

これは旧東海道沿いの神社仏閣、名所旧跡を意識的に訪ねた事によるのだが

なんとか目標の2020年春先・3月末までにの目標をクリアーしたのであった。

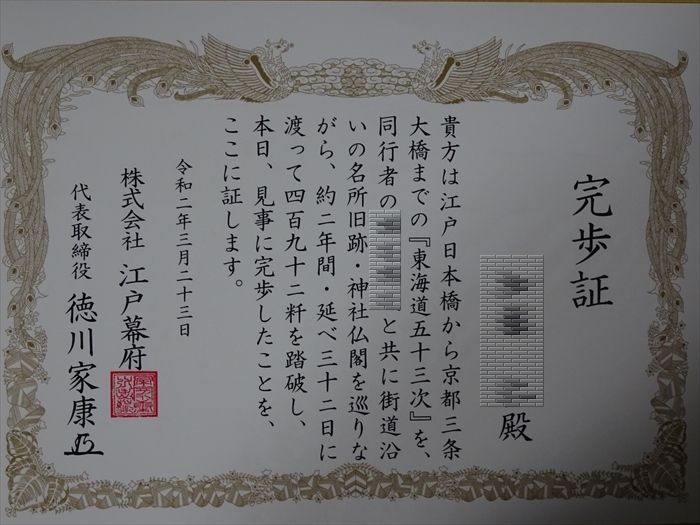

そして今回の『旧東海道を歩く』はツアー参加ではなく、個人計画に依るものであった為に

『旧東海道を歩く』の『完歩』の「EVIDENCE(証)」を入手出来ないのであった。

EVIDENCE(証)があるとすれば、このブログの内容、写真そして一緒に歩いた

旅友Sさんなのであろうが。

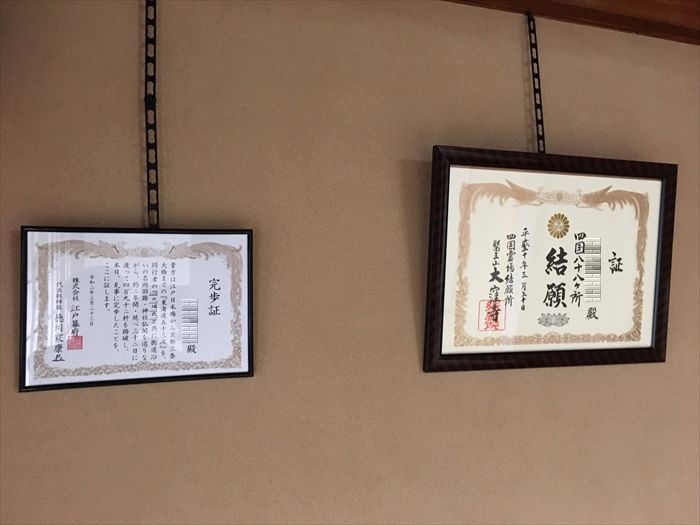

よって、上記の如き『完歩証』を自ら作り、これをA4サイズの写真用紙に印刷し

額縁に入れて「四国八十八ヶ所巡り 結願証」と共に我が家の床の間に掲げているのである。

江戸日本橋から京都三条大橋までの長い道のりの中で、見知らぬ土地での人々や寺のご住職や

神社の神主との一期一会の出会い、その土地の風土や歴史、さらには旧東海道沿いに次々と

現れる数多くの史跡や歴史的建造物に触れ、写真を撮りまくったことは、ネット情報や

ガイドブックの文字からは到底得られない貴重な体験、そして感動に満ちた時間であったのだ。

更に帰宅してその都度、歩いて来た行程の復習を兼ねての備忘録としてのブログをアップし

東海道53次の全ての行程について完遂出来た、充実した日々なのであった。

最後に、この『旧東海道を歩く』の移動に関して、愛車を提供してくれ、移動行程の全てを

運転してくれた旅友のSさんに熱く御礼申しあげます。

終わりにあたって、東海道53次にご関心のある方は下記にアクセスください。

★東海道五十三次(全解説)

https://www.youtube.com/watch?v=Ygd4PngrLfY

★東海道を歩く(全宿場ガイド)

https://www.youtube.com/watch?v=yLNNmtr_QXY

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12