PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 横浜市泉区歴史散歩

更に「永明禅寺(ようめいぜんじ)」の境内の散策を続ける。

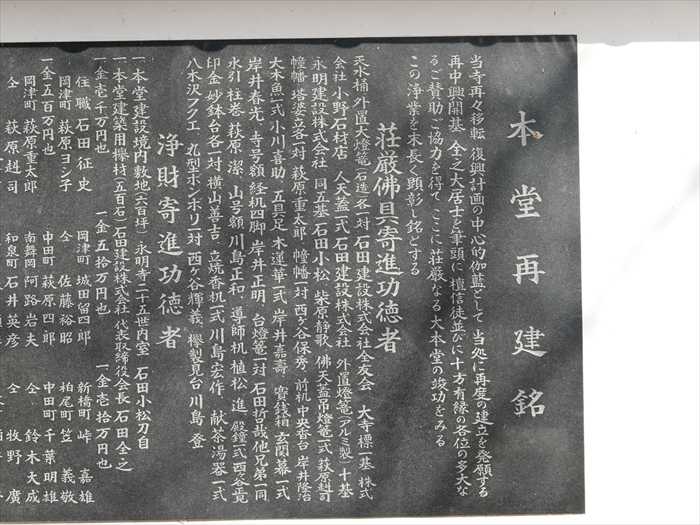

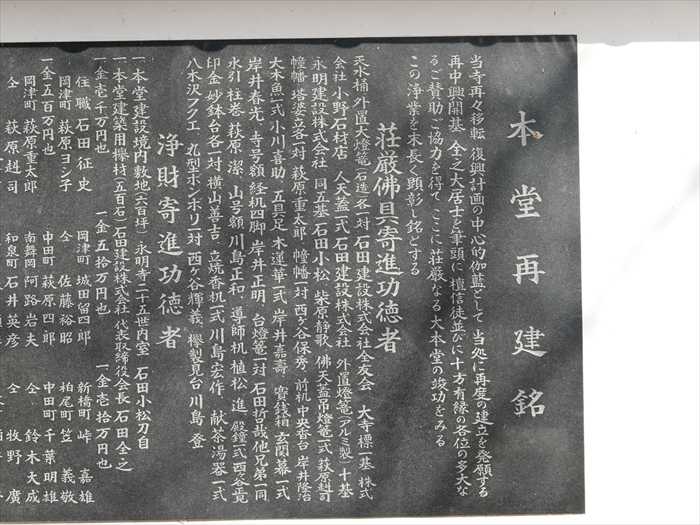

屋根付きの白壁に「本堂再建銘」が。

「本堂再建銘

当時再々移転 復興計画の中心的伽藍として当処に再度の建立を発願する

最中興開基 全之大居士を筆頭に檀信徒並びに十方遊縁の各位の多大なる

ご賛助ご協力を得てここに荘厳なる大本堂の竣功をみる。

この浄業を末永く顕彰し銘とする。以下略」

新本堂の前庭にあった「大観音菩薩石像」。

「大観音菩薩石像」をジワジワとズームで。

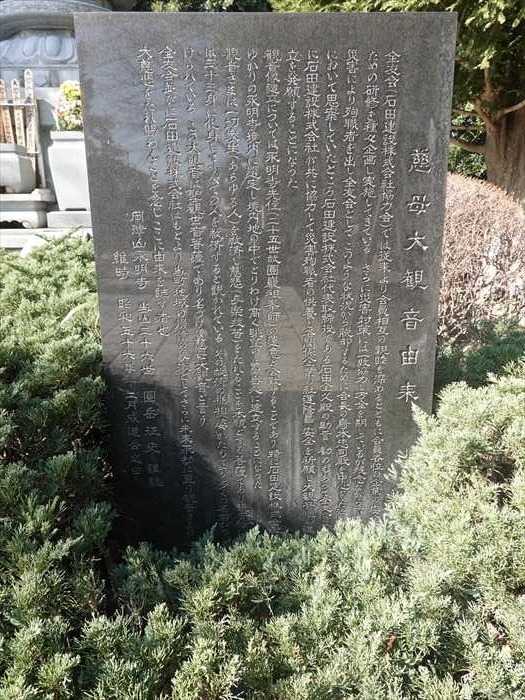

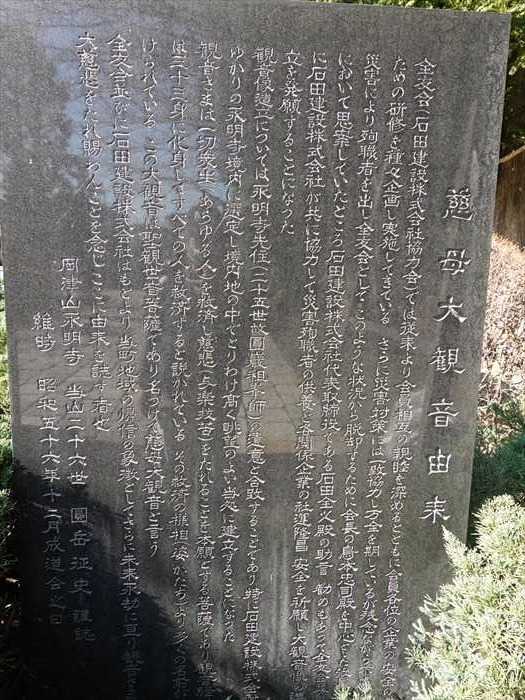

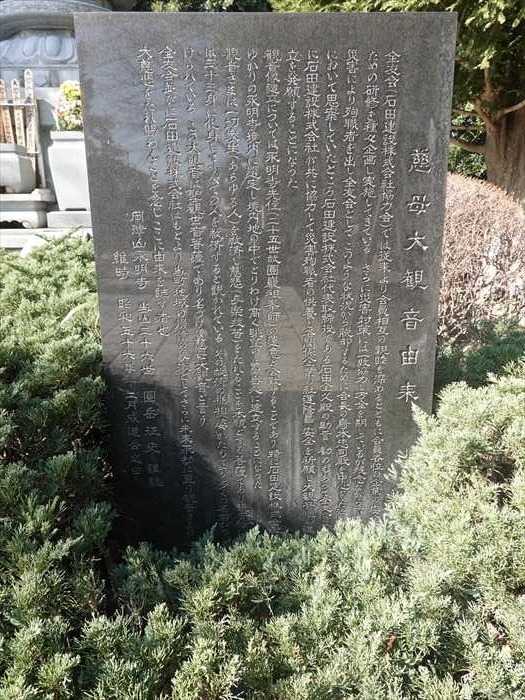

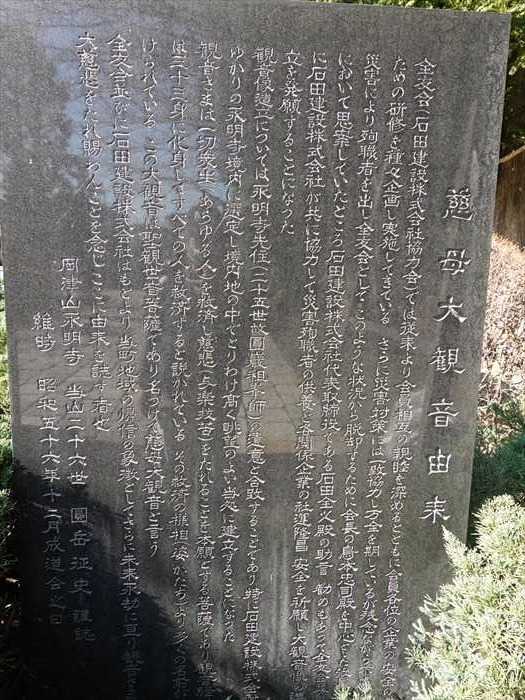

「全友会(石田建設株式会社協力会)では従来より会員相互の親睦を深めるとともに会員各位の

企業の安全のための研修を種々企画し実施してきている。さらに災害対策には一致協力し万全を

期しているが残念ながら不慮の災害により殉職者を出し全友会としてこのような状況から脱却

するために会長の島本忠司殿を中心とした役員会において思案していたところ石田建設株式会社

代表取締役である石田全久殿の助言勧めもあって全友会並びに石田建設株式会社が共に協力して

災害殉職者の供養と各関係企業の社運隆昌安全を祈願し大観音像の造立を発願することになった。

観音像造立については永明寺先住(二十五世故圓嚴租峯師)の遺志と合致することであり特に

石田建設株式会社ゆかりの永明寺境内に選定し境内地の中でとりわけ高く眺望のよい当処に建立

することになった。

観音さまは一切衆生(あらゆる人)を救済し慈悲(与楽抜苦)をたれることを本願とする菩薩で

あり観音経には三十三身に化身してすべての人を救済すると説かれている。その救済の様相

慈母大観音と言う。

全友会並びに石田建設株式会社はもとより当町地域の帰信の象徴としてさらに未来永劫に亘り

観音さまの大慈悲をたれ賜わんことを念じここに由来を誌す者也」

「大観音菩薩石像」手前にあった仮設の「鐘楼」。

「梵鐘」は先代のものであろうか?

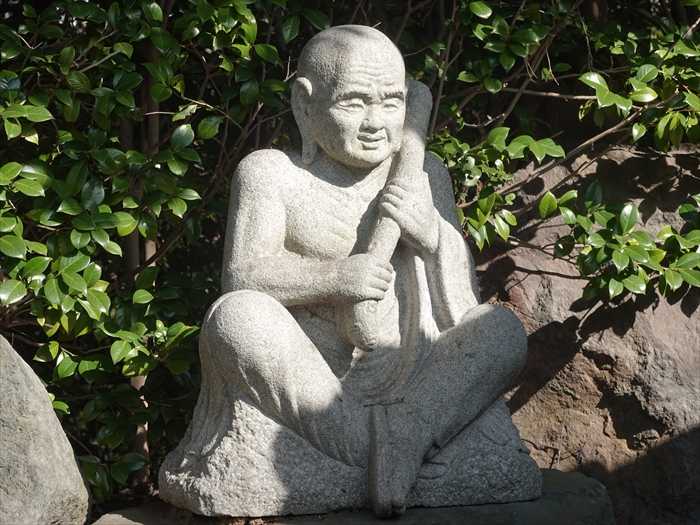

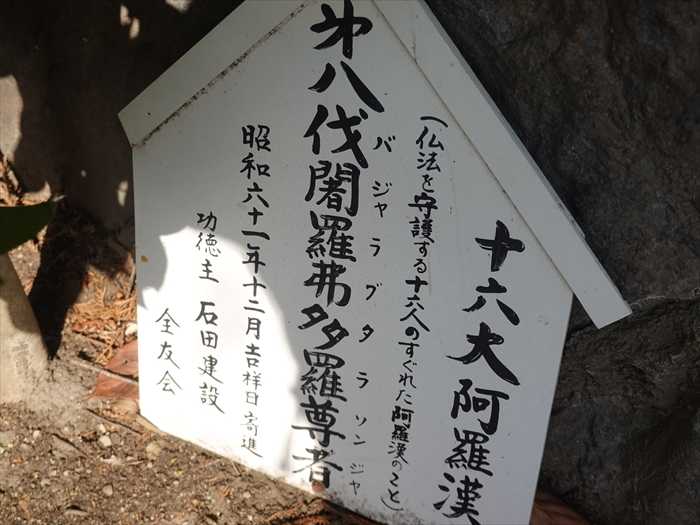

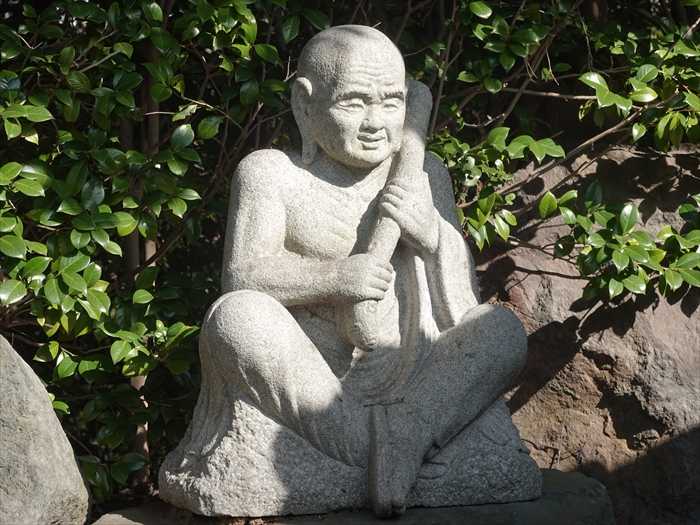

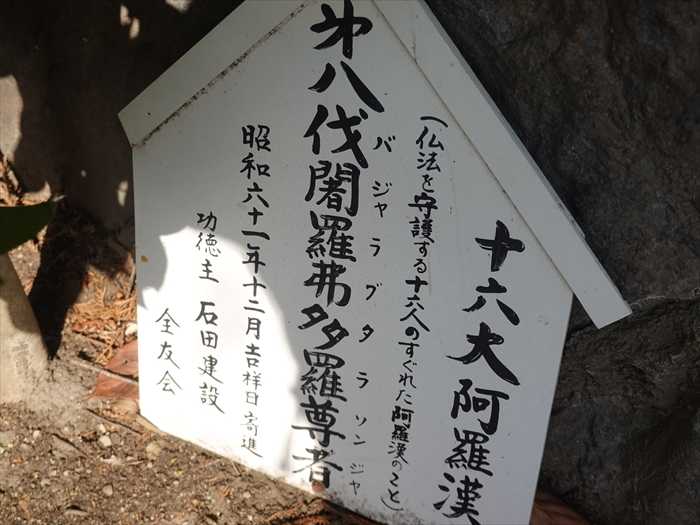

ここにも「十六羅漢像」。

「十六大阿羅漢 㐧八伐闍羅佛多羅尊者(ばじゃらぶたらそんじゃ)」とこの像にのみ

案内板が置かれていた。

「大圓鏡智」碑。

『もし、ここに水の入った壺があったとして、水面が風で波立っていたとしたら、この水は、

物を正しく映すことができるであろうか?

またもし、この壺が火にかけられて煮え立っていたとしたら、この水は、物を正しく映すことが

できるであろうか?

さらにまた、この壺の水が、長く放置されて、腐り、水苔に覆われていたとしたならば

どうであろうか?

もちろん、これらの水は、物をありのままに映すことはできない。

それと同じく、もし我々の心が、貪り(むさぼり)で波立ち、瞋り(いかり)で煮え立ち、

愚痴(ぐち)で腐っていたならば、我々は正しく物を見ることができるだろうか?

皆の者よ、もちろんそれは不可能なことである。』

この言葉は、釈尊が弟子たちに向かって話した言葉だとネットから。

その奥にも「十六羅漢像」。

そして境内を後にして石段を下って行くと、立派な墓石の「岸井家之墓」。

この岡津の町のは多くの「岸井」家があることに気がついたのであった。

昔からの名家が続いているのであろう。

階段途中から「山門」、「鐘楼」を見る。

入口上にあるのは「寺務所」であろうか。

そして正面には急過ぎる石段が目に入って来たのであった。

それにしても、途中の踊り場もなく超急な石段、法律的に問題ないのであろうか

これぞ神のみぞ知る石段なのであった。

手摺に捕まりながら一歩一歩足下を確認しながら上って行った。

すると、最上部の狭い土地に小さな社が2社。

「御嶽山」(右)。

扁額「御嶽山」。

「白山社」(左)。

扁額「白山社」。

石段の上から「永明禅寺」の「山門」を見る。

この後、再び手摺をしっかりと握りながら一歩一歩階段を下りたのであった。

そして北に進むとあったのが「石田建設㈱」の社屋。

「永明禅寺」の縁者が経営する会社ののであろうか?

前庭に立っていたのは創業者の像であろうか?

「永明寺 法輪殿」の文字も。

これは双体道祖神像であろうか。

「福袋をひっぱる福引ねずみの石像」。ねずみの親子の姿が。

そして次に訪れたのが「永明寺別院」。

入口にも「十六羅漢像」が。

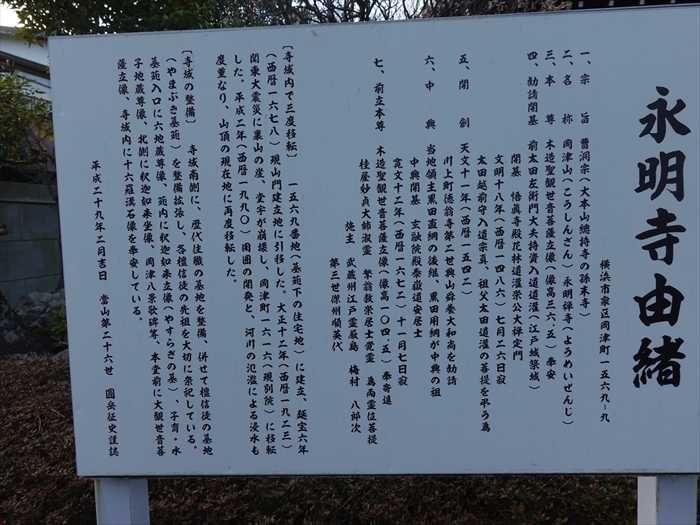

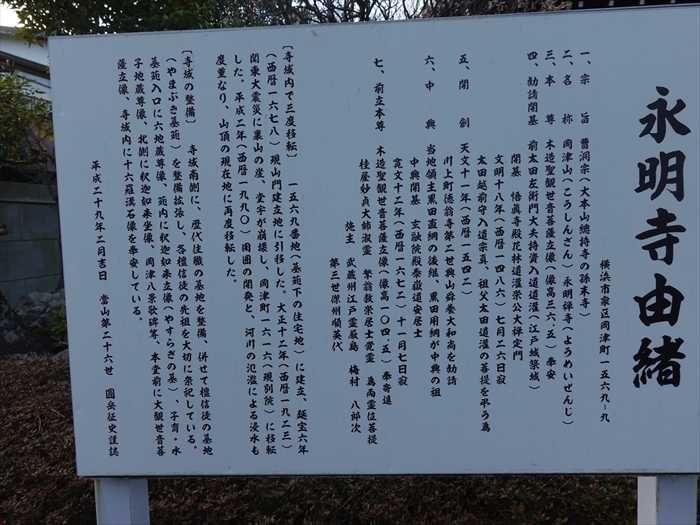

ここにも「永明禅寺」にあったものと同じの「永明寺由緒」案内板。

横浜市泉区岡津町1569-9

一、宗旨 曹洞宗(大本山總持寺の孫末寺)

【寺城内で三度移転】一五六九番地(基苑下の住宅地)に建立、延宝六年(西暦一六七八)現山門

「十六羅漢像」がここにも。

永明寺別院の「本堂」

永明寺(ようめいじ)は関東大震災で崩壊し、阿久和川沿いに移転してきたが、

やまぶき墓苑(永明寺墓地)横の旧跡地山上に本堂や慈母大観音菩薩像、山門、鐘楼などの

伽藍が再建され本院に復し、阿久和川沿いの境内は永明寺別院となっているのであった。

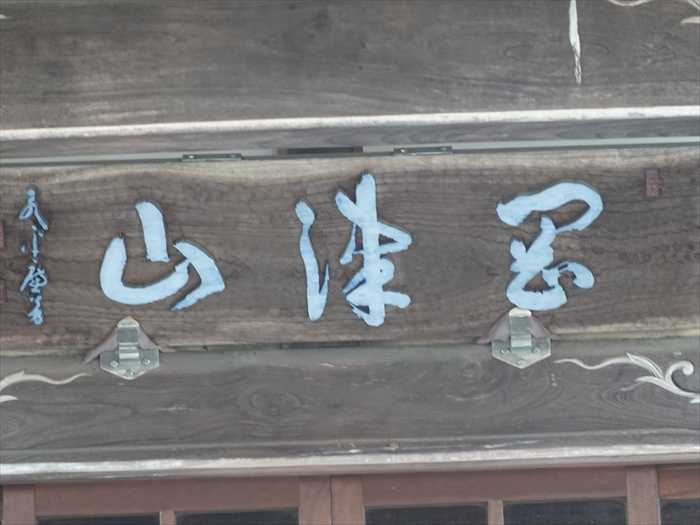

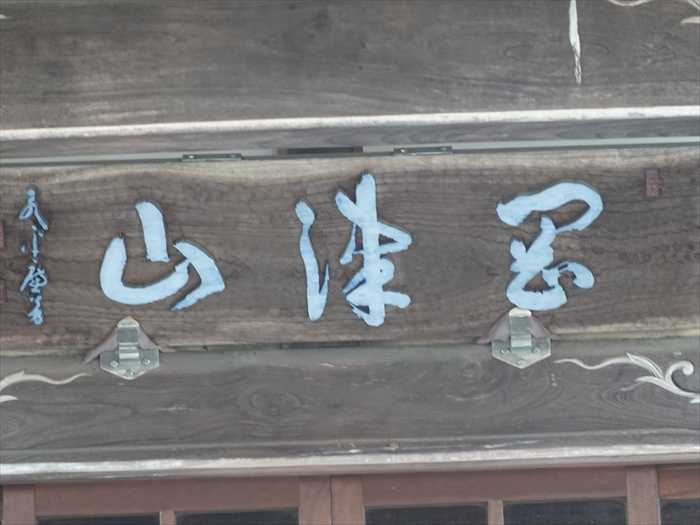

扁額「岡津山」。

こちらが山門。

「岡津山永明禅寺」の寺号標石。

左手には「永打虚空去 㨂 択」と刻まれた石碑も。

今回も、学友からご教示頂きました。禅宗の言葉であるとも。

左手にも「明珠璨乎含十方」と。

「不動明王像道標」・・上部の「不動明王像」。

「不動明王道標」・・「正面:大山道」

阿久和川の向かいには大山前不動を祀る向導寺があり、不動橋を渡ったここ永明寺別院前が

大山道だったのだと。

また、出羽山山(月山・湯殿山・羽黒山)供養塔は、上倉田南バス停(横浜市戸塚区上倉田町)と

光長寺(横浜市栄区飯島町)の手前にもあるとのこと。

また、先程訪ねた西林寺(横浜市泉区岡津町)にもあったのだ。

右側面 :「右ほし乃やミち」

ほしのや道とは坂東三十三観音札所めぐりの巡礼道で、座間のほしのや観音(星谷寺)

(8番札所)と横浜の弘明寺(ぐみょうじ)観音(14番札所)を結ぶ

「ほしのや・ぐみょうじ道」である。

左側面:「享保10年(1725)」 の文字が。

「角柱型出羽三山供養塔」・・「月山 湯殿山 羽黒山 供養塔」

「文政13年(1830年」の文字が刻まれていると。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

屋根付きの白壁に「本堂再建銘」が。

「本堂再建銘

当時再々移転 復興計画の中心的伽藍として当処に再度の建立を発願する

最中興開基 全之大居士を筆頭に檀信徒並びに十方遊縁の各位の多大なる

ご賛助ご協力を得てここに荘厳なる大本堂の竣功をみる。

この浄業を末永く顕彰し銘とする。以下略」

新本堂の前庭にあった「大観音菩薩石像」。

「大観音菩薩石像」をジワジワとズームで。

「全友会(石田建設株式会社協力会)では従来より会員相互の親睦を深めるとともに会員各位の

企業の安全のための研修を種々企画し実施してきている。さらに災害対策には一致協力し万全を

期しているが残念ながら不慮の災害により殉職者を出し全友会としてこのような状況から脱却

するために会長の島本忠司殿を中心とした役員会において思案していたところ石田建設株式会社

代表取締役である石田全久殿の助言勧めもあって全友会並びに石田建設株式会社が共に協力して

災害殉職者の供養と各関係企業の社運隆昌安全を祈願し大観音像の造立を発願することになった。

観音像造立については永明寺先住(二十五世故圓嚴租峯師)の遺志と合致することであり特に

石田建設株式会社ゆかりの永明寺境内に選定し境内地の中でとりわけ高く眺望のよい当処に建立

することになった。

観音さまは一切衆生(あらゆる人)を救済し慈悲(与楽抜苦)をたれることを本願とする菩薩で

あり観音経には三十三身に化身してすべての人を救済すると説かれている。その救済の様相

慈母大観音と言う。

全友会並びに石田建設株式会社はもとより当町地域の帰信の象徴としてさらに未来永劫に亘り

観音さまの大慈悲をたれ賜わんことを念じここに由来を誌す者也」

「大観音菩薩石像」手前にあった仮設の「鐘楼」。

「梵鐘」は先代のものであろうか?

ここにも「十六羅漢像」。

「十六大阿羅漢 㐧八伐闍羅佛多羅尊者(ばじゃらぶたらそんじゃ)」とこの像にのみ

案内板が置かれていた。

「大圓鏡智」碑。

『もし、ここに水の入った壺があったとして、水面が風で波立っていたとしたら、この水は、

物を正しく映すことができるであろうか?

またもし、この壺が火にかけられて煮え立っていたとしたら、この水は、物を正しく映すことが

できるであろうか?

さらにまた、この壺の水が、長く放置されて、腐り、水苔に覆われていたとしたならば

どうであろうか?

もちろん、これらの水は、物をありのままに映すことはできない。

それと同じく、もし我々の心が、貪り(むさぼり)で波立ち、瞋り(いかり)で煮え立ち、

愚痴(ぐち)で腐っていたならば、我々は正しく物を見ることができるだろうか?

皆の者よ、もちろんそれは不可能なことである。』

この言葉は、釈尊が弟子たちに向かって話した言葉だとネットから。

その奥にも「十六羅漢像」。

そして境内を後にして石段を下って行くと、立派な墓石の「岸井家之墓」。

この岡津の町のは多くの「岸井」家があることに気がついたのであった。

昔からの名家が続いているのであろう。

階段途中から「山門」、「鐘楼」を見る。

入口上にあるのは「寺務所」であろうか。

そして正面には急過ぎる石段が目に入って来たのであった。

それにしても、途中の踊り場もなく超急な石段、法律的に問題ないのであろうか

これぞ神のみぞ知る石段なのであった。

手摺に捕まりながら一歩一歩足下を確認しながら上って行った。

すると、最上部の狭い土地に小さな社が2社。

「御嶽山」(右)。

扁額「御嶽山」。

「白山社」(左)。

扁額「白山社」。

石段の上から「永明禅寺」の「山門」を見る。

この後、再び手摺をしっかりと握りながら一歩一歩階段を下りたのであった。

そして北に進むとあったのが「石田建設㈱」の社屋。

「永明禅寺」の縁者が経営する会社ののであろうか?

前庭に立っていたのは創業者の像であろうか?

「永明寺 法輪殿」の文字も。

これは双体道祖神像であろうか。

「福袋をひっぱる福引ねずみの石像」。ねずみの親子の姿が。

そして次に訪れたのが「永明寺別院」。

入口にも「十六羅漢像」が。

ここにも「永明禅寺」にあったものと同じの「永明寺由緒」案内板。

横浜市泉区岡津町1569-9

一、宗旨 曹洞宗(大本山總持寺の孫末寺)

ニ、名称 岡津山(こうしんさん)永明禅寺(よらめいぜんじ)

三、本尊 木造聖観世音菩薩立像(像高三六・五)奉安

四、勧請開基 前太田左衛門大夫持資入道道灌(江戸城築城)

四、勧請開基 前太田左衛門大夫持資入道道灌(江戸城築城)

開基 悟眞寺殿花林道灌栄公大禅定門

文明十八年(西暦一四八六)七月ニ六日寂

太田越前守入道宗真、祖父太田道灌の菩提を弔う為

五、開創 天文十一年(西暦一五四ニ)

五、開創 天文十一年(西暦一五四ニ)

川上町徳翁寺第ニ世典舜養大和尚を勧請

六、中典 当他願主黒田直綱の後継、黒田用綱が中興の祖

中興開基 玄融院殿泰嶽道安居士

寛文十ニ年(西暦一六七ニ)十一月七日寂

七、前立本尊 木造聖観世音菩薩立像(像高一〇四・五)奉寄進

桂屋妙貞大姉淑霊 繁翁教栄居士覚霊 為両霊位善提

施主 武蔵州江戸霊厳島 梅村 八郎次

第三世傑州順英代

【寺城内で三度移転】一五六九番地(基苑下の住宅地)に建立、延宝六年(西暦一六七八)現山門

建立地に引移した。大正十ニ年(西暦一九ニ三)関東大震災に裏山の崖、堂宇が崩壊し、

岡津町一六一六(現別院)に移転した。平成ニ年(西暦一九九〇 )周囲の開発と、河川の氾濫による

浸水も度重なり、山頂の現在地に再度移転した。

岡津町一六一六(現別院)に移転した。平成ニ年(西暦一九九〇 )周囲の開発と、河川の氾濫による

浸水も度重なり、山頂の現在地に再度移転した。

【寺城の整備】寺城南側に、歴代住職の基地を整備、併せて檀信徒の墓地(やまふき墓苑)を

整備拡張し、各檀信徒の先祖を大切に祭祀している。墓苑入口に六地蔵尊、苑内に釈迦如来立像

(やすらきの墓)子育、水子地像尊像、北側に釈迦如来坐像、岡津八景歌碑等、本堂前に

大観世音菩薩立像、寺城内に十六羅漢石像を奉安している。」

整備拡張し、各檀信徒の先祖を大切に祭祀している。墓苑入口に六地蔵尊、苑内に釈迦如来立像

(やすらきの墓)子育、水子地像尊像、北側に釈迦如来坐像、岡津八景歌碑等、本堂前に

大観世音菩薩立像、寺城内に十六羅漢石像を奉安している。」

「十六羅漢像」がここにも。

永明寺別院の「本堂」

永明寺(ようめいじ)は関東大震災で崩壊し、阿久和川沿いに移転してきたが、

やまぶき墓苑(永明寺墓地)横の旧跡地山上に本堂や慈母大観音菩薩像、山門、鐘楼などの

伽藍が再建され本院に復し、阿久和川沿いの境内は永明寺別院となっているのであった。

扁額「岡津山」。

こちらが山門。

「岡津山永明禅寺」の寺号標石。

左手には「永打虚空去 㨂 択」と刻まれた石碑も。

今回も、学友からご教示頂きました。禅宗の言葉であるとも。

左手にも「明珠璨乎含十方」と。

「不動明王像道標」・・上部の「不動明王像」。

「不動明王道標」・・「正面:大山道」

阿久和川の向かいには大山前不動を祀る向導寺があり、不動橋を渡ったここ永明寺別院前が

大山道だったのだと。

また、出羽山山(月山・湯殿山・羽黒山)供養塔は、上倉田南バス停(横浜市戸塚区上倉田町)と

光長寺(横浜市栄区飯島町)の手前にもあるとのこと。

また、先程訪ねた西林寺(横浜市泉区岡津町)にもあったのだ。

右側面 :「右ほし乃やミち」

ほしのや道とは坂東三十三観音札所めぐりの巡礼道で、座間のほしのや観音(星谷寺)

(8番札所)と横浜の弘明寺(ぐみょうじ)観音(14番札所)を結ぶ

「ほしのや・ぐみょうじ道」である。

左側面:「享保10年(1725)」 の文字が。

「角柱型出羽三山供養塔」・・「月山 湯殿山 羽黒山 供養塔」

「文政13年(1830年」の文字が刻まれていると。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[横浜市泉区歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

横浜市泉区歴史散歩 目次 2021.05.25

-

横浜市泉区の古道を巡る(その38):鎌倉… 2021.04.07 コメント(2)

-

横浜市泉区の古道を巡る(その37):龍長… 2021.04.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.