PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

秩父三大氷柱ー3、道…

New!

オジン0523さん

【朝から料理 ・ 鳥… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2002年8月チベット東… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

加湿器に麦茶を入れ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【朝から料理 ・ 鳥…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2002年8月チベット東…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん加湿器に麦茶を入れ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「武蔵嵐山駅」を後にして次に訪ねたのが「鬼鎮(きぢん)神社」。

埼玉県比企郡嵐山町川島1898。

「鬼鎮神社」碑。

鬼を祀る神社は全国に4社。この「鬼鎮神社」のほか、青森県弘前市の鬼神社、

福岡県添田町の鬼神社、大分県天満社の鬼神社があるとのこと。

非常にレアな神社といえるのですが、関東圏では唯一、この神社。

石鳥居の扁額は「鬼鎮大神社」。

天照大神など日本神話に登場する神さまがお祀りされているイメージを持っている方が

少なくないが、こちらの神社では、なんと“鬼”が神さまとしてお祀りされているのだと。

この石碑には「蟄龍永護数峰雲 沙門◯山書」。

「蟄龍永く数峰の雲を護(まも)る」と先生から。

「手水舎」。

正面に「狛犬」と「社殿」。

狛犬(阿形)。

狛犬(吽形)。

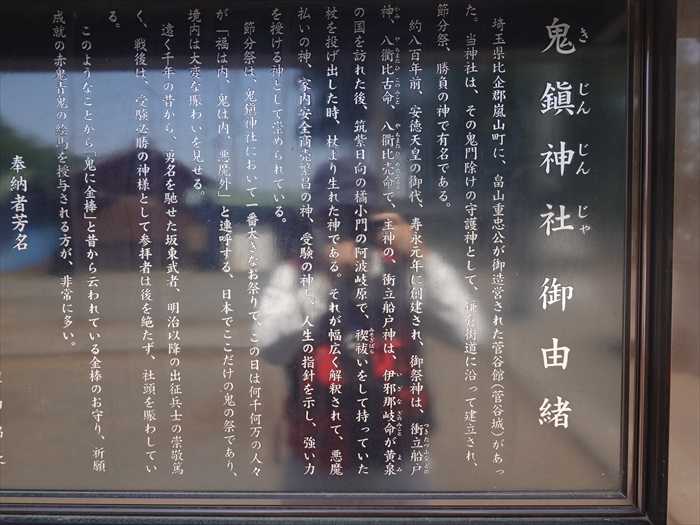

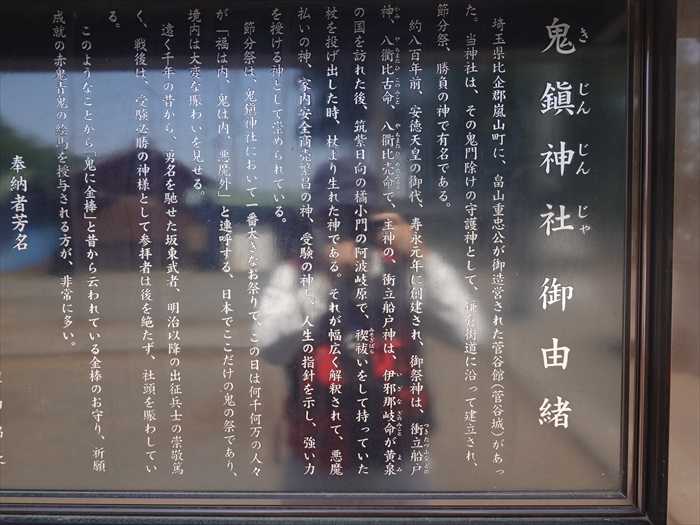

「鬼鎮神社 御由緒」。

「鬼鎮神社 御由緒

壻玉県比企郡嵐山町に、畠山重忠公が御造営された菅谷館(菅谷城)があった。

当神社は、その鬼門除けの守護神として、鎌倉街道に沿って建立され節分祭、勝負の神で

有名である。

御祭神は、

衝立船戸神(つきたつふなどのかみ)、

八衢比古命(やちまたひこのみこと)、

八衢比売命(やちまたひめみこと)

で主神の衝立船戸神は、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の国を訪れた後、

杖より生れた神である。

それが幅広く解釈されて、悪魔払いの神、家内安全商売繁昌の神、受験の神と、人生の指針を

示し、強いカを授ける神として崇められている。

節分祭は、鬼鎭神社において一番大きなお祭りで、この日は何千何万の人々が

「福は内、鬼は内、悪魔外」と連呼する、日本でここだけの鬼の祭であり、

境内は大変な賑わいを見せる。

遠く千年の昔から、勇名を馳せた坂東武者、明治以降の出征兵士の崇敬篤く、戦後は、

受験必勝の神様として参拝者は後を絶たず、社頭を賑わしている。

このようなことから「鬼に金棒」と昔から云われている金棒のお守り、祈願成就の赤鬼青鬼の

絵馬を授与される方が、非常に多い。」

「社殿」正面。

鬼鎮神社の創建は1182(寿永元)年。平安時代末期から鎌倉時代初期の武将・畠山重忠公が

造営した「菅谷城」の鬼門除けの守護神として建立されたと。

Googlマップによると、菅谷館跡から鬼鎮神社までは約1.7㎞であり、正に鬼門の方角である

「艮・丑寅(うしとら)」=「北東」に位置していたのであった。

そのご利益は、試験・受験などの勝負運UP、家内安全、商売繁盛など。人生の指針を示して

くれるような、力強いパワーを授けてくれる神社なのだと。

垂れ幕には「御神紋」である「五三桐」が。畠山重忠公の家紋を神紋にしているのであろう。

ユニークな青鬼、赤鬼のいる扁額「鬼鎮神社」。

「鬼鎮神社」にはこんな話が伝わっているのだと。

「昔このあたりに鍛冶屋が住んでいました。鍛冶屋には美しい娘がいました。ある日若者が

娘を嫁にもらいたいと訪ねてきました。困った鍛冶屋は「1日に100本の刀を打つことが

できたら嫁にやってもよい」と言いました。刀を完成させるのには普通40日以上かかります。

鍛冶屋は無理難題をふっかけたのでした。

喜んだ若者はすぐに刀を打ち始めると、あっという間に刀の山ができあがりました。

これは人間業ではないと鍛冶屋があせり始めた時、若者の姿は鬼に変わっていました。

このままでは鍛冶屋は鬼に娘をやることになってしまいます。

そして99本の刀を打ち終わった時、残り1本を残してとうとう夜が明けてしまいました。

絶望した鬼は金槌を手に握ったまま死んでしまいました。鍛冶屋は自分の無茶な要求を悔い、

庭の片隅に鬼を葬って供養しました。それがこの鬼鎮神社のもととなったのでした。

鍛冶屋の難題に大喜びで刀を打ち、死んでも金槌を離さなかった鬼。言葉は悪いですが

あまりにも馬鹿正直で、その愚直さに心打たれます。そんなにしてまで娘さんが好きだったのだ。

かわいそう……。そう思う人が多いのかこの神社にはたくさんの金棒が奉納されていると」。

それがこの「鬼の金棒」。

屋根にはもちろん「鬼瓦」が。

「赤鬼」、「青鬼」、そしてその真中にも、もう一匹(人)の鬼、いや「老神(仁)」の姿が。

「神楽殿」。

境内には多くの石碑が。

手前に白き「神明造り」の「社」??が。その後ろに「古札納所」が。

実は「古札」用の焼却炉。

「千木」部分が煙突になっているのであった。

この神社の特注品なのであろうか?

「毘沙門塔」碑であろうか。

「伊勢神宮参拝記念」碑。

手前には小さな社、あるいは摂末社であろうか。

そして次に訪ねたのが「稲荷塚古墳」。

埼玉県比企郡嵐山町菅谷。

「庚申」碑。

「現状で径20メートル・高さ3メートルの円墳である。墳丘の南側が崩され、横穴式石室が

開口している。この石室は緑泥片岩の割石を小口積みに積み上げた、胴張りのある

両袖型横穴式石室で、江戸天明年間(1781年 - 1789年)の時点ですでに開口していた。

また昭和初期には人が住んでいたようである。 1961年(昭和36年)10月1日付けで

町指定史跡に指定され保存されている。 1989年(平成元年)、史跡整備の一環として、

半ば埋没していた玄室前面を発掘したところ、玄室より胴張りの緩やかな前室が発見され、

破損部分の修理が行われた。また1990年(平成2年)の発掘調査では周溝と葺石葺き石が

確認されている。埴輪などの遺物は確認されていない。」とネットより。

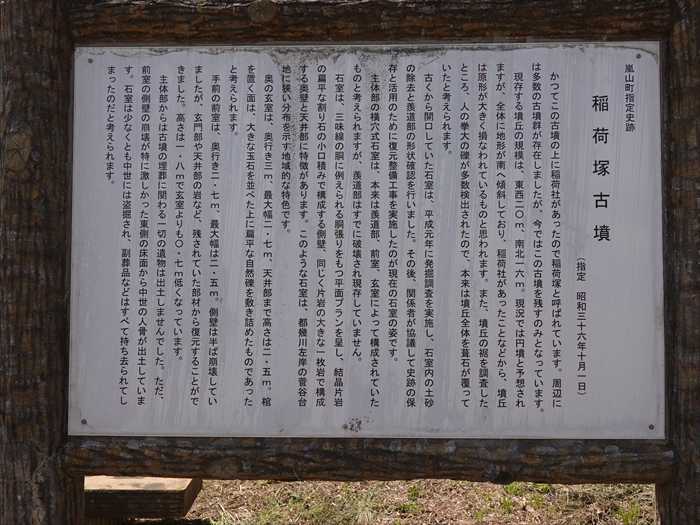

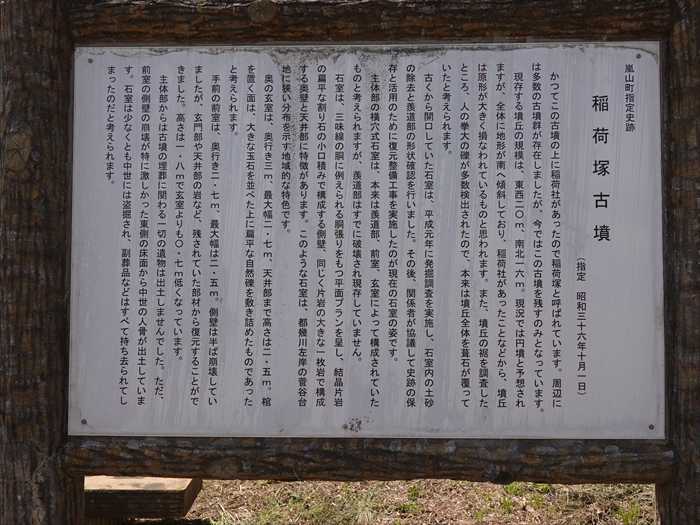

「嵐山町指定史跡 稲荷塚古墳

かってこの古墳の上に稲荷社があったので稲荷塚と呼ばれています。周辺には多数の古墳群が

存在しましたが、今ではこの古墳を残すのみとなっています。

開口部は南側の民家と接する場所から発掘されたと。

開口部から、以前は教育委員会に連絡すれば内部見学できたそうだが、東日本大震災の影響で

崩落の危険があるため内部見学は「基本的に」出来ないようになり、現在は扉が設けられ、

鍵が掛かけられ保護されていると。

【http://kofuntokaare.main.jp/6goufun/page698.html】より

「 石室内部 」👈リンク をネットから。

そして嵐山町の汚水マンホール蓋。

京都の嵐山《あらしやま》に風景が似ていることから「嵐山《らんざん》渓谷」と名付けられた

都幾川《ときがわ》の流れと、国蝶「オオムラサキ」と「ホタル」と「スズムシ」が描かれた

デザインのマンホール蓋。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

埼玉県比企郡嵐山町川島1898。

「鬼鎮神社」碑。

鬼を祀る神社は全国に4社。この「鬼鎮神社」のほか、青森県弘前市の鬼神社、

福岡県添田町の鬼神社、大分県天満社の鬼神社があるとのこと。

非常にレアな神社といえるのですが、関東圏では唯一、この神社。

石鳥居の扁額は「鬼鎮大神社」。

天照大神など日本神話に登場する神さまがお祀りされているイメージを持っている方が

少なくないが、こちらの神社では、なんと“鬼”が神さまとしてお祀りされているのだと。

この石碑には「蟄龍永護数峰雲 沙門◯山書」。

「蟄龍永く数峰の雲を護(まも)る」と先生から。

「手水舎」。

正面に「狛犬」と「社殿」。

狛犬(阿形)。

狛犬(吽形)。

「鬼鎮神社 御由緒」。

「鬼鎮神社 御由緒

壻玉県比企郡嵐山町に、畠山重忠公が御造営された菅谷館(菅谷城)があった。

当神社は、その鬼門除けの守護神として、鎌倉街道に沿って建立され節分祭、勝負の神で

有名である。

御祭神は、

衝立船戸神(つきたつふなどのかみ)、

八衢比古命(やちまたひこのみこと)、

八衢比売命(やちまたひめみこと)

で主神の衝立船戸神は、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の国を訪れた後、

杖より生れた神である。

それが幅広く解釈されて、悪魔払いの神、家内安全商売繁昌の神、受験の神と、人生の指針を

示し、強いカを授ける神として崇められている。

節分祭は、鬼鎭神社において一番大きなお祭りで、この日は何千何万の人々が

「福は内、鬼は内、悪魔外」と連呼する、日本でここだけの鬼の祭であり、

境内は大変な賑わいを見せる。

遠く千年の昔から、勇名を馳せた坂東武者、明治以降の出征兵士の崇敬篤く、戦後は、

受験必勝の神様として参拝者は後を絶たず、社頭を賑わしている。

このようなことから「鬼に金棒」と昔から云われている金棒のお守り、祈願成就の赤鬼青鬼の

絵馬を授与される方が、非常に多い。」

「社殿」正面。

鬼鎮神社の創建は1182(寿永元)年。平安時代末期から鎌倉時代初期の武将・畠山重忠公が

造営した「菅谷城」の鬼門除けの守護神として建立されたと。

Googlマップによると、菅谷館跡から鬼鎮神社までは約1.7㎞であり、正に鬼門の方角である

「艮・丑寅(うしとら)」=「北東」に位置していたのであった。

そのご利益は、試験・受験などの勝負運UP、家内安全、商売繁盛など。人生の指針を示して

くれるような、力強いパワーを授けてくれる神社なのだと。

垂れ幕には「御神紋」である「五三桐」が。畠山重忠公の家紋を神紋にしているのであろう。

ユニークな青鬼、赤鬼のいる扁額「鬼鎮神社」。

「鬼鎮神社」にはこんな話が伝わっているのだと。

「昔このあたりに鍛冶屋が住んでいました。鍛冶屋には美しい娘がいました。ある日若者が

娘を嫁にもらいたいと訪ねてきました。困った鍛冶屋は「1日に100本の刀を打つことが

できたら嫁にやってもよい」と言いました。刀を完成させるのには普通40日以上かかります。

鍛冶屋は無理難題をふっかけたのでした。

喜んだ若者はすぐに刀を打ち始めると、あっという間に刀の山ができあがりました。

これは人間業ではないと鍛冶屋があせり始めた時、若者の姿は鬼に変わっていました。

このままでは鍛冶屋は鬼に娘をやることになってしまいます。

そして99本の刀を打ち終わった時、残り1本を残してとうとう夜が明けてしまいました。

絶望した鬼は金槌を手に握ったまま死んでしまいました。鍛冶屋は自分の無茶な要求を悔い、

庭の片隅に鬼を葬って供養しました。それがこの鬼鎮神社のもととなったのでした。

鍛冶屋の難題に大喜びで刀を打ち、死んでも金槌を離さなかった鬼。言葉は悪いですが

あまりにも馬鹿正直で、その愚直さに心打たれます。そんなにしてまで娘さんが好きだったのだ。

かわいそう……。そう思う人が多いのかこの神社にはたくさんの金棒が奉納されていると」。

それがこの「鬼の金棒」。

屋根にはもちろん「鬼瓦」が。

「赤鬼」、「青鬼」、そしてその真中にも、もう一匹(人)の鬼、いや「老神(仁)」の姿が。

「神楽殿」。

境内には多くの石碑が。

手前に白き「神明造り」の「社」??が。その後ろに「古札納所」が。

実は「古札」用の焼却炉。

「千木」部分が煙突になっているのであった。

この神社の特注品なのであろうか?

「毘沙門塔」碑であろうか。

「伊勢神宮参拝記念」碑。

手前には小さな社、あるいは摂末社であろうか。

そして次に訪ねたのが「稲荷塚古墳」。

埼玉県比企郡嵐山町菅谷。

「庚申」碑。

「現状で径20メートル・高さ3メートルの円墳である。墳丘の南側が崩され、横穴式石室が

開口している。この石室は緑泥片岩の割石を小口積みに積み上げた、胴張りのある

両袖型横穴式石室で、江戸天明年間(1781年 - 1789年)の時点ですでに開口していた。

また昭和初期には人が住んでいたようである。 1961年(昭和36年)10月1日付けで

町指定史跡に指定され保存されている。 1989年(平成元年)、史跡整備の一環として、

半ば埋没していた玄室前面を発掘したところ、玄室より胴張りの緩やかな前室が発見され、

破損部分の修理が行われた。また1990年(平成2年)の発掘調査では周溝と葺石葺き石が

確認されている。埴輪などの遺物は確認されていない。」とネットより。

「嵐山町指定史跡 稲荷塚古墳

かってこの古墳の上に稲荷社があったので稲荷塚と呼ばれています。周辺には多数の古墳群が

存在しましたが、今ではこの古墳を残すのみとなっています。

現存する墳丘の規模は、東西ニ〇m、南北一六m。現況では円墳と予想されますが、全体に

地形が南へ傾斜しており、稲荷社があったことなどから、墳丘は原形が大きく損なわれている

ものと思われます。また、墳丘の裾を調査したところ、人の拳大の礫が多数検出されたので、

本来は墳丘全体を葺石が覆っていたと考えられます。

地形が南へ傾斜しており、稲荷社があったことなどから、墳丘は原形が大きく損なわれている

ものと思われます。また、墳丘の裾を調査したところ、人の拳大の礫が多数検出されたので、

本来は墳丘全体を葺石が覆っていたと考えられます。

古くから開口していた石室は、平成元年に発掘調査を実施し、石室内の土砂の除去と羨道部の

形状確認を行いました。その後、関係者が協議して史跡の保存と活用のために復元整備工事を

実施したのが現在の石室の姿です。

形状確認を行いました。その後、関係者が協議して史跡の保存と活用のために復元整備工事を

実施したのが現在の石室の姿です。

主体部の横穴式石室は、本来は羨道部、前室、玄室によって構成されていたものと考えられ

ますが、羨道部はすでに破壊され現存していません。

ますが、羨道部はすでに破壊され現存していません。

石室は、三味線の胴に例えられる胴張りをもっ平面プランを呈し、結晶片岩の扁平な割り石の

小口積みで構成する側壁、同じく片岩の大きな一枚岩で構成する奥壁、天井部に特徴があります。

このような石室は、都幾川左岸の菅谷台地に狭い分布をす地域的な特色です。

小口積みで構成する側壁、同じく片岩の大きな一枚岩で構成する奥壁、天井部に特徴があります。

このような石室は、都幾川左岸の菅谷台地に狭い分布をす地域的な特色です。

奥の玄室は、奥行き三m、最大幅ニ・七m、天井部まで高さはニ・五m、棺を置く面は、大きな

玉石を並べた上に扁平な自然礫を敷き詰めたものであったと考えられます。

玉石を並べた上に扁平な自然礫を敷き詰めたものであったと考えられます。

手前の前室は、奥行きニ・七m、最大幅はニ・五m。側壁は半ば崩壊していましたが、玄門部や

天井部の岩など、残されていた部材から復元することができました。高さは一・八mで

玄室よりも〇・七m低くなっています。

天井部の岩など、残されていた部材から復元することができました。高さは一・八mで

玄室よりも〇・七m低くなっています。

主体部からは古墳の埋葬に関わる一切の遺物は出土しませんでした。ただ、前室の側壁の崩壊が

特に激しかった東側の床面から中世の人骨が出土しています。石室は少なくとも中世には

盗掘され、副葬品などはすべて持ち去られてしまったのだと考えられます。」

特に激しかった東側の床面から中世の人骨が出土しています。石室は少なくとも中世には

盗掘され、副葬品などはすべて持ち去られてしまったのだと考えられます。」

開口部は南側の民家と接する場所から発掘されたと。

開口部から、以前は教育委員会に連絡すれば内部見学できたそうだが、東日本大震災の影響で

崩落の危険があるため内部見学は「基本的に」出来ないようになり、現在は扉が設けられ、

鍵が掛かけられ保護されていると。

【http://kofuntokaare.main.jp/6goufun/page698.html】より

「 石室内部 」👈リンク をネットから。

そして嵐山町の汚水マンホール蓋。

京都の嵐山《あらしやま》に風景が似ていることから「嵐山《らんざん》渓谷」と名付けられた

都幾川《ときがわ》の流れと、国蝶「オオムラサキ」と「ホタル」と「スズムシ」が描かれた

デザインのマンホール蓋。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

世田谷区 九品仏・淨真寺の紅葉を愛でに(… 2025.02.19

-

世田谷区 九品仏・淨真寺の紅葉を愛でに(… 2025.02.18

-

奥秩父・氷柱巡り(その6):尾ノ内氷柱(2/2) 2025.02.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.