PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

岡山駅構内と山陽本… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

岡山駅構内と山陽本…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海老名市歴史散歩

【海老名市歴史散歩】 目次

次に「今福薬医門公園」に向かって進むが、途中にあったのが「大島記念公園」。

「大島記念公園」 は、海源寺の開祖である大島氏の末裔の方から寄贈された土地を公園として

開園した。公園内には大島家16代当主・大島正博が嘉永元年(1848)に行った花火興行の折に

「硝煙解毒材」として植えたと伝わるイスノキの大木がある。

このイスノキは地元では「ひょんの木」と呼ばれ、虫によってつけられた葉の穴を使って

「ヒョンヒョン」と鳴らしたことからこの名がついたとの説があるのだと。

「大島記念公園」と大島家の由来が刻まれた石碑。

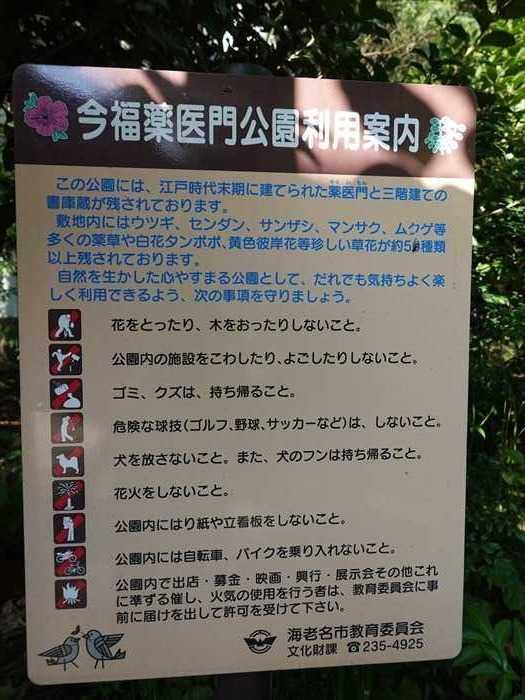

そして「今福薬医門公園」に到着。

海老名市中新田1丁目9−1495番地5。

嘉永6 (1853 )年建築の「表門」と「塀」が歴史を感じさせるのであった。

「自然と歴史のさんぽみち」。

ここが「今福薬医門公園」。

「今福薬医門公園」の「表門」を正面から。

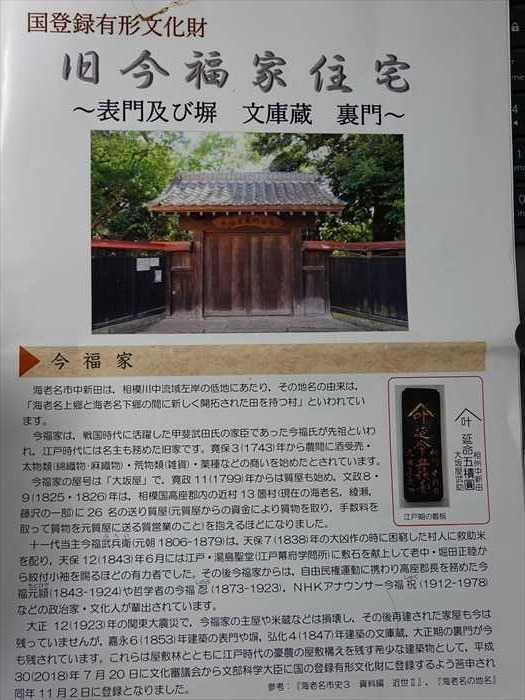

「国登録有形文化財 旧今福家住宅」のパンフレットを頂く。

今福家

「今福薬医門公園」案内図をパンフレットから。

左手に基礎部分のみ遺されている「米蔵跡」。

井戸には手動井戸ポンプが残されていた。

反対側(東側)を見る。

東側にの母屋跡方面にはフエンスがあり、公園ではないので進めなかった。

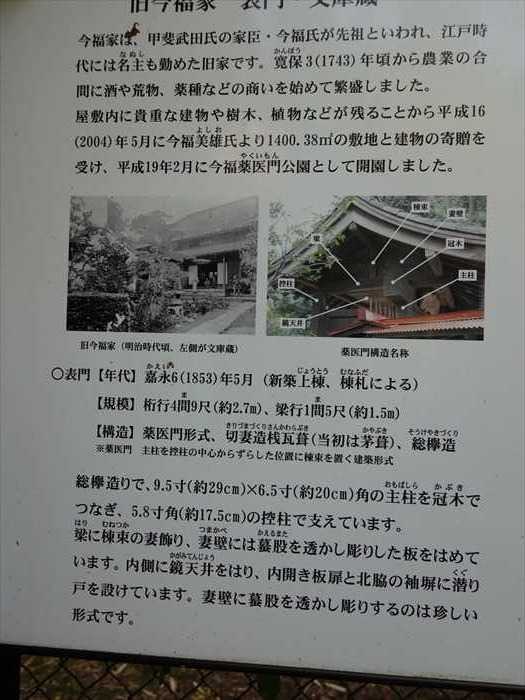

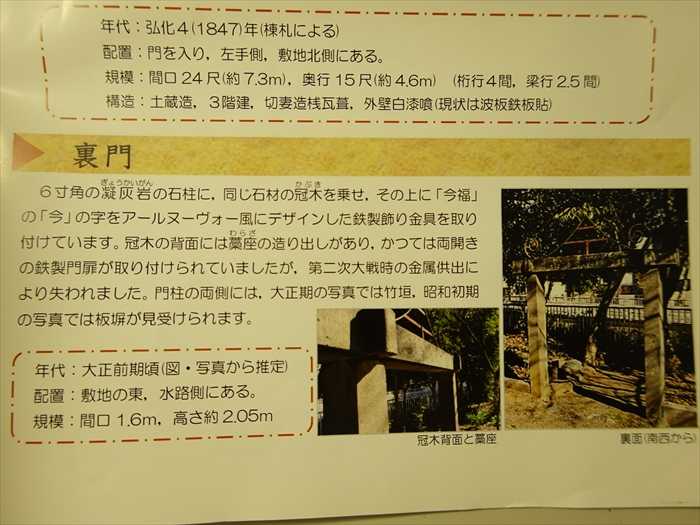

「今福家 表門 文庫蔵」案内板。

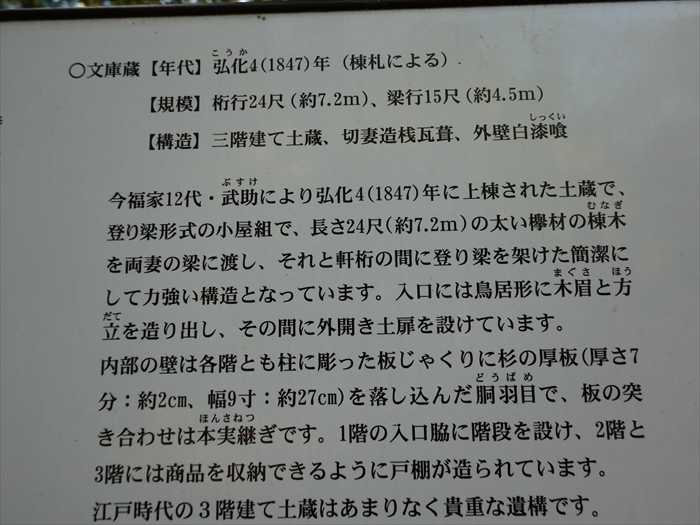

「今福家 表門 文庫蔵

【規模】 桁行24尺(約7.2m )、梁行15尺(約4.5m )

【構造】 三階建て土蔵、切妻造桟瓦葺、外壁白漆喰

今福家12代・武助により弘化4 (1847)年に上棟された土蔵で、登り梁形式の小屋組で、

長さ24尺(約7.2m )の太い欅材の棟木を両妻の梁に渡し、それと軒桁の間に登り梁を架けた

簡潔にして力強い構造となっています。入口には鳥居形に木眉と方立を造り出し、その間に

外開き土扉を設けています。

「文庫蔵」の前には「く」の字形の小さな池もあった。

「蔵跡」。

隠蓑(かくれみの)の木。

葉が3裂するのが特徴。厚く革質で光沢あり大きな葉で「隠れ蓑」がわりにしたのが

名の由来らしい。

「古記録」

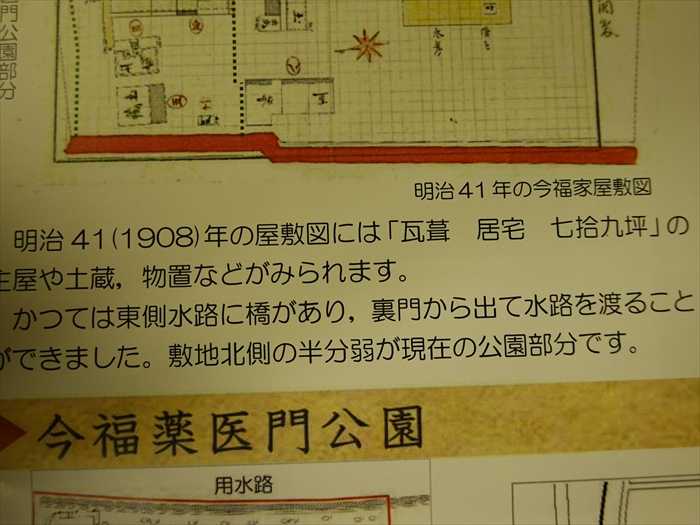

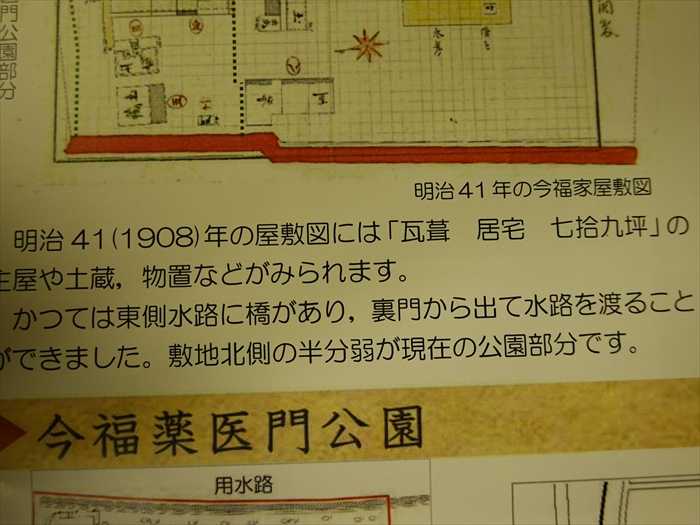

明治41年の今福家屋敷図。

「主屋と文庫蔵(明治期)」の写真。

そして「今福薬医門公園」の「表門」を出て裏側(東側)を歩く。

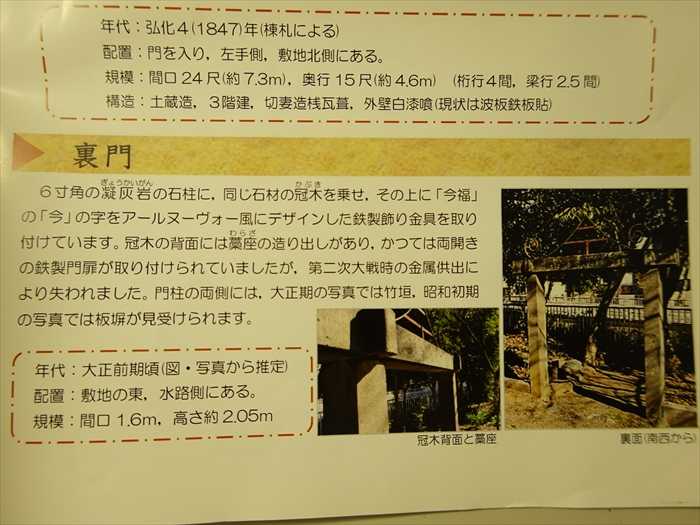

右手奥に「裏門」が見えた。

「裏門」をズームして。

「6寸角の凝灰岩の石柱に、同し石材の冠木を乗せ,その上に「今福」の「今」の字を

アールヌーヴォー風にデサインした鉄製飾り金具を取り付けています。冠木の背面には藁座の

造り出しがあり、かっては両開きの鉄製門扉が取り付けられていましたが、第二次大戦時の金属

供出により失われました。門柱の両側には、大正期の写真では竹垣、昭和初期

そして稲刈りの終わった田園風景を楽しみながら南下する。

「海老名市立中新田小学校」の角を左折して進み「中新田小学校東側」交差点に。

突き当りの先には「いこいの広場 三日月地」。

キバナコスモスが満開。

そして「大谷水門」交差点を右折。

「高座郡海老名町耕地事業竣功記念碑」。

「東西2㎞乃至(ないし) 0.7 ㎞、南北約5㎞に及(およ)び櫛状(くしじょう)をなす広大な

海老名耕地は、 1300 年前大化の改新の際、条里制(じょうりせい)を施した湿田(しつでん)

であったが、昭和 15 年 3 月相模川左岸用排水改良事業の完成により、古来の旱水害(かんすいがい)

を全く防止し得るに至ったので、町民は更に暗渠排水(あんきょはいすい)区画整理等を施行して

耕地の乾田化(かんでんか)を計った。時、偶々(たまたま)相模川河川統制事業の進捗

(しんちょく)に伴い、相模湖底に沈む勝瀬(かつせ)部落の移転とも関連し、同 16 年 1 月

海老名町耕地整理組合を設立し、県営を以て本工事を進める事となった。然るに忽ち(たちまち)

こう古の大戦(太平洋戦争)に際会し、資材の欠乏と労力の不足に依る作業の困難は筆舌

(ひつぜつ)につくし難いものがあったが、県営事業所長 船戸廣次(ふなとこうじ)氏、

組合長 望月珪治(けいじ)氏初め関係者の不屈の努力は、よくこの困苦を克服し同 20 年 3 月

52 萬(まん) 2 千円の経費を以てその工を竣わった。次いで直ちに組合営を以て各田区の整地及び

254 ヵ所の架橋並びに井堰(いせき)掛桶(かけおけ)伏越等の工事に移り、戦後の苦難に

堪えつつ、 7 年の日子(日数)と急激な物価騰貴(とうき)によって増大した工費 1075 萬(まん)

余円を要して、同 27 年之を終わり換地登記等の事務も今年 8 月を以て完了したのである。

斯く(かく)て 487 町 2 段歩に亙(わた)る海老名耕地は、舊態(きゅうたい)を改めて

一大沃田(よくでん)となり、生産の増大は永く郷土の民生を豊かにし、国家の発展に寄与する

事となった。茲に(ここ)に沿革の概要を誌して本事業完成の記念とする。」

「蔽畔稔泰」の文字が。

貫抜川と貫抜川水門

「相模川左岸・右岸幹線用水路」案内板。

「この水路は、相模原市磯部から茅ヶ崎市室田までの20Kmに及ぶ農業用水路で、昭和の初期に

先人達が築き上げた歴史のある水路です。

この水は、田植えの時期の4月から9月まで相模川の磯部頭首工から取水して、田んぼを潤すため

水を送っています。

また、かんがい用水としての目的以外にも、地下水への涵養や地域用水として、私たちの生活環境を

守ってくれる重要な働きをしています。」

相模川へ流れ込む水路用の水門。

茅ヶ崎市室田方面への水路の水門。

茅ヶ崎市室田方面への水路に沿って南下する。

海老名洋蘭園の角を左に曲がり進むと海老名プライムタワー・107.8m高が左手に見えた。

そして県道407号線の「坂下」バス停前を通過。

大きく右側に曲がると「坂」があった。

「沖の坂」

大昔、海老名耕地が入海であった頃、遠くの沖の方まで見える坂であったからだと

いわれています。

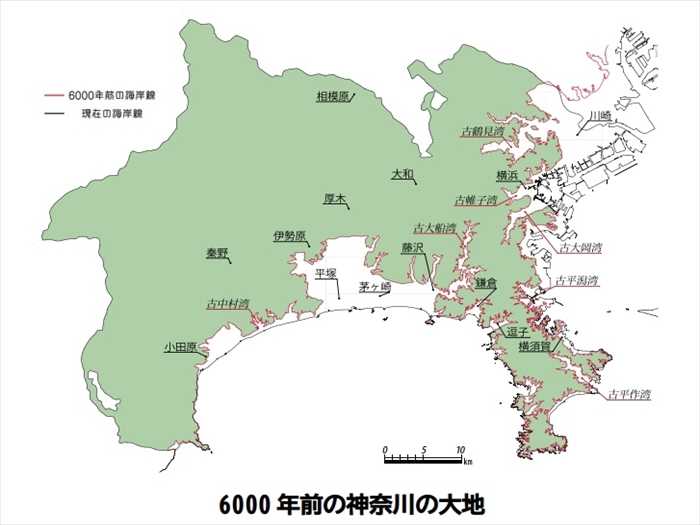

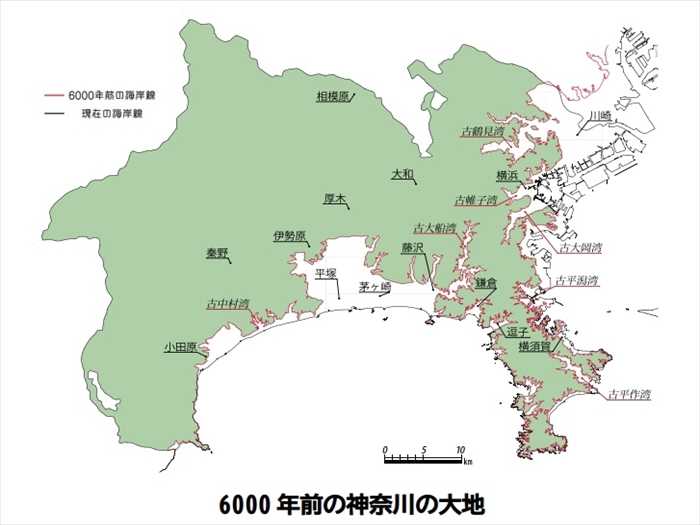

6000年前( 縄文時代前期) の神奈川の大地。

平塚、茅ヶ崎は海の下であり、海は寒川、海老名まで入り込んでいたのだ。

【https://nh.kanagawa-museum.jp/kikaku/ondanka/pdffile/wt_v101.pdf】より

そして「沖の坂」を上り海老名市大谷南4丁目5−8の住宅街を進む。

更に東に進むと右手に緑の鳥居の神社が現れた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

次に「今福薬医門公園」に向かって進むが、途中にあったのが「大島記念公園」。

「大島記念公園」 は、海源寺の開祖である大島氏の末裔の方から寄贈された土地を公園として

開園した。公園内には大島家16代当主・大島正博が嘉永元年(1848)に行った花火興行の折に

「硝煙解毒材」として植えたと伝わるイスノキの大木がある。

このイスノキは地元では「ひょんの木」と呼ばれ、虫によってつけられた葉の穴を使って

「ヒョンヒョン」と鳴らしたことからこの名がついたとの説があるのだと。

「大島記念公園」と大島家の由来が刻まれた石碑。

そして「今福薬医門公園」に到着。

海老名市中新田1丁目9−1495番地5。

嘉永6 (1853 )年建築の「表門」と「塀」が歴史を感じさせるのであった。

「自然と歴史のさんぽみち」。

ここが「今福薬医門公園」。

「今福薬医門公園」の「表門」を正面から。

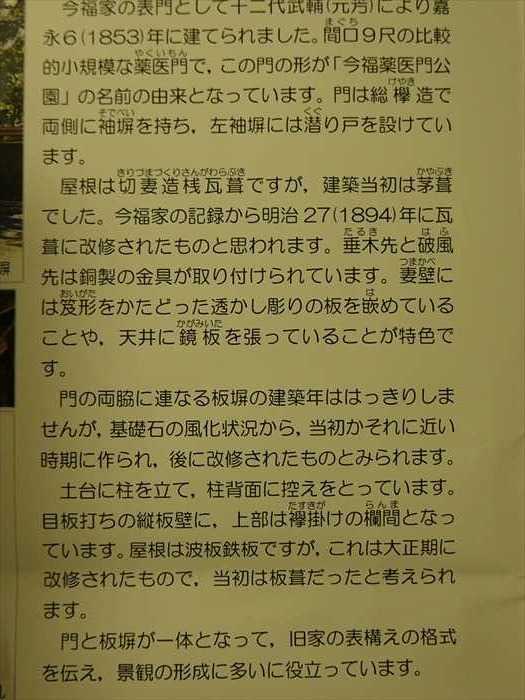

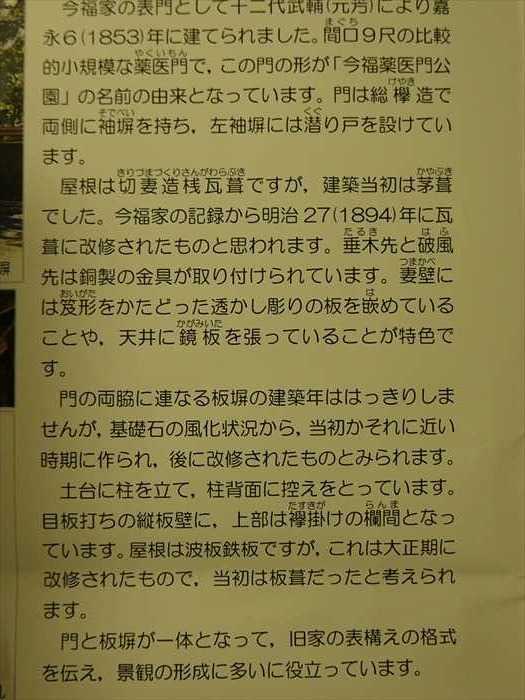

今福の表門として十ニ代武軸(元芳)により嘉永6 (1853 )年に建てられました。間ロ9尺の比較

的小規模な薬医門で、この門の形が「今福薬医門公園」の名前の由来となっています。

門は総欅造で両側に袖塀を持ち、左袖塀には潜り戸を設けています。

門は総欅造で両側に袖塀を持ち、左袖塀には潜り戸を設けています。

屋根は切妻造桟瓦葺ですが、建築当初は茅葺きでした。今福家の記録から明治27 (1894 )年に

瓦葺に改修されたものと思われます。垂木先と破風先は銅製の金具が取り付けられています。

妻壁には笈形(おいがた)をかたどった透かし彫りの板を嵌(は)めていることや、天井に鏡板を

張っていることが特色です。

瓦葺に改修されたものと思われます。垂木先と破風先は銅製の金具が取り付けられています。

妻壁には笈形(おいがた)をかたどった透かし彫りの板を嵌(は)めていることや、天井に鏡板を

張っていることが特色です。

門の両脇に連なる板塀の建築年ははっきりしませんが、基礎石の風化状況から、当初かそれに近い

時期に作られ、後に改修されたものとみられます。

土台に柱を立て、柱背面に控えをとっています。目板打ちの縦板壁に、上部は襷掛けの欄間と

なっています。屋根は波板鉄板ですが、これは大正期に改修されたもので、当初は板葺だったと

考えられます。

なっています。屋根は波板鉄板ですが、これは大正期に改修されたもので、当初は板葺だったと

考えられます。

門と板塀が一体となって、旧家の表構えの格式を伝え、景観の形成に多いに役立っています。

「国登録有形文化財 旧今福家住宅」のパンフレットを頂く。

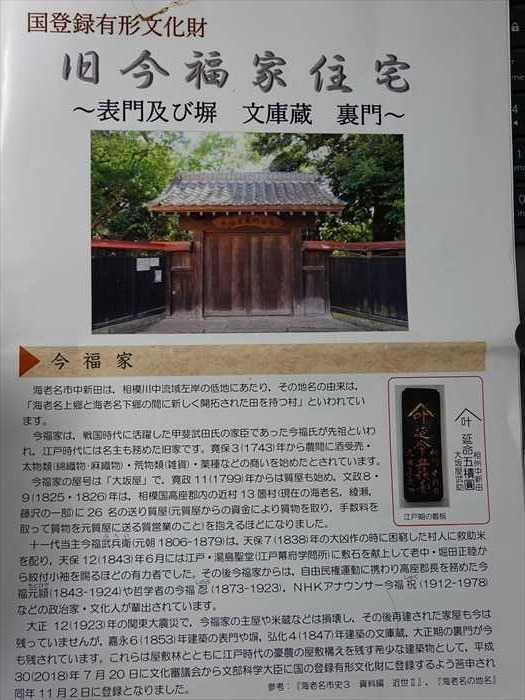

今福家

海老名市中新田は、相模川中流域左岸の低地にあたり、その地名の由来は、「海老名上郷と

海老名下郷の間に新しく開拓された田を持つ村」といわれています。

海老名下郷の間に新しく開拓された田を持つ村」といわれています。

今福家は、戦国時代に活躍した甲斐武田氏の家臣てあった今福氏が先祖といわれ、江戸時代には

名主も務めた旧家です。寛保3 (1743 )年から農間に酒受売・太物類(綿織物・麻織物)・

荒物類(雑貨)・薬種などの商いを始めたとされています。

名主も務めた旧家です。寛保3 (1743 )年から農間に酒受売・太物類(綿織物・麻織物)・

荒物類(雑貨)・薬種などの商いを始めたとされています。

今福家の屋号は「大坂屋」で、寛政11(1799 )年からは質屋も始め、文政8・9 (1825・1826 )

年は、相模国高座郡内の近村13箇村(現在の海老名、綾瀬、藤沢の一部)に26名の送り質屋

(元質屋からの資金により質物を取り、手数料を取って質物を元質屋に送る質営業のこと)を

抱えるほどになりました。

年は、相模国高座郡内の近村13箇村(現在の海老名、綾瀬、藤沢の一部)に26名の送り質屋

(元質屋からの資金により質物を取り、手数料を取って質物を元質屋に送る質営業のこと)を

抱えるほどになりました。

十一代当主今福武兵衛(元朝1806ー1879は、天保7 (1838 )年の大凶作の時に困窮した村人に

救助米を配り、天保12 (1843)年6月には江戸・湯島聖堂(江戸幕府学問所)に敷石を献上して

老中・堀田正睦から紋付小袖を賜るほどの有力者でした。その後今福家からは、自由民権運動に

携わり高座郡長を務めた今福元頴( もとひで 1843-1924)や晢学者の今福忍(1873ー1923 ) 、

NHKアナウンサー今福祝(しゅく 1912ー1978 )などの政治家・文化人が輩出されています。

大正12 (1923 )年の関東大震災て、今福家の主屋や米蔵などは損壊し、その後再建された家屋も

今は残っていませんが、嘉永6 (1853 )年建築の表門や塀、弘化4 (1847 )年建築の文庫蔵、

大正期の裏門が今も残されています。これらは屋敷林とともに江戸時代の豪農の屋敷構えを残す

希少な建築物として、平成30 (2018 )年7月20日に文化審議会から文部科学大臣に国の登録有形

文化財に登録するよう答申され、同年11月2日に登録となりました。

救助米を配り、天保12 (1843)年6月には江戸・湯島聖堂(江戸幕府学問所)に敷石を献上して

老中・堀田正睦から紋付小袖を賜るほどの有力者でした。その後今福家からは、自由民権運動に

携わり高座郡長を務めた今福元頴( もとひで 1843-1924)や晢学者の今福忍(1873ー1923 ) 、

NHKアナウンサー今福祝(しゅく 1912ー1978 )などの政治家・文化人が輩出されています。

大正12 (1923 )年の関東大震災て、今福家の主屋や米蔵などは損壊し、その後再建された家屋も

今は残っていませんが、嘉永6 (1853 )年建築の表門や塀、弘化4 (1847 )年建築の文庫蔵、

大正期の裏門が今も残されています。これらは屋敷林とともに江戸時代の豪農の屋敷構えを残す

希少な建築物として、平成30 (2018 )年7月20日に文化審議会から文部科学大臣に国の登録有形

文化財に登録するよう答申され、同年11月2日に登録となりました。

参考:『海老名市史3 資料編 近世Ⅱ』、『海老名の地名』。

「今福薬医門公園」案内図をパンフレットから。

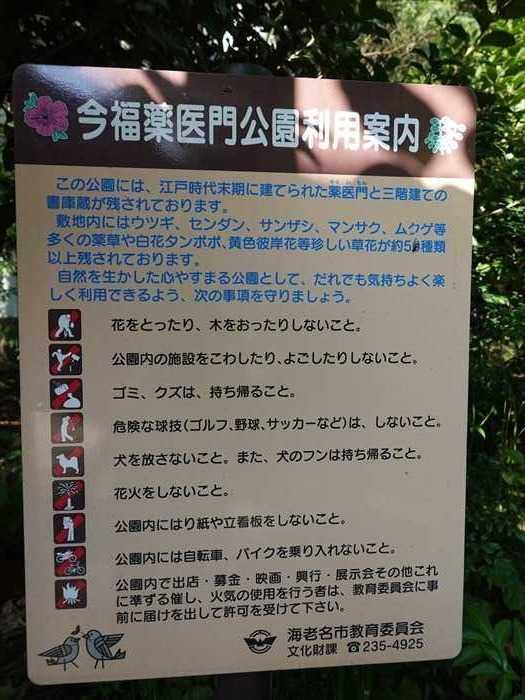

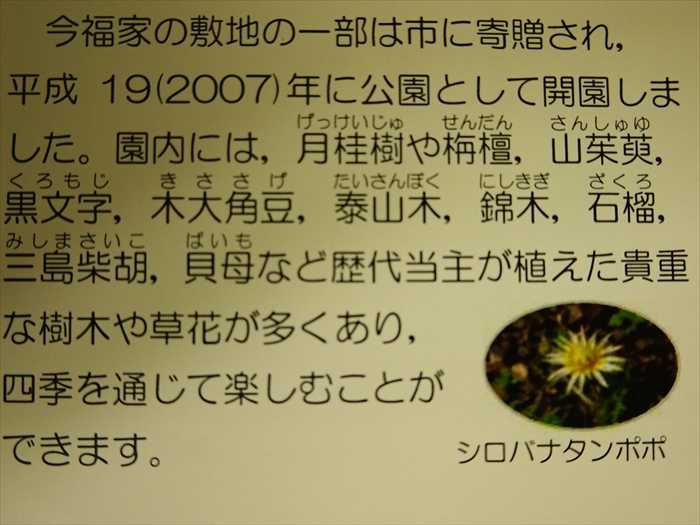

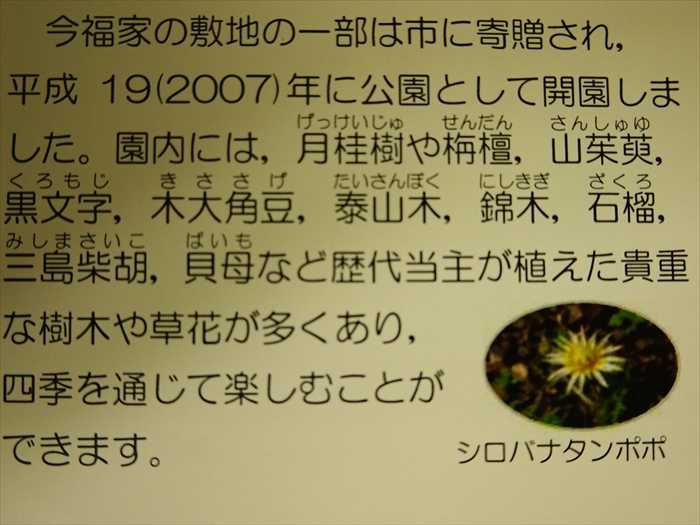

今福家の敷地の一部は市に寄贈され平成1 9 (2007 )年に公園として開園しました。

園内には、月桂樹や栴檀(せんだん)山茱萸(さんしゅゆ)、黒文字、木大角豆(きささげ)、

泰山木(たいさんぼく)、錦木(にしきぎ)、石榴(ざくろ)、三島柴胡(みしまさいこ)、

貝母(ばいも)など歴代当主が植えに貴重な樹木や草花が多くあり,四季を通じて楽しむことが

できます。

園内には、月桂樹や栴檀(せんだん)山茱萸(さんしゅゆ)、黒文字、木大角豆(きささげ)、

泰山木(たいさんぼく)、錦木(にしきぎ)、石榴(ざくろ)、三島柴胡(みしまさいこ)、

貝母(ばいも)など歴代当主が植えに貴重な樹木や草花が多くあり,四季を通じて楽しむことが

できます。

左手に基礎部分のみ遺されている「米蔵跡」。

井戸には手動井戸ポンプが残されていた。

反対側(東側)を見る。

東側にの母屋跡方面にはフエンスがあり、公園ではないので進めなかった。

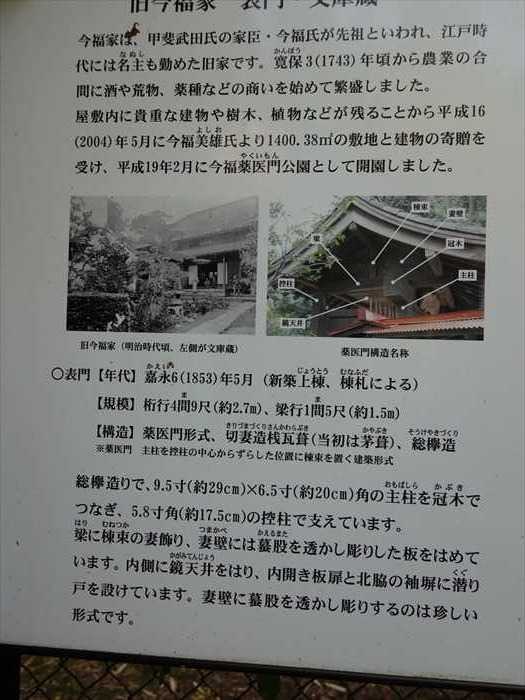

「今福家 表門 文庫蔵」案内板。

「今福家 表門 文庫蔵

今福家は、甲斐武田氏の家臣・今福氏が先祖といわれ、江戸時代には名主も勤めた旧家です。

寛保3 (1743 )年頃から農業の合間に酒や荒物、薬種などの商いを始めて繁盛しました。

寛保3 (1743 )年頃から農業の合間に酒や荒物、薬種などの商いを始めて繁盛しました。

屋敷内に貴重な建物や樹木、植物などが残ることから平成16(2004 )年5月に今福美雄氏より

1400.38m2の敷地と建物の寄贈を受け、平成19年2月に今福薬医門公園として開園しました。」

1400.38m2の敷地と建物の寄贈を受け、平成19年2月に今福薬医門公園として開園しました。」

◯表門【年代】 嘉永6 (1853 )年5月(新築上棟、棟札による)

【規模】 桁行4間9尺(約2.7m )、梁行1間5尺(約1.5m )

【構造】 薬医門形式、切妻造桟瓦葺(当初は茅葺)、総欅造

※薬医門 主柱を控柱の中心からずらした位置に棟束を置く建築形式。

総欅造りで、9.5寸(約29cm ) x6.5寸(約20cm )角の主柱を冠木でつなぎ、5.8寸角(約17.5cm )

の控柱で支えています。

梁に棟束の妻飾り、妻壁には蟇股を透かし彫りした板をはめています。

内側に鏡天井をはり、内開き板扉と北脇の袖塀に潜り戸を設けています。妻壁に蟇股を透かし彫り

するのは珍しい形式です。」

の控柱で支えています。

梁に棟束の妻飾り、妻壁には蟇股を透かし彫りした板をはめています。

内側に鏡天井をはり、内開き板扉と北脇の袖塀に潜り戸を設けています。妻壁に蟇股を透かし彫り

するのは珍しい形式です。」

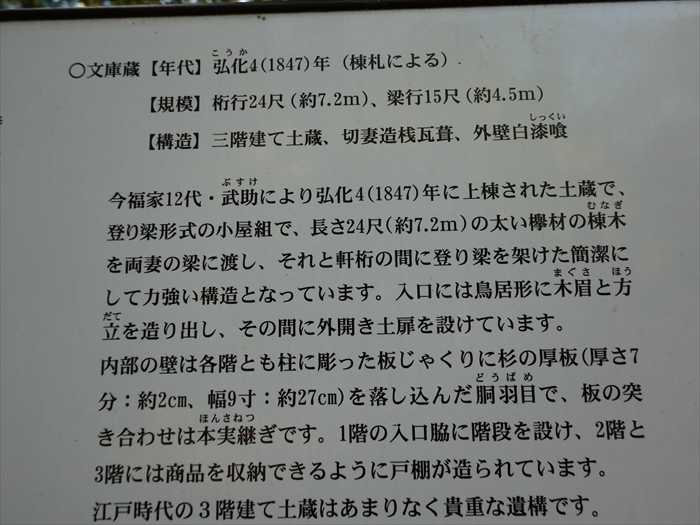

「文庫蔵」。

【規模】 桁行24尺(約7.2m )、梁行15尺(約4.5m )

【構造】 三階建て土蔵、切妻造桟瓦葺、外壁白漆喰

今福家12代・武助により弘化4 (1847)年に上棟された土蔵で、登り梁形式の小屋組で、

長さ24尺(約7.2m )の太い欅材の棟木を両妻の梁に渡し、それと軒桁の間に登り梁を架けた

簡潔にして力強い構造となっています。入口には鳥居形に木眉と方立を造り出し、その間に

外開き土扉を設けています。

内部の壁は各階とも柱に彫った板じゃくりに杉の厚板(厚さ7分:約2cm、幅9寸:約27cm )を

落し込んだ胴羽目で、板の突き合わせは本実継ぎ(ほんざねつなぎ)です。1階の入口脇に

階段を設け、2階と3階には商品を収納できるように戸棚が造られています。

落し込んだ胴羽目で、板の突き合わせは本実継ぎ(ほんざねつなぎ)です。1階の入口脇に

階段を設け、2階と3階には商品を収納できるように戸棚が造られています。

江戸時代の3階建て土蔵はあまりなく貴重な遺構です。

「文庫蔵」の前には「く」の字形の小さな池もあった。

「蔵跡」。

隠蓑(かくれみの)の木。

葉が3裂するのが特徴。厚く革質で光沢あり大きな葉で「隠れ蓑」がわりにしたのが

名の由来らしい。

「古記録」

明治41年の今福家屋敷図。

「主屋と文庫蔵(明治期)」の写真。

明治41 (1908 )年の屋敷図には「瓦葺 居宅 七拾九坪」の主屋や土蔵、物置などがみられます。

かっては東側水路に橋があり、裏門から出て水路を渡ることができました。

敷地北側の半分弱が現在の公園部分てす。

敷地北側の半分弱が現在の公園部分てす。

そして「今福薬医門公園」の「表門」を出て裏側(東側)を歩く。

右手奥に「裏門」が見えた。

「裏門」をズームして。

「6寸角の凝灰岩の石柱に、同し石材の冠木を乗せ,その上に「今福」の「今」の字を

アールヌーヴォー風にデサインした鉄製飾り金具を取り付けています。冠木の背面には藁座の

造り出しがあり、かっては両開きの鉄製門扉が取り付けられていましたが、第二次大戦時の金属

供出により失われました。門柱の両側には、大正期の写真では竹垣、昭和初期

の写真ては板塀が見受けられます。」

そして稲刈りの終わった田園風景を楽しみながら南下する。

「海老名市立中新田小学校」の角を左折して進み「中新田小学校東側」交差点に。

突き当りの先には「いこいの広場 三日月地」。

キバナコスモスが満開。

そして「大谷水門」交差点を右折。

「高座郡海老名町耕地事業竣功記念碑」。

「東西2㎞乃至(ないし) 0.7 ㎞、南北約5㎞に及(およ)び櫛状(くしじょう)をなす広大な

海老名耕地は、 1300 年前大化の改新の際、条里制(じょうりせい)を施した湿田(しつでん)

であったが、昭和 15 年 3 月相模川左岸用排水改良事業の完成により、古来の旱水害(かんすいがい)

を全く防止し得るに至ったので、町民は更に暗渠排水(あんきょはいすい)区画整理等を施行して

耕地の乾田化(かんでんか)を計った。時、偶々(たまたま)相模川河川統制事業の進捗

(しんちょく)に伴い、相模湖底に沈む勝瀬(かつせ)部落の移転とも関連し、同 16 年 1 月

海老名町耕地整理組合を設立し、県営を以て本工事を進める事となった。然るに忽ち(たちまち)

こう古の大戦(太平洋戦争)に際会し、資材の欠乏と労力の不足に依る作業の困難は筆舌

(ひつぜつ)につくし難いものがあったが、県営事業所長 船戸廣次(ふなとこうじ)氏、

組合長 望月珪治(けいじ)氏初め関係者の不屈の努力は、よくこの困苦を克服し同 20 年 3 月

52 萬(まん) 2 千円の経費を以てその工を竣わった。次いで直ちに組合営を以て各田区の整地及び

254 ヵ所の架橋並びに井堰(いせき)掛桶(かけおけ)伏越等の工事に移り、戦後の苦難に

堪えつつ、 7 年の日子(日数)と急激な物価騰貴(とうき)によって増大した工費 1075 萬(まん)

余円を要して、同 27 年之を終わり換地登記等の事務も今年 8 月を以て完了したのである。

斯く(かく)て 487 町 2 段歩に亙(わた)る海老名耕地は、舊態(きゅうたい)を改めて

一大沃田(よくでん)となり、生産の増大は永く郷土の民生を豊かにし、国家の発展に寄与する

事となった。茲に(ここ)に沿革の概要を誌して本事業完成の記念とする。」

「蔽畔稔泰」の文字が。

貫抜川と貫抜川水門

「相模川左岸・右岸幹線用水路」案内板。

「この水路は、相模原市磯部から茅ヶ崎市室田までの20Kmに及ぶ農業用水路で、昭和の初期に

先人達が築き上げた歴史のある水路です。

この水は、田植えの時期の4月から9月まで相模川の磯部頭首工から取水して、田んぼを潤すため

水を送っています。

また、かんがい用水としての目的以外にも、地下水への涵養や地域用水として、私たちの生活環境を

守ってくれる重要な働きをしています。」

相模川へ流れ込む水路用の水門。

茅ヶ崎市室田方面への水路の水門。

茅ヶ崎市室田方面への水路に沿って南下する。

海老名洋蘭園の角を左に曲がり進むと海老名プライムタワー・107.8m高が左手に見えた。

そして県道407号線の「坂下」バス停前を通過。

大きく右側に曲がると「坂」があった。

「沖の坂」

大昔、海老名耕地が入海であった頃、遠くの沖の方まで見える坂であったからだと

いわれています。

6000年前( 縄文時代前期) の神奈川の大地。

平塚、茅ヶ崎は海の下であり、海は寒川、海老名まで入り込んでいたのだ。

【https://nh.kanagawa-museum.jp/kikaku/ondanka/pdffile/wt_v101.pdf】より

そして「沖の坂」を上り海老名市大谷南4丁目5−8の住宅街を進む。

更に東に進むと右手に緑の鳥居の神社が現れた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[海老名市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その50): … 2021.12.02

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その49): … 2021.12.01

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その48): … 2021.11.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.