PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

開成町あじさいまつ…

New!

オジン0523さん

イシミカワ、コンニ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

そして 「本村のタブノキ」を後にして、 その先にあった「本村 八王子神社」を訪ねた。

神奈川県茅ヶ崎市本村4丁目13−40。

石鳥居の扁額「八王子神社」。

「手水舎」。

「手水舎」には龍が二体。

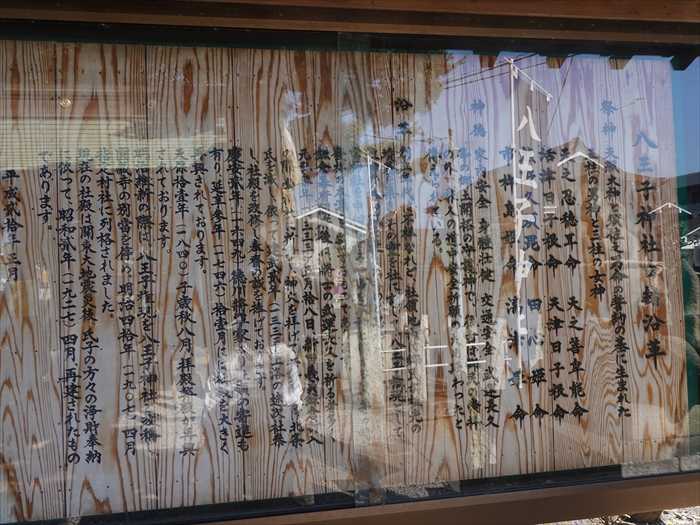

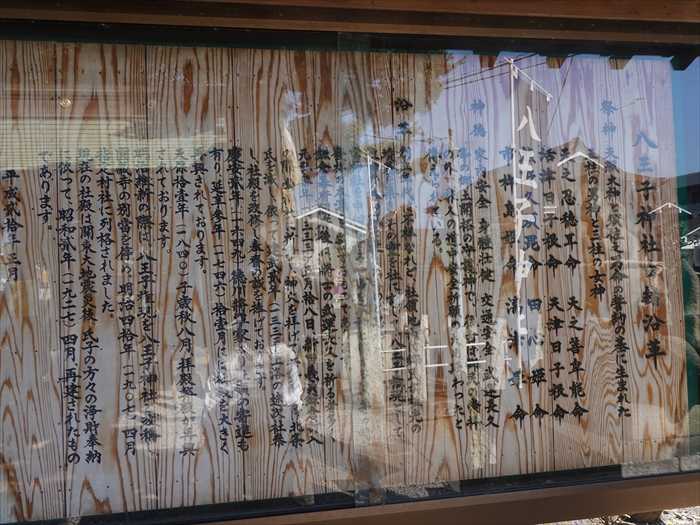

「八王子神社 御沿革

祭神 天照大神と須佐之男命の誓約の基に生まれた五柱の男神と三柱の女神

天之忍穂耳命(あめのおしほみみ) 天之菩卑能命(あめのほひのみこと)

熊野久須毘命(くまのくすびのみこと) 田心姫命(たきりびめのみこと)

市杵島比売命 ( いちきしまひめのみこと ) 湍津姫命(たきつひめのみこと)

神徳 家内安全 身體壮健 交通安全 武運長久等の郷土開拓の守護神で、往古は郷民の崇拝の

外、旅人の道中安全祈願のため賑わったと傳えられている。

沿革 創立年代は不詳なれど、社領民に郷民が祖先の墳墓を築き、その霊を社に記して八王子権現

として敬神榮祖の誠を表したものと思われます。

当神社を中心とする一帯を本村と称するは茅ヶ崎發祥の本源を立証するものであります。

鎌倉幕府開府後は、武士の武運長久を祈る者多く、元弘参年(一三三三)五月拾八日、

新田義貞鎌倉討入の際、当神社に祈請し、神火を拝げて兵勢を挙げ北条氏を滅し、依って

建武貳年(一三三五)上洛の途次社参し、社殿を改修し、奉齋の誠を捧げております。

天保拾壹年(一八四〇)子歳秋八月、拝殿幣殿が再興されております。

(一九〇七年)四月指定村社に列格されました。

現在の社殿は関東大震災後、氏子の方々の浄財奉納に依って、昭和貳年(一九ニ七)四月、

再建されたものです。」

まずは境内の右奥にあった「本村天満宮」、「護国社」を訪ねた。

こちらは「八王子神社」への東側からの入口。

「本村 天満宮」と書かれた木製の碑。

「天満宮」の対の「御神牛」(向かって右側)。

別の場所にも「 本村 天満宮 由緒

御祭神 菅原大神(菅原道真公)

御神徳 學業向上 受験合格への導きの神

創立年代不詳なれど、古老の記憶する限り、古きより當神社境内に末社として祀られていました。

近年に至り、社殿老朽化しつつある状態であり、此の度、氏子岸芳雄氏・伊藤岩治氏の赤誠な

御芳志により再建されたものです。

菅原道真公

平安時代の最も優れた學者として、詩歌に優れ、政治家として重要な地位につかれた方です。

神輿

シンヨ・ミコシと呼ばれ、文字通り神の乗る輿のことで、神の移動に用いられたものです。

御輿とも書かれます神輿の中には、神體が納められており、あくまでも來臨した神が氏子圏を

渡御するのが目的です。これに對して賽銭を投げ供えたり、手を合わせ拝む人があるのは

その為です。

※神輿、淘綾群山西村、杉橋英之助製作 明治貳拾貳年(一八八九)五月五日」

神輿再興記 (年代不詳)。

夫祭祀皇大御國大本而・本村古来之神輿殿壊・・村内同心協力・・

募財テ神輿再興セン事ヲ欲ス。神恩ニ報ヒ名ヲ子孫ニ傳ヘム事ヲ希望ス・・

※この記事から推察するに、現在の神輿は三代目となる。

禊祭から浜降祭

建久貳年(一一九一)、今から八百年も昔の話。鶴嶺八幡社の参道先で「禊祭」が祖先の手によって

厳かに行われていた。「南無八幡大菩薩」の信仰は、茅ヶ崎に多くの氏子や信者を集め、鎌倉時代、

江戸時代の昔から郷土の信仰の中心であった。

明治の時代を迎え、鶴嶺八幡社の禊祭と寒川神社神輿の御體詣りが、明治九年(一八七六)合同で

行う事とし、合同祭典の儀式が行われた。

それ以降、この祭典を浜下(はまおり)の行事であることから、浜降祭(はまおりさい)と決め、

七月拾五日とした。

昭和参拾六年(一九六一)県無形民族資料に指定。

昭和五拾貳年(一九七七)県選擇無形民族文化財に指定。

昭和五拾参年(一九七八)県無形民族文化財に指定

※平成拾八年 浜降祭実行委員会で七月第参月曜日と決める。

特殊神事

官國弊社特殊神事調、大正拾参年(一九ニ四)によれば、寒川神社を中心とした浜降祭の様な

特殊神事が、その神事を列挙してみると、①神の降臨出現を中心とする神事②斎祀を・・

③禊祭を・・④供物・舗設を・・⑤渡御に関する・・⑥卜占⑦農耕・・⑧採取・・⑨火に

⑩疫病除け・・⑪競技・・⑫藝能

※この「神事」に「複数神社の連合を中心とした神事」を加える。

神事の基礎・市史・茅ヶ崎の昔話より」

「 浜降祭 」👈リンク の光景をネットより。

今年は是非この「 浜降祭 」👈リンク に行ってみたいが、開催は??

次に隣に鎮座する「護國社」を訪ねた。

「本村護国社」と書かれた木製の碑。

神紋「澪標(みおつくし)」が描かれた護国社の提灯が両脇に。

澪標とは浅瀬に乗り上げないように水中に立てた航路をしめす木製の杭。

平安時代の『類聚国史(るいじゅうこくし)』に「浪速江始めて澪標を立つ」とある。

読みが「身を尽くす」に通じることから、恋歌などで愛情表現として用いられた。

家紋としては、主君への忠義の意味から尚武(武道・軍事などを大切なものと考える)的な

家紋である と。

「護國社

「社務所」。

「社務所」前から「八王子神社」の「拝殿」、「鐘楼」を見る。

「八王子神社」の「拝殿」。

唐破風下の懸魚には鶴に乗った翁像が。

ズームして。

その上には「 三つ巴紋 」が。

向拝には男女像や大蛇(オロチ)などの見事な彫刻が施されていた。

ズームして。

素戔嗚尊(スサノオノミコト)がヤマタノオロチを退治している場面。

作者は「昭和丁卯(ひのとう)作」・「佐藤光重」であると。

境内社の「八坂神社」を訪ねた。

御神木「公孫樹」。

「垂乳根の大銀杏」と呼ばれ、子孫繁栄の願の神木として崇拝されています と。

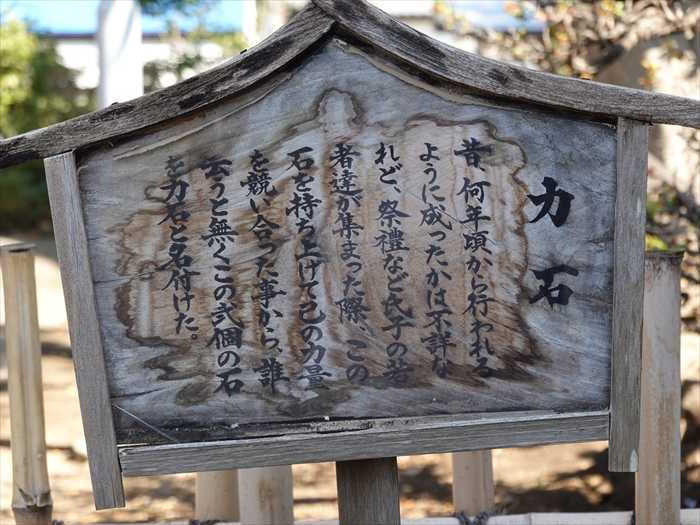

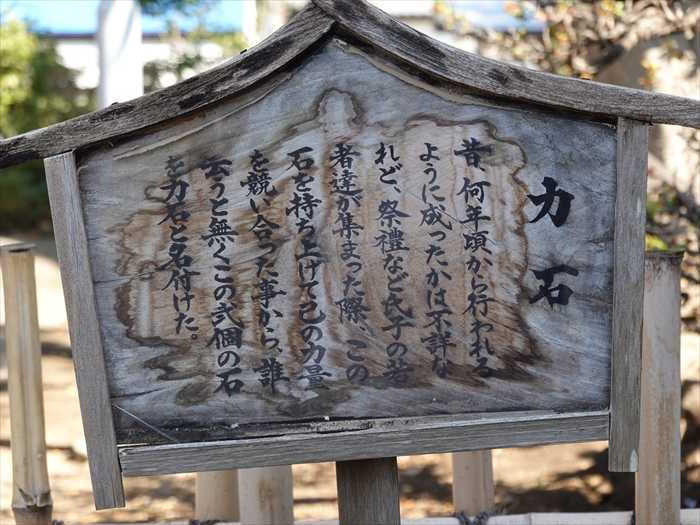

「力石」が弐個。

「力石

昔、何年頃から行われるように成ったかは不詳なれど、祭禮など氏子の若者達が集まった際、

この石を持ち上げて己の力量を競い合った事から、誰云うと無くこの弐個の石を力石と

名付けた。」

「本殿」を見る。

「神輿庫」。

「八坂神社」の鳥居を見上げる。

扁額「八坂神社」。

「八坂神社」の「社殿」。

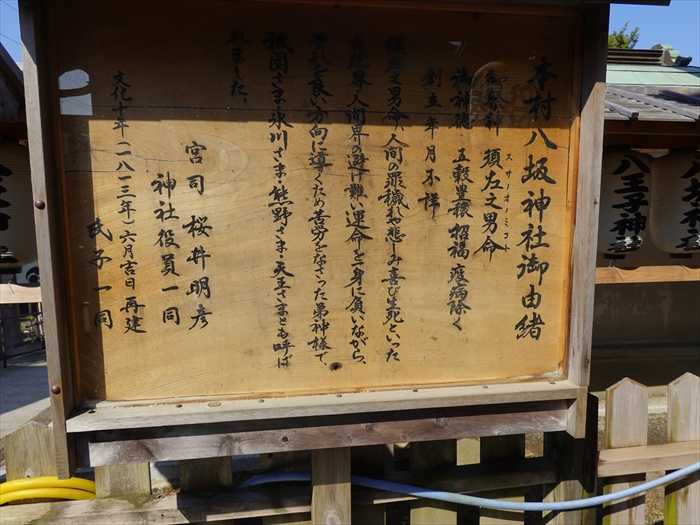

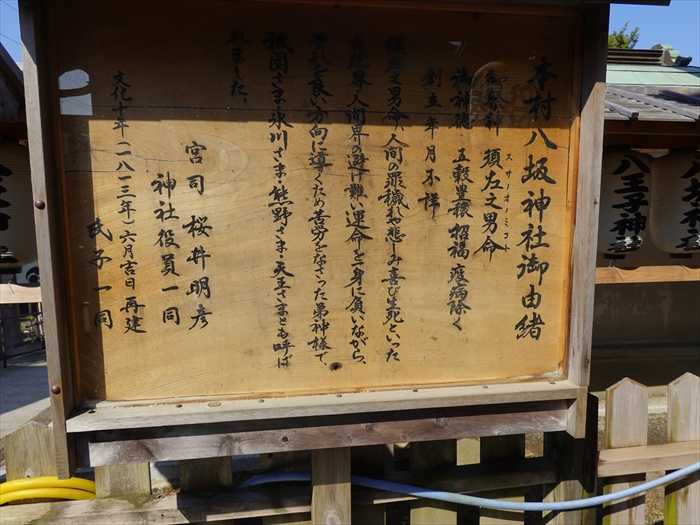

「本村 八坂神社御由緒

御祭神 須佐之男命(すさのおのみこと)

御神徳 五穀豊穣 招福 疫病除く

創立年月不詳

須佐之男命 人間の罪穢れや悲しみ喜び生死といった自然界人間界の避け難い運命を一身に

負いながらそれを良い方向に導く為苦労をなさった弟神様で祇園さま・氷川さま・熊野さま

とも呼ばれました。」

先代の「本堂」の瓦であろうか。

扁額「八坂神社」。

見事な龍の彫刻(右側)。

見事な龍の彫刻(左側)。

「八坂神社」の「社殿」の横の石碑群。

様々な形状の石碑が並んでいた。

そして「鐘楼」。

場所を変えて「鐘楼」を見る。

「鎮守 八王子神社 鋳師 京都 岩澤徹誠

黨八王子神社には、元禄拾五年(一七〇ニ) 壬午八月、伊藤奥左ェ門外七拾一名奉献の名鐘が

在し、その名音は日々の生活に活気を與え勇気を鼓舞し、朝夕氏子に親しまれしも、大東亜戦争中

供出の犠牲となり、貴き姿を消す。爾来、名鐘の音を慕う聲絶えず、遂に神社役員及び志を同じく

する氏子等相謀り、浄財の奉賽を得て之を再興す。

鐘音永久に氏子の幸福と平和を護るものなり」

隣には「正一位 稲荷大明神」が。

「正一位 稲荷大明神」碑。

「社殿」。

ここにも多くの石碑が鎮座していた。

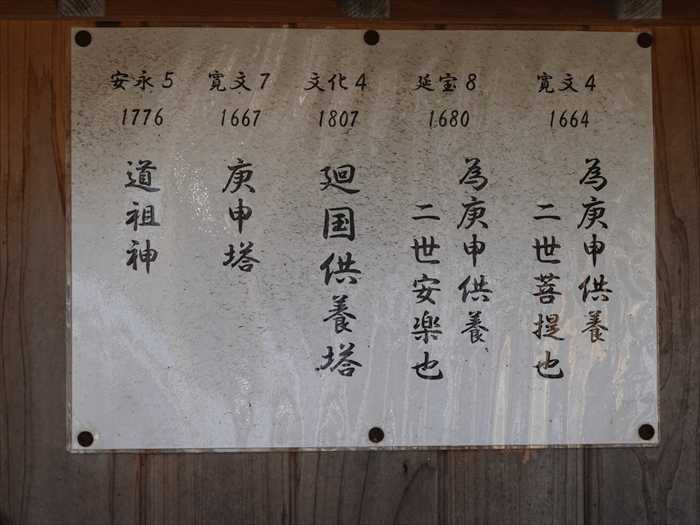

石碑群案内書。

「為庚申供養 二世菩提也 寛文4(1664)」。

「為庚申供養 二世安楽也 延宝8(1680)」。

「廻国供養塔 文化4(1807)」。

「庚申塔 寛文7(1667)」。

「道祖神 安永5(1776)」。

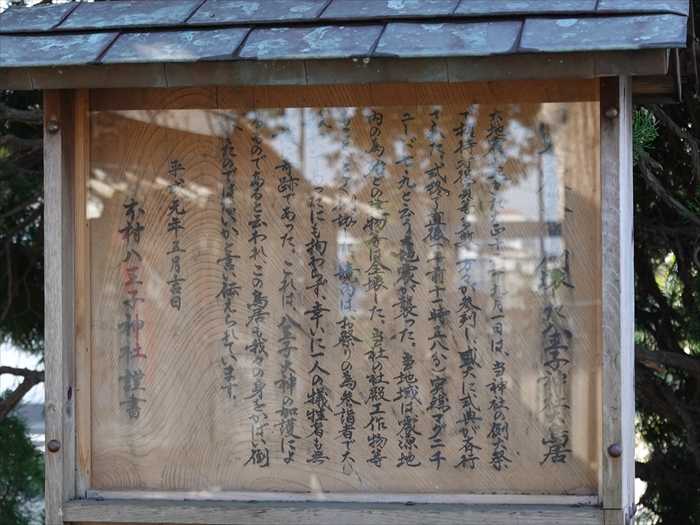

「関東大震災により倒壊した「八王子神社大鳥居」が境内の地面に保管されていた。

「関東大震災により倒壊した八王子神社大鳥居

大地震が起きた大正十二年九月一日は、当神社の例大祭で招待者役員等多数の方々が参列し盛大に

式典が斎行された。式終了直後(午前十一時五八分)突然マグニチュード七・九と云う大地震が

襲った。当地域は震源地内の為、殆どの建物等は全壊した。当社の社殿工作物等もことごとく

倒壊した。境内はお祭りの為参拝者で大賑わいであったにも拘らず、幸いに一人の犠牲者も無く

誠に奇跡であった。これは、八王子大神の加護によるものであると云われ、この鳥居も我々の身を

かばい倒壊したのではないかと言い伝えられています。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

そして 「本村のタブノキ」を後にして、 その先にあった「本村 八王子神社」を訪ねた。

神奈川県茅ヶ崎市本村4丁目13−40。

石鳥居の扁額「八王子神社」。

「手水舎」。

「手水舎」には龍が二体。

「八王子神社 御沿革

祭神 天照大神と須佐之男命の誓約の基に生まれた五柱の男神と三柱の女神

天之忍穂耳命(あめのおしほみみ) 天之菩卑能命(あめのほひのみこと)

熊野久須毘命(くまのくすびのみこと) 田心姫命(たきりびめのみこと)

市杵島比売命 ( いちきしまひめのみこと ) 湍津姫命(たきつひめのみこと)

神徳 家内安全 身體壮健 交通安全 武運長久等の郷土開拓の守護神で、往古は郷民の崇拝の

外、旅人の道中安全祈願のため賑わったと傳えられている。

沿革 創立年代は不詳なれど、社領民に郷民が祖先の墳墓を築き、その霊を社に記して八王子権現

として敬神榮祖の誠を表したものと思われます。

当神社を中心とする一帯を本村と称するは茅ヶ崎發祥の本源を立証するものであります。

鎌倉幕府開府後は、武士の武運長久を祈る者多く、元弘参年(一三三三)五月拾八日、

新田義貞鎌倉討入の際、当神社に祈請し、神火を拝げて兵勢を挙げ北条氏を滅し、依って

建武貳年(一三三五)上洛の途次社参し、社殿を改修し、奉齋の誠を捧げております。

天保拾壹年(一八四〇)子歳秋八月、拝殿幣殿が再興されております。

(一九〇七年)四月指定村社に列格されました。

現在の社殿は関東大震災後、氏子の方々の浄財奉納に依って、昭和貳年(一九ニ七)四月、

再建されたものです。」

まずは境内の右奥にあった「本村天満宮」、「護国社」を訪ねた。

こちらは「八王子神社」への東側からの入口。

「本村 天満宮」と書かれた木製の碑。

「天満宮」の対の「御神牛」(向かって右側)。

無実の罪で太宰府に左遷されることになった道真。太宰府に向かう途中、刺客(笠原宿禰など)に

襲われた。このままでは命が危ない!…と、その瞬間、どこからか一匹の牛が飛び出してきて

道真を救ったのだ。

実はこの牛は道真が京都で可愛がっていた牛。左遷決定後、どこかに逃げてしまっていたのだが、

大ピンチに再び登場したんだとか。道真は涙を流して喜び、太宰府に連れて行ったと。

道真が亡くなったのは、延喜3年(903)2月25日。丑の日!!

そして道真の遺骸は牛車によって運ばれるのだが、牛はある場所で突然足を止め、その場に

座り込んでしまった。

さまざまな手を打ったが、牛はまったく動かず。さては道真公はココでゆっくりと休まれたいのだ

と弟子は考え、そこを墓地に定めたのだと。その場所は「安楽寺」。

今は名前を変えて「太宰府天満宮」となっているのだ と。

お顔に近づいて。

「天満宮」の対の「御神牛」(向かって左側)。

お顔に近づいて。

神紋「丸に梅鉢」が描かれた天満宮の提灯が両脇に。

「本村天満宮由緒

御祭神 菅原道真公

菅原道真は(八四五~九〇三)平安初期の公卿、文人。

襲われた。このままでは命が危ない!…と、その瞬間、どこからか一匹の牛が飛び出してきて

道真を救ったのだ。

実はこの牛は道真が京都で可愛がっていた牛。左遷決定後、どこかに逃げてしまっていたのだが、

大ピンチに再び登場したんだとか。道真は涙を流して喜び、太宰府に連れて行ったと。

道真が亡くなったのは、延喜3年(903)2月25日。丑の日!!

そして道真の遺骸は牛車によって運ばれるのだが、牛はある場所で突然足を止め、その場に

座り込んでしまった。

さまざまな手を打ったが、牛はまったく動かず。さては道真公はココでゆっくりと休まれたいのだ

と弟子は考え、そこを墓地に定めたのだと。その場所は「安楽寺」。

今は名前を変えて「太宰府天満宮」となっているのだ と。

お顔に近づいて。

「天満宮」の対の「御神牛」(向かって左側)。

お顔に近づいて。

神紋「丸に梅鉢」が描かれた天満宮の提灯が両脇に。

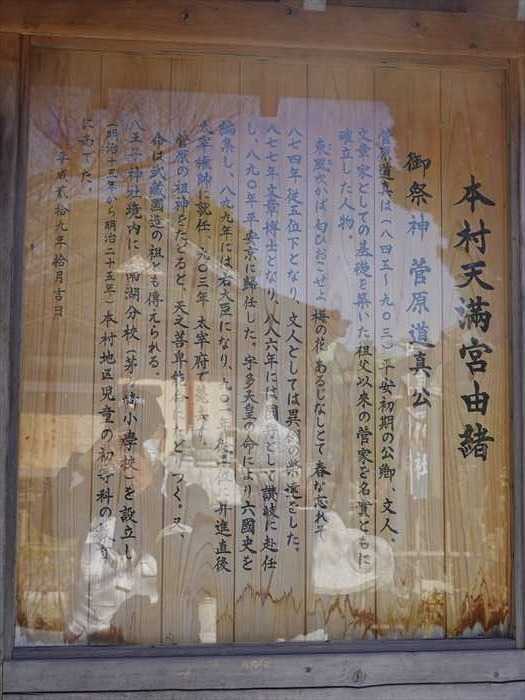

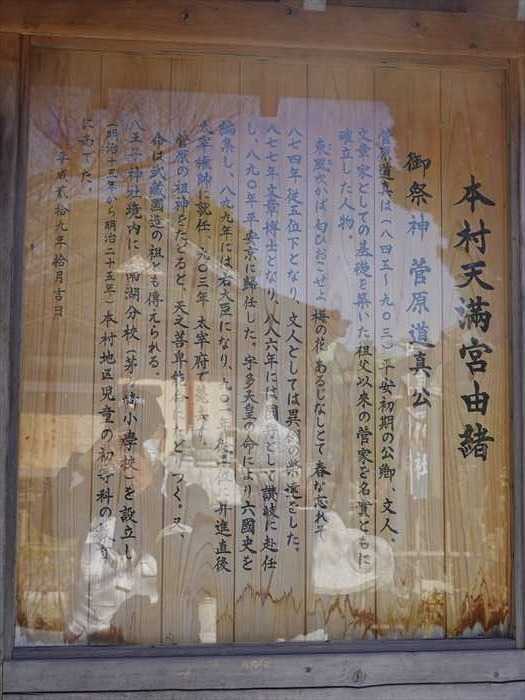

「本村天満宮由緒

御祭神 菅原道真公

菅原道真は(八四五~九〇三)平安初期の公卿、文人。

文章家としての基礎を築いた祖父以来の菅家を名實ともに建立した人物。

東風吹かば 匂ひいおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ

東風吹かば 匂ひいおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ

八七四年 従五位下となり、文人としては異例の榮達をした。

八七七年文章博士となり、八八六年には国守として讃岐に赴任し、八九〇年平安京に歸任した。

宇多天皇の命により六國史を編集し、八九九年には右大臣になり、九〇一年従二位に昇進直後

太宰権帥に就任、九〇三年太宰府で薨去す。

宇多天皇の命により六國史を編集し、八九九年には右大臣になり、九〇一年従二位に昇進直後

太宰権帥に就任、九〇三年太宰府で薨去す。

菅原の祖神をたどると、天之菩卑能命にたどりつく。又、命は武蔵國造り祖とも傳えられる。

八王子神社境内に、南湖分校(茅ヶ崎小學校)を設立し(明治十三年から明治ニ十五年)本村地区

児童の初等科の教育にあてた。」

児童の初等科の教育にあてた。」

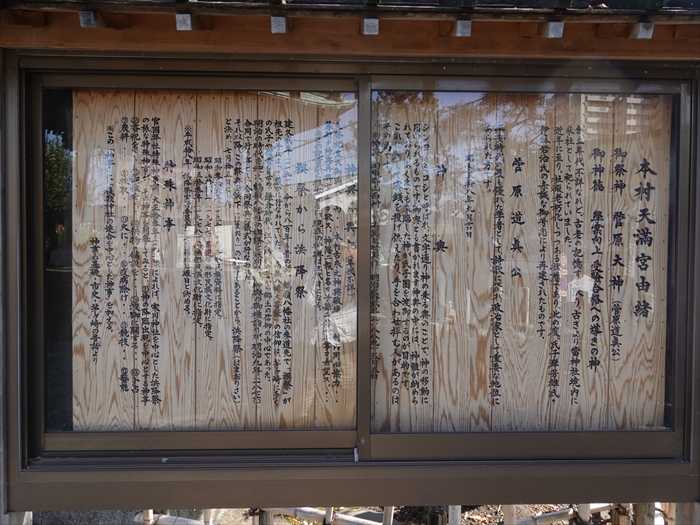

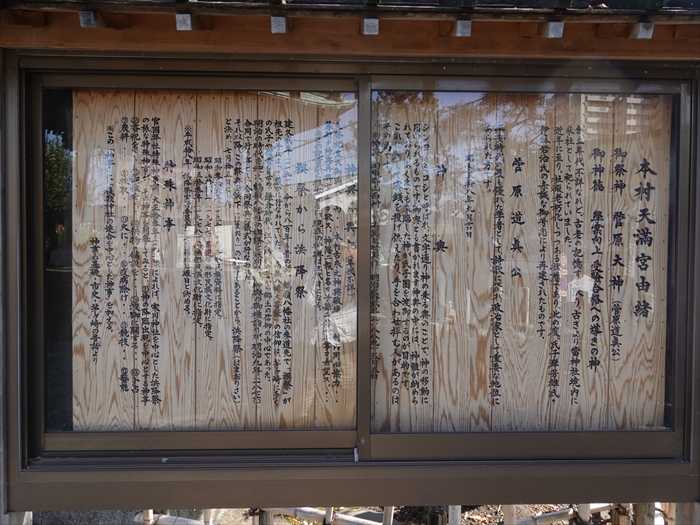

別の場所にも「 本村 天満宮 由緒

御祭神 菅原大神(菅原道真公)

御神徳 學業向上 受験合格への導きの神

創立年代不詳なれど、古老の記憶する限り、古きより當神社境内に末社として祀られていました。

近年に至り、社殿老朽化しつつある状態であり、此の度、氏子岸芳雄氏・伊藤岩治氏の赤誠な

御芳志により再建されたものです。

菅原道真公

平安時代の最も優れた學者として、詩歌に優れ、政治家として重要な地位につかれた方です。

神輿

シンヨ・ミコシと呼ばれ、文字通り神の乗る輿のことで、神の移動に用いられたものです。

御輿とも書かれます神輿の中には、神體が納められており、あくまでも來臨した神が氏子圏を

渡御するのが目的です。これに對して賽銭を投げ供えたり、手を合わせ拝む人があるのは

その為です。

※神輿、淘綾群山西村、杉橋英之助製作 明治貳拾貳年(一八八九)五月五日」

神輿再興記 (年代不詳)。

夫祭祀皇大御國大本而・本村古来之神輿殿壊・・村内同心協力・・

募財テ神輿再興セン事ヲ欲ス。神恩ニ報ヒ名ヲ子孫ニ傳ヘム事ヲ希望ス・・

※この記事から推察するに、現在の神輿は三代目となる。

禊祭から浜降祭

建久貳年(一一九一)、今から八百年も昔の話。鶴嶺八幡社の参道先で「禊祭」が祖先の手によって

厳かに行われていた。「南無八幡大菩薩」の信仰は、茅ヶ崎に多くの氏子や信者を集め、鎌倉時代、

江戸時代の昔から郷土の信仰の中心であった。

明治の時代を迎え、鶴嶺八幡社の禊祭と寒川神社神輿の御體詣りが、明治九年(一八七六)合同で

行う事とし、合同祭典の儀式が行われた。

それ以降、この祭典を浜下(はまおり)の行事であることから、浜降祭(はまおりさい)と決め、

七月拾五日とした。

昭和参拾六年(一九六一)県無形民族資料に指定。

昭和五拾貳年(一九七七)県選擇無形民族文化財に指定。

昭和五拾参年(一九七八)県無形民族文化財に指定

※平成拾八年 浜降祭実行委員会で七月第参月曜日と決める。

特殊神事

官國弊社特殊神事調、大正拾参年(一九ニ四)によれば、寒川神社を中心とした浜降祭の様な

特殊神事が、その神事を列挙してみると、①神の降臨出現を中心とする神事②斎祀を・・

③禊祭を・・④供物・舗設を・・⑤渡御に関する・・⑥卜占⑦農耕・・⑧採取・・⑨火に

⑩疫病除け・・⑪競技・・⑫藝能

※この「神事」に「複数神社の連合を中心とした神事」を加える。

神事の基礎・市史・茅ヶ崎の昔話より」

「 浜降祭 」👈リンク の光景をネットより。

今年は是非この「 浜降祭 」👈リンク に行ってみたいが、開催は??

次に隣に鎮座する「護國社」を訪ねた。

「本村護国社」と書かれた木製の碑。

神紋「澪標(みおつくし)」が描かれた護国社の提灯が両脇に。

澪標とは浅瀬に乗り上げないように水中に立てた航路をしめす木製の杭。

平安時代の『類聚国史(るいじゅうこくし)』に「浪速江始めて澪標を立つ」とある。

読みが「身を尽くす」に通じることから、恋歌などで愛情表現として用いられた。

家紋としては、主君への忠義の意味から尚武(武道・軍事などを大切なものと考える)的な

家紋である と。

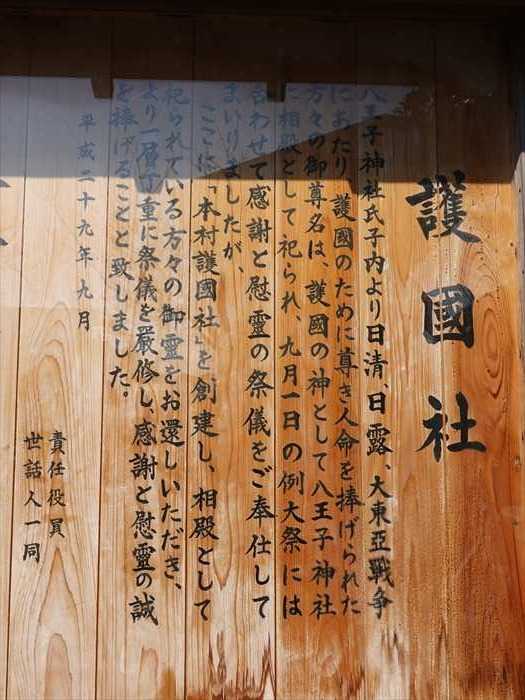

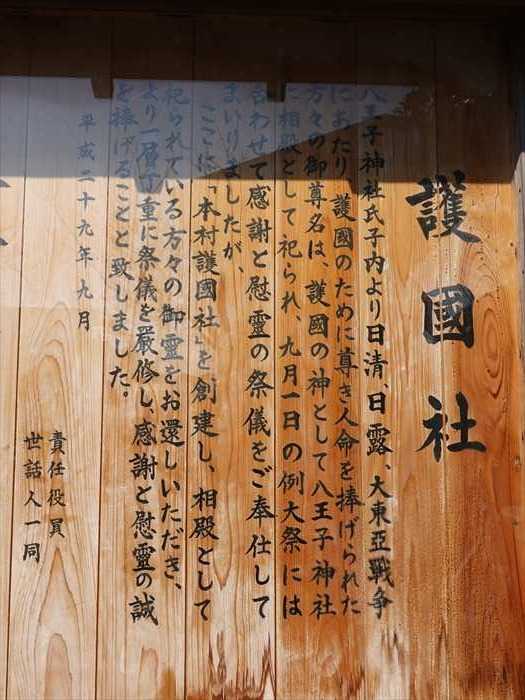

「護國社

八王子神社氏子内より日清、日露、大東亞戰争にあたり、護國のために導き人命を捧げられた

方々の御尊名は、護國の神として八王子神社に相談して祀られ、九月一日の例大祭には、合わせて

感謝と慰霊の祭儀をご奉仕してまいりましたがここに、「本村護國社」を創建し、相殿として

祀られている方々の御霊をお還しいただき、より一層丁重に祭儀を嚴修し、感謝と慰靈の誠を

捧げることと致しました。」

祀られている方々の御霊をお還しいただき、より一層丁重に祭儀を嚴修し、感謝と慰靈の誠を

捧げることと致しました。」

「社務所」。

「社務所」前から「八王子神社」の「拝殿」、「鐘楼」を見る。

「八王子神社」の「拝殿」。

唐破風下の懸魚には鶴に乗った翁像が。

ズームして。

その上には「 三つ巴紋 」が。

向拝には男女像や大蛇(オロチ)などの見事な彫刻が施されていた。

ズームして。

素戔嗚尊(スサノオノミコト)がヤマタノオロチを退治している場面。

作者は「昭和丁卯(ひのとう)作」・「佐藤光重」であると。

境内社の「八坂神社」を訪ねた。

御神木「公孫樹」。

「垂乳根の大銀杏」と呼ばれ、子孫繁栄の願の神木として崇拝されています と。

「力石」が弐個。

「力石

昔、何年頃から行われるように成ったかは不詳なれど、祭禮など氏子の若者達が集まった際、

この石を持ち上げて己の力量を競い合った事から、誰云うと無くこの弐個の石を力石と

名付けた。」

「本殿」を見る。

「神輿庫」。

「八坂神社」の鳥居を見上げる。

扁額「八坂神社」。

「八坂神社」の「社殿」。

「本村 八坂神社御由緒

御祭神 須佐之男命(すさのおのみこと)

御神徳 五穀豊穣 招福 疫病除く

創立年月不詳

須佐之男命 人間の罪穢れや悲しみ喜び生死といった自然界人間界の避け難い運命を一身に

負いながらそれを良い方向に導く為苦労をなさった弟神様で祇園さま・氷川さま・熊野さま

とも呼ばれました。」

先代の「本堂」の瓦であろうか。

扁額「八坂神社」。

見事な龍の彫刻(右側)。

見事な龍の彫刻(左側)。

「八坂神社」の「社殿」の横の石碑群。

様々な形状の石碑が並んでいた。

そして「鐘楼」。

場所を変えて「鐘楼」を見る。

「鎮守 八王子神社 鋳師 京都 岩澤徹誠

黨八王子神社には、元禄拾五年(一七〇ニ) 壬午八月、伊藤奥左ェ門外七拾一名奉献の名鐘が

在し、その名音は日々の生活に活気を與え勇気を鼓舞し、朝夕氏子に親しまれしも、大東亜戦争中

供出の犠牲となり、貴き姿を消す。爾来、名鐘の音を慕う聲絶えず、遂に神社役員及び志を同じく

する氏子等相謀り、浄財の奉賽を得て之を再興す。

鐘音永久に氏子の幸福と平和を護るものなり」

隣には「正一位 稲荷大明神」が。

「正一位 稲荷大明神」碑。

「社殿」。

ここにも多くの石碑が鎮座していた。

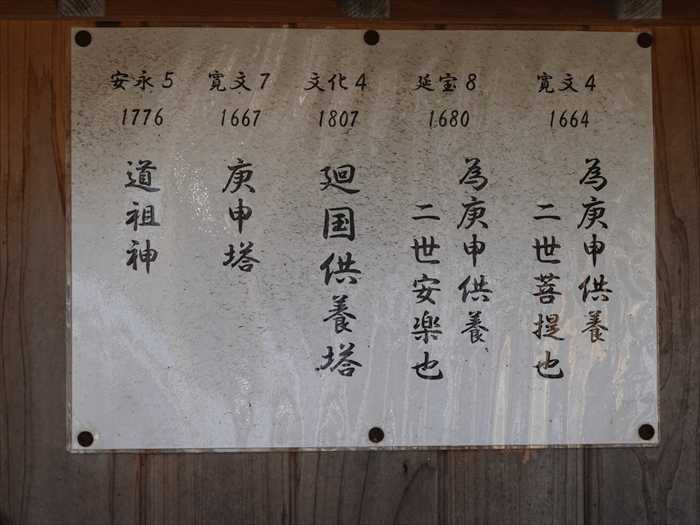

石碑群案内書。

「為庚申供養 二世菩提也 寛文4(1664)」。

「為庚申供養 二世安楽也 延宝8(1680)」。

「廻国供養塔 文化4(1807)」。

「庚申塔 寛文7(1667)」。

「道祖神 安永5(1776)」。

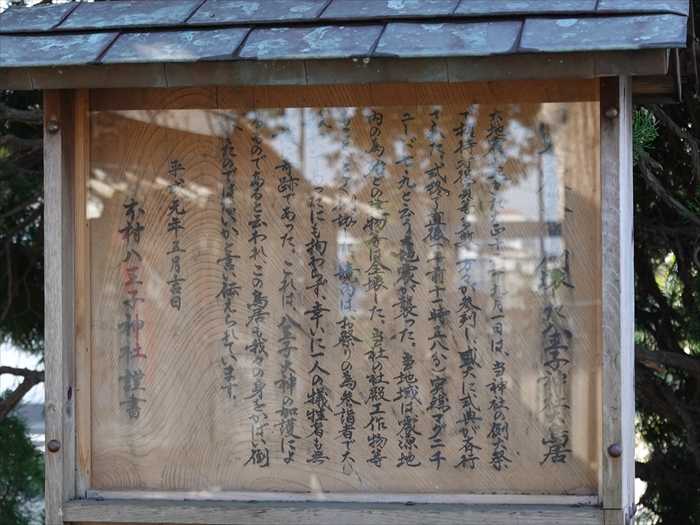

「関東大震災により倒壊した「八王子神社大鳥居」が境内の地面に保管されていた。

「関東大震災により倒壊した八王子神社大鳥居

大地震が起きた大正十二年九月一日は、当神社の例大祭で招待者役員等多数の方々が参列し盛大に

式典が斎行された。式終了直後(午前十一時五八分)突然マグニチュード七・九と云う大地震が

襲った。当地域は震源地内の為、殆どの建物等は全壊した。当社の社殿工作物等もことごとく

倒壊した。境内はお祭りの為参拝者で大賑わいであったにも拘らず、幸いに一人の犠牲者も無く

誠に奇跡であった。これは、八王子大神の加護によるものであると云われ、この鳥居も我々の身を

かばい倒壊したのではないかと言い伝えられています。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その82 )・ … 2022.06.28 コメント(4)

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その81)・輪… 2022.06.27

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了… 2022.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.