PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

次にもう一つの詳細な「案内板」へ。

左側は「 七堂伽藍跡から出土した遺物

「発掘で明らかになった七堂伽藍跡」

中央左側案内。

整地層

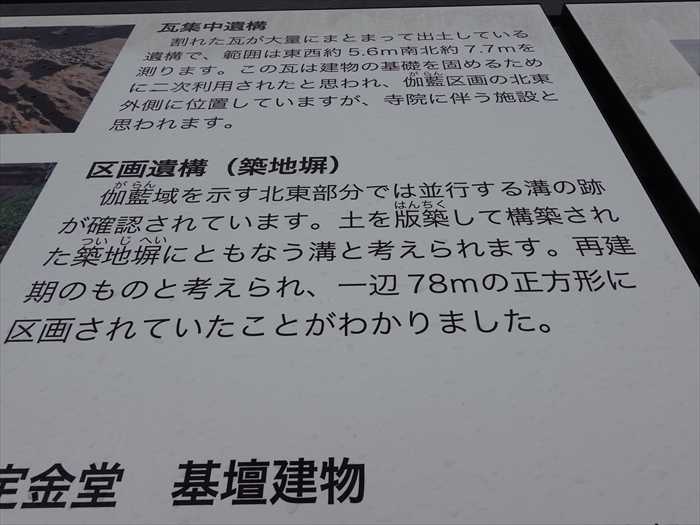

区画遺構(築地塀)

ともなう溝と考えられます。再建期のものと考えられ、一辺78mの正方形に区画されていたことが

わかりました。

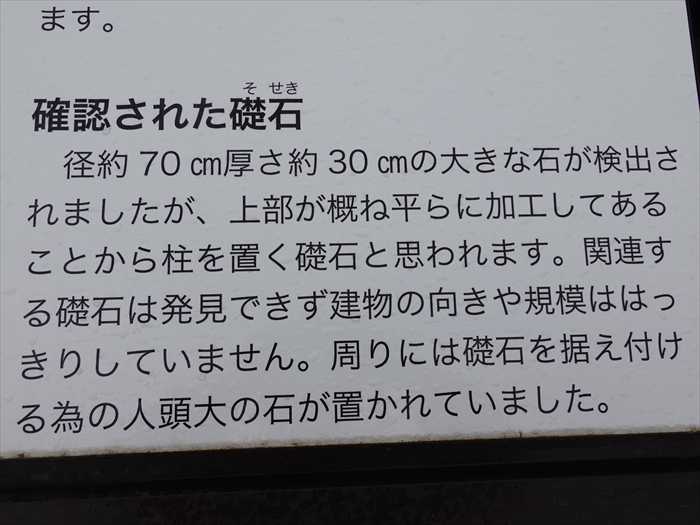

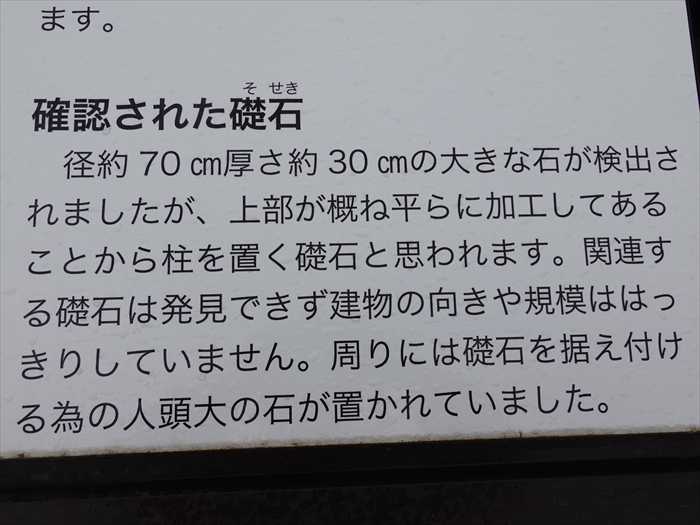

径約70 cm厚さ約30 cmの大きな石が検出されましたが、上部が概ね平らに加工してあることから

柱を置く礎石と思われます。関連する礎石は発見できす建物の向きや規模ははっきりして

いません。

周りには礎石を据え付ける為の人頭大の石が置かれていました。

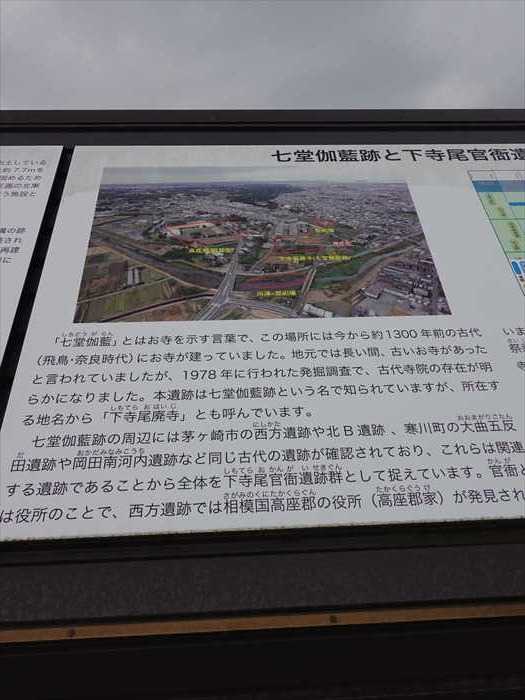

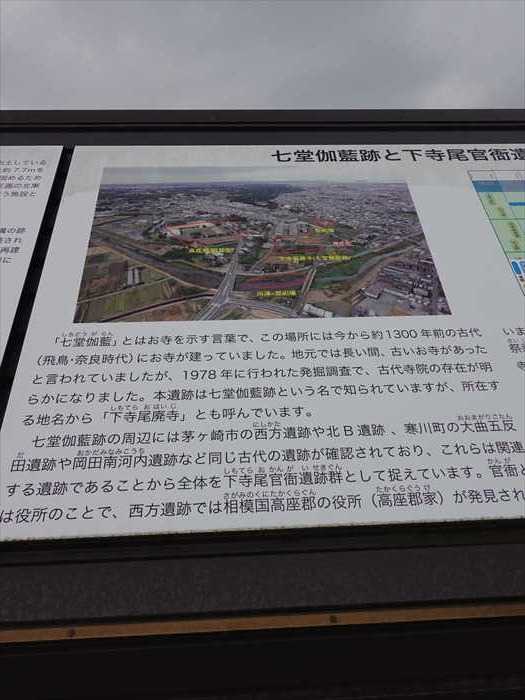

右側の案内「七堂伽藍跡と下寺尾官衙遺跡群」。

遺跡配置。

「下寺尾遺跡群略年表」。

今から約1300年前のもので、官衙 (かんが) とは役所のこと。当時は律令国家と呼ばれる、

天皇を中心とした政治がおこなわれて

全国は約66か所の国に分かれており、現在の神奈川県は、相模国と武蔵国の一部にあたる。

地方の国には都から役人が派遣されるとともに地方を統治する役所である国府が置かれ、

その下の郡には郡衙(郡家)と呼ばれる役所が設けられていた。相模国には 8 郡が存在しており、

現在の茅ヶ崎市は高座(たかくら)郡に該当していることから、下寺尾で発見さ

れた官衙遺跡は、相模国高座郡の郡役所の跡であることが明らかになったとのこと。

発掘調査完了後は、遺跡保護の為に完全に埋め戻され、雑草が生い茂っていたが。

その先にはJR相模線の線路が。

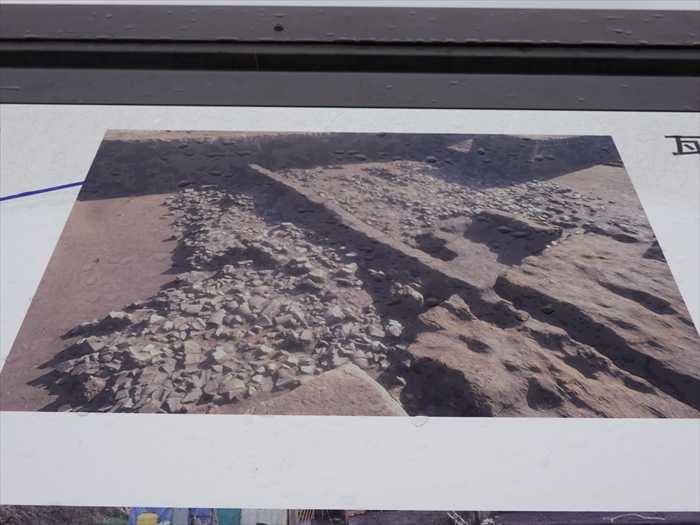

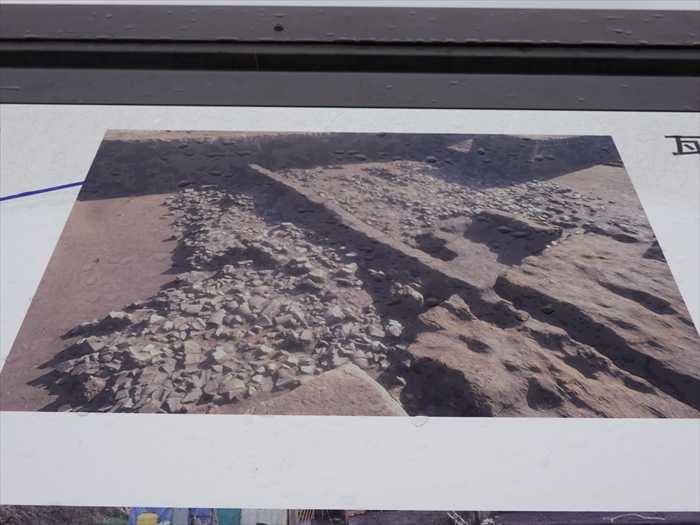

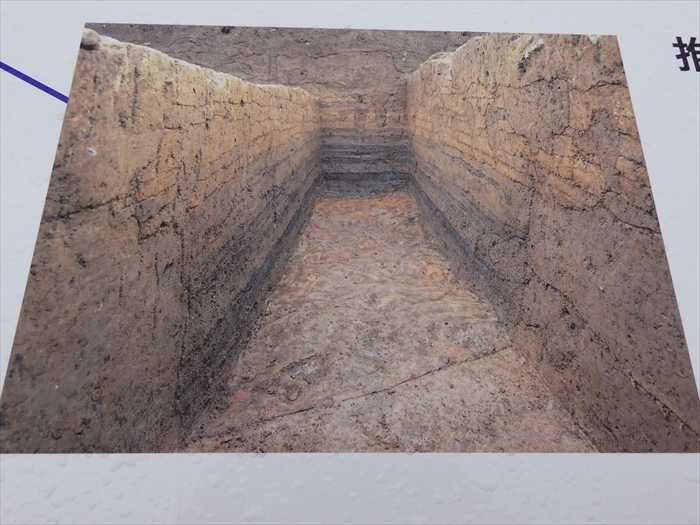

「発掘調査現場の様子

現在の地表面より深さ50cmの位置から、寺院の区画や関連遺跡が発見されています。」。

この場所の下の様子なのであろう。

遺跡の奥まで歩いて案内板の設置されている方向を振り返る。

建物跡には「カラーコーン」が置かれていたのであったが、風で?倒れて。

タンポポの綿毛が一面に旅立ちの準備を。

近寄って。

JR相模線、R相模線の「小出川橋梁」方面を見る。

そして発掘時の生の現場を見たかったと思いながら「下寺尾官衙遺跡群」を後にしたのであった。

歴史を感じさせる橋で随分重厚な感じがあったのだが、曲線が優美ななかなか美しい橋。

そして正面に「小出川」が見えた。

「小出川の架かる「寺尾橋」が見えて来た。

「寺尾橋」とその先に寒川町岡田の住宅街が。

「小出川」。

橋名板「寺尾橋」。

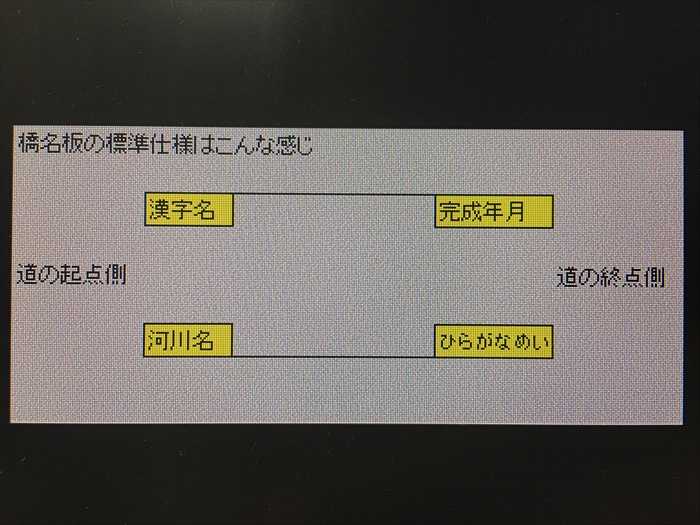

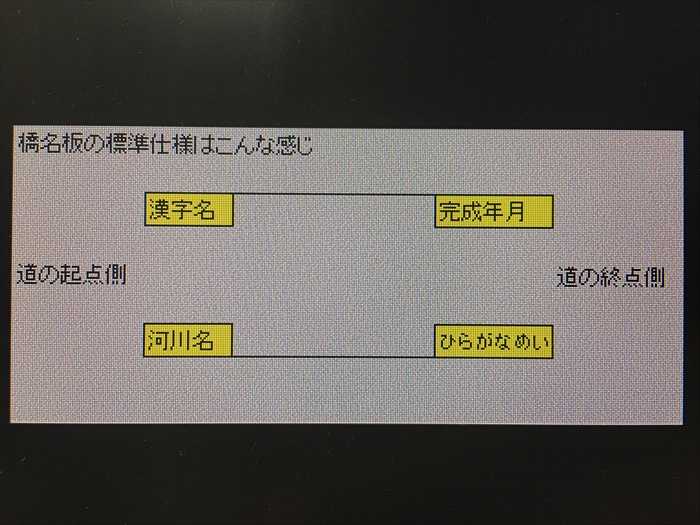

多くの橋名板での、記載事項の設置位置は次のようになっている。

【https://blue.ap.teacup.com/feeling/img/1379837828.gif】より

日曜日の為か、車の数は少なく。

「小出川」の上流を見る。

そして引き返して坂道を上って行くと左側に小さな丘があった。

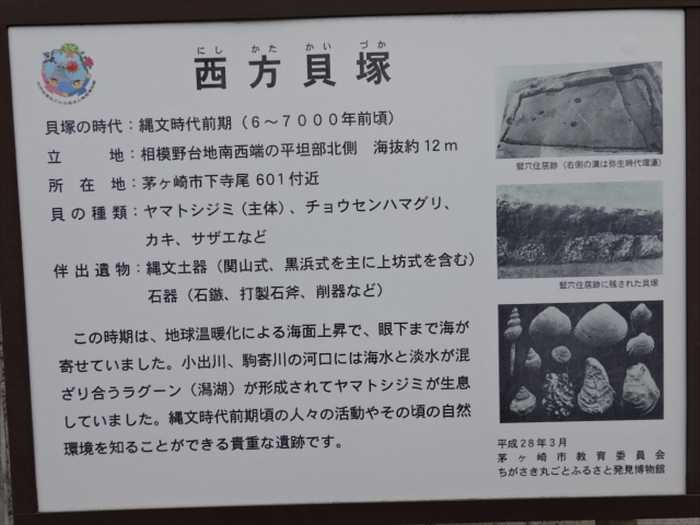

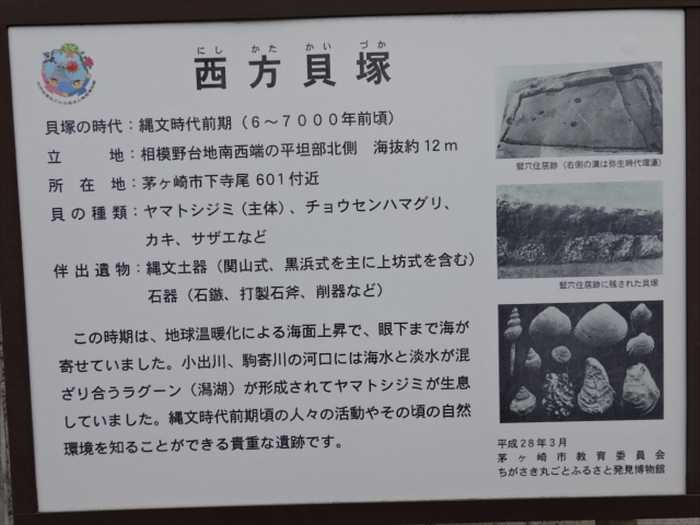

案内板があった。

「西片貝塚

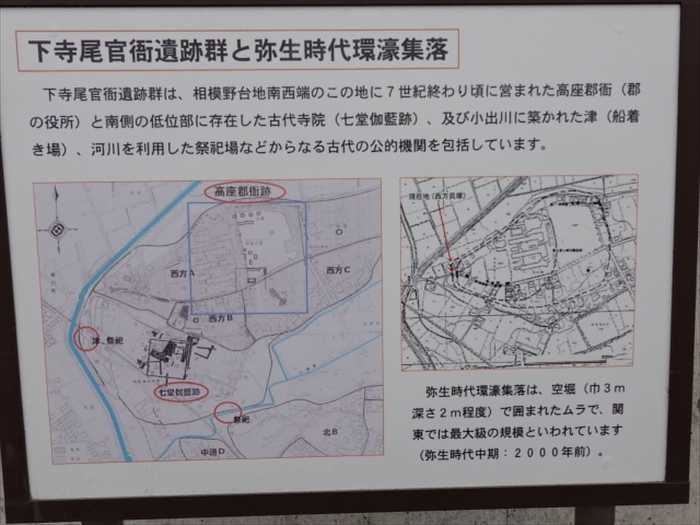

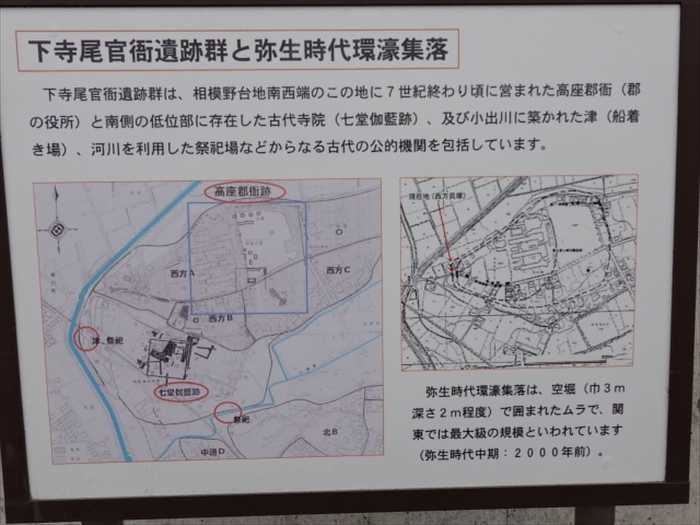

「下寺尾官衙遺跡群と弥生時代環濠集落

「西片貝塚」跡を廻り込んで見る。

左手に見えたのが「茅ヶ崎北陵高校」のグランドであろうか。

ここは「大岡越前通り」。

「神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校」の旧正門。

私が中学1年生であった1963年に設置開校された。当時の高等学校の略称は北陵(ほくりょう)。

旧正門から北陵高校旧跡地を見る。

校舎の老朽化に伴い、校庭を活用した建て替えを計画したが、2002年に地中から古代の役所

「郡衙(ぐんが)」の跡が見つかったため一時断念。2013年に、遺跡を傷つけないよう、

校舎の基礎上に木造校舎を建てる計画を打ち出したが、地元市議会や考古学の専門家が

「歴史的資産の公開・活用を無視している」などと反対し、中止に追い込まれた。

一方、生徒は2006年から約200メートル先の民有地に建設されたプレハブの仮設校舎で

授業を受けて、未だに新たな用地が未決のまま現在にまで至っているとのこと。

現在の旧茅ケ崎北陵高校跡地には、体育館(写真奥)とグラウンドだけが残る。

校舎は14年に解体され、現在は木の柵(体育館手前)で囲われているのであった。

「大岡越前通り」を東に進むと、道路脇の大木が道路側を深く伐採されて。

大型車の為に道路上部が円形に刈り込まれていた。

茅ヶ崎北陵高校のグランドは旧グランドも使用されていたのであった。

そして次に訪ねたのが「湘南公園墓地・茅ヶ崎霊園」。

正面の多目的ホールを見る。

「湘南公園墓地・茅ヶ崎霊園」と。

「管理棟」であっただろうか?

そしてこちらが正門。

こちらにも「湘南公園墓地・茅ヶ崎霊園」と。

正門から多目的ホールを見る。

一面に墓地が拡がる。

総面積/区画数:55,304m² / 8,129区画とのこと。なんと□230m以上の広さ。

反対側にも。

ズームして。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

次にもう一つの詳細な「案内板」へ。

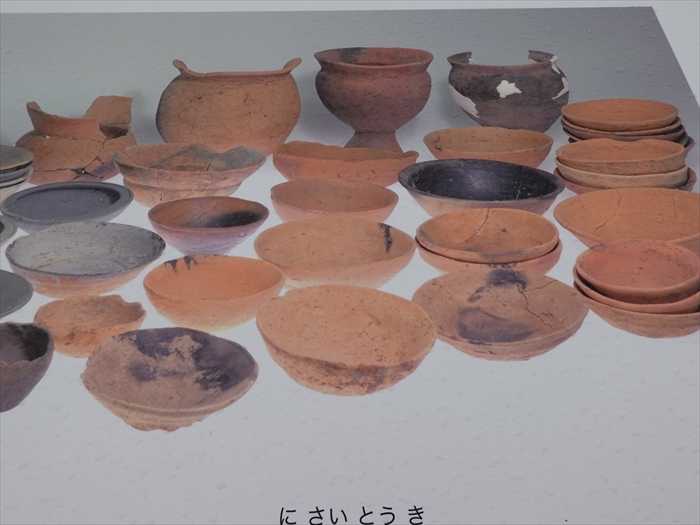

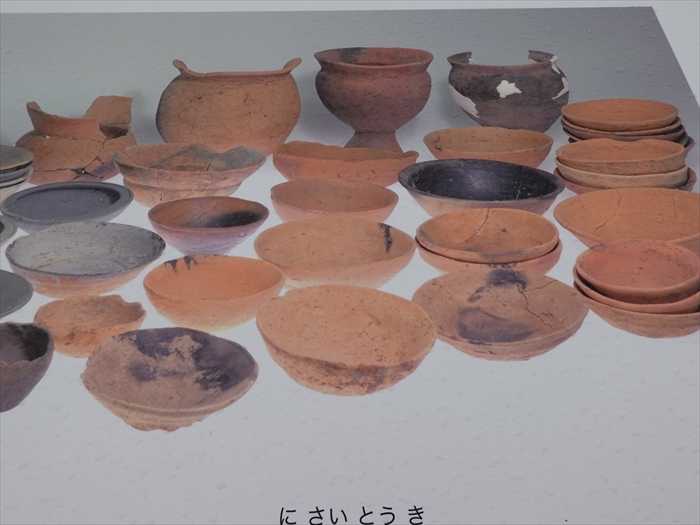

左側は「 七堂伽藍跡から出土した遺物

七堂伽藍跡からは、多くの遺物が出土しています。

写真は古墳時代前期から平安時代までの土器類の一部をまとめたものです。古代では、土器のほか

瓦や金属製品なども出土していますが、その中には、寺院の存在をうかがわせる仏教関係の多くの

遺物をみることができます。

土器 灯明皿

土器の口縁部や内側に煤痕がみられるもので、灯明皿として使用されていたものです。

灯明皿はまとまって出土する場合があり、万灯会などの仏教行事が行われていたことが

わかります。

土器 墨書土器

瓦や金属製品なども出土していますが、その中には、寺院の存在をうかがわせる仏教関係の多くの

遺物をみることができます。

土器 灯明皿

土器の口縁部や内側に煤痕がみられるもので、灯明皿として使用されていたものです。

灯明皿はまとまって出土する場合があり、万灯会などの仏教行事が行われていたことが

わかります。

土器 墨書土器

土器に文字などが墨書されているもので、写真資料は「生」という文字が読めます。

当時この地域で力があった壬生氏との関係も考えることもできるかもしれません。

当時この地域で力があった壬生氏との関係も考えることもできるかもしれません。

軒丸瓦

屋根の軒先に使用される瓦で蓮花の花の文様がみられます。相模国分寺(海老名市)や相模国府域

(平塚市)より出土している瓦にも、同じ文様がみられることから、その関係が注目されます。

写真、上から

土器 灯明皿

土器 墨書土器

軒丸瓦

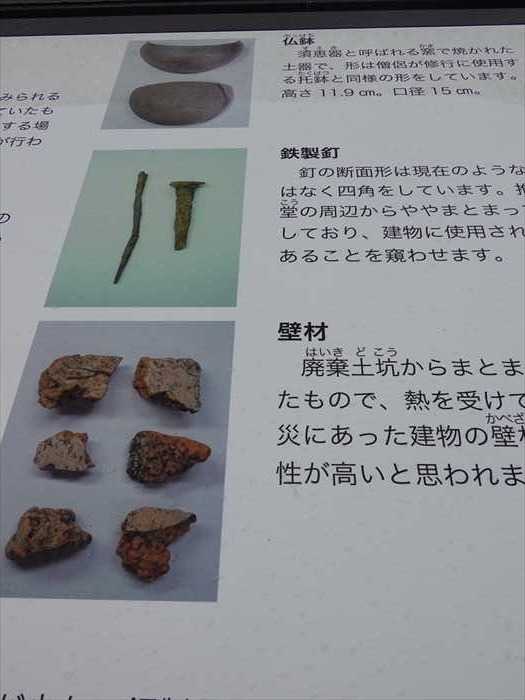

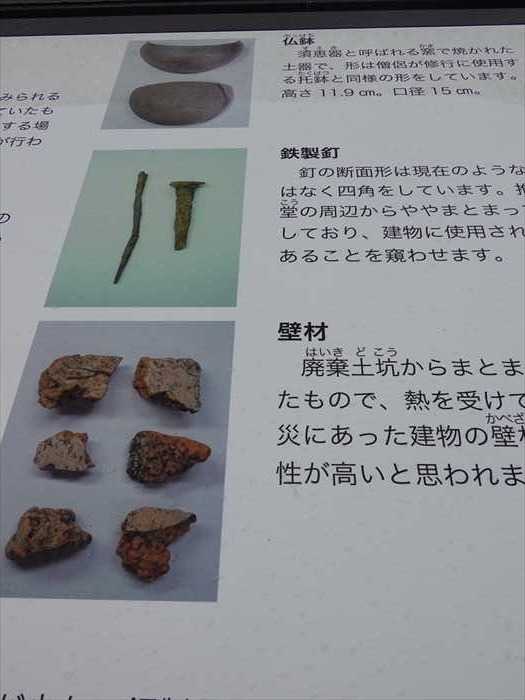

仏鉢 須恵器と呼ばれる窯で焼かれた土器で、形は僧侶が修行に使用する

托鉢と同様な形をしています。

高さ11.9cm、口径15cm。

鉄製釘 釘の断面形は現在のような丸ではなく四角をしています。

推定講堂の周辺からややまとまって出土しており、建物に使用された

釘であることを窺わせます。

壁材 廃棄土坑からまとまって出土していたもので、熱を受けています。

火災にあった建物の壁材である可能性が高いと思われます。

ニ彩陶器

(平塚市)より出土している瓦にも、同じ文様がみられることから、その関係が注目されます。

写真、上から

土器 灯明皿

土器 墨書土器

軒丸瓦

仏鉢 須恵器と呼ばれる窯で焼かれた土器で、形は僧侶が修行に使用する

托鉢と同様な形をしています。

高さ11.9cm、口径15cm。

鉄製釘 釘の断面形は現在のような丸ではなく四角をしています。

推定講堂の周辺からややまとまって出土しており、建物に使用された

釘であることを窺わせます。

壁材 廃棄土坑からまとまって出土していたもので、熱を受けています。

火災にあった建物の壁材である可能性が高いと思われます。

ニ彩陶器

当時の焼物としては高級なニ彩陶器が出土しています。

薬壺

(やっこ)(上段左側) 薬壺の蓋でつまみを有しています。

径5.1cm。

壺

(上段右側) 小型瓶のロ縁部です。

残存高は1.3cm。

火舎香炉(

下段) 仏具に関連するもので、三足と思われますが、右側は火を受けて

足が欠損しています。

足が欠損しています。

左側高さ4.85cm。右側3.9cm。

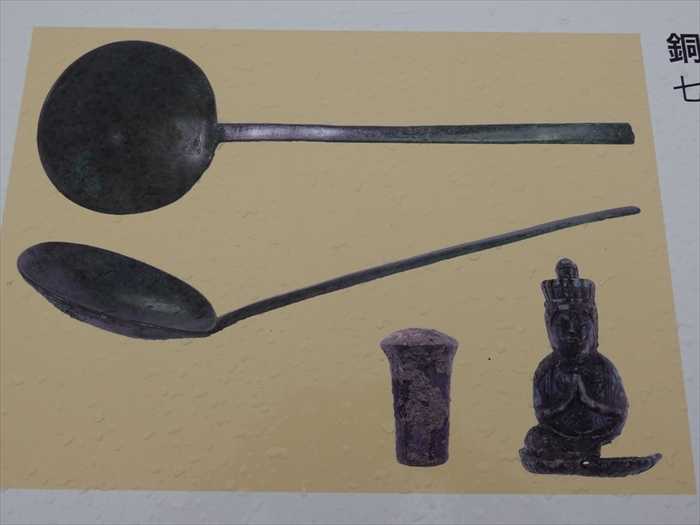

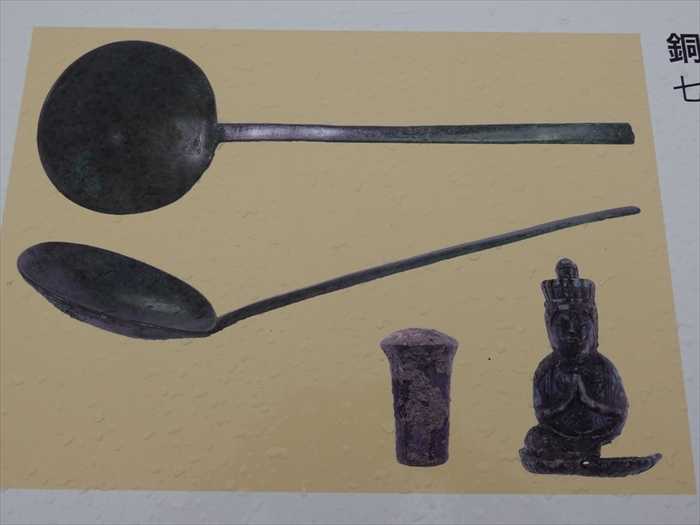

鋼製品

七堂軏跡からは出土例が少ない鋼製品も出土しています。

銅匙( 上段) 長さ15.9cmで、一部が欠けています。銅成分の調査から、国内の材料ではない

ことが明らかになっており、朝鮮半島から持ち込まれた可能性があります。

都との関わりを考えることのできる資料です。

軸端 (下段左側) 経典などの巻物がずれないように軸の両端に密着するもので、神奈川県では

初めての資料です。最大径1.85cm、長さ3.1cm

鋼製品

七堂軏跡からは出土例が少ない鋼製品も出土しています。

銅匙( 上段) 長さ15.9cmで、一部が欠けています。銅成分の調査から、国内の材料ではない

ことが明らかになっており、朝鮮半島から持ち込まれた可能性があります。

都との関わりを考えることのできる資料です。

軸端 (下段左側) 経典などの巻物がずれないように軸の両端に密着するもので、神奈川県では

初めての資料です。最大径1.85cm、長さ3.1cm

懸仏

(下段右側) 円板につけられる十一面観音菩薩。時期は古代末から中世初頭と考えられます。

この場所で信仰が継続ていた可能性が高いのです。高さ3.1cm。」

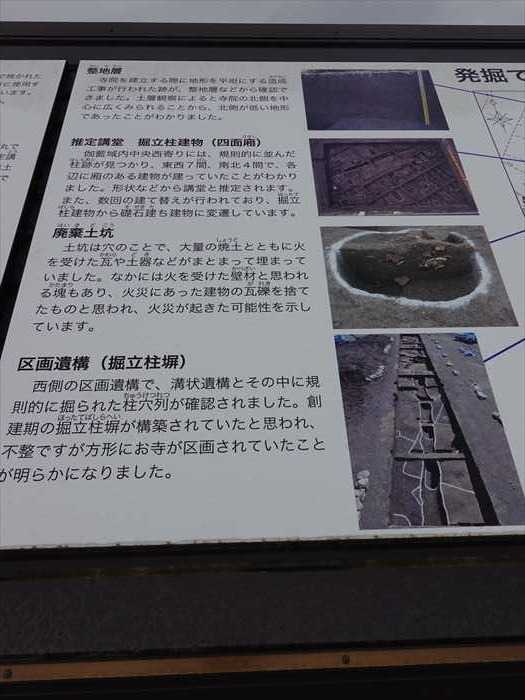

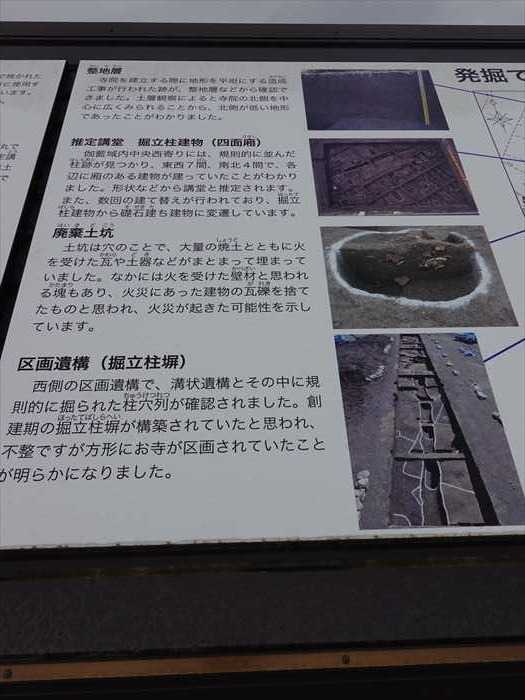

「発掘で明らかになった七堂伽藍跡」

中央左側案内。

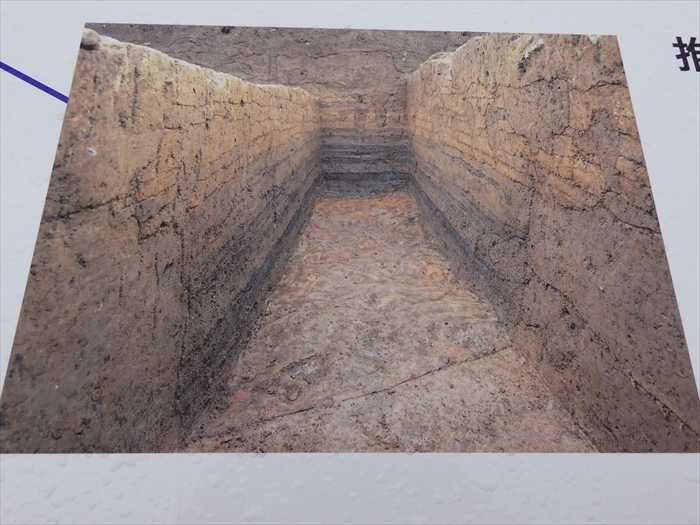

整地層

寺院を建立する際に地形を平坦にする造成工事が行われた跡が、整地層などから確認できました。

土層観察によると寺院の北側を中心に広くみられることから、北側が低い地形であったことが

わかりました。

わかりました。

推定講堂 掘立柱建物(四面廂(ひさし))

伽藍域内中央西寄りには、規則的に並んだ柱跡が見つかり、東西7間、南北4間で、各辺に廂のある

建物が建っていたことがわかりました。形状などから講堂と推定されます。

また、数回の建て替えが行われており、掘立柱建物から、礎石建ち建物に変遷しています。

伽藍域内中央西寄りには、規則的に並んだ柱跡が見つかり、東西7間、南北4間で、各辺に廂のある

建物が建っていたことがわかりました。形状などから講堂と推定されます。

また、数回の建て替えが行われており、掘立柱建物から、礎石建ち建物に変遷しています。

廃棄土坑

土坑は穴のことで、大量の焼土とともに火を受けた瓦や土器などがまとまって埋まっていました。

なかには火を受けた壁材と思われる塊もあり、火災にあった建物の瓦礫を捨てたものと思われ、

火災が起きた可能性を示しています。

なかには火を受けた壁材と思われる塊もあり、火災にあった建物の瓦礫を捨てたものと思われ、

火災が起きた可能性を示しています。

区画遺構(掘立柱塀)

西側の区画遺構で、溝状遺構とその中に規則的に掘られた柱穴列が確認されました。創建期の

掘立柱塀が構築されていたと思われ、不整ですが方形にお寺が区画されていたことが明らかに

なりました。

掘立柱塀が構築されていたと思われ、不整ですが方形にお寺が区画されていたことが明らかに

なりました。

中央右側の案内。

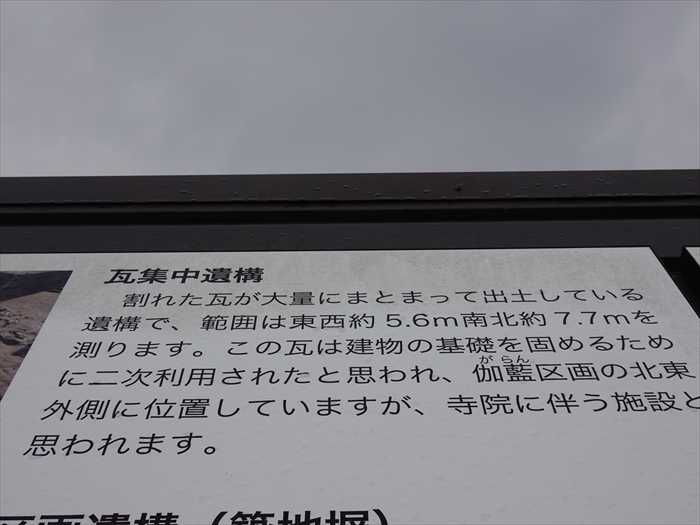

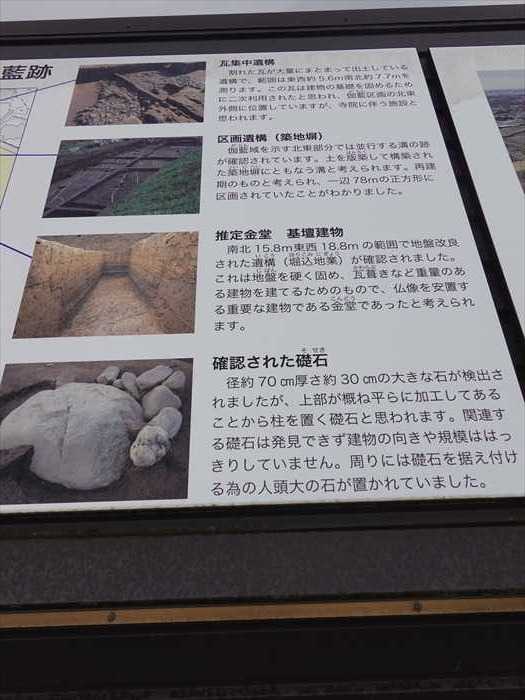

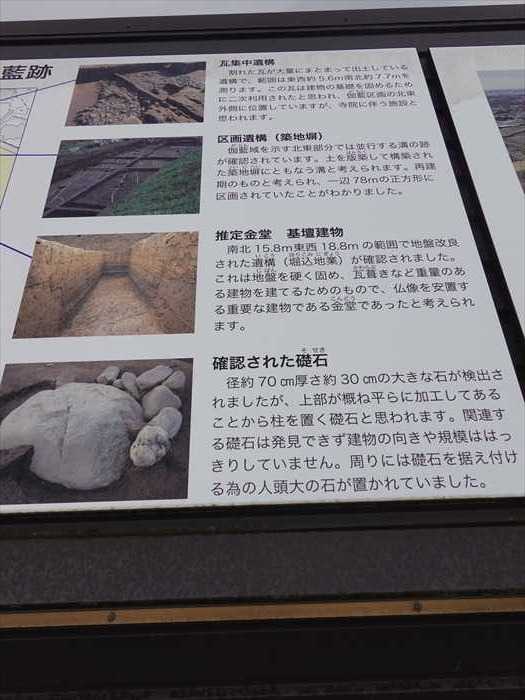

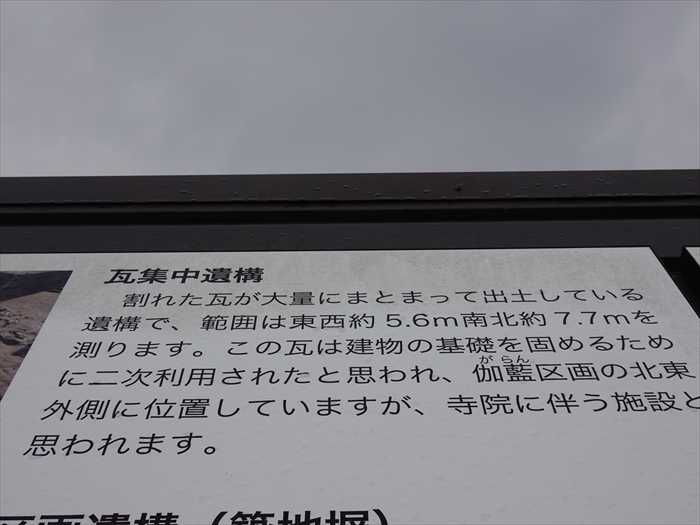

瓦集中遺構

割れた瓦が大量にまとまって出土している遺構で、範囲は東西約5.6m南北約7 .7mを測ります。

瓦集中遺構

割れた瓦が大量にまとまって出土している遺構で、範囲は東西約5.6m南北約7 .7mを測ります。

この瓦は建物の基礎を固めるために二次利用されたと思われ、伽藍区間の北東外側に位置して

いますが、寺院に伴う施設と思われます。

いますが、寺院に伴う施設と思われます。

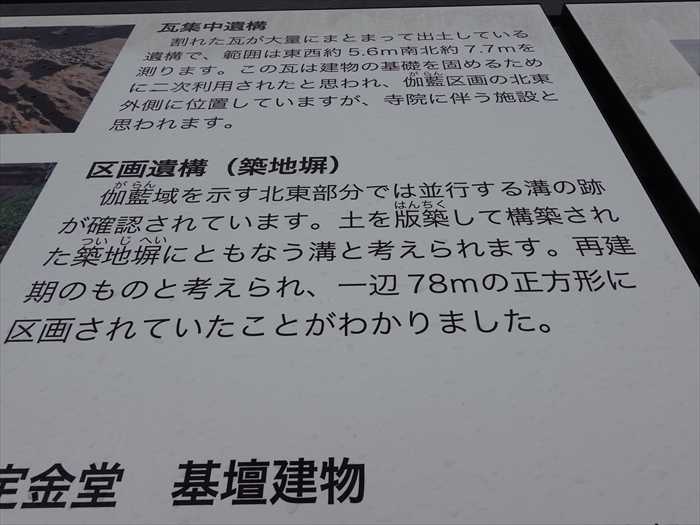

区画遺構(築地塀)

ともなう溝と考えられます。再建期のものと考えられ、一辺78mの正方形に区画されていたことが

わかりました。

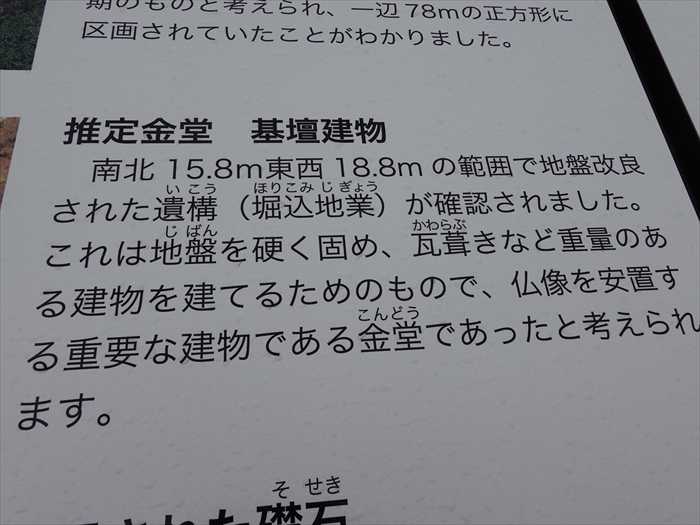

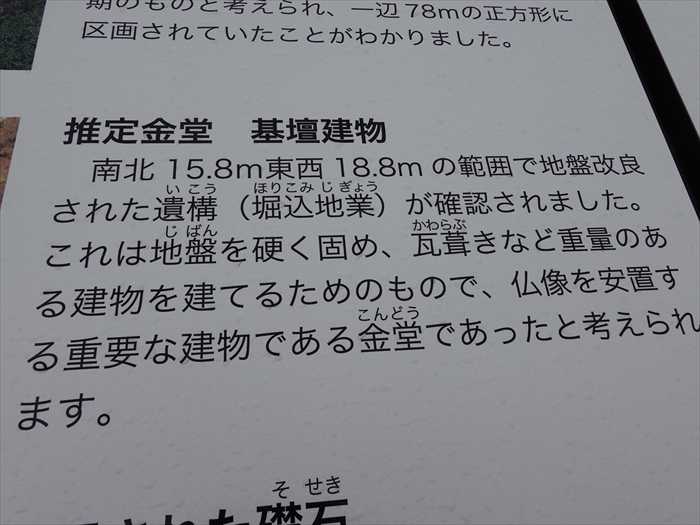

推定金堂 基壇建物

南北15.8m東西1 8.8mの範囲で地盤改良された遺構(堀込地業)が確認されました。

これは地盤を硬く固め、瓦葺きなど重量のある建物を建てるためのもので、仏像を安置する重要な

建物である金堂であったと考えられます。

南北15.8m東西1 8.8mの範囲で地盤改良された遺構(堀込地業)が確認されました。

これは地盤を硬く固め、瓦葺きなど重量のある建物を建てるためのもので、仏像を安置する重要な

建物である金堂であったと考えられます。

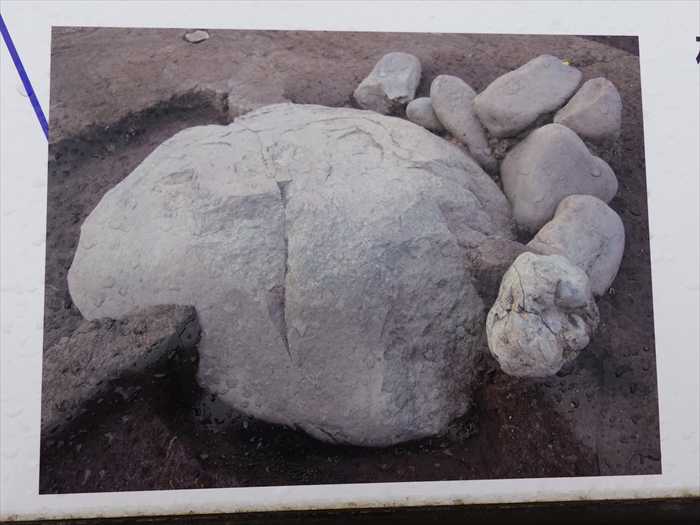

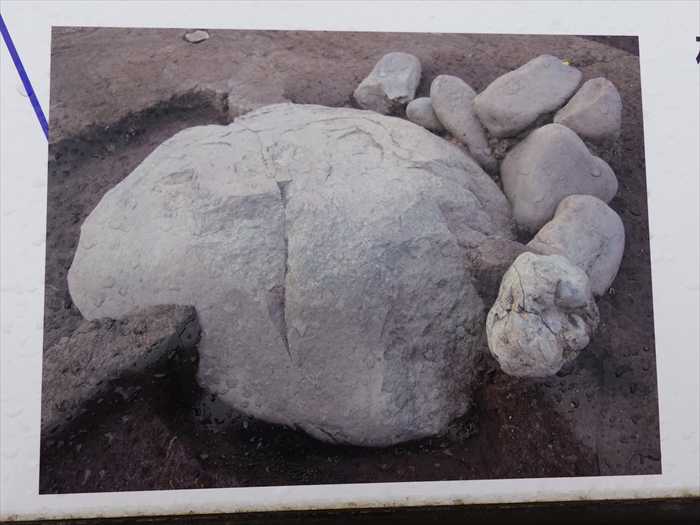

確認された礎石

径約70 cm厚さ約30 cmの大きな石が検出されましたが、上部が概ね平らに加工してあることから

柱を置く礎石と思われます。関連する礎石は発見できす建物の向きや規模ははっきりして

いません。

周りには礎石を据え付ける為の人頭大の石が置かれていました。

右側の案内「七堂伽藍跡と下寺尾官衙遺跡群」。

遺跡配置。

「七堂伽藍」とはお寺を示す言葉で、この場所には今から約1300年前の古代(飛鳥・奈良時代)に

お寺が建っていました。地元では長い間、古いお寺があったと言われていましたが、1978年に

行われた発掘調査で、古代寺院の存在が明らかになりました。本遺跡は七堂伽藍跡という名で

知られていますが、所存する地名から「下寺尾廃寺」とも呼んでいます。

七堂伽藍跡の周辺には茅ヶ崎市の西方遺跡や北B遺跡、寒川町の大曲五反田遺跡や岡田南河内遺跡

など同じ古代の遺跡が確認されており、これらは関連する遺跡であることから全体を下寺尾官衙

遺跡群として捉えています。

官衙とは役所のことで、西方遺跡では相模国高座郡の役所(高座郡家)が発見されています。

お寺が建っていました。地元では長い間、古いお寺があったと言われていましたが、1978年に

行われた発掘調査で、古代寺院の存在が明らかになりました。本遺跡は七堂伽藍跡という名で

知られていますが、所存する地名から「下寺尾廃寺」とも呼んでいます。

七堂伽藍跡の周辺には茅ヶ崎市の西方遺跡や北B遺跡、寒川町の大曲五反田遺跡や岡田南河内遺跡

など同じ古代の遺跡が確認されており、これらは関連する遺跡であることから全体を下寺尾官衙

遺跡群として捉えています。

官衙とは役所のことで、西方遺跡では相模国高座郡の役所(高座郡家)が発見されています。

この役所を中心に役所である七堂伽藍跡や船着き場(川津)、さらに祭祀が行われた跡など関連する

場所が見つかっています。こうしたことから下寺尾官衙遺跡群は、古代における地方の官衙遺跡を

知る上で重要な遺跡であると評価され、2015年3月10日付けで国の史跡に指定されました。

場所が見つかっています。こうしたことから下寺尾官衙遺跡群は、古代における地方の官衙遺跡を

知る上で重要な遺跡であると評価され、2015年3月10日付けで国の史跡に指定されました。

下寺尾官衙遺跡群が所在るす位置は地理的にみて当時の陸路や海路などを交通の要所てあった

ことが窺えます。まに、立地する地形は、西に向かって延びる標高約13mの平垣な台地と、台地

南側を流れる駒寄川との間に形成された砂州や凹地の低地で、高座郡家のある西方遺跡は台地に

七堂伽藍跡や川津は低地にあたり、当時の景観も復原することも可能です。

ことが窺えます。まに、立地する地形は、西に向かって延びる標高約13mの平垣な台地と、台地

南側を流れる駒寄川との間に形成された砂州や凹地の低地で、高座郡家のある西方遺跡は台地に

七堂伽藍跡や川津は低地にあたり、当時の景観も復原することも可能です。

「下寺尾遺跡群略年表」。

今から約1300年前のもので、官衙 (かんが) とは役所のこと。当時は律令国家と呼ばれる、

天皇を中心とした政治がおこなわれて

全国は約66か所の国に分かれており、現在の神奈川県は、相模国と武蔵国の一部にあたる。

地方の国には都から役人が派遣されるとともに地方を統治する役所である国府が置かれ、

その下の郡には郡衙(郡家)と呼ばれる役所が設けられていた。相模国には 8 郡が存在しており、

現在の茅ヶ崎市は高座(たかくら)郡に該当していることから、下寺尾で発見さ

れた官衙遺跡は、相模国高座郡の郡役所の跡であることが明らかになったとのこと。

発掘調査完了後は、遺跡保護の為に完全に埋め戻され、雑草が生い茂っていたが。

その先にはJR相模線の線路が。

「発掘調査現場の様子

現在の地表面より深さ50cmの位置から、寺院の区画や関連遺跡が発見されています。」。

この場所の下の様子なのであろう。

遺跡の奥まで歩いて案内板の設置されている方向を振り返る。

規則的に並んだ柱跡が見つかり、東西7間、南北4間の建物で、各辺に廂(ひさし)が設けられて

いたことがわかりました。形状などから講堂と推定されます。また、数回の建て替えが行われて

おり、掘立住建物から礎石建ち建物に変遷しています。」

いたことがわかりました。形状などから講堂と推定されます。また、数回の建て替えが行われて

おり、掘立住建物から礎石建ち建物に変遷しています。」

建物跡には「カラーコーン」が置かれていたのであったが、風で?倒れて。

タンポポの綿毛が一面に旅立ちの準備を。

近寄って。

JR相模線、R相模線の「小出川橋梁」方面を見る。

そして発掘時の生の現場を見たかったと思いながら「下寺尾官衙遺跡群」を後にしたのであった。

歴史を感じさせる橋で随分重厚な感じがあったのだが、曲線が優美ななかなか美しい橋。

そして正面に「小出川」が見えた。

「小出川の架かる「寺尾橋」が見えて来た。

「寺尾橋」とその先に寒川町岡田の住宅街が。

「小出川」。

橋名板「寺尾橋」。

多くの橋名板での、記載事項の設置位置は次のようになっている。

- 道路起点側から見て左側に「漢字表記の橋名」

- 道路起点側から見て右側に「交差する河川(鉄道)などの地物名」

- 道路終点側から見て左側に「竣工年月」

- 道路終点側から見て右側に「ひらがな表記の橋名」

【https://blue.ap.teacup.com/feeling/img/1379837828.gif】より

日曜日の為か、車の数は少なく。

「小出川」の上流を見る。

そして引き返して坂道を上って行くと左側に小さな丘があった。

案内板があった。

「西片貝塚

貝塚の時代 : 縄文時代前期( 6 ~ 7 0 0 0年前頃)

立地 : 相模野台地南西端の平坦部北側海抜約12m

所在地 : 茅ヶ崎市下寺尾601付近

貝の種類 : ヤマトシジミ(主体)、チョウセンハマグリ、

カキ、サザ工など

伴出遺物 : 縄文土器(関山式、黒浜式を主に上坊式を含む)

石器(石鏃、打製石斧、削器など)

この時期は、地球温暖化による海面上昇で、眼下まで海が寄せていました。

小出川、駒寄川の河口には海水と淡水が混ざリ合うラグーン(潟湖)が形成されて

ヤマトシジミが生息していました。縄文時代前期頃の人々の活動やその頃の自然

この時期は、地球温暖化による海面上昇で、眼下まで海が寄せていました。

小出川、駒寄川の河口には海水と淡水が混ざリ合うラグーン(潟湖)が形成されて

ヤマトシジミが生息していました。縄文時代前期頃の人々の活動やその頃の自然

環境を知ることができる貴重な遺跡です。」

「下寺尾官衙遺跡群と弥生時代環濠集落

下寺尾官衙遺跡群は、相模野台地南西端のこの地に7世紀終わり頃に営まれた高座郡衙

(郡の役所)と南側の低位部に存在した古代寺院(七堂伽藍跡)、及び小出川に築かれた津

(船着き場)、河川を利用した祭祀場などからなる古代の公的機関を包括しています。

弥生時代環濠集落は、空堀(巾3m深さ2m程度)で囲まれたムラで、関東では最大級の規模と

いわれていま。(弥生時代中期: 2 0 0 0年前) 」

(郡の役所)と南側の低位部に存在した古代寺院(七堂伽藍跡)、及び小出川に築かれた津

(船着き場)、河川を利用した祭祀場などからなる古代の公的機関を包括しています。

弥生時代環濠集落は、空堀(巾3m深さ2m程度)で囲まれたムラで、関東では最大級の規模と

いわれていま。(弥生時代中期: 2 0 0 0年前) 」

「西片貝塚」跡を廻り込んで見る。

左手に見えたのが「茅ヶ崎北陵高校」のグランドであろうか。

ここは「大岡越前通り」。

「神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校」の旧正門。

私が中学1年生であった1963年に設置開校された。当時の高等学校の略称は北陵(ほくりょう)。

徳田章(元NHKアナウンサー)、野口聡(宇宙飛行士)の出身校である。

旧正門から北陵高校旧跡地を見る。

校舎の老朽化に伴い、校庭を活用した建て替えを計画したが、2002年に地中から古代の役所

「郡衙(ぐんが)」の跡が見つかったため一時断念。2013年に、遺跡を傷つけないよう、

校舎の基礎上に木造校舎を建てる計画を打ち出したが、地元市議会や考古学の専門家が

「歴史的資産の公開・活用を無視している」などと反対し、中止に追い込まれた。

一方、生徒は2006年から約200メートル先の民有地に建設されたプレハブの仮設校舎で

授業を受けて、未だに新たな用地が未決のまま現在にまで至っているとのこと。

現在の旧茅ケ崎北陵高校跡地には、体育館(写真奥)とグラウンドだけが残る。

校舎は14年に解体され、現在は木の柵(体育館手前)で囲われているのであった。

「大岡越前通り」を東に進むと、道路脇の大木が道路側を深く伐採されて。

大型車の為に道路上部が円形に刈り込まれていた。

茅ヶ崎北陵高校のグランドは旧グランドも使用されていたのであった。

そして次に訪ねたのが「湘南公園墓地・茅ヶ崎霊園」。

正面の多目的ホールを見る。

「湘南公園墓地・茅ヶ崎霊園」と。

「管理棟」であっただろうか?

そしてこちらが正門。

こちらにも「湘南公園墓地・茅ヶ崎霊園」と。

正門から多目的ホールを見る。

一面に墓地が拡がる。

総面積/区画数:55,304m² / 8,129区画とのこと。なんと□230m以上の広さ。

反対側にも。

ズームして。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その82 )・ … 2022.06.28 コメント(4)

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その81)・輪… 2022.06.27

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了… 2022.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.