PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

「田村通り大山道」を西に向かって進むと、右側には墓地があった。

大きな墓石の前には石鳥居が。

大きな石碑に書かれた文字は?「志」ではないかと学友から。

杉崎家の墓地らしい。

杉崎家「墓誌」。

「杉 㟢 家𡳿(之)碑」。

杉崎家7名、志村家2名の名が刻まれていた。

「金重家」墓石。

「大山街道句碑」と。

「添田唖蟬坊、杉﨑鳥花句碑」。

「 春風や いそがぬ人の そでを吹く 鳥花 」

「 密会の かなしみを泣く 蛍かな 唖蟬坊 」

添田唖蟬坊は、明治大正期の演歌師で名は平吉。神奈川県大磯の生まれで一時茅ヶ崎に

住んでいたと。号は「歌をうたう唖しの蟬」と自らを称したところから由来すると。

そして道路に面した場所にあったのが「赤羽根六地蔵堂」。

正面から。

「赤羽根 六地蔵堂」。

六地蔵の左側三体。

更に西に進む。

ここは茅ヶ崎中央商店街。

街路灯が洒落ていた。

「田村通り大山道」の時代には賑わった場所であったのだろう。

「高田緑地」と。

神奈川県茅ヶ崎市高田1-58。

石段を上って行くと正面奥に立派な墓地があった。

その他は一面、松を中心とした林。

立派な墓石は並ぶ墓地であった。

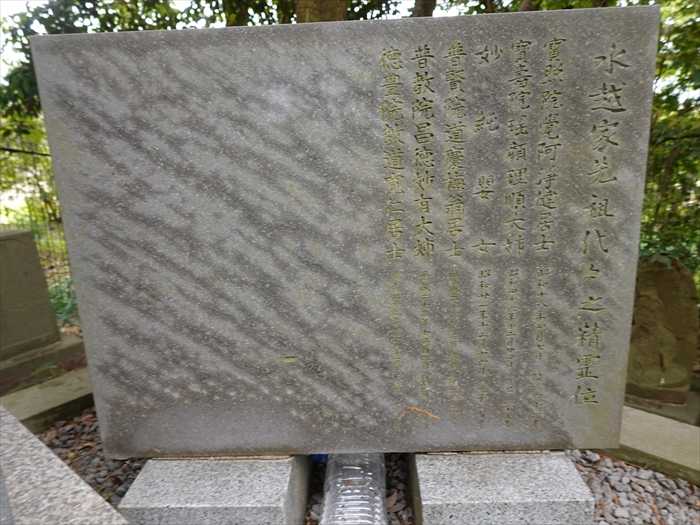

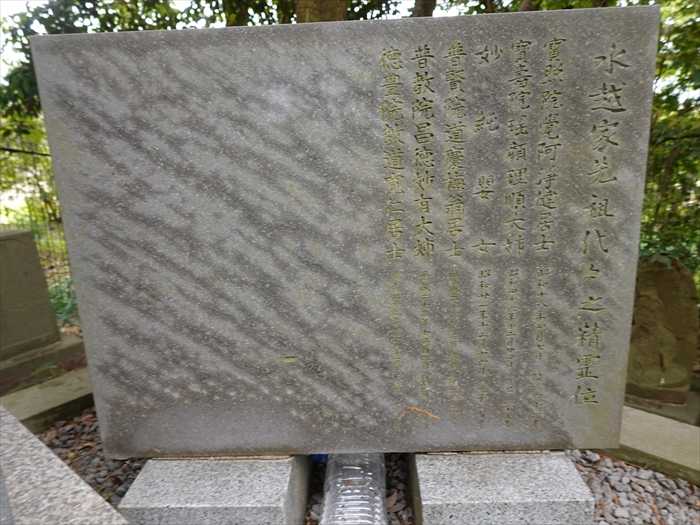

「水越家之墓」。

先程、「神明大神」の「一之鳥居」の前にあった「長屋門」の家・ 水越家 の墓であるようだ。

「水越家先祖代々之精霊位」碑。

そして「高田緑地」前の道を南に進み途中で右折し西に向かう。

この路地を右折。

正面に墓地があり、その後ろに小高い丘があった。

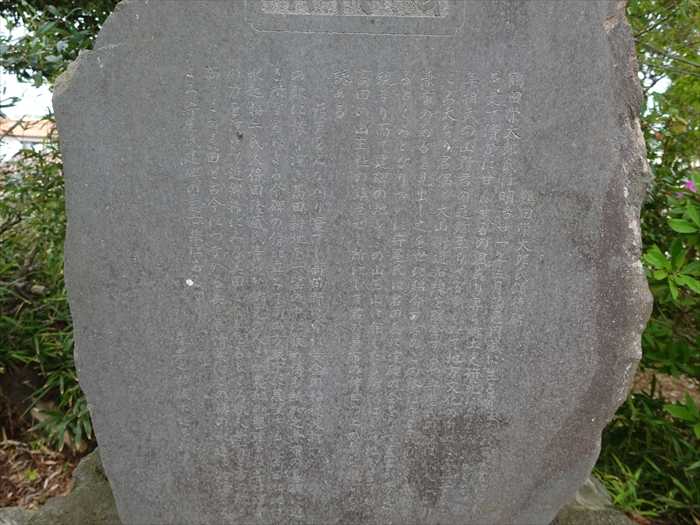

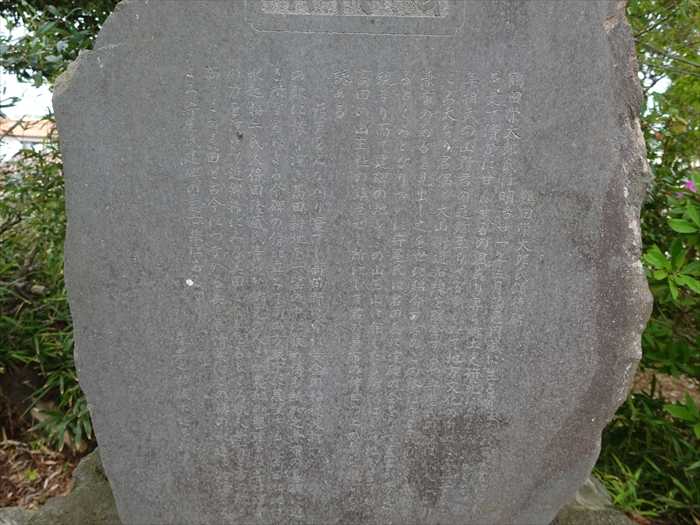

丘を上ると頂上に石碑が立っていた。

「鶴田栄太郎氏頌徳碑」。

1957 年の七堂伽藍跡碑の建碑に尽力したのは、鶴田栄太郎であった。鶴田は 1888(明治21)年

に茅ヶ崎市円蔵に生まれ、1968 年に 80 歳でなくなっている。詳しい経 歴は不明だが、戦前期

には横浜に出て事業を起こしていたようである。『相武研究』や『郷土神奈川』の編集に

携わっており、神奈川県郷土研究連盟では 副会長の要職にあった と。

「鶴田栄太郎氏頌徳碑

鶴田栄太郎は明治廿一年三月隣邑に生る 資性・・・常に名利を棄て清貧に甘んずるの風あり専ら

郷土史研究に身を捧ぐること丗餘年相武の山野君の足跡至らざるなく以って地方文化の向上に

寄与するところ大なり君偶と大山街道沿線を踏査するや守谷氏の祖に歌人仁兵衛兼布のあるを

見出し之を世に紹介す君のこの譽れは守谷氏の深く感動するところとなりついに守谷氏は君の

為に建碑の全をなす蓋君が芳志の現なり而て建碑の地をこの山王山に相したる所以はこの地が嘗て

〇〇高田の山王社の鎮座せし所にして君が・・」

下部の黒い部分が読めずに残念。

「 下寺尾の都市資源紹介「人物」 鶴田栄太郎氏( 1888 ~ 1968

「田村通り大山道」を西に向かって進むと、右側には墓地があった。

大きな墓石の前には石鳥居が。

大きな石碑に書かれた文字は?「志」ではないかと学友から。

杉崎家の墓地らしい。

杉崎家「墓誌」。

「杉 㟢 家𡳿(之)碑」。

杉崎家7名、志村家2名の名が刻まれていた。

「金重家」墓石。

「大山街道句碑」と。

「添田唖蟬坊、杉﨑鳥花句碑」。

「 春風や いそがぬ人の そでを吹く 鳥花 」

「 密会の かなしみを泣く 蛍かな 唖蟬坊 」

添田唖蟬坊は、明治大正期の演歌師で名は平吉。神奈川県大磯の生まれで一時茅ヶ崎に

住んでいたと。号は「歌をうたう唖しの蟬」と自らを称したところから由来すると。

この杉崎鍋之進の俳句の号が先の句碑の「鳥花」であるのだと。

そして道路に面した場所にあったのが「赤羽根六地蔵堂」。

正面から。

「赤羽根 六地蔵堂」。

六地蔵の左側三体。

更に西に進む。

ここは茅ヶ崎中央商店街。

街路灯が洒落ていた。

「田村通り大山道」の時代には賑わった場所であったのだろう。

「高田緑地」と。

神奈川県茅ヶ崎市高田1-58。

石段を上って行くと正面奥に立派な墓地があった。

その他は一面、松を中心とした林。

立派な墓石は並ぶ墓地であった。

「水越家之墓」。

先程、「神明大神」の「一之鳥居」の前にあった「長屋門」の家・ 水越家 の墓であるようだ。

「水越家は、 江戸時代、このあたりの名主を務め、明治中期から昭和初期にかけて地方自治に

貢献した水越良介の生家でもあります。良介は、藤沢の羽鳥にあった小笠原東陽 の

「 耕余塾 に学んだ後、地元の小学校の教師になりました。

明治15年(1882)21歳の時、 赤羽根村ほか3か村(組合村)の戸長に推され、後に松林村長、

高座郡会議員、神奈川県会議員を務め、大正9年(1920)に茅ヶ崎町長に就任しました。

当時、学校改築に端を発し、町政が紛糾していましたが、この解決 に努め町政を安定

させました。また、「老桃」の号を持つ俳人としても知られ、同家から近い墓所の碑に

「出来稲や 腹かかへゆく 村夫子」という句が刻まれ ています。 」と。

残念ながら、句碑は撮していなかったが。

貢献した水越良介の生家でもあります。良介は、藤沢の羽鳥にあった小笠原東陽 の

「 耕余塾 に学んだ後、地元の小学校の教師になりました。

明治15年(1882)21歳の時、 赤羽根村ほか3か村(組合村)の戸長に推され、後に松林村長、

高座郡会議員、神奈川県会議員を務め、大正9年(1920)に茅ヶ崎町長に就任しました。

当時、学校改築に端を発し、町政が紛糾していましたが、この解決 に努め町政を安定

させました。また、「老桃」の号を持つ俳人としても知られ、同家から近い墓所の碑に

「出来稲や 腹かかへゆく 村夫子」という句が刻まれ ています。 」と。

残念ながら、句碑は撮していなかったが。

「水越家先祖代々之精霊位」碑。

そして「高田緑地」前の道を南に進み途中で右折し西に向かう。

この路地を右折。

正面に墓地があり、その後ろに小高い丘があった。

丘を上ると頂上に石碑が立っていた。

「鶴田栄太郎氏頌徳碑」。

1957 年の七堂伽藍跡碑の建碑に尽力したのは、鶴田栄太郎であった。鶴田は 1888(明治21)年

に茅ヶ崎市円蔵に生まれ、1968 年に 80 歳でなくなっている。詳しい経 歴は不明だが、戦前期

には横浜に出て事業を起こしていたようである。『相武研究』や『郷土神奈川』の編集に

携わっており、神奈川県郷土研究連盟では 副会長の要職にあった と。

「鶴田栄太郎氏頌徳碑

鶴田栄太郎は明治廿一年三月隣邑に生る 資性・・・常に名利を棄て清貧に甘んずるの風あり専ら

郷土史研究に身を捧ぐること丗餘年相武の山野君の足跡至らざるなく以って地方文化の向上に

寄与するところ大なり君偶と大山街道沿線を踏査するや守谷氏の祖に歌人仁兵衛兼布のあるを

見出し之を世に紹介す君のこの譽れは守谷氏の深く感動するところとなりついに守谷氏は君の

為に建碑の全をなす蓋君が芳志の現なり而て建碑の地をこの山王山に相したる所以はこの地が嘗て

〇〇高田の山王社の鎮座せし所にして君が・・」

下部の黒い部分が読めずに残念。

「 下寺尾の都市資源紹介「人物」 鶴田栄太郎氏( 1888 ~ 1968

下寺尾遺跡群の一画にある「七堂伽藍跡の碑」建立の中心となったのが、鶴田栄太郎氏です。

【https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/155/vol12.pdf】より

左手前方に「NTT局舎ビル NTT東日本 茅ヶ崎松林局」の鉄塔が見えた。

そしてこの日の最後に訪ねた「高田鎮守 熊野神社 大岡家創建」の案内塔が姿を現した。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

彼は茅ヶ崎生まれの郷土史研究家で、一生を茅ヶ崎の史跡発掘、研究、紹介活動に尽くしました。

伝説の七堂伽藍については、本当なのかどうかや時代者証などで多くの議論があり、結論は将来の

『研究』にゆだねられました.

伝説の七堂伽藍については、本当なのかどうかや時代者証などで多くの議論があり、結論は将来の

『研究』にゆだねられました.

彼は、この「七堂伽藍」研究を機に、西久保宝生寺の阿弥陀三尊像の発見、東海道ー里塚は、

懐島の碑など数々の句碑の建立、大岡祭の開催など茅ヶ崎の文化財保護活動をはじめ、

郷土史小冊子「あしかび叢書」を創刊し、郷土史雑誌「武相文化」などにも積極的に投稿し、

茅ヶ崎の史跡・文化財を積極的に紹介し読けました。

懐島の碑など数々の句碑の建立、大岡祭の開催など茅ヶ崎の文化財保護活動をはじめ、

郷土史小冊子「あしかび叢書」を創刊し、郷土史雑誌「武相文化」などにも積極的に投稿し、

茅ヶ崎の史跡・文化財を積極的に紹介し読けました。

1968年10月20日、講演を終えた後、「これで今日の講座を終わります」と言い終えるや、隣の

人に倒れかかり絶命したと言ういきさつは、終生の研究者を象徴しています.

人に倒れかかり絶命したと言ういきさつは、終生の研究者を象徴しています.

近年「古代寺院( 七堂伽藍跡)」の存在が証明され、国の史跡になるにあたり、草むす「碑」の

そばに立ら、大いに喜んでおられることでしよう。こんなに素晴らしい宝を探究し伝えて

くださった鶴田栄太郎氏に、茅ヶ崎市民として深く感謝いたします。(増田・富水)」

そばに立ら、大いに喜んでおられることでしよう。こんなに素晴らしい宝を探究し伝えて

くださった鶴田栄太郎氏に、茅ヶ崎市民として深く感謝いたします。(増田・富水)」

「 下寺尾の都市資源紹介「民話」 民話 【七堂伽藍】

昔、下寺尾に大きな寺がありましたが、火事で焼けて今はありません.この火事は住職の尼さんの

比丘尼が、南港の漁師の苦情に耐えかねて寺を焼いたというお話です.

昔、下寺尾に大きな寺がありましたが、火事で焼けて今はありません.この火事は住職の尼さんの

比丘尼が、南港の漁師の苦情に耐えかねて寺を焼いたというお話です.

今からハ百年ほど昔、現在の茅ヶ崎北陵高校の南の所に、海円院というお寺がありました。

大きな規模ですので近在の人々は七堂伽藍とも呼んでいました。比丘尼は、30歳そこそこで、

美しく聡明で気立てがよく、近郷の村人にたいへん慕われていました。比丘尼は空腹で倒れていた

乞食の助三の看護をして、寺にしばらく住ませていました。

美しく聡明で気立てがよく、近郷の村人にたいへん慕われていました。比丘尼は空腹で倒れていた

乞食の助三の看護をして、寺にしばらく住ませていました。

お寺の灯明の灯りのせいで魚が取れないという漁師の苦情に思い悩む比丘尼に、助三は心を痛め、

本堂を焼いて姿を消しました。海円院の火事の後、南湖の海ではもとどおり豊漁が続くように

なりました.

本堂を焼いて姿を消しました。海円院の火事の後、南湖の海ではもとどおり豊漁が続くように

なりました.

身代わりになって役人に捕らえられた比丘尼は、詮議を受け、処刑されたとのことです.

「茅ヶ崎の民話劇 第一集」編集 茅ヶ崎民話の会(要約 川合)」

【https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/155/vol12.pdf】より

左手前方に「NTT局舎ビル NTT東日本 茅ヶ崎松林局」の鉄塔が見えた。

そしてこの日の最後に訪ねた「高田鎮守 熊野神社 大岡家創建」の案内塔が姿を現した。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その82 )・ … 2022.06.28 コメント(4)

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その81)・輪… 2022.06.27

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了… 2022.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.