PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

コクチナシ、八重ク…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【小錦草が急激に生… New!

Gママさん

New!

Gママさん

綾瀬市蟹ヶ谷公園の… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【小錦草が急激に生…

New!

Gママさん

New!

Gママさん綾瀬市蟹ヶ谷公園の… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 寒川町歴史散歩

【寒川町の寺社旧蹟を巡る】 目次

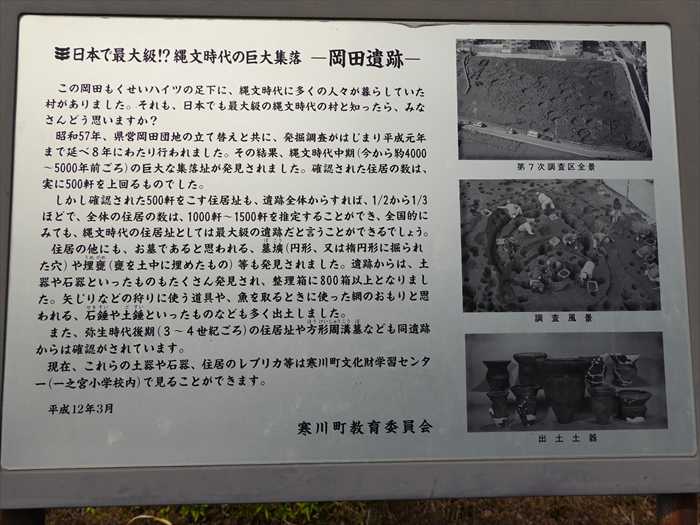

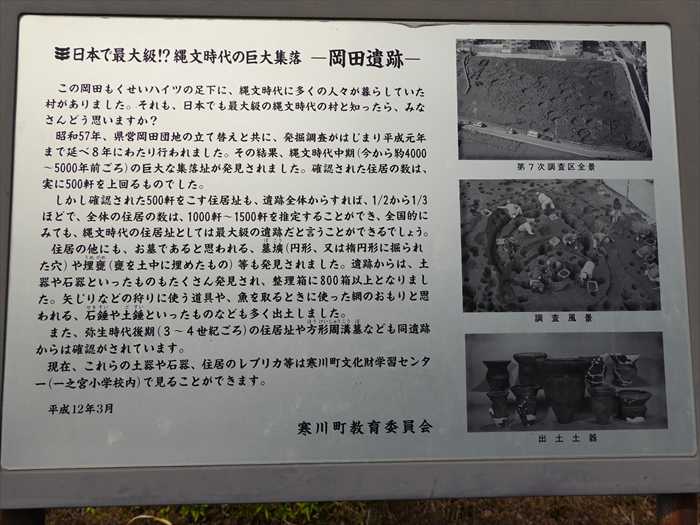

次に訪ねた「岡田遺跡」案内板が左手に。

神奈川県高座郡寒川町岡田7丁目1。

発掘跡は埋め戻され公園になったのであろうか。

その先には「寒川もくせいハイツ11号棟」が見えた。

ここは、現在「越公園」。

現在の「寒川さくら幼稚園」や「菅谷神社」の裏側(北側)の越公園に「岡田遺跡」に関する

案内板が建てられていた。

この岡田もくせいハイツの足下に、縄文時代に多くの人々が暮らしていた村がありました。

それも、日本でも最大級の縄文時代の村と知ったら、みなさんどう思いますか?

昭和57年、県営岡田団地の立て替えと共に、発掘調査がはじまり、平成元年まで、延べ8年に

わたり行われました。その結果、縄文時代中期(今から約4000年~5000年前ごろ)の巨大な

集落址が発見されました。確認された住居の数は、実に500軒を上回るものでした。

しかし、確認された500軒をこす住居址も、遺跡全体からすれば1/2から1/3ほどで、全体の

住居の数は1000軒から1500軒を推定することができ、全国的にみても縄文時代の住居址

としては最大級の遺跡だと言うことができるでしょう。

住居の他にも、お墓であると思われる墓壙(ぼこう)(円形または楕円形に掘られた穴)や

埋甕(うめがめ)(甕を土中に埋めたもの)等も発見されました。遺跡からは、土器や石器と

いったものもたくさん発見され、矢じりなどの狩りに使う道具や魚を取る時に使った

網のおもりと思われる石錘(せきすい)や土錘(どすい)といったものなども多く出土しました。

また、弥生時代後期(3~4世紀ごろ)の住居址や方形周溝墓なども同遺跡からは確認が

されています。

現在、これらの土器や石器、住居のレプリカ等は寒川町文化財学習センター(一之宮小学校内)で

見ることができます。」

第7次の調査区全景、調査風景、出土土器の写真。

[規模]

現在地から100~150mほど東の場所、現在駐車場、畑になっている場所の周囲に

3つの環状集落があったのだと。

a環状集落址:直径100m~170m程度

b環状集落址:東西200m、南北150m程度

c環状集落址:東西180m、南北130m程度

推定全体住居址数(a+b+c)は、1000軒~1500軒

1軒の大きさは、直径4m~6m程度

縄文前期は、現JR相模線の北側、岡田遺跡の近くまで入り江が入り組んでいたと思われます

(縄文海進)ので、海で魚や貝類を捕っていたと思われます。

[ 岡田遺跡出土品 ]👈リンク

石器、土器、貝類に加え、魚の骨も発見されています。

大半は炉内から出土し、すべて焼けて灰白色です。

量が多いものは、エイ類、サメ類、イワシ類、

コイ科、カツオ、タイ科の魚などです。

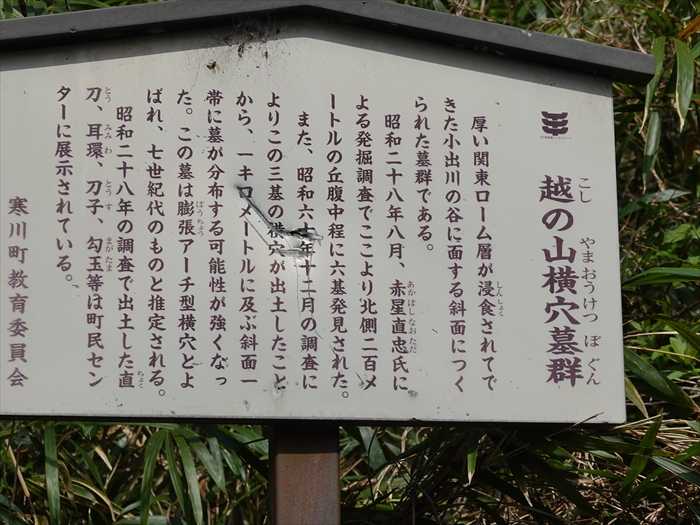

そして次の「越の山横穴墓群」に向かって東に進む。

道路脇には芝桜が。

Iphoneの案内に従って進む。

山の斜面にあった案内板を見つける。

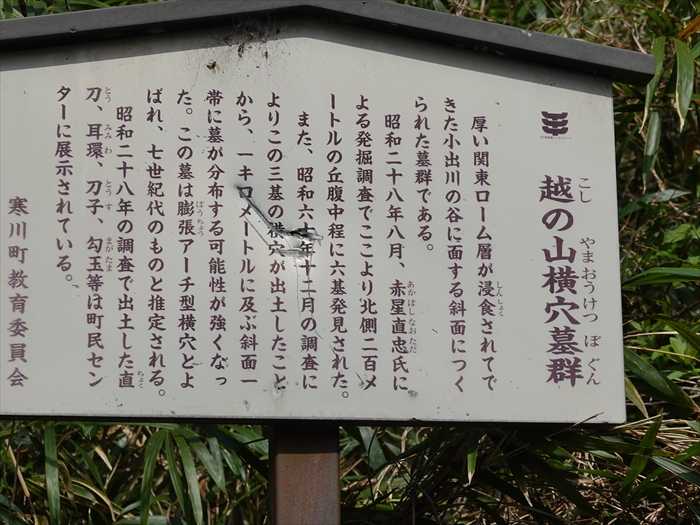

「越の山横穴墓群

厚い関東ローム層が浸食されてできた小出川の谷に面する斜面につくられた墓群である。

次に訪ねた「岡田遺跡」案内板が左手に。

神奈川県高座郡寒川町岡田7丁目1。

発掘跡は埋め戻され公園になったのであろうか。

その先には「寒川もくせいハイツ11号棟」が見えた。

ここは、現在「越公園」。

現在の「寒川さくら幼稚園」や「菅谷神社」の裏側(北側)の越公園に「岡田遺跡」に関する

案内板が建てられていた。

この岡田もくせいハイツの足下に、縄文時代に多くの人々が暮らしていた村がありました。

それも、日本でも最大級の縄文時代の村と知ったら、みなさんどう思いますか?

昭和57年、県営岡田団地の立て替えと共に、発掘調査がはじまり、平成元年まで、延べ8年に

わたり行われました。その結果、縄文時代中期(今から約4000年~5000年前ごろ)の巨大な

集落址が発見されました。確認された住居の数は、実に500軒を上回るものでした。

しかし、確認された500軒をこす住居址も、遺跡全体からすれば1/2から1/3ほどで、全体の

住居の数は1000軒から1500軒を推定することができ、全国的にみても縄文時代の住居址

としては最大級の遺跡だと言うことができるでしょう。

住居の他にも、お墓であると思われる墓壙(ぼこう)(円形または楕円形に掘られた穴)や

埋甕(うめがめ)(甕を土中に埋めたもの)等も発見されました。遺跡からは、土器や石器と

いったものもたくさん発見され、矢じりなどの狩りに使う道具や魚を取る時に使った

網のおもりと思われる石錘(せきすい)や土錘(どすい)といったものなども多く出土しました。

また、弥生時代後期(3~4世紀ごろ)の住居址や方形周溝墓なども同遺跡からは確認が

されています。

現在、これらの土器や石器、住居のレプリカ等は寒川町文化財学習センター(一之宮小学校内)で

見ることができます。」

第7次の調査区全景、調査風景、出土土器の写真。

[規模]

現在地から100~150mほど東の場所、現在駐車場、畑になっている場所の周囲に

3つの環状集落があったのだと。

a環状集落址:直径100m~170m程度

b環状集落址:東西200m、南北150m程度

c環状集落址:東西180m、南北130m程度

推定全体住居址数(a+b+c)は、1000軒~1500軒

1軒の大きさは、直径4m~6m程度

縄文前期は、現JR相模線の北側、岡田遺跡の近くまで入り江が入り組んでいたと思われます

(縄文海進)ので、海で魚や貝類を捕っていたと思われます。

[ 岡田遺跡出土品 ]👈リンク

石器、土器、貝類に加え、魚の骨も発見されています。

大半は炉内から出土し、すべて焼けて灰白色です。

量が多いものは、エイ類、サメ類、イワシ類、

コイ科、カツオ、タイ科の魚などです。

そして次の「越の山横穴墓群」に向かって東に進む。

道路脇には芝桜が。

Iphoneの案内に従って進む。

山の斜面にあった案内板を見つける。

「越の山横穴墓群

厚い関東ローム層が浸食されてできた小出川の谷に面する斜面につくられた墓群である。

昭和ニ十八年八月、赤星直忠氏による発掘調査でここより北側ニ百メートルの丘腹中程に

六基発見された。

また、昭和六十年十ニ月の調査によりこの三基の横穴が出土したことから、一キロメートルに

及ぶ斜面一帯に墓が分布する可能性が強くなった。この墓は膨張アーチ型横穴とよばれ

七世紀のものと推定される。

六基発見された。

また、昭和六十年十ニ月の調査によりこの三基の横穴が出土したことから、一キロメートルに

及ぶ斜面一帯に墓が分布する可能性が強くなった。この墓は膨張アーチ型横穴とよばれ

七世紀のものと推定される。

昭和ニ十八年の調査出土した直刀、耳環、刀子、勾玉等は町民センターに展示されている。」

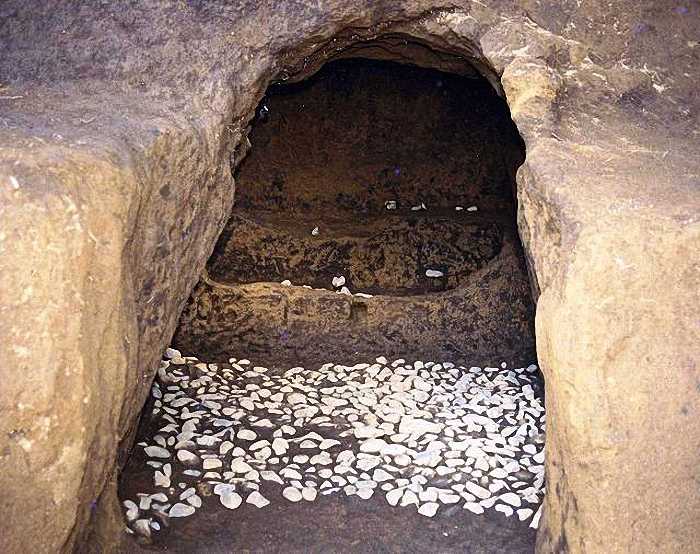

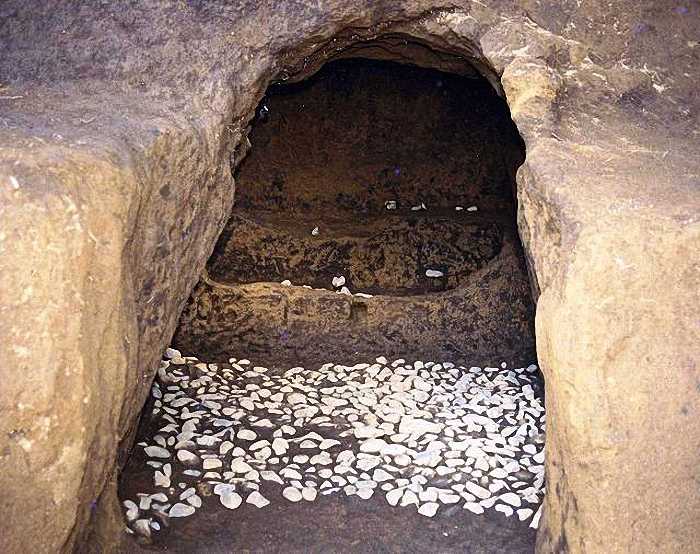

「 越の山横穴墓 」👈リンク を探したが・・・・。

昭和60年調査全景、第7号~第9号横穴墓の写真を ネット から。

本来は横穴はもっと長く、天井もあったが、入口や天井部分の多くが後世の掘削のため

失われていたと。

古墳時代、第7号横穴墓全景 を ネット から。

次に訪ねたのが「東守神社(とうずじんじゃ)」。

神奈川県高座郡寒川町岡田4丁目17−1。

「社殿」。

御祭神は「天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)」。

扁額「東守神社」。

内陣。

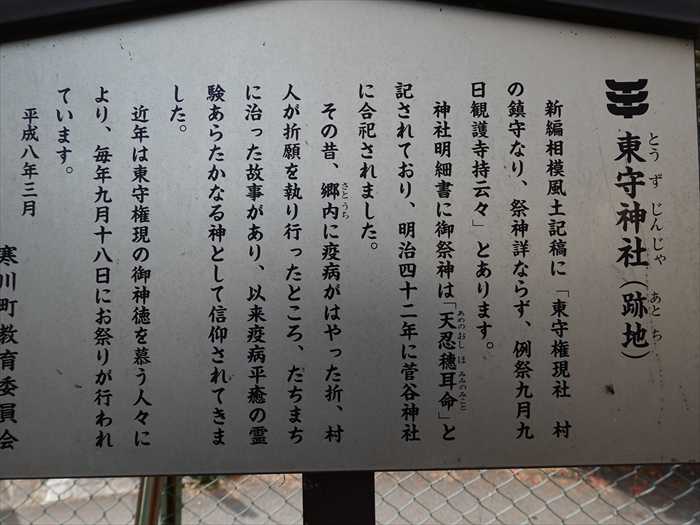

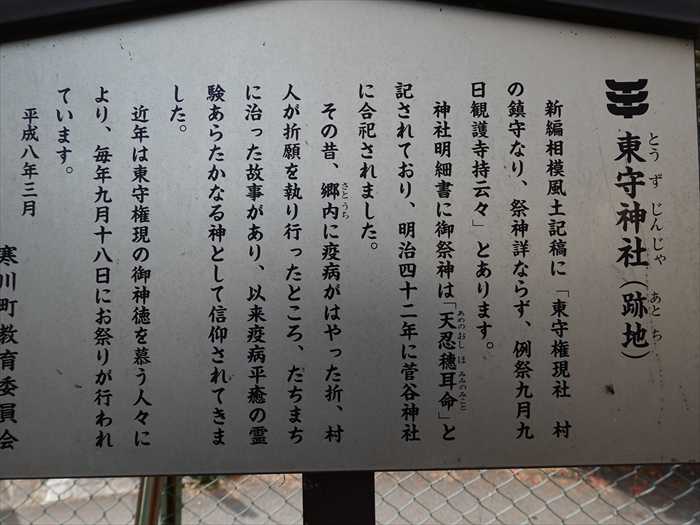

「 東守神社(とうずじんじゃ)(跡地)

新編相模風土記稿に「東守権現社 村の鎮守なり、祭神詳かならず、例祭九月九日観護寺持云々」

とあります。

神社明細書に御祭神は「天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)」と記されており、明治四十二年

に菅谷神社に合祀されました。

その昔、郷内に疫病がはやった折、村人が祈願を執り行ったところ、たちまちに治った故事があり、

以来疫病平癒の霊験あらたかなる神として信仰されてきました。

近年は東守権現の御神徳を慕う人々により、毎年九月十八日にお祭が行われています。」

「大山燈籠」に向かって高座郡寒川町岡田4丁目の住宅街を進む。

民家の立派な門。

この場所に「大山燈籠」があるはずであったが、姿はなかった。

神奈川県高座郡寒川町岡田4丁目8−26。

これを探していたのであったが、ネットにて調べてみると、『毎年、大山夏山の時期、

7月27日頃~8月17日頃にかけて、町内数カ所に、「大山灯籠」が建ちます。』と。

普段は「東守神社」等に奉納されているのであろうか。

「 越の山横穴墓 」👈リンク を探したが・・・・。

昭和60年調査全景、第7号~第9号横穴墓の写真を ネット から。

本来は横穴はもっと長く、天井もあったが、入口や天井部分の多くが後世の掘削のため

失われていたと。

古墳時代、第7号横穴墓全景 を ネット から。

次に訪ねたのが「東守神社(とうずじんじゃ)」。

神奈川県高座郡寒川町岡田4丁目17−1。

「社殿」。

御祭神は「天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)」。

扁額「東守神社」。

内陣。

「 東守神社(とうずじんじゃ)(跡地)

新編相模風土記稿に「東守権現社 村の鎮守なり、祭神詳かならず、例祭九月九日観護寺持云々」

とあります。

神社明細書に御祭神は「天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)」と記されており、明治四十二年

に菅谷神社に合祀されました。

その昔、郷内に疫病がはやった折、村人が祈願を執り行ったところ、たちまちに治った故事があり、

以来疫病平癒の霊験あらたかなる神として信仰されてきました。

近年は東守権現の御神徳を慕う人々により、毎年九月十八日にお祭が行われています。」

「大山燈籠」に向かって高座郡寒川町岡田4丁目の住宅街を進む。

民家の立派な門。

この場所に「大山燈籠」があるはずであったが、姿はなかった。

神奈川県高座郡寒川町岡田4丁目8−26。

これを探していたのであったが、ネットにて調べてみると、『毎年、大山夏山の時期、

7月27日頃~8月17日頃にかけて、町内数カ所に、「大山灯籠」が建ちます。』と。

普段は「東守神社」等に奉納されているのであろうか。

【https://ameblo.jp/samukawa-kankou/entry-12617169466.html】より

大山詣での旅人の道しるべとして、関東圏を中心に、遠くは福島や新潟、長野などにも

残っています。寒川町の灯籠は、夕方6時を過ぎたあたりから灯がともり、夜の帳が降りた後も、

道行く人をやさしい光で導いてくれます。

特にここ岡田の灯籠2基は昔ながらのろうそくの明かりで、時折、風にかすかに揺らめきながら

静かに輝きます と。

【https://ameblo.jp/samukawa-kankou/entry-12617169466.html】より

さらに高座郡寒川町岡田4丁目の住宅街の坂道を上って行った。

次に訪ねたのが「等覚寺跡」。

石碑と石仏が並んでいた。

神奈川県高座郡寒川町岡田3丁目6。

一段下の場所には広い墓地があった。

古い無縫塔・石碑が並ぶ。

「元等覚寺先師尊霊」の文字が卒塔婆に。

多くの墓石が。

「元禄六年癸酉(1693年)正月廿八日」と刻まれた石仏。

錫杖と宝珠を持つ石仏。

直ぐ近くにあった「塔の塚」。

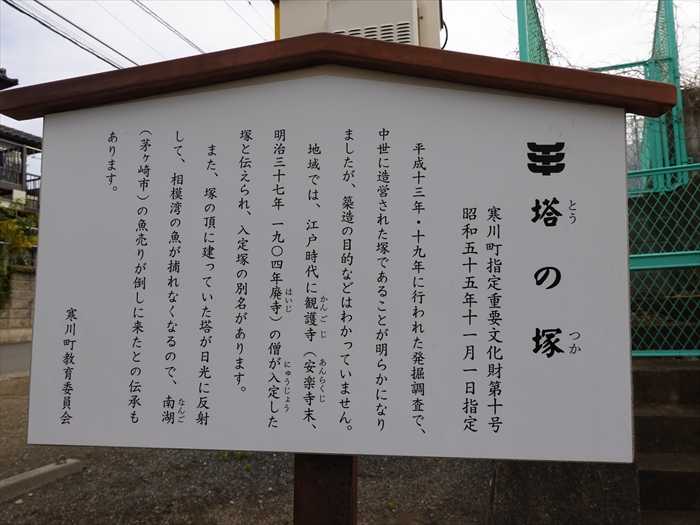

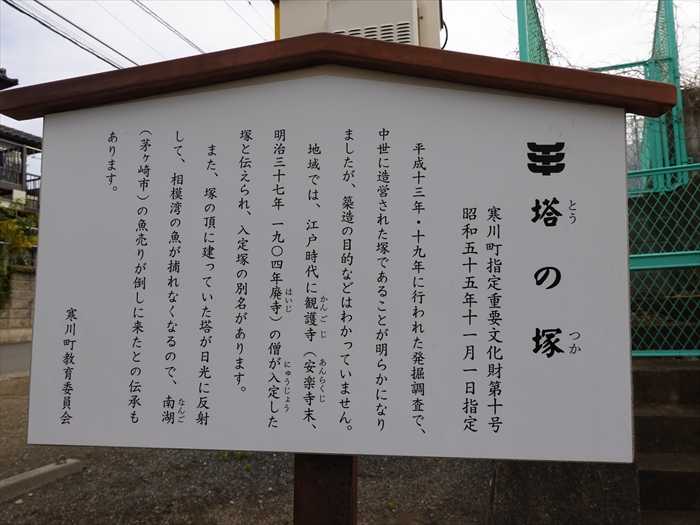

「塔の塚

寒川町指定重要文化財第十号

昭和五十五年十一月一日指定

平成十三年・十九年に行われた発掘調査で、中世に造営された塚であることが明らかになり

ましたが、築造の目的などはわかっていません。

地域では、江戸時代に観護寺(安楽寺末、明治三十七年一九〇四年廃寺)の僧が入定した塚と

伝えられ、入定塚の別名があります。

伝えられ、入定塚の別名があります。

また、塚の頂に建っていた塔が日光に反射して、相模湾の魚が捕れなくなるので、南湖

(茅ヶ崎市)の魚売りが倒しに来たとの伝承もあります。」

「塔の塚」を見上げる。

別の場所から。

この塚の頂に塔が建っていたと。

左奥に見えたのが「寒川キリスト教会」。

ズームして。

「中原街道」に出る。

「中原街道」を横切り直進する。

前方に「道祖神」と「庚申塔」が現れた」。

神奈川県高座郡寒川町岡田2丁目20。

「山状角柱型道祖神」

「庚申塔」。

嘉永4年(1851)と刻まれていた。

一段上が「大塚児童遊園地」になっていた。

ここにあったのが「日枝・八坂神社合祀記念碑」

神奈川県高座郡寒川町岡田2丁目20。

手前に蛇の姿の像が。

さらに北西方向に進むと現れたのが「寒川小学校前」交差点。

その先に「寒川小学校」。

交差点の角には水仙の花が。

ラッパスイセン。

そして「寒川小学校」の桜も開花を始めていた。

ソメイヨシノ。

「寒川小学校裏」交差点を通過。

右手にあった「宮山遺跡」を振り返る。

神奈川県高座郡寒川町宮山。

入口には「オリーブの丘公園」の表示板が。

「宮山遺跡

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「塔の塚」を見上げる。

別の場所から。

この塚の頂に塔が建っていたと。

左奥に見えたのが「寒川キリスト教会」。

ズームして。

「中原街道」に出る。

「中原街道」を横切り直進する。

前方に「道祖神」と「庚申塔」が現れた」。

神奈川県高座郡寒川町岡田2丁目20。

「山状角柱型道祖神」

左側面には「岡田村氏子中」「世話人」と。

風化が進み確認できなかったが

右側面に「文政拾年亥十二月吉日」(1827)の銘があったようだ。

「庚申塔」。

嘉永4年(1851)と刻まれていた。

一段上が「大塚児童遊園地」になっていた。

ここにあったのが「日枝・八坂神社合祀記念碑」

神奈川県高座郡寒川町岡田2丁目20。

手前に蛇の姿の像が。

さらに北西方向に進むと現れたのが「寒川小学校前」交差点。

その先に「寒川小学校」。

交差点の角には水仙の花が。

ラッパスイセン。

そして「寒川小学校」の桜も開花を始めていた。

ソメイヨシノ。

「寒川小学校裏」交差点を通過。

「 高木清方の墓

」。

この石碑は、当初根岸緑地(宮山36-4)に設置されていたが、区画整理事業にともない、

根岸緑地がなくなったため、平成17年(2005)8月に、七堂伽藍跡の礎石と一緒に、寒川小学校に

移設されたとのこと。

寒川町宮山934。

「天正19年(1591)、旗本高木清方は倉見村680石余を与えられると、ここに

東西42間(約76m)南北24間(約43m)の屋敷を建て移り住みました。

のちに江戸に移住しますが、慶安2年(1649)に没すると、倉見に葬られました。

自然石を用いた大きな墓です。」と。

根岸緑地がなくなったため、平成17年(2005)8月に、七堂伽藍跡の礎石と一緒に、寒川小学校に

移設されたとのこと。

寒川町宮山934。

「天正19年(1591)、旗本高木清方は倉見村680石余を与えられると、ここに

東西42間(約76m)南北24間(約43m)の屋敷を建て移り住みました。

のちに江戸に移住しますが、慶安2年(1649)に没すると、倉見に葬られました。

自然石を用いた大きな墓です。」と。

右手にあった「宮山遺跡」を振り返る。

神奈川県高座郡寒川町宮山。

入口には「オリーブの丘公園」の表示板が。

「宮山遺跡

時代 : 弥生時代後期~古墳時代前期、中世

発握調査 : 平成9年( 1997年)マンションの建設工事に伴う発掘調査

: 平成14年( 2002年)宅地造成にともなう発掘調査

: 平成14年( 2002年)宅地造成にともなう発掘調査

主な遺構 : 方形周濠墓19基、住居跡 8軒、V字溝 1条

主な遺物 : 弥生土器、石器、銅銭、かわらけ

主な遺物 : 弥生土器、石器、銅銭、かわらけ

※出土土器の一部や遺跡の写真パネルは、一之宮小学校内にある文化財学習センターで見る

ことができます。

方形周溝墓:弥生時代から古墳時代初期にかけて造られた墓の一つの形です。中心に遺体を

理葬する主体部を設け、その周囲に方形の溝をめぐらせて造られました。

理葬する主体部を設け、その周囲に方形の溝をめぐらせて造られました。

写真のものは大型のもので、古墳時代になって築かれたものと考えられます。

V字溝 : 断面の形がアルファベットのVの字に見えることからこの名が付けられました。

弥生時代には集落を囲う「環濠」として盛んに造られました。

弥生時代には集落を囲う「環濠」として盛んに造られました。

弥生土器 :出土した土器は、東海地方で用いられたものとよく似た特徴が認められ、

当時、この地に住んだ人々が東海地方と深い関わりをもっていたことがうかがわれます。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[寒川町歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その26) ・ … 2022.07.29

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その25)・ … 2022.07.28

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その24) ・ … 2022.07.27 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.