PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「小野川」での「小江戸佐原舟めぐり」を終え、「樋橋」の先にあった

「 伊能忠敬記念館 」に向かって進む。

「 伊能忠敬記念館 」の入口。

「 伊能忠敬」 は江戸時代、日本国中を測量してまわり、初めて実測による日本地図を

完成させた人。忠敬は、延享2年(1745年)現在の千葉県九十九里町で生まれ、横芝光町で

青年時代を過ごし、17歳で伊能家当主となり、佐原で家業のほか村のため名主や村方後見として

その後、家督を譲り隠居して勘解由と名乗り50歳で江戸に出て、55歳(寛政12年、1800年)

から71歳(文化13年、1816年)まで10回にわたり測量を行いました。その結果完成した地図は、

極めて精度の高いもので、ヨーロッパにおいて高く評価され、明治以降国内の基本図の一翼を

担いました。

「 伊能忠敬記念館 」。

「 伊能忠敬記念館案内

開館時間 9:00~16:30

休館日 月曜日・年末年始

入場料 大人500円

コロナ対策 展示室内の同時収容人数 MAX150人」

国宝 伊能忠敬 関係資料の世界 」と。

麁絵図(あらえず)、各測量地から提出させた参考絵図などがあります。

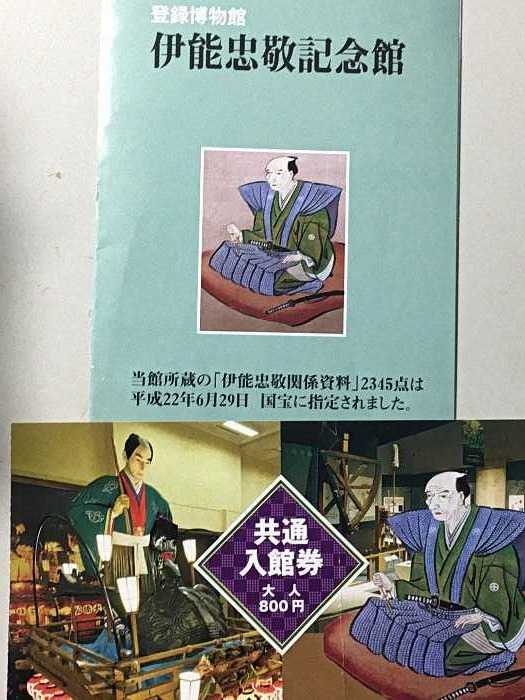

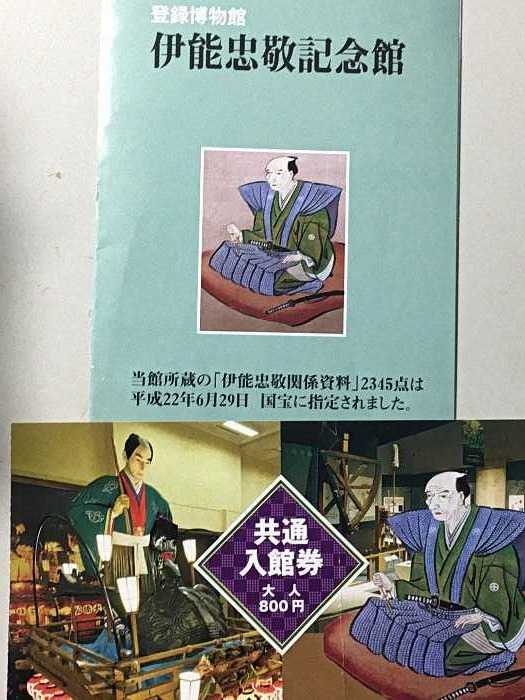

「伊能忠敬記念館」パンフレット と 入館券 。

共通入館券 を買っていたようです。

「 伊能道 千葉県一周 五一七キロ 」ポスター。

「「伊能道」とは

実測による日本地図を江戸時代に作成し千葉県の偉人。「伊能忠敬」の測量の旅にちなんだ

モバイルスタンプラリーです。海沿いや川沿いに設置された全21箇所のスタンプスポットを

訪ね、海風や川風を感じながら歩いてみませんか。

伊能忠敬(1745~1818)

延享二年(1745年)現在の千葉県九十九里町小関生まれ。

十七歳で佐原の商家、伊能家の婿養子となる。

四十九歳で家業を譲って江戸に移り住み、徒歩で全国を測量し、大日本沿海輿地全図などを

作成した。

このスタンプラリーは既に2023年3月31日(金)で終了した と。

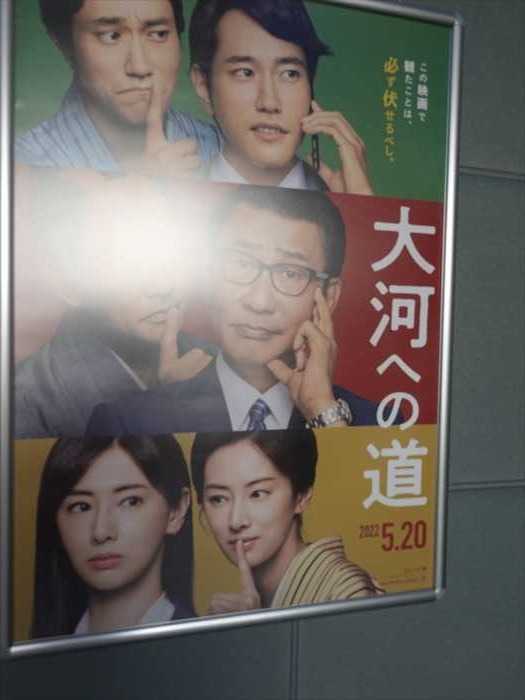

掲示板にも様々なポスターが。

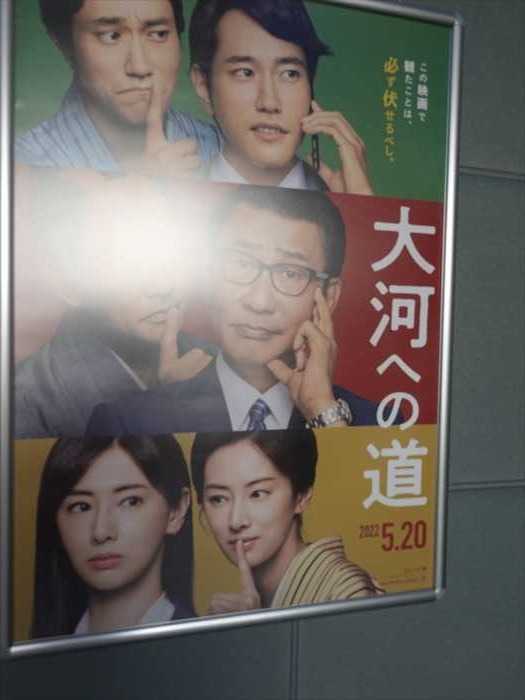

映画「 大河への道 」 👈リンク ポスター。

劇場公開日:2022年5月20日

落語家・立川志の輔による新作落語「大河への道 伊能忠敬物語」を映画化。

主演の中井貴一をはじめ、松山ケンイチ、北川景子らキャストがそれぞれ1人2役を務め、現代を

舞台に繰り広げられる大河ドラマ制作の行方と、200年前の日本地図完成に隠された感動秘話を

描き出す。千葉県香取市役所では地域を盛り上げるため、初めて日本地図を作ったことで有名な

郷土の偉人・伊能忠敬を主人公にした大河ドラマの開発プロジェクトが立ち上がる。

しかし脚本制作の最中に、忠敬が地図完成の3年前に亡くなっていたという事実が発覚してしまう。

1818年、江戸の下町。伊能忠敬は日本地図の完成を見ることなく他界する。彼の志を継いだ

弟子たちは地図を完成させるべく、一世一代の隠密作戦に乗り出す。

「花のあと」の中西健二が監督を務め、「花戦さ」の森下佳子が脚本を手がけた と。

「 伊能忠敬翁モザイクアート 」の手前でアルコール消毒を。

展示コーナーへ。

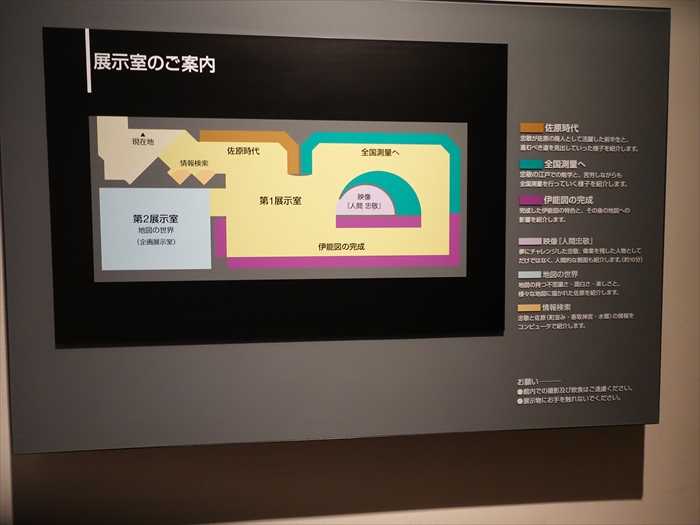

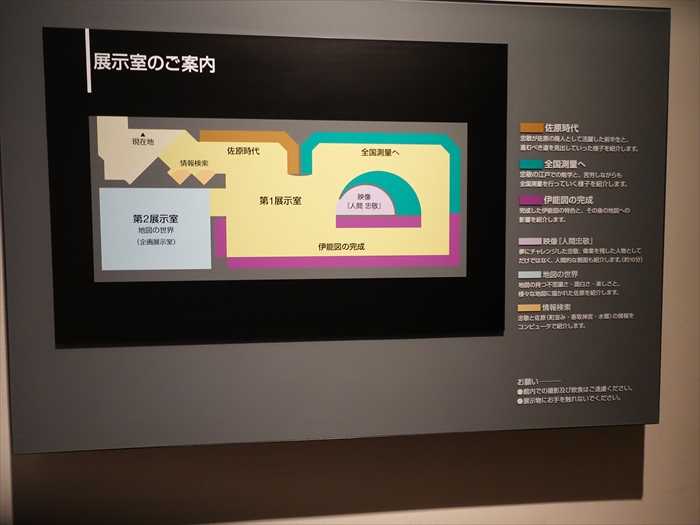

「 展示室のご案内 」。

「 伊能図とランドサットから見た日本列島

」

「 伊能図 」

「 ランドサットから見た日本列島 」。

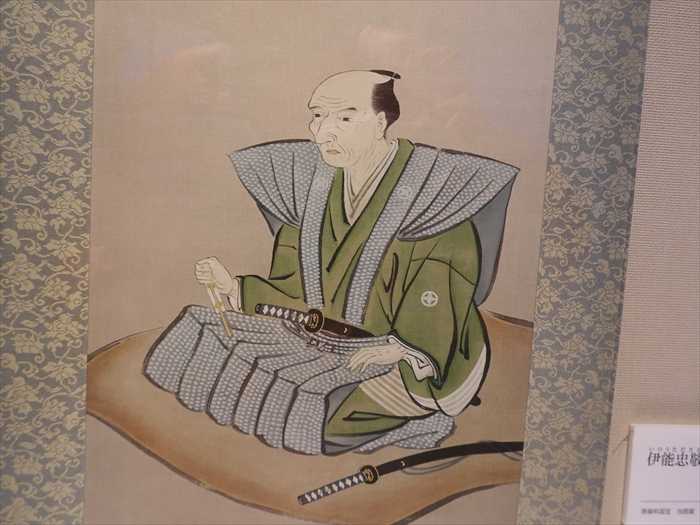

「 伊能忠敬像 」。

絹本着色掛幅装 90.4cm×31.4cm

ズームして。

孫の忠誨の日記に青木が持参したことが記されており、この頃作製したと考えられる。

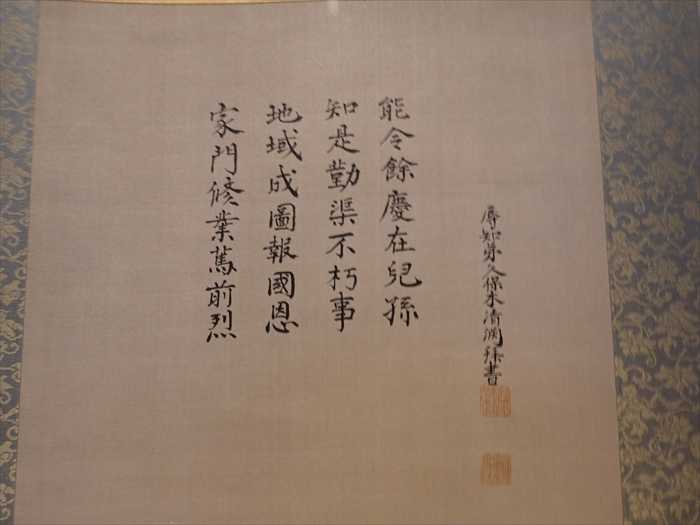

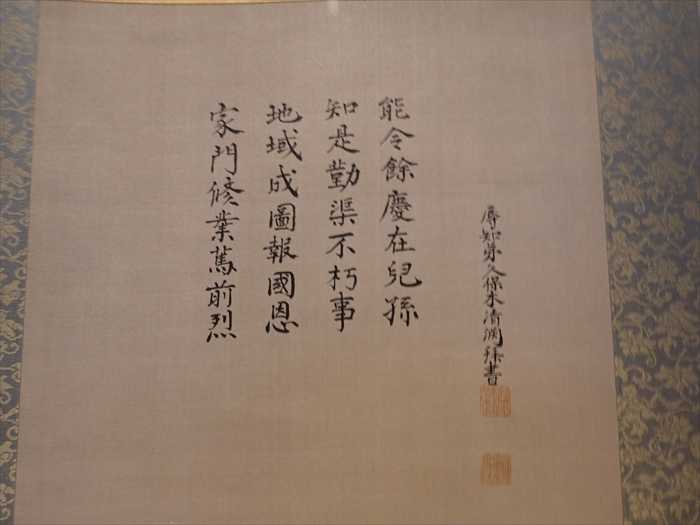

「久保木清淵の賛 」 が書かれていた。

「 能令餘慶在 成 圖 家門修業 䔍 前烈 」と。

chatGPTによると

「もし、残された功績が子孫たちに知られるならば、それが最も不滅のことである。

同時に、祖国の地域や報国の恩について記録を残し、家族の門戸は先祖の事績を継承することで

より堅固になるでしょう。」と。

そして展示会場内に。

まずは「 佐原での活躍 」展示ブースへ。

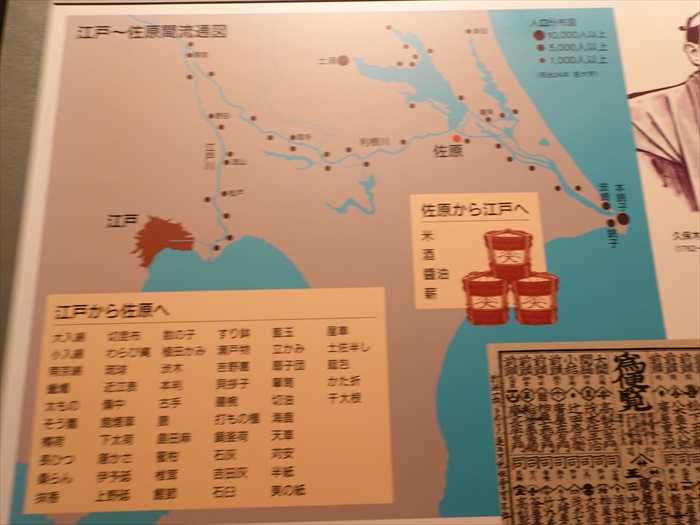

「 当時の佐原 」

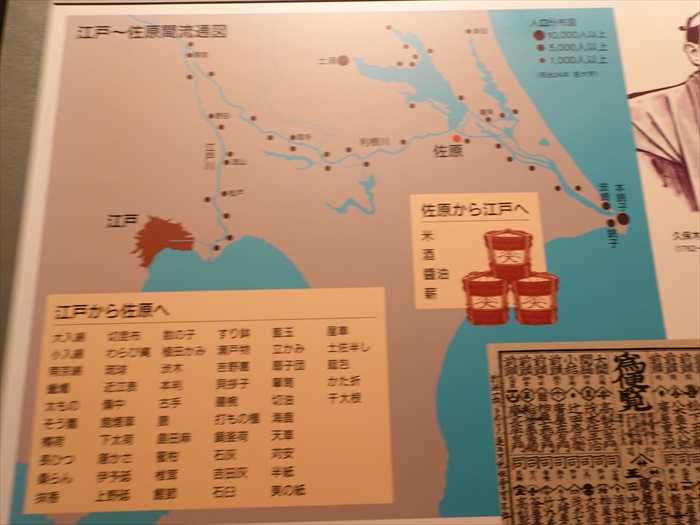

「 江戸~佐原間流通図 」

江戸から佐原へ持ち込まれた品々、佐原から江戸への品々。

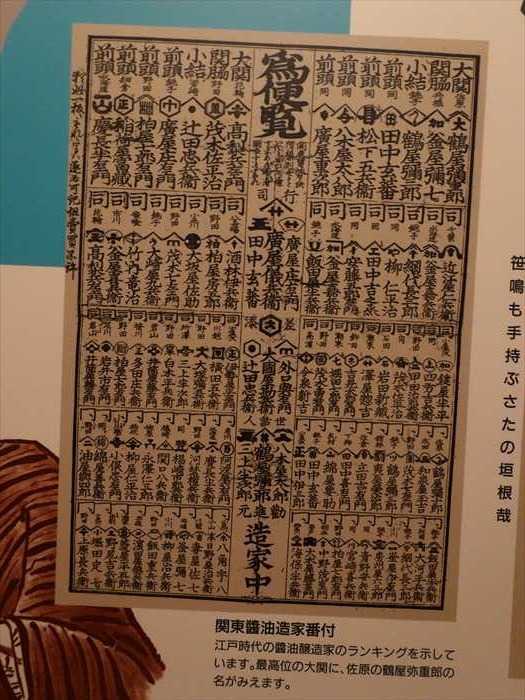

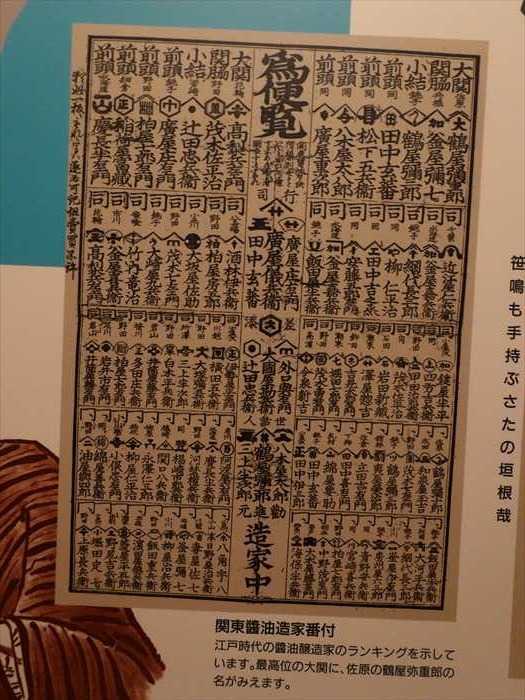

「 関東醤油造家番付 」

江戸時代の醤油釀造家のランキングを示しています。

最高位の大関に、佐原の鶴屋弥重郎の名がみえます。

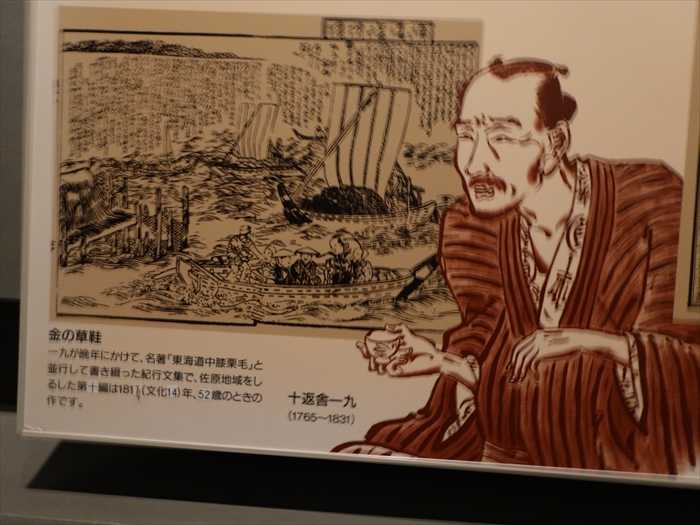

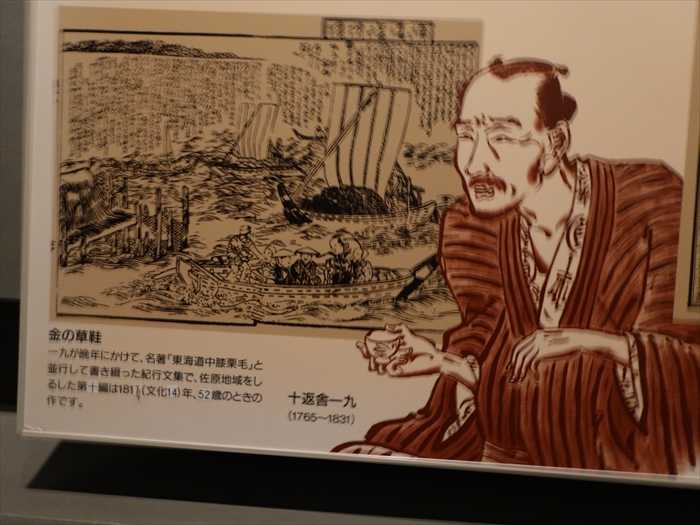

「金の草履」

一九が晩年にかけて、名著「東海道中膝栗毛」と並行して書き綴った紀行文書で、

佐原地域をしるした第十編は1814(文化14)年、52歳のときの作です。

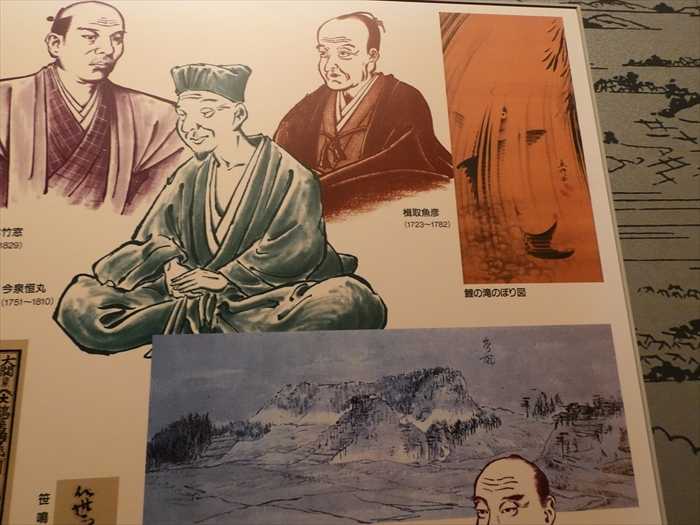

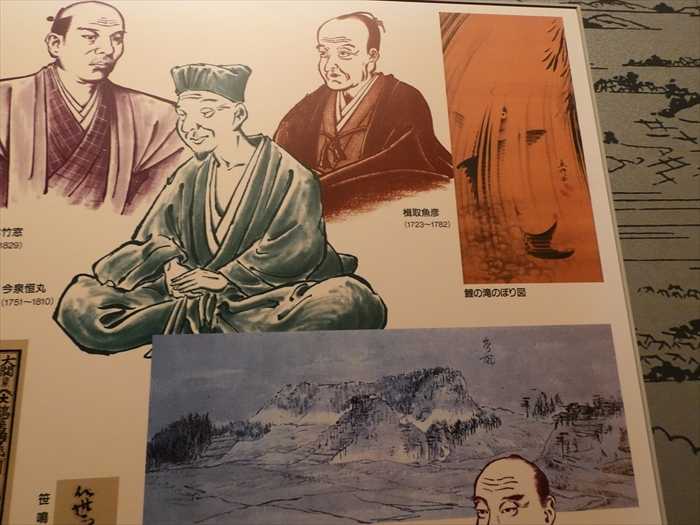

「 佐原周辺の出身者や 佐原に縁のある文人 」

久保木竹窓、楫取魚彦、今泉恒丸、小林一茶、渡辺崋山。

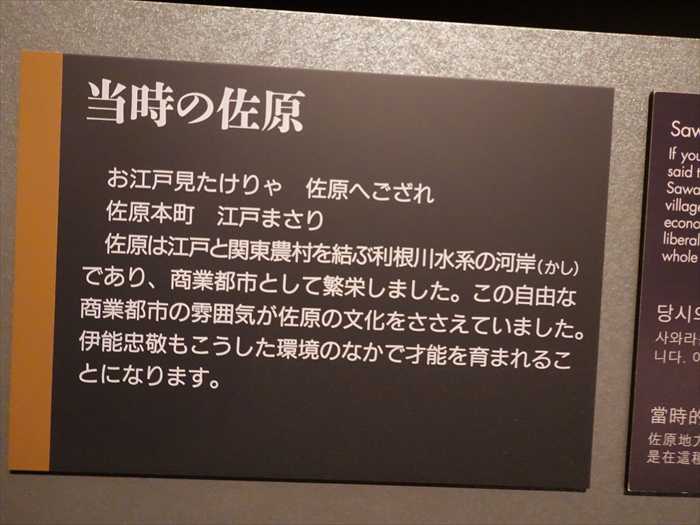

「 当時の佐原

お江戸見たけりゃ 佐原へござれ

佐原本町 江戸まさり

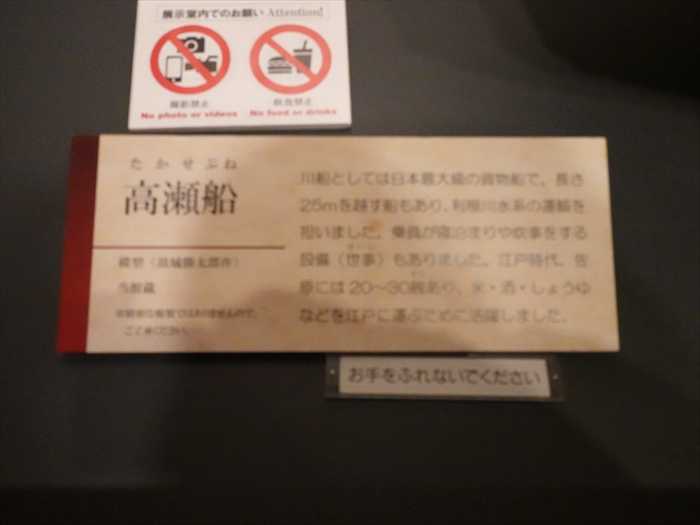

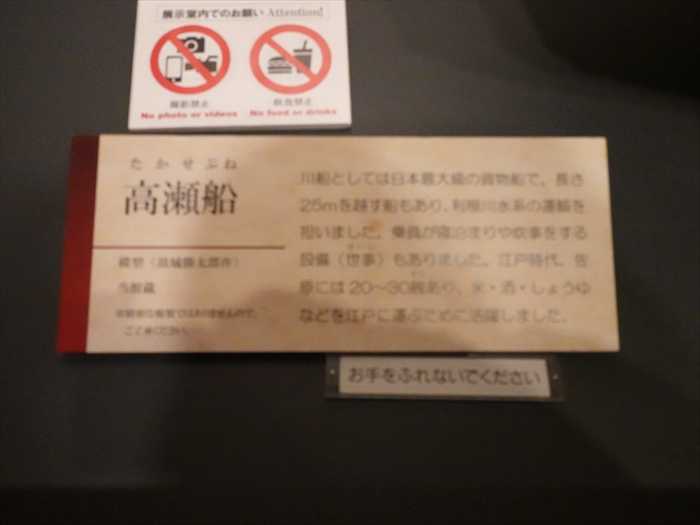

「 高瀬舟 」。

「川船としては日本最大級の貨物船で長さ25mを越す舟もあり、利根川水系の運輸を担いました。

船員寝泊まりできる設備(世事)もありました。

江戸時代、佐原には20~30艘あり、米、酒、しょうゆなどを江戸に運ぶために活躍しました」

別の角度から。

米俵が積まれて。

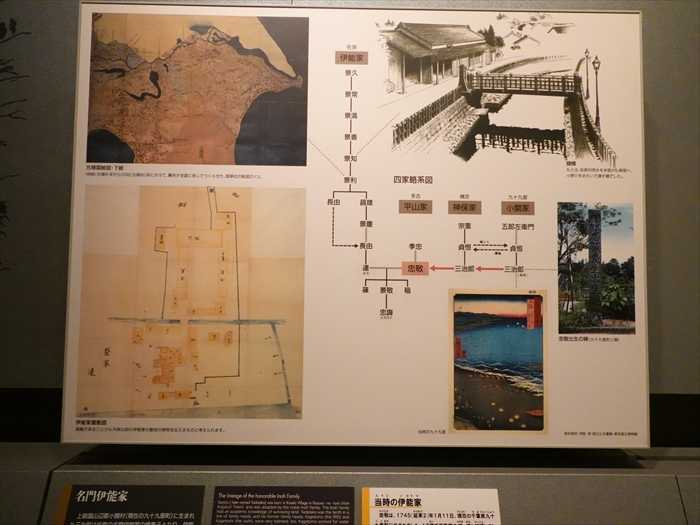

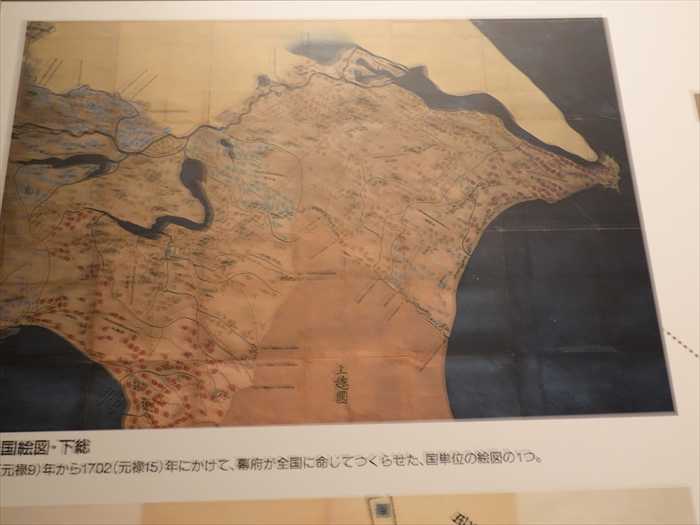

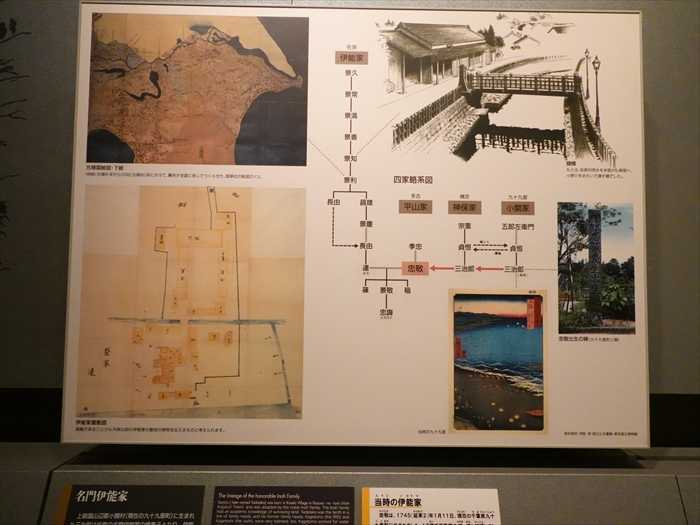

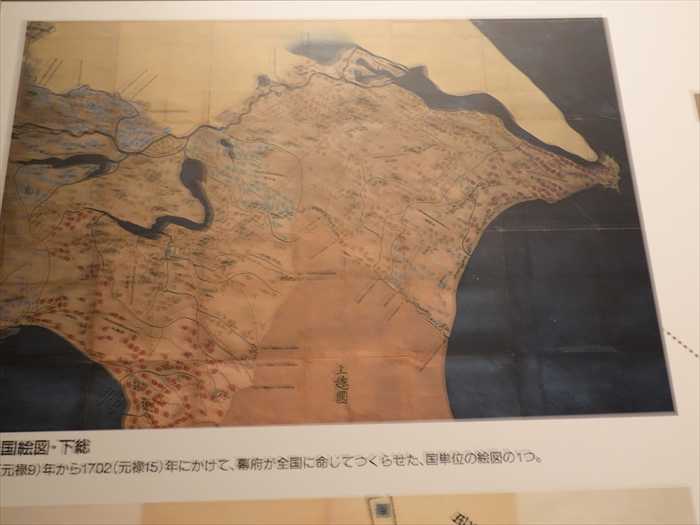

「 元禄国絵図・下総 」

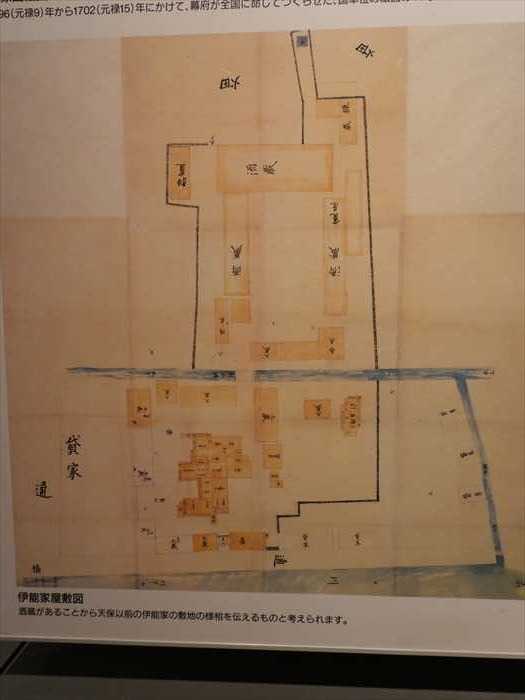

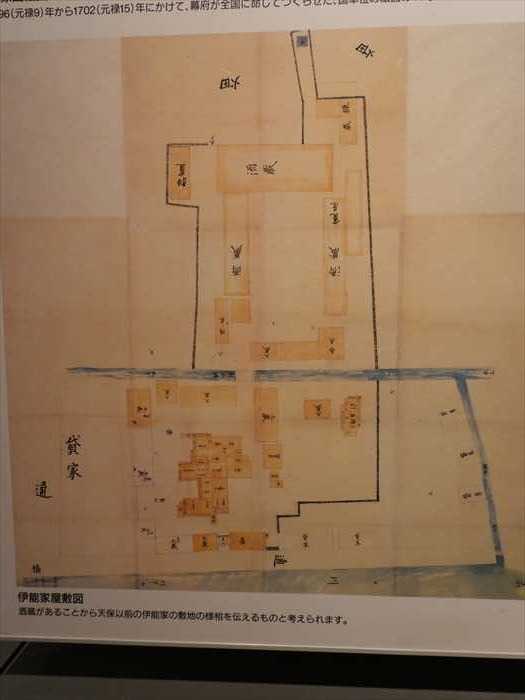

「 伊能家屋敷図 」

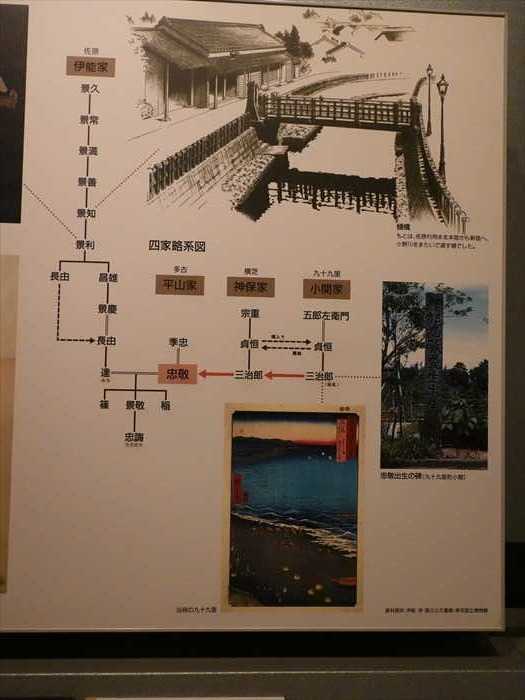

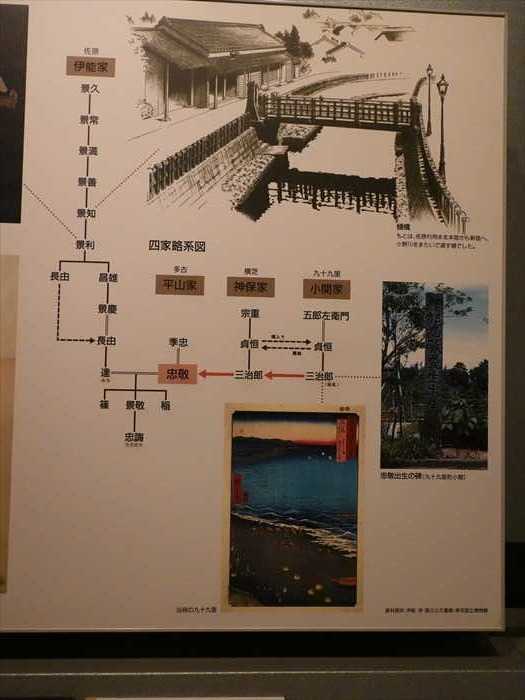

「 四家略系図 」

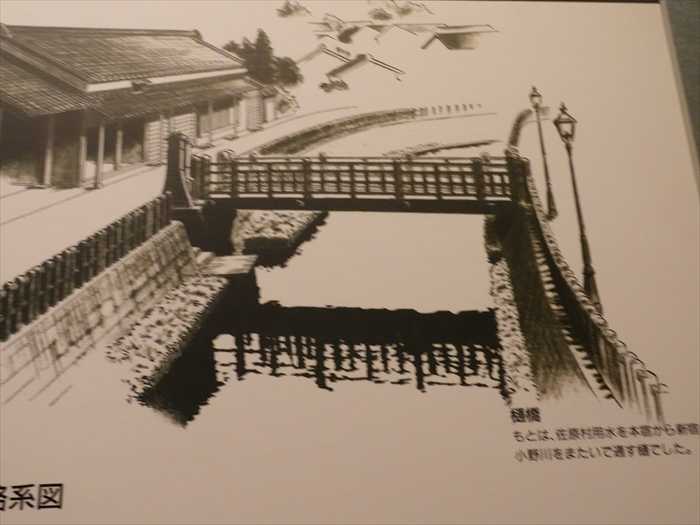

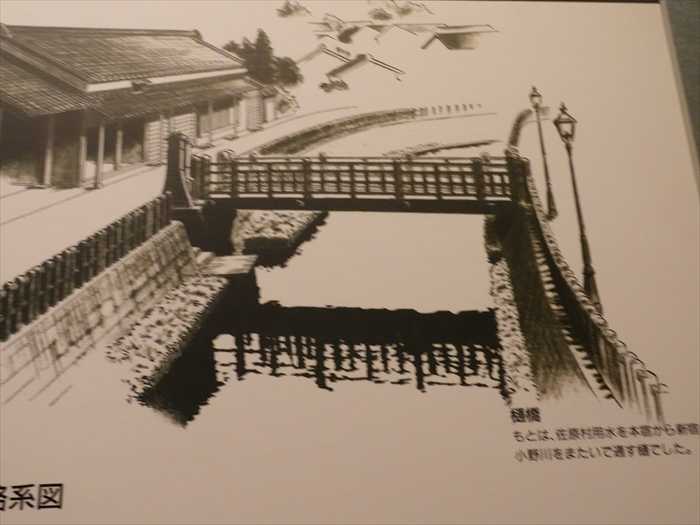

「 樋橋 」

「 伊能家屋敷図 」

酒蔵があることから天保以前の敷地の様相を伝えるものと考えられます。

「 元禄国絵図・下総 」

1696(元禄9)年から1702(元禄15)年にかけて、幕府が全国に命じてつくらせた、

国単位の絵図の1つ。

「 樋橋 」

もとは、佐原村用水を本宿から新宿へ、小野川をまたいで通す樋でした。

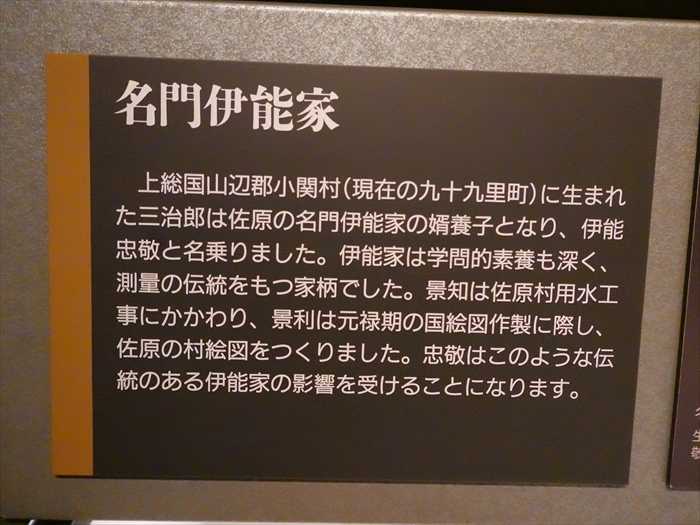

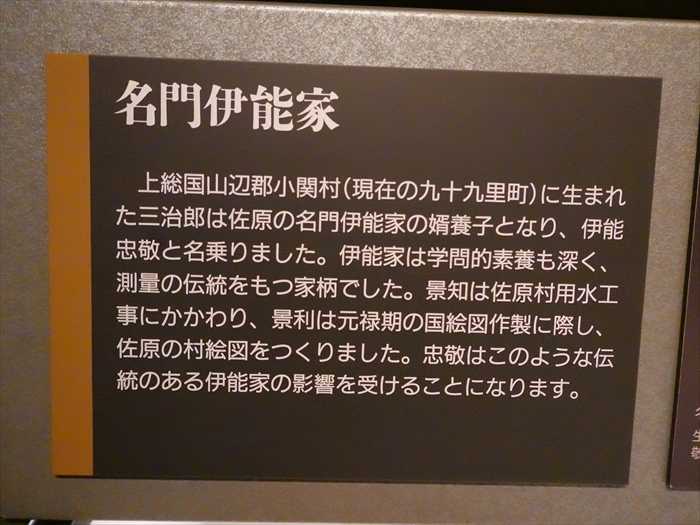

「 名門 伊能家

「 四家(伊能家、平山家、神保家、小関家)略系図 」

伊能忠敬は1745(延享2)年1月11日、小関貞恒、ミネの次男として生まれた。

小関家は九十九里の名主で小関村(現千葉県九十九里町小関)にある。

忠敬は三人きょうだいの末っ子で兄と姉がいた。

忠敬の幼名は三治郎 といい、母ミネは長子で、15キロほど北に離れた小堤

(現・横芝光町小堤)の 神保家から婿 をもらった。

六歳の時、母が急死すると、婿養子だった父は三人の子がありながら兄と姉を連れ実家の

小堤村の神保家に返された。母には弟がおり、弟が家督を継いだ。

三治郎は祖父母の元に残り、父は手の掛からない兄と姉を連れて実家に戻った。

読み書きを学ばせなければならない三治郎を小関家に託し、いずれ迎えに来ることを

約束し帰った。

小関家は江戸ともつながりが深く、幼い三治郎に基礎教育をしっかり学ばせた。

学問好きな少年で親戚の平山家の人に漢学を、常陸の僧に数学を、土浦の医者から医学を学び、

土木作業を監督させたならば人使いがうまかったとか、家に泊まった幕府役人から計算を

習ったといった逸話が残されている。

約束通り 三治郎が十歳の時に父の元に引き取られ、十七歳まで父の元で過ごした。

九十九里町小関から横芝光町小堤までの一帯は忠敬が神保三治郎として青春時代を過ごした

土地だった。

1762(宝暦12)年、十七歳の時に、香取郡佐原村(現・千葉県香取市佐原)の伊能家に

婿養子に入り、ミチと結婚した。

佐原の酒造業、伊能三郎右衛門家では当主を亡くし、子持ちで二十一歳の未亡人のミチが婿を

求めていた。十七歳と二十一歳、子持ちの縁談だった。

平山家を仮親として、幕府学問所頭取(現在の東大総長)林大学頭の門人になり、林大学頭から

『忠敬(ただたか)』という名前をもらい、平山忠敬として伊能家に婿入りした。

伊能家の記録によると、当時千二百石の酒造家だったが、忠敬の働きにより、造酒高千四百石に

なったとの記録がある。

醤油(しょうゆ)の醸造、貸金業を営み、江戸への水運の権利を持ち、運送業もやり、江戸に

薪(まき)問屋を持っていた。分かり易(やす)くいえば、現在の総合商社のようなものだ。

江戸時代の伊能家屋敷は今の佐原の旧宅よりはるかに広く、貸家もあった。米の仲買などで

財産を築き、名主や村方後見として郷土のために尽くし、かなりの才覚の持ち主で、

伊能家の再興の祖といわれている。

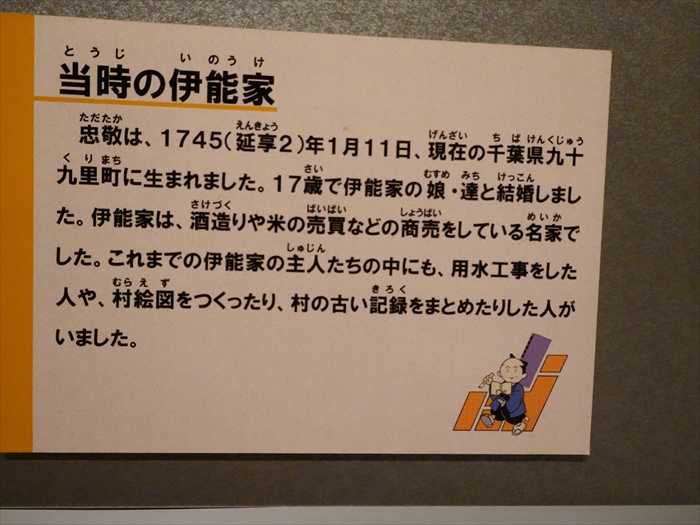

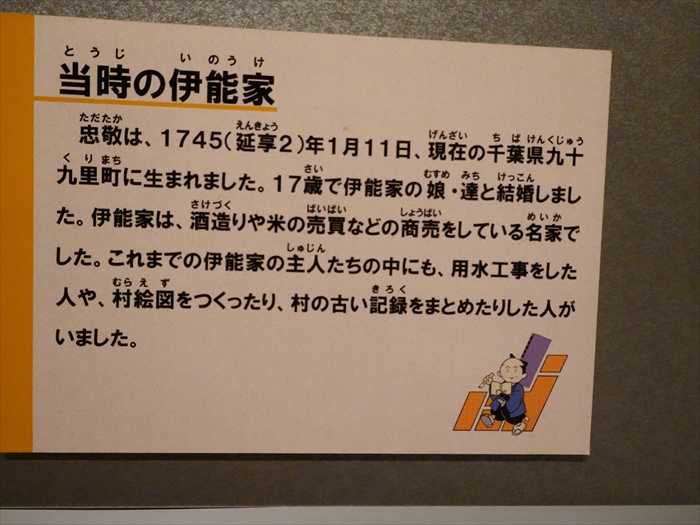

「 当時の伊能家

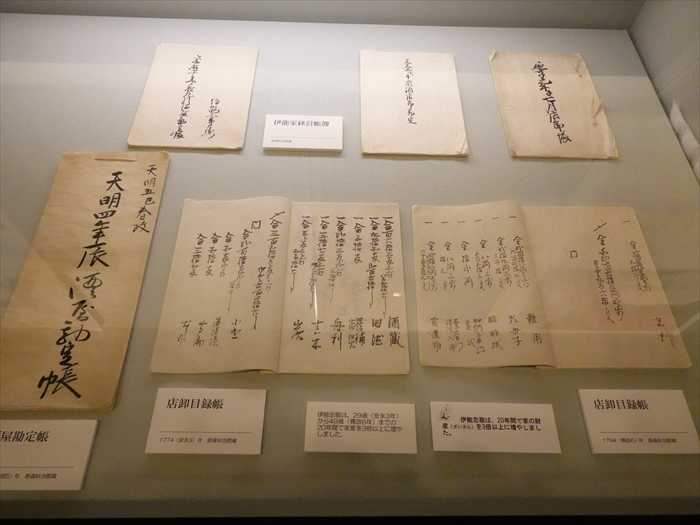

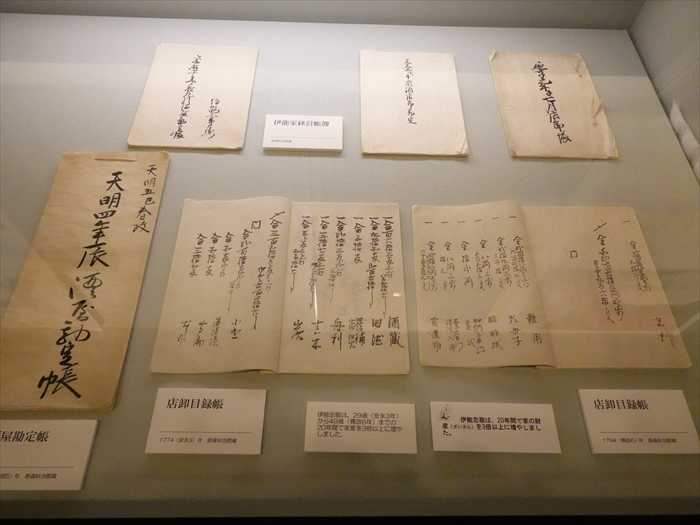

「伊能家経営帳簿」、「・・屋勘定帳」

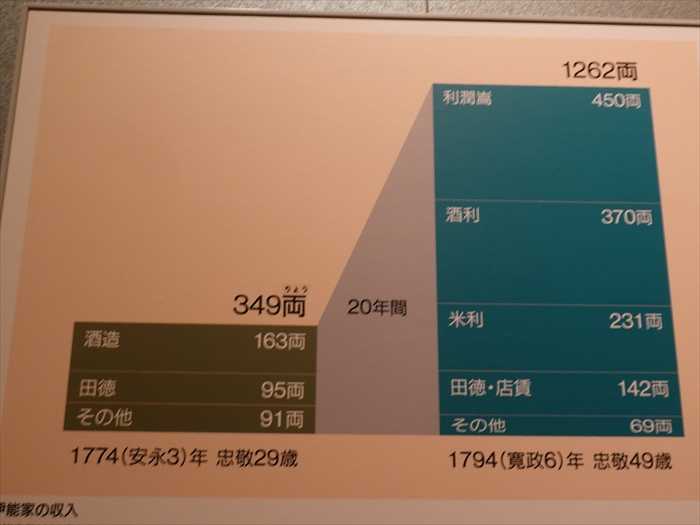

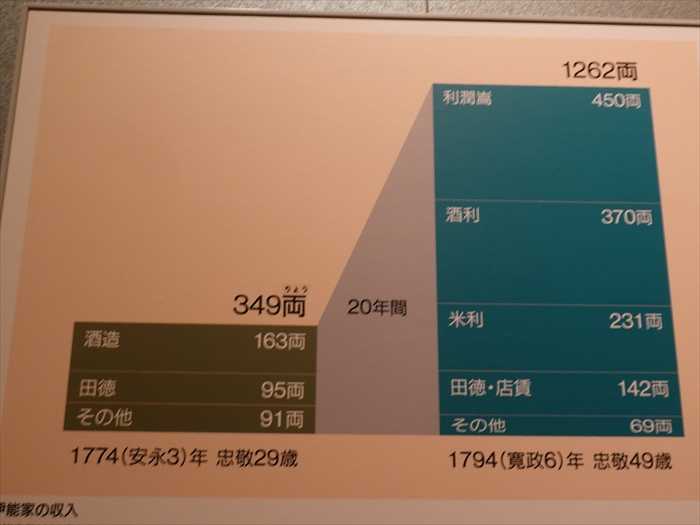

「店御目録帳」 :伊能忠敬は、29歳(安永3年)から49歳(寛政6年)までの20年間て家産を

3倍以上に増やしました。

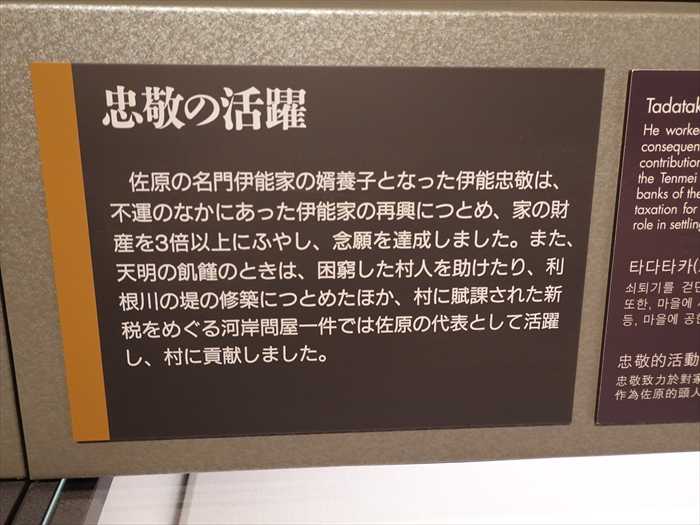

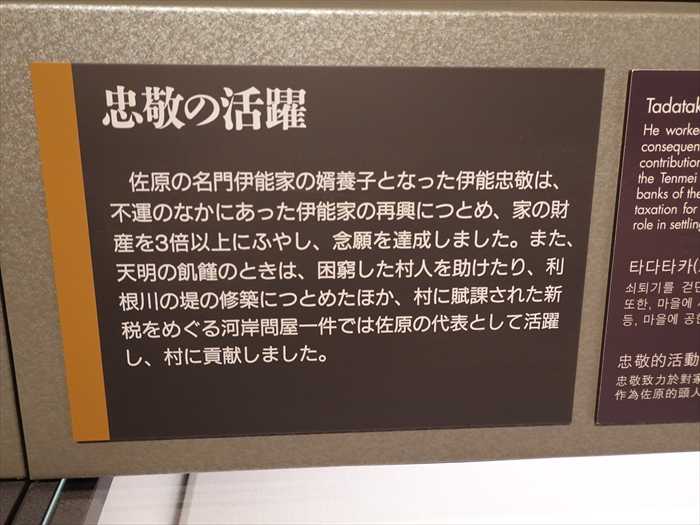

「 忠敬の活躍

「忠敬の活やく

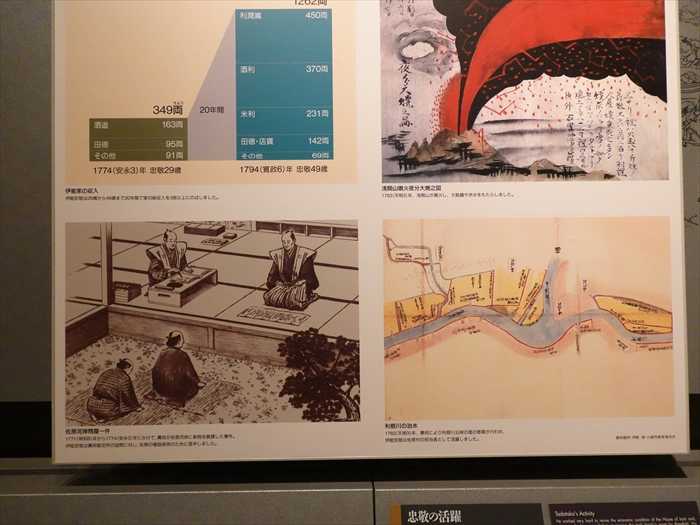

「 忠敬の活躍」 を示すパネル 。

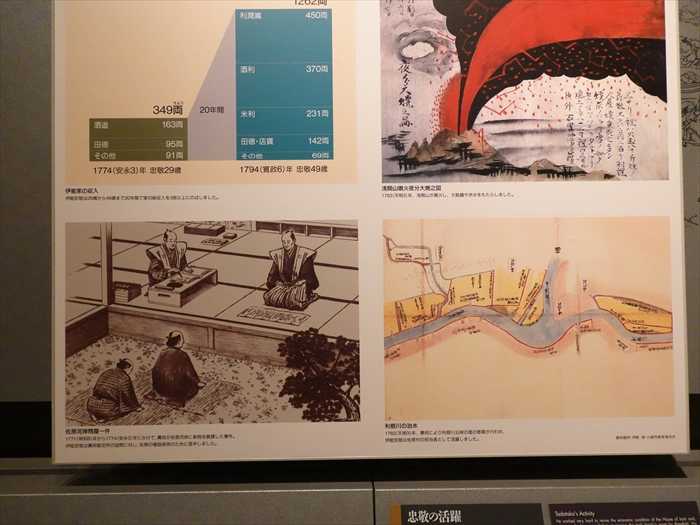

「 伊能家の収入 」:伊能忠敬は29歳から49歳まで20年間で家の総収入を3倍以上にのばしました。

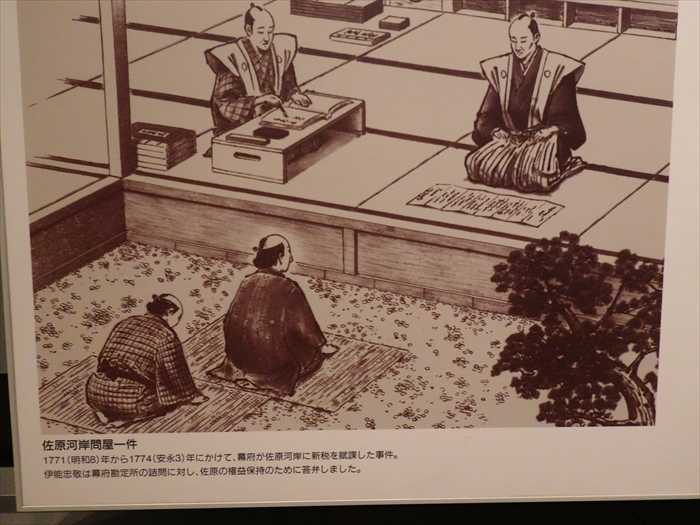

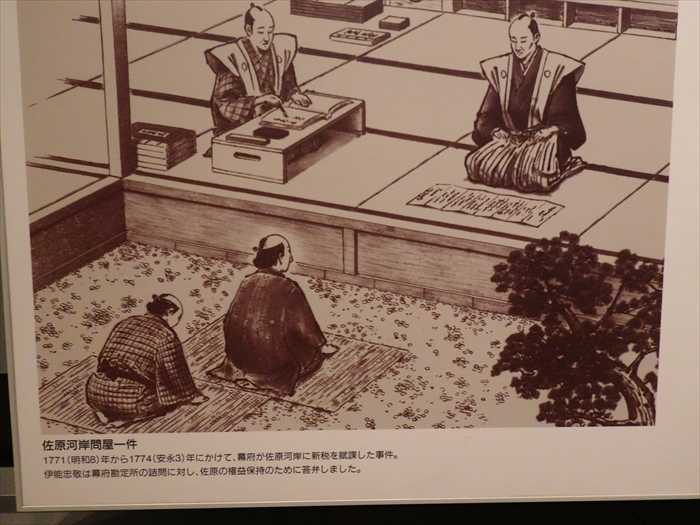

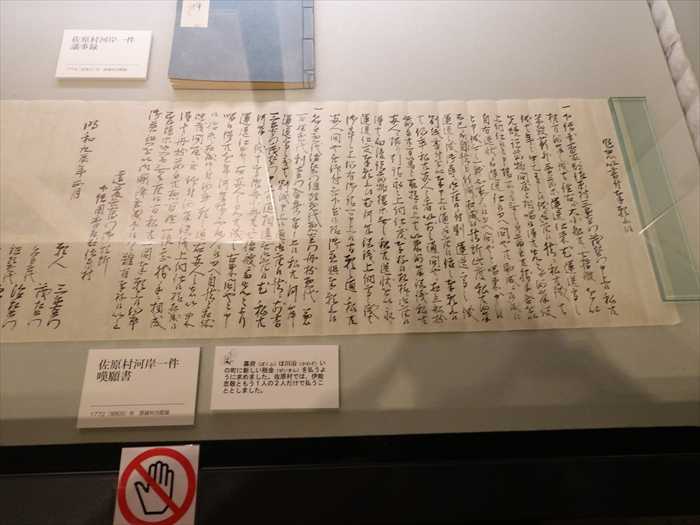

「 佐原河岸問屋一件 」:1771 (明和8 )年から1774(安永3)年にかけて、幕府が佐原河岸に新税を

賦課した事件。伊能忠敏は幕府勘定所の詰問に対し、佐原の権益保持の

ために答弁しました。

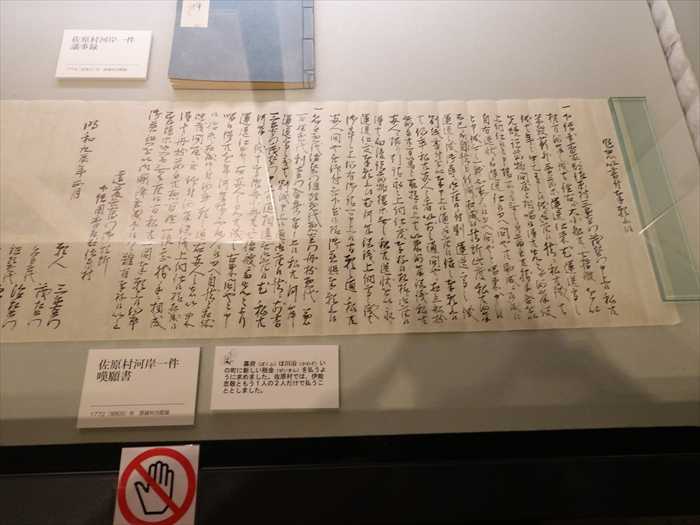

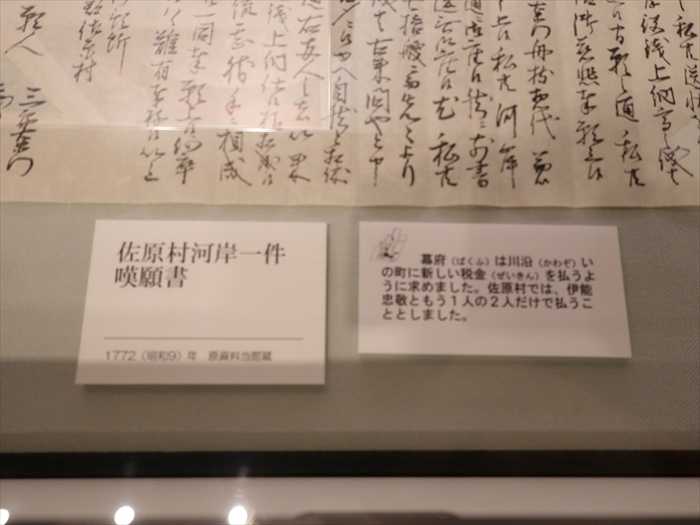

「 佐原村河岸一件嘆願書 」。

「幕府は川沿いの町に新しい税金を払うように求めました。佐原村では、伊能忠敬ともう一人の

2人だけで払うこととしました。」

「江戸時代中期、幕府は河川沿いの物資の集散地である河岸に河岸役という新たな税金を賦課

する政策を進めました。河岸の一つであった佐原村もこの調査対象になり、忠敬らは何とか

賦課されないように努力しましたが、結局受け入れることになりました。議事録は伊能忠敬が

同族の伊能茂左衛門とともに奉行所に提出したもので、河岸役をニ人だけで支払うことを願い

上げています。」

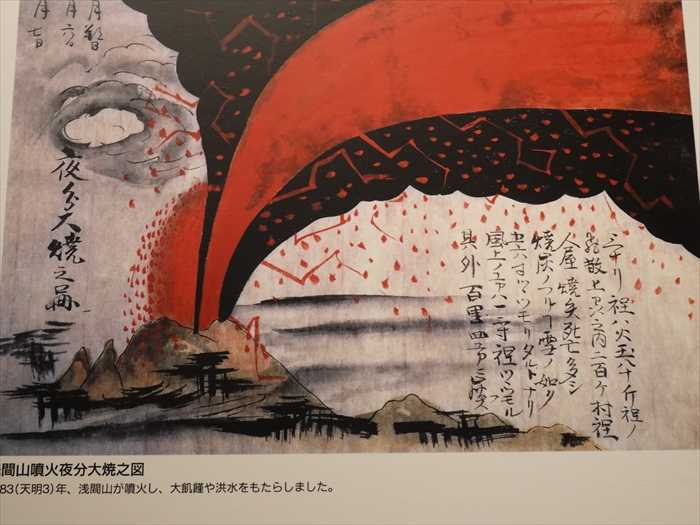

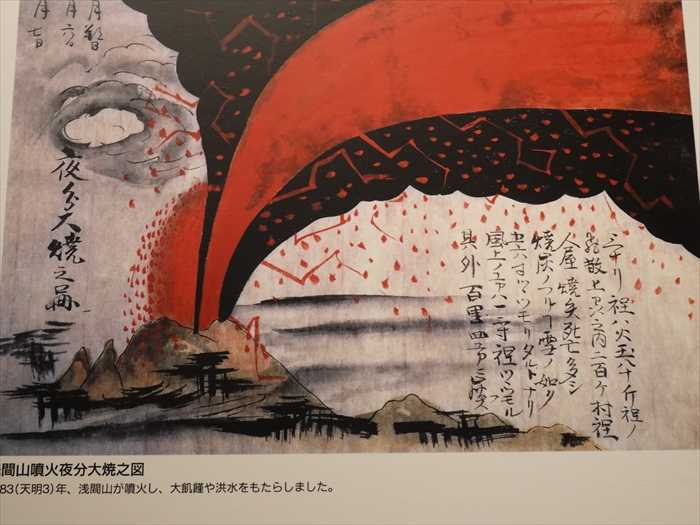

「 浅間山噴火夜分大焼之図 」👈リンク

1783(天明3)年、浅間山が噴火し、大飢饉や洪水をもたらしました。

「火口から巨大な火柱を上げて噴火する浅間山の姿が描かれている。

天明三年の浅間山噴火の様子を、南麓側から描いたもので、3回大爆発があり、火山弾八十斤

(42㎏)が飛び、上州のうち200ヶ村で人家焼失、降灰が雪のごとく激しく、100里(約400㎞)

四方に及んだと記されている。」と。

「 三十リ程ハ火玉八十斤程ノ飛散、上州之内二百ヶ村程人屋焼失死亡多シ。焼炭ノフリテ

雪ノ如ク五 六寸ツモリタルトナリ。風上ノ方ハ二一二寸程ツモル、其外百里四方二炭フス 」。

「 利根川の治水 」:1783 (天明3)年、幕府により利根川沿岸の堤の修復が行われ、伊能忠敬は

佐原村の担当者として活躍しました。

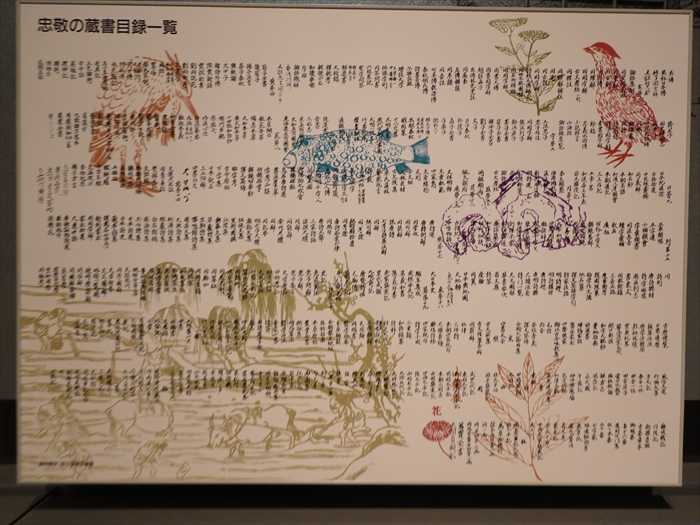

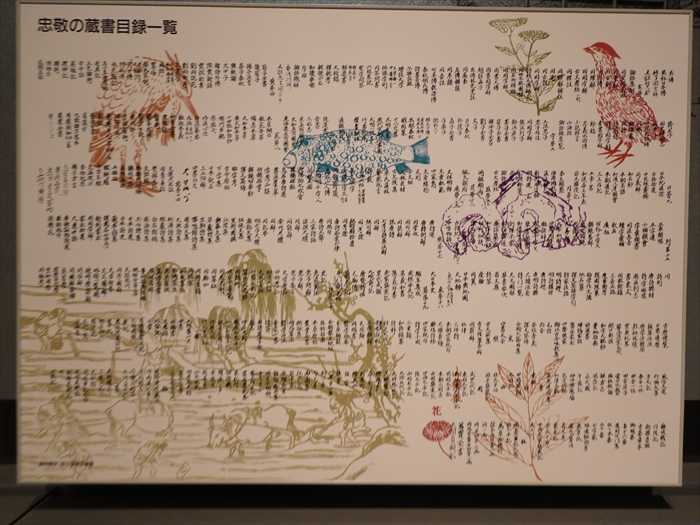

「 忠敬の蔵書目録一覧 」。

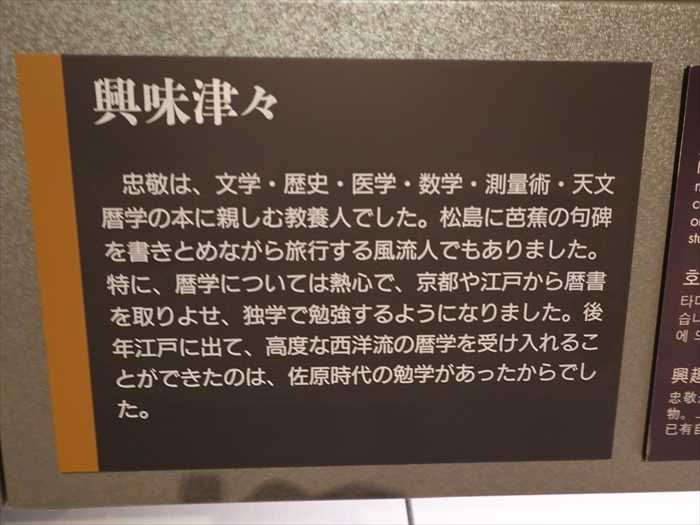

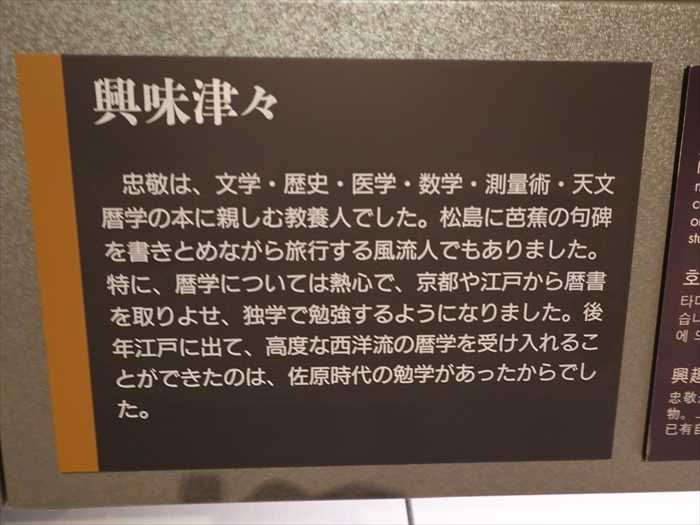

「 興味津々

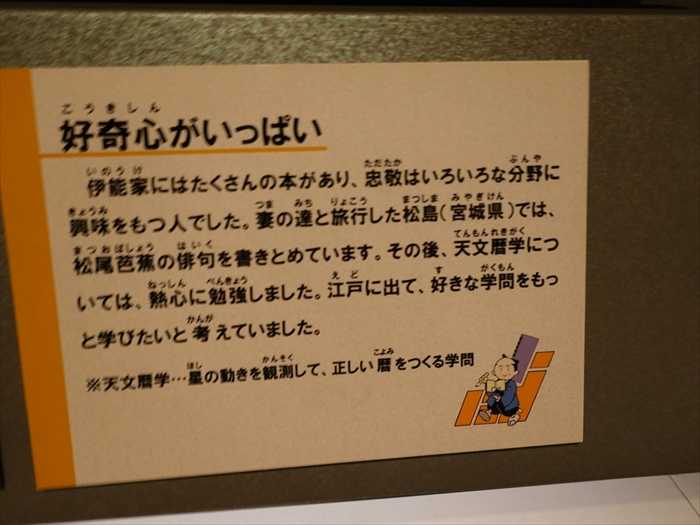

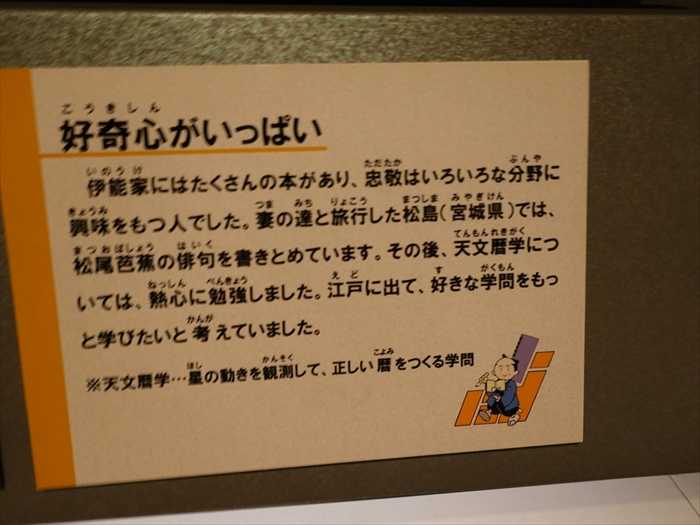

「 好奇心がいっぱい

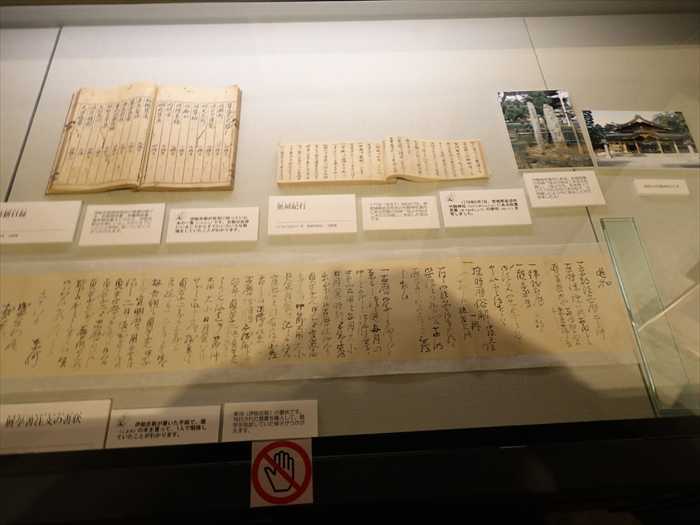

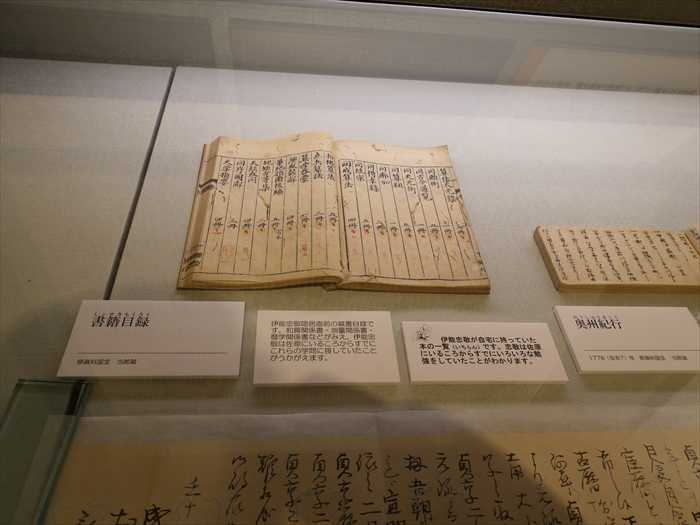

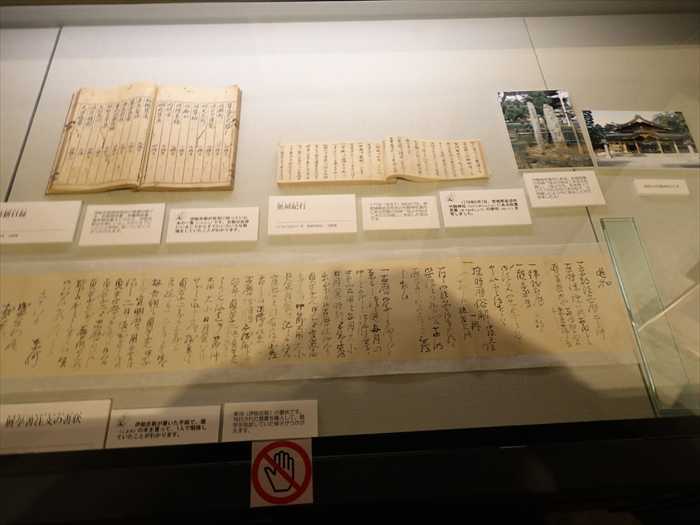

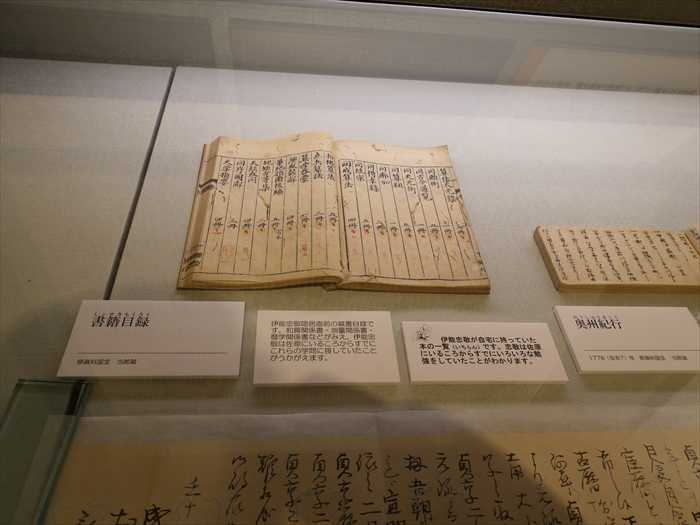

「書籍目録」(上左)

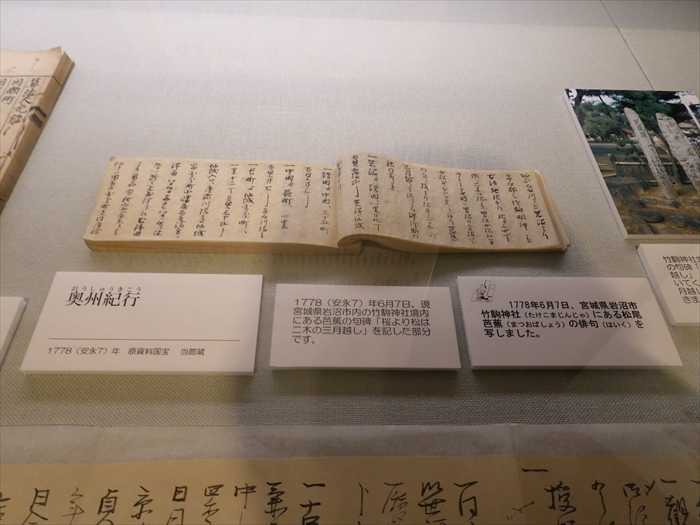

「奥州紀行」(上右):1778年(安永7)年6月7日、現宮城県岩沼市内の竹駒神社内にある芭蕉の

「書籍 目録

「 奥州旅行

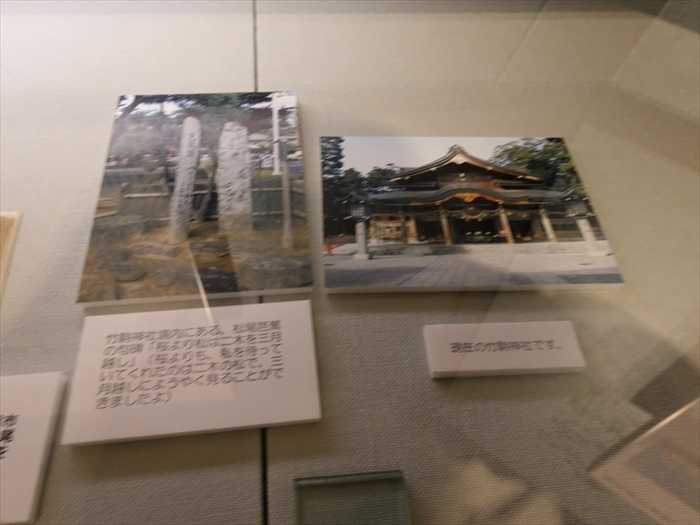

左:竹駒神社境内ある、松尾芭蕉の句碑

「桜より松は二木を三月越し(桜よりも、私を待っていてくれたのは二木の松で、

三月越しにようやく見ることができましたよ。)」

右:現在の竹駒神社です。

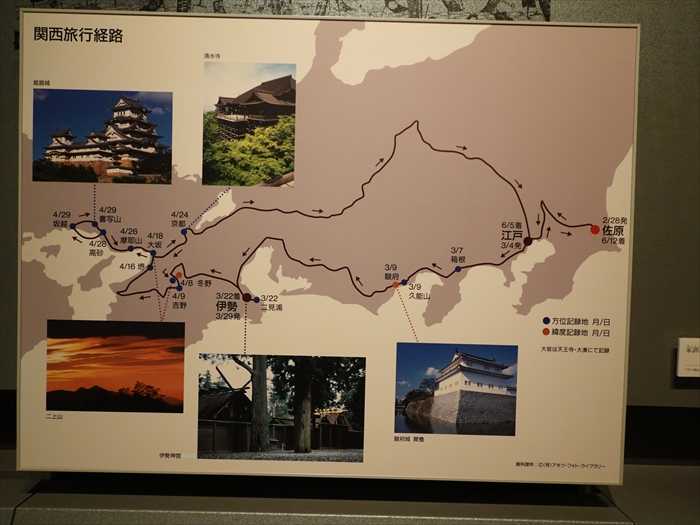

「 関西旅行経路 」。

「 関西旅行

「 関西旅行記

静岡県の久能山から伊豆の◯◯山の方位(巳の五分)や、岬の弁天までの方位(未の八分)を

記し、駿府(静岡市)の緯度(北極出地三十五度)を書きとめています。

伊能忠敬が地理情報に注意を払っていたことがうかがえます。」

※「北極出地」は天の北極の高度を意味する言葉。

当時は「緯度」という言葉はなく、北極出地○○度という使い方をしていたと。

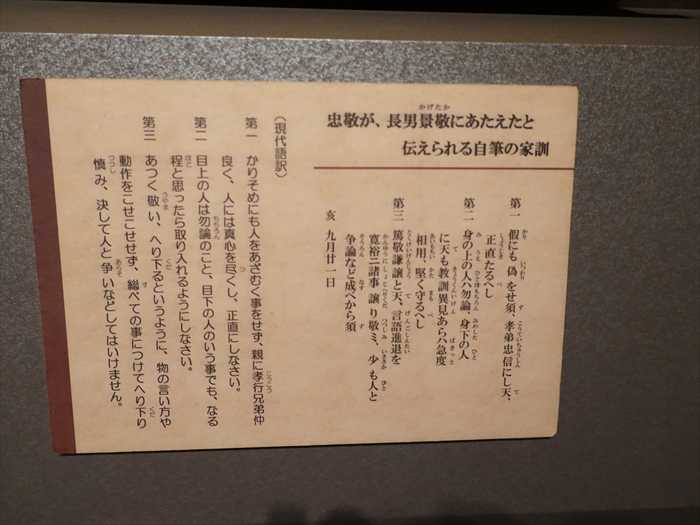

「家訓書」。

「 忠敬が、長男景敬にあたえたと伝えられる自筆の家訓

㐧一 仮にも偽をせ須、孝悌忠信にして正直なるへし」

第二 身の上の人ハ勿論、身下の人に天も教訓意見あらハ急度相用、堅く守るへし」

第三 篤敬謙譲と天、言語進退を寛裕ニ諸事謙り敬ミ、少も人と争論など成べから須」

亥 九月廿一日」

(現代語訳)

「 芝蘭堂新元会(しらんとうしんげんかい)

「芝蘭堂新元会」とは、江戸時代において、医学や薬学を学ぶ者たちが集まって、知識の共有や

交流を行うためのグループのことを指します。具体的には、医学や薬学に関する論文の

読み合わせや討論、実践的な技術の研究などが行われました。また、会員同士が情報や技術を

共有することで、医学や薬学の発展に寄与しました。芝蘭堂新元会は、江戸時代後期には医学や

薬学界の中心的な存在となり、現在でも日本の医学史において重要な役割を果たした団体として

知られています とchatGPTから。

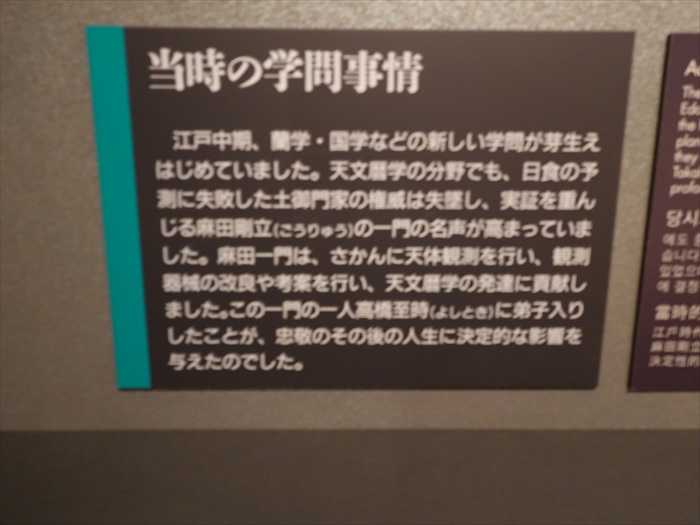

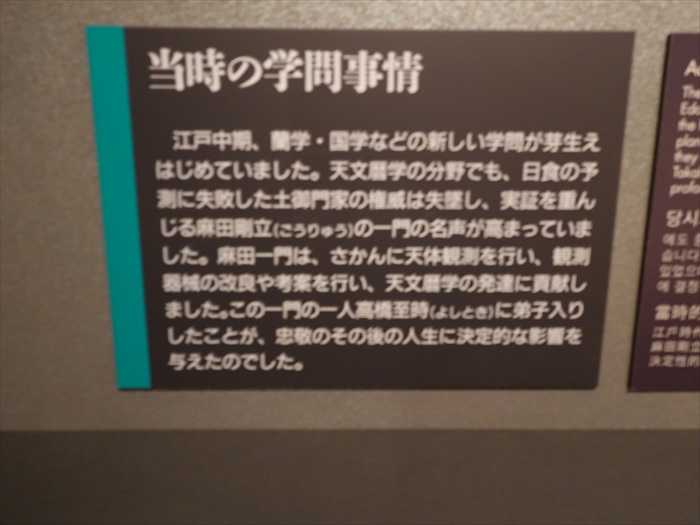

「 当時の学問事情

江戸中期、蘭学・国学などの新しい学問が芽生えはじめていました。天文暦学の分野でも、

日食の予測に失敗した土御門家の権威は失墜し、実証を重んじる麻田剛立(こうりゅう)の

一門の名声が高まっていました。麻田一門は、さかんに天文観測を行い、観測器械改良や

考案を行い、天文暦学の発達に貢献しました。この一門の一人高橋至時(よしとき)に弟子入り

したことが、忠敬のその後の人生に決定的な影響を与えたのでした。」

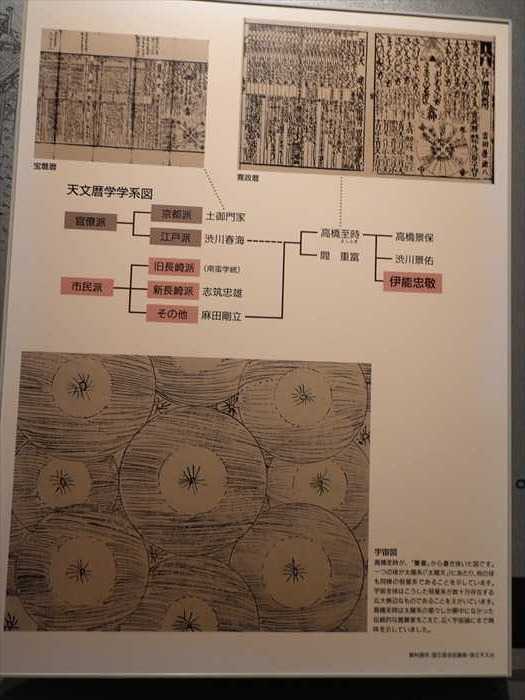

「 天文暦学学系図 」

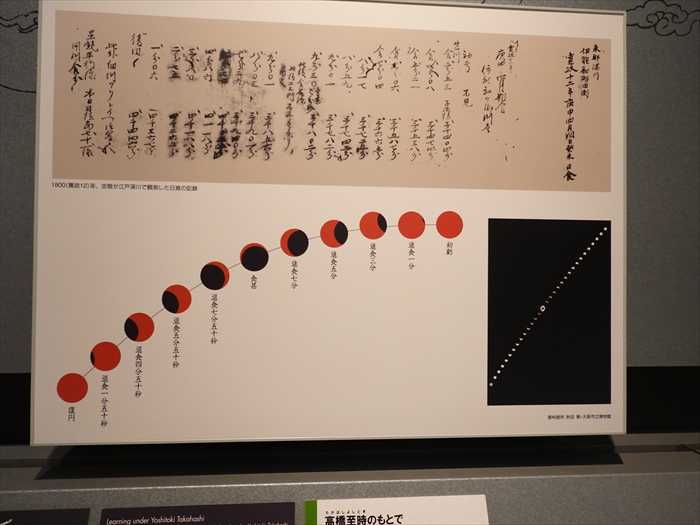

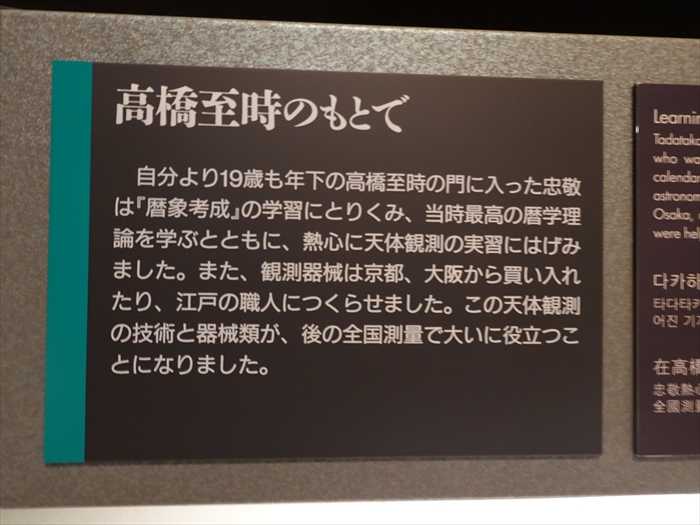

「 高橋至時のもとで 」。

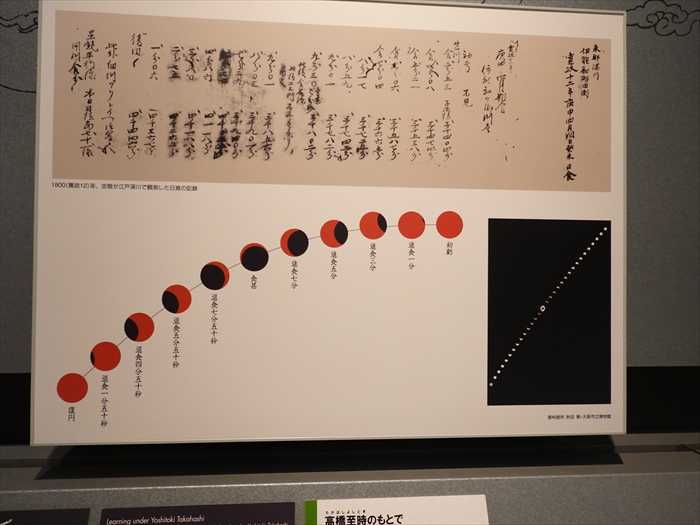

1800年(寛政12)年、忠敬が江戸深川で観測した日食の記録。

「 高橋至時のもとで

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 伊能忠敬記念館 」に向かって進む。

「 伊能忠敬記念館 」の入口。

「 伊能忠敬」 は江戸時代、日本国中を測量してまわり、初めて実測による日本地図を

完成させた人。忠敬は、延享2年(1745年)現在の千葉県九十九里町で生まれ、横芝光町で

青年時代を過ごし、17歳で伊能家当主となり、佐原で家業のほか村のため名主や村方後見として

その後、家督を譲り隠居して勘解由と名乗り50歳で江戸に出て、55歳(寛政12年、1800年)

から71歳(文化13年、1816年)まで10回にわたり測量を行いました。その結果完成した地図は、

極めて精度の高いもので、ヨーロッパにおいて高く評価され、明治以降国内の基本図の一翼を

担いました。

「 伊能忠敬記念館 」。

「 伊能忠敬記念館案内

開館時間 9:00~16:30

休館日 月曜日・年末年始

入場料 大人500円

コロナ対策 展示室内の同時収容人数 MAX150人」

国宝 伊能忠敬 関係資料の世界 」と。

伊能忠敬関係資料は、平成22年6月29日に重要文化財から国宝に指定された2345点の資料群。

国宝に指定された資料は、地図・絵図類、文書・記録類、書状類、典籍類、器具類に分類され、

忠敬の全国測量に関る資料のほか、孫の忠誨(ただのり)の資料も含まれています。

国宝に指定された資料は、地図・絵図類、文書・記録類、書状類、典籍類、器具類に分類され、

忠敬の全国測量に関る資料のほか、孫の忠誨(ただのり)の資料も含まれています。

● 地図・絵図類 787点

彩色された伊能図、その元となった下図(したず)、測量経路の風景を鳥瞰図的に描いた麁絵図(あらえず)、各測量地から提出させた参考絵図などがあります。

伊能図の作成過程をうかがい知り、また各地の測量技術を明らかにできる貴重な資料群です。

● 文書・記録類 569点

日本全国測量中の日記、山などの方位を測った山島方位記、夜に天体観測した星の観測記録、

先生である高橋至時の御用日記、測量御用の辞令や先触、忠敬の孫である伊能忠誨

(ただのり)が作成した星図などの資料です。

● 書状類 398点

忠敬直筆の書状のほか、息子景敬、娘イネなどの親族、先生の高橋至時・高橋景保、

尾形謙二郎や坂部貞兵衛など弟子たち、友人の江川英毅・久保木清淵や諸藩の役人との書状が

あります。

● 典籍類 528点

忠敬が学んだ暦学書、測量書、和算書や測量に関わる中で集めた地理書などがあります。

● 器具類 63点

地上測量の器具には、量程車や半円方位盤、象限儀(小)などが、天体観測の器具には、

緯度測定に使う象限儀(中)、経度測定に使う垂揺球儀があります。

● 文書・記録類 569点

日本全国測量中の日記、山などの方位を測った山島方位記、夜に天体観測した星の観測記録、

先生である高橋至時の御用日記、測量御用の辞令や先触、忠敬の孫である伊能忠誨

(ただのり)が作成した星図などの資料です。

● 書状類 398点

忠敬直筆の書状のほか、息子景敬、娘イネなどの親族、先生の高橋至時・高橋景保、

尾形謙二郎や坂部貞兵衛など弟子たち、友人の江川英毅・久保木清淵や諸藩の役人との書状が

あります。

● 典籍類 528点

忠敬が学んだ暦学書、測量書、和算書や測量に関わる中で集めた地理書などがあります。

● 器具類 63点

地上測量の器具には、量程車や半円方位盤、象限儀(小)などが、天体観測の器具には、

緯度測定に使う象限儀(中)、経度測定に使う垂揺球儀があります。

また、地図を作成する時に使った烏口や地図記号の印もあります。特に忠敬の孫の忠誨が

使用した垂揺球儀もあり、国内でも有数のコレクションとなっています。

使用した垂揺球儀もあり、国内でも有数のコレクションとなっています。

「伊能忠敬記念館」パンフレット と 入館券 。

共通入館券 を買っていたようです。

「 伊能道 千葉県一周 五一七キロ 」ポスター。

「「伊能道」とは

実測による日本地図を江戸時代に作成し千葉県の偉人。「伊能忠敬」の測量の旅にちなんだ

モバイルスタンプラリーです。海沿いや川沿いに設置された全21箇所のスタンプスポットを

訪ね、海風や川風を感じながら歩いてみませんか。

伊能忠敬(1745~1818)

延享二年(1745年)現在の千葉県九十九里町小関生まれ。

十七歳で佐原の商家、伊能家の婿養子となる。

四十九歳で家業を譲って江戸に移り住み、徒歩で全国を測量し、大日本沿海輿地全図などを

作成した。

このスタンプラリーは既に2023年3月31日(金)で終了した と。

掲示板にも様々なポスターが。

映画「 大河への道 」 👈リンク ポスター。

劇場公開日:2022年5月20日

落語家・立川志の輔による新作落語「大河への道 伊能忠敬物語」を映画化。

主演の中井貴一をはじめ、松山ケンイチ、北川景子らキャストがそれぞれ1人2役を務め、現代を

舞台に繰り広げられる大河ドラマ制作の行方と、200年前の日本地図完成に隠された感動秘話を

描き出す。千葉県香取市役所では地域を盛り上げるため、初めて日本地図を作ったことで有名な

郷土の偉人・伊能忠敬を主人公にした大河ドラマの開発プロジェクトが立ち上がる。

しかし脚本制作の最中に、忠敬が地図完成の3年前に亡くなっていたという事実が発覚してしまう。

1818年、江戸の下町。伊能忠敬は日本地図の完成を見ることなく他界する。彼の志を継いだ

弟子たちは地図を完成させるべく、一世一代の隠密作戦に乗り出す。

「花のあと」の中西健二が監督を務め、「花戦さ」の森下佳子が脚本を手がけた と。

「 伊能忠敬翁モザイクアート 」の手前でアルコール消毒を。

平成27年6月26日(金)、27日(土)に開催された千葉県立佐原高等学校の星輝祭(文化祭)に、

1年H組の生徒たちが、82,560本の爪楊枝で描いた伊能忠敬翁のモザイクアートであると。

1年H組の生徒たちが、82,560本の爪楊枝で描いた伊能忠敬翁のモザイクアートであると。

生徒一人ひとりが、A4サイズの発泡スチロールに1,290本の爪陽枝を差し、計64枚のピースで

縱2.4m、横1.6mの作品を作り上げたのだと。

縱2.4m、横1.6mの作品を作り上げたのだと。

展示コーナーへ。

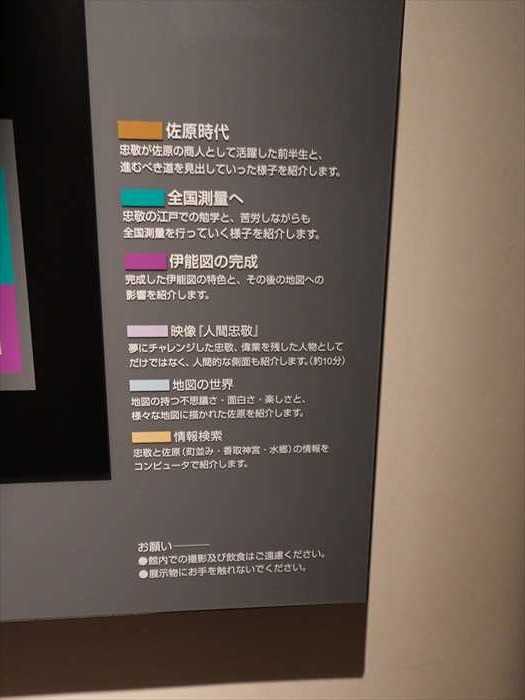

「 展示室のご案内 」。

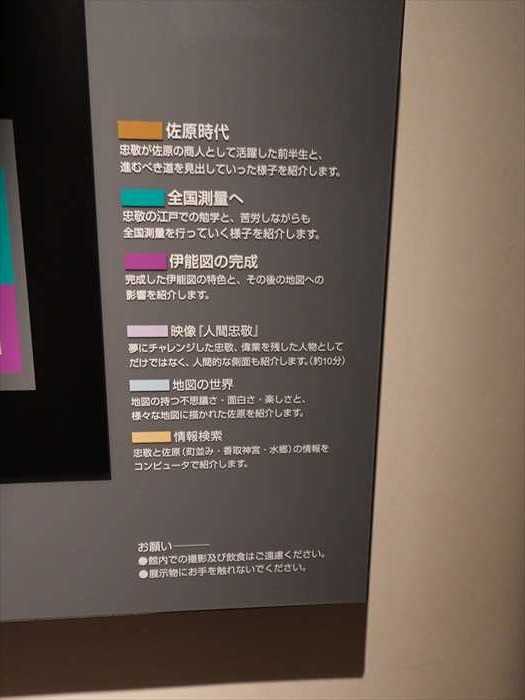

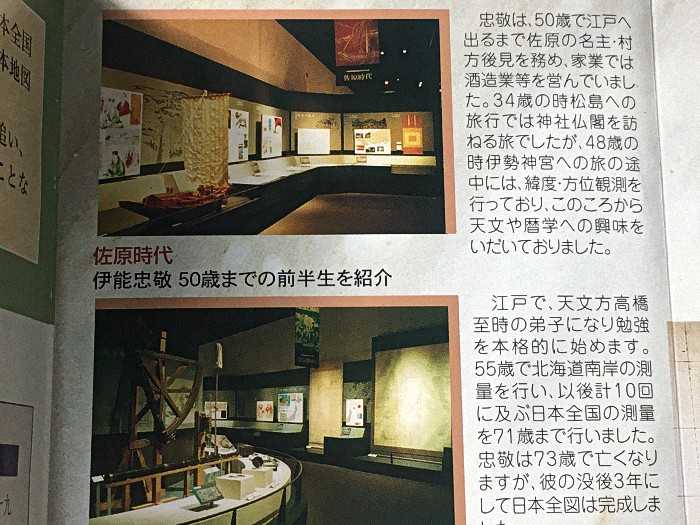

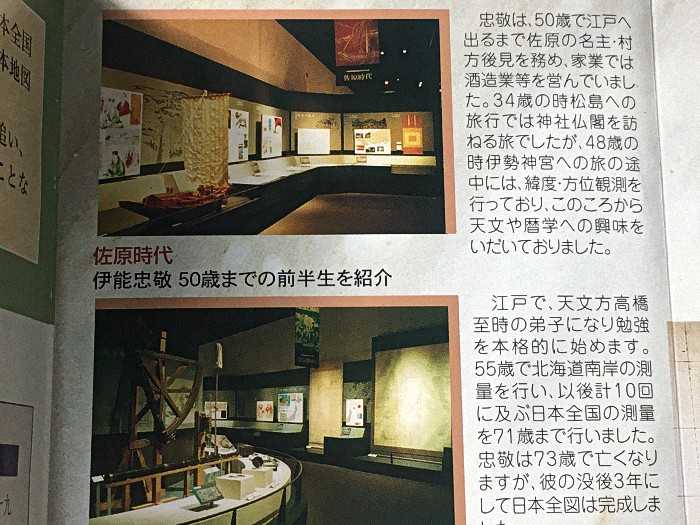

●佐原時代

忠敬が佐原の商人として活躍した前半生と、進むべき道を見出していった様子を紹介します。

忠敬が佐原の商人として活躍した前半生と、進むべき道を見出していった様子を紹介します。

忠敬は、50歳で江戸へ出るまで佐原の名主・村方後見を務め、家業では醸造業等を

営んでいました。

営んでいました。

34歳の時松島への旅行では神社仏閣を訪ねる旅でしたが、48歳の時伊勢神宮への旅の途中には、

緯度・方位観測を行っており、このころから天文や暦学への興味をいだいていました。

● 全国測量

忠敬の江戸での勉学と、苦労しながらも全国測量を行っていく様子を紹介します。

緯度・方位観測を行っており、このころから天文や暦学への興味をいだいていました。

● 全国測量

忠敬の江戸での勉学と、苦労しながらも全国測量を行っていく様子を紹介します。

江戸で、幕府の天文方(てんもんかた・暦を司る職)である高橋至時の弟子になり勉強を本格的に

始めます。

55歳で北海道南岸の測量を行い、以後計10回に及ぶ日本全国の測量を71歳まで行いました。

55歳で北海道南岸の測量を行い、以後計10回に及ぶ日本全国の測量を71歳まで行いました。

忠敬は73歳で亡くなりますが、彼の没後3年にして日本全図は完成しました。

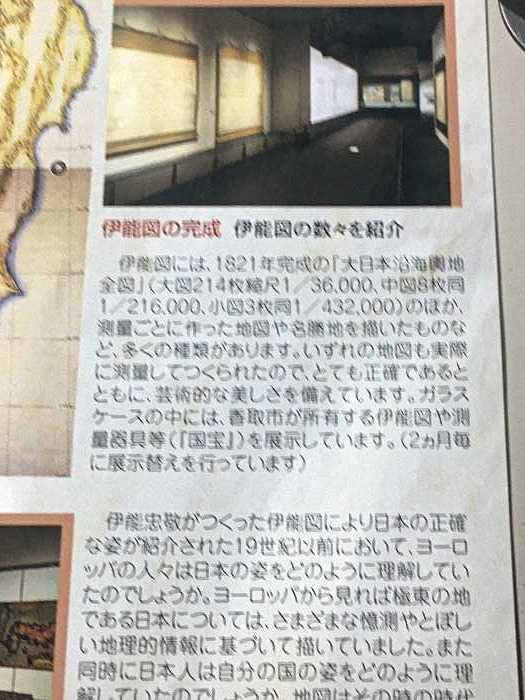

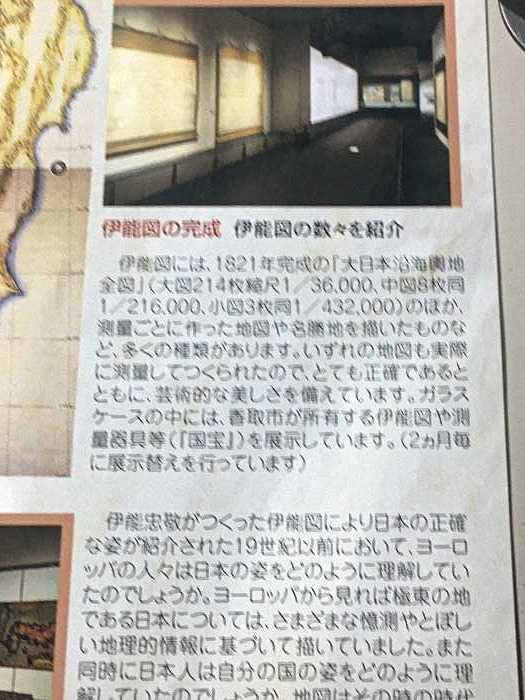

● 伊能図の完成

完成した伊能図の特色と、その後の地図への影響を紹介します。

● 伊能図の完成

完成した伊能図の特色と、その後の地図への影響を紹介します。

伊能図には、1821年完成の「大日本沿海輿地全図だいにほんえんかいよちぜんず」

(縮尺36,000分の1である大図が214枚、縮尺216,000分の1である中図が8枚、

縮尺432,000分の1である小図が3枚)のほか、測量ごとに作った地図や名勝地を描いたもの

など、多くの種類があります。いずれの地図も実際に測量してつくられたので、とても正確で

あるとともに、芸術的な美しさを備えています。

(縮尺36,000分の1である大図が214枚、縮尺216,000分の1である中図が8枚、

縮尺432,000分の1である小図が3枚)のほか、測量ごとに作った地図や名勝地を描いたもの

など、多くの種類があります。いずれの地図も実際に測量してつくられたので、とても正確で

あるとともに、芸術的な美しさを備えています。

(国宝の伊能図や測量器具は2ヶ月ごとに展示替えを行っています)」

● 映像「人間忠敬」

頂いたパンフレットより-1。

中央に「 大日本沿海輿地全図 」。

ズームして

頂いたパンフレットより-2。

頂いたパンフレットより-3。

入口には「 伊能忠敬像 」と、忠敬が作った日本列島の地図・「 伊能図 」が迎えてくれた。

● 映像「人間忠敬」

夢にチャレンジした忠敬、偉業を残した人物としてだけではなく、人間的な側面も

紹介します。(約10分)

● 地図の世界

紹介します。(約10分)

● 地図の世界

地図の持つ不思さ・面白さ・楽しさと、様々な地図に描かれた佐原を紹介します。

● 情報検索

● 情報検索

忠敬と佐原(町並み・香取神宮・水郷)の情報をコンピュータで紹介します。

頂いたパンフレットより-1。

中央に「 大日本沿海輿地全図 」。

ズームして

頂いたパンフレットより-2。

頂いたパンフレットより-3。

入口には「 伊能忠敬像 」と、忠敬が作った日本列島の地図・「 伊能図 」が迎えてくれた。

「 伊能図 」

「 ランドサットから見た日本列島 」。

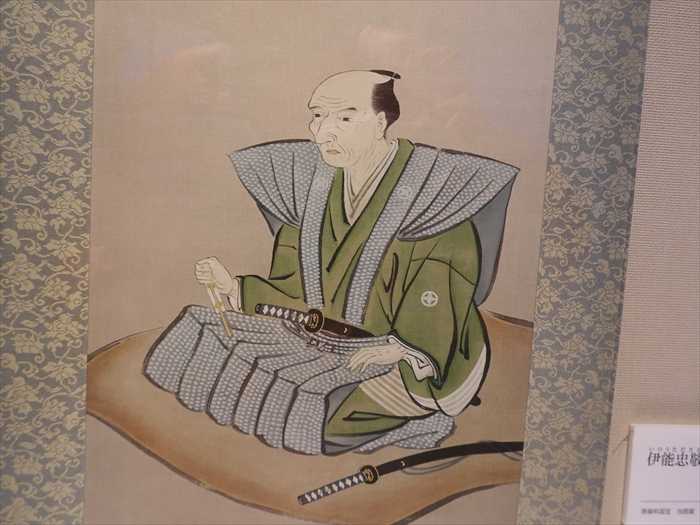

「 伊能忠敬像 」。

絹本着色掛幅装 90.4cm×31.4cm

ズームして。

伝青木勝次郎

江戸時代/1821

香取市重要文化財

孫の忠誨の日記に青木が持参したことが記されており、この頃作製したと考えられる。

「久保木清淵の賛 」 が書かれていた。

「 能令餘慶在 成 圖 家門修業 䔍 前烈 」と。

chatGPTによると

「もし、残された功績が子孫たちに知られるならば、それが最も不滅のことである。

同時に、祖国の地域や報国の恩について記録を残し、家族の門戸は先祖の事績を継承することで

より堅固になるでしょう。」と。

そして展示会場内に。

まずは「 佐原での活躍 」展示ブースへ。

「 当時の佐原 」

「 江戸~佐原間流通図 」

江戸から佐原へ持ち込まれた品々、佐原から江戸への品々。

「 関東醤油造家番付 」

江戸時代の醤油釀造家のランキングを示しています。

最高位の大関に、佐原の鶴屋弥重郎の名がみえます。

「金の草履」

一九が晩年にかけて、名著「東海道中膝栗毛」と並行して書き綴った紀行文書で、

佐原地域をしるした第十編は1814(文化14)年、52歳のときの作です。

「 佐原周辺の出身者や 佐原に縁のある文人 」

久保木竹窓、楫取魚彦、今泉恒丸、小林一茶、渡辺崋山。

「 当時の佐原

お江戸見たけりゃ 佐原へござれ

佐原本町 江戸まさり

佐原は江戸と関東農村を結ぶ利根川水系の河岸(かし)であり、商業都市として繁栄しました。

この自由な商業都市の雰囲気が佐原の文化をささえていました。

この自由な商業都市の雰囲気が佐原の文化をささえていました。

伊能忠敬もこうした環境のなかで才能を育まれることになります。」

「 高瀬舟 」。

「川船としては日本最大級の貨物船で長さ25mを越す舟もあり、利根川水系の運輸を担いました。

船員寝泊まりできる設備(世事)もありました。

江戸時代、佐原には20~30艘あり、米、酒、しょうゆなどを江戸に運ぶために活躍しました」

別の角度から。

米俵が積まれて。

「 元禄国絵図・下総 」

「 伊能家屋敷図 」

「 四家略系図 」

「 樋橋 」

「 伊能家屋敷図 」

酒蔵があることから天保以前の敷地の様相を伝えるものと考えられます。

「 元禄国絵図・下総 」

1696(元禄9)年から1702(元禄15)年にかけて、幕府が全国に命じてつくらせた、

国単位の絵図の1つ。

「 樋橋 」

もとは、佐原村用水を本宿から新宿へ、小野川をまたいで通す樋でした。

「 名門 伊能家

上総国山辺郡小関村(現在の九十九里町)に生まれた三治郎は佐原の名門伊能家の婿養子となり、

伊能忠敬と名乗りました。伊能家は学問的素養も深く、測量の伝統をもつ家柄でした。

景知は佐原村用水工事にかかわり、景利は元禄期の国絵図作製に際し、佐原の村絵図をつくり

ました。忠敬はこのような伝統のある伊能家の影響を受けることになります。」

伊能忠敬と名乗りました。伊能家は学問的素養も深く、測量の伝統をもつ家柄でした。

景知は佐原村用水工事にかかわり、景利は元禄期の国絵図作製に際し、佐原の村絵図をつくり

ました。忠敬はこのような伝統のある伊能家の影響を受けることになります。」

「 四家(伊能家、平山家、神保家、小関家)略系図 」

伊能忠敬は1745(延享2)年1月11日、小関貞恒、ミネの次男として生まれた。

小関家は九十九里の名主で小関村(現千葉県九十九里町小関)にある。

忠敬は三人きょうだいの末っ子で兄と姉がいた。

忠敬の幼名は三治郎 といい、母ミネは長子で、15キロほど北に離れた小堤

(現・横芝光町小堤)の 神保家から婿 をもらった。

六歳の時、母が急死すると、婿養子だった父は三人の子がありながら兄と姉を連れ実家の

小堤村の神保家に返された。母には弟がおり、弟が家督を継いだ。

三治郎は祖父母の元に残り、父は手の掛からない兄と姉を連れて実家に戻った。

読み書きを学ばせなければならない三治郎を小関家に託し、いずれ迎えに来ることを

約束し帰った。

小関家は江戸ともつながりが深く、幼い三治郎に基礎教育をしっかり学ばせた。

学問好きな少年で親戚の平山家の人に漢学を、常陸の僧に数学を、土浦の医者から医学を学び、

土木作業を監督させたならば人使いがうまかったとか、家に泊まった幕府役人から計算を

習ったといった逸話が残されている。

約束通り 三治郎が十歳の時に父の元に引き取られ、十七歳まで父の元で過ごした。

九十九里町小関から横芝光町小堤までの一帯は忠敬が神保三治郎として青春時代を過ごした

土地だった。

1762(宝暦12)年、十七歳の時に、香取郡佐原村(現・千葉県香取市佐原)の伊能家に

婿養子に入り、ミチと結婚した。

佐原の酒造業、伊能三郎右衛門家では当主を亡くし、子持ちで二十一歳の未亡人のミチが婿を

求めていた。十七歳と二十一歳、子持ちの縁談だった。

平山家を仮親として、幕府学問所頭取(現在の東大総長)林大学頭の門人になり、林大学頭から

『忠敬(ただたか)』という名前をもらい、平山忠敬として伊能家に婿入りした。

伊能家の記録によると、当時千二百石の酒造家だったが、忠敬の働きにより、造酒高千四百石に

なったとの記録がある。

醤油(しょうゆ)の醸造、貸金業を営み、江戸への水運の権利を持ち、運送業もやり、江戸に

薪(まき)問屋を持っていた。分かり易(やす)くいえば、現在の総合商社のようなものだ。

江戸時代の伊能家屋敷は今の佐原の旧宅よりはるかに広く、貸家もあった。米の仲買などで

財産を築き、名主や村方後見として郷土のために尽くし、かなりの才覚の持ち主で、

伊能家の再興の祖といわれている。

「 当時の伊能家

忠敬は、1745 (延享2)年1月1 1日、現在の千葉県九十九里町に生まれました。1 7歳で伊能家の

娘・達と結婚しました。伊能家は、酒造りや米の売買などの商売をしている名家でした。

これまでの伊能家の主人たちの中にも、用水工事をした人や、村絵図をつくったり、村の古い

記録をまとめたりした人がいました。」

娘・達と結婚しました。伊能家は、酒造りや米の売買などの商売をしている名家でした。

これまでの伊能家の主人たちの中にも、用水工事をした人や、村絵図をつくったり、村の古い

記録をまとめたりした人がいました。」

「伊能家経営帳簿」、「・・屋勘定帳」

「店御目録帳」 :伊能忠敬は、29歳(安永3年)から49歳(寛政6年)までの20年間て家産を

3倍以上に増やしました。

伊能忠敬は、20年間で家の財産(ざいさん)を3倍以上に増やしました。

「 忠敬の活躍

佐原の名門伊能家の婿養子となった伊能忠敬は、不運のなかにあった伊能家の再興につとめ、

家の財産を3倍以上にふやし、念願を達成しました。また天明の飢饉のときは、困窮した村人を

助けたり、利根川の堤の修築につとめたほか、村に賦課された新税をめぐる河岸問屋一件では

佐原の代表として活躍し、村に貢献しました。」

家の財産を3倍以上にふやし、念願を達成しました。また天明の飢饉のときは、困窮した村人を

助けたり、利根川の堤の修築につとめたほか、村に賦課された新税をめぐる河岸問屋一件では

佐原の代表として活躍し、村に貢献しました。」

「忠敬の活やく

忠敬は商売に力を入れ、伊能家の財産を3倍以上にふやしました。天明の飢饉のときは、浅間山の

大項火や利根川の大洪水で苦しんでいる村人を助け、利根川の堤防工事を行うなど、村の名主と

しても力をつくしました。

※飢饉・・・農作物がとれなくなり、食べ物が不足すること」大項火や利根川の大洪水で苦しんでいる村人を助け、利根川の堤防工事を行うなど、村の名主と

しても力をつくしました。

「 忠敬の活躍」 を示すパネル 。

「 伊能家の収入 」:伊能忠敬は29歳から49歳まで20年間で家の総収入を3倍以上にのばしました。

「 佐原河岸問屋一件 」:1771 (明和8 )年から1774(安永3)年にかけて、幕府が佐原河岸に新税を

賦課した事件。伊能忠敏は幕府勘定所の詰問に対し、佐原の権益保持の

ために答弁しました。

「 佐原村河岸一件嘆願書 」。

「幕府は川沿いの町に新しい税金を払うように求めました。佐原村では、伊能忠敬ともう一人の

2人だけで払うこととしました。」

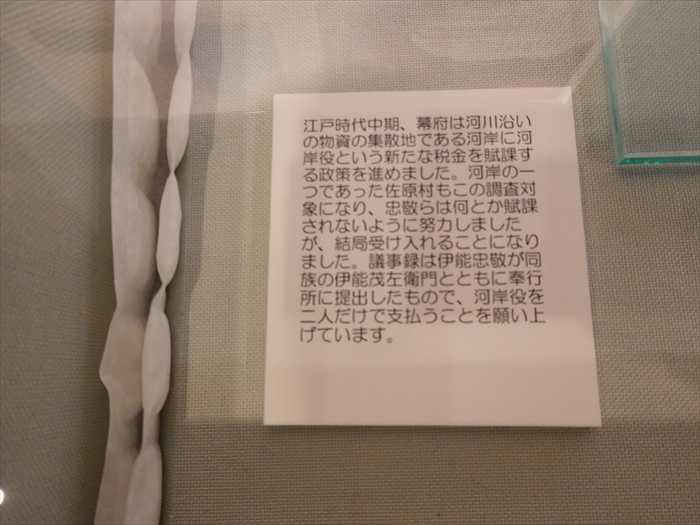

「江戸時代中期、幕府は河川沿いの物資の集散地である河岸に河岸役という新たな税金を賦課

する政策を進めました。河岸の一つであった佐原村もこの調査対象になり、忠敬らは何とか

賦課されないように努力しましたが、結局受け入れることになりました。議事録は伊能忠敬が

同族の伊能茂左衛門とともに奉行所に提出したもので、河岸役をニ人だけで支払うことを願い

上げています。」

「 浅間山噴火夜分大焼之図 」👈リンク

1783(天明3)年、浅間山が噴火し、大飢饉や洪水をもたらしました。

「火口から巨大な火柱を上げて噴火する浅間山の姿が描かれている。

天明三年の浅間山噴火の様子を、南麓側から描いたもので、3回大爆発があり、火山弾八十斤

(42㎏)が飛び、上州のうち200ヶ村で人家焼失、降灰が雪のごとく激しく、100里(約400㎞)

四方に及んだと記されている。」と。

「 三十リ程ハ火玉八十斤程ノ飛散、上州之内二百ヶ村程人屋焼失死亡多シ。焼炭ノフリテ

雪ノ如ク五 六寸ツモリタルトナリ。風上ノ方ハ二一二寸程ツモル、其外百里四方二炭フス 」。

「 利根川の治水 」:1783 (天明3)年、幕府により利根川沿岸の堤の修復が行われ、伊能忠敬は

佐原村の担当者として活躍しました。

「 忠敬の蔵書目録一覧 」。

「 興味津々

忠敬は、文学・歴史・医学・数学・測量術・天文暦学の本に親しむ教養人でした。松島に芭蕉の

句碑を書きとめながら旅行する風流人でもありました。

句碑を書きとめながら旅行する風流人でもありました。

特に、暦学については熱心で、京都や江戸から暦書を取りよせ、独学で勉強するように

なりました。後年江戸に出て、高度な西洋流の暦学を受け入れることができたのは、佐原時代の

勉学があったからでした。」

なりました。後年江戸に出て、高度な西洋流の暦学を受け入れることができたのは、佐原時代の

勉学があったからでした。」

「 好奇心がいっぱい

伊能家にはたくさんの本があり、忠数はいろいろな分野に興味をもつ人でした。妻の達(みち)と

旅行した松島(宮城県)では、松尾芭蕉の俳句を書きとめています。その後、天文暦学については、

熱心に勉強しました。江戸に出て、好きな学問をもっと学びたいと考えていました。

※天文暦学・・・星の動きを観測して、正しい暦をつくる学問」。旅行した松島(宮城県)では、松尾芭蕉の俳句を書きとめています。その後、天文暦学については、

熱心に勉強しました。江戸に出て、好きな学問をもっと学びたいと考えていました。

「書籍目録」(上左)

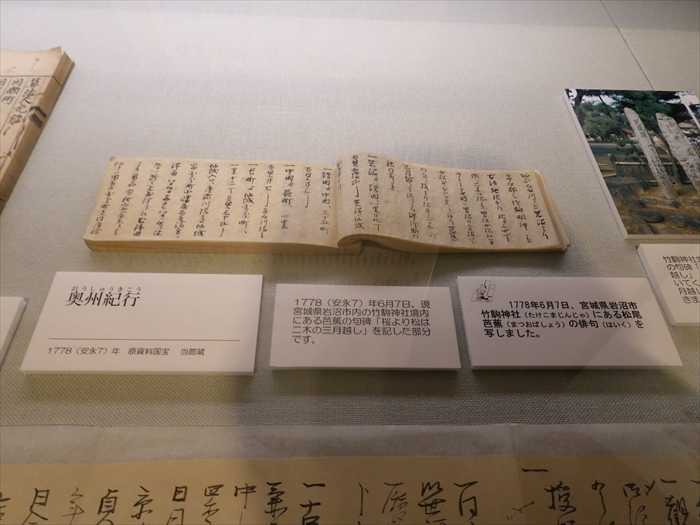

「奥州紀行」(上右):1778年(安永7)年6月7日、現宮城県岩沼市内の竹駒神社内にある芭蕉の

句碑「桜より松は二木の三月越し」を記しに部分です。

「書籍 目録

伊能忠敬隠居直前の蔵書目録です。和関係書・測量関係書・暦学関係書なとがみえ、伊能忠敬は

佐原にいるころからすでにこれらの学問に接していたことがうかがえます。」

佐原にいるころからすでにこれらの学問に接していたことがうかがえます。」

「 奥州旅行

1778 (安永7 )年6月7日、現宮城県岩沼市内の竹駒神社境内にある芭蕉の句碑

「桜より松はニ木の三月越し」を記した部分です。」

「桜より松はニ木の三月越し」を記した部分です。」

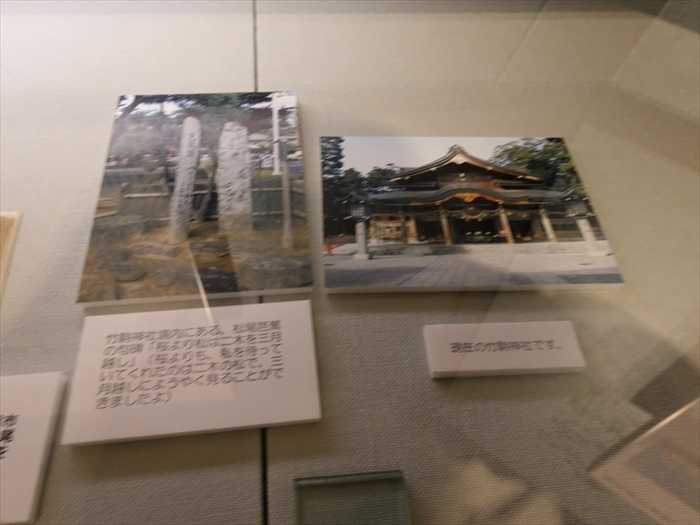

左:竹駒神社境内ある、松尾芭蕉の句碑

「桜より松は二木を三月越し(桜よりも、私を待っていてくれたのは二木の松で、

三月越しにようやく見ることができましたよ。)」

右:現在の竹駒神社です。

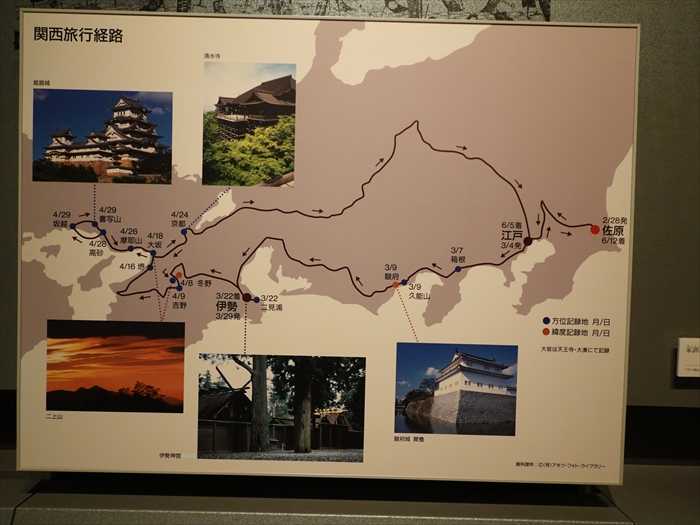

「 関西旅行経路 」。

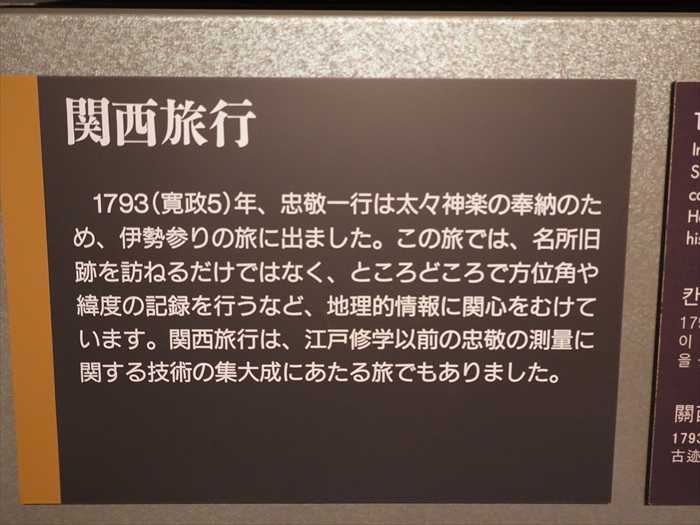

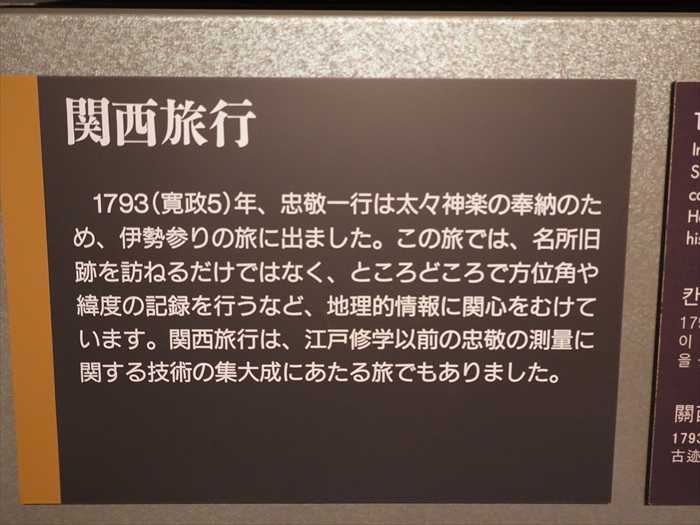

「 関西旅行

1793 (寛政5)年、忠敬一行は太々神楽の奉納のため、伊勢参りの旅に出ました。この旅では、

名所旧跡を訪ねるだけではなく、ところどころで方位角や緯度の記録を行うなど、地理的情報に

関心をむけています。関西旅行は、江戸修学以前の忠敬の測量に関する技術の集大成にあたる

旅でもありました。」

名所旧跡を訪ねるだけではなく、ところどころで方位角や緯度の記録を行うなど、地理的情報に

関心をむけています。関西旅行は、江戸修学以前の忠敬の測量に関する技術の集大成にあたる

旅でもありました。」

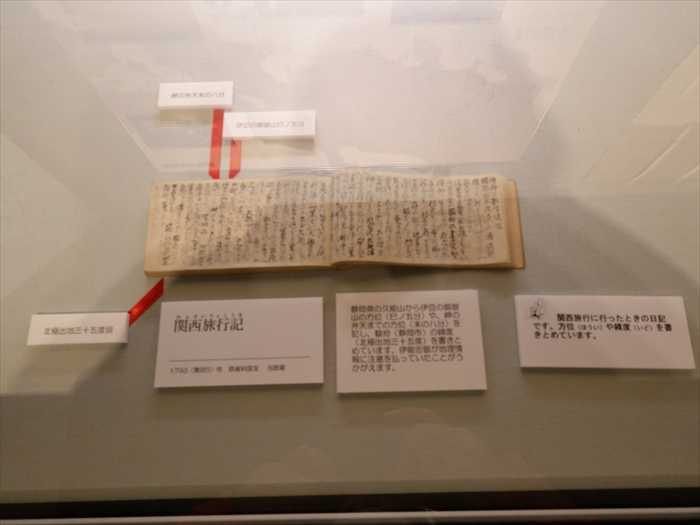

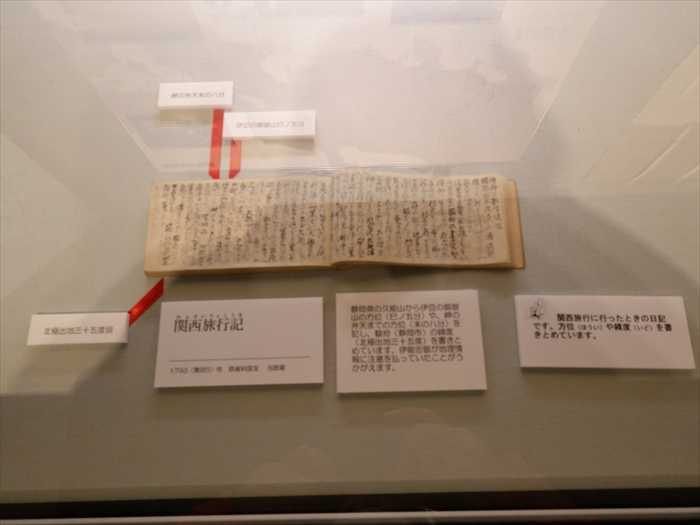

「 関西旅行記

静岡県の久能山から伊豆の◯◯山の方位(巳の五分)や、岬の弁天までの方位(未の八分)を

記し、駿府(静岡市)の緯度(北極出地三十五度)を書きとめています。

伊能忠敬が地理情報に注意を払っていたことがうかがえます。」

※「北極出地」は天の北極の高度を意味する言葉。

当時は「緯度」という言葉はなく、北極出地○○度という使い方をしていたと。

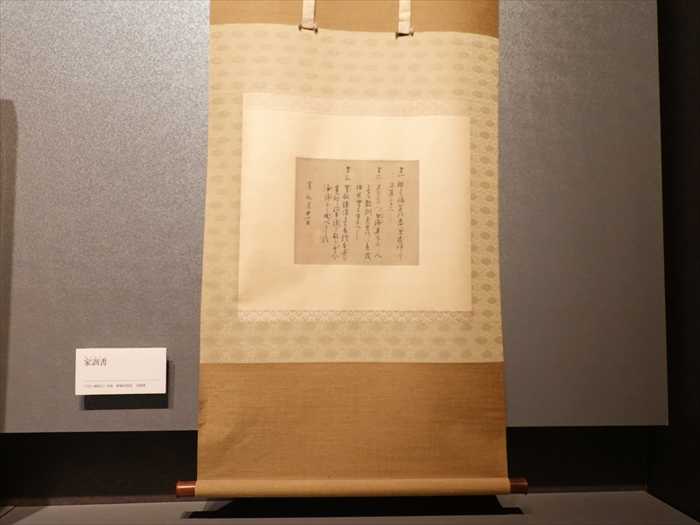

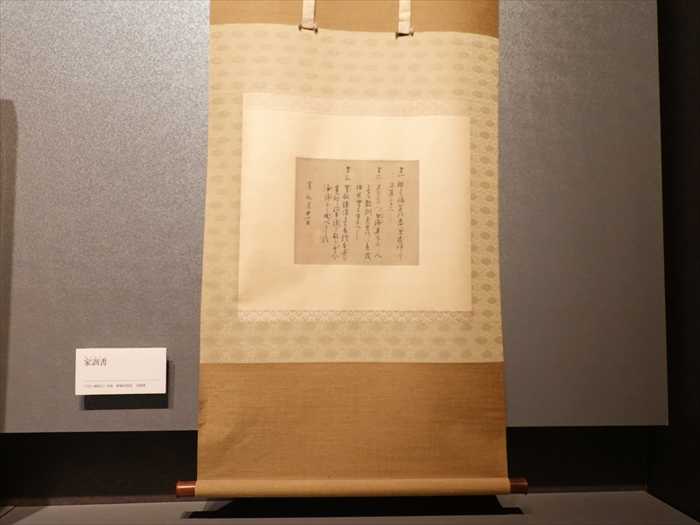

「家訓書」。

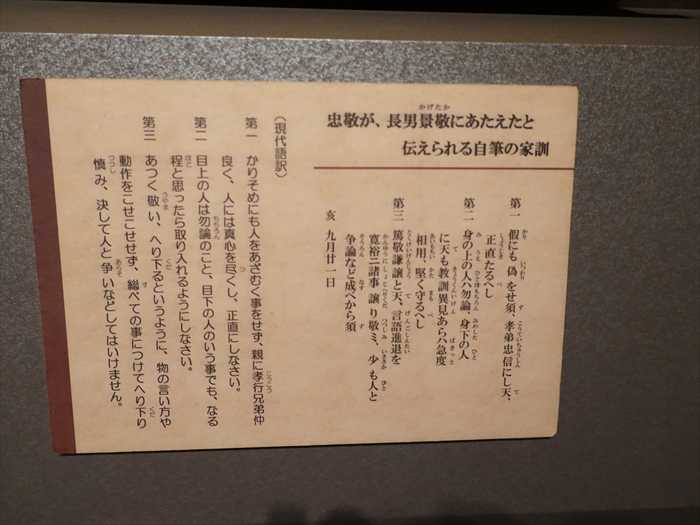

「 忠敬が、長男景敬にあたえたと伝えられる自筆の家訓

㐧一 仮にも偽をせ須、孝悌忠信にして正直なるへし」

第二 身の上の人ハ勿論、身下の人に天も教訓意見あらハ急度相用、堅く守るへし」

第三 篤敬謙譲と天、言語進退を寛裕ニ諸事謙り敬ミ、少も人と争論など成べから須」

亥 九月廿一日」

(現代語訳)

第一 かりそめにも人をあざむく事をせず、親に孝行兄弟仲良く、人には真を尽くし、

正直にしなさい。

正直にしなさい。

第ニ 目上の人は勿論のこと、目下の人のいう事でも、なる程と思ったら取り入れるように

しなさい。

第三 あつく敬い、へり下るというように、物の言い方や動作をこせこせせず、総べての事に

つけてへり下り慎み、決して人と争いなどしてはいけません。

しなさい。

第三 あつく敬い、へり下るというように、物の言い方や動作をこせこせせず、総べての事に

つけてへり下り慎み、決して人と争いなどしてはいけません。

「 芝蘭堂新元会(しらんとうしんげんかい)

重要文化財

閠学者大槻玄沢が寛政6年閏11月11日(大陽磨1795年元旦)に同好者を集めて行った新年を祝う

様子を描いています。新元会は恒例となり1837 (天保8 )年まで44回開かれました。

杉田玄白:解体新書

平賀源内:エレキテル

山東京伝

本居宣長:古事記伝

林子平 らの姿が。

様子を描いています。新元会は恒例となり1837 (天保8 )年まで44回開かれました。

杉田玄白:解体新書

平賀源内:エレキテル

山東京伝

本居宣長:古事記伝

林子平 らの姿が。

「芝蘭堂新元会」とは、江戸時代において、医学や薬学を学ぶ者たちが集まって、知識の共有や

交流を行うためのグループのことを指します。具体的には、医学や薬学に関する論文の

読み合わせや討論、実践的な技術の研究などが行われました。また、会員同士が情報や技術を

共有することで、医学や薬学の発展に寄与しました。芝蘭堂新元会は、江戸時代後期には医学や

薬学界の中心的な存在となり、現在でも日本の医学史において重要な役割を果たした団体として

知られています とchatGPTから。

「 当時の学問事情

江戸中期、蘭学・国学などの新しい学問が芽生えはじめていました。天文暦学の分野でも、

日食の予測に失敗した土御門家の権威は失墜し、実証を重んじる麻田剛立(こうりゅう)の

一門の名声が高まっていました。麻田一門は、さかんに天文観測を行い、観測器械改良や

考案を行い、天文暦学の発達に貢献しました。この一門の一人高橋至時(よしとき)に弟子入り

したことが、忠敬のその後の人生に決定的な影響を与えたのでした。」

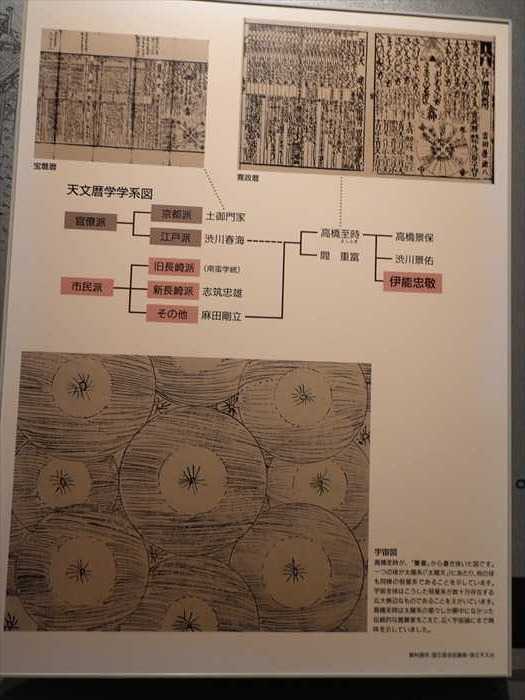

「 天文暦学学系図 」

--- 京都派 土御門家

官僚派---¦ ---高橋至時------------高橋景保

--- 江戸派 渋川春海 ---------¦--間 重富 ¦---渋川景佑

¦ ¦--- 伊能忠敬

旧長崎派(南蛮学統) ¦

市民派--- 新長崎派 志筑忠雄 ¦

市民派--- 新長崎派 志筑忠雄 ¦

その他 麻田剛立------¦

「 宇宙図

高橋至時が、「蘭書」から画き抜いた図です。

一つの球か太陽系(「太陽天」)にあたり、他の球も同様の恒星系であることを示しています。

宇宙全体はこうし恒星系が数十万存在する広大無辺なものであることをえがいています。

高橋至時は太陽系の星々しか願中になかった伝統的な歴算家をこえて、広く宇宙論にまで

興味を示していました。」

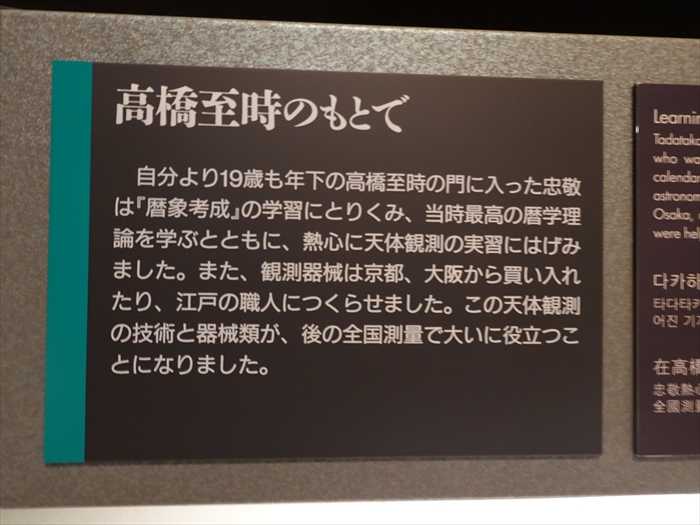

「 高橋至時のもとで 」。

1800年(寛政12)年、忠敬が江戸深川で観測した日食の記録。

「 高橋至時のもとで

自分より19歳も年下の高橋至時の門に入った忠敬は「暦象考成」の学習にとりくみ、当時最高の

暦学理論を学ぶとともに、熱心に天体観測の実習にはげみました。

また、観測器械は京都、大阪から買い入れたり、江戸の職人につくらせました。

この天体観測の技術と器械類が、後の全国測量で大いに役立っことになりました。」

暦学理論を学ぶとともに、熱心に天体観測の実習にはげみました。

また、観測器械は京都、大阪から買い入れたり、江戸の職人につくらせました。

この天体観測の技術と器械類が、後の全国測量で大いに役立っことになりました。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.