PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

伊勢原市の寺社史跡…

New!

オジン0523さん

2002年8月チベット東… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【無花果を買いに ・… Gママさん

Gママさん

ビルトイン食洗機の… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2002年8月チベット東…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【無花果を買いに ・…

Gママさん

Gママさんビルトイン食洗機の…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

そして、次の訪問場所「 足利織姫神社

」の駐車場に到着し、バスを降り散策開始。

栃木県足利市西宮町3889。

栃木県道40号線・足利環状線の先にあったのが「足利織姫神社」。

横断歩道の先に「足利織姫神社」の「 大鳥居 」が見えた。

「足利織姫神社」。

1200年余の歴史と伝統を誇る機業地・足利の産業の守護神である「足利織姫神社」。

天照大神の絹の衣を織っていた天御鉾命と天八千々姫命の二柱を祀る神社。

翌年に火災に遭い、しばらくの間は仮宮のままであったが、再建に着手し昭和12年に

現在の社殿が完成。京都府宇治市の平等院鳳凰堂をモデルにしたといわれている。

平成16年6月には、社殿・神楽殿・社務所・手水舎が国の「登録有形文化財」として登録された。

足利織姫神社のご神紋 が左側に。

「かつて倭建命の御子・足鏡別王(あしかがみわけのきみ)が足利の地を統治していた」という

伝承に基づいて、その神鏡の輪郭に、「足」の字を配したのが 足利市の市章 。

それを、昭和12年の織姫神社遷宮に際してこの鏡の輪郭を使う許可を得て、図に用いたという。

この鏡の輪郭に、足利氏の家紋である「丸に二」の二を縦に配し、それに織物の糸を

組み合わせたのが織姫神社のご神紋。

つまり、足利の町・足利氏・織物の三つのシンボルを取り込んだのがあのご神紋ということに

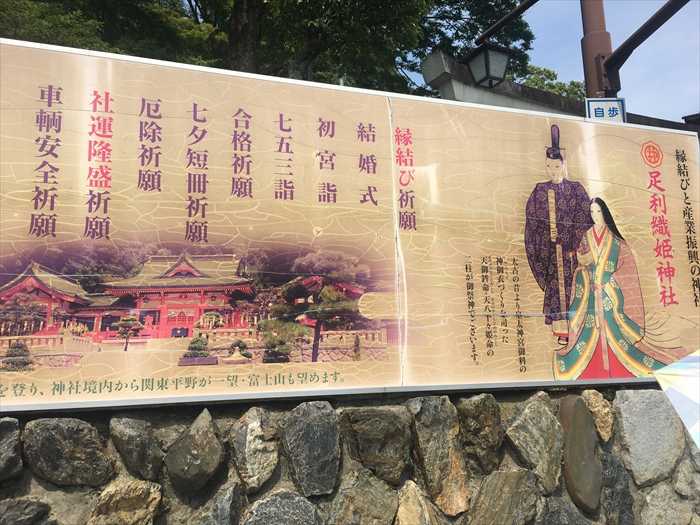

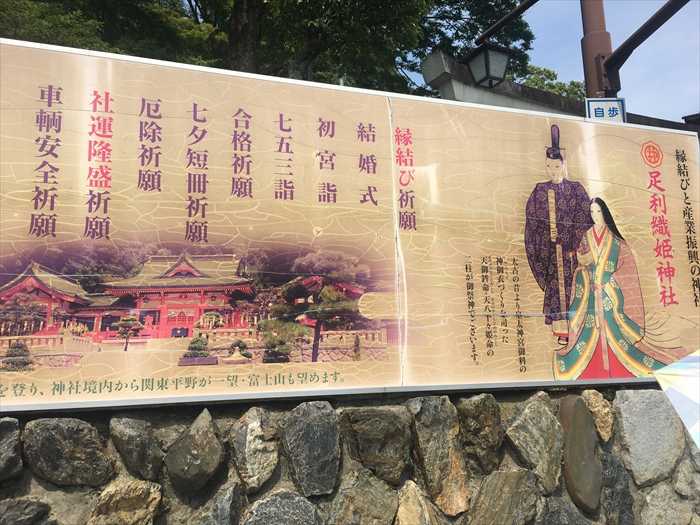

「縁結びと産業振興の神社 足利織姫神社

太古の昔より皇太神宮御料の神御衣づくりを司った 天御鉾命(あまのみほこのみこと)・

天八千々姫命(あめのやちちひめのみこと)の 二柱が御祭神 でございます。」。

御祭神の 天御鉾命(あまのみほこのみこと)・天八千々姫命(あめのやちちひめのみこと)

「 ようこそ 足利織姫神社 境内まで二二九段 」と。

国登録有形文化財(建造物)

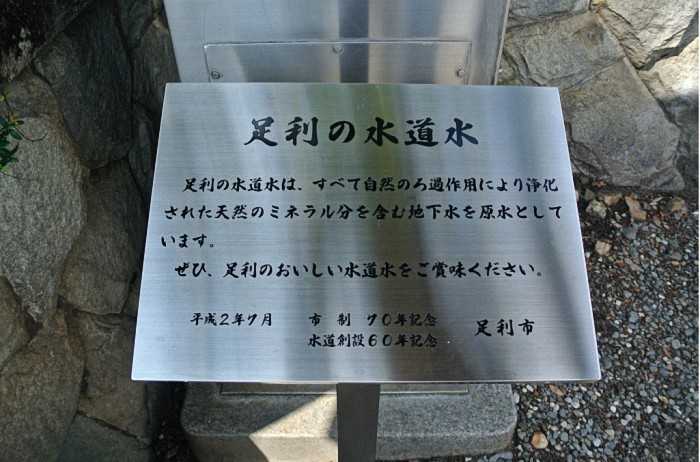

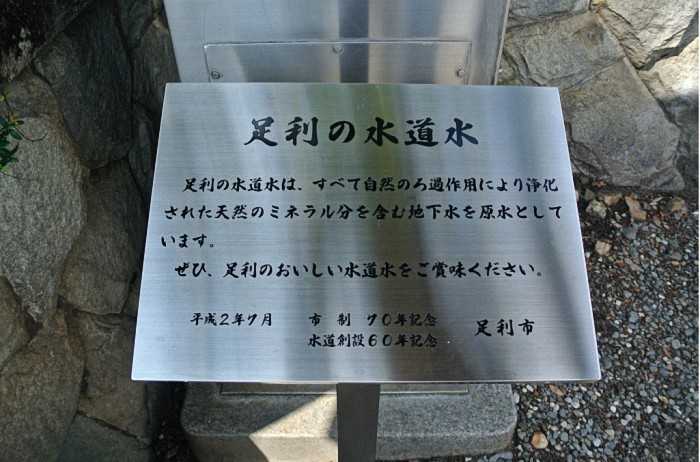

「 足利の水道水 」。

蛇口は写真の裏側にあった。

「 足利の水道水

足利の水道水は、すべて自然のろ過作用により浄化された天然のミネラル分を含む地下水を

原水としています。

ぜひ、足利のおいしい水道水をご賞味ください。

平成2年7月 市制 70年記念 水道創設60周年記念 足利市」

左方面に進む「 縁結び坂 」を利用して「社殿」に向かって進む。

「縁結び坂」には「 七色の鳥居 」が奉納されているとのこと。

朱の鳥居の扁額には左右に「 天皇陛下 即位 皇太子殿下 即位 」と書かれ、中央に

「 菊花紋章 」が。

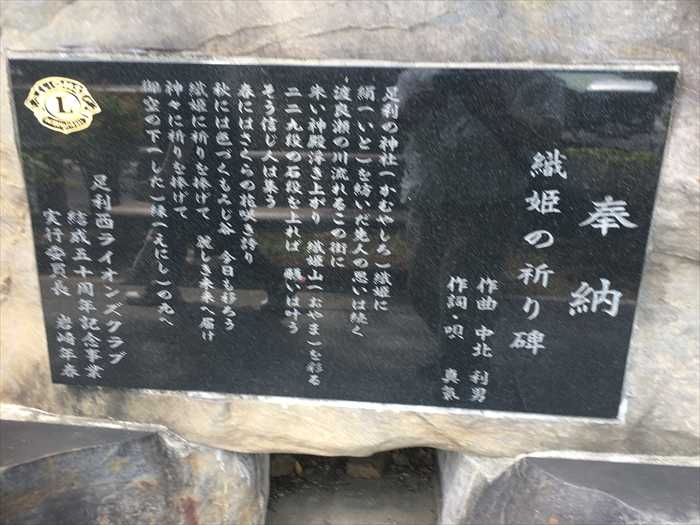

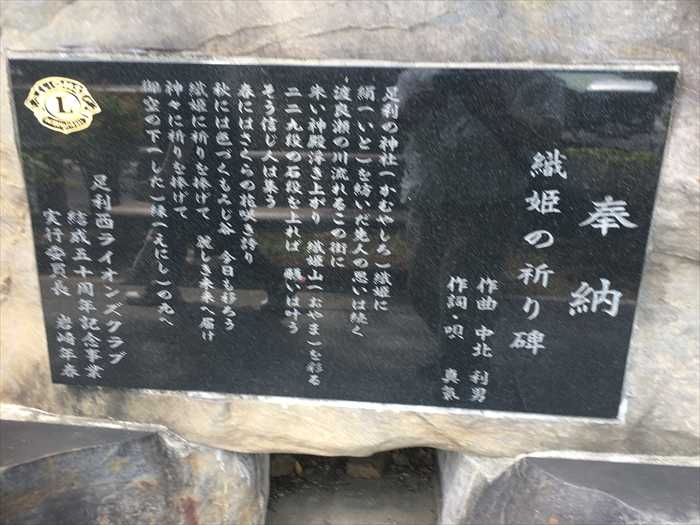

「奉納 織姫の祈り 👈リンク

作曲 中北利男

作詞・唄 真氣

足利の神社(かむやしろ)織姫に 絹(いと)を紡いだ先人の思いは続く

渡良瀬の川流れるこの街に 朱い神殿浮き上がり 織姫山(おやま)を彩る

二二九段の石段を上れば 願いは叶う そう信じ人は集う

春にはさくらの花咲き誇り 秋には色づくもみじ谷 今日も移ろう

織姫に祈りを捧げて 麗しき未来へ届け 神々に祈りを捧げて

御空の下(した)縁(えにし)の元へ

足利西ライオンズクラブ

結成五十周年記念事業

実行委員長 岩崎年春」

「 足利友愛義団の碑」

「 友愛 」の文字が。

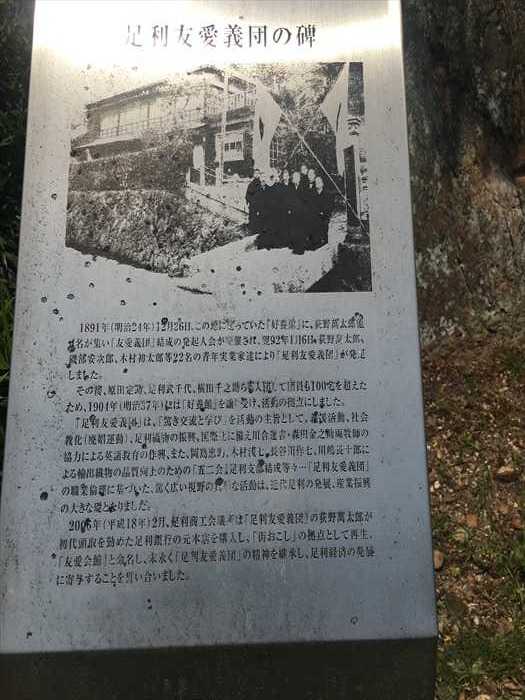

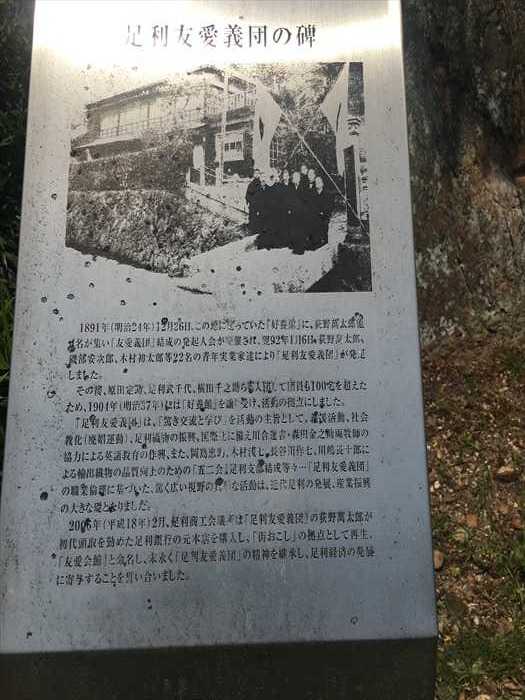

「 足利友愛義団の碑

1891年(明治24年)12月26日、この地に建っていた「好養館」に、萩野萬太郎他4名が集い

「友愛義団」結成の発起人会が開催され、翌92年1月6日、萩野萬太郎、磯部安次郎、

木村初太郎等22名の青年実業家達により「足利友愛義団」が発足しました。

その後、原田定助、足利武千代、横田千之助らも入団して団員も100名を超えたため、1904年

(明治37年)には「好養館」を譲り受け、活動の拠点にしました。

「足利友愛義団」は、「驚き交流と学び」を活動の主旨として、義援活動、社会教化(廃娼運動)、

足利織物も振興、国際化に備え河合運吉・森田金之助両牧師の協力による英語教育の作興、また、

岡島忠助、木村浅七、長谷川作七、川嶋長十郎による輸出織物の品質向上のための

「五二会」足利支部結成等々・・・「足利友愛義団」の職業論理に基づいた、篤く広い視野の

真摯な活動は、近代足利の発展、産業振興の大きな礎となりました。

2006年(平成18年)2月、足利商工会議所は「足利友愛義団」の萩野萬太郎が初代頭取を務めた

足利銀行の元本店を購入し、「街おこし」の拠点として再生、「友愛会館」と命名し、末永く

「足利友愛義団」の精神を継承し、足利経済の発展に寄与することを誓い合いました。

足利友愛義団の碑は石垣の上の岩に嵌め込まれています。」と。

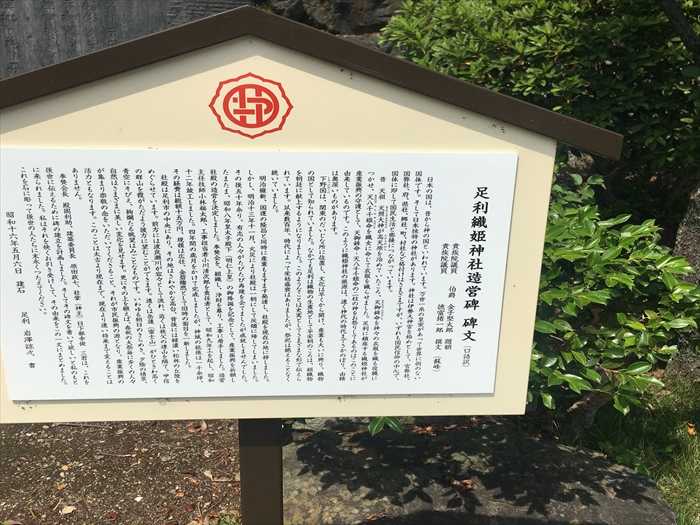

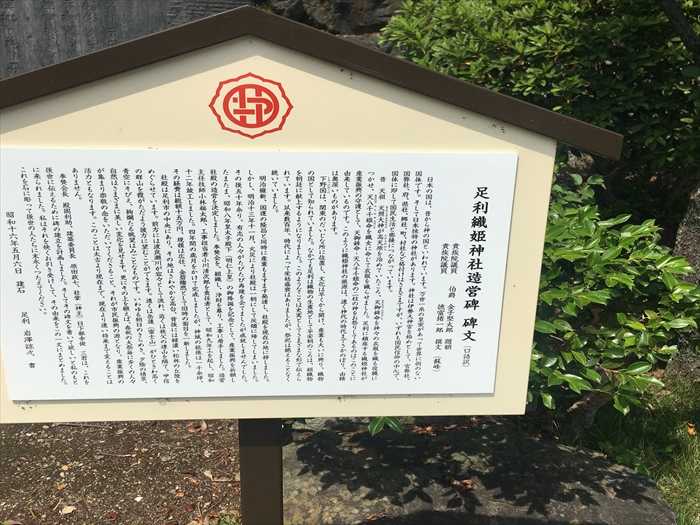

隣には「 織姫神社造營碑 」。

非常に巨大なもので大人2人分ほどの高さがあった。

碑に書かれている言葉は古いものなので横に口語訳の説明板が立っていた。

「 足利織姫神社造営碑 碑文 (口語訳)

貴族院議員 伯爵 金子堅太郎

貴族院議員 徳富猪一郎 撰文 (蘇峰)

日本の国は、昔から神の国といわれています。万世一系の皇室があって世界に例のない国体です。

そして日本独特の神社があります。神社は伊勢大神を始めとして、宮弊社、国弊社、府、県社、

郷社、町、村社など格付けはさまざまですが、いずれも国民信仰の中心で、国体に即して

国民生活と密接につながっています。

昔 天祖 天照大神(あまてらすおおみかみ)が高天原(たかまがはら)を治めていたころ、

天御鉾命(あめのみほこのみこと)を神々の衣服を織る役職につかせ、天八千千姫命

(あめのやちちひめのみこと)を織女に命じて衣服を織らせました。足利に鎮座する織姫神社が

産業振興の守護として、天御鉾命・天八千千姫命の二柱の神をお祭りしてあるのはこのことに

由来しているのです。このように織姫神社の根源は、遠く神代の時代までさかのぼり由緒は

奥深いものがあります。

下野国(しもつけのくに)は、関東のだいじな所に位置し、文化は早くから開け、産業も大いに

興り、織物の国として知られていました。なかでも足利は織物の生産地として平安朝のころは、

絹織物を朝廷に献上するようになりました。このようなことは史実としてさまざまな形で

伝えられています。以来数百年、時代によって栄枯盛衰はありましたが、祭祀は絶えることなく

続いていました。

明治維新、国運の隆昌と同時に産業もますます発達し、社殿を現在の地に移しました。しかし、

明治13年11月、火災により社殿は一朝にして灰燼に帰してしまいました。その後50年余り、

有志の人々がたびたび再建を企てましたが成就しませんでした。たまたま、昭和8年皇太子殿下

(現天皇陛下)の御降誕を記念として、産業振興を祈願し社殿の造営を決定しました。奉賛会を、

組織し、浄財を募り、工事に着工しました。造営主任技師小林福太郎、工事担当小川清次郎を

責任者として、昭和9年工を起し、昭和12年竣工しました。4年間の歳月をかけて完成しましたが、

神域の拡張は一千余坪、その経費は総額15万円、規模は広荘、金碧燦然として旧時の面目を

一新しました。

社殿は足利市の中央にあり、その他はさわやかな高台、背後には緑濃い松林の丘陵をめぐらせて

います。前方には渡良瀬川が容々として流れ、近くは秩父の連山を隔て、甲信の群山を霞が

ただよう彼方に臨むことができます。遠くは岳蓮(富士山) がひときわ高く青空にそびえ、

絢爛たる眺望はみごとなものです。いわゆる朝日のきらめき、夕陰の情景、自然はさまざまに

美しい変化を見せます。更にその上を願えば、春秋の大祭毎に多くの人々が集まり崇敬の念を

いただいてくださること、それが市民振興の源となり、産業振興の活力ともなります。

このことは太古より現在まで、現在より遠い将来まで変えることはありません。

奉賛会長 殿岡利助、建築委員長 原田政七、社掌(神主) 日下部幸俊 三君は、これを後世に

伝えるために碑の建立を計画しました。そしてその碑文を書いて欲しいと私のもとに来られました。

私はそれを快くお引き受けして、その由来をこの一文にまとめました。これを石に彫って後世の

人たちに末永くつたえてください。

昭和16年5月6日 建石 足利 岩澤諒弌 書」

「縁結び坂」の石鳥居を潜ると、こちらも石段がスタート。

石鳥居の扁額は解読不能。

その先に 紫の鳥居 が姿を現した。

「 七色(なないろ)の鳥居

最初に「 紫色 」の鳥居。

その先にも「 紫色 」の鳥居が続いていた。

「 七色の鳥居 紫色 よき経営と縁結び 」。

その先に「 若草色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 若草色 よき学業と縁結び 」。

つづいて「 赤色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 赤色 よき人と縁結び 」。

「 えんむすび広場 」にあった「 織姫神社造營二十周年記念 」碑。

多くの「寄附者連名」が刻まれていた。

「 えんむすび広場 」は小さな広場。

恋人が二人でたたずむ「 しあわせの絆碑 」(左)と 御神徳碑 (右手 黒石)が並んで

設置してあった。

「 足利織姫神社御神徳碑 しあわせの絆碑

産業振興と縁結びの神社である足利織姫神社の遷宮70年記念事業が多くの皆さまからの御寄進と

御協力により目標以上の事業遂行ができましたことに心より感謝申し上げます。事業完工の

記念として七つの御神徳の碑を建立いたしました。

また、隣接の「しあわせの絆」碑は、人と人との篤き絆の大切さを願い御神徳成就の象徴として

建立いたしました。足利織姫神社の興隆発展のために全身全霊を打ち込んであります、

足利織姫神社奉賛会長 林 吉郎氏の寄進によるものであります。

平成19年5月5日

足利織姫神社遷宮70年記念事業

実行委員会委員長 菊池 義治」

「 足利織姫神社 御神徳

その先には「 緑色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 緑色 よき知恵と縁結び 」。

「 黄色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 黄色 よき健康と縁結び 」。

「 青色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 青色 よき人生と縁結び 」。

最後に「 朱色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 朱色 よき仕事と縁結び 」。

そして「本坂」の石段と合流し社殿前の境内への最後の石段を上る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

栃木県足利市西宮町3889。

栃木県道40号線・足利環状線の先にあったのが「足利織姫神社」。

横断歩道の先に「足利織姫神社」の「 大鳥居 」が見えた。

「足利織姫神社」。

1200年余の歴史と伝統を誇る機業地・足利の産業の守護神である「足利織姫神社」。

天照大神の絹の衣を織っていた天御鉾命と天八千々姫命の二柱を祀る神社。

翌年に火災に遭い、しばらくの間は仮宮のままであったが、再建に着手し昭和12年に

現在の社殿が完成。京都府宇治市の平等院鳳凰堂をモデルにしたといわれている。

平成16年6月には、社殿・神楽殿・社務所・手水舎が国の「登録有形文化財」として登録された。

足利織姫神社のご神紋 が左側に。

「かつて倭建命の御子・足鏡別王(あしかがみわけのきみ)が足利の地を統治していた」という

伝承に基づいて、その神鏡の輪郭に、「足」の字を配したのが 足利市の市章 。

それを、昭和12年の織姫神社遷宮に際してこの鏡の輪郭を使う許可を得て、図に用いたという。

この鏡の輪郭に、足利氏の家紋である「丸に二」の二を縦に配し、それに織物の糸を

組み合わせたのが織姫神社のご神紋。

つまり、足利の町・足利氏・織物の三つのシンボルを取り込んだのがあのご神紋ということに

「縁結びと産業振興の神社 足利織姫神社

太古の昔より皇太神宮御料の神御衣づくりを司った 天御鉾命(あまのみほこのみこと)・

天八千々姫命(あめのやちちひめのみこと)の 二柱が御祭神 でございます。」。

御祭神の 天御鉾命(あまのみほこのみこと)・天八千々姫命(あめのやちちひめのみこと)

社殿

」は、 織姫山の中腹

にあり、一の鳥居から始まる「 本坂

」は

「社殿」前の境内まで 229段の階段

があった。

階段中央にも手すりがある石段。

一方、「 縁結び坂

」は、ゆるやかな山道だが、手すりがないので足腰に自信のない方は、

本坂より上ってください と。

左右の 「

階段手すり支柱

」には「

天御鉾命

」(左)、「

天八千々姫命

」(右)と書かれた銘板が。

「 ようこそ 足利織姫神社 境内まで二二九段 」と。

国登録有形文化財(建造物)

織姫神社

社殿・神楽殿・社務所・手水舎

社殿・神楽殿・社務所・手水舎

織姫神社は社殿(伝)によれば、宝永2年(1705)戸田忠利が足利藩主としてこの地に来た時に土民が

創建した神社で、機織の守護神として「天ハ千々姫命」「天御鉾命」のニ神をお祀りしています。

創建した神社で、機織の守護神として「天ハ千々姫命」「天御鉾命」のニ神をお祀りしています。

現在の社殿は、明治13年(1880)に焼失した社殿を昭和12年(1937)に再建したもので、中央に

拝殿、その両側に翼廊を配し、拝殿と翼廊を歩楼て結ぶ形は、日本古来の寝殿造建築である

平等院鳳凰堂をモデルにしたといわれています。当時の神社建築は木造が主流でしたが、設計者で

ある小林福太郎(1882 ~ 1938)は、当時珍しい鉄筋コンクリートを用いて木造建築の意匠を

再現しました。朱色に塗装された建物が、織姫山の山並みの緑と青空に映え、ひときわ鮮やかに

眼に映り、美しい建築を作り上げています。

拝殿、その両側に翼廊を配し、拝殿と翼廊を歩楼て結ぶ形は、日本古来の寝殿造建築である

平等院鳳凰堂をモデルにしたといわれています。当時の神社建築は木造が主流でしたが、設計者で

ある小林福太郎(1882 ~ 1938)は、当時珍しい鉄筋コンクリートを用いて木造建築の意匠を

再現しました。朱色に塗装された建物が、織姫山の山並みの緑と青空に映え、ひときわ鮮やかに

眼に映り、美しい建築を作り上げています。

織姫神社は織物を中心とした足利の産業を信仰面から支えてきた存在であり、本市の近代化を語る

上でも欠かせない貴重な文化遺産です。

上でも欠かせない貴重な文化遺産です。

近年は、産業振興と縁結びの神社として多くの参拝者に崇められています。」

「 足利の水道水 」。

蛇口は写真の裏側にあった。

「 足利の水道水

足利の水道水は、すべて自然のろ過作用により浄化された天然のミネラル分を含む地下水を

原水としています。

ぜひ、足利のおいしい水道水をご賞味ください。

平成2年7月 市制 70年記念 水道創設60周年記念 足利市」

左方面に進む「 縁結び坂 」を利用して「社殿」に向かって進む。

「縁結び坂」には「 七色の鳥居 」が奉納されているとのこと。

朱の鳥居の扁額には左右に「 天皇陛下 即位 皇太子殿下 即位 」と書かれ、中央に

「 菊花紋章 」が。

「奉納 織姫の祈り 👈リンク

作曲 中北利男

作詞・唄 真氣

足利の神社(かむやしろ)織姫に 絹(いと)を紡いだ先人の思いは続く

渡良瀬の川流れるこの街に 朱い神殿浮き上がり 織姫山(おやま)を彩る

二二九段の石段を上れば 願いは叶う そう信じ人は集う

春にはさくらの花咲き誇り 秋には色づくもみじ谷 今日も移ろう

織姫に祈りを捧げて 麗しき未来へ届け 神々に祈りを捧げて

御空の下(した)縁(えにし)の元へ

足利西ライオンズクラブ

結成五十周年記念事業

実行委員長 岩崎年春」

「 足利友愛義団の碑」

「 友愛 」の文字が。

「 足利友愛義団の碑

1891年(明治24年)12月26日、この地に建っていた「好養館」に、萩野萬太郎他4名が集い

「友愛義団」結成の発起人会が開催され、翌92年1月6日、萩野萬太郎、磯部安次郎、

木村初太郎等22名の青年実業家達により「足利友愛義団」が発足しました。

その後、原田定助、足利武千代、横田千之助らも入団して団員も100名を超えたため、1904年

(明治37年)には「好養館」を譲り受け、活動の拠点にしました。

「足利友愛義団」は、「驚き交流と学び」を活動の主旨として、義援活動、社会教化(廃娼運動)、

足利織物も振興、国際化に備え河合運吉・森田金之助両牧師の協力による英語教育の作興、また、

岡島忠助、木村浅七、長谷川作七、川嶋長十郎による輸出織物の品質向上のための

「五二会」足利支部結成等々・・・「足利友愛義団」の職業論理に基づいた、篤く広い視野の

真摯な活動は、近代足利の発展、産業振興の大きな礎となりました。

2006年(平成18年)2月、足利商工会議所は「足利友愛義団」の萩野萬太郎が初代頭取を務めた

足利銀行の元本店を購入し、「街おこし」の拠点として再生、「友愛会館」と命名し、末永く

「足利友愛義団」の精神を継承し、足利経済の発展に寄与することを誓い合いました。

足利友愛義団の碑は石垣の上の岩に嵌め込まれています。」と。

隣には「 織姫神社造營碑 」。

非常に巨大なもので大人2人分ほどの高さがあった。

碑に書かれている言葉は古いものなので横に口語訳の説明板が立っていた。

「 足利織姫神社造営碑 碑文 (口語訳)

貴族院議員 伯爵 金子堅太郎

貴族院議員 徳富猪一郎 撰文 (蘇峰)

日本の国は、昔から神の国といわれています。万世一系の皇室があって世界に例のない国体です。

そして日本独特の神社があります。神社は伊勢大神を始めとして、宮弊社、国弊社、府、県社、

郷社、町、村社など格付けはさまざまですが、いずれも国民信仰の中心で、国体に即して

国民生活と密接につながっています。

昔 天祖 天照大神(あまてらすおおみかみ)が高天原(たかまがはら)を治めていたころ、

天御鉾命(あめのみほこのみこと)を神々の衣服を織る役職につかせ、天八千千姫命

(あめのやちちひめのみこと)を織女に命じて衣服を織らせました。足利に鎮座する織姫神社が

産業振興の守護として、天御鉾命・天八千千姫命の二柱の神をお祭りしてあるのはこのことに

由来しているのです。このように織姫神社の根源は、遠く神代の時代までさかのぼり由緒は

奥深いものがあります。

下野国(しもつけのくに)は、関東のだいじな所に位置し、文化は早くから開け、産業も大いに

興り、織物の国として知られていました。なかでも足利は織物の生産地として平安朝のころは、

絹織物を朝廷に献上するようになりました。このようなことは史実としてさまざまな形で

伝えられています。以来数百年、時代によって栄枯盛衰はありましたが、祭祀は絶えることなく

続いていました。

明治維新、国運の隆昌と同時に産業もますます発達し、社殿を現在の地に移しました。しかし、

明治13年11月、火災により社殿は一朝にして灰燼に帰してしまいました。その後50年余り、

有志の人々がたびたび再建を企てましたが成就しませんでした。たまたま、昭和8年皇太子殿下

(現天皇陛下)の御降誕を記念として、産業振興を祈願し社殿の造営を決定しました。奉賛会を、

組織し、浄財を募り、工事に着工しました。造営主任技師小林福太郎、工事担当小川清次郎を

責任者として、昭和9年工を起し、昭和12年竣工しました。4年間の歳月をかけて完成しましたが、

神域の拡張は一千余坪、その経費は総額15万円、規模は広荘、金碧燦然として旧時の面目を

一新しました。

社殿は足利市の中央にあり、その他はさわやかな高台、背後には緑濃い松林の丘陵をめぐらせて

います。前方には渡良瀬川が容々として流れ、近くは秩父の連山を隔て、甲信の群山を霞が

ただよう彼方に臨むことができます。遠くは岳蓮(富士山) がひときわ高く青空にそびえ、

絢爛たる眺望はみごとなものです。いわゆる朝日のきらめき、夕陰の情景、自然はさまざまに

美しい変化を見せます。更にその上を願えば、春秋の大祭毎に多くの人々が集まり崇敬の念を

いただいてくださること、それが市民振興の源となり、産業振興の活力ともなります。

このことは太古より現在まで、現在より遠い将来まで変えることはありません。

奉賛会長 殿岡利助、建築委員長 原田政七、社掌(神主) 日下部幸俊 三君は、これを後世に

伝えるために碑の建立を計画しました。そしてその碑文を書いて欲しいと私のもとに来られました。

私はそれを快くお引き受けして、その由来をこの一文にまとめました。これを石に彫って後世の

人たちに末永くつたえてください。

昭和16年5月6日 建石 足利 岩澤諒弌 書」

「縁結び坂」の石鳥居を潜ると、こちらも石段がスタート。

石鳥居の扁額は解読不能。

その先に 紫の鳥居 が姿を現した。

「 七色(なないろ)の鳥居

足利織姫神社のご祭神は、男の機織師(はたおりし)と織女のニ柱の神様てす。

織物は経糸(たていと)と緯糸(よこいと)が織りあって織物(生地)となることから、男女ニ人の

神様をご祭神とする「縁結びの神社」と言われるようになりました。

神様をご祭神とする「縁結びの神社」と言われるようになりました。

足利織姫神社は、縁結びの神社として「七つのご神徳(縁結び)」を大切にしております。」

県立足利高等学校と県立足利女子高等学校が統合されることになり、その記念として、

両校の同窓会が、ここ織姫神社に鳥居を奉納したと。

県立足利高等学校と県立足利女子高等学校が統合されることになり、その記念として、

両校の同窓会が、ここ織姫神社に鳥居を奉納したと。

最初に「 紫色 」の鳥居。

その先にも「 紫色 」の鳥居が続いていた。

「 七色の鳥居 紫色 よき経営と縁結び 」。

その先に「 若草色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 若草色 よき学業と縁結び 」。

つづいて「 赤色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 赤色 よき人と縁結び 」。

「 えんむすび広場 」にあった「 織姫神社造營二十周年記念 」碑。

多くの「寄附者連名」が刻まれていた。

「 えんむすび広場 」は小さな広場。

恋人が二人でたたずむ「 しあわせの絆碑 」(左)と 御神徳碑 (右手 黒石)が並んで

設置してあった。

「 足利織姫神社御神徳碑 しあわせの絆碑

産業振興と縁結びの神社である足利織姫神社の遷宮70年記念事業が多くの皆さまからの御寄進と

御協力により目標以上の事業遂行ができましたことに心より感謝申し上げます。事業完工の

記念として七つの御神徳の碑を建立いたしました。

また、隣接の「しあわせの絆」碑は、人と人との篤き絆の大切さを願い御神徳成就の象徴として

建立いたしました。足利織姫神社の興隆発展のために全身全霊を打ち込んであります、

足利織姫神社奉賛会長 林 吉郎氏の寄進によるものであります。

平成19年5月5日

足利織姫神社遷宮70年記念事業

実行委員会委員長 菊池 義治」

「 足利織姫神社 御神徳

よき人と縁結び

よき健康と縁結び

よき知恵と縁結び

よき人生と縁結び

よきよき学業と縁結び

よき仕事と縁結び

よき経営と縁結び」

その先には「 緑色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 緑色 よき知恵と縁結び 」。

「 黄色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 黄色 よき健康と縁結び 」。

「 青色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 青色 よき人生と縁結び 」。

最後に「 朱色 」の鳥居。

「 七色の鳥居 朱色 よき仕事と縁結び 」。

そして「本坂」の石段と合流し社殿前の境内への最後の石段を上る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

「市制70周年 佐倉花火フェスタ2024」へ(… 2024.09.09

-

「市制70周年 佐倉花火フェスタ2024」へ(… 2024.09.08 コメント(1)

-

「市制70周年 佐倉花火フェスタ2024」へ(… 2024.09.06 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.