PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

そしてこの日の次の目的地の「 続日本100名城・忍城(おしじょう

)」の「郷土博物館」の

駐車場に到着。

駐車場が本丸跡になっているのであった。

1949年(昭和24年)10月にはここ本丸跡に行田市本丸球場が造られたが後に移転し、

1988年(昭和63年)2月17日にはその跡に行田市郷土博物館が開館、御三階櫓は博物館の

一部として「忍城鳥瞰図」や文献などを元に、鉄筋コンクリート構造によって外観復興

されている。

ただし位置や規模は史実とは異なり、内部は展望室や行田の歴史を写真や資料で紹介する

展示室として利用されている。また、周囲には土塁の一部が残存している。

2017年(平成29年)、続日本100名城(118番)に選定された。

埼玉県行田市本丸17−23。

正面に「 高麗門 」。

正面に「 高麗門 」。

駐車場隅にあった 「忍城御本丸跡」碑 。

「忍城」周辺の「 行田市内 観光案内図 」。

ここ「 忍城 」は、以前にも2度ほど来ており、その時に頂いた「 行田市郷土博物館 」の

パンフレットの写真。

戦国時代の終わりに豊臣秀吉の関東平定に際し石田三成らによる水攻めをうける中、

小田原城の降伏後に開城しました。

その後、松平家忠による城郭の修復が済んだのち、徳川家康の四男松平忠吉が城主となります。

三代将軍家光の治世には、松平信絅、阿部忠秋が城主となり、以後185年間は阿部家の居城と

なります。

文政6年( 1823 )には伊勢国桑名から国替えとなった(奥平)松平家が城主となり、

明治維新、廃藩を迎えます。

明治6年( 1873 )に忍城は解体されましたが、現在博物館の周辺にある本丸上塁の一部や

櫓の石垣に使われた間知石から当時を偲ぶことがぞきます。」と。

「行田市郷土博物館」入口門。

「行田の足袋製造用具及び関係資料」が「国重要有形民俗文化財」に2020年3月16日に

指定されたと。

「有形民俗文化財」とは日本の衣食住、生業、信仰、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術といった

無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋など形のある資料のことであると。

右手がこの後に訪ねた 「行田市郷土博物館」入口

さらに奥に進む。

「 忍城址案内図 」。

「 足袋蔵歴史のまち 蔵めぐりモデルコース」案内板。

「 蔵めぐりモデルコース

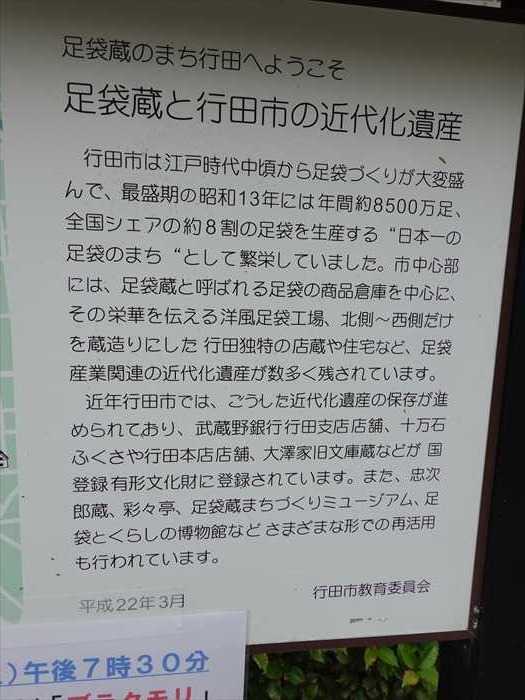

足袋蔵のまち行田へようこそ

足袋蔵と行田市の近代化遺産

行田市は江戸時代中頃なら足袋づくりが大変盛んで、最盛期の昭和13年には年問約8500万足、

全国シェアの約8割の足袋を生産する"日本一の足袋のまち"として繁栄していました。市中心部

には、足袋蔵と呼ばれる足袋の商品倉庫を中心に、その栄華を伝える洋風足袋工場、北側~西側

だけを蔵造りにした行田独特の店蔵や住宅など、足袋産業関連の近代化遺産な数多く

残されています。

近年行田市では、こうした近代化遺産の保存が進められてあり、武蔵野銀行行田支店店舗、

十万石ふくさや行田本店店舗、大澤家旧文庫蔵などが国登録有形文化財に登録されています。

また、忠次郎蔵、彩々亭、足袋蔵まちづくりミュージアム、足袋とくらしの博物館などさまざまな

形での再活用もおこなわれています。」

左手前方に「 忍城の鐘

」。

忍城の数少ない遺構として、時鐘(じしょう)があった。

この鐘は、1717年(享保2年)に伊勢桑名藩主・松平忠雅によって鋳造され、1823年(文政6年)

に松平氏が桑名藩から忍藩へ移封されるのにともなって、忍城へ移されたものであると。

忍城の二ノ丸にあり、時の鐘として時刻を知らせていたと。

「史跡 忍城の鐘」碑 。

末広がりの袴のようなクラッシックな造りの鐘楼であった。

平安時代頃からはじまり、鎌倉時代に多く建てられたとされる「 袴腰付き鐘楼

」と

呼ばれる様式であると。

さいたま景観賞を平成8年に受賞し、これを記念した 「都市景観大賞」の「受賞記念碑」 。

同年平成8年(1996年)、行田市長名で設置したようだ。

『都市景観大賞』は、国土交通省が主催して平成3年(1991年)に始まり、景観に関する

優れた地区・活動に対し表彰が行われているのだ と。

「 湧き水 」が絶え間なく。

更に進むと 正面に「 東門 」が。

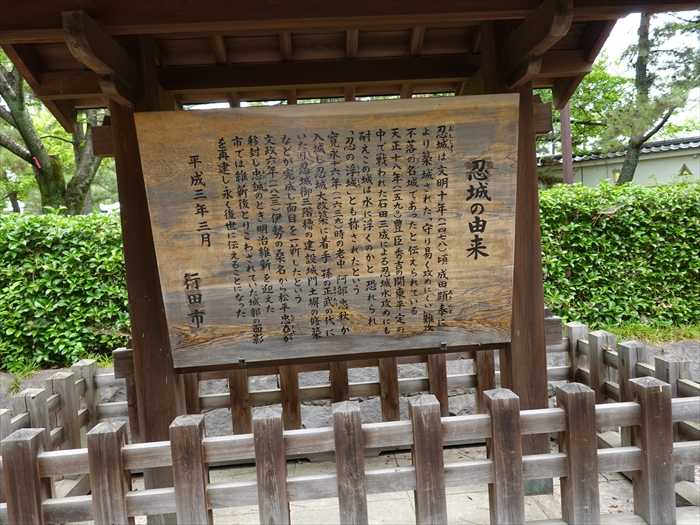

「 忍城の由来

忍城(おしじょう)は文明十年(一四七八)頃、成田顕泰(あきやす)により築城された

「守り易く攻めにくい」難攻不落の名城であったと伝えられている

天正十八年(一五九〇)豊臣秀吉の関東平定の中で戦われた石田三成による忍城水攻めにも

耐えこの城は水に浮くのかと恐れられ「忍の浮城」とも称されたという

寛永十六年(一六三九)時の老中 阿部忠秋が入城し忍城大改築に着手 孫の正武(まさたけ)の

代にいたり忍城御三階櫓の建設 城門 土塀の修築などが完成し面目を一新したという

文政六年(一八二三)伊勢の桑名から松平忠堯(ただたか)が移封し忠誠(ただざね)のとき

明治維新を迎えた

市では維新後とりこわされていた城郭の面影を再建し永く後世に伝えることになった。」

この付近は諏訪曲輪。東門は忍城のどこかの門であって、移築されたとのことだが

元の場所は不明だと。

様々な色彩の風車が竹製の和風格子状衝立に貼り付けられていた。

近づいて。

東門を潜ると堀には太鼓橋が現れた。

「忍城址」碑 。

堀に架かる 太鼓橋・あずま橋を渡る 。

太鼓橋から「 模擬御三階櫓(もぎおさんがいやぐら)

堀には大きな鯉が。

太鼓橋の擬宝珠(ぎぼし、ぎぼうしゅ)越しに東門 を振り返る。

御三階櫓とは、日本の城における天守建築の呼称のひとつである。天守とは城を象徴する

建物であり、3階建て、5階建てなどの域内でも最も高層の建築となることが多く、通常は

城の主が指揮をとる場所である。しかし、江戸時代には天守建築の形状であっても、

よって焼失し、そののちは再建をしなかったことから、徳川家へ遠慮をして使われた呼称である。

特に関東では、小田原城と沼田城を除き、3階建ての天守建築は御三階櫓とされた。

石川県の金沢城のように、5階建ての構造でありながら御三階櫓と称された物もある。

現存する御三階櫓では、ここ忍城や青森県の弘前城の物などが知られる。

「模擬御三階櫓」と同じ時期の昭和63年(1988年)に復興された「東門」 。

かつての御三階櫓は、現在の水城公園付近にあたる位置に建っていたが、明治時代の

忍城解体にともない破却された。現在の御三階櫓は、郷土博物館の開館に合わせて

昭和63年(1988年)に場所を移して再建され、内部は展示室として見学することが

できたのであった。

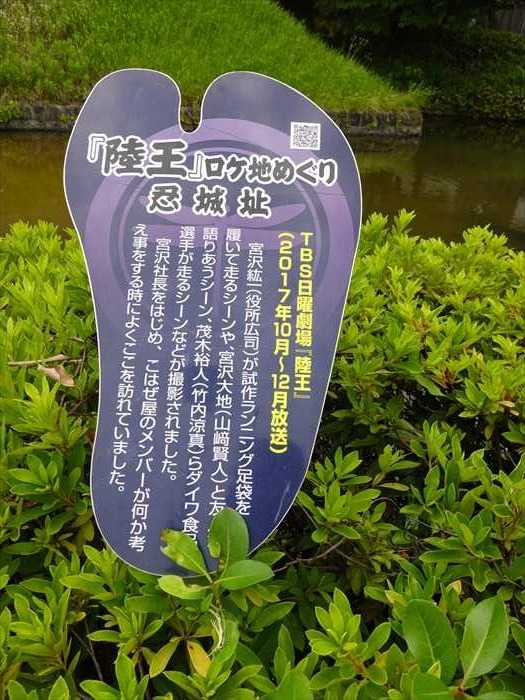

「 『陸王』ロケ地めぐり 忍城址」

案内ボード。

TBS日曜劇場『陸王』( 2017年10月~12月放送)

宮沢紘一(役所広司)が試作ランニング足袋を履いて走るシーンや、宮沢大地(山﨑賢人)と

友人が語りあうシーン、茂木裕人(竹内涼真)らダイワ食品選手が走るシーンなどが

撮影されました。

宮沢社長をはじめ、こはぜ屋のメンバーが何か考え事をする時によくここを訪れていました。」

白塀の奥の「東小路」には様々な色の傘のアート展示が。

展望ベンチに座り、「御三階櫓」を見上げる。

この御三階櫓は実物より大きく外観も異なっており、分類としては模擬櫓になるとのこと。

ベンチで暫し休憩して、来た道を引き返す。

行田市のマンホール蓋は忍藩10万石の城下町を今に伝える忍城址のシンボル「御三階櫓」と、

市の花「キク」を中央に配置し、周囲に市の木である「イチョウ」の葉を 並べたデザインと

なっていた。

「東門」入口から「御三階櫓」を再び見る。

「模擬城門」の扉の光景。

柱や扉などに、補強の金属が施され、「鉄門(くろがねもん)」のような光景。

立派な石垣の上に建つ「 御三階櫓 」。

「御三階櫓」を支える 石垣 。

「 忍城櫓の石垣」が下に並んでいた。

「 忍城櫓の石垣

城内にあった櫓に使用された石垣。

元禄十五年(一七〇ニ)に三階櫓一棟、ニ階櫓ニ棟が建てられたが

明治六年(一八七三)の廃城により解体された。」

この後歩いた 「行田市郷土博物館」から「模擬御三階櫓」への連絡通路 。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

行田天然温泉 ハナホテル行田

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.