PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「芝 増上寺」の境内の散策を続ける。

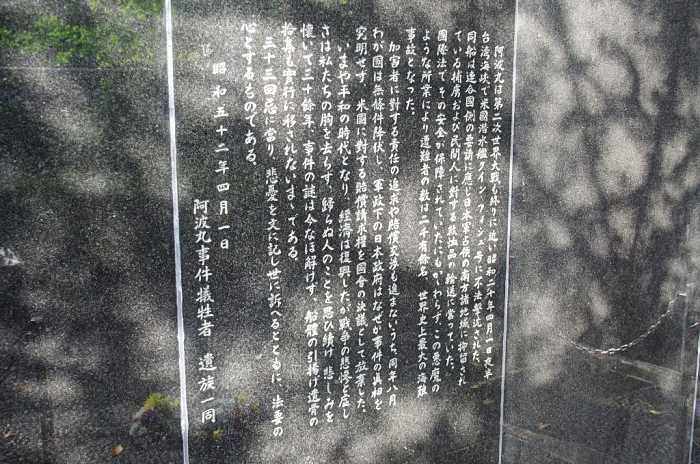

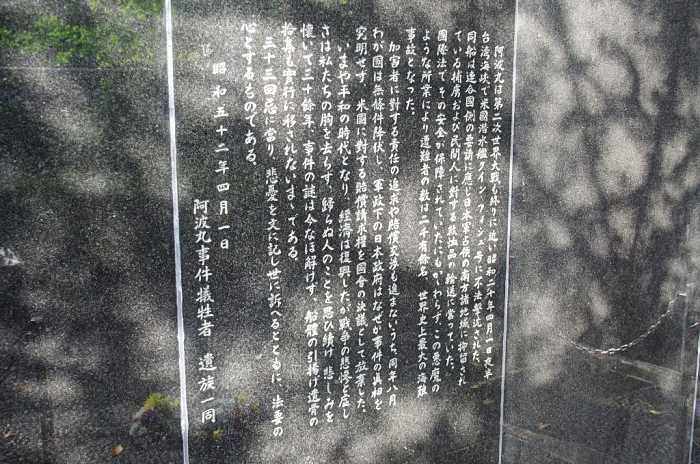

次にあったのが「 阿波丸事件殉職者之碑 」。

「阿波丸は第二次世界大戦も終わりに近い 昭和20年4月1日夜半、台湾海峡で米国潜水艦

クイン・フィッシュ号に不法撃沈 された。同船は連合国側の要請に応じ 日本軍占領の南方

諸地域に抑留されている捕虜および民間人に対する救恤品の輸送 に當っていた。

国際法で其の安全が保障されていたにもかかわらず、この悪魔のような所業により遭難者の

数は二千有余名、世界史上最大の海難事故となった。

加害者に對する責任の追及や賠償交渉も進まないうち、同年八月わが國は無条件降伏し、

として放棄した。

いまや平和の時代となり、經齊は復興したが戰爭の悲惨と虚しさは私たちの胸を去らず、

歸らぬ人のことを思ひ續け悲しみを懐いて三十餘年、事件の謎は今なほ解けず、船體の引揚げ

遺骨の拾集も實行に移されないままである。

三十三回忌に當り、悲憂を文に訴へるとともに、法要の心とするものである。

昭和 52 年( 1977 年) 4 月 1 日

「 筆塚 心と創造 」。

近づいて。

「 筆塚

心と創造

学びの精神はいつの時でも人を育み人とともに歩んでいきます

努力と研鑽 勇気と希望 自信と志の象徴です 碑に刻まれた「心と創造」が 明日へ歩む子ども

たちの人生の標となるよう ここに努力の軌跡を残し 今感謝の気持ちを込めて 学び具を奉納します

子どもたちへ

学べよ 努めよ 今がその時です

平成十六年二月吉日

練成会グループ」

「 町火消「め組」の供養碑 」。

文字部分に赤いペンキが入れられているが、「め組」となるとその派手さが気にならないから

不思議。

「 め組 」。

■町火消■ まちびけし

火消は言うまでもなく消防の任務についていた者達ですね。密集した江戸の町の悩みの

種だった火事。大惨事になったこともあります。町火消は心意気のある者達が集まって、

勝手にやっていた?訳でなく、幕府の定めた制度のもとで運営されていました。

武士によるものを 武家火消 というのに対し、町人によるものを 町火消 と呼びました。江戸初期は

武士が主体でしたが、 中期以降は町火消が主体となって活躍 。いちいち上層部の認可が必要な

武士階級より、民営化した方が効率が良かったのかもしれませんね。町火消の大半は 鳶職 で

構成されていました。当時の消防は、火が燃え広がらないように「建物を壊す」方法が主流

でしたから、並みの町人より、力強い鳶職が適役だったのであろう。

■め組■

町火消の始まりは 8代将軍吉宗 の時。南町奉行の 大岡忠相(ただすけ) により、火消の組織化が

成されました。隅田川から西を担当するいろは組47組(のちに「ん組」が加わり48組)と、

東の本所・深川を担当する16組(のちに3組に統合)に分けて町火消が設けられました。

吉宗、大岡越前、め組。『暴れん坊将軍』を思い出す方も多いかと思われます。まさにその時代の

お話です とネットから。

句碑は「 仰ぎ見る 萬代の星 千代の月 」 と我がブログの校正・校閲、古字・旧字読解の師匠が

調べてくださいました。

上記の石碑には 纏の標識部を陀志(だし)と呼ぶ が、「二」と「め」の字を配した

姿が刻まれていた。

隅田川以西の町々を凡そ20町ごとに47の小組にわけ「いろは」を以て名づけ、又、

隅田川以東は16の小組にわけ、纏(まとい)や幟(のぼり)を定めて各自の目印とした。

この増上寺周辺の地域は「 め組 二番組 」と。

奥のこの石碑には「南無阿弥陀佛」と。

「 弔魂之碑(ちょうこんのひ 」。

近づいて。

「 弔魂之碑 」の下に 「有志六百名」と刻まれた石碑 。

台石の方には、発起世話人、関 成功など8人の名を刻んであ り、また「有志六百名 の文字も

あった。

そして「三解脱門」2階と横の「山廊」との連絡階段を境内から見上げて。

再び「 聖観世音菩薩 」の足元へ。

再び紅葉・黄葉を追う。

「王殿」と「東京タワー」を再び参道から。

「光摂殿」の裏にある「景光殿(旧広書院)表門」、「大納骨堂(舎利殿)」、

「貞恭庵(ていきょうあん)」、「 圓光大師堂(えんこうだいしどう) 」等は、

「 以前に訪ねた 」👈リンク ことがあるので、時間の関係上、この日はパスしたのであった。

「寺務所」を斜めから見る。

「大殿」と「東京タワー」。

「黒門」に向かって進む。

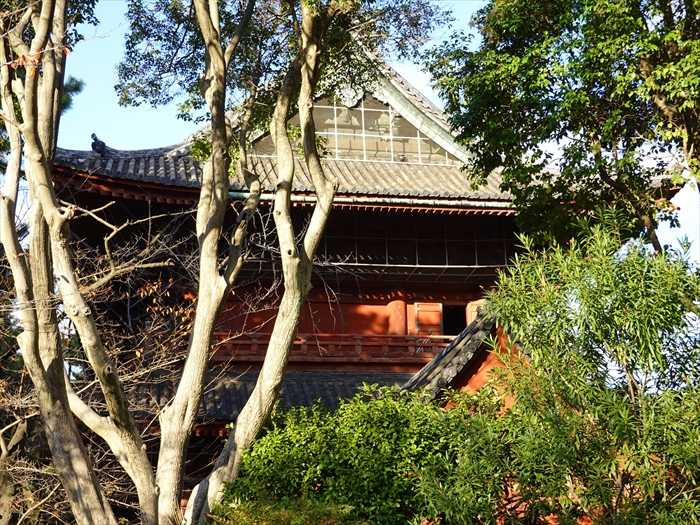

右手にあったのが「 経堂 」。

1605(慶長10年)の創建。

その後、1681年(天和元年)に改造移築、1802年(享和2年)に現在地に移築。

構造は土蔵造で、内部には八角形の木造輪蔵を安置。

輪蔵には、徳川家康が寄進した宋版、元版、高麗版の大蔵経(重要文化財)が格納されている

(現在は収蔵庫に保管)。

隣にあったのが「 増上寺 慈雲閣(開山堂) 」。

浄土宗大本山「増上寺」の敷地内にある式場。多人数の葬儀から格式高い社葬などに利用され、

慈雲閣は1階部分が式場で2階部分に畳の広間があり、パーテーションにて式場の広さを調整

できるようになっている と。

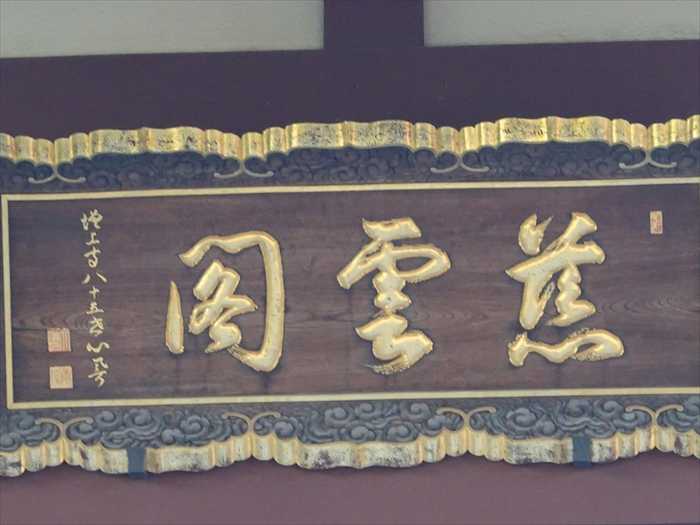

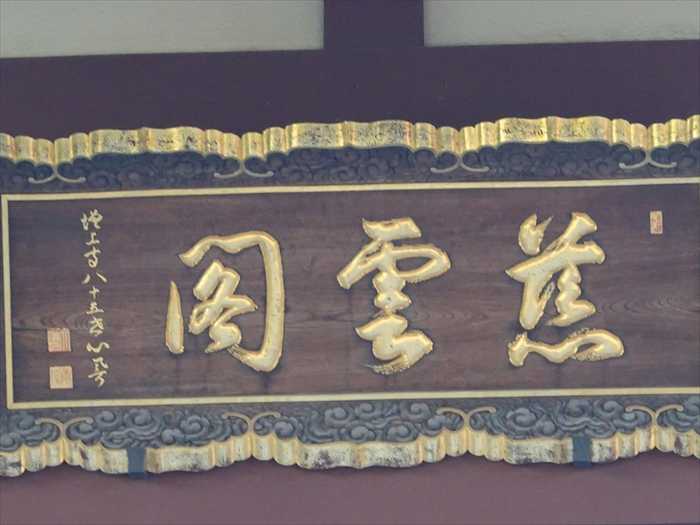

扁額「 慈雲閣 」。

そして「 増上寺旧方丈門(黒門) 」を境内側から再び。

「黒門」横の紅葉。

「三解脱門」を境内側横から。

そしてこれでもかと「増上寺」の境内を楽しんで、「黒門」から日比谷通りに出て、

「増上寺前」交差点を渡り「三解脱門」を振り返ったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

次にあったのが「 阿波丸事件殉職者之碑 」。

「阿波丸は第二次世界大戦も終わりに近い 昭和20年4月1日夜半、台湾海峡で米国潜水艦

クイン・フィッシュ号に不法撃沈 された。同船は連合国側の要請に応じ 日本軍占領の南方

諸地域に抑留されている捕虜および民間人に対する救恤品の輸送 に當っていた。

国際法で其の安全が保障されていたにもかかわらず、この悪魔のような所業により遭難者の

数は二千有余名、世界史上最大の海難事故となった。

加害者に對する責任の追及や賠償交渉も進まないうち、同年八月わが國は無条件降伏し、

として放棄した。

いまや平和の時代となり、經齊は復興したが戰爭の悲惨と虚しさは私たちの胸を去らず、

歸らぬ人のことを思ひ續け悲しみを懐いて三十餘年、事件の謎は今なほ解けず、船體の引揚げ

遺骨の拾集も實行に移されないままである。

三十三回忌に當り、悲憂を文に訴へるとともに、法要の心とするものである。

昭和 52 年( 1977 年) 4 月 1 日

「 筆塚 心と創造 」。

近づいて。

「 筆塚

心と創造

学びの精神はいつの時でも人を育み人とともに歩んでいきます

努力と研鑽 勇気と希望 自信と志の象徴です 碑に刻まれた「心と創造」が 明日へ歩む子ども

たちの人生の標となるよう ここに努力の軌跡を残し 今感謝の気持ちを込めて 学び具を奉納します

子どもたちへ

学べよ 努めよ 今がその時です

平成十六年二月吉日

練成会グループ」

「 町火消「め組」の供養碑 」。

文字部分に赤いペンキが入れられているが、「め組」となるとその派手さが気にならないから

不思議。

「 め組 」。

■町火消■ まちびけし

火消は言うまでもなく消防の任務についていた者達ですね。密集した江戸の町の悩みの

種だった火事。大惨事になったこともあります。町火消は心意気のある者達が集まって、

勝手にやっていた?訳でなく、幕府の定めた制度のもとで運営されていました。

武士によるものを 武家火消 というのに対し、町人によるものを 町火消 と呼びました。江戸初期は

武士が主体でしたが、 中期以降は町火消が主体となって活躍 。いちいち上層部の認可が必要な

武士階級より、民営化した方が効率が良かったのかもしれませんね。町火消の大半は 鳶職 で

構成されていました。当時の消防は、火が燃え広がらないように「建物を壊す」方法が主流

でしたから、並みの町人より、力強い鳶職が適役だったのであろう。

■め組■

町火消の始まりは 8代将軍吉宗 の時。南町奉行の 大岡忠相(ただすけ) により、火消の組織化が

成されました。隅田川から西を担当するいろは組47組(のちに「ん組」が加わり48組)と、

東の本所・深川を担当する16組(のちに3組に統合)に分けて町火消が設けられました。

吉宗、大岡越前、め組。『暴れん坊将軍』を思い出す方も多いかと思われます。まさにその時代の

お話です とネットから。

句碑は「 仰ぎ見る 萬代の星 千代の月 」 と我がブログの校正・校閲、古字・旧字読解の師匠が

調べてくださいました。

上記の石碑には 纏の標識部を陀志(だし)と呼ぶ が、「二」と「め」の字を配した

姿が刻まれていた。

隅田川以西の町々を凡そ20町ごとに47の小組にわけ「いろは」を以て名づけ、又、

隅田川以東は16の小組にわけ、纏(まとい)や幟(のぼり)を定めて各自の目印とした。

この増上寺周辺の地域は「 め組 二番組 」と。

奥のこの石碑には「南無阿弥陀佛」と。

「 弔魂之碑(ちょうこんのひ 」。

西南の役(せいなんのえき)で戦死した看護卒(かんごそつ:看護師)の供養碑

明治11年(1878)に建てられた。 題額は山岡鉄太郎(鉄舟)

。

石碑の下部には

「弔 魂 之 碑 病者之得痊.傷 者之得治.一 由干医. 二由干看病人.蓋 薬剤錐中其病.而 有体

憧愛護者.則 平復難期也.看 病人之責重 突哉.明 治十年 征薩之役.陸 軍省発遣 看病人

看病卒干戦地.死 者二十人・ 事 平.其 生還者.立 碑於芝山内.以 弔其 魂.陸 軍軍医監林紀君

管理其事.属 余作 銘.銘 日. 看護他人 以損其身 比諸戦死 忠烈 惟均.

明治十一年八月廿日 中村正直撰 成瀬温書

従五位 山岡鉄太郎題額」とあった。

台石が4尺位、碑石は14・5尺もある大きな立派な石碑である とも。

近づいて。

「 弔魂之碑 」の下に 「有志六百名」と刻まれた石碑 。

台石の方には、発起世話人、関 成功など8人の名を刻んであ り、また「有志六百名 の文字も

あった。

そして「三解脱門」2階と横の「山廊」との連絡階段を境内から見上げて。

再び「 聖観世音菩薩 」の足元へ。

再び紅葉・黄葉を追う。

「王殿」と「東京タワー」を再び参道から。

「光摂殿」の裏にある「景光殿(旧広書院)表門」、「大納骨堂(舎利殿)」、

「貞恭庵(ていきょうあん)」、「 圓光大師堂(えんこうだいしどう) 」等は、

「 以前に訪ねた 」👈リンク ことがあるので、時間の関係上、この日はパスしたのであった。

「寺務所」を斜めから見る。

「大殿」と「東京タワー」。

「黒門」に向かって進む。

右手にあったのが「 経堂 」。

1605(慶長10年)の創建。

その後、1681年(天和元年)に改造移築、1802年(享和2年)に現在地に移築。

構造は土蔵造で、内部には八角形の木造輪蔵を安置。

輪蔵には、徳川家康が寄進した宋版、元版、高麗版の大蔵経(重要文化財)が格納されている

(現在は収蔵庫に保管)。

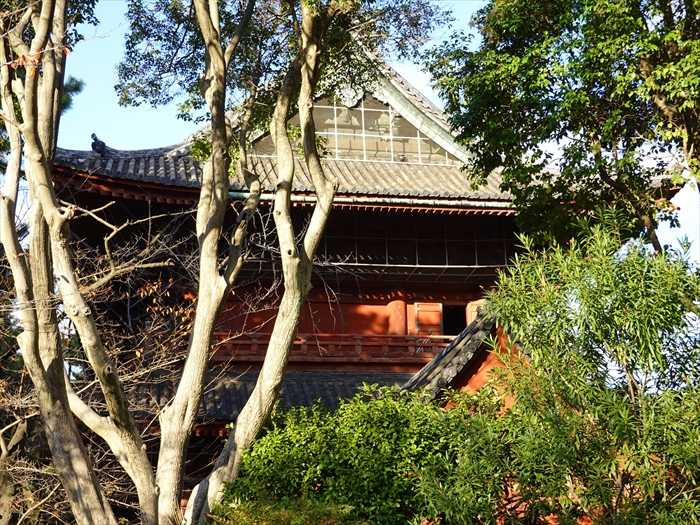

隣にあったのが「 増上寺 慈雲閣(開山堂) 」。

浄土宗大本山「増上寺」の敷地内にある式場。多人数の葬儀から格式高い社葬などに利用され、

慈雲閣は1階部分が式場で2階部分に畳の広間があり、パーテーションにて式場の広さを調整

できるようになっている と。

扁額「 慈雲閣 」。

そして「 増上寺旧方丈門(黒門) 」を境内側から再び。

「黒門」横の紅葉。

「三解脱門」を境内側横から。

そしてこれでもかと「増上寺」の境内を楽しんで、「黒門」から日比谷通りに出て、

「増上寺前」交差点を渡り「三解脱門」を振り返ったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.16

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.