PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

そして「修禅寺」の境内へ西側から入る。

正面に「 六地蔵 」が鎮座する祠が現れた。

「 六地蔵 」。

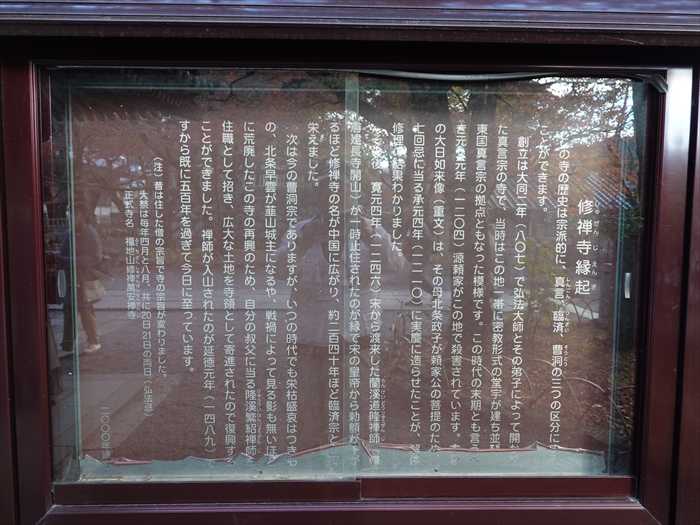

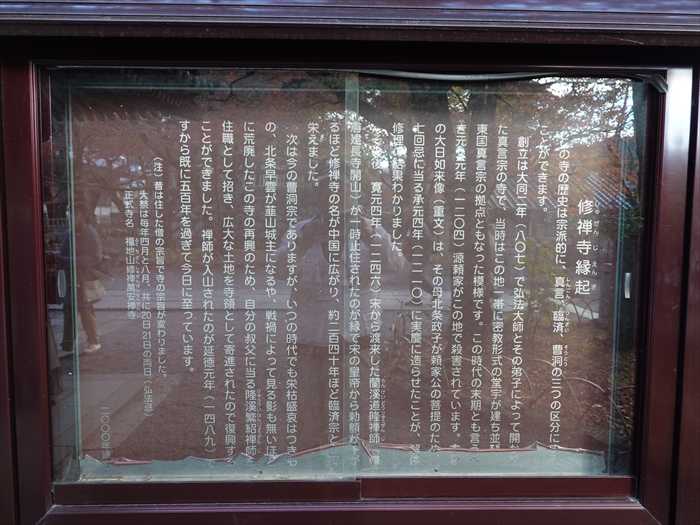

「 修禅寺縁起

「 鐘楼

近づいて。

「梵鐘」。

昭和五年に発行された「修禅寺夜話」には下記のごとく書かれていると。

(修禅寺夜話は、著者深谷博道氏・修禅寺出版発行の修禅寺の歴史を綴った冊子)。

「明治七年の四月二十六日に、哀れや鐘が、身売りの憂き目にあいましたので、桂谷の

明け暮れに鐘の音をきく事が出来なくなりました。」とあります。

何らかの理由で、修禅寺から「ゴ~ン」という鐘の音が聞こえなくなって半世紀、

「第三十七世大潤宗潭大和尚の発願によって、ついに現在の大梵鐘が新調され、感じの良い

鐘楼が建立され、 大正四年の三月七日から桂谷に鐘の音がよみがえって参りました 。」

と書かれているとのこと。

「 修禅寺 檀信徒会館 」。

檀信徒会館の入口の左右には様々なポーズで座る「 十六羅漢像 」が並んでいた(正面左側)。

正面右側。

ズームして。

檀信徒会館 」の正面。

扁額は「 慈照閣 」。

その先の扁額「 観月堂 」。

「檀信徒会館(慈照閣)」の内陣。

ズームして。

「賓頭盧様」であっただろうか。

「 弘法大師像 」。

「南無大師遍照金剛」の奉納のぼり幡が周囲に。

真言宗のお経で、「南無」は「私は帰依する」を意味しており、「南無大師遍照金剛」の7文字で

「弘法大師空海に帰依する」の意味になるのだ。

お顔をズームして。

こちらにも石仏が。

そして 「 本堂 」を見る。

見事な「本堂」の瓦の造形。

正面の唐破風の左右に「 唐獅子瓦 」、「鯱瓦」が。

「本堂」の右にある松の根元に、大きな「達磨石(だるまいし)」があった。

江戸時代後期に奉納された物であると。

お顔をズームして。

巨大な銅製の灯籠(右)は黄色く塗られていた。

巨大な銅製の灯籠(左)。

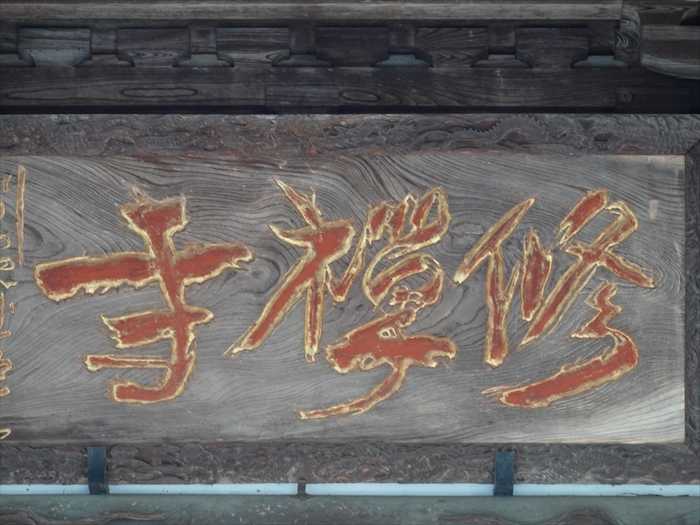

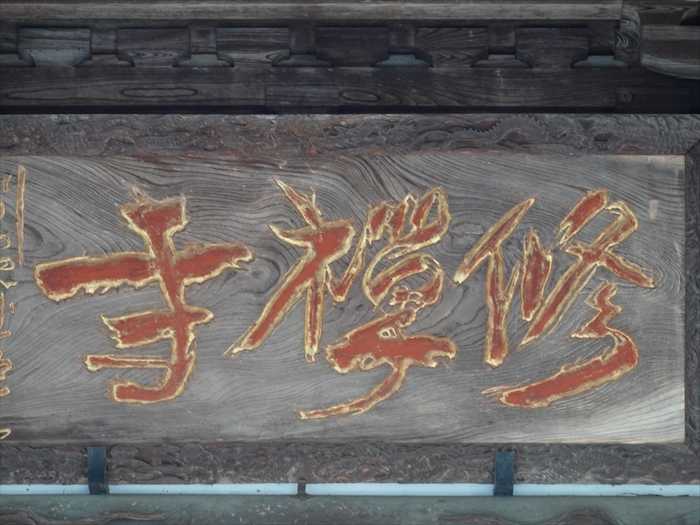

扁額「 修禅寺 」。

本尊の「大日如来坐像」の御姿が御簾の奥に。

内陣の彫刻。

「本堂」を振り返って。

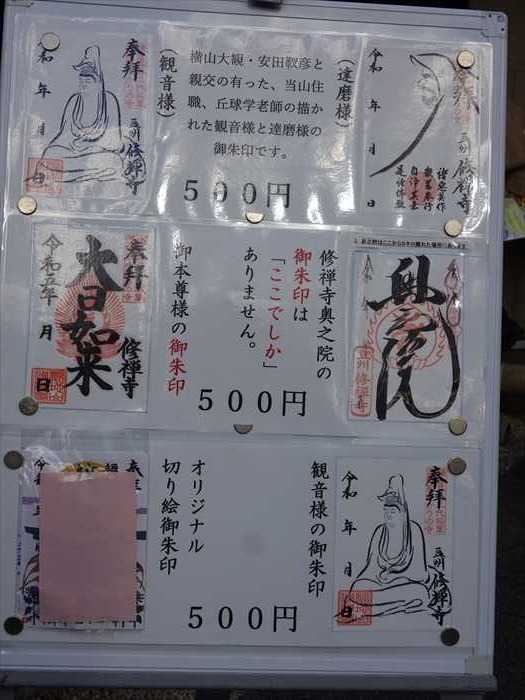

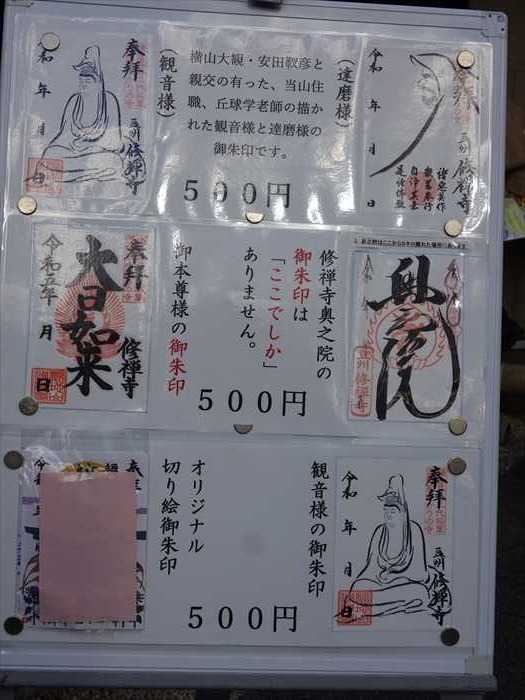

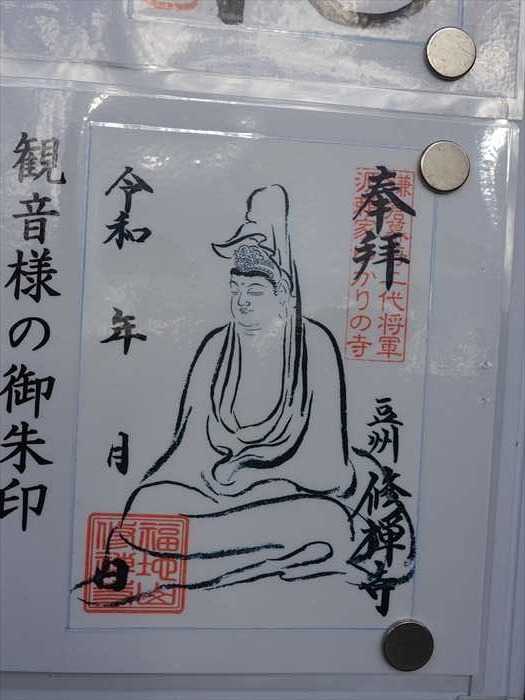

様々な御朱印を頂けるようであった。

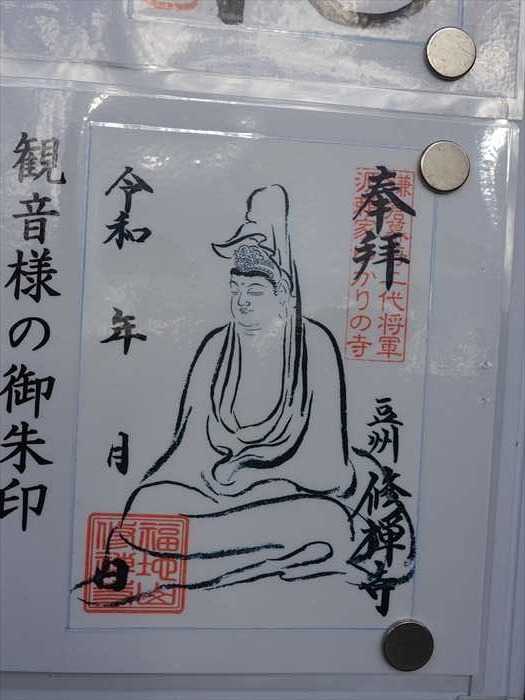

「観音様の御朱印」。

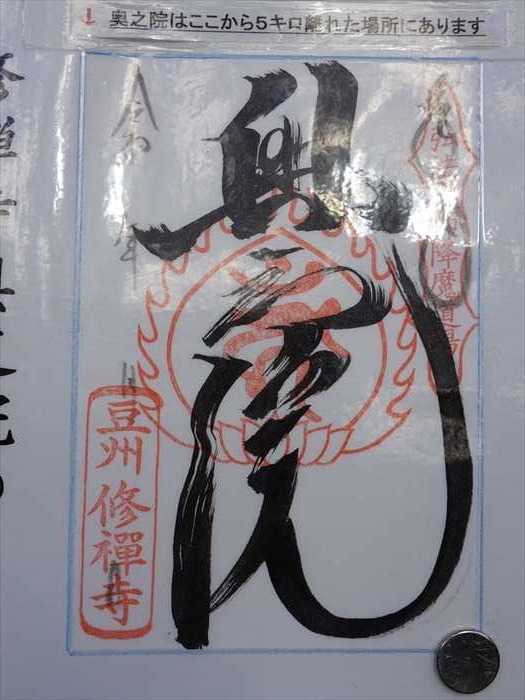

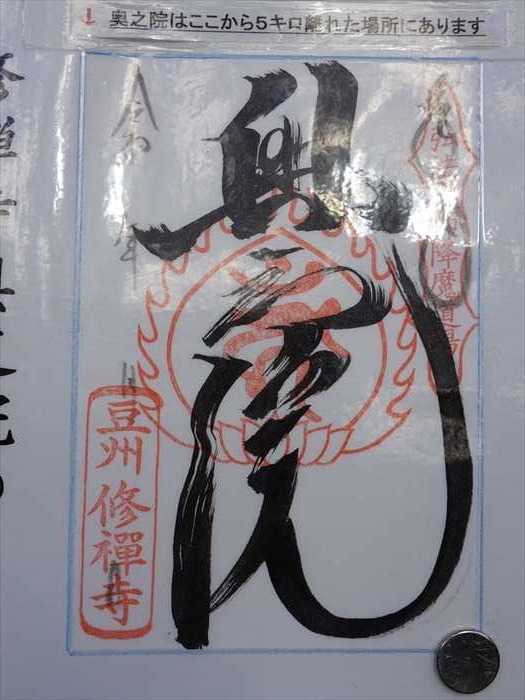

「 奥之院 」の「御朱印」。

「授与所」。

「修禅寺 宝物殿」の壁には「宝物紹介」が貼られていた。

「修禅寺 宝物殿」入口。

修禅寺の貴重な寺宝を拝観することができる(入館料300円)。

岡本綺堂氏の『修禅寺物語』が創作されるきっかけとなった古面も収蔵されている。

この日は入場しなかったが「 修禅寺に伝わる宝物の紹介 」👈リンク をネットから。

「前代の本堂」の 鯱瓦 。

「前代の本堂」の 唐獅子瓦 。

「宝物館」前に展示された「前代の本堂」の瓦。全長1m80cmあると。

庫裏 の前には見事な 松の老木 。

「鐘楼」先の紅葉。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

正面に「 六地蔵 」が鎮座する祠が現れた。

「 六地蔵 」。

「 修禅寺縁起

この寺の歴史は宗派的に、真言、臨済、曹洞の三つの区分にすることができます。

創立は大同2年(807)で弘法大師とその弟子によって開かれた真言宗の寺で、

当時はこの地一帯に密教型式の堂宇が建ち並び、東国の真言宗の拠点ともなった模様です。

この時代の末期ともいうべき元久元年(1204)源頼家がこの地で殺害されています。

本尊の大日如来像(重文)は、その母北条政子が頼家公の菩提のため、七回忌に当たる承元4年

(1210)に実慶に造らせたことが、解体修理の結果わかりました。

その後、寛元4年(1246)宋から渡来した蘭渓道隆禅師(鎌倉建長寺開山)が一時止住されたのが

縁で宋の皇帝から勅額が下るほど修禅寺の名が中国に広がり、約二百四十年ほど臨済宗として

栄えました。

縁で宋の皇帝から勅額が下るほど修禅寺の名が中国に広がり、約二百四十年ほど臨済宗として

栄えました。

次は今の曹洞宗でありますが、いつの時代でも栄枯盛衰はつきもの、北条早雲が韮山城主に

なるや、戦禍によって見る影も無いほどに荒廃したこの寺の再興のため、自分の叔父に当たる

隆渓繁紹(りゅうけいはんじょう)禅師を住職として招き、広大な土地を寺領として寄進されたので

復興することができました。禅師が入山されたのが延徳元年(1489)ですから既に五百年を

過ぎて今日に至っています。

なるや、戦禍によって見る影も無いほどに荒廃したこの寺の再興のため、自分の叔父に当たる

隆渓繁紹(りゅうけいはんじょう)禅師を住職として招き、広大な土地を寺領として寄進されたので

復興することができました。禅師が入山されたのが延徳元年(1489)ですから既に五百年を

過ぎて今日に至っています。

(注)昔は住した僧の宗旨で寺の宗旨が変わりました。大祭は毎年4月と8月、共に

20日21日の両日(弘法忌)

正式寺名 福地山修禅萬安禅寺

」。20日21日の両日(弘法忌)

「 鐘楼

近づいて。

「梵鐘」。

昭和五年に発行された「修禅寺夜話」には下記のごとく書かれていると。

(修禅寺夜話は、著者深谷博道氏・修禅寺出版発行の修禅寺の歴史を綴った冊子)。

「明治七年の四月二十六日に、哀れや鐘が、身売りの憂き目にあいましたので、桂谷の

明け暮れに鐘の音をきく事が出来なくなりました。」とあります。

何らかの理由で、修禅寺から「ゴ~ン」という鐘の音が聞こえなくなって半世紀、

「第三十七世大潤宗潭大和尚の発願によって、ついに現在の大梵鐘が新調され、感じの良い

鐘楼が建立され、 大正四年の三月七日から桂谷に鐘の音がよみがえって参りました 。」

と書かれているとのこと。

「 修禅寺 檀信徒会館 」。

檀信徒会館の入口の左右には様々なポーズで座る「 十六羅漢像 」が並んでいた(正面左側)。

正面右側。

ズームして。

檀信徒会館 」の正面。

扁額は「 慈照閣 」。

その先の扁額「 観月堂 」。

「檀信徒会館(慈照閣)」の内陣。

ズームして。

「賓頭盧様」であっただろうか。

「 弘法大師像 」。

「南無大師遍照金剛」の奉納のぼり幡が周囲に。

真言宗のお経で、「南無」は「私は帰依する」を意味しており、「南無大師遍照金剛」の7文字で

「弘法大師空海に帰依する」の意味になるのだ。

お顔をズームして。

こちらにも石仏が。

そして 「 本堂 」を見る。

見事な「本堂」の瓦の造形。

正面の唐破風の左右に「 唐獅子瓦 」、「鯱瓦」が。

「本堂」の右にある松の根元に、大きな「達磨石(だるまいし)」があった。

江戸時代後期に奉納された物であると。

お顔をズームして。

巨大な銅製の灯籠(右)は黄色く塗られていた。

巨大な銅製の灯籠(左)。

扁額「 修禅寺 」。

本尊の「大日如来坐像」の御姿が御簾の奥に。

内陣の彫刻。

「本堂」を振り返って。

様々な御朱印を頂けるようであった。

「観音様の御朱印」。

「 奥之院 」の「御朱印」。

「授与所」。

「修禅寺 宝物殿」の壁には「宝物紹介」が貼られていた。

「修禅寺 宝物殿」入口。

修禅寺の貴重な寺宝を拝観することができる(入館料300円)。

岡本綺堂氏の『修禅寺物語』が創作されるきっかけとなった古面も収蔵されている。

この日は入場しなかったが「 修禅寺に伝わる宝物の紹介 」👈リンク をネットから。

「前代の本堂」の 鯱瓦 。

「前代の本堂」の 唐獅子瓦 。

「宝物館」前に展示された「前代の本堂」の瓦。全長1m80cmあると。

庫裏 の前には見事な 松の老木 。

「鐘楼」先の紅葉。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.