PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

そして「

淨真寺

総門」から境内に足を踏み入れると一面紅葉・黄葉の世界が拡がっていた。

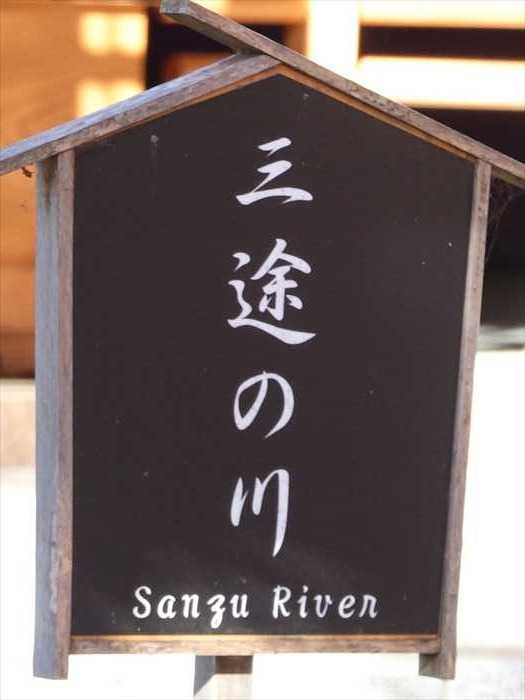

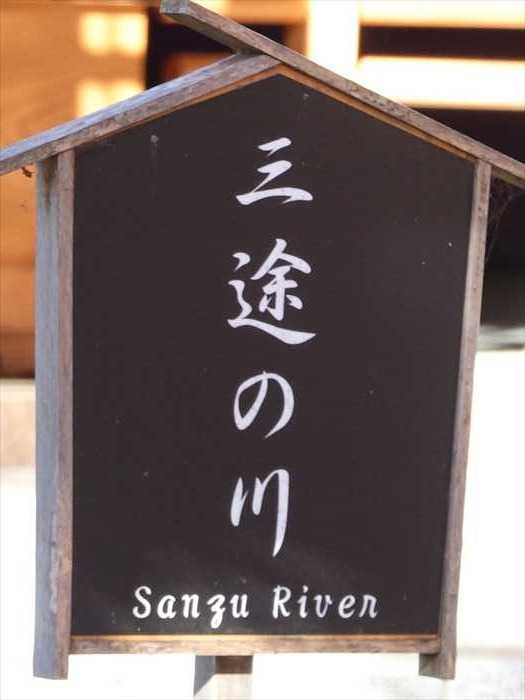

左手前には石が並べられていた。 「三途の川」と。

「 三途の川 」。

その先に「焔魔堂」への朱の橋が。

「閻魔堂」前の陽光が降り注ぐ「赤の世界」。

「閻魔堂」に向かって進む。

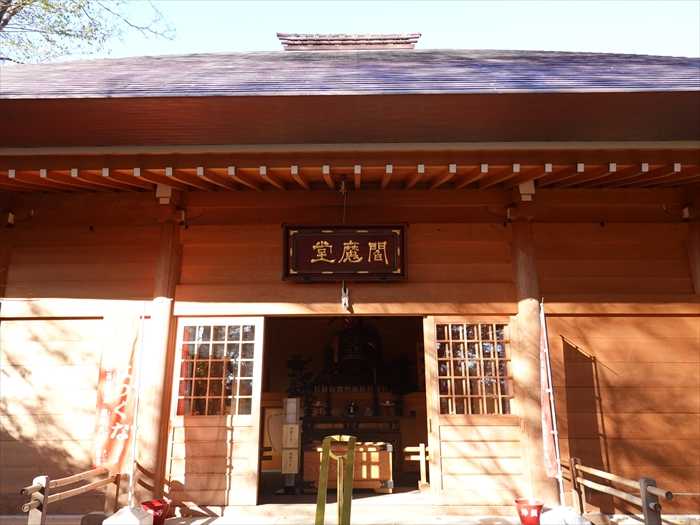

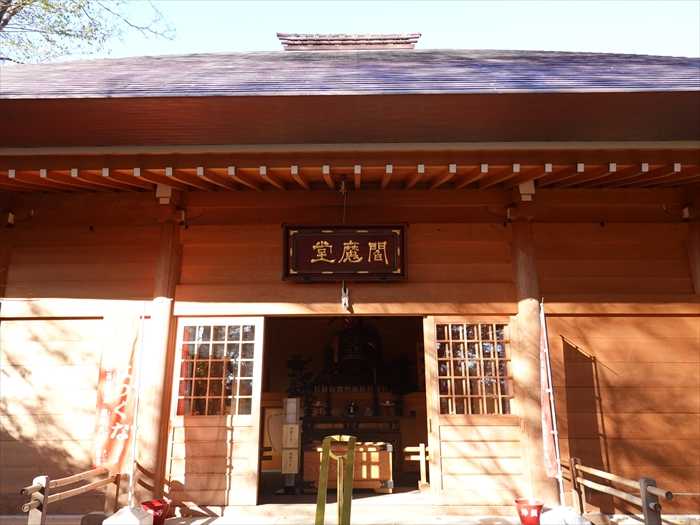

「焔魔堂」を正面から。

「焔魔堂」は未だ閉まっていた。

朱の橋の上から「三途の川」を振り返る。

朱の橋の先の「三途の川」。

扁額「焔魔堂」。

「焔魔堂」は閉まっていたので、以後の何枚かの写真は帰路に入口が開いた「閻魔堂」に

立ち寄った時の写真です。

入り口の両側に「うそはつくな」「わるいことはするな」の

真っ赤なノボリが立っていた。閻魔様はやる気十分なのであった。

正面から。

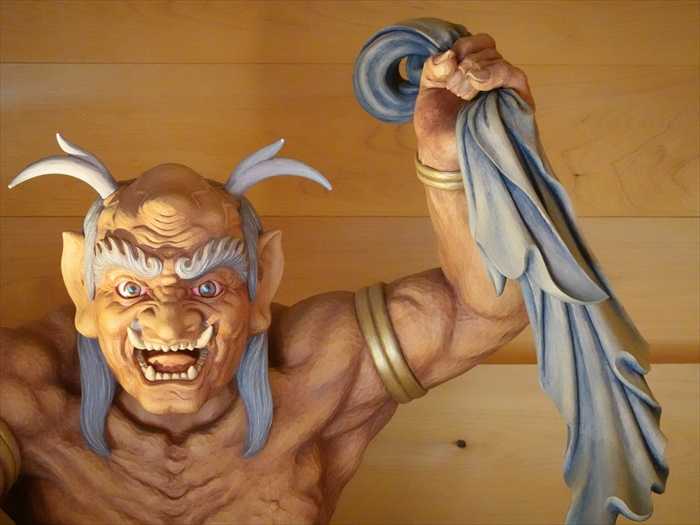

閻魔堂の 中央に「 閻魔(えんま)大王 」。

「閻魔大王」は、仏教の地獄、冥界の主であり、冥界の王として死者の生前の罪を裁く神。

閻王ともいう。インドにおける死者の主であるヤマが仏教に入ったものである。 閻魔様が。

お顔をズームして。

今からでも真面目に改心すれば、認めてくれるのだろうか?

さらにズームして。

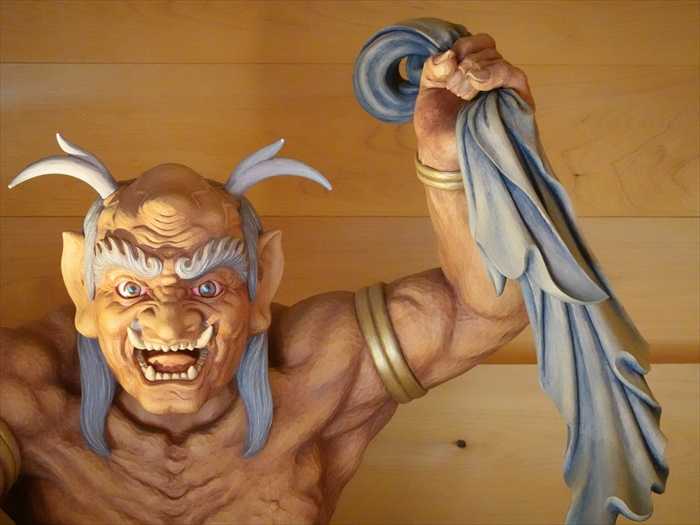

右手に鎮座していたのが「 懸衣翁(けんねおう) 」。

「 奪衣婆(だつえば) 」 が剥ぎ取った衣類は、 懸衣翁(けんねおう)という老爺によ

って衣領樹(えりょうじゅ)にかけられる。

衣領樹に掛けた亡者の衣の重さにはその者の生前の業が現れ、その重さによって

枝の垂れ方が異なるので、亡者の生前の罪の重さを計る事により死後の処遇を決めるのだと。

罪の重い亡者は三途の川を渡る際、川の流れが速くて波が高く、深瀬になった場所を

渡るよう定められているため、衣はずぶ濡れになって重くなり、衣をかけた枝が

大きく垂れることで罪の深さが示されるのであると。

ズームして。

さらに

前回のブログにも書いたが、私の衣類は枝が大きく 撓る(しなる)のであろうか?

カメラを持つ手が震えて・・・・??。

奪衣婆(だつえば) 」

お顔をズームして。

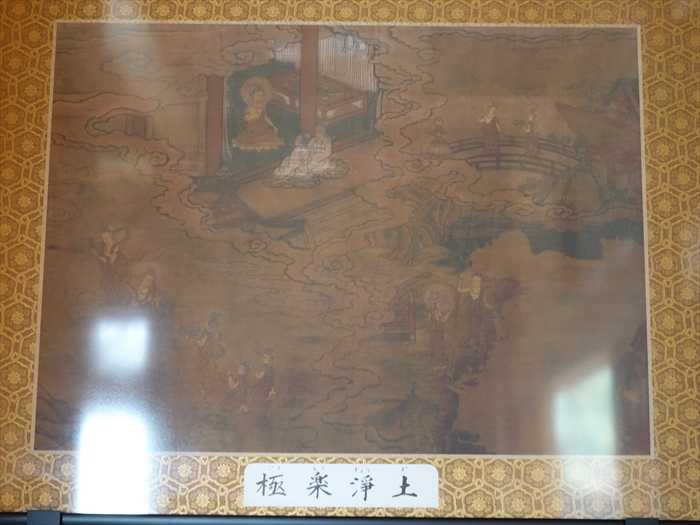

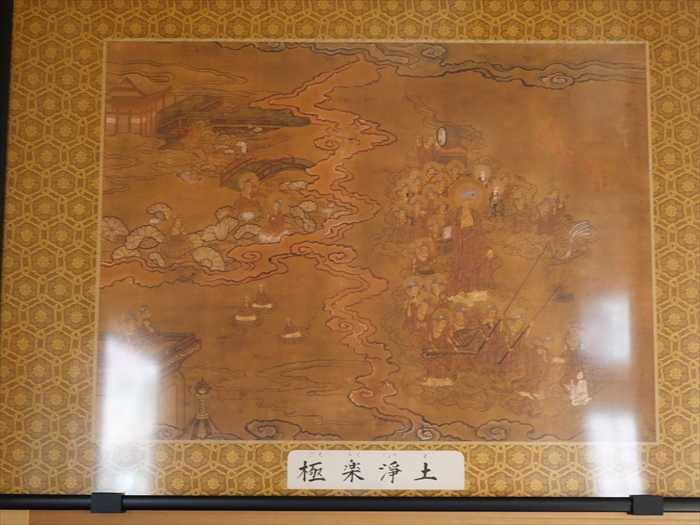

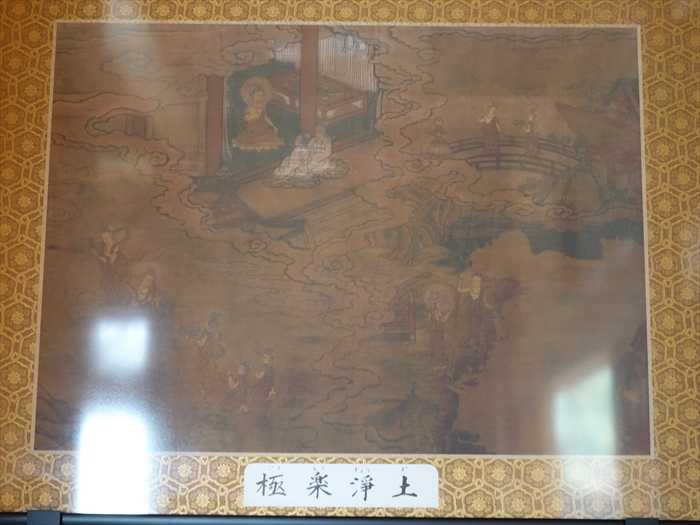

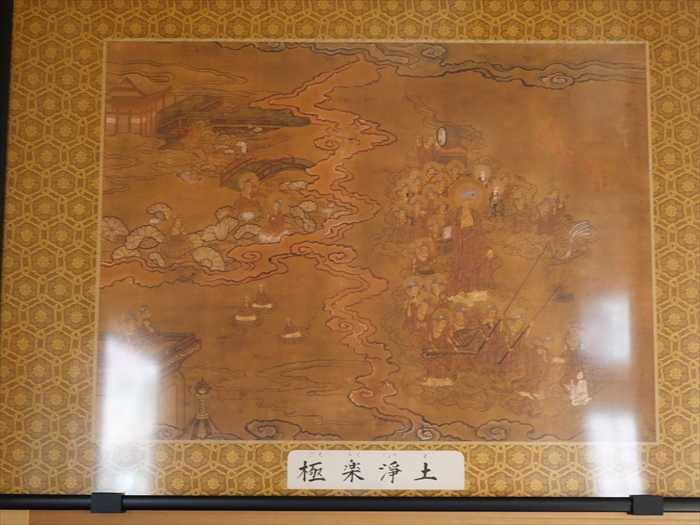

「 極楽浄土 」絵。

「 極楽浄土 」絵。

そして「焔魔堂」正面から奥にある 「六地蔵」への小径

「六地蔵」への小径の角の地蔵像・「 三つ子地蔵 」。

「六地蔵」への小径の右側。

その奥にも石仏が並ぶ。

「総門」を振り返って。

「六地蔵」への小径への反対側。

近づいて。

そして正面に「六地蔵」。

斜めから。

さらに。

以前は、編笠を被っていなかったが。

「総門」は「薬医門」形式であっただろうか?

さらに石仏を追う。

再び正面の「焔魔堂」を。

「賽の河原」を左手に見ながら「総門」からの道を進む。

振り返って。

「総門」を振り返る。

「焔魔堂」前の紅葉。

反対側を。

前方右、紅葉の奥に石仏が鎮座した石塔の姿が。

「延命地蔵」をズームして。

ここにも「 禁銃獵 警視廳 」 と書いてある石柱が。

両脇に並ぶ燈籠には、白い「 サギソウの花 」が。

別の燈籠。

そして参道のT字路から「東門」を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・つづく・・・

左手前には石が並べられていた。 「三途の川」と。

「 三途の川 」。

その先に「焔魔堂」への朱の橋が。

「閻魔堂」前の陽光が降り注ぐ「赤の世界」。

「閻魔堂」に向かって進む。

「焔魔堂」を正面から。

「焔魔堂」は未だ閉まっていた。

朱の橋の上から「三途の川」を振り返る。

朱の橋の先の「三途の川」。

扁額「焔魔堂」。

「焔魔堂」は閉まっていたので、以後の何枚かの写真は帰路に入口が開いた「閻魔堂」に

立ち寄った時の写真です。

入り口の両側に「うそはつくな」「わるいことはするな」の

真っ赤なノボリが立っていた。閻魔様はやる気十分なのであった。

「知らず知らずのうちに罪を犯してしまうのが人間じゃ

それは、貪り、怒り、愚かさによる心 事は態度から生じておる

包み隠さず罪を悔い改めよ」と。

どうやら、お祈りしている人に向かって音声が流れているのだ。

お賽銭を入れると、閻魔大王からのお告げがある仕組みとなっていた。

幟「わるいことはするな!

一月十六日 八月十六日 地獄の釜蓋開放 閻魔大王の斎日」と。

1月16日と、7月16日は閻魔大王や地獄の鬼もお休みで、「地獄の釜開き」と呼ばれたり

「亡者の骨休み」と呼ばれる地獄の定休日なのであろう。

正面から。

閻魔堂の 中央に「 閻魔(えんま)大王 」。

「閻魔大王」は、仏教の地獄、冥界の主であり、冥界の王として死者の生前の罪を裁く神。

閻王ともいう。インドにおける死者の主であるヤマが仏教に入ったものである。 閻魔様が。

お顔をズームして。

閻魔王は、地獄などのいわゆる冥界をつかさどる鬼神の王で、「地蔵菩薩発心因縁十王経」

には、冥界で亡者の罪を裁くとされ、十人の王の裁判を受け、残忍な獄卒(地獄で亡者を苦しめる

という鬼)を使って、すべての亡者を審判します。

閻魔王の法廷には、「浄玻璃の鏡(じょうはりのかがみ)」という特殊な鏡が装備されている。

この魔鏡はすべての亡者の生前の行為をのこらず記録(閻魔帳)し、裁きの場でスクリーンに

上映する機能を持つ。

そのため、裁かれる亡者が閻魔王の尋問に嘘をついても、たちまち見破られるという。

それでもなお亡者が嘘をつき続けると、閻魔王によって舌を抜かれてしまうのだ。

司録と司命(しみょう)という地獄の書記官が左右に控え、閻魔王の業務を補佐しているのだと。

地獄の閻魔大王と言えば、死後に、生前犯した罪を裁く番人としてよく知られているが、

実は、地蔵菩薩(じぞうぼさつ)の化身であるのだと。

そもそも、地蔵菩薩は六道の世界「地獄」「餓鬼」「畜生」「修羅」「人間」「天」の六世界に現れて、

人々を救済する仏様として信仰されている。

地蔵菩薩は、時には閻魔大王に姿を変えて私たちに、救いの手を差し伸べているのだと。

厳しいお顔の閻魔様。

今からでも真面目に改心すれば、認めてくれるのだろうか?

さらにズームして。

地獄の十王一覧

十王は、道教や仏教で、地獄において亡者の審判を行う10尊の裁判官的な尊格。

亡者は初七日を終えた後、死出の山を越え、賽の河原、三途の川に辿り着きます。三途の川には

水が急流をなしている所を渡る、入江が深い淵をなしている所を渡る、橋を渡る、の三つの方法が

あり、生前の罪に応じて渡る方法が異なるとされます。

右手に鎮座していたのが「 懸衣翁(けんねおう) 」。

「 奪衣婆(だつえば) 」 が剥ぎ取った衣類は、 懸衣翁(けんねおう)という老爺によ

って衣領樹(えりょうじゅ)にかけられる。

衣領樹に掛けた亡者の衣の重さにはその者の生前の業が現れ、その重さによって

枝の垂れ方が異なるので、亡者の生前の罪の重さを計る事により死後の処遇を決めるのだと。

罪の重い亡者は三途の川を渡る際、川の流れが速くて波が高く、深瀬になった場所を

渡るよう定められているため、衣はずぶ濡れになって重くなり、衣をかけた枝が

大きく垂れることで罪の深さが示されるのであると。

ズームして。

さらに

前回のブログにも書いたが、私の衣類は枝が大きく 撓る(しなる)のであろうか?

カメラを持つ手が震えて・・・・??。

奪衣婆(だつえば) 」

三途の川の渡し賃である六文銭を持たずにやってきた亡者の衣服を剥ぎ取る老婆の姿。

奪衣婆(だつえば)、正塚婆(しょうづかのばば)、姥神(うばがみ)、優婆尊(うばそん)

とも言うのだと。

お顔をズームして。

「 極楽浄土 」絵。

「 等活地獄

」絵。

八熱地獄の第一。南瞻部洲の下、千または五千由旬の所にあるという。獄卒により身を裂かれ骨を

砕かれて殺されるが、涼風が吹くと生きかえってまた同じ責め苦を受け、これを繰り返すので、

その名がある。殺生などの罪を犯した者がここに堕ちるという。

「 極楽浄土 」絵。

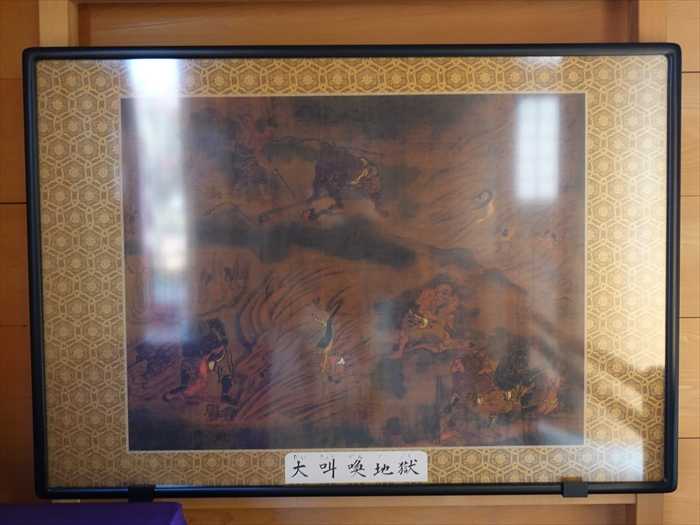

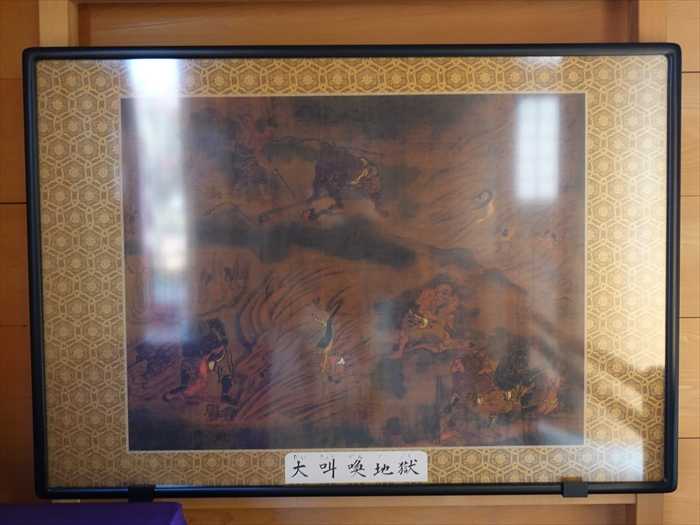

「大叫喚地獄」絵。

叫喚地獄の下で、叫喚地獄までの四地獄の苦を一〇倍にした苦しみを受けるところ。

五戒(ごかい)を破ったものがおちるとされる。

五戒とは不殺生戒(ふせっしょうかい)・不偸盗戒(ふちゅうとうかい)・

不邪淫戒(ふじゃいんかい)・不妄語戒(ふもうごかい) ・不飲酒戒(ふおんじゅかい)の

仏教徒が守るべき基本となる5つの戒めのこと。

各戒めはそれぞれ

不殺生戒:殺生(生き物を殺すこと)してはならない。

不偸盗戒:盗みを働いてはいけない。

不邪淫戒:不貞行為(不倫)を行ってはいけない。

不妄語戒:妄言(嘘)をついけはいけない。

不飲酒戒:飲酒(お酒)をしてはいけない。

という意味を持っている と。

「閻魔堂」前の陽光が降り注ぐ「赤の世界」。

手前には三途の川に架かる朱の太鼓橋。

そして「焔魔堂」正面から奥にある 「六地蔵」への小径

「六地蔵」への小径の角の地蔵像・「 三つ子地蔵 」。

「六地蔵」への小径の右側。

その奥にも石仏が並ぶ。

「総門」を振り返って。

「六地蔵」への小径への反対側。

近づいて。

そして正面に「六地蔵」。

斜めから。

さらに。

以前は、編笠を被っていなかったが。

「総門」は「薬医門」形式であっただろうか?

さらに石仏を追う。

再び正面の「焔魔堂」を。

「賽の河原」を左手に見ながら「総門」からの道を進む。

振り返って。

「総門」を振り返る。

「焔魔堂」前の紅葉。

反対側を。

前方右、紅葉の奥に石仏が鎮座した石塔の姿が。

「延命地蔵」をズームして。

「 愛心講 講元 鳥海はま先生 頌徳碑

十六世 正阿順碩」。

ここにも「 禁銃獵 警視廳 」 と書いてある石柱が。

両脇に並ぶ燈籠には、白い「 サギソウの花 」が。

別の燈籠。

そして参道のT字路から「東門」を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.22

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.21

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.