PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

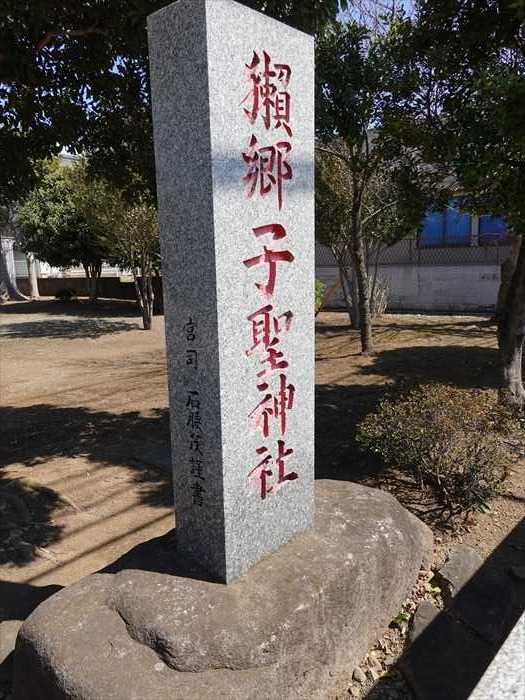

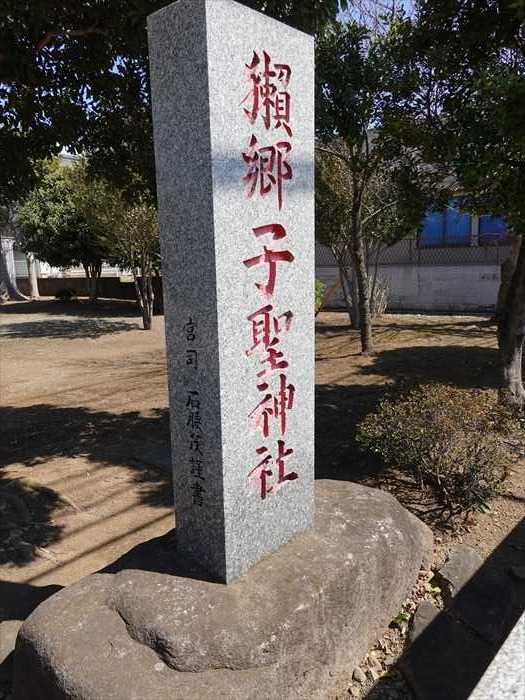

昼食を楽しんだ後は、「 子聖神社 (ねのひじりじんじゃ)

」の境内を巡ったのであった。

藤沢市獺郷799。

山門の正面から。

「獺郷 子聖神社」碑 。

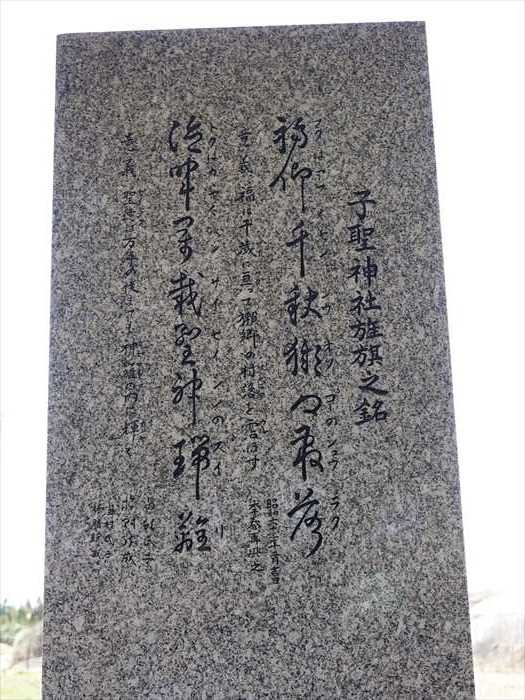

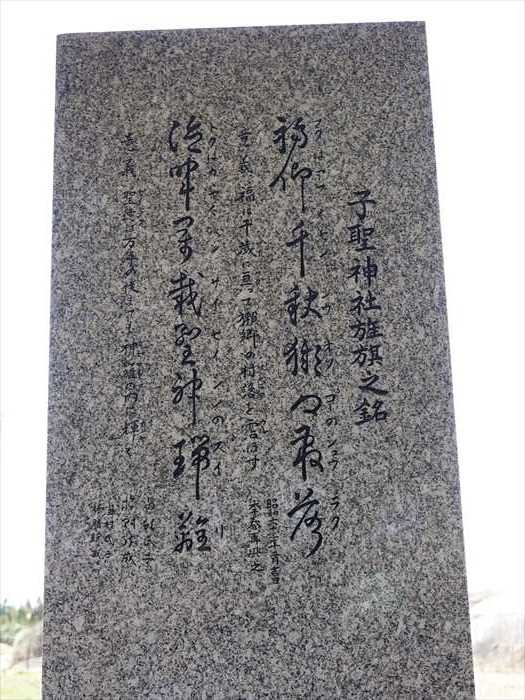

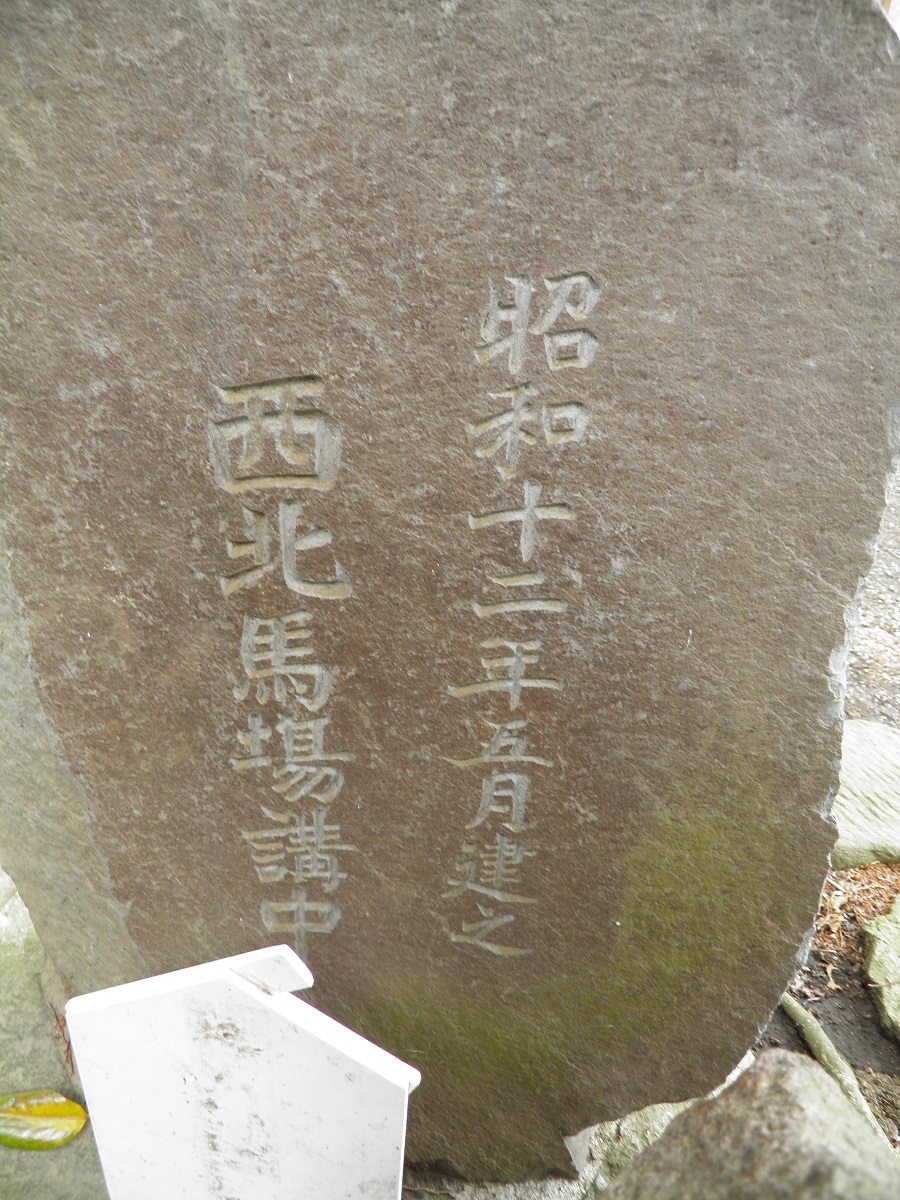

石碑の裏面。

「 昭和六十三年 二月吉日建之 氏子中 」と。

上部には

「子聖神社旌旗(せいき・色鮮やかな旗)之銘

福仰千秋獺口集落(意義:福は千歳に亘って獺郷(おそごう)を霑(うるお)す)

徳暉萬載聖神瑞籬(意義:聖徳は万年の後までも 神籬 )の内に輝く)

( 神籬 (ひもろぎ 神事で、神霊を招き降ろすために、清浄な場所に榊さかきなどの常緑樹を

立て、周りを囲って神座としたもの。のちには、神の宿る所として室内・庭上に立てた、

榊などの常緑樹もいう。)

境内・右奥にあった石仏2尊。

「 秩父坂東供養塔

種子👈️リンク (サ=聖観音) 聖観音立像 明和元(1764)甲申(きのえさる)十二月吉日

西大山道 北江戸道 東かまくら 南一之宮道 」

「 東かまくら 南一之宮道 」。

東西南北四方の道標となっている珍しいものであると。

「 西大山道 北江戸道

「 不動明王坐像(半肉彫) 供養塔

天保六年(1835)八月吉日 相州高座郡獺郷村」

「 手水舎 」。

近づいて。

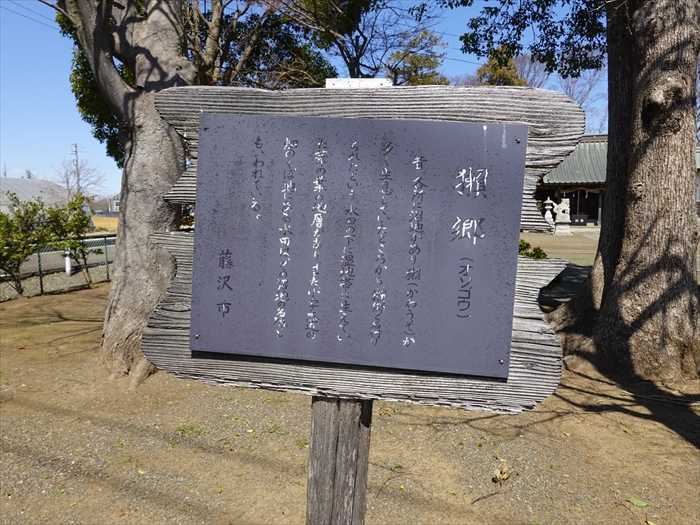

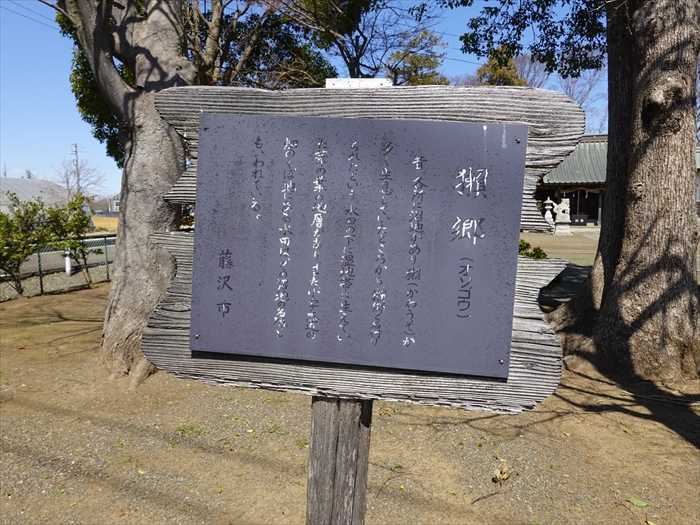

獺郷(オソゴウ)

「獺郷の地名の由来は、 昔各地に沼地があり、獺(かわうそ)が多く生息していて「獺の郷」から

獺郷となった といわれます。水田の下に湿地帯に生えていた葦の葉の地層があり、また小字大道の

畑の窪地にある水田は沼地の名残といわれています。

藤沢市獺郷799。

山門の正面から。

「獺郷 子聖神社」碑 。

石碑の裏面。

「 昭和六十三年 二月吉日建之 氏子中 」と。

上部には

「子聖神社旌旗(せいき・色鮮やかな旗)之銘

福仰千秋獺口集落(意義:福は千歳に亘って獺郷(おそごう)を霑(うるお)す)

徳暉萬載聖神瑞籬(意義:聖徳は万年の後までも 神籬 )の内に輝く)

( 神籬 (ひもろぎ 神事で、神霊を招き降ろすために、清浄な場所に榊さかきなどの常緑樹を

立て、周りを囲って神座としたもの。のちには、神の宿る所として室内・庭上に立てた、

榊などの常緑樹もいう。)

境内・右奥にあった石仏2尊。

「 秩父坂東供養塔

種子👈️リンク (サ=聖観音) 聖観音立像 明和元(1764)甲申(きのえさる)十二月吉日

西大山道 北江戸道 東かまくら 南一之宮道 」

「 東かまくら 南一之宮道 」。

東西南北四方の道標となっている珍しいものであると。

「 西大山道 北江戸道

「 不動明王坐像(半肉彫) 供養塔

天保六年(1835)八月吉日 相州高座郡獺郷村」

「 手水舎 」。

近づいて。

獺郷(オソゴウ)

昔、各所に沼地があり獺(かわうそ)が多く生息していたことから獺郷と名付けられたという。

水田の下に湿地帯に生えていた葦の葉の地層があり、また、小字大道の畑のくぼ地にある水田は

その沼地の名残りともいわれている。

藤沢市」「獺郷の地名の由来は、 昔各地に沼地があり、獺(かわうそ)が多く生息していて「獺の郷」から

獺郷となった といわれます。水田の下に湿地帯に生えていた葦の葉の地層があり、また小字大道の

畑の窪地にある水田は沼地の名残といわれています。

獺郷は、東を打戻、南を茅ヶ崎市、西と北を宮原に接し、ほほ平坦な地形で、古くは寒川郷に属し、

鎌倉時代初めは梶原景時所領、明応の頃(1492 ~ 1501)は

大庭城主上杉氏の領、大永四年(1524)小田原北条氏の領となり、天正十ハ年(1590)徳川家領 と

なりました。天保年間(1840頃)は、平岩七之助200石、杉浦房治郎17石で、相模国高座郡大庭荘

獺郷村(皇国地誌は一之宮庄)でした。 獺郷村は昔、一部東宮原村と寒川町だった といわれて

います。」と資料から。

「子聖神社」の参道を拝殿に向かって進む。

「子聖神社」の石鳥居。

シンプルな 神明系鳥居 であり、最上部を「笠木(かさぎ)」、その下部を「貫(ぬき)」と呼び、

それぞれが一本ずつで成り立っている。

ほとんどの貫は、縦の「柱(はしら)」を突き出ないものが多い。

近づいて。

扁額「子聖神社」。

狛犬越しに 拝殿 を見る。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

お顔が切れてしまったので。

境内左手奥にあったのが「 鐘楼 」。

梵鐘。

別の場所からズームして。

振り返って。

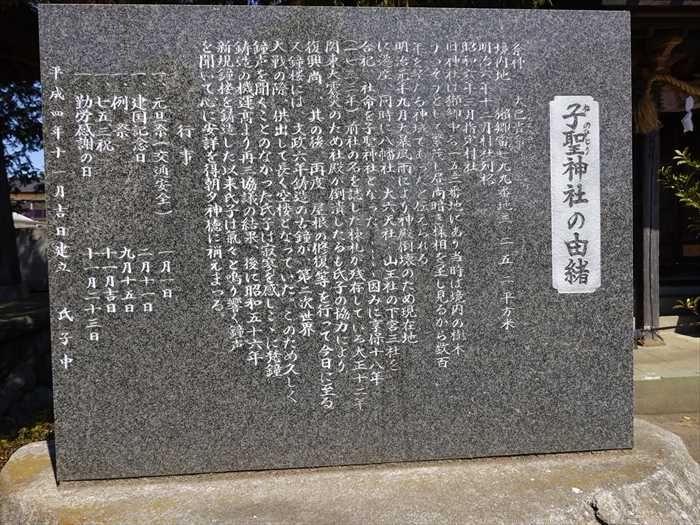

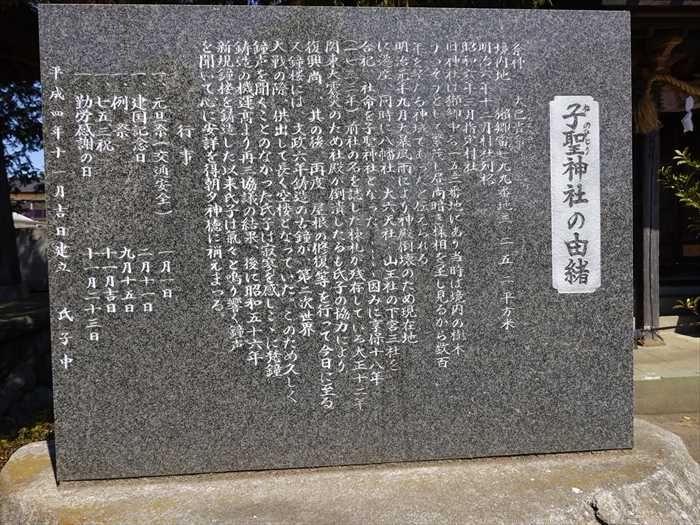

「 子聖(ねのひじり) 神社の由緒

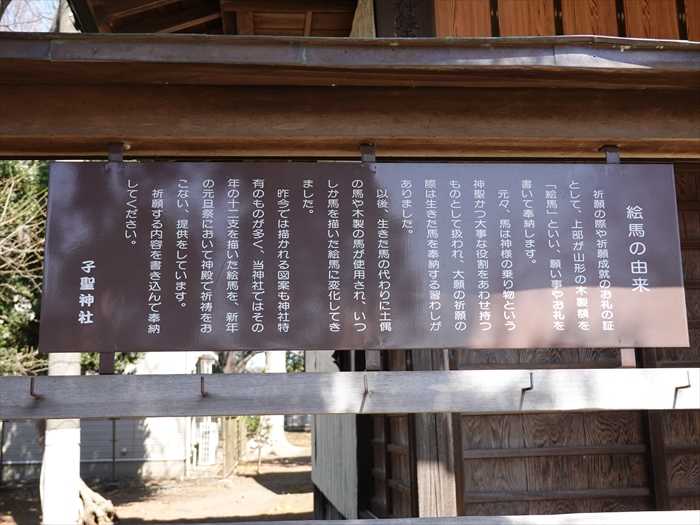

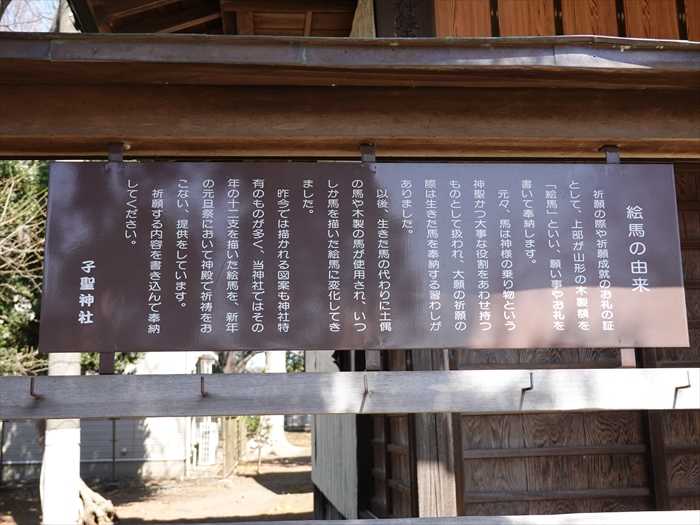

「 絵馬の由来

「獺郷公民館」前から境内を見る。

「神楽殿」を見る。

「 拝殿 」を斜めから見る。

「 拝殿 」を正面から。

扁額「 子聖宮 」。

拝殿の内陣をガラス越しに

「 本殿 」を左側斜めから。

「 神輿殿 」。

正面から。

「拝殿」と「神輿殿」との間の奥にあった祠?。

石鳥居に近づいて。

木製の祠。

石仏が2尊。

左:庚申供養塔 六臂青面金剛像 安永4(1775) 乙未(きのとひつじ)12月吉日

右:青面金剛像(半肉彫) 寛保2(1742) 庚申供養講中

左:庚申供養塔 六臂青面金剛像 の横面には

安永四(1775)乙未(きのとひつじ)十二月吉日

西一之宮名神道 北国分寺道 と。

右:青面金剛像(半肉彫) の横面には「 寛保ニ年(1742)八月吉日 」と。

祠の脇には多くの石碑、石仏が並んでいた。

ここ 獺郷地区の土地改良事業の際に、この「子聖神社」に集められたもの も多いのであろう。

近づいて。

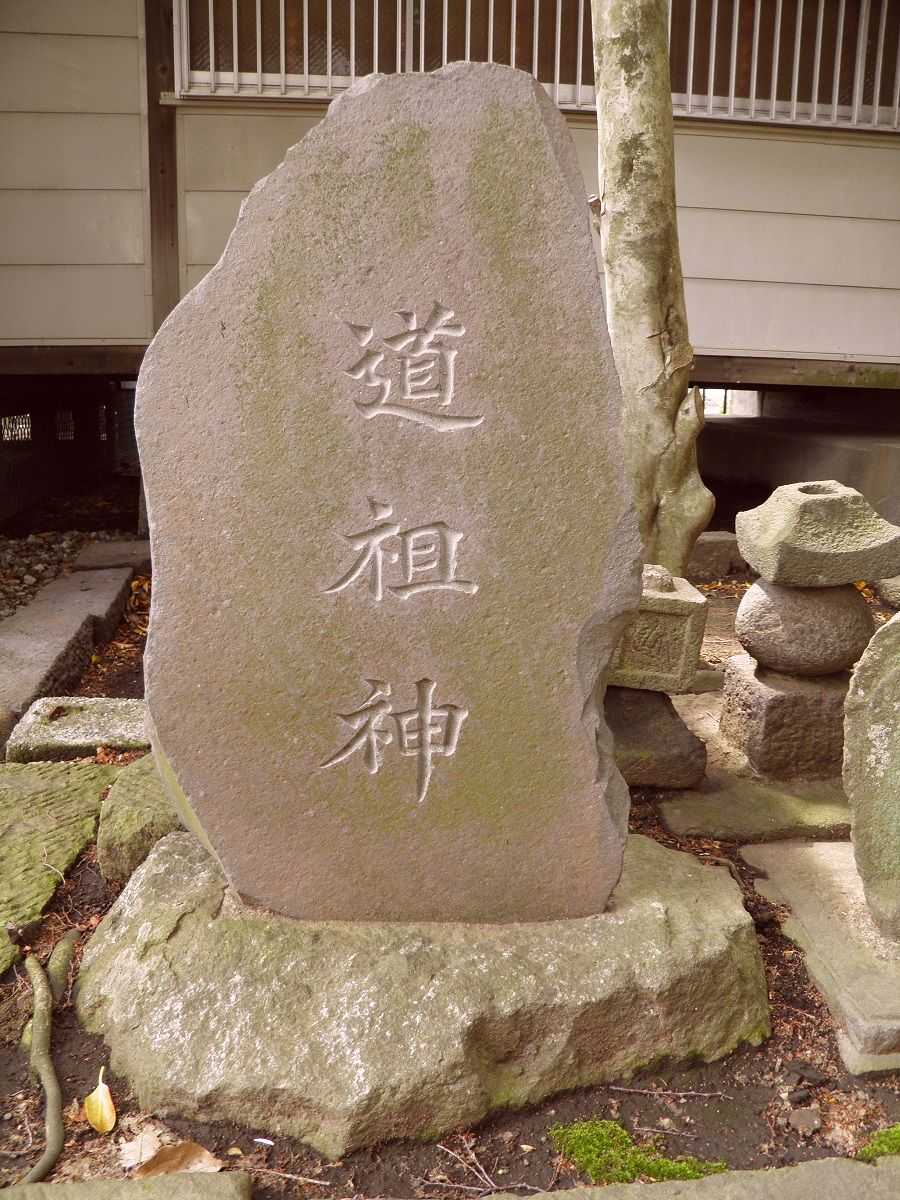

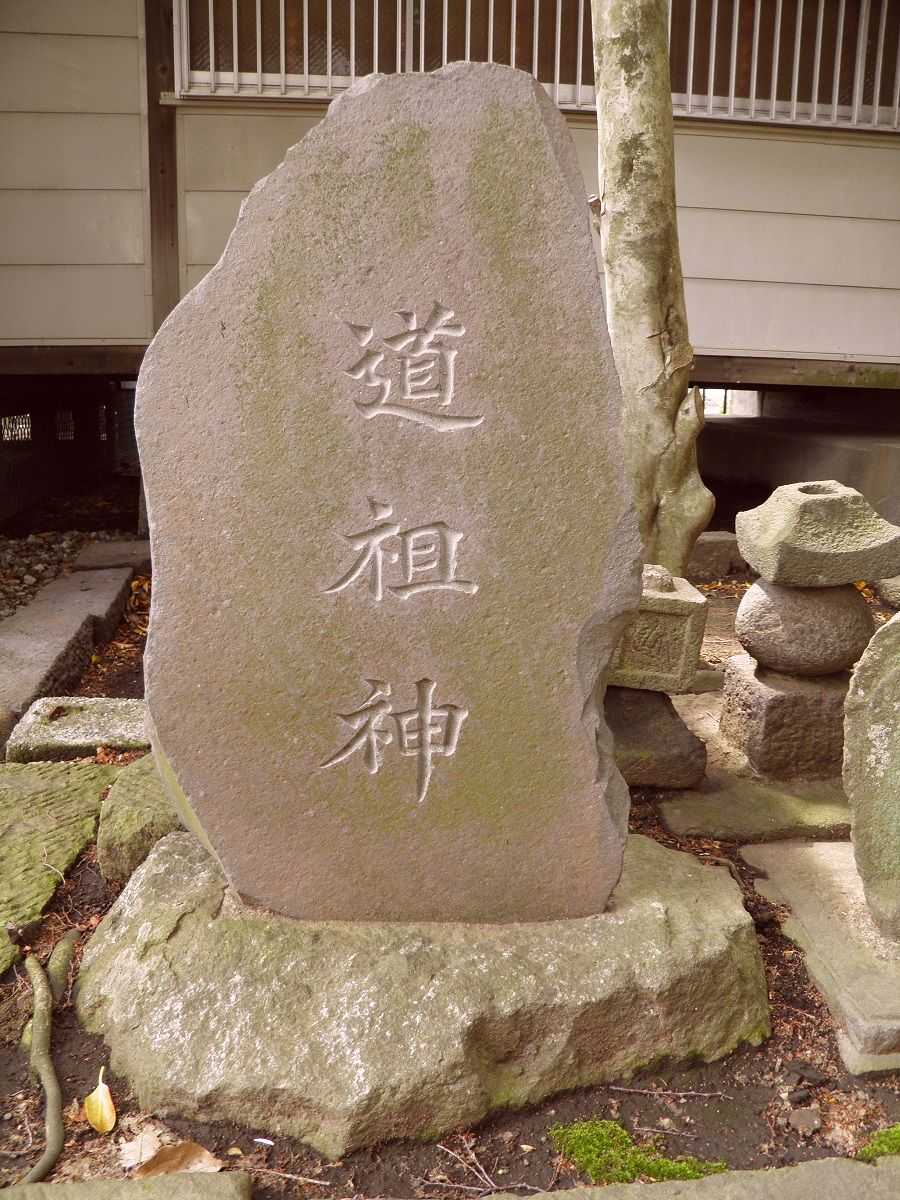

「 道祖神 」。

裏面には

「 昭和十二年五月建之

西北馬場講中 」と。

振り返って。

「 双体道祖神 安永五(1748)丙申年 」

獺郷雷馬場町739-1より移設とのこと。

左側をズーム。

右側をズーム。

「 双体道祖神 天明三(1783)癸卯歳三月吉日 相州高座郡獺郷村願主・・・ 」。

左。

右。

裏側から。

「天明三(1783)癸卯歳三月吉日 相州高座郡獺郷村願主・・・ 」と。

さらにその先にも。

近づいて。

「 道祖神 」と「 西国秩父坂東供養塔 」。

「 道祖神

「 西國秩父坂東供養 塔

種子(アーンク;大日如来) 月山 湯殿 羽黒 大権現 天明三年(1783)

西國秩父坂東観世音菩薩供養 と。

文字「道祖神」 もあった。

獺郷村 大向坂口 氏子 弘化四未年正月十四日 獺郷下向坂977より移すと。

「 双体道祖神 元禄三(1696)年正月十四日 西山■兵衛 」。

藤沢市内で最古といわれる道祖神 であると。

左。

右

振り返って。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

大庭城主上杉氏の領、大永四年(1524)小田原北条氏の領となり、天正十ハ年(1590)徳川家領 と

なりました。天保年間(1840頃)は、平岩七之助200石、杉浦房治郎17石で、相模国高座郡大庭荘

獺郷村(皇国地誌は一之宮庄)でした。 獺郷村は昔、一部東宮原村と寒川町だった といわれて

います。」と資料から。

「子聖神社」の参道を拝殿に向かって進む。

「子聖神社」の石鳥居。

シンプルな 神明系鳥居 であり、最上部を「笠木(かさぎ)」、その下部を「貫(ぬき)」と呼び、

それぞれが一本ずつで成り立っている。

ほとんどの貫は、縦の「柱(はしら)」を突き出ないものが多い。

神明鳥居に関しては、笠木・貫・柱がすべて丸くなっているのも特徴。

近づいて。

扁額「子聖神社」。

狛犬越しに 拝殿 を見る。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

お顔が切れてしまったので。

境内左手奥にあったのが「 鐘楼 」。

梵鐘。

別の場所からズームして。

梵鐘は棟札と同じく享保期のものであったが第二次大戦時に供出され、1981(昭和56)年

にふたたび鋳造されたのだと。

振り返って。

「 子聖(ねのひじり) 神社の由緒

祭神 大己貴命(おおなむちのみこと)

境内地 獺郷雷799番地 3,252平方米

明治六年十二月村社列格

昭和六年三月指定村社

旧神社は獺郷中谷1,552番地にあり当時は境内の樹木うっそうとして繁茂し昼尚暗き様相を呈し

見るから数百年を経たる神域であったとつたえられる。

見るから数百年を経たる神域であったとつたえられる。

明治元年九月大暴風雨により神殿倒壊のため現在地に遷座、同時に八幡社、大六天社、山王社の

下宮三社を合祀、社名を子聖神社 となった。・・・・・因みに享保十八年(1733年)前社の名を

誌した棟札が残存している大正十二年関東大震災のため社殿が倒壊したるも 氏子の協力により

復興尚、其の後、再度、屋根の修復等を行って今日に至る。

又鐘楼には、文政六年鋳造の古鐘が、第二次世界大戦の祭、供出して長く空楼となっていた。

このため久しく鐘声を聞くことのなかった氏子は寂寥を感じこゝに梵鐘鋳造の機運髙まり

再三協議の結果、 後に昭和五十六年新規鐘楼を鋳造した以来氏子は氣々と鳴り響く鐘声を聞いて

心に安詳を得、朝夕神徳に稱えまつる。

下宮三社を合祀、社名を子聖神社 となった。・・・・・因みに享保十八年(1733年)前社の名を

誌した棟札が残存している大正十二年関東大震災のため社殿が倒壊したるも 氏子の協力により

復興尚、其の後、再度、屋根の修復等を行って今日に至る。

又鐘楼には、文政六年鋳造の古鐘が、第二次世界大戦の祭、供出して長く空楼となっていた。

このため久しく鐘声を聞くことのなかった氏子は寂寥を感じこゝに梵鐘鋳造の機運髙まり

再三協議の結果、 後に昭和五十六年新規鐘楼を鋳造した以来氏子は氣々と鳴り響く鐘声を聞いて

心に安詳を得、朝夕神徳に稱えまつる。

行 事

一、元旦祭(交通安全) 一月一日

一、建国記念日 二月十一日

一、例祭 九月十五日

一、七、五、三、祝 十一月吉日

一、勤労感謝の日 十一月二十三日

平成四年十一月吉日建立 氏子中」

「 絵馬の由来

祈願の際や祈願成就のお礼の証として、上部が山形の木製額を「絵馬」といい、願い事やお礼を

書いて奉納します。

元々、馬は神様の乗り物という神聖かつ大事な役割をあわせ持つものとして扱われ、大願の祈願の

際は生きた馬を奉納する習わしがありました。

際は生きた馬を奉納する習わしがありました。

以後、生きた馬の代わりに土偶の馬や木製の馬が使用され、いつしか馬を描いた絵馬に変化して

きました。昨今では描かれる図案も神社特有のものが多く、当神社ではその年の十二支を描いた

絵馬を、新年の元旦祭において神殿で祈祷をおこない、提供をしています。

祈願する内容を書き込んで奉納して下さい。

子聖神社」

「獺郷公民館」前から境内を見る。

「神楽殿」を見る。

「 拝殿 」を斜めから見る。

「 拝殿 」を正面から。

扁額「 子聖宮 」。

拝殿の内陣をガラス越しに

「 本殿 」を左側斜めから。

「 神輿殿 」。

正面から。

「拝殿」と「神輿殿」との間の奥にあった祠?。

石鳥居に近づいて。

木製の祠。

石仏が2尊。

左:庚申供養塔 六臂青面金剛像 安永4(1775) 乙未(きのとひつじ)12月吉日

右:青面金剛像(半肉彫) 寛保2(1742) 庚申供養講中

左:庚申供養塔 六臂青面金剛像 の横面には

安永四(1775)乙未(きのとひつじ)十二月吉日

西一之宮名神道 北国分寺道 と。

右:青面金剛像(半肉彫) の横面には「 寛保ニ年(1742)八月吉日 」と。

祠の脇には多くの石碑、石仏が並んでいた。

ここ 獺郷地区の土地改良事業の際に、この「子聖神社」に集められたもの も多いのであろう。

近づいて。

「 道祖神 」。

裏面には

「 昭和十二年五月建之

西北馬場講中 」と。

振り返って。

「 双体道祖神 安永五(1748)丙申年 」

獺郷雷馬場町739-1より移設とのこと。

左側をズーム。

右側をズーム。

「 双体道祖神 天明三(1783)癸卯歳三月吉日 相州高座郡獺郷村願主・・・ 」。

左。

右。

裏側から。

「天明三(1783)癸卯歳三月吉日 相州高座郡獺郷村願主・・・ 」と。

さらにその先にも。

近づいて。

「 道祖神 」と「 西国秩父坂東供養塔 」。

「 道祖神

獺郷村 上氏子中 五名 大正七年一月十四日再建 五名

」

「 西國秩父坂東供養 塔

種子(アーンク;大日如来) 月山 湯殿 羽黒 大権現 天明三年(1783)

西國秩父坂東観世音菩薩供養 と。

文字「道祖神」 もあった。

獺郷村 大向坂口 氏子 弘化四未年正月十四日 獺郷下向坂977より移すと。

「 双体道祖神 元禄三(1696)年正月十四日 西山■兵衛 」。

藤沢市内で最古といわれる道祖神 であると。

左。

右

振り返って。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.