PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「 盛岩寺

」の入口に到着。

「 掲示板

「 曹洞宗 」。

「 盛岩寺 」。

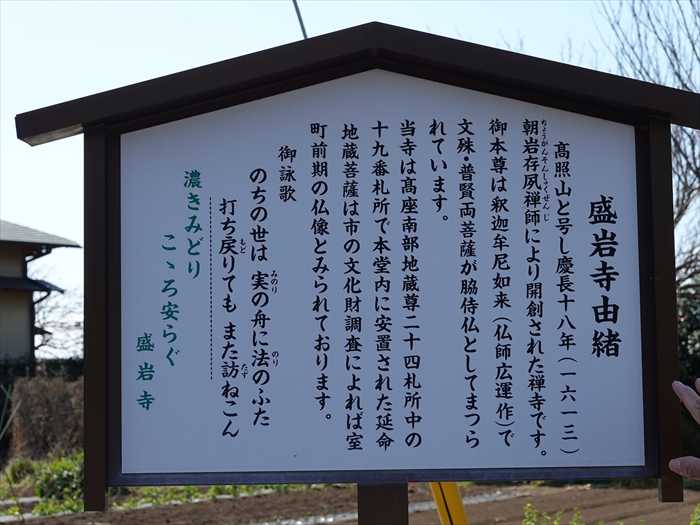

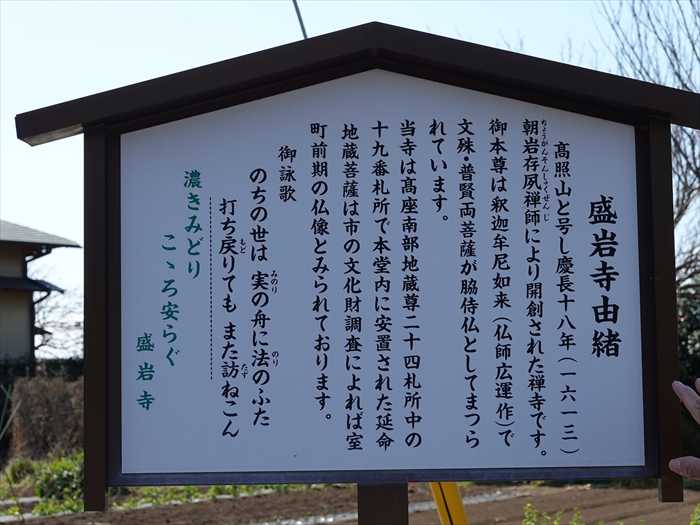

盛岩寺由緒

山門に向かって、両脇がツツジの木で囲まれた参道を歩く。

参道脇には桜並木もあり、またツツジも綺麗に刈られていた。

旅友も元気に歩く。

カラス??

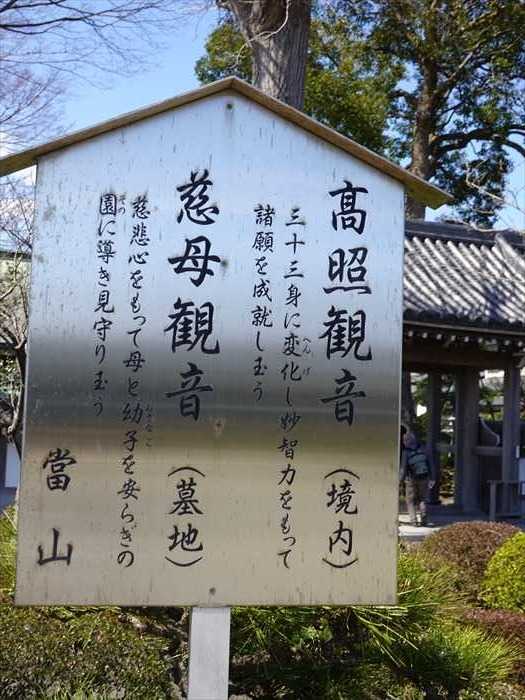

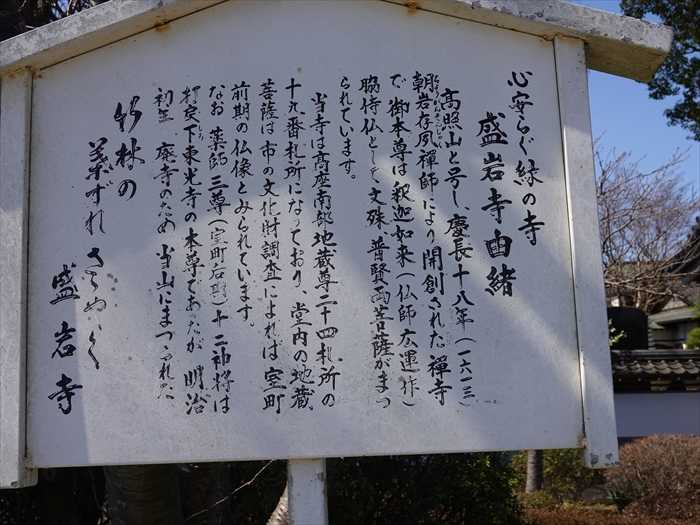

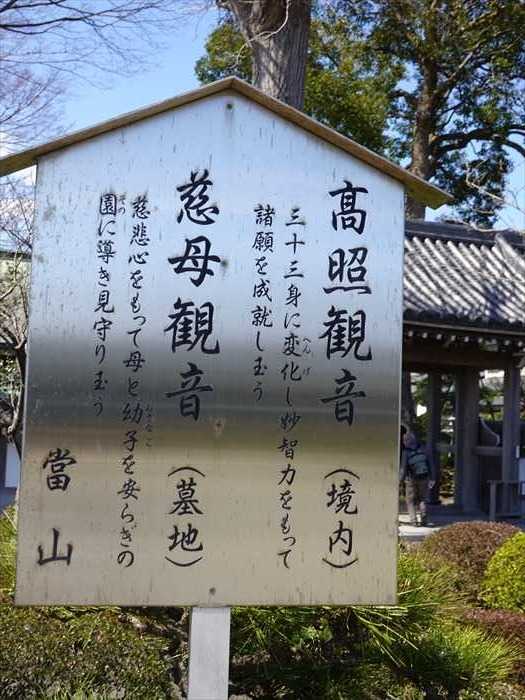

左側・駐車場の先にあった2基の案内板。

「 心安らぐ緑の寺 盛岩寺由緒 」と「 境内の高照観音と墓地の慈母観音 」の案内板。

「 山門 」。

山門は平成十九年(2007)に建立。

寺号標石「 髙照山盛岩寺 」。

高照山 盛岩寺 山門 建立 記念碑 」。

「 山門 」を潜る。

境内に入ると、左手に立派な 六地蔵 が。

いや、八地蔵??

六地蔵の内4尊は、 宝暦十三年(1763)2尊と明和七年(1770)2尊 である と。

左手にあったのが「」。

境内の 高照観世音菩薩 。

ズームして。

「 高照観世音菩薩縁起

高照山盛岩禅寺は慶長年間寶泉寺六世朝岩存夙禅師により開創され法燈連綿と継承し

現在に至る。

大正十二年の関東大震災により伽藍全潰し爾后戦中戦后の激動期に直面し再興の機運

熟せず今日となる。昭和五十五年二月堂宇の再建を発願し檀信徒この勝縁によく合力

し翌五十六年四月本堂、書院、境内の整備等万端成り高照の浄域に輪奐の美を現ず。

百花香ばしき五月八日の吉辰をトし入佛落慶。普山結制の大法会を厳修す。〇徳荘厳

入天を照し盛岩の禅苑朝暘に映ゆ。・・・・・・・・後略

境内の「 稲荷社 」。

近づいて。

「中山鳥居」の形状に似て、笠木が反っていたのだ。

珍しい石の鈴を下げた石造の五重石塔 が建ち、 層塔の上には相輪 も。

本堂の扉が開いて ご住職から本堂の中に入って下さい と。

正面に「 延命地蔵菩薩 」。

扉は閉ざされていたが。

本堂の黄金に輝く「天蓋」を見上げて。

祭壇。

扁額「 高照山 」。

ズームして。

釈迦三座像(釈迦如来・普賢菩薩・文殊菩薩)。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「 掲示板

春彼岸会

三月十七日からニ十三日までお中日はニ十日です

お彼岸にはお寺やお墓にお参りをして、ご先祖さまに報恩のご供養をいたしましよう

彼岸会法要 ニ十日午前十一時から

高照山 盛岩寺」

「 よく噛めばいただいた食べ物とわたしのいのちが一つになる 」と。

「 よく噛めばいただいた食べ物とわたしのいのちが一つになる 」と。

「 曹洞宗 」。

「 盛岩寺 」。

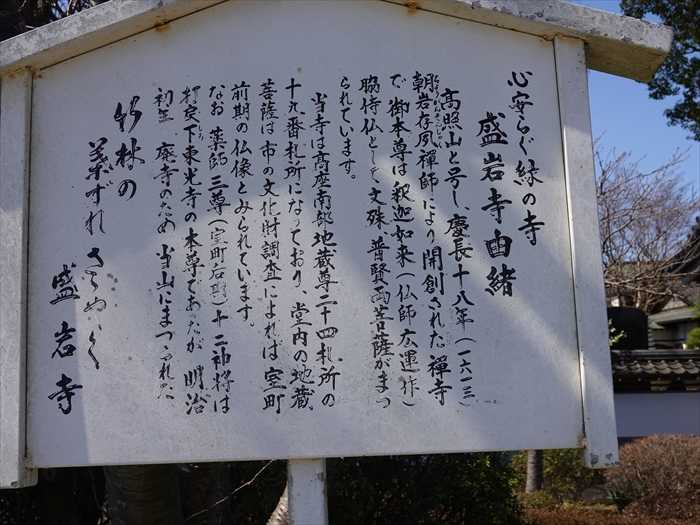

盛岩寺由緒

高照山と号し、 慶長18年(1613)朝岩存夙禅師(ちょうがんそんしゃくぜんじ)により開創

された

禅寺です。

御本尊は釈迦牟尼如来(仏師広運作)

文殊・普賢両菩薩が脇侍仏として

まつられています。

当寺は高座南部地蔵尊二十四札所中の十九番札所で、本堂内に安置された延命地蔵菩薩は市の

文化財調査によれば室町前期の仏像とみられております。

御詠歌 「 のちの世は 実の舟に法のふた 打ち戻りても また訪ねこん

」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

濃きみどり こゝろ安らぐ 盛岩寺

山門に向かって、両脇がツツジの木で囲まれた参道を歩く。

参道脇には桜並木もあり、またツツジも綺麗に刈られていた。

旅友も元気に歩く。

カラス??

左側・駐車場の先にあった2基の案内板。

「 心安らぐ緑の寺 盛岩寺由緒 」と「 境内の高照観音と墓地の慈母観音 」の案内板。

高照観音(境内)

三十三身に変化し妙智力をもって諸願を成就し玉う

慈母観音(墓地)

慈悲心をもって母と幼子を安らぎの園に導き見守り玉う

「 心安らぐ緑の寺 盛岩寺由緒

高照山と号し、慶長18年(1613)朝岩存夙禅師により開創された禅寺で、御本尊は釈迦如来(仏師

広運作)脇侍仏として文殊・普賢両菩薩がまつられています。

当寺は高座南部地蔵尊二十四札所の十九番札所になっており、堂内の地蔵菩薩は市の文化財調査

によれば室町前期の仏像とみられています。なお、薬師三尊(室町后期)十二神将は打戻下東光寺

の本尊であったが、明治初年、廃寺のため当山にまつられた。

竹林の 葉ずれささやく 盛岩寺」

「 山門 」。

山門は平成十九年(2007)に建立。

寺号標石「 髙照山盛岩寺 」。

高照山 盛岩寺 山門 建立 記念碑 」。

「 山門 」を潜る。

境内に入ると、左手に立派な 六地蔵 が。

いや、八地蔵??

六地蔵の内4尊は、 宝暦十三年(1763)2尊と明和七年(1770)2尊 である と。

山門をくぐると本堂の前には、可愛い お掃除小像尊(洗心童子)

が箒を持って立ち

「 掃けば散り 払えばまたも 塵つもる 人のこころも 庭の落ち葉も 」と、

「 掃けば散り 払えばまたも 塵つもる 人のこころも 庭の落ち葉も 」と、

境内を掃き清めていた。

掃いても掃いても降り積もるのは、庭の落ち葉も、私たちの心に潜む邪念も同じこと。

日々怠ることなく、精進を重ねることが大切と言う教え。

私たちの心も、永遠に汚れが続くため、永遠に掃除を続けなくてはならないのだと。

左手にあったのが「」。

境内の 高照観世音菩薩 。

ズームして。

「 高照観世音菩薩縁起

高照山盛岩禅寺は慶長年間寶泉寺六世朝岩存夙禅師により開創され法燈連綿と継承し

現在に至る。

大正十二年の関東大震災により伽藍全潰し爾后戦中戦后の激動期に直面し再興の機運

熟せず今日となる。昭和五十五年二月堂宇の再建を発願し檀信徒この勝縁によく合力

し翌五十六年四月本堂、書院、境内の整備等万端成り高照の浄域に輪奐の美を現ず。

百花香ばしき五月八日の吉辰をトし入佛落慶。普山結制の大法会を厳修す。〇徳荘厳

入天を照し盛岩の禅苑朝暘に映ゆ。・・・・・・・・後略

境内の「 稲荷社 」。

近づいて。

「中山鳥居」の形状に似て、笠木が反っていたのだ。

珍しい石の鈴を下げた石造の五重石塔 が建ち、 層塔の上には相輪 も。

本堂正面。

本堂に安置されている地蔵菩薩は高さ21.5cmと小振りながら室町中期の作で、

高座郡南部24札所巡り第19番の地蔵で、延命地蔵と呼ばれていると。

本堂に安置されている地蔵菩薩は高さ21.5cmと小振りながら室町中期の作で、

高座郡南部24札所巡り第19番の地蔵で、延命地蔵と呼ばれていると。

本堂の扉が開いて ご住職から本堂の中に入って下さい と。

正面に「 延命地蔵菩薩 」。

扉は閉ざされていたが。

延命地蔵菩薩(室町時代)は、相模国高座郡南部の地蔵ニ十四札所巡りの19番目にあたります。

由来や発祥の時期は定かではありませんが、江戸時代、茅ヶ崎・寒川・海老名・藤沢にかけて

由来や発祥の時期は定かではありませんが、江戸時代、茅ヶ崎・寒川・海老名・藤沢にかけて

地蔵尊を祀る札所ニ十四ヶ寺が散在していました。ちなみに一番札所は茅ヶ崎市行谷の宝蔵寺、

ニ十四番札所は海者名市本郷中河内の地蔵堂(跡地)です。地蔵菩薩は釈迦が入滅の後、五十六億

七千万年の後に弥勒仏が出生するまでの間、即ち無仏の時に五濁の世に出現して六道を救済する

菩薩です。今も、地蔵講ではニ十四日を地蔵忌として供養がなされています。

(「相模国高座郡南部地蔵ニ十四札所巡り」より)

ニ十四番札所は海者名市本郷中河内の地蔵堂(跡地)です。地蔵菩薩は釈迦が入滅の後、五十六億

七千万年の後に弥勒仏が出生するまでの間、即ち無仏の時に五濁の世に出現して六道を救済する

菩薩です。今も、地蔵講ではニ十四日を地蔵忌として供養がなされています。

(「相模国高座郡南部地蔵ニ十四札所巡り」より)

本堂の黄金に輝く「天蓋」を見上げて。

祭壇。

慶長十ハ年(1613)宝泉寺六世朝岩存夙禅師によって開基創建されました。

本尊は江戸時代の仏師広運作の寄木造り玉眼金泥の釈迦三座像(釈迦如来・普賢菩薩・文殊菩薩)

です。温和な明風の作で曹洞宗に多く用いられた中国色の濃厚な基準作として貴重なものと

されています。昭和五十六年(1981)本堂、客殿は平成七年(1995)、山門は平成十九年(2007)に

建立されました。

本尊は江戸時代の仏師広運作の寄木造り玉眼金泥の釈迦三座像(釈迦如来・普賢菩薩・文殊菩薩)

です。温和な明風の作で曹洞宗に多く用いられた中国色の濃厚な基準作として貴重なものと

されています。昭和五十六年(1981)本堂、客殿は平成七年(1995)、山門は平成十九年(2007)に

建立されました。

扁額「 高照山 」。

ズームして。

釈迦三座像(釈迦如来・普賢菩薩・文殊菩薩)。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.