PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

さらに「満昌寺」の境内の散策を続けた。

境内にあった「 流泉しだれもみじ 平成二十七年 ・・」と。

「 杜鵑花(とけんか) 」碑。

「杜鵑花」とは中国語で「ツツジの花」の意とのこと。

「頼朝のお手植えのツツジ」の開花時の写真をネットから。

椿・卜伴(ボクハン) に似ていたが。数寄屋や加茂本阿弥などと並んで古典椿の代表的な品種。

江戸時代から命名されており別名は月光(がっこう)。蕊が白い花弁状に変化し唐子咲になり

初めて見る椿であろうか?

「九重石塔」。

「 地蔵堂 」。

ズームして。

扁額「地蔵堂」。

内陣の三浦地蔵尊 。

「 本堂西「竹庭」 」

「 亀甲竹、金明孟宗竹と山もみじ、苔を中心とした庭 」と。

御霊神社宝物殿 」、「 三浦義明廟所 」に向かって進む。

「 御霊神社宝物殿 」、「 三浦義明廟所 」にある様々な文化財の案内板が設置されていた。

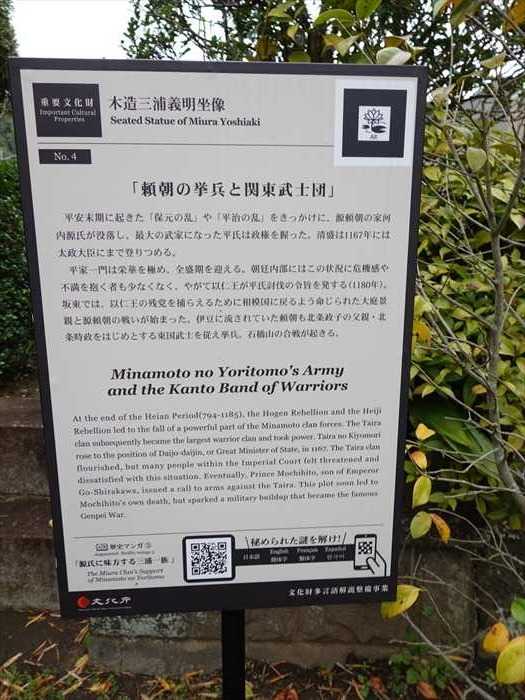

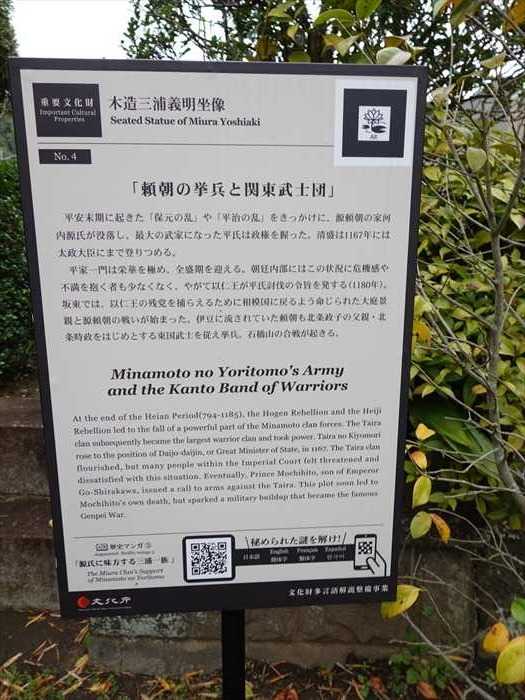

重要文化財 木造三浦義明坐像 」

「 頼朝の挙兵と関東武士団

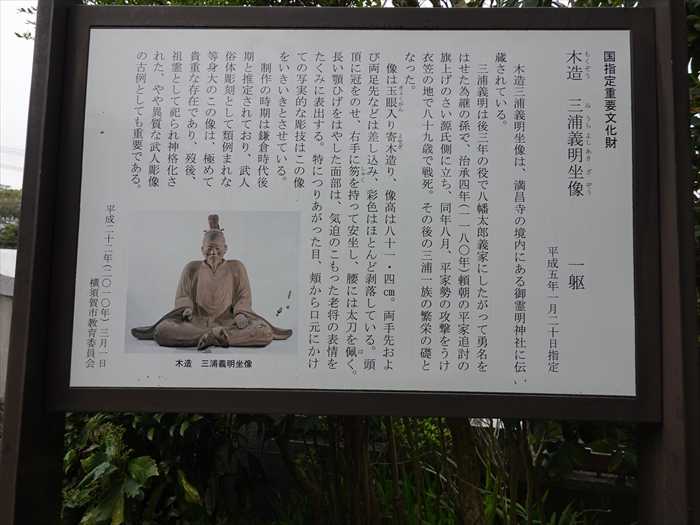

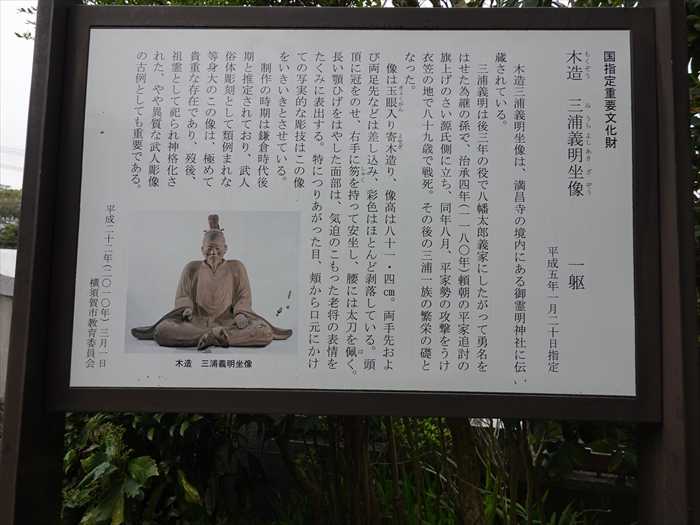

「 国指定重要文化財

木造 三浦義明坐像 一躯

平成五年一月二十日指定

境内にあった「 流泉しだれもみじ 平成二十七年 ・・」と。

泉泉(りゅうせん)は画期的な枝垂れもみし。

埼玉県にてイロハモミシの実生から生まれた品種です。春は黄緑色、夏は濃い緑色、秋は橙色に

なります。根際から枝垂れて枝が下に伸びますのて、鉢植えにして棚や石の上など、高い場所に

おいてください。優雅な枝振りと美しい葉色がお楽しみいたたけます。

また、支柱を立てて枝を上向きに誘引し、枝垂れさせたい高さに達したところから支柱無しで

枝を伸ばすと、支柱部分はまっすぐ伸びたまま枝が固まり、好みの高さての枝垂れ樹形と

なります と。

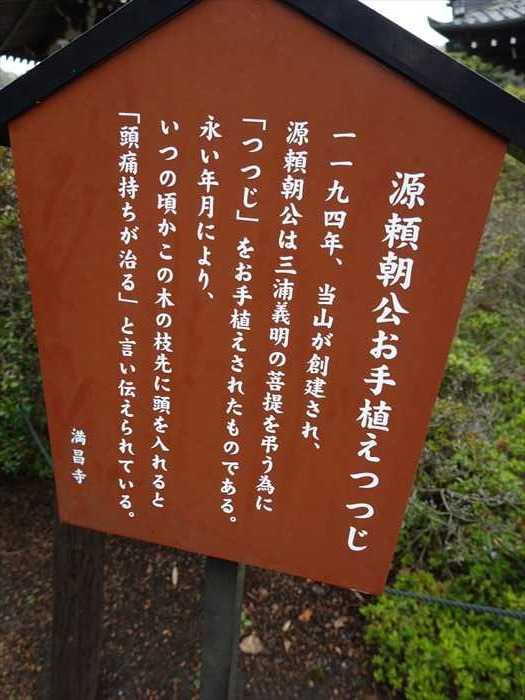

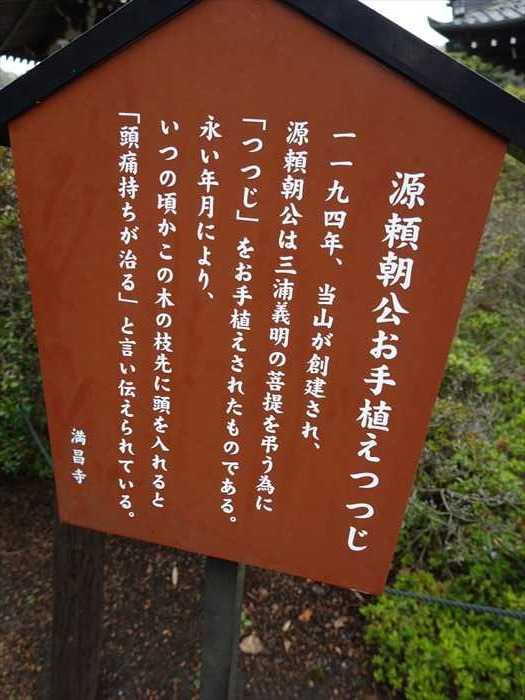

そして正面にあったのが「 源頼朝公お手植えつつじ 」。

「 源頼朝公お手植えつつじ

一一九四年、当山が創建され、源頼朝公は三浦義明の菩提を弔う為に

樹齢800年と言われるツツジに近づいて。

「 頼朝のお手植えのツツジ

本堂前のツツジの大株は、1197年、満昌寺創建の際に、源頼朝が三浦義明の菩提を弔うために

お手植えされたものである。永い月日が経ち、いつの頃からか、この木の枝先に頭を入れると

「頭痛持ちが治る」「頭が良くなる」と言い伝えられている。義明が逝って14年たった後の

ことであったが、頼朝は伊豆の挙兵のおりに老体をなげうち、幕府開闢の礎になった無二の忠臣

義明の霊に一字を献じたかったのであろう。」

埼玉県にてイロハモミシの実生から生まれた品種です。春は黄緑色、夏は濃い緑色、秋は橙色に

なります。根際から枝垂れて枝が下に伸びますのて、鉢植えにして棚や石の上など、高い場所に

おいてください。優雅な枝振りと美しい葉色がお楽しみいたたけます。

また、支柱を立てて枝を上向きに誘引し、枝垂れさせたい高さに達したところから支柱無しで

枝を伸ばすと、支柱部分はまっすぐ伸びたまま枝が固まり、好みの高さての枝垂れ樹形と

なります と。

そして正面にあったのが「 源頼朝公お手植えつつじ 」。

「 源頼朝公お手植えつつじ

一一九四年、当山が創建され、源頼朝公は三浦義明の菩提を弔う為に

「つつじ」をお手植えされたものである。

永い年月により、いつの頃かこの木の枝先に頭を人れると「頭痛持ちが治る」と言い伝え

られている。

満昌寺」

られている。

満昌寺」

樹齢800年と言われるツツジに近づいて。

「 頼朝のお手植えのツツジ

本堂前のツツジの大株は、1197年、満昌寺創建の際に、源頼朝が三浦義明の菩提を弔うために

お手植えされたものである。永い月日が経ち、いつの頃からか、この木の枝先に頭を入れると

「頭痛持ちが治る」「頭が良くなる」と言い伝えられている。義明が逝って14年たった後の

ことであったが、頼朝は伊豆の挙兵のおりに老体をなげうち、幕府開闢の礎になった無二の忠臣

義明の霊に一字を献じたかったのであろう。」

「 杜鵑花(とけんか) 」碑。

「杜鵑花」とは中国語で「ツツジの花」の意とのこと。

「頼朝のお手植えのツツジ」の開花時の写真をネットから。

椿・卜伴(ボクハン) に似ていたが。数寄屋や加茂本阿弥などと並んで古典椿の代表的な品種。

江戸時代から命名されており別名は月光(がっこう)。蕊が白い花弁状に変化し唐子咲になり

初めて見る椿であろうか?

「九重石塔」。

「 地蔵堂 」。

ズームして。

扁額「地蔵堂」。

内陣の三浦地蔵尊 。

「 本堂西「竹庭」 」

「 亀甲竹、金明孟宗竹と山もみじ、苔を中心とした庭 」と。

御霊神社宝物殿 」、「 三浦義明廟所 」に向かって進む。

「 御霊神社宝物殿 」、「 三浦義明廟所 」にある様々な文化財の案内板が設置されていた。

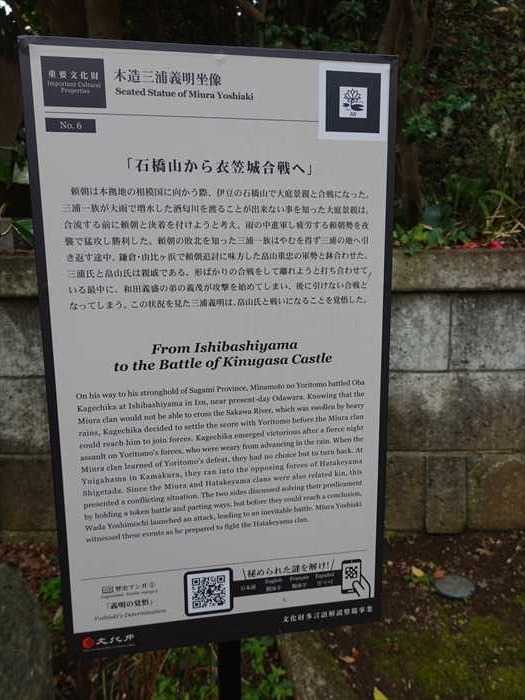

重要文化財 木造三浦義明坐像 」

「 頼朝の挙兵と関東武士団

平安未期に起きた「保元の乱」や「平治の乱」をきっかけに、源頼朝の家河内源氏が没落し、

最大の武家になった平氏は政権を握った。清盛は1167年には太政大臣にまで登りつめる。

最大の武家になった平氏は政権を握った。清盛は1167年には太政大臣にまで登りつめる。

平家一門は栄準を極め、全盛期を迎える。朝延内部にはこの状況に危機感や

不満を抱く者も少なくなく、やがて以仁王が平氏討代の令旨を発するⅢ80年)。

坂東では、以仁下の残党を捕らえるために相模国に戻るよう命じられた大庭景

親と源頼朝の戦いが始まった。伊に流されていた頼朝も北条政了・の父親・北

条時政をはしめとする東国武上を従え挙。石橋山の合戦が起きる。」

「 国指定重要文化財

木造 三浦義明坐像 一躯

平成五年一月二十日指定

木造三浦義明像は、満昌寺の境内にある御霊明神社に伝蔵されている。

三浦義明は後三年の役で八幡太郎義家にしたがって勇名をはせた為継の孫で、治承四年

(一八〇年)頼朝の平家追討の旗上げのさい源氏側に立ち、同年八月、平家勢の攻撃をうけ

衣笠の地で八十九歳で戦死。その後の三浦一族の繁栄の礎となった。

(一八〇年)頼朝の平家追討の旗上げのさい源氏側に立ち、同年八月、平家勢の攻撃をうけ

衣笠の地で八十九歳で戦死。その後の三浦一族の繁栄の礎となった。

像は玉眼入り寄木造り、像高は八十一・四cm。両手先および両足先などは差し込み、彩色は

ほとんど剥落している。頭頂に冠をのせ、右に笏を持って安坐し、腰には太刀を佩く。

ほとんど剥落している。頭頂に冠をのせ、右に笏を持って安坐し、腰には太刀を佩く。

長い顎ひげをはやした面部は、気迫のこもった老将の表情をたくみに表出する。特につりあがった

目、頬から口元にかけての写実的な彫技はこの像をいきいきとさせている。

目、頬から口元にかけての写実的な彫技はこの像をいきいきとさせている。

制作の時期は鎌倉時代後期と推定されており、武人俗体彫刻として類例まれな等身大のこの像は、

極めて貴重な存在であり、歿後、祖霊として祀られ神格化された、やや異質な武人彫像の

古例としても重要である。

極めて貴重な存在であり、歿後、祖霊として祀られ神格化された、やや異質な武人彫像の

古例としても重要である。

平成二十ニ年(ニ〇一〇年)三月一日

横須賀市教育委員会」

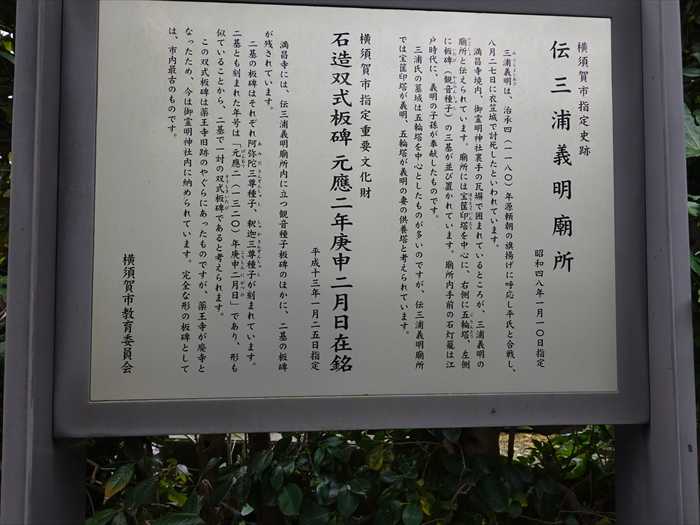

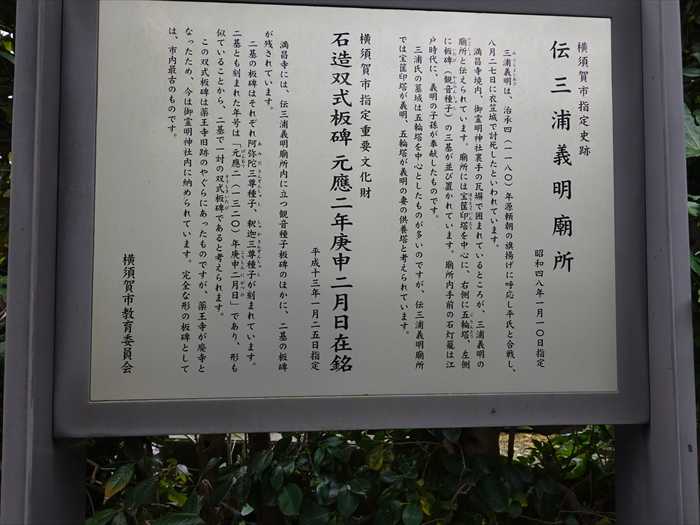

「 横須賀市指定史跡

伝三浦義明廟所

「 昭和十七年八月 御靈神社 御屋根石陷修繕 」。

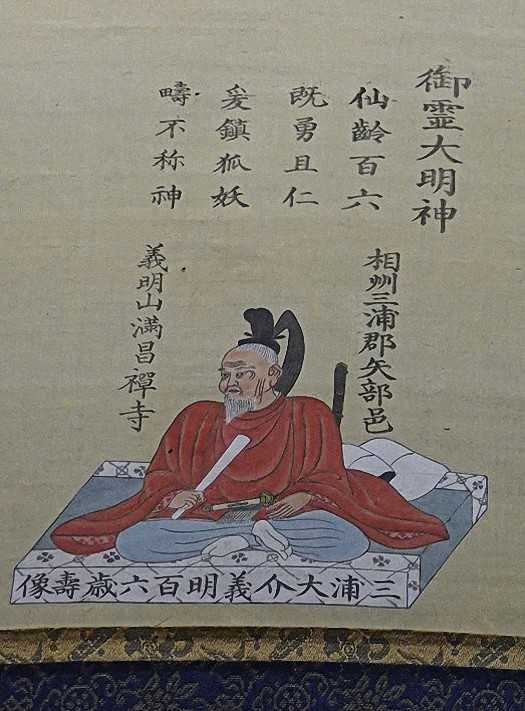

「 三浦義明坐像 」。

「 重要文化財 木造三浦義明坐像 」

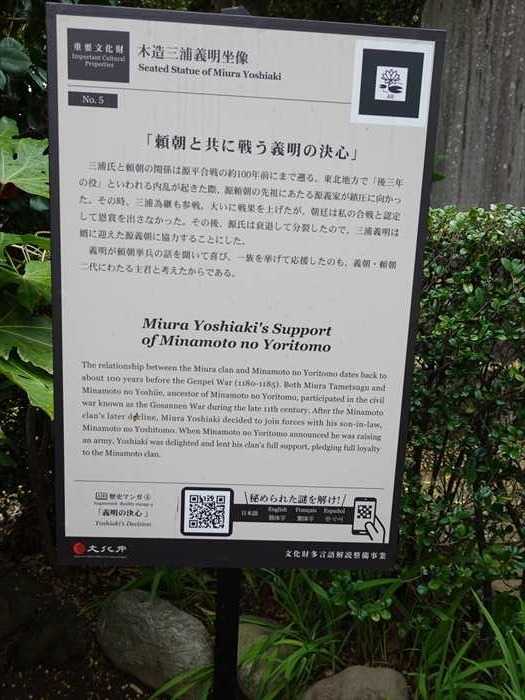

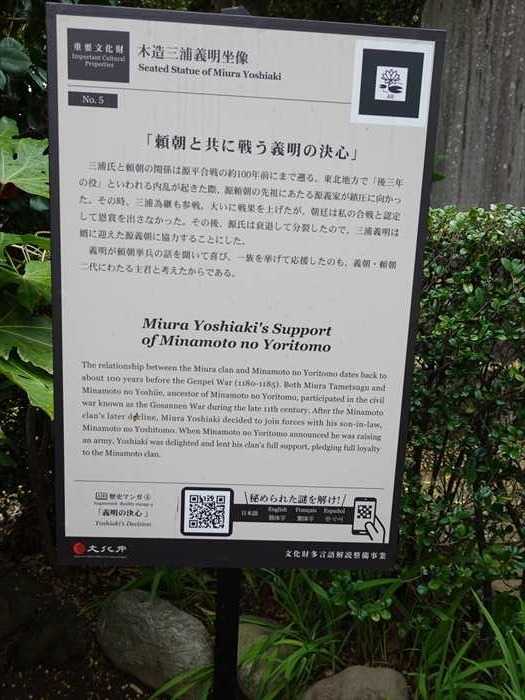

「 頼朝と共に戦う義明の決心 」

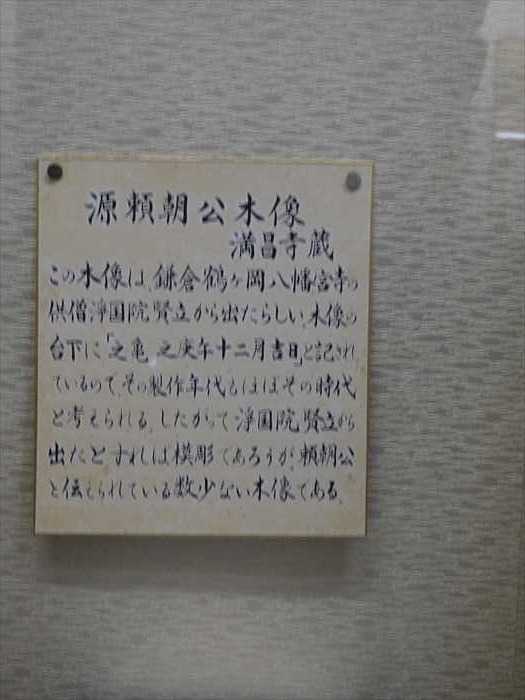

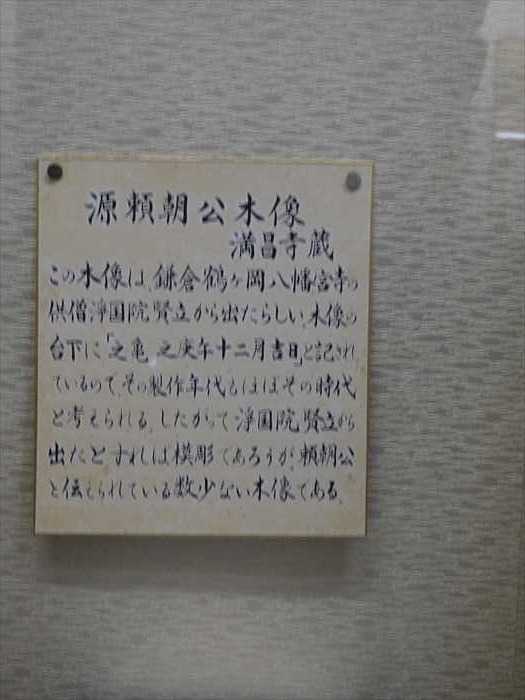

「 源頼朝公木像 満昌寺蔵

この木像は鎌倉鶴ケ岡八幡宮寺の供僧浄国院賢立から出たらしい木像の台下に

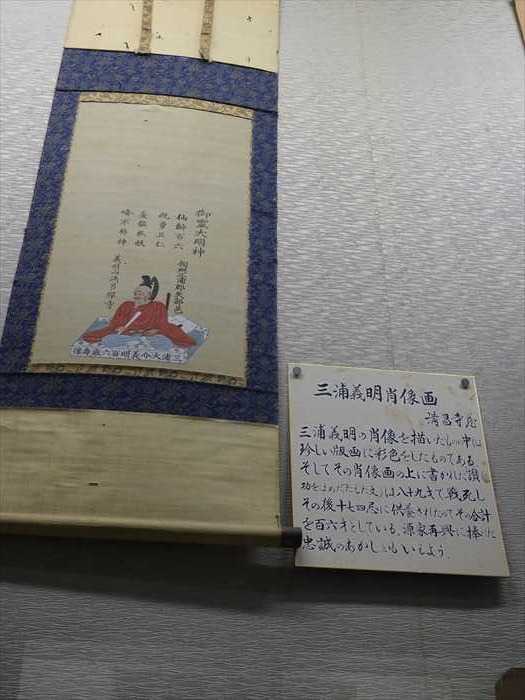

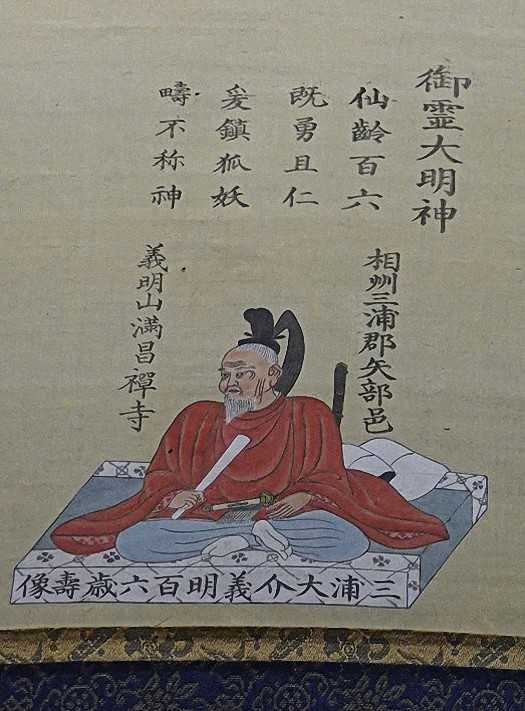

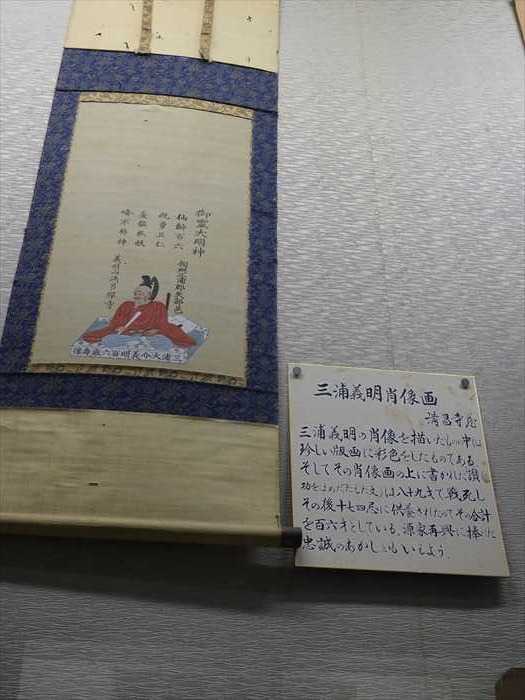

「 三浦義明肖像画 満昌寺蔵 」。

三浦義明の肖像を描いたものの中では珍しい版画に彩色したものである。

そしてその肖像画の上に書かれた讃(功をほめたたえた文)は八十九才で戦死し

その後十七回忌に供養されたのでその合計を 百六才 としている。源家再興に捧げた

忠誠のあかしともいえよう。

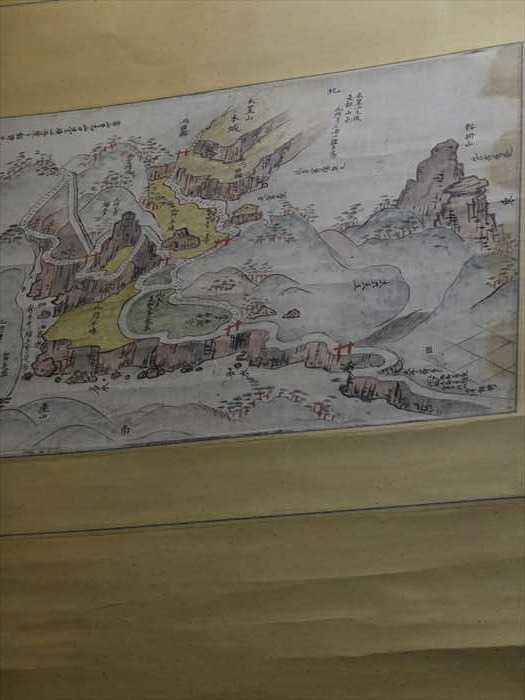

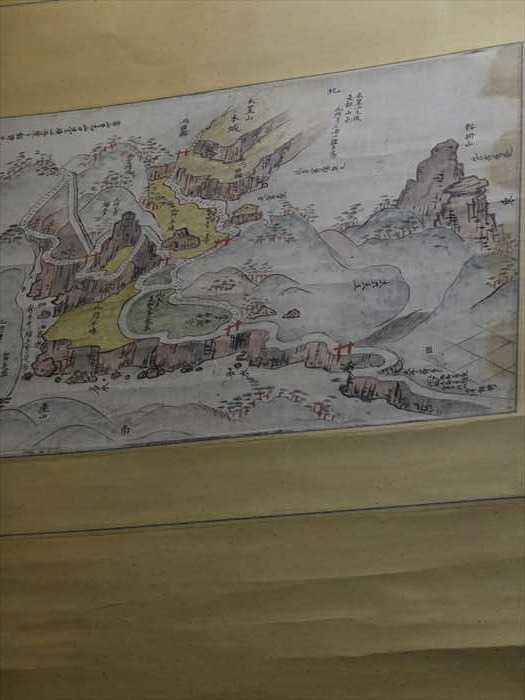

「 衣笠城址古図 満昌寺蔵 」。

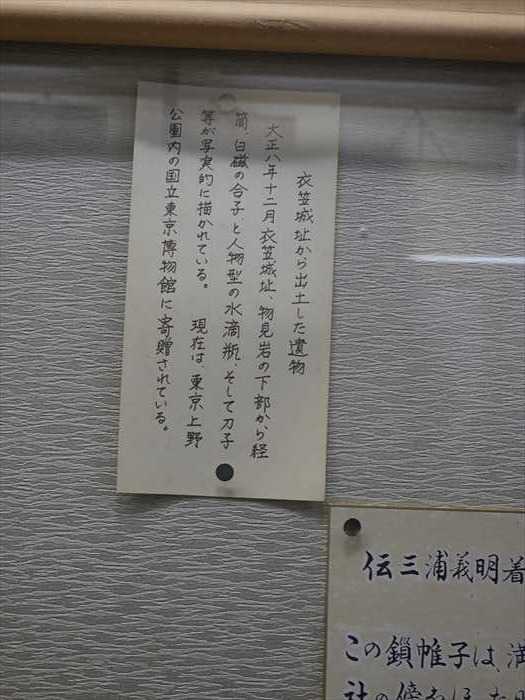

「 大正八年十二月衣笠城址ヨリ発掘シタル古器物 」。

「 く後三浦② 追加資料>

横須賀市教育委員会」

「 横須賀市指定史跡

伝三浦義明廟所

昭和四八年一月一〇日指定

三浦義明は、治承四(一一八〇)年源頼朝の旗揚げに呼応し平氏と合戦し、八月ニ七日に衣笠城で

討死したといわれています。

討死したといわれています。

満昌寺境内、御霊明神社裏手の瓦塀で囲まれているところが、三浦義明の廟所と伝えられて

います。廟所には宝筺印塔を中心に、右側に五輪塔、左側に板碑(観音種子)の三基が並び

置かれています。廟所内手前の石灯籠は江戸時代に、義明の子孫が奉献したものです。

います。廟所には宝筺印塔を中心に、右側に五輪塔、左側に板碑(観音種子)の三基が並び

置かれています。廟所内手前の石灯籠は江戸時代に、義明の子孫が奉献したものです。

三浦氏の墓域は五輪塔を中心としたものが多いのですが、伝三浦義明廟所では宝筺印塔が義明、

五輪塔が義明の妻の供養塔と考えられています。

五輪塔が義明の妻の供養塔と考えられています。

横須賀市指定重要文化財

石造双式板碑 元應ニ年庚申ニ月日在銘

平成十三年一月ニ五日指定

満昌寺には、伝三浦義明廟所内に立っ観音種子板碑のほかに、ニ基の碑

が残されています。

ニ基の板碑はそれぞれ何弥陀三尊種子、釈迦三尊種子が刻まれています。

ニ基とも刻まれた年号は「元應ニ(一三ニ〇)年庚申ニ月日」であり、形も似ていることから、

ニ基で一対の双式板碑であると考えられます。

ニ基で一対の双式板碑であると考えられます。

この双式板碑は薬王寺旧跡のやぐらにあったものですが、薬王寺が廃寺となったため、今は

御霊明神社内に納められています。完全な形の板碑としては、市内最古のものです。

御霊明神社内に納められています。完全な形の板碑としては、市内最古のものです。

横須賀市教育委会」

「 昭和十七年八月 御靈神社 御屋根石陷修繕 」。

「 忠○義烈

」碑。

「 御霊神社宝物殿 」に向けて急な石段を上って行った。

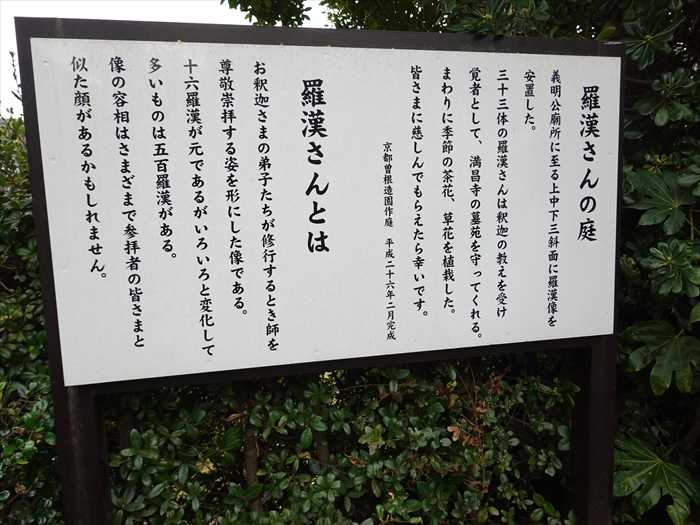

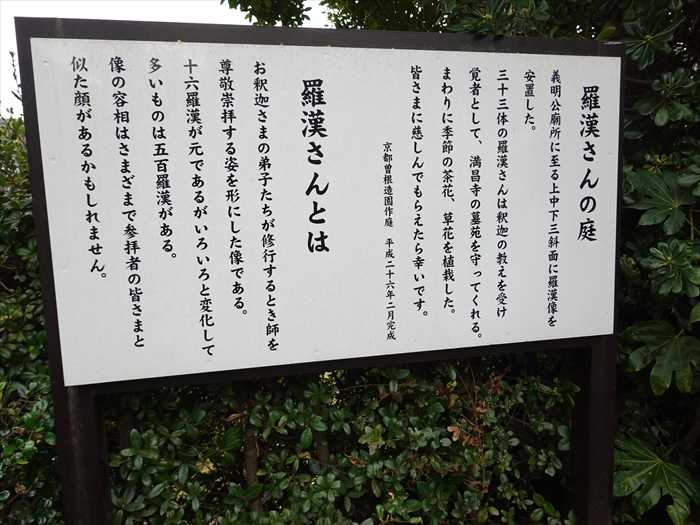

石段の左側の「 羅漢さんの庭 」を楽しみながら石段を一歩一歩。

像の容相は様々。

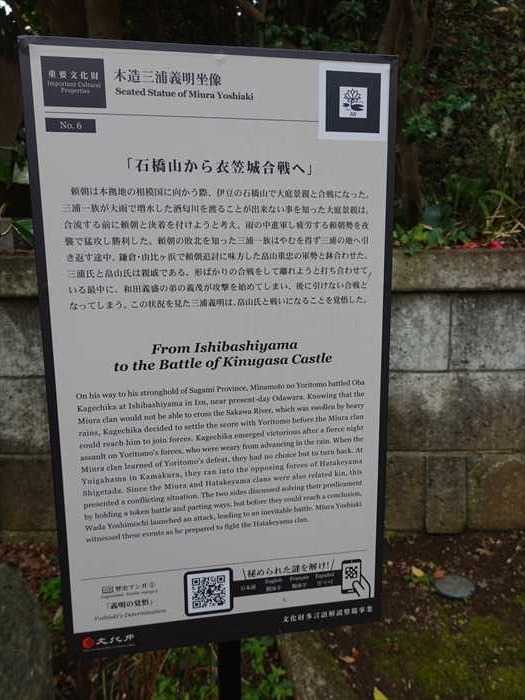

「 石橋山から衣笠城合戦へ

様々な羅漢さんの姿を見ながら、知人に似ている羅漢さんを探しながら・・・。

立像、坐像 が迎えてくれたのであった。

そして正面に「 御霊神社宝物殿 」が姿を現した。

「 三浦義明公宝物殿 」と。

「 御霊大明神 」。

「 三浦義明坐像 」が中央に

「 御霊神社宝物殿 」に向けて急な石段を上って行った。

石段の左側の「 羅漢さんの庭 」を楽しみながら石段を一歩一歩。

羅漢さんの庭

義明公廟所に至る上中下三斜面に羅漢像を安置した。

三十三体の羅漢さんは釈迦の教えを受け覚者として、満昌寺の墓苑を守ってくれる。

まわりに季節の茶花、草花を植栽した。

皆さまに慈しんでもらえたら幸いです

京都曽根造園作庭 平成ニ十六年ニ月完成

羅漢さんとは

お釈迦さまの弟子たちが修行するとき師を尊敬崇拝する姿を形にした像である。

十六羅漢が元であるがいろいろと変化して多いものは五百羅漢がある。

像の容相は様々で参拝者の皆さまと似た顔があるかもしれません。

像の容相は様々で参拝者の皆さまと似た顔があるかもしれません。

像の容相は様々。

「 石橋山から衣笠城合戦へ

頼朝は本拠地の相模国に向かう際、伊豆の石橋山で大庭景親と合戦になった。

三浦一族が大雨で増水した酒匂川を渡ることが出来ない事を知った大庭景親は、

合流する前に頼朝と決着を付けようと考え、雨の中進軍し疲労する頼朝勢を夜襲で

猛攻し勝利した。頼朝の敗北を知った三浦一族はやむを得ず三浦の地へ引き返す途中、

鎌倉・由比ヶ浜で頼朝追討に味方した畠山重忠の軍勢と鉢合わせた。

猛攻し勝利した。頼朝の敗北を知った三浦一族はやむを得ず三浦の地へ引き返す途中、

鎌倉・由比ヶ浜で頼朝追討に味方した畠山重忠の軍勢と鉢合わせた。

三浦氏と畠山氏は親戚である。形ばかりの合戦をして離れようと打ち合わせている最中に、

和田義盛の弟の義茂が攻撃を始めてしまい、後に引けない合戦となってしまう。

この状況を見た三浦義明は、畠山氏と戦いになることを覚悟した。」

和田義盛の弟の義茂が攻撃を始めてしまい、後に引けない合戦となってしまう。

この状況を見た三浦義明は、畠山氏と戦いになることを覚悟した。」

様々な羅漢さんの姿を見ながら、知人に似ている羅漢さんを探しながら・・・。

立像、坐像 が迎えてくれたのであった。

そして正面に「 御霊神社宝物殿 」が姿を現した。

「 三浦義明公宝物殿 」と。

「 御霊大明神 」。

「 三浦義明坐像 」が中央に

「 三浦義明坐像 」。

「 重要文化財 木造三浦義明坐像 」

「 頼朝と共に戦う義明の決心 」

三浦氏と頼朝の関係は源平合戦の約100年前にまで遡る。東北地方で「後三年の役」といわれる

内乱が起きた際、源頼朝の先祖にあたる源義家が鎮圧に向かった。その時、二浦為継も参戦。

大いに戦果を上げたが、朝廷は私の合戦と認定して恩賞を出さなかった。その後、源氏は衰退

して分裂したので、三浦義明は婿に迎えた源義朝に協力することにした。

内乱が起きた際、源頼朝の先祖にあたる源義家が鎮圧に向かった。その時、二浦為継も参戦。

大いに戦果を上げたが、朝廷は私の合戦と認定して恩賞を出さなかった。その後、源氏は衰退

して分裂したので、三浦義明は婿に迎えた源義朝に協力することにした。

義明が頼朝挙兵の話を聞いて喜び、一族を挙げて応援したのも、義朝・頼朝二代にわたる主君と

考えたからである。

考えたからである。

「 源頼朝公木像 満昌寺蔵

この木像は鎌倉鶴ケ岡八幡宮寺の供僧浄国院賢立から出たらしい木像の台下に

「之亀之庚午十二月吉日」と記されているので、その制作年代もほぼその時代と

考えられる。したがって浄国院賢立から出たとすれば模彫であろうか。頼朝公と

伝えられている数少ない木像である。

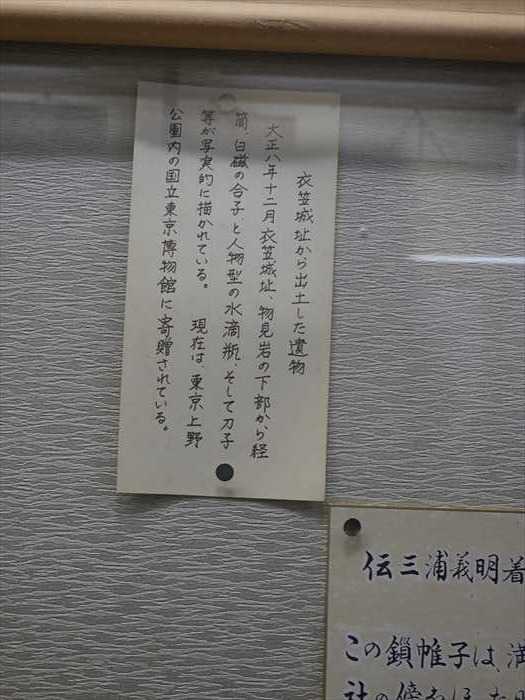

「 衣笠城址から出土した遺物

大正八年十二月衣笠城址、物見岩の下部から経筒、白磁の合子と人物型の水滴瓶、そして

刀子等が写実的に描かれている。現在は、東京上野公園内の国立東京博物館に寄贈されている。」

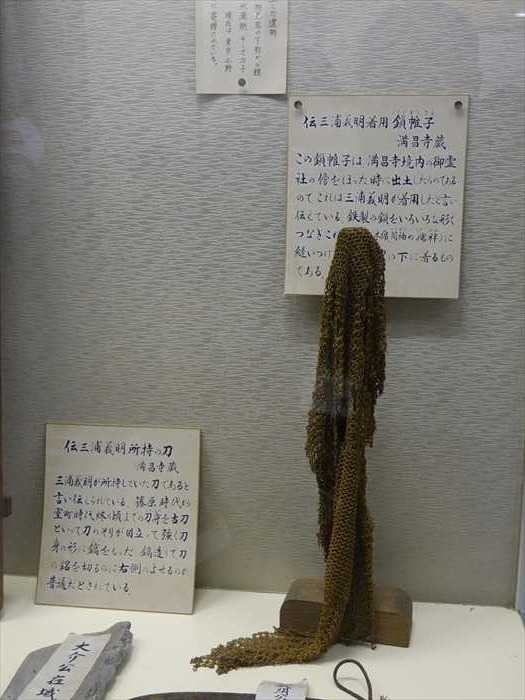

「 伝三浦義明所持の刀 満昌寺蔵

三浦義明が所持していた刀であると言い伝えられている。藤原時代から室町時代終わり頃までの

刀身を古刀といって刀のそりが目立って強く刀身の形に鎬をもった鎬造りで、刀の銘を切るのに

右側によせるのが普通だとされている。」

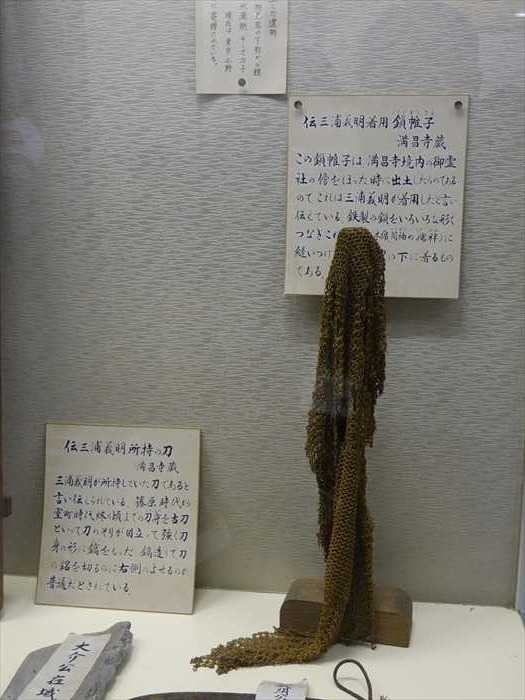

「 伝三浦義明着用鎖帷子 満昌寺蔵

この鎖帷子は満昌寺境内の御霊社の傍らをほった時に出土したものであるので、これは

三浦義明が着用したと言い伝えている。鉄製の鎖をいろいろな形でつなぎこれを短衣

(木綿、筒袖の襦袢)に縫いつけて甲冑・鎧の下に着るものである。」

考えられる。したがって浄国院賢立から出たとすれば模彫であろうか。頼朝公と

伝えられている数少ない木像である。

「 衣笠城址から出土した遺物

大正八年十二月衣笠城址、物見岩の下部から経筒、白磁の合子と人物型の水滴瓶、そして

刀子等が写実的に描かれている。現在は、東京上野公園内の国立東京博物館に寄贈されている。」

「 伝三浦義明所持の刀 満昌寺蔵

三浦義明が所持していた刀であると言い伝えられている。藤原時代から室町時代終わり頃までの

刀身を古刀といって刀のそりが目立って強く刀身の形に鎬をもった鎬造りで、刀の銘を切るのに

右側によせるのが普通だとされている。」

「 伝三浦義明着用鎖帷子 満昌寺蔵

この鎖帷子は満昌寺境内の御霊社の傍らをほった時に出土したものであるので、これは

三浦義明が着用したと言い伝えている。鉄製の鎖をいろいろな形でつなぎこれを短衣

(木綿、筒袖の襦袢)に縫いつけて甲冑・鎧の下に着るものである。」

「 三浦義明肖像画 満昌寺蔵 」。

三浦義明の肖像を描いたものの中では珍しい版画に彩色したものである。

そしてその肖像画の上に書かれた讃(功をほめたたえた文)は八十九才で戦死し

その後十七回忌に供養されたのでその合計を 百六才 としている。源家再興に捧げた

忠誠のあかしともいえよう。

「 衣笠城址古図 満昌寺蔵 」。

「 大正八年十二月衣笠城址ヨリ発掘シタル古器物 」。

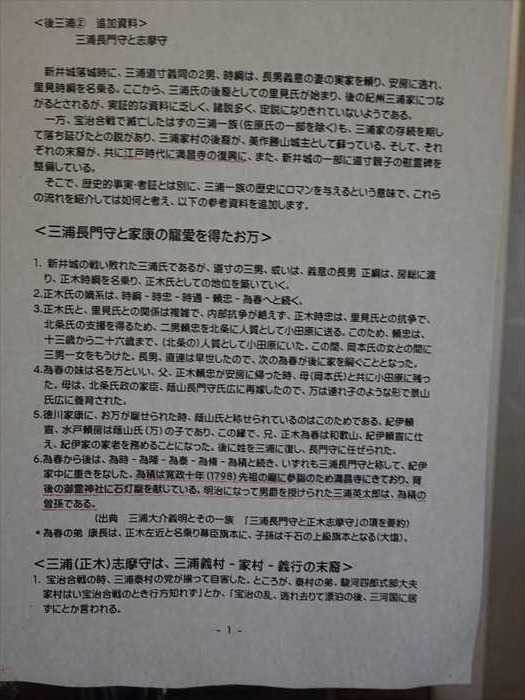

「 く後三浦② 追加資料>

三浦長門守と志摩守

新井城落城時に、三浦道寸義同の2男、時綱は、長男義意の妻の実家を頼り、安房に逃れ、

里貝時綱を名のる。ここから、三浦氏の後裔としての里見氏が始まり、後の紀州三浦家に

つながるとされるが、実証的な資料に乏しく、諸説多く、定説になりきれていないようである。

里貝時綱を名のる。ここから、三浦氏の後裔としての里見氏が始まり、後の紀州三浦家に

つながるとされるが、実証的な資料に乏しく、諸説多く、定説になりきれていないようである。

一方、宝治合戦で滅亡したはずの三浦一族(佐原氏の一部を除く)も、三浦家の存続を期して

落ち延びたとの説があり、三浦家村の後裔が、美作勝山城主として蘇っている。そして、それ

落ち延びたとの説があり、三浦家村の後裔が、美作勝山城主として蘇っている。そして、それ

ぞれの末裔が、共に江戸時代に満昌寺の復興に、また、新井城の一部に道寸親子の慰霊碑を整備

している。

そこで、歴史的事実・考証とは別に、三浦一族の歴史にロマンを与えるという意味で、これらの

流れを紹介しては如何と者え、以下の参者資料を追加します.

そして反対側の展示物。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

している。

そこで、歴史的事実・考証とは別に、三浦一族の歴史にロマンを与えるという意味で、これらの

流れを紹介しては如何と者え、以下の参者資料を追加します.

く三浦長門守と家康の寵愛を得たお万>

1.新井城の戦い敗れた三浦氏であるが、道寸の三男、或いは、義意の長男正綱は、房総に渡り、

正木時綱を名乗り、正木氏としての地位を築いていく。

正木時綱を名乗り、正木氏としての地位を築いていく。

2.正木氏の嫡系は、時綱-時忠-時通-頼忠-為春へと続く。

3.正木氏と、里見氏との関係は複雑で、内部抗争が絶えず、正木時忠は、里見氏との抗争で、

北条氏の支援を得るため、二男頼忠を北条に人質として小田原に送る。このため、頼忠は、

十三歳からニ十六歳まで、(北条の)人質として小田原にいた。このため、岡本氏の女との間に

三男ー女をもうけた。長男、直連は早世したので、次の為春が後に家を嗣ぐこととなった。

4.為春の妹は名を万といい、父、正木頼忠が安房に帰った時、母(岡本氏)と共に小田原に残った。

母は、北条氏政の家臣、陰山長門守氏広に再嫁したので、万は連れ子のような形で景山氏広に

養育された.

母は、北条氏政の家臣、陰山長門守氏広に再嫁したので、万は連れ子のような形で景山氏広に

養育された.

5.徳川家康に、お万が寵せられた時、蔭山氏と称せられているのはこのためである。紀伊頼宣、

水戸頼房は陰山氏(万)の子であり、この縁で、兄、正木為春は和歌山、紀甲頼宣に仕え、

水戸頼房は陰山氏(万)の子であり、この縁で、兄、正木為春は和歌山、紀甲頼宣に仕え、

紀伊家の家老を務めることになった。後に性を三浦に復し、長門守に任ぜられた.

6.為春から後は、為時-為隆-為泰-為修-為積と続き、いすれも三浦長門守と称して、紀伊

家中に重きをなした.為積は寛政十年(1798)先祖の廟に参詣のため満昌寺にきており、背後の

御霊神社に石灯籠を献上している。明治になって男爵を授けられた三浦英太部は、為積の

御霊神社に石灯籠を献上している。明治になって男爵を授けられた三浦英太部は、為積の

曽孫である。

(出典 三浦大介義明とその一族「三浦長門守と正木志摩守」の項を要約)

☆為春の弟 康長は、正木左近と名乗り幕臣旗本に、子孫は千石の上級旗本となる(大塩). く三浦(正木)志摩守は、三浦義村-家村-義行の末裔>

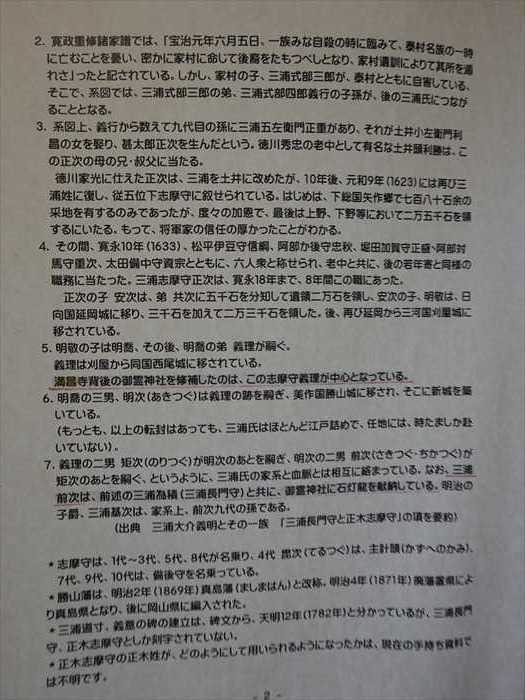

1.宝治合戦の時、三涌泰村の党が揃って自害した。ところが、泰村の弟、駿河四朗式部大夫

家村は宝治合戦のとき行方知れず」とか、「宝治の乱、逃れ去りて漂白の後、三河国に居ずに

とか言われる。」

とか言われる。」

2.寛政重修諸家譜では、「宝治元年六月五日、一族みな自殺の時に臨みて、泰村名族の一時

に亡むことを憂い、密かに家村に命して後裔をたもつべしとなり、家村遺訓によりて其所を遁

れさ」ったと記されている。しかし、家村の子、三浦式部三郎が、泰村とともに自害している

そこで、系図では、三浦式部三郎の弟、三浦式部四郎義行の子孫が、後の三浦氏につながる

こととなる。

こととなる。

3.系図上、義行から数えて九代目の孫に三浦五左衛門正重があり、それが土井小左衛門利昌の

女を娶り、甚太郎正次を生んだという。徳川秀忠の老中として有名な土井頭利勝は、この

正次の母の兄・叔父に当たる。

女を娶り、甚太郎正次を生んだという。徳川秀忠の老中として有名な土井頭利勝は、この

正次の母の兄・叔父に当たる。

徳川家光に仕えた正次は、三浦を土井に改めたが、10年後、元和9年(1623)には再び三浦姓に

復し、従五位下志摩守に叙せられている。はじめは、下総国矢作鄕で七百八十石余の采地を

有するのみであったが、度々の加恩で、最後は上野、下野等においてニ万五千石を鎖するに

いたる。もって、将軍家の信任の厚かったことがわかる。

復し、従五位下志摩守に叙せられている。はじめは、下総国矢作鄕で七百八十石余の采地を

有するのみであったが、度々の加恩で、最後は上野、下野等においてニ万五千石を鎖するに

いたる。もって、将軍家の信任の厚かったことがわかる。

4.その間、寛永10年(1633)、松平伊豆守信綱、阿部か後守忠秋、堀田加賀守正盛、阿部対

馬守重次、太田備中守資宗とともに、六人衆と称せられ、老中と共に、後の若年寄と同様の

職務に当たった。三浦志摩守正次は、寛永18年まで、8年間この職にあった.

正次の子安次は、弟 共次に五千石を分知して遺領ニ万石を領し、安次の子、明敬は、日向国

延岡城に移り、三千石を加えてニ万三千石を領した。後、再び延岡から三河国刈屋城に

延岡城に移り、三千石を加えてニ万三千石を領した。後、再び延岡から三河国刈屋城に

移されている。

5.明敬の子は明喬、その後、明喬の弟義理が嗣ぐ。

義理は刈屋から同国西尾城に移されている。

満昌寺背後の御霊神社を修補したのは、この志摩守義理が中心となっている。

6.明喬の三男、明次(あきつぐ)は義理の跡を嗣ぎ、美作国勝山城に移され、そこに新城を

築いている。

築いている。

(もっとも、以上の転封はあっても、三浦氏はほとんど江戸結めで、任地には、時たましか

赴いていない)。

赴いていない)。

7.義理のニ男矩次(のりつく)が明次のあとを嗣ぎ、明次のニ男前次(さきつく・ちかつぐ)が

矩次のあとを嗣く、というように、三浦氏の家系と血脈とは相互に絡まっている。なお、三浦

前次は、前述の三浦為積(三浦長門守)と共に、御霊神社に石灯龍を献納している。明治の子爵、

三浦基次は、家系上、前次九代の孫である。

三浦基次は、家系上、前次九代の孫である。

(出典 三浦大介義明とその一族「三浦長門守と正木志守」の頃を要約)

☆志摩守は、1代~ 3代、5代、8代が名乗り、4代毘次(てるつぐ)は、主計頭(かずへのかみ)

7代、9代、10代は、備後守を名乗っている。

☆勝山藩は、明治2年(1869年)真島藩(ましまはん)と改称。明治4年(1871年)廃藩置県により

真島県となり、後に岡山県に編入された。

真島県となり、後に岡山県に編入された。

☆三浦道寸、義意の碑の建立は、碑文から、天明12年(1782)と分かっているが、三浦長門守、

正木志摩守としか刻字されていない。

正木志摩守としか刻字されていない。

☆正木志摩守の正木姓が、どのようにして用いられるようになったかは、現在の手持ち資料で

は不明です。

は不明です。

そして反対側の展示物。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.