PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … Gママさん

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「東林寺」の「本堂」内をガラス越しに。

ズームして。

本堂の正面に本尊「阿弥陀如来」が安置されていた。

さらに。

実はこの阿弥陀仏の胎内にある、もう一体の阿弥陀仏が本当の本尊ということになるのだ と。

「 延命地蔵尊 」。こちらはネットから。

こちらの「延命地蔵尊」の仏師等は不明だが、本尊阿弥陀如来坐像の腹籠仏として納められた

三尊仏と同時代のものと考えられるとのこと。

「天水桶」前の「仁王像」

「天水桶」前の「仁王像」 (右)。

「 永代供養の塋(つか) 」と。

「浦賀山 雲上殿」とも。

「 忠魂碑 」

碑正面:「 忠魂碑 陸軍大将正二位勲一等功二級侯爵 大山巌書 」と。

この碑は元々、愛宕園(愛宕山公園)に日清戦争の戦病死者の忠魂のために明治30年3月に建立

されたものである。

関東大震災により碑は倒壊したが、昭和初期(御大典記念として昭和3,4年頃と推測)に

高坂小学校校庭に移された。

戦後の混乱で引き倒され放置されていたのを、昭和24年3月に井上亀之助が小学校裏山に

昭和事変英霊の碑を建立した。その後、昭和38年10月15日に、現在地に移された。建立当初に

合わせ建てられていた建設発起人の碑は、現在は忠魂碑の裏にある。

なお、忠魂碑左手には、碑の再建に尽力した井上亀之助顕彰の碑が建てられている と。

「忠魂碑」の両側には昭和事変英霊の碑、背面に重なるように「忠魂碑建設発起人碑」があった。

卒塔婆には「十夜回向一会為旧浦賀地区出身の諸英霊位追善菩提 当山・・」と。

六地蔵

墓地を散策する。

墓地の外壁には天女 が描かれていた。

左の墓石には「 南無阿弥陀佛 中興 練誉上人 」と。

ズームして。

劣化が進んでいたが。

こちらには、蓮の花が。

ここには、無縫塔の墓石が並んでいた。

ズームして。

相輪の部分が、花を重ねたが如くの宝篋印塔の墓石。

「 延命地蔵塔 」。

再び「本堂」、「水子地蔵尊」を振り返る。

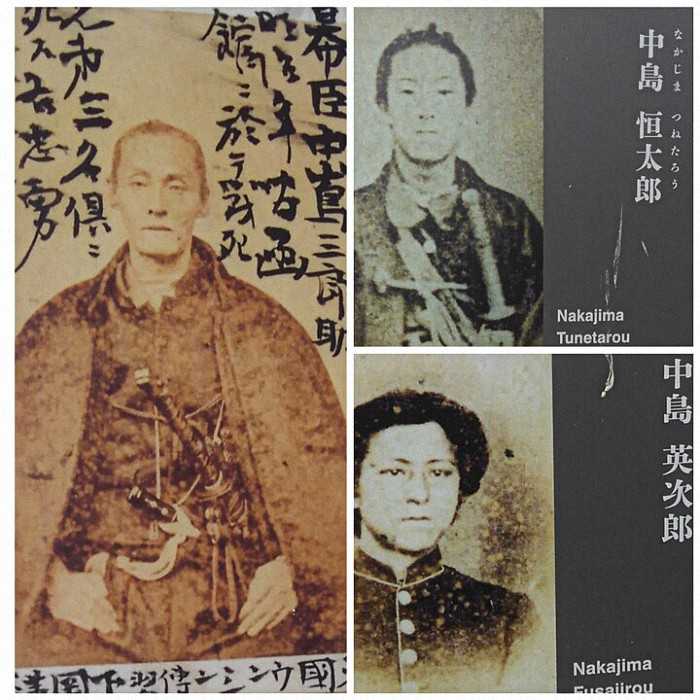

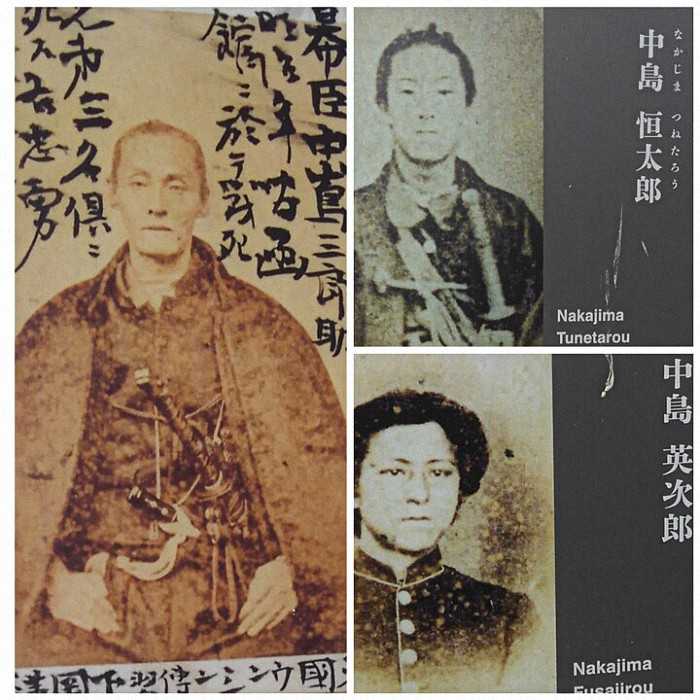

墓地入口付近には、浦賀奉行所与力であった中島三郎助親子の墓があった。

三郎助は明治維新の際、あくまで幕臣としての意志を貫き、函館千代ヶ岱台場で父子ともども

戦死した。時に49歳。

しかし、浦賀に残した足跡は、まことに大きいものがあるのだ。

俳人としても有名で、俳号を「木鶏」といいます。いまは父子共々、浦賀港を一望するこの

高台に眠っている。毎年5月に、ここで三郎助の墓前祭が執り行われているとのこと。

右側に墓石が二基。

手前が「 中島三郎助墓 」。

1821(文政4)年、相模国浦賀奉行所与力中島家生まれ。1849(嘉永2)年、浦賀奉行与力と

なり、 アメリカ・ペリー艦隊来航時に、アメリカ側使者の応対を勤めた。 1855(安政2)年、

長崎海軍伝習所の第一期生となり造船学・機関学・航海術などを修め、築地軍艦操練所教授方

出役に任命された。その後、与力の職を長男恒太郎に譲ったが、戊辰戦争勃発後に、榎本武揚らと

蝦夷地に渡り箱館戦争に参戦した。 蝦夷地仮政権で箱館奉行並・砲兵頭並を務め 、千代ヶ岡陣屋

守備隊長として奮戦した。 新政府軍の攻撃にも陣屋で抵抗したが、6月25日(旧5月16日)に、

長男恒太郎・次男英次郎・腹心柴田伸助らと共に戦死した。享年49歳。

左隣には次男「 中島英次郎墓 」

中島三郎助の次男。房次郎ともいう。父と兄恒太郎とともに箱館戦争に参戦し、千代ケ岡陣屋の

守備隊に就いた。 1869(明治2)年6月25日(旧5月16日)、新政府軍の攻撃に対して奮戦した

ものの、父や兄とともに壮烈な戦死を遂げた。享年19歳。

「中島三郎助」親子の写真をネットから。

正面に「 中村家累代之墓 」。

「本堂」の右・南側にあったのが「寺務所・庫裡」であっただろうか。

白壁が美しかった。

廻り込んで。

玄関右手にも、南無阿弥陀佛碑と石仏。

白壁、竹垣、新緑そして紅葉とのコラブ。

新緑と紅葉をズームして。

本堂の屋根には「 卍 」が。

そもそも「卍」は、サンスクリット語で「スヴァスティカ」と呼ばれ、吉祥の印として、

「幸せ」や「めでたい」という意味があります。

また仏教ではこの卍紋様は仏様を象徴する印の一つとされています。

寺院の建物をよく見ると色々なところに卍紋様が彫刻されているのはこのためです。

地図記号に卍が用いられているのは、

仏様がいる場所を示す意味を込めてこの記号が使われたということです。

また、この卍が右に回っている事も重要なポイントです。

仏教では「右」をとても尊重して考えています。

ちなみに仏様の髪の毛なども全て右回りに巻いています。

その反対に左に巻いてあるものはつむじ曲がりといい、

あまり良い意味で使われていないのです とネットから。

坂を下り、「東林寺」そして「三浦稲荷社」の境内を振り返る。

こちらが「三浦稲荷社」の参道。

参道石段下の石仏。右は元禄7年(1694年)銘。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

ズームして。

本堂の正面に本尊「阿弥陀如来」が安置されていた。

さらに。

実はこの阿弥陀仏の胎内にある、もう一体の阿弥陀仏が本当の本尊ということになるのだ と。

「 延命地蔵尊 」。こちらはネットから。

こちらの「延命地蔵尊」の仏師等は不明だが、本尊阿弥陀如来坐像の腹籠仏として納められた

三尊仏と同時代のものと考えられるとのこと。

「天水桶」前の「仁王像」

「天水桶」前の「仁王像」 (右)。

「 永代供養の塋(つか) 」と。

「浦賀山 雲上殿」とも。

「 忠魂碑 」

碑正面:「 忠魂碑 陸軍大将正二位勲一等功二級侯爵 大山巌書 」と。

この碑は元々、愛宕園(愛宕山公園)に日清戦争の戦病死者の忠魂のために明治30年3月に建立

されたものである。

関東大震災により碑は倒壊したが、昭和初期(御大典記念として昭和3,4年頃と推測)に

高坂小学校校庭に移された。

戦後の混乱で引き倒され放置されていたのを、昭和24年3月に井上亀之助が小学校裏山に

昭和事変英霊の碑を建立した。その後、昭和38年10月15日に、現在地に移された。建立当初に

合わせ建てられていた建設発起人の碑は、現在は忠魂碑の裏にある。

なお、忠魂碑左手には、碑の再建に尽力した井上亀之助顕彰の碑が建てられている と。

「忠魂碑」の両側には昭和事変英霊の碑、背面に重なるように「忠魂碑建設発起人碑」があった。

卒塔婆には「十夜回向一会為旧浦賀地区出身の諸英霊位追善菩提 当山・・」と。

六地蔵

墓地を散策する。

墓地の外壁には天女 が描かれていた。

左の墓石には「 南無阿弥陀佛 中興 練誉上人 」と。

ズームして。

劣化が進んでいたが。

こちらには、蓮の花が。

ここには、無縫塔の墓石が並んでいた。

ズームして。

相輪の部分が、花を重ねたが如くの宝篋印塔の墓石。

「 延命地蔵塔 」。

再び「本堂」、「水子地蔵尊」を振り返る。

墓地入口付近には、浦賀奉行所与力であった中島三郎助親子の墓があった。

三郎助は明治維新の際、あくまで幕臣としての意志を貫き、函館千代ヶ岱台場で父子ともども

戦死した。時に49歳。

しかし、浦賀に残した足跡は、まことに大きいものがあるのだ。

俳人としても有名で、俳号を「木鶏」といいます。いまは父子共々、浦賀港を一望するこの

高台に眠っている。毎年5月に、ここで三郎助の墓前祭が執り行われているとのこと。

右側に墓石が二基。

手前が「 中島三郎助墓 」。

1821(文政4)年、相模国浦賀奉行所与力中島家生まれ。1849(嘉永2)年、浦賀奉行与力と

なり、 アメリカ・ペリー艦隊来航時に、アメリカ側使者の応対を勤めた。 1855(安政2)年、

長崎海軍伝習所の第一期生となり造船学・機関学・航海術などを修め、築地軍艦操練所教授方

出役に任命された。その後、与力の職を長男恒太郎に譲ったが、戊辰戦争勃発後に、榎本武揚らと

蝦夷地に渡り箱館戦争に参戦した。 蝦夷地仮政権で箱館奉行並・砲兵頭並を務め 、千代ヶ岡陣屋

守備隊長として奮戦した。 新政府軍の攻撃にも陣屋で抵抗したが、6月25日(旧5月16日)に、

長男恒太郎・次男英次郎・腹心柴田伸助らと共に戦死した。享年49歳。

左隣には次男「 中島英次郎墓 」

中島三郎助の次男。房次郎ともいう。父と兄恒太郎とともに箱館戦争に参戦し、千代ケ岡陣屋の

守備隊に就いた。 1869(明治2)年6月25日(旧5月16日)、新政府軍の攻撃に対して奮戦した

ものの、父や兄とともに壮烈な戦死を遂げた。享年19歳。

「中島三郎助」親子の写真をネットから。

正面に「 中村家累代之墓 」。

「本堂」の右・南側にあったのが「寺務所・庫裡」であっただろうか。

白壁が美しかった。

廻り込んで。

玄関右手にも、南無阿弥陀佛碑と石仏。

白壁、竹垣、新緑そして紅葉とのコラブ。

新緑と紅葉をズームして。

本堂の屋根には「 卍 」が。

そもそも「卍」は、サンスクリット語で「スヴァスティカ」と呼ばれ、吉祥の印として、

「幸せ」や「めでたい」という意味があります。

また仏教ではこの卍紋様は仏様を象徴する印の一つとされています。

寺院の建物をよく見ると色々なところに卍紋様が彫刻されているのはこのためです。

地図記号に卍が用いられているのは、

仏様がいる場所を示す意味を込めてこの記号が使われたということです。

また、この卍が右に回っている事も重要なポイントです。

仏教では「右」をとても尊重して考えています。

ちなみに仏様の髪の毛なども全て右回りに巻いています。

その反対に左に巻いてあるものはつむじ曲がりといい、

あまり良い意味で使われていないのです とネットから。

坂を下り、「東林寺」そして「三浦稲荷社」の境内を振り返る。

こちらが「三浦稲荷社」の参道。

参道石段下の石仏。右は元禄7年(1694年)銘。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.27

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.