PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

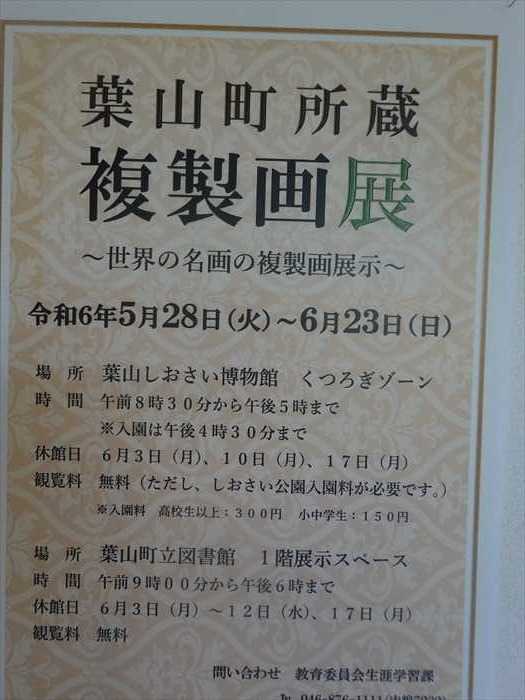

葉山町所蔵 複製画展の展示室を訪ねた。

葉山町所蔵

複製画展

~世界の名画の複製画展示~

令和6年5月28日(火) ~ 6月23日(日)

場所 葉山しおさい博物館 くつろぎゾーン

時間 午前8時3 0分から午後5時まで ※入園は午後4時3 0分まで

休館日 6月3日(月) ~ 1 2日(水)、1 7日(月)

観覧料 無料(ただし、しおさい公園人園料が必要です。)

※入園料 高校生以上: 3 0 0円 小中学生: 1 5 0円

場所 葉山町立図書館 1階展示スペース

時間 午前9時00分から午後6時まで

休館日 6月3日(月) ~ 1 2日(水)、1 7日(月)

観覧料 無料

間い合わせ 教育委員会生涯学習課」

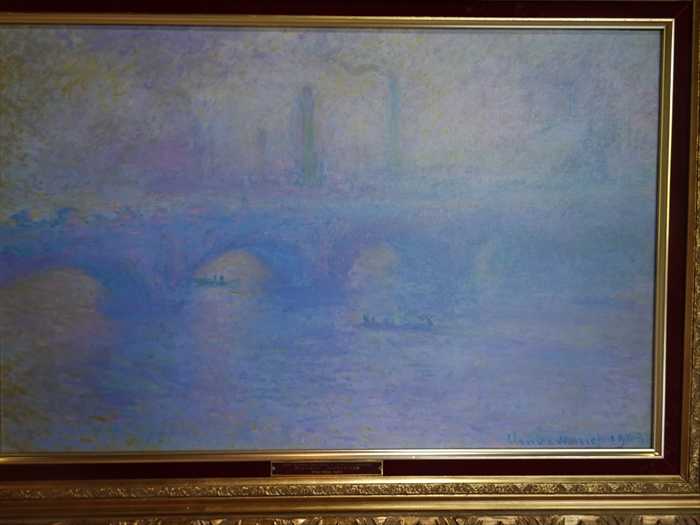

「 リュクサンブール公園

」 アンリー・ルソー

複製画

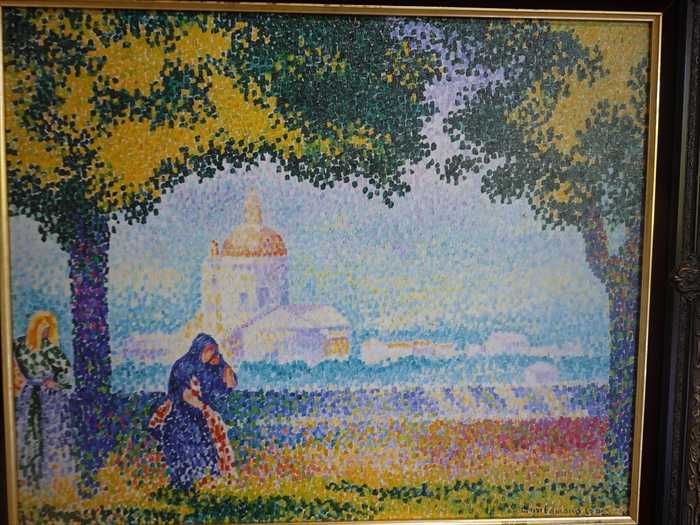

「サンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂」 エドモンド・クロス

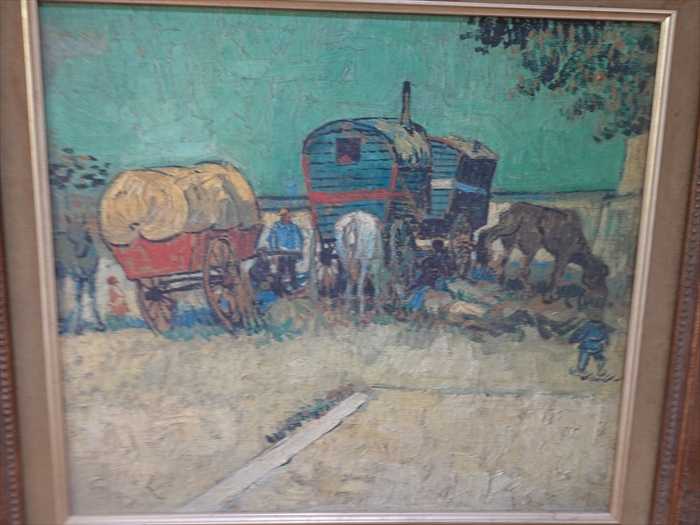

「ジプシーのキャラバン」 フィンセント・ファン・ゴッホ

複製画。

「ジプシーのキャラバン」 フィンセント・ファン・ゴッホ

複製画

「鞭をもつ少女」 ビエール=オーギュスト・ルノアール

複製画

展示室の光景。

複製画展示室から 日本庭園を見る

。

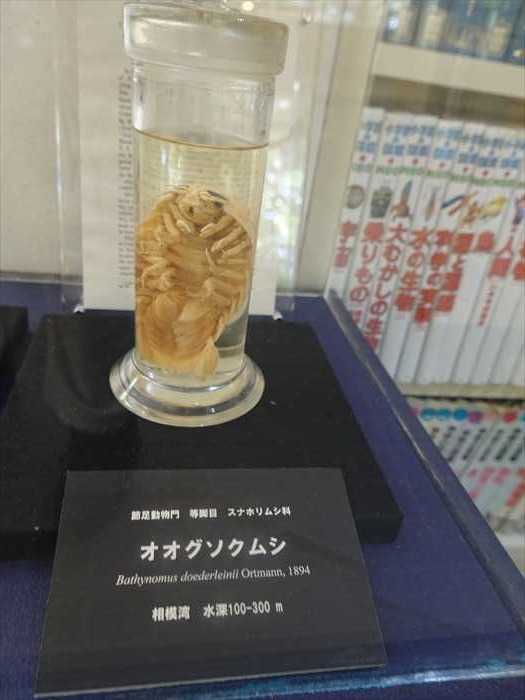

入口受付近くに展示されていた「 ケンスレーダイオウグソクムシ

」と「 オオグソクムシ

」。

「 ケンスレーダイオウグソクムシ

」。

「 オオグソクムシ

」。

展示室の入口方向を振り返る。

地下階にあった展示室(葉山の海洋生物)へ向かう。

階段を下る。

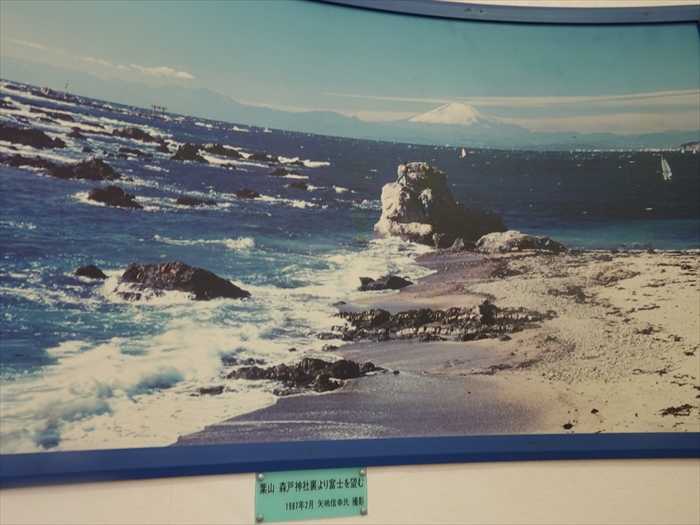

葉山 森戸神社裏より富士を望む。

地階に展示されていた漁具類を見る。

「 葉山沖の深海

」。

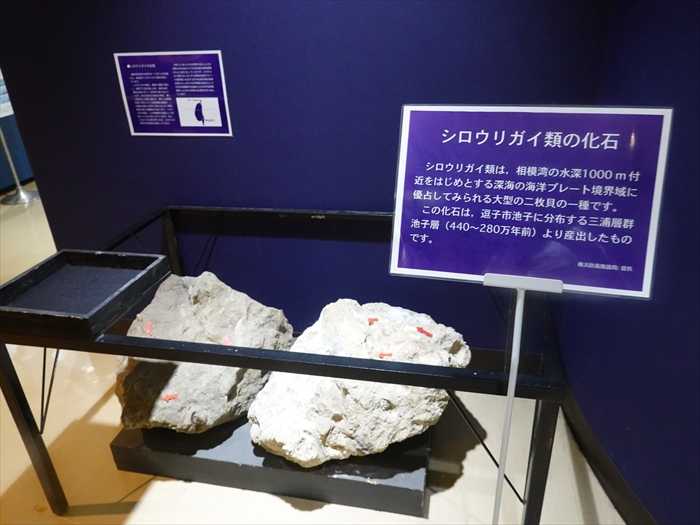

「 シロウリガイ類の化石

」。

「 シロウリガイ類の化石

シロウリガイ類は、相模湾の水深1000m付近をはじめとする深海の海洋プレート境界域に

優占してみられる大型のニ枚貝の一種です。

この化石は、逗子市池子に分布する三浦層群池子層(440 ~ 280万年前)より産出したものです。

横浜防衛施設局:提供」

写真では解りにくいが。

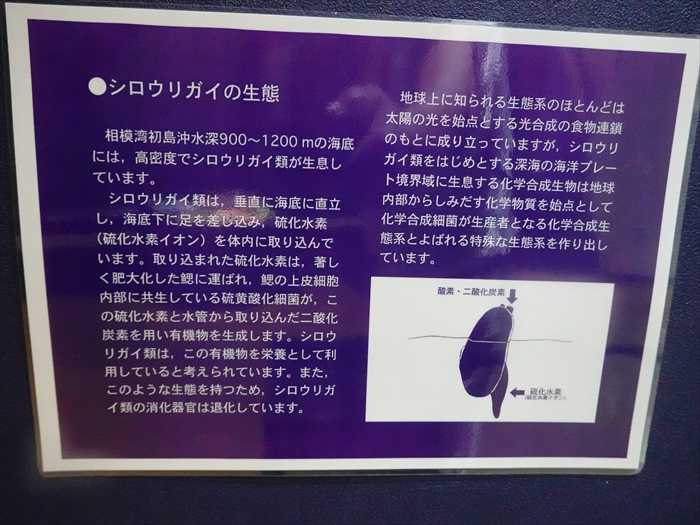

「 シロウリガイの生態

相模弯初島沖水深900 ~ 1200mの海底には、高密度でシロウリガイ類が生息しています。

シロウリガイ類は、垂直に海底に直立し、海底下に足を嵳し込み、硫化水素(硫化水素イオン)を

体内に取り込んでいます。取り込まれた硫化水素は、著しく肥大化した鰓に運ばれ、鰓の

上皮細胞内部に共生している硫黄酸化細菌が、この硫化水素と水管から取り込んだニ酸化炭素を

用い有機物を生成します。シロウリガイ類は、この有機物を栄養として利用していると考えられて

います。また、このような生態を持っため、シロウリガイ類の消化器官は退化しています。

地球上に知られる生態系のほとんどは太陽の光を始点する光合成の食物連鎖のもとに成り立って

いますが、シロウリガイ類をはじめとする深海の海洋プレート境界域に生息する化学合成生物は

地球内部からしみだす化学物質を始点として化学合成細菌が生産者となる化学合成生態系と

よばれる特殊な生態系を作り出しています。」

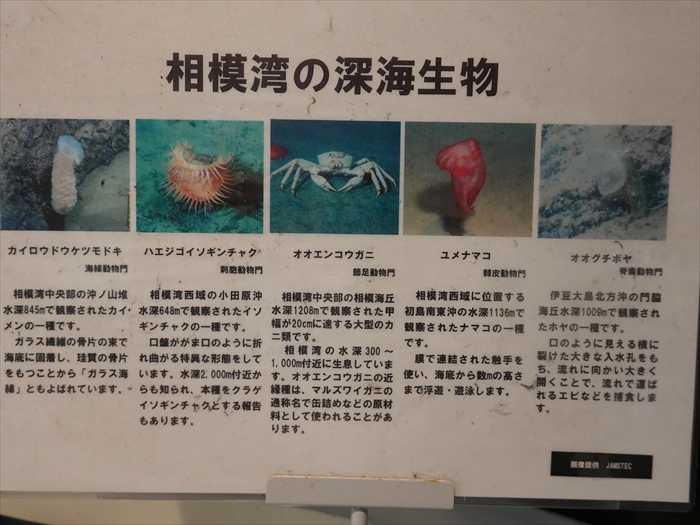

「相模湾の深海生物

カイロウドウケツモドキ 海線動物門

相模満中央部の沖ノ山堆水深845mて観察されたカイメンの一種です。

ガラス繊維の骨片の束で海底に固着し、珪質の骨片をもっことから「ガラス海綿」とも

よばれています。

ハエジゴイソギンチャク 刺胞動物門

相模湾西域の小田原沖水深648mで観察されたイソギンチャクの一種です。

口盤ががま口のように折れ曲がる特異な形態をしています。水深2,000m付近からも知られ、

本種をクラゲイソギンチャクとする報告もあります。

オオ工ンコウガニ 節足動物門

相模湾中央部の相模海丘水深1,208mで観察された甲幅が20cmに達する大型のカニ類です。

相模湾の水深300 ~1,000m付近に生息しています。オオ工ンコウガニの近縁種は、

マルズワイガニの通称名で缶詰めなどの原材料として使われることがあります。

ユメナマコ 棘皮動物門

相模湾西域に位置する初島南東沖の水深1,136mで観察されたナマコの一種です。

膜で連結された触手を使い、海底から数mの高さまで浮遊・遊泳します。

オオグチボヤ 脊索動物門

伊豆大島北方沖の門脇海丘水深1009mで観察されたホヤの一種です。

ロのように見える横に裂けた大きな入水孔をもち、流れに向かい大きく開くことで、流れで

運ばれる工ビなどを捕食します。」。

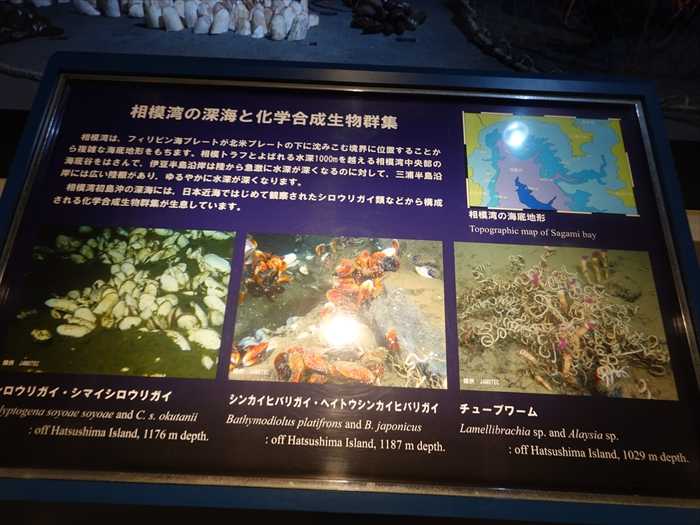

「 相模湾の深海と化学合成生物群集

相模湾は、フィリピン海プレートが北米プレートの下に沈みこむ境界に位置することから複雑な

海底地形をもちます。相模トラフとよはれる水深1000mを越える相模湾中央部の海底谷を

はさんで、伊豆半島沿岸は陸から急激に水深が深くなるのに対して、三浦半島に沿岸には広い

陸棚があり、ゆるやかに水深が深くなります。

相模湾初島沖の深海には、日本近海ではじめて観察されたシロウリガイ類などから構成される

化学合生物群集が生息しています。」

シロウリガイ類

。

オオエンコウガニ

。

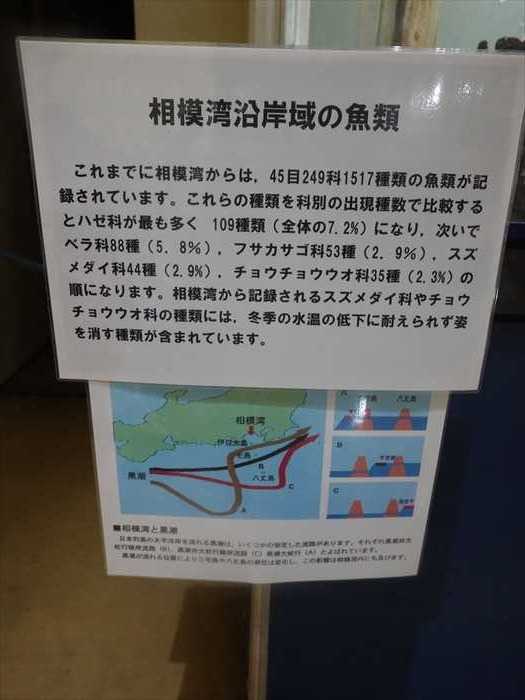

「 相模湾沿岸域の魚類

これまでに相模湾からは、45目249科1517種類の魚類が記録されています。これらの種類を

科別の出現種数で比較するとハゼ科が最も多く109種類(全体の7. 2 % )になり,次いでペラ科

88種( 5. 8 % ) 、フサカサゴ科53種( 2. 9 % ) 、スズメダイ科44種( 2.9 % ) 、

チョウチョウウオ科35種( 2. 3 % )の順になります。相模湾から記録されるスズメダイ科や

チョウチョウウオ科の種類には、冬季の水温の低下に耐えられず姿を消す種類が

含まれています。

■相模湾と黒潮

日本列島の太平洋岸を流れる黒潮は、いくつかの安定した流路があります。

それぞれ黒潮非大蛇行接岸流路(B)、黒潮非大蛇行離岸流路(C)黒潮大蛇行(A)とよばれています。

黒潮が流れるがる位置により三宅島や八丈島の潮位は変化し、この影響は相模湾内にも

及びます。」

水槽で飼育している魚は「葉山町沿岸域に生息する魚類」。

近づいて。

。

サザナミフグ

。

石鯛(クチグロ)

。

「 葉山海岸の魚類」。

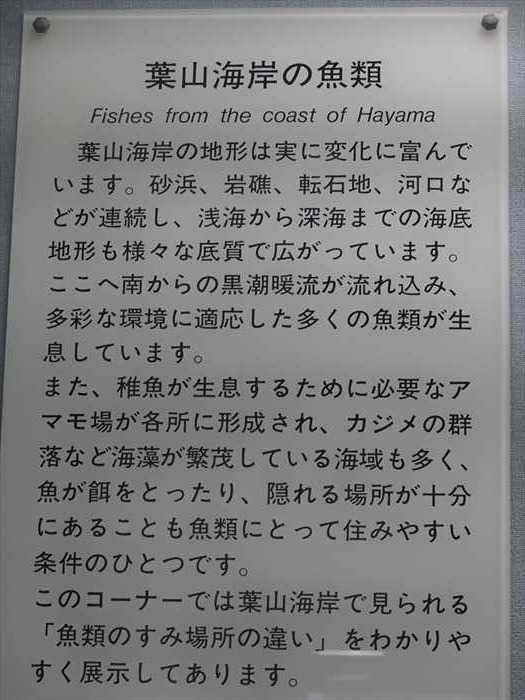

「 葉山海岸の魚類

Fishes from the coast of Hayama

葉山海岸の地形は実に変化に富んでいます。砂浜、岩礁、転石地、河口などが連続し、浅海から

深海までの海底地形も様々な底質で広がっています。

ここへ南からの黒潮暖流が流れ込み、多彩な環境に適応した多くの魚類が生息しています。

また、稚魚が生息するために必要なアマモ場が各所に形成され、カジメの群落など海藻が繁茂して

いる海域も多く、魚が餌をとったり、隠れる場所が十分にあることも魚類にとって住みやすい

条件のひとつです。

このコーナーでは葉山海岸で見られる「魚類のすみ場所の違い」をわかりやすく展示して

「やや深い海」、「深い海」に近づいて。

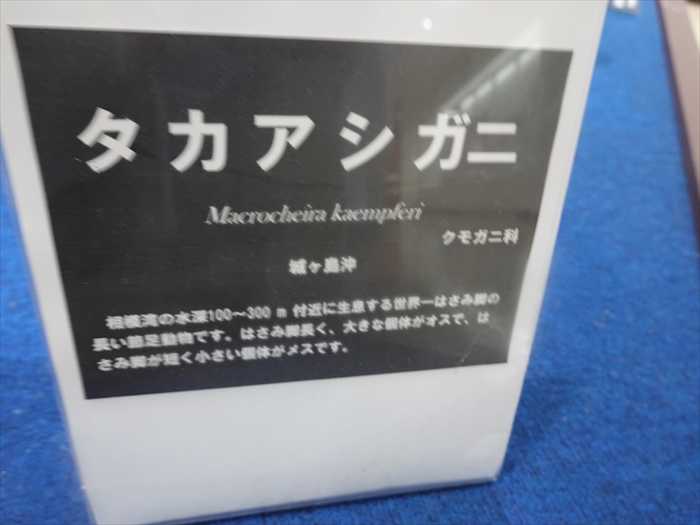

「 タカアシガニ

」。

「 タカアシガニ

Macrocheira kaempferi クモガニ科 城ヶ島沖

相模湾の水深100m~300m付近に生息する世界一はさみ脚の長い節足動物です。

はさみ脚長く、大きな個体がオスで、はさみ脚が短く小さい個体がメスです。」

深海生物の液浸標本が並ぶ展示コーナー

。

中央に1m以上ある「 オニイソメの標本

」。巨大ゴカイ的なヤツ 。

左下に芸術的な タコの液浸標本

。

マンボウ

。

ラブカ

。

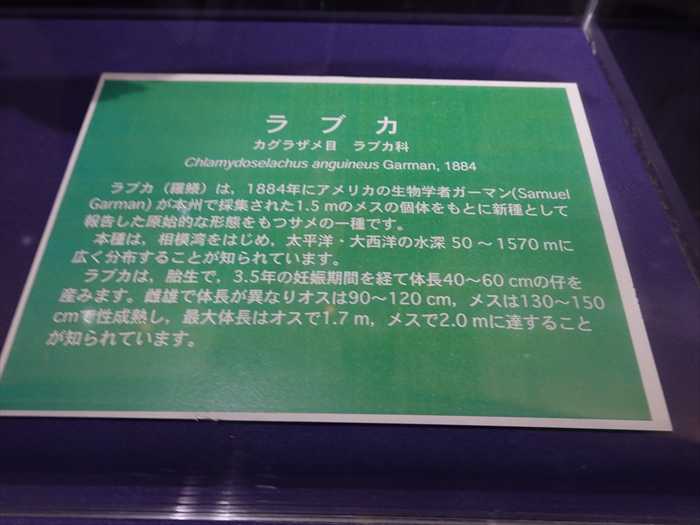

「 ラブカ

カグラザメ目ラブカ科

Chlamydoselachus anguineus Garman, 1884

ラブカ()は、1884年にアメリカの生物学者ガーマン(Samuel Garman)が本州で採集された

1.5 mのメスの個体をもとに新種として報告した原始的な形態をもつサメの一種です。

本種は、相模湾をはじめ、太平洋・大西洋の水深50 ~ 1570 mに広く分布することが知られて

います。

ラブカは、胎生で、3.5年の妊娠期間を経て体長40 ~ 60 cmの仔を産みます。雌雄で体長が異なり

オスは90 ~ 120 cm,メスは130 ~ 150cmで性成熟し、最大体長はオスで1.7 m、メスで2.0 mに

達することが知られています。」

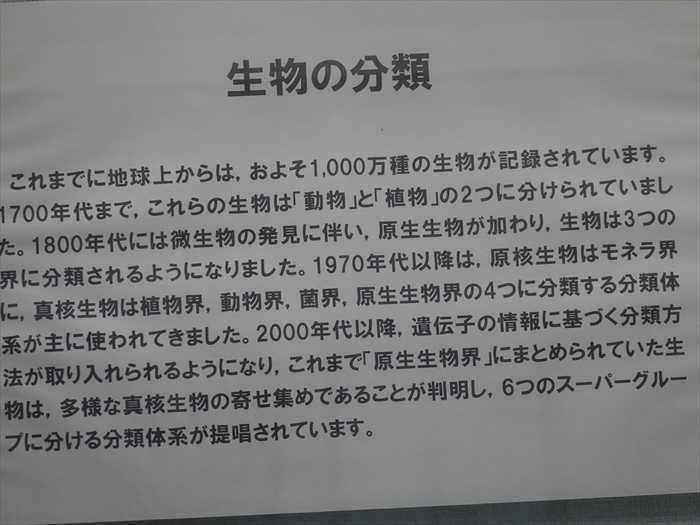

「 生物の分類

」コーナー。

「 生物の分類

これまでに地球上からは,およそ1 , 000万種の生物が記録されています。

1700年代まで、これらの生物は「動物」と「植物」の2つに分けられていました。

1800年代には微生物の発見に伴い、原生生物が加わり、生物は3つの世界に分類されるように

なりました。1970年代以降は、原核生物はモネラ界に、真核生物は植物界,動物界.菌界,原生生物界

の4つに分類する分類体系が主に使われてきました。2000年代以降、遺伝子の情報に基づく分類

方法が取り入れられるようになり、これまで「原生生物界」にまとめられていた生物は、多様な

真核生物の寄せ集めであることが判明し, 6つのスーパーグループに分ける分類体系が提唱されて

います。」

相模湾に生息する海藻類。

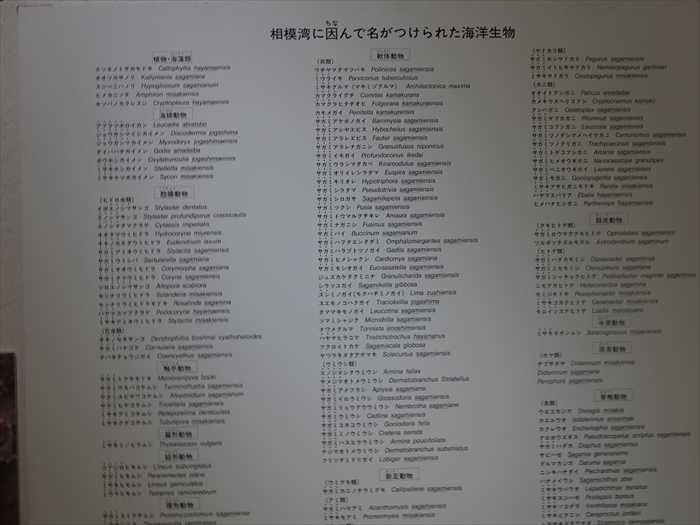

「相模湾や三浦半島に因む種名」

「 相模湾に因んで名がつけられた海洋生物

」。

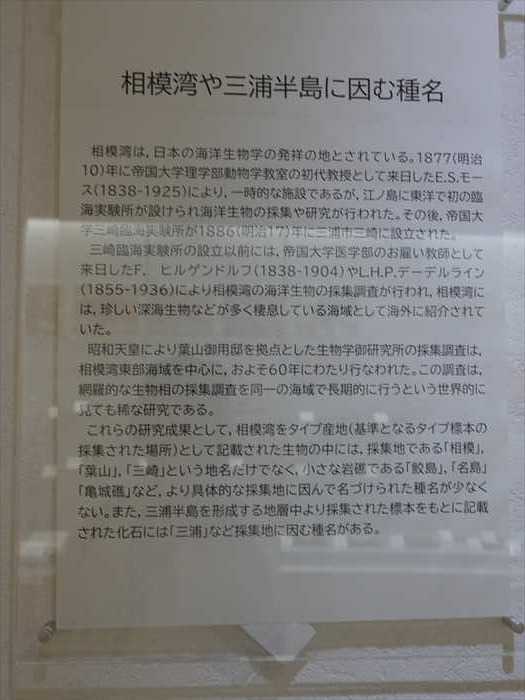

「 相模湾や三浦半島に因む種名

相模湾は、日本の海洋生物学の発祥の地とされている。1877 (明治10)年に帝国大学理学部動物学

教室の初代教授として来日したE. S、モース(1838 -1925 )により、一時的な施設であるが、

江ノ島に東洋で初の臨海実験所が設けられ海洋生物の採集や研究が行われた。その後、帝国大学

三崎臨海実験所が1886年(明治17)年に三浦市三崎に設立された。

三崎臨海実験所の設立以前には、帝国大学医学部のお雇い教師として来日したF.ヒルゲンドルフ

(1838-1904)やL. H. P.デーデルライン(1855-1936)により相模湾の海洋生物の採集調査が行われ.

相模湾には、珍しい深海生物などが多く棲息している海域として海外に紹介されていた。

昭和天皇により葉山御用邸を拠点とした生物学御研究所の採集調査は.相模湾東部海域を中心に、

およそ60年にわたり行なわれた。この調査は、網羅的な生物相の採集調査を同一の海域で長期的に

行うという世界的に見ても稀な研究である。

これらの研究成果として、相模湾をタイプ産地(基準となるタイブ標本の採集された場所)として

記載された生物の中には、採集地である「相模」、「葉山」、「三崎」という地名だけでなく、

小さな岩礁である「鮫島」、「名島」、「亀城礁」など、より具体的な採集地に因んで名づけ

られた種名が少なくない。また、三浦半島を形成する地層中より採集された標本をもとに記載

された化石には「三浦」など採集地に因む種名がある。」

相模湾や三浦半島に因む名前の生物。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.27

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25