全て

| カテゴリ未分類

| 生活をよくする

| 本の紹介

| 共に生き、共に育つ

| たのしいべんきょう

| 個人的な日記

| 体育

| 音楽♪

| 道徳 等

| 問題解決

| 考え方

| 話し合い・話す・聞く

| 特別支援教育

| 小学校

| 阪神間 地域情報

| PC・デジタル関係

| 教材・教具

| 食育(自立生活・家庭科)・園芸

| 仕事術

| 旅行(温泉含む)

| 英語学習

| 環境保護・エコ

| 作文・書くこと・漢字

| よのなか(社会)

| いのち

| 人間関係・コミュニケーション

| 子育て

| 地震・防災

| 算数

| 心理・カウンセリング・セラピー

| 読む・音読・朗読

| エクセルでのプログラミング

| 北播丹波 地域情報

| 教員免許

| 教育改革

| 休校期間お役立ち情報

| 映画 等

| 創造性をはぐくむ

| プレゼン

| 通級

| 健康

| ゲーム

テーマ: インクルーシブ教育(48)

カテゴリ: 共に生き、共に育つ

カナダのインクルーシブ教育に関するオンライン学習会に、8月に2回参加しました。

奇しくも、昨年の8月には、 イタリアのインクルーシブ教育に関するオンライン学習会 にも、参加していました。

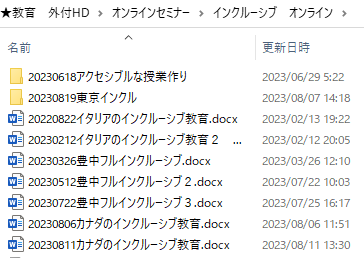

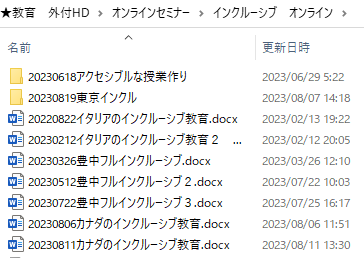

オンライン学習会の学習記録は、毎回パソコンの同じフォルダに入れるようにしています。

インクルーシブ教育の学習会用には、さらに専用フォルダを作っています。

そのフォルダの中身がどんどん増えているので、「インクルーシブ教育に関するオンライン学習会」は、どんどん充実してきているなあ、という思いを強くしています。

もちろん僕が参加していないものも、これ以外にたくさんあります。

今日、カナダのインクルーシブ教育に関する学習会で知ったことをふまえて、イタリアのインクルーシブ教育に関する本を、もう一度読み返してみました。

以下の本です。

『イタリアのフルインクルーシブ教育 障害児の学校を無くした教育の歴史・課題・理念』

、大内紀彦 訳、大内進 監修、明石書店、2022、2700円)

本書を読めば、 イタリアのフルインクルーシブ教育 に関する経緯や現状を概観することができます。

「日本でフルインクルーシブ教育を行なうには、どうしたらいいのか?」 ということのヒントも、得られると思います。

たとえば、 学級定数 です。

カナダでもイタリアでも、学級定数は日本より格段に少なく、さらに、教室内にいる大人の数が、多いです。

上掲書から引用します。

・イタリアでは、通常1学級の児童生徒定数は25名程度と規定されている。

障害がある子どもが在籍している場合は定数が20名に軽減される。

クラスを小規模化した上に、学級担任(カリキュラム担任)の他に支援教師(支援担任)等が加わり、チームで対応することでフルインクルーシブ教育を支えている。)

(p23-24より)

ちなみにカナダについては、8月11日の学習会での池野さんの報告によると、

「 BC州の低学年は20人くらい、高学年は25人くらいだった。

制度的には30人以下と決められているが、州としてそれより小規模にすることが多い。

とのことでした。

2014年発行の一木さんの本の中にも似たような記述が見られます。

(その本については 8月7日のブログ を参照ください。)

ただ、その本の中では2006年のデータとして学級定数はいちおうは35人であり、現状はそれより少なくしているという記述になっているので、もしかするとカナダはここ15年くらいの間に学級定数の上限人数を法的にさらに少なくしたのかもしれません。

一応、小学校低学年の35人学級を段階的に上の学年にのばしていくらしいですが、それでも「インクルーシブ教育」を本気でやっていくなら、さらなる定数の引き下げが必要だと言えるでしょう。

そうすると「予算がない」という話になるのですが。

2日前のカナダの学習会では参加者がチャットで

「 日本の教員1人あたり児童数は20人程度で国際的にはまんなか程度。

分離体制が通常学級の繁忙を生んでいる。 」

という指摘をされていました。

これについては引き続き考えていきたいところであります。

また、日本が今後インクルーシブ教育に本気で取り組んでいこうとした場合、おそらくかなりの反対運動にあうだろうことも、イタリアやカナダの歴史が示唆しています。

『イタリアの~』によれば、

「 障害のある生徒のクラスでの受け容れに、多くの教師が従わなかった 」(p153)とあります。

カナダでも、転換期には同様のことが起こったようです。

ただ、そのときに重要なのは、「 声なきものの声を聞く 」ことです。

『イタリアのフルインクルーシブ教育』第8章「インクルージョンのプロセスに現れる側面」より、僕が大事だと思ったところを、一部分だけ引用します。

・「どれほど多くの年老いた障害者たちが、表現ができるなら示せるはずの人間性を欠いた自分の姿に向き合わされて、失意のどん底に突き落とされていることか」

(p269)

8月6日のカナダのインクルーシブ教育に関する学習会の最後に一木さんが、こんなことを言われていました。

「意見を言える人の意見だけを聞くことになってはいけない。

意見を言えない人の意見を聞かなくてはいけない。」

僕は、このことを、非常に大事なことだなあと思いながら聞いていました。

折しも、同僚の先生からのすすめで重松清さんの『青い鳥』という文庫本を読んでいた時期でした。

『青い鳥』には、うまく話せない、吃音の中学校の先生が出てきます。

でも、うまく話せないからこそ、その先生は大切なことしか話そうとしないし、どんなに聞きにくくても、生徒はその先生の話を聞こうと、耳をそばだてるのでした。

『 青い鳥 』 (新潮文庫 新潮文庫)

(重松 清)

(参考リンク)

▼ 【小説】「青い鳥/重松清」(新潮文庫)のあらすじと感想|村内先生の伝えたいこと

(りんとちゃーの花しらべ様)

▼ 重松清『青い鳥』~先生は大切なことしか言わない

(ブックス雨だれ「少年少女のためのブックリスト」様)

「大切なことは、なにか」 について、読んでいた本や、参加した学習会での話ややりとりから、非常に考えさせられました。

「インクルーシブ教育」というのは障害のある子どもたちと一緒にやっていく教育だけをさすのではありません。

多様性を包摂し、すべての生きにくい子どもたちをその中で受容し、つながりあって共に生きていけるようにしていく教育なのだと、改めて思いました。

奇しくも、昨年の8月には、 イタリアのインクルーシブ教育に関するオンライン学習会 にも、参加していました。

オンライン学習会の学習記録は、毎回パソコンの同じフォルダに入れるようにしています。

インクルーシブ教育の学習会用には、さらに専用フォルダを作っています。

そのフォルダの中身がどんどん増えているので、「インクルーシブ教育に関するオンライン学習会」は、どんどん充実してきているなあ、という思いを強くしています。

もちろん僕が参加していないものも、これ以外にたくさんあります。

今日、カナダのインクルーシブ教育に関する学習会で知ったことをふまえて、イタリアのインクルーシブ教育に関する本を、もう一度読み返してみました。

以下の本です。

『イタリアのフルインクルーシブ教育 障害児の学校を無くした教育の歴史・課題・理念』

、大内紀彦 訳、大内進 監修、明石書店、2022、2700円)

本書を読めば、 イタリアのフルインクルーシブ教育 に関する経緯や現状を概観することができます。

「日本でフルインクルーシブ教育を行なうには、どうしたらいいのか?」 ということのヒントも、得られると思います。

たとえば、 学級定数 です。

カナダでもイタリアでも、学級定数は日本より格段に少なく、さらに、教室内にいる大人の数が、多いです。

上掲書から引用します。

・イタリアでは、通常1学級の児童生徒定数は25名程度と規定されている。

障害がある子どもが在籍している場合は定数が20名に軽減される。

クラスを小規模化した上に、学級担任(カリキュラム担任)の他に支援教師(支援担任)等が加わり、チームで対応することでフルインクルーシブ教育を支えている。)

(p23-24より)

ちなみにカナダについては、8月11日の学習会での池野さんの報告によると、

「 BC州の低学年は20人くらい、高学年は25人くらいだった。

制度的には30人以下と決められているが、州としてそれより小規模にすることが多い。

とのことでした。

2014年発行の一木さんの本の中にも似たような記述が見られます。

(その本については 8月7日のブログ を参照ください。)

ただ、その本の中では2006年のデータとして学級定数はいちおうは35人であり、現状はそれより少なくしているという記述になっているので、もしかするとカナダはここ15年くらいの間に学級定数の上限人数を法的にさらに少なくしたのかもしれません。

一応、小学校低学年の35人学級を段階的に上の学年にのばしていくらしいですが、それでも「インクルーシブ教育」を本気でやっていくなら、さらなる定数の引き下げが必要だと言えるでしょう。

そうすると「予算がない」という話になるのですが。

2日前のカナダの学習会では参加者がチャットで

「 日本の教員1人あたり児童数は20人程度で国際的にはまんなか程度。

分離体制が通常学級の繁忙を生んでいる。 」

という指摘をされていました。

これについては引き続き考えていきたいところであります。

また、日本が今後インクルーシブ教育に本気で取り組んでいこうとした場合、おそらくかなりの反対運動にあうだろうことも、イタリアやカナダの歴史が示唆しています。

『イタリアの~』によれば、

「 障害のある生徒のクラスでの受け容れに、多くの教師が従わなかった 」(p153)とあります。

カナダでも、転換期には同様のことが起こったようです。

ただ、そのときに重要なのは、「 声なきものの声を聞く 」ことです。

『イタリアのフルインクルーシブ教育』第8章「インクルージョンのプロセスに現れる側面」より、僕が大事だと思ったところを、一部分だけ引用します。

・「どれほど多くの年老いた障害者たちが、表現ができるなら示せるはずの人間性を欠いた自分の姿に向き合わされて、失意のどん底に突き落とされていることか」

(p269)

8月6日のカナダのインクルーシブ教育に関する学習会の最後に一木さんが、こんなことを言われていました。

「意見を言える人の意見だけを聞くことになってはいけない。

意見を言えない人の意見を聞かなくてはいけない。」

僕は、このことを、非常に大事なことだなあと思いながら聞いていました。

折しも、同僚の先生からのすすめで重松清さんの『青い鳥』という文庫本を読んでいた時期でした。

『青い鳥』には、うまく話せない、吃音の中学校の先生が出てきます。

でも、うまく話せないからこそ、その先生は大切なことしか話そうとしないし、どんなに聞きにくくても、生徒はその先生の話を聞こうと、耳をそばだてるのでした。

『 青い鳥 』 (新潮文庫 新潮文庫)

(重松 清)

(参考リンク)

▼ 【小説】「青い鳥/重松清」(新潮文庫)のあらすじと感想|村内先生の伝えたいこと

(りんとちゃーの花しらべ様)

▼ 重松清『青い鳥』~先生は大切なことしか言わない

(ブックス雨だれ「少年少女のためのブックリスト」様)

「大切なことは、なにか」 について、読んでいた本や、参加した学習会での話ややりとりから、非常に考えさせられました。

「インクルーシブ教育」というのは障害のある子どもたちと一緒にやっていく教育だけをさすのではありません。

多様性を包摂し、すべての生きにくい子どもたちをその中で受容し、つながりあって共に生きていけるようにしていく教育なのだと、改めて思いました。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[共に生き、共に育つ] カテゴリの最新記事

-

6/29シンポジウム「インクルーシブ教育の… 2024.05.24

-

矢田明恵「海外のインクルーシブ教育~フ… 2024.05.23

-

ADHDの子どもにとって動くことは必要! … 2024.05.16

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Category

カテゴリ未分類

(57)生活をよくする

(204)共に生き、共に育つ

(174)たのしいべんきょう

(146)体育

(12)本の紹介

(176)音楽♪

(275)道徳 等

(12)問題解決

(104)考え方

(146)個人的な日記

(161)話し合い・話す・聞く

(36)特別支援教育

(188)小学校

(78)阪神間 地域情報

(36)PC・デジタル関係

(328)教材・教具

(24)食育(自立生活・家庭科)・園芸

(15)旅行(温泉含む)

(75)環境保護・エコ

(26)仕事術

(74)英語学習

(26)作文・書くこと・漢字

(20)よのなか(社会)

(47)いのち

(27)人間関係・コミュニケーション

(90)子育て

(33)算数

(11)地震・防災

(16)心理・カウンセリング・セラピー

(30)読む・音読・朗読

(9)エクセルでのプログラミング

(21)北播丹波 地域情報

(4)教員免許

(2)教育改革

(34)休校期間お役立ち情報

(21)映画 等

(15)創造性をはぐくむ

(5)プレゼン

(12)通級

(2)健康

(3)ゲーム

(1)Keyword Search

▼キーワード検索

Free Space

<読書>

※過去の「読書メモ」のリストを作成中。

<ICT活用>

Wordの音声入力が進化していた!

GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」

GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。

GIGA スクール以後の、今後の方向性について

<特別支援教育>

オリジナル標語

自傷行為のある子への取り組み

「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える

運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう

<「今日行く」ユースフル>

駐車場検索のやり方

三宮格安駐車場

♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク

<「教育」ユースフル>

教材・教具

携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)

※リンク※

★にかとまのホームページ ※NEW

にかとま情報局

エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ

にかとまの音楽のページ

※過去の「読書メモ」のリストを作成中。

<ICT活用>

Wordの音声入力が進化していた!

GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」

GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。

GIGA スクール以後の、今後の方向性について

<特別支援教育>

オリジナル標語

自傷行為のある子への取り組み

「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える

運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう

<「今日行く」ユースフル>

駐車場検索のやり方

三宮格安駐車場

♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク

<「教育」ユースフル>

教材・教具

携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)

※リンク※

★にかとまのホームページ ※NEW

にかとま情報局

エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ

にかとまの音楽のページ

Calendar

Comments

© Rakuten Group, Inc.