PR

X

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(61)サーヴィスの理論と哲学

(48)メートルドテルの科学と学習

(28)フランス料理の文化と歴史

(49)フランス料理食材探訪

(40)レストランの経済学

(22)レストランの心理学

(13)オレ流!?食文化概論講座

(18)こう見えてもソムリエでんねん

(41)サーヴィス「虎の穴」

(21)ナニワ接客道を極める!

(40)文化を紡ぐ 無形文化財

(0)日本の文化を紡ぐ 未来の無形文化財

(0)西洋:石の家 日本:木と紙と草の家

(0)カテゴリ: メートルドテルの科学と学習

しばらく前に家でTVを見ていると、ラーメンなどの麺がすすれない人が増加しているのだとか。

関西ローカルの情報番組の中でも採り上げられていたのだが、若い人で、また女性であるほどその率は高く、麺をすすれない若い女子は4人に1人、25%の割合にも及ぶらしい。

識者いわく、「すすると言う行為が出来ないと、味わいが減少してもったいない」のだそうだ。

「すすることによって麺類をよりおいしく味わえる。」。

この「啜る・すする」という動作をやや難しく定義すると、

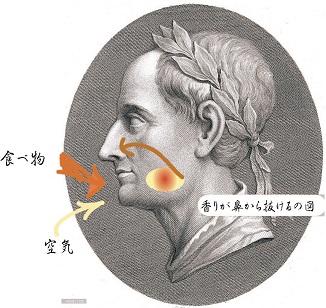

「空気と共に吸い込んだ液体や食べ物を口腔内にとどめつつ、空気だけを気管に送り込む」

ということであって、吸い込んだ空気が喉の奥から鼻に抜ける際に、香りを纏った空気が抜け鼻腔の粘膜から認知される。

口へ運んだ食べ物を空気と一緒に吸い込む。そのまま食道へ送るのだが、同時に吸い込んだ空気は鼻へ抜く。これが「すする」という行為における体の動きでもある。

鼻を通じて得られる臭い、噛んだ際の歯ごたえ、温度に関わる熱を感知することも人間が「美味しい」と感じる要素であり、特に嗅覚においては、味を左右する影響はかなり大きい。

フルーツ味のお菓子がフルーツと認識されるにあたっては、使用される香料によるもので、試しにバナナを鼻をつまんで食してみると味らしいものがひどくボンヤリしたものに感じられる。

香りが味を形成する要素であり、味覚で味を感じると共に、香りを嗅覚で聴くことは、「味わい」を増幅させる事に他ならない。

私も含めて、日本にもソムリエと称する方が多くみられるが、ソムリエに関わりのある方なら思い浮かぶシーンがあるだろう。

ソムリエがテイスティングを行うときに、ヒュルリラ、ヒュルロロと口をすぼめて空気を吸い込むあのしぐさの事である。

テイスティングは、ワインを判断する、学ぶと言う点において、広く遍く世界中で行われている。

食事中、音を立ててはいけない、とされる西洋諸国においては、非常に不可思議に映る所作ではあるが、「味わいの鑑定をする」には、有用な所作なのであろう。

ただ、私もソムリエの資格を得てから、既に20年になるが、あの行為のことを何と呼ぶのか知らない。

かように行儀の悪く見えるところも手伝って、一つの単語で表されることは無かったのであるまいか。

これを機に、「ススリング」などと命名することを提唱したい。

ラーメンや、うどん、ソバなどの麺類をすすれることに慣れた日本人は、このススリングも容易であると思われる。諸外国のソムリエはおそらく少しばかりの練習も積んだことに違いない。

では、なぜ、日本人の多くがこの「すする」芸当を身につけたのか。

それは他でも無い、「箸」存在にある。

日本において箸は、最古の書物「古事記」の中にも、

「スサノオノミコトがヤマタノオロチ退治に出かけ、川のほとりを歩いていると上流から箸が流れてきた・・・」

との記述があることから、2000年以上の歴史があることが窺える。

一方、東アジアを除く世界のほとんどは主に「手」で食事を取る、「手づかみ」文化である。現代、ヨーロッパの食習慣文化が入ってきて久しいが、日本人にとって難しいとされる「ナイフ・フォーク」も普及してから300年あまりの歴史でしかない。

ちなみに、世界でマナーとされている「音を立てない」文化は、この「手食」のために。そもそも音がしないことに派生する。

箸は日本、中国、台湾、シンガポール、ベトナム、タイなどの東アジアの国々で日常的に使われてきた道具である

日本が東アジアの箸文化圏から見ても特異な点のひとつは、主に箸のみで食事を採ることで、中国や朝鮮では匙(さじ:スプーン)を主に使用する匙主箸従型であり、またその他諸国では麺類を食べる時だけに箸を用い手食も多い。

また、もうひとつには椀などの食器を持って口に運ぶのも、日本独特とされている点である。

箸の使用がもたらしたものは、 「熱い」食べ物を口に運ぶことが出来るということである。

手で食事を摂る文化ではこうはいかない。手で掴める温度の食物でないと、口へは運ばない。

外国人に猫舌の人が多いように見えるが、そもそも掴んで火傷するような熱い食物を口にする文化が無かったのだ。

日本人であっても、西洋人であっても哺乳類として舌という器官で得られる味の大小の差がそう大きいとも思えない。

日本料理が西洋料理と比べて薄味だから繊細、と言えるものではなく、食事の方法が特殊なことによって薄い味付けでも、味わいを増幅させているのではないか。

箸を使い、器と手に取る習慣を身につけた日本人は、同時に口に運んだ食物を瞬時に冷ますテクニック、つまり外気を共に吸い込む、という「すする」という味覚を磨く技術が根付いている。

古来からある「メン食い」という賞賛される言葉は、きっと「味覚に優れた人」という意味が隠されているに違いない。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

May 10, 2016 12:59:50 AM コメントを書く

[メートルドテルの科学と学習] カテゴリの最新記事

-

「富裕層へのアプローチ」のヒント Nov 12, 2016

-

フロマージュセミナー開催のお知らせ Feb 21, 2008

-

結局は「フォア・グラ」も「マヨネーズ」… Jul 6, 2006 コメント(1)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

Comments

料理研究 『鮨行天…

New!

四方よし通信さん

湘南フレンチ奮闘記 rannboさん

健康になるレストラン ローズシェフさん

アッシュ君の部屋 musigny0209さん

Cool Style piyopiyoyoさん

湘南フレンチ奮闘記 rannboさん

健康になるレストラン ローズシェフさん

アッシュ君の部屋 musigny0209さん

Cool Style piyopiyoyoさん

Keyword Search

▼キーワード検索

© Rakuten Group, Inc.