全7475件 (7475件中 1-50件目)

-

カーリー・サイモン Carly Simon『うつろな愛』/1972年発売 大ヒットシングル

アメリカのシンガー・ソングライター「Carly Simon」の大ヒットシングル。1972年11月に全世界でリリースされ多くの国でヒットチャート1位を獲得しました!「Carly Simon」の事も多分、一度しか書いてなかったように思う。凄いアーティストが多すぎるのと、深堀りしまくるほど好きなアーティストが多いので自分が好きな音楽を書き尽くせないような気がしてきた^^;レコーディング・メンバーCarly Simon – Vocals, PianoJimmy Ryan – GuitarsKlaus Voormann – BassJim Gordon – DrumsRichard Perry – PercussionMick Jagger – Backing vocalsVicki Brown – Backing vocalsLiza Strike – backing vocalsA面「You're So Vain」(邦題「うつろな愛」)作詞・作曲 Carly Simonこの曲を知らない人は少ないとは思うけど、時代が過ぎて行ったのでどれほどの人が認識してるのか想像できない。とにかくめちゃくちゃカッコいい曲!子供の頃から大好きだった曲です。バッキングコーラスにはあの!ミック・ジャガーが参加しています。2番のサビからコーラスが入ってきますが、すぐにミックの声は分かるほどに目立ちます。そしてその2番の歌詞はその頃付き合っていた名優のウォーレン・ビーティの事を歌詞にしたとカリー・サイモン本人が語っています。1番と3番に関してはいろいろと昔から言われてたけどハッキリと明言はしていないと思う。この曲全体の訳詞を読みながら聴いてると、ウォーレン・ビーティが演じたいくつかの役と重なって浮かんできてしまう^^;ウォーレン・ビーティは特に好きな俳優で日本公開された映画ならほとんど観ています。特に「Reds」「天国から来たチャンピオン」「Bugsy」「俺たちに明日はない」は何度観ても感動が大きい映画です。「イシュタール」「おかしなレディ・キラー」の2本はいつ観ても笑えてイヤな事を忘れられる映画。「イシュタール」って何でDVDもBlu-rayも出ないんだろ?レーザーディスクは出てたのに。イントロ頭のアバンギャルドなベースフレーズから始まるのも最高にいい!でも、昔はこのイントロ部分で何か囁いてるのがわからずに「サバカ〜ン」に一度聞こえたらそうしか聞こえなくなってしまったりしてたのを思い出した。「Son of a gun」とささやいています。歌詞カードには書いていませんでした。アナログ盤で10年以上ぶりに聴いたけど、やっぱりレコードで聴くとまったく違う!!初めて聴いた頃の住んでる町の空気の匂いや空の色まで頭に浮かんできて泣きそうになった。CDじゃ浮かんだ事がないのに、音って何か凄く不思議です。耳に聞こえていない細かい信号がアナログ盤には数え切れないほど入っていると言われててそんな事が要因になってるのかも知れない。アナログ盤で聞こえてくるミック・ジャガーの声もより生々しく感じられ鳥肌だった。B面「His Friends Are More Than Fond of Robin」(邦題「フォンド・オブ・ロビン」)3rdアルバム「No Secrets」のA面4曲目に収録されています。ちなみに「You're So Vain」はA面3曲目でこの曲の前の曲です。シンプルで音数も少ない美しいバラード。ピアノとアコギとシンセサイザーぐらいしか楽器は使われていないと思う。歌詞も不思議な世界でいろんな事につなげて聴いてしまう。カーリー・サイモンの声も心の中に優しく入ってくる。

2025年02月17日

-

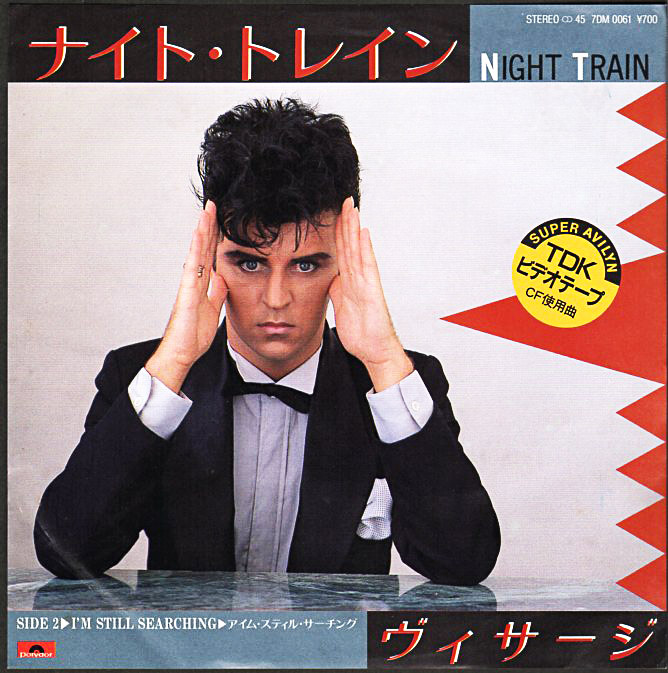

ヴィサージ『ナイト・トレイン』/1982年 シングル

イギリスのニュー・ウェイヴ/シンセポップ「Visage」のヒットシングル。1982年当時、TDKビデオテープのCMで流れてた曲。少し前に書いた「Ultravox」でもギターを弾いていた「Midge Ure」もメンバーで在籍バンド構成Steve Strange – VocalsMidge Ure – Guitars, SynthesizerDave Formula – SynthesizerBilly Currie – Electric violin, SynthesizerRusty Egan – DrumsA面「Night Train」TDKのCMで流れていたのは2コーラス目の後の間奏部分です。CMの影響からか、そこの部分がやたら今だに気に入っています。この部分はそこまでの明るいダンスナンバーから急に少しダークな印象に展開する部分です。この後、再びキャッチーな派手なパートに戻ります。1980年頃〜90年代前半までニュー・ウェイヴ/シンセポップのバンド花ざかりで様々なタイプのバンドが多く出ては消えていった時代。このバンドのようにCMでガンガン流れたりするとやはり印象にも強く残っていく。B面「I'm Still Searching」少し重めなリズムとダークな雰囲気がカッコいい曲。A面目当てに買ったシングルだったけど、結局このB面の方が気に入ってアルバム「The Anvil 」を買っていろんな曲が聴きたくなった。この曲はアルバム未収録曲です。3分39秒と短い曲なのでDance MixやLong Mix的なものがあればいいのにって思ってた曲。完全に忘れてしまっている人の方が多いとは思うけど、あのCMで流れてたフレーズを聴くと思い出す人も多いかも。

2025年02月16日

-

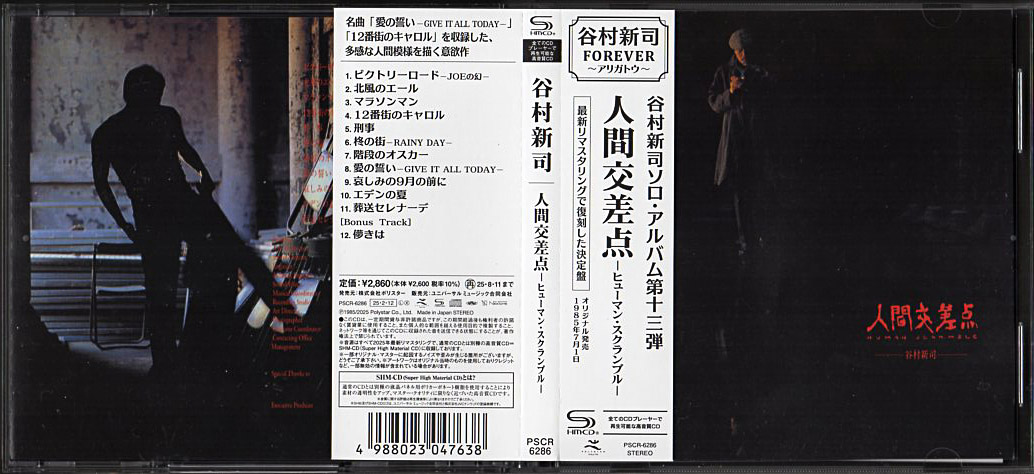

谷村新司 2025年リマスター『人間交差点 ~ヒューマン・スクランブル~ 』/1985年7月1日発売 13thソロアルバム

1985年7月1日発売の谷村新司さん13枚目のソロアルバム「人間交差点 」の2025年リマスター盤。このアルバムは自分にとってはあまり思い入れはないアルバムのように思う。発売当時も何回も何回もリピートして聴いた記憶はない。この次の「伽羅」とその次の「OLD TIME」の3枚は各アルバムに好きな曲はかならず入っていますが、アルバム通して聴く事は比較的少ないアルバムだと思う。この前の連続で女歌を歌い上げた「抱擁」と「棘」の2枚はちんぺいさんにとって重要な2枚だと思うし、1988年からの3年連続で発売されたヨーロッパ3部作はあまりの壮大さとカッコ良さに感動した3枚。そして「三都物語」「BASARA」の2枚は名曲揃いだと思ってる。次のポニーキャニオン時代の3枚「ITAN」「生成」「ラバン」の3枚も凄く何度も聴いたアルバム。そして26枚目のアルバム「半空 NAKAZORA」は超名盤だと思う。「人間交差点」「伽羅」「OLD TIME」の3枚はちんぺいさんの全アルバムの中でも全曲通して聴く回数が一番少なかったアルバム。例えば「伽羅」ならタイトル曲「伽羅」「愛去りて」「浪漫鉄道」の3曲は数え切れないほど聴いた曲だった。この「人間交差点」だと「柊の街 -RAINY DAY-」「階段のオスカー」「エデンの夏」の3曲が特に好きで一番聴いた3曲。(これはLPの歌詞カード表紙)1曲目「ビクトリーロード -JOEの幻-」2曲目「北風のエール」3曲目「マラソンマン」4曲目「12番街のキャロル」5曲目「刑事」6曲目「柊の街 -RAINY DAY-」7曲目「階段のオスカー」8曲目「愛の誓い -Give it today-」9曲目「哀しみの9月の前に」10曲目「エデンの夏」11曲目「葬送セレナーデ」ボーナストラック「儚きは」2025年リマスターは音圧もかなり上がりピアノの繊細な音もしっかり聞けるようになったし、ちんぺいさんのボーカルに深みをさらに感じられるようになったと思う。今回のリマスターで楽しみだったのは「儚きは」がボーナストラックで収録されてる事。この曲は思い入れがあるし、自分がどんな状況にある時でも素直に感動できる曲。「階段のオスカー」はちんぺいさんが元気にステージを端から端までステップ踏んだり走ったりしている姿が頭に浮かぶ。この曲の時はいつもショーアップされててライティングも美しく演出も凄くよかった!「エデンの夏」は2000年代になってからも何度かセットリストに入ってた曲。ちんぺいさん自身が気に入ってたのだと思う。(この下の2枚の写真はLP歌詞カードに掲載されていましたが、CDの歌詞カードでは 使われる事がなかった写真)

2025年02月15日

-

『ゴジラ VS メカゴジラ』ゴジラ生誕70周年記念上映「ゴジラ・シアター」/TOHOシネマズ梅田

昨日はこの上映に合わせて 新規4Kデジタルリマスター版の「ゴジラVSメカゴジラ」を観てきました。TOHOシネマズ梅田の中で2番目に客席が多いスクリーン2での上映。平日の18時上映なのに思ってたよりかなり多くの観客が入っていました。2月13日木曜までの上映期間だったのですが、まだ引き続き上映しているようです。映像はもちろんより美しくなっていたのですが、音が迫力凄かった。伊福部昭さんが79才の時に作り上げた音楽は感動的で、初代ゴジラからのテーマも新たなナンバーも聴き入ってしまう名曲、そして名演でした。(このチラシは1998年8月に1日だけ守口で上映された時のもの。ここのホールのスクリーンもそれなりに大きくて満足した記憶がある)1993年12月に上映された作品でシリーズ20作目、そして40周年記念の作品として作られた。この作品はラドンが凄く久しぶりに登場したのが、自分にとって最大のツボです。昭和のラドンとはデザインも洗煉されて少し変わってしまいましたが、新しいデザインもなかなかカッコよくて気に入っています。映画序盤のアドノア島でのゴジラVSラドンの場面が何と言っても一番カッコいい!夜空を音もなく飛来するラドンは鳥肌ものです。主演は高嶋政宏さんです。この7年後には「エリザベート」でルキーニを演じる事になるとは!そうだった!1993年には「王様と私」の王様役でミュージカル俳優デビューしています。両作品とも主演が一路真輝さんなのでかなり何度も回数を観ています。高嶋政宏さんのルキーニは超絶品!でした。東宝ミュージカルでのルキーニは高島さんを超える事は無理だと思う。まあ、初演を超えるのは無理と言われているから。かなり大きいスクリーンで観るゴジラ映画はやはり迫力も臨場感もまったく違う。1/10〜16「ゴジラ対メカゴジラ(1974)」と1/31〜2/6「メカゴジラの逆襲(1975)」の上映に行けなくて残念だった。メカゴジラ自体はあまり好きではないのですが、小学生の時に映画館で観た懐かしい作品だから観たかった。この次の「ゴジラの逆襲」は必ず行くつもりです。

2025年02月13日

-

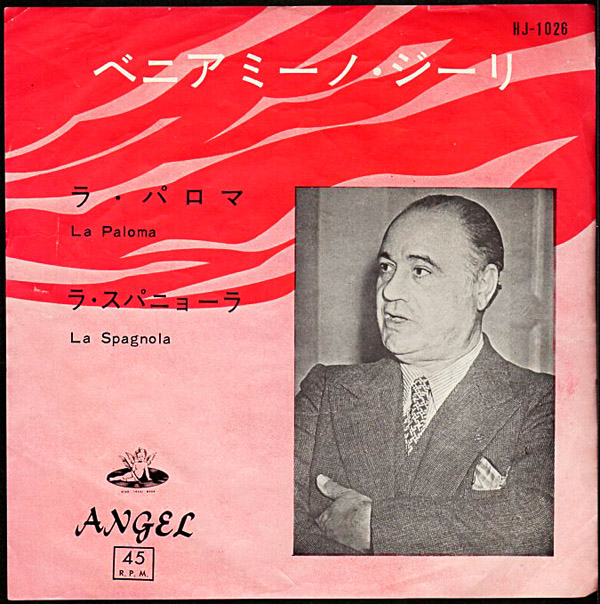

ベニアミーノ・ジーリ Beniamino Gigli『ラ・パロマ』/1958年シングル

イタリアのテノール歌手「Beniamino Gigli」の有名な曲をカップリングしたシングル盤。Beniamino Gigli(ベニアミーノ・ジーリ)は1957年11月に亡くなりました。このシングル盤は追悼の意味もあってリリースされたのだろうか。A面「La Paloma」(ラ・パロマ)「ラ・パロマ」は宝塚歌劇のスパニッシュ系のショーでも演奏された事が何度かあったと思う。このシングル盤、いつ、何で買ったのかよく覚えていないけどよく聴いてたと思う。中古屋で買ったのは確実だけど、1958年のEPとしては盤質もかなり良好だしジャケットの傷みもあまりない。ジャケット裏面の解説にはベニアミーノ・ジーリが亡くなった事を悲しむ言葉から始まっています。「1957年11月30日朝、ローマの自宅で67才と7ヶ月の生涯を閉じました。 もう年だから……とは思っていましたが、彼の訃報に接した時、華やかなオペラのステージから いちばん明るいライトがひとつ消えてしまったような、そんな寂しさを感じたものです」あまりオペラは詳しくないけどこの解説を読む限りでは自分が思っていたより凄い人だったのだとそんな風に感じました。確かに歌声は水平線まで何の障害なく見える明るい絶景を感じる心に自然に入ってくる歌声。モノラルの響きがまた歌の上手さをさらに強調して聞こえさせてくれる。B面「La Spagnola」(ラ・スパニョーラ)このB面曲の方がさらに好きな曲です。宝塚歌劇でスペイン物の芝居でオープニングの歌とダンスが終わって芝居が始まる時に流れてそうなイントロ。若手娘役が楽しそうに踊ってる姿が浮かんできそうな・・・^^;宝塚歌劇は置いといて、この曲はベニアミーノ・ジーリがリサイタルのアンコールで歌われる十八番ナンバーだったそうです。華やかな楽曲に華やかな歌声が気持ち良い。20代半ば頃にこのレコードをよく聴いてたように思う。ベニアミーノ・ジーリのレコードはこのシングルとアルバム1枚だけしか持ってないけど他のもCDで欲しくなってきた。(価格が400円なので、本当に1958年リリースなんだろうか?1958年なら370円のような気がする)

2025年02月12日

-

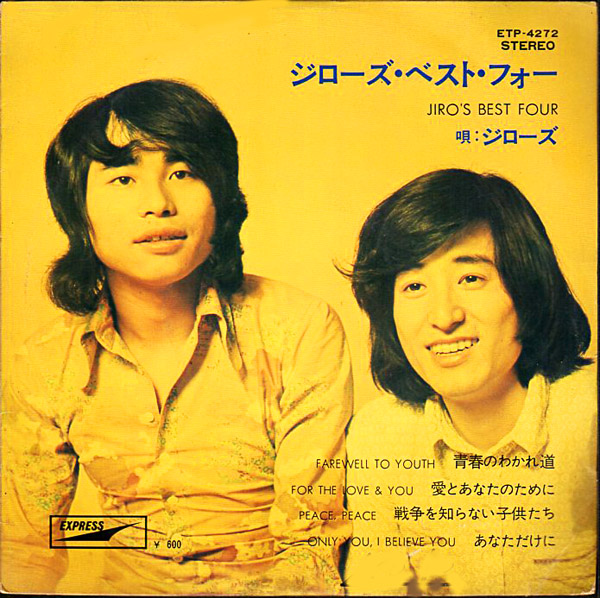

ジローズ『ジローズ・ベスト・フォー』/1971年 コンパクトEP

杉田二郎さん率いるフォークグループ「ジローズ」の1971年発売のコンパクト盤。エキスプレス・コンパクトシリーズで発売されたものです。ジローズ時代の曲もよく聴きますが、自分はやはりソロになってからの杉田二郎さんの楽曲に思い出も多く聴く機会が多い。ジローズ時代はさすがにコンサートに行く年代でもなくて、1973年以降になって小学生の中学年になった頃からコンサートに行くようになった。小学5年生までは天地真理さんとアリスばかり観に行ってました。中学生になってからいろんなフォークグループやロックバンドも観に行くようになり聴く音楽の幅が広がってきた。その頃でも天地真理さんとアリスに関しては必ず年に何回かは観に行ってました。杉田二郎さんを初めて生で観たのは、たしか1978年春・昼下がりコンサートだったと思う。神戸に住む自分にとっては少し憧れだった京都円山音楽堂に初めて行った時。杉田二郎さんの曲は天地真理さんもよくカバーして弾き語りなどでコンサートで歌っていたので何曲も知ってました。特に天地真理さんのファーストアルバムでカバーしている「涙は明日に」は特に大好きな曲でした。自切俳人さん(北山修さん)の深夜ラジオを聞いて自切俳人さん観たさに円山音楽堂に行った。もちろんナターシャーセブンも目当てだったけど、自分は自切俳人さんの楽曲が好きだった。A面1曲目「青春のわかれ道」作詞 北山修さん 作曲 杉田二郎さん 北山修さん 編曲 田辺信一さん2曲目「愛とあなたのために」作詞 北山修さん 作曲 杉田二郎さん 編曲 馬飼野俊一さんB面1曲目「戦争を知らない子供たち」作詞 北山修さん 作曲 杉田二郎さん 編曲 馬飼野俊一さん 2曲目「あなただけに」 作詞・作曲 杉田二郎さん 編曲 青木望さん「青春のわかれ道」北山修さんの「ばあすでい・こんさあと」のライブバージョンのイメージが強くて、スタジオバージョンのイメージが弱い。トランペットの軽快なイントロはこの頃「戦争を知らない子供たち」「花嫁」とような感じ。ライブ盤でのアコギの16刻んでるストロークバージョンの方が好きですが、スタジオ盤では、歌バックでEギターがかなり激しくソロを弾きまくってるのはめちゃくちゃカッコ良いと思う。「愛とあなたのために」ジローズのサヨナラコンサートのオープニングナンバーで歌われた曲。この曲もスタジオバージョンとライブバージョンのイメージがかなり違う。ギター2本だけの演奏のライブバージョンの方をよく聴いてたので、アコギの16刻むストロークのカッコ良さが頭に先に浮かぶ。このレコードを聴いてて、ジローちゃんの声の若さ可愛さに感動。独特なビブラートもまだうっすらとしか感じられない歌唱も新鮮。間奏のフルートソロとフルートのオブリがカッコいい!「戦争を知らない子供たち」この曲もスタジオバージョンで聴くことがほとんどなかったので凄く新鮮だった。いつも何かのライブバージョンでしか聴いていなかったように思う。こんなアレンジだったのか…とか懐かしく聴いた。何十種類もあるライブバージョンとリメイクバージョンも数多くあります。北山さんと歌ってるものや、子供合唱団と歌うバージョンやいろいろありすぎて・・・。「あなただけに」この曲は1968年発売のデビューシングル。レコーディングも雑な感じだけど、これがまた逆に凄くイイ!真っ直ぐで優しい曲ですこの曲も「ジローズ・サヨナラ・コンサート」のライブバージョンが好きすぎてスタジオバージョンはあまり聴いてなかった。久しぶりに杉田二郎さんの生の歌声を聴きに行きたいって思ってる。なかなかコンサートの情報を知るすべもなく、気がつけば「先月あったのか…」とかそんな事が多い。「地球のどまんなか」「流れる雲をつれてゆく」「題名のない愛の唄」「積木」「やわらかい心」「エンドマーク(2′46″)」「あの愛の歌を今唄いたい」・・・こんな曲たちを今のジローちゃんの声で聴きたい。(自分はずっと年下なんだけど、ジローちゃんって呼んでしまう^^;矢沢透さんの事を きんちゃんって呼ぶような感じ^^)(赤盤を買う事ができた!)

2025年02月11日

-

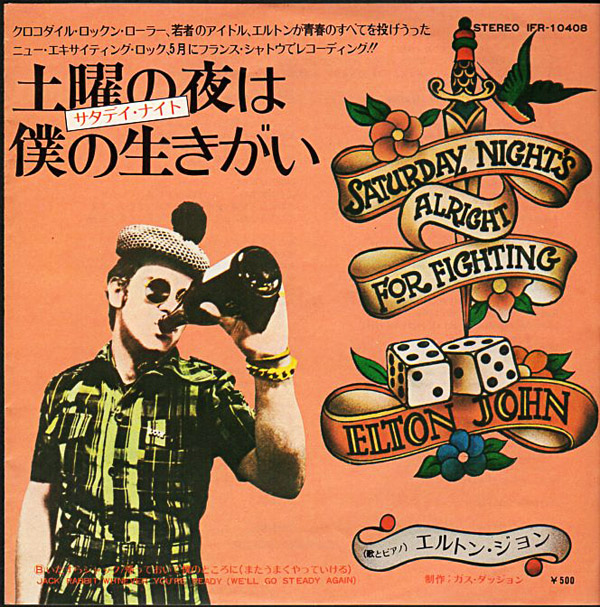

エルトン・ジョン『土曜の夜は僕の生きがい』/1973年 シングル

1973年6月29日発売のElton Johnのヒットシングル。7枚目のアルバム「Goodbye Yellow Brick Road」からの第一弾シングルカット曲。Elton Johnのシングル盤も数えてみると20枚以上あった。あまり聴かなくなったけど、昔はよく聴いてた。このシングル盤なんて針を落としたのは30年ぶり以上になると思う。(ジャケットは三つ折りになってる豪華ジャケット)A面「Saturday Night’s Alright (For Fighting)」(邦題「土曜の夜は僕の生きがい」)アルバム「Goodbye Yellow Brick Road」の流れで聴く事が多かったのでシングル盤で聴く事はほとんどなかった。あまり針を落としてなかったのもあって凄く良い音で聴けて感動だった。QUEENのライブのアンコールなどでよく歌われてた印象も強い。フレディが急にサビを歌い始めるとリズム隊が加わってきたり、ブライアンがリフをいきなり弾き始めるとみんなが入ってくる事もあった。この曲はスタジオ盤でも盛り上がりきってるライブの終盤間近かで演奏してるかのようなライブ感が最高です。Vocai、Piano – Elton JohnBass – Dee MurrayDrums – Nigel OlssonElectric Guitar – Davey JohnstoneB面1曲目「Jack Rabbit」(邦題「いたずらジャック」)アルバム未収録のシングルでしか聴けなかった曲。後に6thアルバム「Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player」のCDのボーナストラックとして収録されました。カントリーナンバーでスライドギターとマンドリンの音が心地良い!Vocai、Piano – Elton JohnBass – Dee MurrayDrums – Nigel OlssonA,E Guitar ,Mandolin, Slide Guitar – Davey Johnstone2曲目「Whenever You're Ready (We'll Go Steady Again)」 (邦題「帰っておいで僕のところに(また、うまくやっていける)」この曲もカントリーブルースロック。記憶の中から消えてた曲だったので久しぶりに聴いて感動だった。ライブ録音風の演出も本当に観客を入れたライブ収録かと思わせるほど臨場感があってカッコ良い演奏!Vocai、Piano – Elton JohnBass – Dee MurrayDrums – Nigel OlssonSlide Guitar – Davey Johnstone

2025年02月10日

-

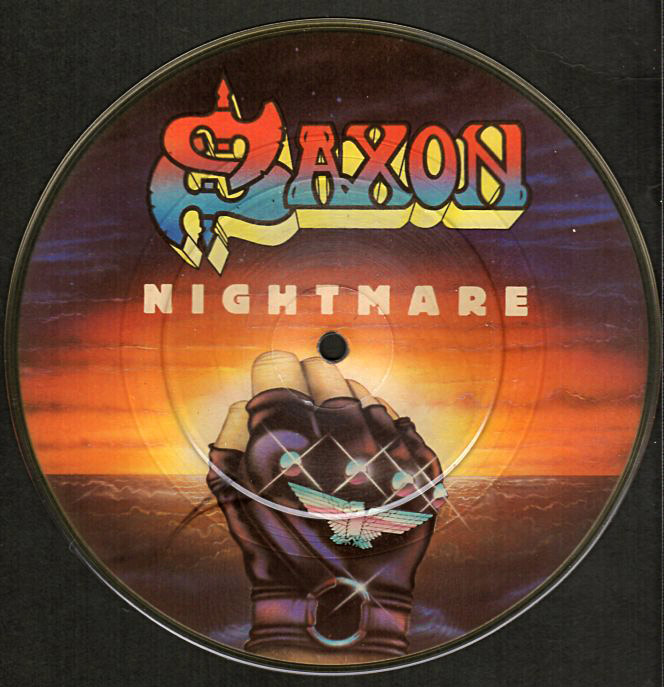

サクソン SAXON『NIGHTMARE』/1983年 シングル

イギリスのメタルバンド「SAXON」の5枚目のアルバム「Power And The Glory」からのシングルカット曲。アルバム「Power And The Glory」からはリードトラックで発売されたタイトルナンバーの次にシングルカットされました。スペインでは「Warrior」をシングルカットしました。B面が「This Town Rocks」で両面とも激しい曲ってのも珍しい気がする。(このシングルはピクチャー盤でしか買ってなかった。 注文してた12インチが入荷しなかったような記憶)A面「Nightmare」イントロ頭はメタルらしからぬプログレのようなギターで始まりますが、Heavyなミディアムナンバーです。アルバム「Power And The Glory」を買った時にタイトルナンバーの次に好きだった曲。前作の4thアルバム「Denim And Leather」は派手な印象のアルバムで「And The Bands Played On」「Never Surrender」「Princess Of The Night」とシングルカットした3曲ともヒットしたのも大きかった。他のどの曲をシングルカットしてもいけそうな曲が多かった。「Out Of Control」も「Rough And Ready」「Midnight Rider」「Fire In The Sky」もシングルカットしてもおかしくないような曲ばかりでした。タイトル曲「Denim And Leather」はバンドのアンセムのようになってるし・・・。アルバム「Power And The Glory」が発売された当初はそれまでの流れに比べ地味に感じてた。それが聴き込んで行く度にイメージが変わっていったアルバムです。結局はこのアルバムは成功と呼べるものになったと思う。アメリカでも初めて200位内に入って155位まで上がった。4thアルバム「Denim And Leather」と比べても引けを取らないアルバムに思えるようになった。2009年に発売されたリマスター盤ではこの曲のKaley Studio Demoが収録されています。かなり興味深い内容でした。デモではボーカルラインはかなり低く作られてましたが、完成版は歌メロも3度上、5度上になってコーラスも派手について華のあるサビになっています。 B面「Midas Touch」この曲も最初はあまり好きじゃなかったのに、聴き込むと好きになっていった曲。友達のバンドがこの曲をカバーしてるのを聴いて、何でこの曲なん?って聞いたのを覚えてる。今、思えば「Midas Touch」カバーしてるって渋くてカッコ良い^^;自分のバンドは人の事言えるようなカバー曲じゃなかったのに・・・。Cornucopia(サバス)、Sabbra Cadabra(サバス)、Digital Bitch(サバス)、Shock Wave(サバス)、Wicked World(サバス)、Wheels of Confusion(サバス)Thor (The Powerhead)(マノウォー)、Animals(マノウォー)、Sign of the Hammer)マノウォー)、Shell Shock(マノウォー)、S.A.T.O.(OZZY)、Centre Of Eternity(OZZY)、Secret Loser(OZZY)、Thank God For The Bomb(OZZY)、So Tired(OZZY)、Breaker(ACCEPT)、Burning(ACCEPT)、Restless And Wild(ACCEPT)、Love Child(ACCEPT)、Future Shock(Gillan)、Total Possession(Demon)、Jawbreaker(ジューダス)、Starbreaker(ジューダス)、Genocide(ジューダス)、Tyrant(ジューダス)、Some Heads Are Gonna Roll(ジューダス)・・・SAXONの曲は多分「Strong Arm Of The Law」だけだったような気がする。1985年頃からカバー曲をライブでする事は減っていったと思う。それまでは半分ぐらいカバー曲って事もあった。カバーするバンドもだいたい決まってた。あの頃はカバーなんて言わずにコピーってみんな言ってた。10代半ばからバンド初めて20代なんかはバンドが楽しくて仕方なかったように思う。コピーした曲とか今でもすぐに思い出せるのも不思議。何度もやった曲はしっかり覚えてるし。急にメタルのバンドやってた頃を思い出したので、そんな事ばかり書いてしまった。

2025年02月09日

-

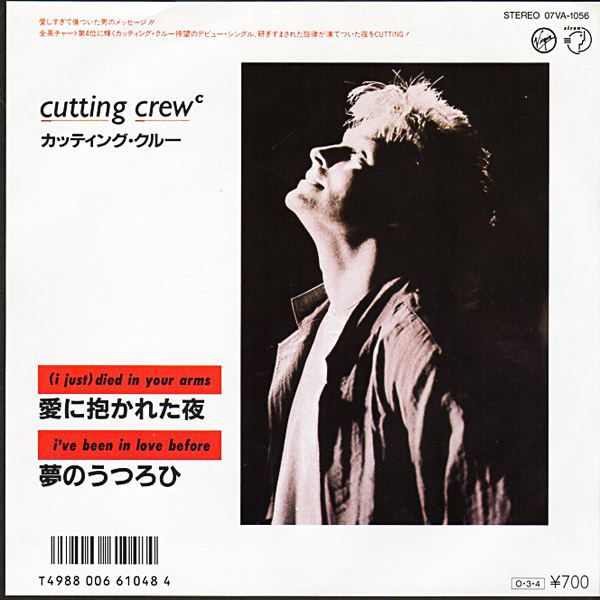

カッティング・クルー『愛に抱かれた夜』/1987年 日本盤シングル

イギリスのロックバンド「Cutting Crew」のデビューシングル。この曲はヨーロッパでは1986年7月に発売され各国で徐々に売れ始めヒットシングルに、アメリカでは1987年4月に約8ヶ月遅れでリリースされると一気に売れ始めて5月にはビルボード1位になった。アメリカで無名のバンドのデビュー曲がビルボード1位になるのはかなり珍しい事のようです。日本では1987年3月に、デビュー曲「(I Just) Died in Your Arms」(愛に抱かれた夜)と2ndシングル「I've Been in Love Before」(夢のうつろひ)をカップリングしてのリリース。バンド構成Nick Van Eede – Vocals, Keyboards, Rhythm guitarsKevin MacMichael – E-mu Emulator, GuitarsColin Farley – Pianos, BassMartin ‘Frosty’ Beedle – Drums, PercussionA面「(I Just) Died in Your Arms」(邦題「愛に抱かれた夜」)1986年頃、メタルバンドがアメリカで売れる対策として各バンドがパワーバラードをアルバムの中の1曲やシングルカットしてリリースしてました。Rainbowの「Street Of Dreams」、Acceptの「Winter Dreams」、Europeの「Carrie」、など他にも多くあります。この曲を初めて聴いた時はそんな中の1曲かと思った。結局、こんなタイプの曲って好きになってしまう。Rainbowの「Street Of Dreams」なんてRainbow全曲の中で一番好きな曲かも知れない。イントロがチェロで始まるのもツボ。そしていきなりサビから始まる。このサビがASIAの「Only Time Will Tell」サビっぽくて、これもハマる要素。「Only Time Will Tell」は完璧な曲の一つだと思ってる。 結局、シングル買って気に入ってアルバムまで買う事になった。デビューアルバム以降、セールス的には地味な印象ですが、2ndアルバムも好きだし、リードトラックの「(Between A) Rock And A Hard Place」も名曲だと思う。アルバムタイトルナンバー「The Scattering」もめちゃカッコいい曲です。売れなかったけど…。今でもそうだけど、この頃は流行り廃りが特に激しかったような気がする。B面「I've Been in Love Before」(邦題「夢のうつろひ」)デビューアルバム『Broadcast 』からの2曲目のシングルカット曲。日本盤はシングルカット曲のA面曲をカップリングしたお得なシングル盤。本当はB面になるはずの「For the longest time」と「Life In A Dangerous Time」の2曲も自分は気に入ってる曲です。特に「For the longest time」はや柔らかく優しいバラードで当時、よく聴いてた。この「I've Been in Love Before」もバラードナンバー。バラードがやたら多いような感じですが、激しい曲もそれなりにありました。「カッティング・クルー」ってカタカナで見ると何か…1986年〜87年頃の事がいろいろ浮かぶ。毎日、何を考えて生きてた頃なんだろう。意外とついこの前の事のように感じる。

2025年02月08日

-

フォー・シーズンズ『シェリー/悲しきラグドール』/1971年 シングル

アメリカのROCK/POP グループ「The Four Seasons」のシングル。大ヒット曲2曲カップリングのエヴァーグリーンシリーズとして発売されたもの。このシングル盤、買った事も完全に忘れてたしジャケット見ても、どこで買ったのかもまったく思い出せないレコード。もちろん、この2曲は大好きな曲なのです。メンバー構成Frankie Valli – Lead vocals, HandclapsTommy DeVito – Harmony and backing vocals, Guitar, HandclapsNick Massi – Harmony and backing vocals, Bass, HandclapsBob Gaudio – Harmony and backing vocals, Farfisa organ, handclapsA面「Sherry」(邦題「シェリー」)初期の「The Four Seasons」の大ヒット曲。日本でもヒットしたので有名な曲です。ヘッドフォンで聴くとステレオ感が特に強烈です。ながら聴きじゃなくじっくりと聴くと、こんなにラテンパーカッションの音が前に出てたのかと驚いた。気持ちいいリズムです。この曲自体は1962年リリースの初期のフォー・シーズンズ最大のヒット曲。B面「Rag Doll」(邦題「悲しきラグドール」)自分は「シェリー」よりもこっちの方がさらに好きです。この曲も全米1位を獲得した大ヒット曲です。1964年リリース。この楽曲に感化されてアレンジの面や構成やメロディーを作ってる日本の歌謡曲やロックが山ほどあるように感じる。「The Four Seasons」はこの2曲以外にも多くの名曲を残しています。最近、古い曲ばかり聴いてるみたいですが、新しい曲も普通に聴いてます。その日、聴いた中で印象の強く残ってる曲がたまたま凄く古い曲ばかりになってる感じ。

2025年02月06日

-

ピーボ・ブライソン & ロバータ・フラック『愛のセレブレイション』/ 1983年シングル

R&B、ソウルシンガーのRoberta FlackとPeabo Brysonのデュエットシングル。Roberta Flackの事はもう何度も書いていますが、Peabo Brysonとのデュエット曲の事はまだ書いてなかった。Roberta Flackのデュエットと言えば、自分はPeabo BrysonよりもDonny Hathawayとのデュエット曲の数々をまず思い出す。Roberta Flack & Donny Hathawayの二人が歌い上げる「You've Lost That Lovin' Feelin'」は必聴です!ライチャスブラザーズのカバー曲ですが、二人が歌えばこうなるんだ!って鳥肌。そしてこんなに美しいデュエット曲があったのか!って思うはず。Donny Hathawayのボーカルがとにかく大好きで上手い歌を聴こうと思ったらDonny Hathawayを選ぶ事も多い。「For All We Know」は特に最高!ロバータ・フラックの弾くピアノでダニー・ハサウェイが歌い上げるこの曲は全てが最高です。A面「Tonight, I Celebrate My Love」(邦題「愛のセレブレイション」)この曲を聴くと小柳ルミ子さんと大澄賢也さんを思い出す人も多いかも。それは置いといて・・・バラード歌わせると最高だと言われてるPeabo Brysonは多くのデュエットソングでヒット曲を出しています。Roberta Flackの最高の声とPeabo Brysonの声が重なると魔法にかかったような響きになる。気持ち良い!って声にだしてしまうほど深く聞き入ってしまう。Donny Hathawayとのデュエットに負けない素晴らしい作品だと思う。B面「Born To Love」(邦題「愛に生きて」)ミディアムスローなソウルナンバー。Peabo Brysonが主に中心に歌っています。メロディーの良さとリズム隊のアレンジのカッコ良さに惹かれる。久々に今日、聴いたけどやっぱりこれも名曲です。

2025年02月05日

-

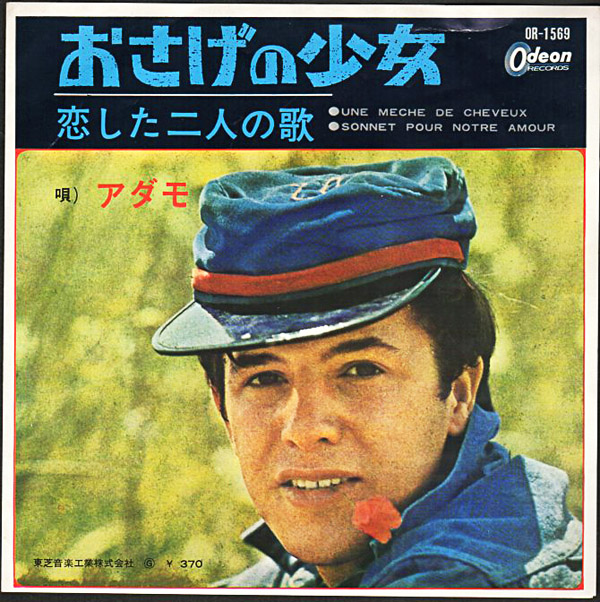

アダモ『おさげの少女』/1966年 シングル

「サルヴァトール・アダモ」の1966年発売のシングル。フランスのシンガーだと思い込んでたのですが、ベルギー系イタリア人が正しいそうです。A面「Une Meche De Cheveux」(邦題「おさげの少女」)作詞・作曲 Adamo日本でも多くのヒット曲が知られていますが、この曲はあまり知られていない印象です。美しいアレンジがまず印象に強く残り、アダモの柔らかく優しい歌唱が耳に残る。この曲は後に日本語でもレコーディングされました。B面「Sonnet pour notre amour」(邦題「恋した二人の歌」)作詞・作曲 Adamoスパニッシュなアレンジが個性的で各楽器の凝ったアレンジにも惹かれる。完全に記憶から忘れ去られてた楽曲で、何十年かぶりに聴いた。持ってる数枚のベスト盤にも入っていないので、このシングル盤でしか聞けない曲でした。アダモは詳しく掲載されてるディスコグラフィがないので、わからない事だらけなのですが、日本でリリースされた曲に関してはそれなりに資料も残っています。生で歌声を聴いたのは1979年6月の谷村新司さんとのジョイントコンサート。あの時の印象がかなり強く残っています。それと1970年代半ば頃から森進一さんとの親交もあって、森さんはアダモの楽曲をよくコンサートで歌っていました。アダモが森進一さんのために書き下ろした「甘ったれ」は超名曲。そのシングルのB面曲「みんなやさしかった」も美しいバラードで凄く良い曲です。

2025年02月04日

-

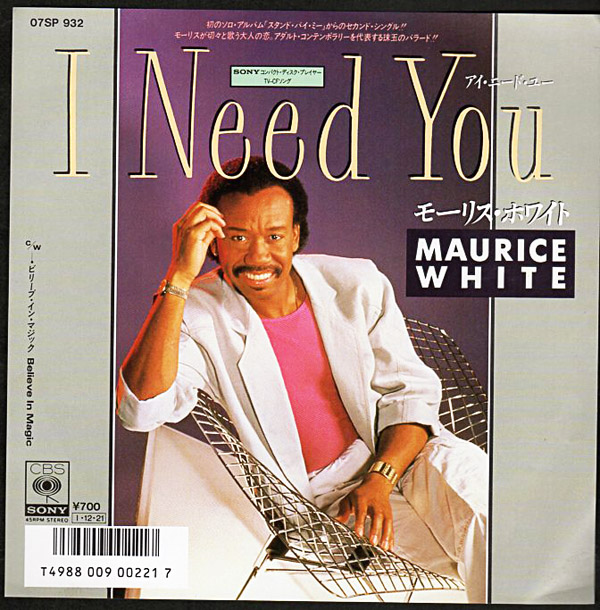

モーリス・ホワイト『I Need You』/1985年 ソロシングル

ファンク/R&Bのスーパーグループ「Earth, Wind & Fire」のボーカリスト&リーダーだったMaurice Whiteのソロシングル。1985年に発売された唯一のソロアルバム「Maurice White」からのシングルカット。レコーディングメンバーVocal & Producer– Maurice WhiteGuitar – Paul Jackson Jr.Bass – Abraham LaborielDrums – John RobinsonKeyboards, Synthesizer – Robbie BuchananPercussion – Paulinho Da CostaBacking vocals – Julia Tillman, Marva Holcolm, Maxine WillardA面「I Need You」美しく柔らかいバラード。一度聴くと耳に残るサビのメロディーと声の美しさに惹かれる。「Earth, Wind & Fire」の事は何度も書いてますが、ソロの事は初めて書きます。「Earth, Wind & Fire」のバラードとはまた違った世界を感じさせてくれる名曲。歌の巧さは誰もを納得させてしまう最高の歌唱力です。2コーラス目のサビの後の展開からの歌唱とメロディラインは聴いてるだけで涙が出そうになる。ホントに良い曲です!!B面「Believe in Magic」アルバムB面1曲目に収録されています。LPを裏返していきなり尺八を思わせる和の響きにドキッとした日本人は多いと思う。「I Need You」の静かな美しさとは真逆な強烈な打ち込みの激しさに鳥肌です。カッコイイ!の一言です!歌唱はもちろん最高!この曲が好きな人は多いと思う。歌詞はファンタジーと宗教的な世界を合わせたような感じが楽曲の激しさにバッチリ合ってる。ちょっと爆音で聴きたくなる曲です。「Earth, Wind & Fire」のアルバムは持っててもモーリス・ホワイトのソロアルバムは聴いた事がない人も多いと思うけど、ボーナストラック4曲加えリマスターされたCDが発売されています!これ、絶対に買い、です。

2025年02月03日

-

フィフス・ディメンション『輝く星座(アクエリアス)』/1969年 シングル

アメリカのR&Bコーラスグループ「The Fifth Dimension」の大ヒットシングル。1966年にデビューして多くのヒット曲を出してきて、1969年3月にとうとう「輝く星座」で全米ナンバー1ヒットを獲得。A面「Aquarius/Let the Sunshine In」(邦題「輝く星座」)この曲は「Aquarius」と「Let the Sunshine In」のメドレーになっています。この2曲は1967年にミュージカル「ヘアー」のために作られた曲。子供の頃に聴いた感覚が強く残ってて大人になってから「The Fifth Dimension」のレコードを数枚買ってよく聴いてました。前半の民族音楽とスペイシーな雰囲気が融合してるような不思議な世界が子供の頃から好きだった。宝塚歌劇でも歌ってたと思う。いろんな人がこの曲も歌ってました。素晴らしいハーモニーと「Let the Sunshine In」に繋がっていく構成は鳥肌ものです。この曲もずっと残って行くべき名曲!B面「The Magic Garden」(邦題「マジック・ガーデン」)日本盤のB面は1967年発売の2ndアルバム「The Magic Garden」のタイトルナンバーをシングルカットしてB面に。この曲も何もかもが素晴らしく心に明るさと心地良さを届けてくれる曲。A面のようにメドレーのような構成になっています。後半は美しい教会音楽のような世界になっていく。この曲はアルバムで聴く方が確実に感動が大きいと思う。コンセプトアルバムなので全曲通して聴くと映画を観終わったような感覚になれます。ちょっとサイケなジャケットもカッコいいアルバムです。

2025年02月02日

-

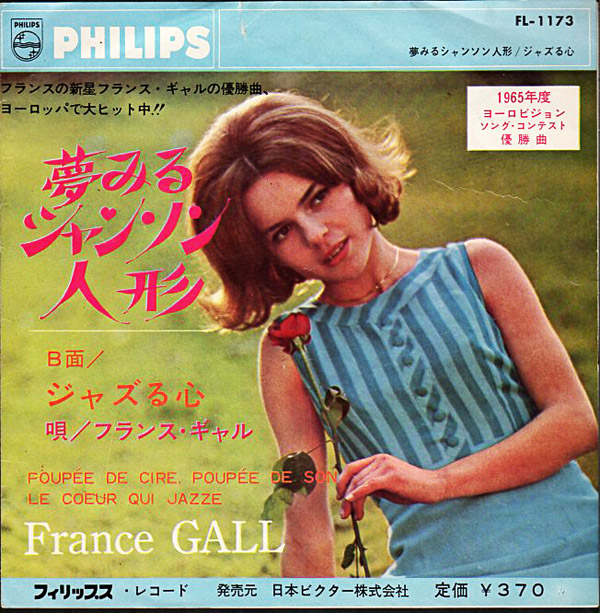

フランス・ギャル『夢みるシャンソン人形』/1965年 シングル

フランスのポップシンガー「France Gall」の大ヒットシングル。1965年9月に日本発売されました。「フランス・ギャル」は芸名です。ものすごいキャッチーな芸名で日本でも覚えられやすかったのだと思う。A面「Poupée de cire, poupée de son」(邦題「夢みるシャンソン人形」)作詞・作曲 セルジュ・ゲンスブール日本でも大ヒットして今でもラジオで流れる事もあるしCMに使われたりして耳にする事は多いように思うのでタイトル知らなくても聞いた事がある人はかなり多いと思う。セルジュ・ゲンスブールが作った曲です。セルジュ・ゲンスブールと言えば「ジェーン・バーキン」との関わりが深い事でも有名。共演もしているし、楽曲提供もしていてパートナーでもあった。「フランソワーズ・アルディ」にも楽曲提供しています。「ブリジット・バルドー」とも共演していました。邦題の「夢みるシャンソン人形」は曲調はポップでキャッチーなのですが、原語のタイトルは直訳すると「蝋人形、詰め物をした人形」となるようです。まったくイメージが変わってしまって聖飢魔IIのタイトルかと思うような怖さ。日本盤の歌詞カードの訳詞は「私は蝋で作ったお人形 ヌカで作ったお人形 私の心は私の唄にきざまれている 蝋人形、ヌカ人形の私の心は良くも悪くもサロンのお人形」こんな意味深な歌詞ではじまります。アイドル歌手の虚しさをアイドル真っ只中の「フランス・ギャル」に歌わせる「セルジュ・ゲンスブール」の凄さに惹かれる。こんな軽快な明るい曲でそんな歌詞を歌わせてるのもおもしろい。途中でかなり低い音が出てきます。完全に「フランス・ギャル」の声域から外れた低い音です。吐息のようなため息のような声で低い声で歌う所が自分は凄く気に入っています。山本リンダさんの「きりきり舞い」でも同じような手法を感じる部分があって、「夢みるシャンソン人形」を聴く度にいつもリンダさんのその部分を思い出す。「♪退屈な時は 死にそうになるのよ〜」の「なるのよ〜」の一番低い音がかなり音程が不安定で危うさを感じさせる効果を凄く感じる。多分、山本リンダさんはその低さの声は簡単に出せるはずなのに、わざと不安定に歌うように都倉俊一さんに指導されたのじゃないかと思う。「きりきり舞い」って曲が「どうにもとまらない」以降の激しい女シリーズからイメージを外して可愛い裏声を使っての歌唱で再び新しいイメージ作りに成功しました。「夢みるシャンソン人形」は日本のアイドル歌手やシンガーが多くカバーしています。B面「Le Coeur Qui Jazze」(邦題「ジャズる心」)作詞 Robert Gall 作曲・編曲 Alain Goraguer作詞のロベール・ギャルはフランス・ギャルの父親です。邦題の「ジャスる心」は昭和40年に付けられたと思えないまるで2000年代のようなタイトル。「〜る」って流行り言葉のようになってる現在から60年前にもこんな「〜る」ってあったのか…。この前サンケイブリーゼ観た水夏希さん出演の芝居の長いタイトル・・・「シンる・ひま オリジナ・る ミュージカ・る「ながされ・る君へ~足利尊氏太変記~」を思い出した^^;この曲はモロにジャズのめちゃくちゃカッコいい曲です!この曲をパクってる曲が山ほどあるような気がする。

2025年02月01日

-

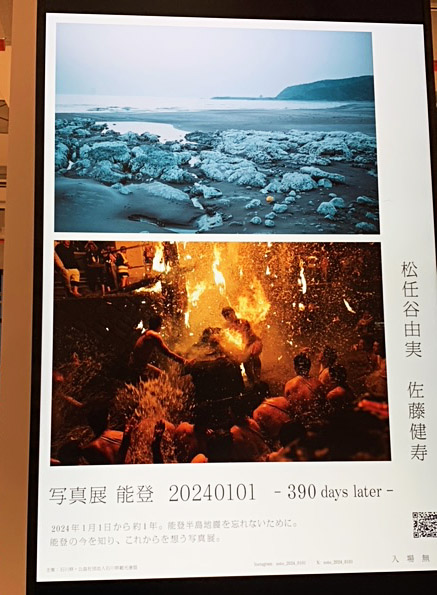

「写真展 能登」 松任谷由実・佐藤健寿 /KITTE大阪2階@JP Cafe

KITTE大阪で開催されている「写真展 能登」を観てきました。2024年1月1日のあの震災、そして能登豪雨を超えての1年間の記録。いろいろと自分の経験と重なる所もあって考える事も多かった。1995年1月17日…阪神淡路大震災で生まれ育った自分の家が全壊、そして友人、知り合いをあの一瞬で亡くした。家を建て直しやっと落ち着いてきた頃の1998年9月…新湊川氾濫による水害。床下浸水、そして地下に倉庫があるのですが、そこに水が入り込み地下室が泥水で満タンに。泥水を汲み出すだけで大ごとだった。震災と水害のダブルのダメージで精神的にもグッタリしていたのを鮮明に思い出した。能登は1年間の間に震災と豪雨を立て続けに経験して、すぐに精神的に立ち直る事はしんどいだろうし、それでも無理してしまうのも分かるような気がする。ユーミンが写真展という形で現実を伝えてくれたのを観て、忘れそうになってたあの時の思いを再びリアルに思い起こさせてくれた。阪神淡路大震災から30年経っても何かあるごとに記憶から消したい場面が浮かんでくる事がある。能登で震災にあって心を痛めてる人が明日を楽しみに思える日が早く来るように願ってます。(写真撮影OKだったので、心に引っ掛かる写真を撮った。 佐藤健寿さんの撮影した写真は現実をそのまま見せているように思えて、リアルなドキュメント。 演出感はまったく感じない写真だと思える)(この写真の数々は1995年1月〜2月の地震時そのままでまったく手付かずの近所の風景と同じに思えた。 あの下で何人亡くなったとか、あのおばちゃんの家だったのに…とか物凄く間近かに初めて「死」を リアルに感じた時でした)(能登の人たちにユーミンの思いは何かしら伝わってると思う。 デビュー当時から特にお世話になった石川県をずっと大切に思ってるユーミン)帰りの電車の中でアルバム「acacia」を聴きながら帰った。2001年6月発売のユーミンの31枚目のアルバム。この中に能登と所縁のある「acacia [アカシア]」が収録されています。このアルバムにも好きな曲が多く「哀しみを下さい」は今日、震災の事など思い出してから聴くとまた違ったように聞こえて感動が大きかった。「So long long ago」はピアノの力強いストロークとユーミンの優しい声が胸の奥を温かくさせてくれる。「幸せになるために」も聞けば聞くほどにこの曲の凄さがわかってくる。「PARTNERSHIP [after]」のピアノの美しい音色とユーミンの声に心が震える。「acacia[アカシア]」は能登半島地震で被災した人々に向けてのチャリティシングルとして発売から23年経てシングルカットされた。「♪今は見えない未来に たった一つの道しるべ」「写真展 能登」を観てから、すぐ近くのブリーゼブリーゼの中に新たにインド料理屋が出来たと聞いて 友人3人でインド料理を食べに行った。 インド料理はメニューはある程度どこも同じなんだけど(南インドと北インド、ネパールで変わるけど)ここのお店ではこれまでに見た事のない料理があった。この写真のたこ焼きのような物も初めてだった。パリパリに焼き上げてるボール状の中にポテトや乾麺が入っててそこに真ん中のミントの香りのするスープを注ぎ込んで一口で一気に食べる…。パニプリって名前の料理。不思議な味だけど美味しかった!ここのお店にはチーズナンの他にブルーチーズナンがあった。ブルーチーズ大好きなのでこのナンも美味しかった。飲み物はインド料理屋に行くとだいたいインドウイスキーとネパールラムを飲んでる。インドウイスキーは水割りでラム酒はいつもロック。ウイスキー水割り1杯とラム酒ロック美味しくて3杯飲んだ。

2025年01月31日

-

ジョニー・ソマーズ『ワン・ボーイ』/1963年 シングル

ジャズ、スタンダードシンガーの「Joanie Sommers」のデビューシングル。A面「One Boy」ブロードウェイ・ミュージカル「Bye Bye Birdie」のナンバーだったこの曲をレコーディング。そしてこの曲がデビューシングルになった。この曲はロングランヒットしました。1963年に「Bye Bye Birdie」が映画化された時にB面を新曲にして再びこの曲を再発。再びヒットすると日本盤でもこの曲が発売された。日本でもヒットして多くのアーティストがカバーしました。ジョニー・ソマーズの声の魅力はモノラルのアナログ盤で聴いてもまったく色褪せない。この曲が再発されるまでに「Johnny Get Angry」と「Memories Memories」が日本では大ヒットしました。特に「Memories Memories」はジョニー・ソマーズ本人が日本語バージョンをレコーディング!日本語版「すてきなメモリー」は大ヒット!多くの日本の女性歌手がカバーして歌った。日本人が歌っているとしか思えない発音の美しさに驚きます。日本語が上手い海外のアーティストは多くいましたが、ジョニー・ソマーズほどに完璧に近い日本語で歌ったシンガーはいないかも知れない。日本語で歌っても声の良さが突出しています。B面「Joanie Sommers」(邦題「恋の六月」)この曲はややハードなブルースナンバーでジョニー・ソマーズも都はるみさん並に唸って歌ってます。イントロのホンキートンクっぽいピアノからカッコ良さ満載です。50年代、60年代、70年代、もちろんその前も物凄い個性と歌唱力のシンガーが溢れていました。よほどの大ヒットじゃないと忘れ去れていくが現実。自分も今日、ジョニー・ソマーズを急に聴かなければ忘れかけてた。ジョニー・ソマーズは現在83才でご存命です。(ジャケット裏の広告。1963年だと59800円は凄い高価な物だと思う。 このシングル盤が330円です。 この古いステレオ、意外と凄く良い音なのかも知れない)

2025年01月30日

-

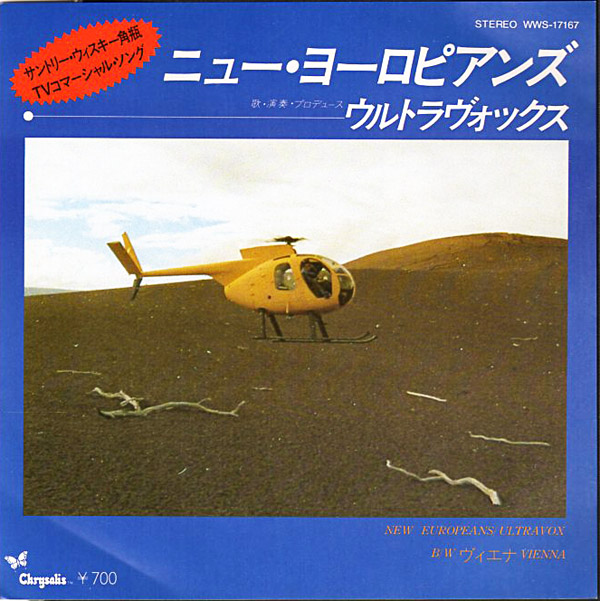

ウルトラヴォックス『ニュー・ヨーロピアンズ』/1981年 シングル

イギリスの New wave、Synth-rockの「Ultravox」が1981年リリースしたシングル。この曲、とにかくカッコ良くて初めて耳にした時にすぐにレコード買おうと思った。それまでに「ウルトラヴォックス」はほとんど知らなくてこの曲きっかけで数枚レコードをかうようになった。初めて耳にしたのが「サントリーウイスキー角瓶」のテレビCMでした。このシングル盤のジャケットはそのCMの場面です。この黄色いヘリコプターに乗ってる男性が様々な格好をした日本人女性を低空飛行で見る。いきなりミッジ・ユーロが弾くギターの鋭いカッティングの音が響くCMCMの内容的には??なんですが、(「サントリーウイスキー角瓶」)メンバー構成Midge Ure – Guitars, Synthesizers, VocalsChris Cross – Bass, SynthesizersWarren Cann – Drums, Electronic percussionBilly Currie – Piano, Synthesizers, viola, violinA面「New Europeans」ザクザクなイントロのギターカッティングが最高にカッコよく、歌が入ってからのアレンジも隙がない完璧さを感じる。この曲は1980年7月発売の4枚目のアルバム「Vienna」の2曲目に収録されてる曲。この4枚目のアルバムからミッジ・ユーロがボーカル、ギターで参加。そしていきなりこのカッコ良いギターカッティングを聴かせる。この曲にハマってアルバムを買い、遡ろうと3枚目のアルバムを買った。最初はアルバム「Vienna」イメージとは違ってたのですが、ジョン・フォックスがボーカル時代の物も気に入って聴いてた。CMでのこの曲のインパクトが強かったのか、シングルはヒットしました。海外ではこの曲はシングルカットされていません。B面「Vienna」アルバム「Vienna」が発売された当初、売り上げは伸び悩んでいました。第一弾シングルカット曲「Sleepwalk」、第二弾シングルカット曲「Passing Strangers」とあまり売れずに第三弾タイトル曲「Vienna」をシングルカット発売。「Sleepwalk」なんてアップテンポでキャッチーなので売れそうなものなのにダメで、「Passing Strangers」は骨太ロックなHeavyさもあるカッコ良い曲だけど売れなかった。そしてこのマニアックな印象の強いこの曲が大ヒット。やっぱり曲の美しさの勝利なのかも。この曲をヘッドフォンで爆音で聴くのが好きだったのを思い出した。違う空間に行けそうな感覚になるアレンジです。「Live Aid」でこの曲を演奏した時が最高にカッコよかった!

2025年01月29日

-

Helloween『JUDAS』/1986年 1stミニアルバム

ドイツのメタルバンド「Helloween」の1986年9月発売のミニアルバム。2ndアルバム「Walls of Jericho」が1985年11月に発売されて、1st含め凄く気に入ってたバンドで次のアルバムが待ち遠しかった。発売されたのがこのミニアルバム。(「ハロウィン」でカボチャはわかるんだけど、曲がめちゃくちゃカッコイイのにジャケットも もう少し考えてほしかった。この前の2枚のジャケットもアレなんだけど、これまで以上に アレなので初めて手にした時、はぁ?って感じでした)※ この「JUDAS」はシングルとして発売されたのですが、いろんなバージョンが発売されて3曲入り7インチ45 RPM、 3曲入り12インチ45 RPM 5曲入りミニアルバム33 ⅓ RPM今日、聴いてたのは5曲入りミニアルバムです。33回転なので45回転より音質が落ちるので少し損な気分もするけど、12インチシングルを買わずにこのミニアルバムを選んだ。結局、A面は「JUDAS」の他に1stアルバムに収録されてた曲がそのまま2曲収録されてた。それから紛らわしいのが収録曲順が裏ジャケに書かれてる物とまったく違う事。A面「JUDAS」「Ride The Sky (Live)」「Guardians (Live)」B面「Victim Of Fate」「Cry For Freedom」との曲順で掲載されています。正しくは・・・・A面1曲目「JUDAS」2曲目「Victim Of Fate」3曲目「Cry For Freedom」B面1曲目「Ride The Sky (Live)」2曲目「Guardians (Live)」レコード店で買って帰って来てすぐに聴きたくて、ターンテーブルにレコード盤を乗せた。初めて聴く新曲の「JUDAS」・・・いきなり1発で気に入ったのを覚えてる。そしてさあ!楽しみにしてた「Ride The Sky 」のライブバージョンが聴ける!と思ったら聴いたことのあるリフ・・・「Victim Of Fate」だ・・・裏ジャケの曲順を見直したのをはっきり覚えてる。まあ、B面聴けば一番楽しみだった「Ride The Sky 」のライブバージョンは聴けたんだけど。(曲順のクレジット・・・🎃面と🎃🎃面ってのも可愛いけど曲とは合っていない)「JUDAS」イントロから最高です!あの頃はHelloweenの曲の中で一番好きだったように思う。このままの路線で突き進んでいくものだとばかり思ってた。次からボーカルが変わってしまって何となく冷めてしまった。ギターに専念したかったのもわかる。その後も数枚アルバム買ってたけど、この「JUDAS」までが好きだったのでHelloweenは次第に聴かなくなった。Kai Hansenのボーカル、特に特別上手いわけでも個性があるわけでもないんだけど自分は凄く声質も好きで荒さも好きだった。Michael Kiskeは声も伸びて歌も抜群に上手い。でもKai Hansen脱退後は聴き続けようとは思わなかった。「JUDAS」・・・アナログ盤で何十年かぶりに聴いてちょっと感動で泣けそうになった。「Victim Of Fate」「Cry For Freedom」この2曲は少し前に1st EPの事を書いた時に書いたので。B面1曲目「Ride The Sky (Live)」2ndアルバム「Walls of Jericho」のオープニングナンバーのライブバージョン!小さくあのテーマ曲が流れて、雄叫び1発でこの曲が始まる。音質はそんなに良くなくてブートの高音質並みなんだけど、初めて聴くライブバージョンに感動したのを覚えてる。オープニング部分は凝ったアレンジになってたけど、曲が始まるとスタジオバージョンを忠実に歌も演奏も進んでいく。やっぱりこの曲はカッコイイ!カイ・ハンセンの歌い回しも凄く好きだ。2曲目「Guardians (Live)」2ndアルバム「Walls of Jericho」のA面4曲目収録の名曲のライブバージョン!この曲も大好きだった曲。ハロウィン節っていうかジャーマンメタルらしいサビにもハマった。2nd「Walls of Jericho」は本当に凄い回数聴いてたアルバム。このライブバージョン最高過ぎます!確か、この時のラインナップでのライブのブートレックも持ってたと思うので今度、レコードの棚を探してみようと思う。きっかけがなければハロウィンも一生聴いてなかったかも知れないバンドだった。ここ何年か前から昔、凄く聴いてたものを聴き直すようになって、ほとんど聴かなくなってた様式美系メタルや北欧メタル、スピードメタルなど新鮮な気分でまた聴けてるのがうれしい。(この歌詞カードの曲順もまた違う。発売ギリギリまで曲順でもめてたのか?とまで思ってしまう)

2025年01月27日

-

サクソン『Back On The Streets CLUB MIX』/1985年 12インチシングル

イギリスのメタルバンド「SAXON」の1985年発売の12インチシングル。この曲は7枚目のアルバム「Innocence Is No Excuse」からの先行発売シングル。アルバム発売が1985年9月2日で、このシングル発売が1985年7月22日。約1ヶ月半早くの先行発売でした。このクラブミックスと同時に 「Extended Version」入りの12インチシングルも発売された。レコード会社もメンバーもこの7枚目のアルバムでアメリカ進出を成功させようとお金もかけて力を入れていましたが、思ったような結果は得られなかった。でも自分はこのシングル聴いた瞬間から気に入ってた。軽くなったとかアメリカに心を売ったとか妙な事を言われてたけど、自分は何の問題も感じずにただただカッコいい曲だと思ってた。デビューの頃からSAXONに肩入れしてたのですが、このアルバムでさらに好きになった。(このシングル含めアルバムのアートワークもこれまでの物とはガラリと変わった)A面「Back On The Streets (12" Club Mix)」通常バージョンは4分でこの12インチバージョンが5分10秒でさらに満足できる内容です。イントロリフが2段構成になってて、本リフに変わる部分が未だにゾクゾクする。輸入レコード屋でこのレコードが入荷した日に2種類の12インチシングルを購入!SAXONもシングルなどが入荷したら連絡してくれるレコード店の店員さんがいた。前作「Crusader」ももちろん名盤で発売当初から結構べた褒めされてた印象。一部のメタル評論家が「Just Let Me Rock」などがアメリカに媚び売ってるとか書いてたけどまったく意味がわからなかった。どこがアメリカに媚び売ってるのか・・・。そしてアメリカに媚び売ったら悪いのか・・?ずっと「Princess Of The Night」や「Denim And Leather」「Motorcycle Man」「Wheels Of Steel」「20,000 Feet」「Heavy Metal Thunder」「Backs To The Wall」のような曲を書き続けてたらその人は満足してたのだろうか。アルバム「Innocence Is No Excuse」があったから後のサクソンの名曲の数々が生まれたと思ってる。(このアルバムのツアーはそれまでのSAXONのツアーよりもライティングもかなり多く吊っている。 セットもこれまで以上にお金がかかっている)B面1曲目「Live Fast Die Young」この曲はアルバム未収録のシングルのB面でしか聴けなかった曲。初期の楽曲にこだわってる人にも納得できる曲だと思う。激しく疾走感もある。この曲がシングルB面のみだったのは勿体なさすぎる。「Everybody Up」と入れ替わってても良いような気もする。アルバムの1曲目がもし「Live Fast Die Young」だったら印象はガラリと変わったと思う。自分は「Rockin' Again」の神秘的な始まり方が大好きなのでオリジナルのままで良いのですが。でもアルバム「Innocence Is No Excuse」は時間だ経つごとに見直され評価が高くなってきた。アートワークなども印象が急に変わったので「N.W.O.B.H.M」に拘ってた人には裏切られたような気になったのかも知れない。2曲目「Back On The Streets (7" Version)」普通にアルバムバージョンと変わりなく、すっきりと仕上がっています。先に「12" Club Mix」を聴いてたのでアルバムバージョンは何か物足りなさも感じるけど、この4分のバージョンが完成形なのだと思う。いつ聴いてもカッコイイし気分が高揚する。

2025年01月26日

-

アライヴァル『See the Lord』/1970年 シングル

イギリスのロックバンド「Arrival」の1970年発売のシングル。バンド構成 Dyan Birch – vocalsFrank Collins – vocalsPaddie McHugh – vocalsLloyd Courtenay – drumsDon Hume – bassRaphael Pereira – guitarTony O'Malley – keyboards A面「See the Lord」作詞・作曲 Dyan Birch, Frank Collins, Paddie McHugh日本盤のみA面とB面が逆になっています。この曲はゴスペル調のロックナンバー。ボーカルが3人いる事でゴスペル調の楽曲が分厚いコーラスとハーモニーで演奏できる。軽快なテンポなので日本ではこっちをA面にしたのだろうか。B面「I Will Survive」(邦題「生命(いのち)」)作詞・作曲 Frank Collins自分は断然、B面の方が好きです。日本も海外と同様にこっちをA面にしとけばもっと売れたんじゃないかと思ってしまう。この曲もゴスペルのような厚いコーラスで歌われてます。70年代前半のRockだとすぐにわかるアレンジです。ストリングスの感じとか70年代ブリティッシュロックそのものって感じ。同じイギリスのバンドとしてQueenも多少、このバンドを聴いてたように感じる所が多々ある。Queenのファーストアルバム辺りのコーラスアレンジとか、この曲の終わり方とか。このバンドはかなりマイナーなイメージを持ってたけど、イギリスではやはりかなり人気だったようです。1974年には活動しなくなってるみたいです。

2025年01月25日

-

メラニー『レイ・ダウン』/1970年 シングル

アメリカのシンガーソングライター「Melanie」の大ヒットシングル。1970年6月25日日本発売60〜70年代フォークシンガーの代表的なアーティストの一人。このシングルは20代前半の頃にとあるレコード会社の人にもらったシングル盤。「フォークも好きなら聴いてみたらいい」とか言われて受け取ったように記憶してる。このシングルを聴いてすぐにはハマらなかったけど、年を重ねてからアルバムも買ったりして他にも多くの曲を聴くようになった。「Melanie」を聴くきっかけになったのが、もらったこのレコードから。シングル詰め込んでるケースの中から何気なく選んで聴いてた。まったく知らなかったのだけど、「Melanie」は昨年の今日(1月23日)亡くなっていました。Wikipediaでシングルの発売日を確かめてたら昨年亡くなった事を知った。・・・合掌A面「Lay Down (Candles in the Rain)」(邦題「レイ・ダウン」)作詞・作曲 Melanie Safkaこの曲でパフォーマンスしてるのは正しくは「Melanie and The Edwin Hawkins Singers」ゴスペルミュージシャンのエドウィン・ホーキンス率いるゴスペルグループとのコラボです。いきなりゴスペルの分厚いコーラスから始まりますが、アルバムではこの曲は2曲目で1曲目に「Candles in the Rain」と題された朗読が1分40秒ほどあります。静かなメラニーのスキャットとともに朗読があり、いきなり派手にゴスペルのコーラスが始まる…そんな構成でアルバムは進行します。シングルではその流れをぶった切って真逆にしています。5分30秒で少し長めになるけど、アルバム通りに2曲繋げてA面にすれば良いって思ってる。そしてB面は「The Rolling Stones」のカバー「Ruby Tuesday」か「James Taylor」のカバー「Carolina in My Mind」が良い。両曲ともアルバム「Candles in the Rain」に収録されています。B面「Candles in the Rain」先住民の民族音楽っぽいスキャット、そして朗読。「人は兄弟として生きることができる」この朗読から始まる3rdアルバム「Candles in the Rain」も好きでよく聴いた。現在は廃盤になってるみたいです。

2025年01月24日

-

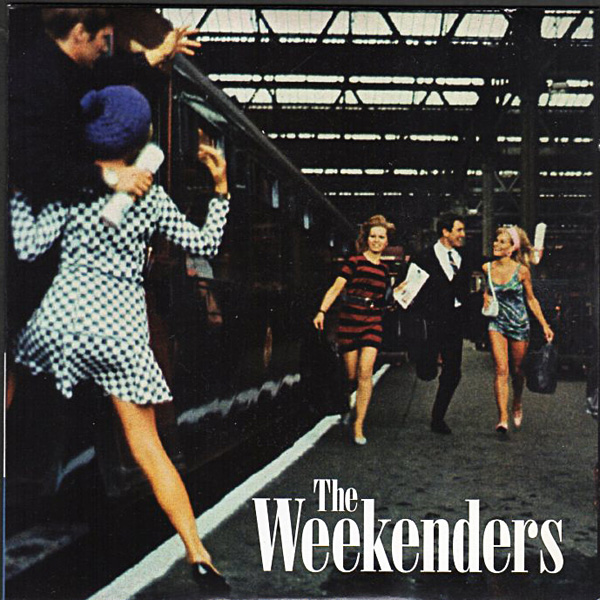

The Weekenders『Man Of Leisure』/1995年 2ndシングル

イギリスのインディーロック「The Weekenders」の2ndシングル。昨日のブログに引き続き、ジャケ買い成功例のバンドです。3枚のシングルと8曲入りのCompilations Album「That Was Now But This Is Then」を発売して解散しています。何かのきっかけで日本ではそれなりに有名になったバンドです。バンド構成Vocals – Paul TunkinGuitar – James HenderBass – Chris RemingtonDrums – Steve SmithA面「Man Of Leisure」作詞・作曲 Paul Tunkinジャケットを初めて見た時、1960年代のヨーロッパ映画のサントラだと思った。動き始めた列車、乗り込もうと必死にホームを走ってる人…この状況を想像して誰もが思い出すのはキャサリン・ヘップバーン主演の「旅情」です。このジャケットの人たちの状況とはまったく違うのですが、列車の中から必死に手招きする人、駅のホームをその人に向かって必死に走ってる人、「旅情」とは違うけど、脳内にあの映画のラストシーンがインプットされてしまってて、このジャケットを見てサントラ盤だと思ったのだと思う。このジャケットの若者たちはもっと楽しげで今からバカンスにでも出かけるのか、悲壮感はない。でも、凄くいいジャケットです。まったくジャンルも知らずにジャケ買いしたパターン。ジャンルが書かれてたり、バンド紹介のポップが貼られていたわけでもなくまったく0の状態で聴いたレコードでした。このレコードもイントロ聴いた瞬間にジャケ買い成功!って思えたレコード。ジャケットの世界観と近いイメージで60年代の世界です。急にビートロック的な展開になるのも最高に良い!20年以上ぶりにレコードに針を落としたけど、もし今日聴いてなかったら一生聴いてなかったかも知れない。死ぬまでに聴ける音楽なんて限られてるから、自分にとって上質なものだけを聴く。自分にとって不必要なものは一切耳に入れないのを徹底するようになった。B面「World Of His Own」作詞・作曲 Paul Tunkin疾走感のあるポップロック。短い曲だけどリズム隊もギターの刻みもめちゃ気持ち良い!もうちょっと聴いときたいと思うのに、あっさり終わるのも良い。このバンドのもう1枚持ってる3曲入りシングル盤のジャケットはSF映画のサントラ盤のようです。その曲も最高なのに解散はもったいないといまだに思ってしまう。

2025年01月23日

-

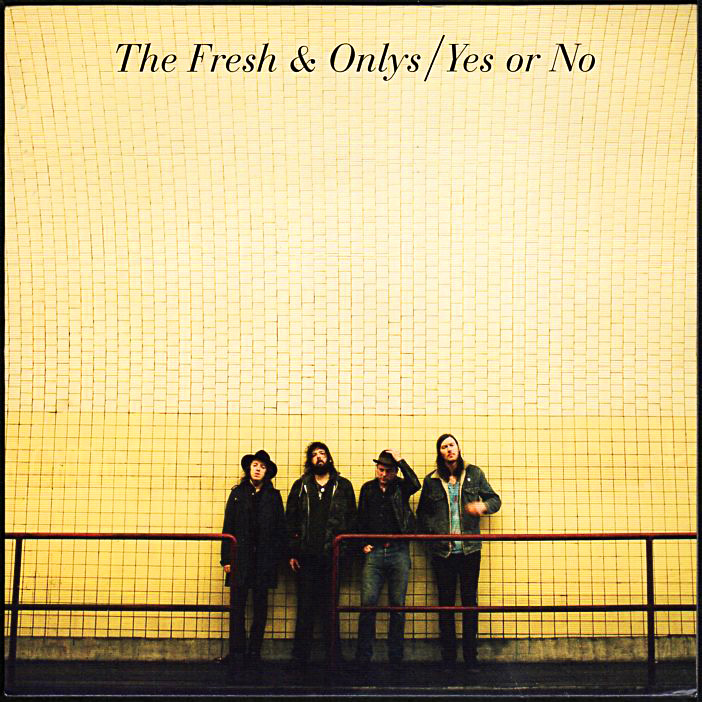

フレッシュ・アンド・オンリーズ『Yes or No』/2012年 7インチEP

アメリカの Indie Rock「The Fresh & Onlys」の2012年9月発売のシングル。4thアルバム「Long Slow Dance」からのリードトラック。アルバムには2曲目に収録されています。バンド構成Vocals – Tim CohenLead Guitar, Acoustic Guitar [12 String] – Wymond MilesBass, Rhythm Guitar [Electric] – Shayde SartinDrums, Percussion – Kyle GibsonA面「Yes or No」作詞・作曲 Shayde Sartin , Tim Cohenこのレコードは大阪ミナミのアメリカ村の輸入レコード屋で店頭のコメントとジャケットの色合いでジャケ買いしたもの。ジャケットに貼られてたコメントにはたしか、サイケデリック要素のある80年代POPの影響を受けたインディーロックみたいな事が書かれてて興味持ったのとジャケットの色や写真の質感がちょっとヒプノシスっぽさを感じたのもあって購入。これもジャケ買い成功例のひとつ。このシングルはCDでは発売されてなく7インチのアナログ盤のみでの発売。針を落とした瞬間にジャケ買い成功!って思えたレコード。この曲にはあまりサイケさは感じなかったけど、ビート感って言うのかとにかく気持ち良い。メロディも好きな感じでボーカルの声質も良いし、何よりがんばり過ぎてない感じが凄くカッコいい!このシングルがかなり気に入ったのでしばらくしてからアルバム「Long Slow Dance」も買った。アルバムはCDで購入。アナログ盤が凄く高い値段設定のものしかなくてCDにした。アルバムも最高だった!アルバムの事はまたいつか書こうと思う。少し前に書いたインディーロック「Gauntlet Hair」も500枚限定だったと思うけど、このアナログシングル盤も500枚限定B面「Take Back the Night」作詞・作曲 Shayde Sartin , Tim Cohenゲストボーカルに「Paula Frazer」を迎えてレコーディング。彼女の声が入ってくるとサイケ感が一気に増す。この曲はアルバム未収録でこのシングルのB面に収録された。タイトルの「Take Back the Night」のイメージそのものの、ややDARKで疾走感もある最高のナンバーです。A面、B面とも凄く気に入ったのは珍しい。正直、インディーロックいろいろと買ってた時期があったけど、自分にとってハズレって思うのが半分近くあった。メタルなんかはジャケ買いで失敗する事は少なかったように思うけど。まだまだジャケ買い成功のインディロックのレコードやCDもあるから、聴き直して見ようと思ってる。

2025年01月22日

-

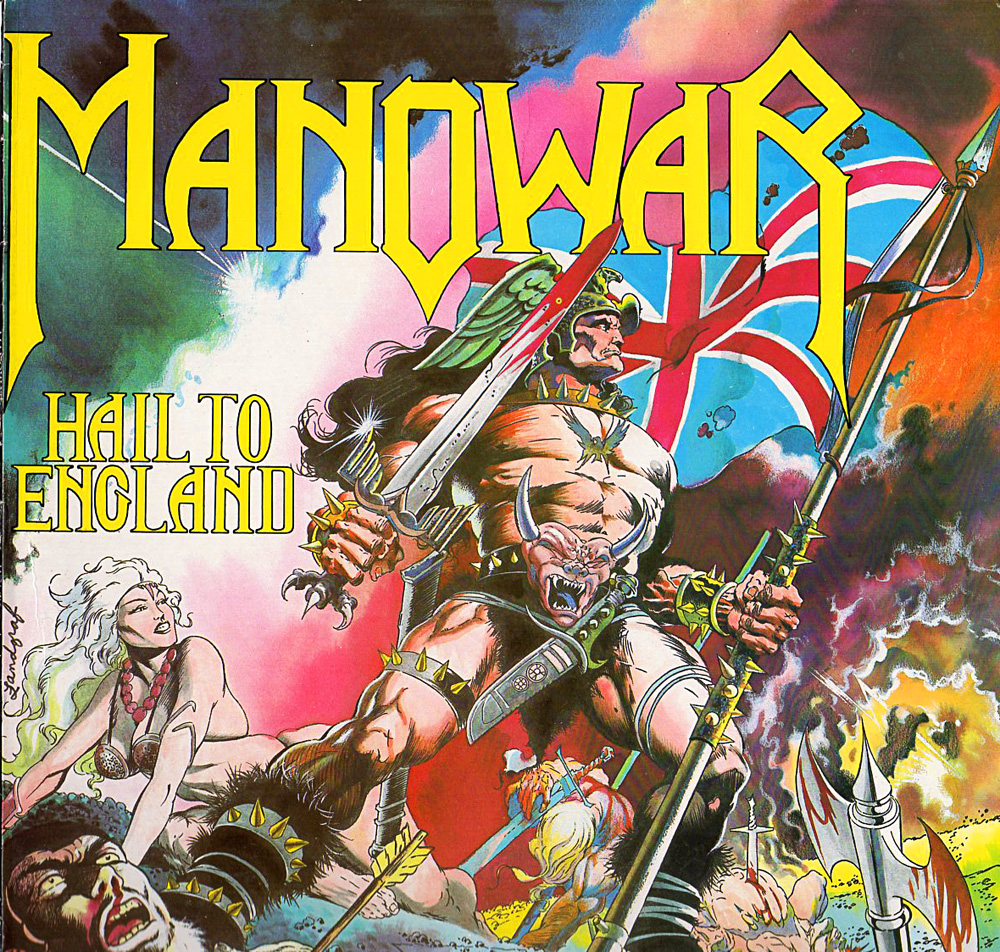

マノウォー『Hail to England』/1984年 3rdアルバム

アメリカのメタルバンド「Manowar」の3枚目のアルバム。1984年2月に発売。このアルバムはたしかアナログ盤での日本盤の発売はなかったように思う。CDで初めて日本盤が発売されたと記憶してるんだけどどうだったかな。日本盤出てたら必ず買ってたと思うから…。これはアメリカ盤のLPです。前もって何の情報もなくて店頭でいきなりジャケット見つけて買ったと思う。梅田のHOGGで買ったように思う。最初、ジャケット見た時にブートレッグだと思った。見つけた店がブートレッグを多く取り扱ってた店だからってのもあるし、ジャケットが何となくチープに感じたのもある。CD化されてからはCDでばかり聴いてたけど、最近は何でもアナログ盤で聴くようになってきた。このアルバムも今日アナログ盤で聴いてた。2ndアルバム「Into Glory Ride」に続きこのアルバムも7曲入り。長尺曲が1曲だけなのに何で7曲なんだろ?って当時は思ってた。「Into Glory Ride」には長尺曲が3曲収録されていた。「Hail to England」は6日間でレコーディングしたアルバム。1983年秋に予定していた初のイギリスツアーが中止になってしまったお詫びも込めて次のアルバムはイギリスを讃えるアルバムにしたとか。イギリス、ヨーロッパでの人気が高まってきていた時期でした。(MANOWARはジャケットが良ければもっと売れたと思う。ジャケットはかなり重要。 好きな内容のアルバムは山ほどあるけど、好きなジャケットはほとんどない。 4枚目「Sign of the Hammer」のジャケットが一番いいかな。日本盤の「Sign of the Hammer」の ジャケットは…。なんで日本盤だけあのジャケットw 日本以外はシンプルで渋いジャケットなのに…)『MANOWAR』Eric Adams – VocalsRoss the Boss – Guitars, KeyboardsJoey DeMaio – Bass, Bass pedalsScott Columbus – Drums, PercussionA面1曲目「Blood Of My Enemies」2曲目「Each Dawn I Die」3曲目「Kill With Power」4曲目「Hail To England」B面1曲目「Army Of Immortals」2曲目「Black Arrows」インスト3曲目「Bridge Of Death」約33分のアルバムなのであっという間に終わってしまいます。ミニアルバムのような感覚でした。1曲目「Blood Of My Enemies」メタルアルバム1曲目のイントロとしては異色な始まり方。リズム隊、リフが入ってきてからはHeavyなミディアムテンポのドラマチックなメタルに。ボーカルのEric Adamsの歌唱力は強烈ですが、歌の巧さが嫌味に聞こえないのが良い!このアルバムで完全にMANOWARの方向性がハッキリしてきたと思う。2曲目「Each Dawn I Die」は発売当時は地味なイメージしかなかったのですが、次第にシブさとカッコよさを感じられるようになった曲。地味に感じるのは次の曲が凄すぎてそう感じてしまうのは仕方ないかも知れない。3曲目「Kill With Power」はマノウォーファンの中でも大人気曲。1984年時点だとかなり速い曲の部類に入ってた。今でもじゅうぶんに速いと思いますが、デスメタルやブラックメタルの異常な速さの曲と比べても引けを取らない速さ。この曲を聴くと何歳になってもワクワクするから不思議。初めて聴いたのが20歳過ぎた頃だと思うけど、あれから飽きずに聴けてるのはやっぱり名曲だから。4曲目「Hail To England」タイトルナンバーはイギリスを讃えまくりの曲。イギリスでのライブではきっと凄く盛り上がるのだろうな。でも、この曲のライブバージョンって聴いた事あったかな・・・。このアルバムの他の曲はほとんどライブバージョンででも聴いてるけど、このタイトルナンバーは聴いた事がないような気がする。B面1曲目「Army Of Immortals」この曲も凄く好きな曲。ライブ盤にも収録されています。3曲目「Bridge Of Death」は9分にも及ぶドラマチックな大作。冒頭のパートは美しく次第に激しくなるアレンジにぐいぐい引き込まれていく。笑い声で終わっていくエンディングはちょい怖いw(裏ジャケはこれ。・・・・)(歌詞カード兼、レコードの内袋。これももう少し何とかできたはず)

2025年01月21日

-

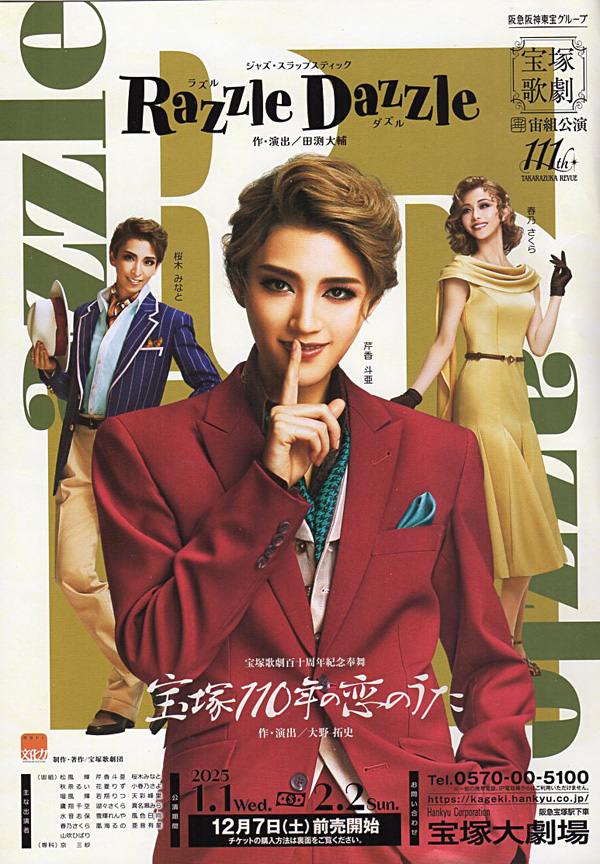

芹香斗亜 主演 宙組公演『宝塚110年の恋のうた / Razzle Dazzle』/宝塚大劇場

凄く久しぶりに宝塚歌劇を観てきました。宙組公演「宝塚110年の恋のうた/Razzle Dazzle」の2本立て。和物ショーが先に上演で休憩挟んでお芝居でした。宝塚歌劇百十周年紀念奉舞「宝塚110年の恋のうた」は宝塚歌劇のこれまでの歴史の和物作品の中から選ばれた曲をオムニバス形式でストーリー仕立てにしたショーでした。年代的に自分が思い入れが強いのは、やはり「星影の人」。汀夏子さんの初演、そして中日劇場での水夏希さんの再演。両方とも凄く感動した。汀夏子さん、水夏希さん…って文字を打ってみて気づいたんだけど、漢字三文字で真ん中が「夏」、そして「み」から始まる。そして雪組トップスター。まったくそんな風に思った事もなかったけど、再演で水夏希さんがやったのも必然だったのかな。水夏希さんの沖田総司、物凄く似合ってたし水夏希さんに一気にハマっていった作品でもあった。でも水夏希さんがトップになってから和物の芝居は「星影の人」だけだったのが残念すぎる。和物のショー「風の錦絵」では武田信玄を演じ川中島の合戦の場面を寸劇で演じたのは良かった!水夏希さん、彩吹真央さん、音月桂さん、彩那音さん、凰稀かなめさん5人が揃う「白浪五人男」はAQUA5の5人で演じたのも最高だった。「Razzle Dazzle」はハリウッドの映画スタジオを舞台にしたコメディー作品でした。映画の世界を舞台にしてる作品はどれも結構好きです。最近の作品では蘭寿とむさんの退団公演「ラスト・タイクーン」が印象に残ってる。大和悠河さん、蘭寿とむさん、花影アリスさんで演じた「雨に唄えば」は7回も梅芸に行って観劇した。リナ・ラモント役の北翔海莉さんも最高におもしろかった。映画監督ロスコー・デクスター役の七帆ひかるさんも3枚目の少しおかしな監督をうまく演じてた。2枚目以外を演じる事がほとんどなかったので新鮮で凄く笑えた。綾瀬あきなさんを認識して注目しはじめたのも「雨に唄えば」だった。チアガール役でとにかくおもしろかった。ミス・ディンスモア役の大海亜呼さんに注目しはじめたのもこの作品。ボイストレーナーの役で、この役もだんだんとおもしろさを出していく役で最高でした。今回のハリウッド映画界を描いた作品「Razzle Dazzle」も華やかでダンス場面もたっぷりあって楽しめた。

2025年01月20日

-

新開地交差点の夏みかん

毎年、新開地の交差点の角に夏みかんの木が1本だけポツンとあって夏みかんがたわわに実ります。いつもこんな真冬だったかな?と思いながら写真撮った。観賞用に市が植えたもので、実を採るのはダメ。落ちて来たものなら拾って食べてもいいとか…。でも、誰かが絶対に毎年採ってると思う。いつも下の方だけ実がない^^:1月18日… いつもより少なめに感じるけどいっぱい夏みかんが実っています。夏みかん、甘夏、はっさく・・・大好物です。この木を見ると、帰りにくだもの屋に寄って柑橘系くだものを買って帰る確率が倍増。今の夏みかんは甘夏が多く、これはこれで美味しいけど、昔に子供の頃に食べてた、めちゃくちゃ酸っぱくて皮がガチガチに硬い夏みかんをまたいつか食べたいと思う。半分ぐらいカスカスの実の時もあったけど。あの飛び上がるほどすっぱい夏みかんが好きな小学生でした。少しだけ塩をつけて食べてた。自分は、梨と西瓜と夏みかん、八朔が最強に好きなくだものです。

2025年01月19日

-

水夏希 出演 シンる・ひま オリジナ・る ミュージカ・る 革命『もえ・る剣』/サンケイホールブリーゼ

水夏希さんが出演しているオリジナルミュージカル「燃える剣」を観劇してきました。17時30分開演で終わったのが21時50分… 4時間20分の長い公演でした。2部構成で、1部はミュージカル「もえ・る剣」2部はショー「カイコクしてくだ祭(さい)1853」休憩は20分休憩が2回「もえ・る剣」は幕末、明治維新を描いているミュージカル。水夏希さんは徳川慶喜役。女性として生まれ男性のふりをして将軍になった設定。前に水さんが演じたオスカルの設定に似てる。今回の幕末物の主役はspiさん演じる会津藩主の松平容保と幼い頃からの親友の斎藤一を演じる内藤大希さん演出担当、そして三条実美役の原田優一さんは最高におもしろい。何度もミュージカルの舞台などで観ていますが、2000年代前半の2枚目ミュージカルスターのイメージからどんどん幅を広げて、どんな役でもこなすマルチな俳優になって、出演してるのを見るだけでお得な気分になれる。石川禅さんのようなポジションになってきたような気もする。孝明天皇役の岡幸二郎さんも数え切れないほど出演してる舞台を観てますが、安定感と安心感をいつも感じさせてくれて、舞台を締める役割をしてる。幕府、朝廷、会津藩、土佐藩、そして新撰組が絡み合う大作幕末ミュージカルでした。そしてもう一つの楽しみだったのが、音楽担当のオレノグラフィティさん水夏希さんが出演してた2012年上演の「7DOORS ~青ひげ公の城~」にまだ若手俳優だったオレノグラフィティさんも出演。その時に初めてオレノグラフィティさんの存在を知った。その頃、劇団鹿殺しの団員だったオレノグラフィティさん、鹿殺しの舞台は毎年必ず観てた。鹿殺しを観に行くきっかけになったのがオレノグラフィティさんでした。「劇団鹿殺し」でも音楽も担当していたりしてました。鹿殺し出演を最後に観たのは「傷だらけのカバディ」だったと思う。そう言えば。劇団鹿殺しも最近、観に行ってない。前はチケット発売のメールやハガキが来てたけど、最近来てないと思う。それで毎回、公演を知ってチケット申し込んだりしてました。「ダリとガラ」か「ネオンキッズ」を観たのが最後だったような気がする。今回の作品の音楽、すごく良かった。鹿殺しでも侍物の芝居の音楽も担当してたのを思い出した。第二部のショーは凄い盛り上がってました。水夏希さんは「うっせえわ!」を歌った。第一部の芝居とは真逆にコメディ要素満載のバラエティショーでした。おもしろかった^^長時間座ってて腰とお尻が痛かったけど、じゅうぶんに楽しめる4時間20分でした。

2025年01月19日

-

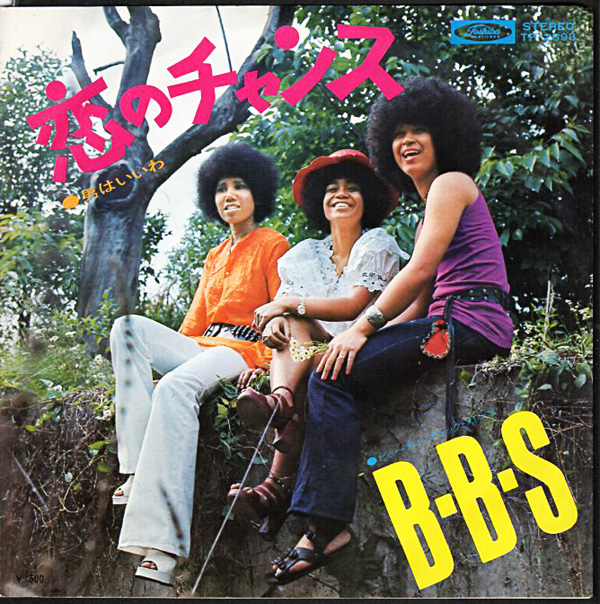

B・B・S(ビューティ・ブラック・ストーンズ)『恋のチャンス』/1972年 1stシングル

ハーフ3人組「B・B・S」のデビューシングル。「ゴールデン・ハーフ」に続き、日本語で歌うハーフ女性グループ。(メンバー自己紹介)A面「恋のチャンス」作詞 橋本淳さん 作曲・編曲 筒美京平さん「ゴールデンハーフ」は洋楽ポップな感じですが、「B・B・S」はファンキーなR&Bです。「スリー・ディグリーズ」が日本でブレイクしたのは、この2年後です。「スリー・ディグリーズ」はハーフではなくフィラデルフィア出身の女性3人組です。このレコードいつ買ったのかも思い出せない^^;スリー・ディグリーズファンだったので、多分中古レコード屋で見つけてスリー・ディグリーズっぽいかもと買ったのじゃないかな。「スリー・ディグリーズ」の歌唱力を期待したので、期待が大きすぎた感はあります。この曲がリアルタイムで流れてた時はまったく知らなかったのですが、あまりヒットしていないような気がする。針を落としてみて、何となく曲も思い出せた。「♪男しだい(ランランラ ラランラン)恋のチャンス(ランランラ ラランラン)」ちょっと「ビューティ・ペア」を思い出させるハーモニー。BBS の方がずっと前ですが…。B面「男はいいわ」作詞 橋本淳さん 作曲・編曲 筒美京平さん「恋のチャンス」よりもミディアムテンポで歌謡曲色が強めです。スキャットのコーラスが少しずっこけ感があるのも愛嬌があっていい感じ。テレビではどんなパフォーマンスで歌ってたのか気になる。「スリー・ディグリーズ」の場合は決まったアクションがあったので、覚えてしまってた。2年前の来日公演の時も「天使のささやき」や「にがい涙」の時は客席もピンクレディーファンのように同じ振り付けで踊ってました。あの時はみんなも覚えてるんだとなんかうれしくなったのを思い出す。

2025年01月18日

-

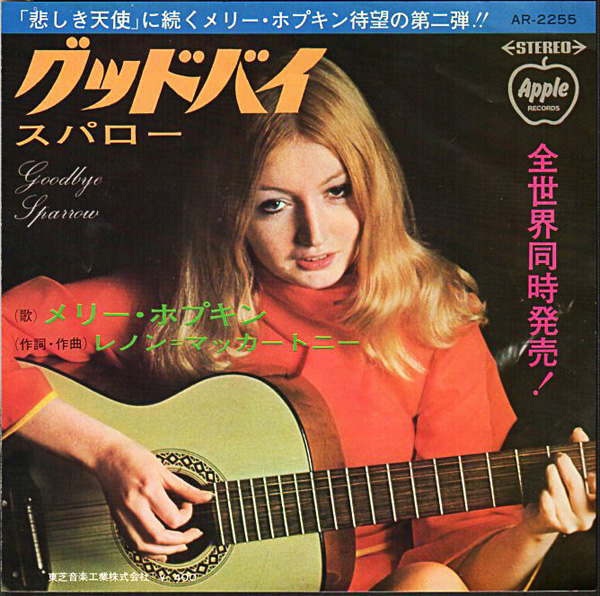

メリー・ホプキン『グッバイ』/1969年 2ndシングル

イギリスのフォークシンガー「メリー・ホプキン」の2枚目のシングル。デビュー曲「悲しき天使」は日本でも大ヒットした有名な曲です。A面「Goodbye」作詞・作曲 レノン=マッカートニープロデュース ポール・マッカートニーデビュー曲「悲しき天使」に続きこの曲もポール・マッカートニーのプロデュースで作り上げた曲。イギリスでシングルチャート2位にまで上がった。1位になれなかったのはビートルズの「Get Back」が1位だったため^^;日本ではあまりヒットしなかったようです。「悲しき天使」は知ってても「グッバイ」は知らない人が多いように思う。レコーディングは、Mary Hopkinがボーカル、アコギを担当。Paul McCartneyが、ほとんどの楽器を担当!イントロのアコギと間奏のソロ、ベース、ドラム、ピアノ、そしてコーラスを担当!あとはストリングスが入っています。メロディーの素晴らしさは当然の事ですが、メリーホプキンの透き通るようなボーカルがこの心地良い演奏にハマって10代の頃はよく聴いてた曲です。B面「Sparrow」作詞・作曲 Bernard Gallagher Graham Lyle教会音楽のような厳かな雰囲気で少し重い寂しさを感じる曲。「日曜の朝の礼拝に行くためにいつもの通りを歩いて友達に会いに行き、席につく 夏のひばりのようにエレノアは聖歌隊で歌う 公園ではスズメが歌い、飛ぶ。他の鳥たちと同じくらいに高く飛ぶ」アウトロのSAXソロと女性コーラスが不思議な世界を作って終わっていきます。この終わり方が凄く好きだった。この不思議な感じがずっと心の中から消えずに残ってる要因なんだと思う。これは超名曲だと思っています。

2025年01月17日

-

今年のサザンカ / 森進一「さざんか」

毎年、家のサザンカが満開になったらブログに書いてるのですが、いつもなら11月末から12月中旬に満開になってたと思う。昨年の12月中旬頃はまったく咲いてなかったし、つぼみも硬かった。年明けからちらほら咲き始めて今日辺りがピークのような気がする。(今年は、花の色が濃くて、何でかな?と思ってたら秋に撒いた肥料を変えたせいかも知れない。 いつもは簡単に「マグァンプK」の中粒を花が終わってから初夏までと、秋前に撒いてました。 今年はホームセンターで見つけた「ツバキ専用肥料」ってのに変えたせいかも。)そして、さざんかといえば、やっぱり聴きたくなるのは、森進一さんの「さざんか」です。1976年8月25日発売の38枚目のシングルでした。今日は40周年記念リサイタルのDVDで「さざんか」を聴いた。「さざんか」 作詞 中山大三郎さん 作曲 猪俣公章さん 編曲 小杉仁三さんコンサートでも生で何度も聴いた曲ですが、この曲を聴くと毎回、感動が大きい。「♪春に咲く 花よりも 北風に咲く 花が好き そんな言葉を残して 出ていったね」こんな歌詞で始まるのですが、この曲は少ない言葉で完璧なドラマを作り上げています。聴いた人それぞれに浮かんでくる光景が各自しっかりと見える曲だと思う。中山大三郎さんの作る歌詞は名曲だらけです。作詞だけじゃなく作曲もされます。森進一さんの名曲「ゆうすげの恋」は作詞、作曲とも中山大三郎さんです。主な作品として「Wikipedia」で紹介されてる曲はほんと一握りです。掲載されていない名曲がもっともっと数え切れないほどにあります。森進一さんの永遠のテーマのような曲「ひとすじの白い道」も中山大三郎さんの作詞、作曲です!70年代半ばから80年代のライブでは欠かせない曲です。最初はシングルカットされていなかったのですが、リメイクして1995年にシングル発売しました。

2025年01月16日

-

ザ・ウエイク『明日なき幸せ』/1970年 日本デビューシングル

イギリスのフォークロックバンド「 The Wake」の1970年2月発売のシングル。元々、各自がプロとして音楽活動していてレコード会社に集められたのか、バンドを組んで活動。「The Wake」とはお通夜の意味があって、メンバーは喪服姿でライブをしていたとか。だから「悲しいギターで始まる美しくも暗いフォーク・ロック」なんてジャケに書かれているのか・・・。何も特別暗い曲だとは思わなかったので昔、不思議に思ってた。ネットがある今の時代、イギリスのサイトなんかでもいろいろこのバンドのことも知る事ができる世の中になった。バンド構成Lead Vocals, Piano, Organ – Bill HurdVocals, Lead Guitar, Autoharp – John EdmundsBass, Vocals, Autoharp – Chris WeeksDrums, Percussion – Tony MilesA面「Live Today Little Girl」(邦題「明日なき幸せ」)少しドアーズっぽくも感じる。美しく少し物悲しいメロディーに引き込まれる。この曲は70年代の日本のフォークにも大きな影響を与えてるように思う。日本でもヒットした曲です。かなりハイトーンで歌うサビ部分もかなり個性的です。でも、何と言ってもメロディーとアレンジの美しさに惹かれる。こんなレコード持ってた事も忘れてたけど、洋楽EPをまとめて入れてる箱の中で見つけた。多分というかきっと中古レコード屋で買ったのだと思うけど、針落としてすぐに出てくるギターのフレーズと悲しい旋律のコーラスで、一気に思い出せた。「お通夜」なんて知らなかったからジャケットのストライプのシャツは当時ブームだったボウリングユニフォームの関係か何かだと思い込んでた。B面「Days of Emptyness」この曲はビートルズっぽいイメージが強かったけど、今日、聴いて見てそこまでビートルズを感じなかった。明るいアレンジでポップなノリの曲です。ピアノとオルガンのフレーズにどうしても耳がいく。アルバム1枚と数枚のシングルを出して解散したようです。名曲を残しても活動を続けてなければ忘れ去られてしまう曲が多いのは残念。「Live Today Little Girl」は日本でもヒットしたけど、もうなかった事のようになってるし、自分も完全に記憶から消えてた曲だった。なので、できる限り自分が持ってるレコードに一度ずつでも針を落として聴きながら、その頃の事やそのレコードを買った時の光景などを思い出して懐かしんでる。LPもEPも数え切れないほどあるし…。少しずつ手放して行こうとも最近思いだしている。

2025年01月16日

-

ガントレット・ヘア Gauntlet Hair『Out, Don't...』/2010年 2ndシングル

アメリカのインディーロック/ノイズポップ系「Gauntlet Hair」の2ndシングル。もう15年前なんだ…。アメ村の輸入CD/レコード屋で見つけてジャケ買いしたシングル盤。店頭では「インディーロック、デュオ」としか書かれてなかったと思う。いつもの事だけど完全に賭けで購入。6割の割合でジャケ買い成功してると思う。あとの4割は次にアメ村とかに行った時に即売る^^;メンバー構成Andy Rauworth - Vocals, GuitarCraig Nice - Drums, PercussionA面「Out, Don't...」デュオなのは分かってたので、もう少しフォーキィな感じなのかと想像してたけど、針を落としてみてゾクゾクでした。ベースレスのバンドって珍しくはないけど、初めて聴いた時の新鮮味は凄かった。このシングル発売のあとで初のフルアルバムも発売。期待しすぎて買ったので、少しだけ肩透かしだったけどそれでも今でもたまに聴いてる。この「Out, Don't...」はノイズポップって感じでもなくシューゲイザーって感じでもない。シューゲイザーのバンドは前にいろいろ書いたと思うけど、どのバンドもジャンルで括れない。このGauntlet Hairも日本でも一部のマニアしか知らないようなバンドなんだと思う。自分もまったく知らなかったしジャケ買いしてなかったら一生聴いてなかったかも知れない。B面「Heave」実はこのB面の「Heave」の方に惹かれて、このバンドをもっと聴いてみようって思った。この曲はかなりノイジーでカッコ良すぎてゾクゾクしまくりの曲。凄くチープな学生パンクバンドみたいにも思えるけど、逆に計算され尽くすされてるようで買った時に何度もリピートして聴いた。youtubeで当時、ライブ動画も結構上がってて観まくったけど、久しぶりに検索したらあまり残ってなかった。すでに解散しているので仕方ないけど。この曲のライブ動画がとにかくめちゃカッコ良かった!ライブでのアレンジも最高でした。ドラムのCraig Niceはビル・ワード並みにシンバルをバシャバシャ叩きまくるのも気に入ってる。(カラーレコードってのも購入するきっかけになったひとつ)

2025年01月15日

-

サイモンとガーファンクル『冬の散歩道』/1966年シングル

アメリカのフォークロックデュオ「Simon & Garfunkel」の大ヒットシングル。日本盤の発売は1967年1月でアメリカよりも3ヶ月遅かった。「Simon & Garfunkel」の楽曲の中でもロック色を強く前に出している曲のひとつです。(このジャケットデザインが凄く好きです。写真自体は2ndアルバム「Sounds of Silence」の ジャケ写と同じですが、日本盤のこのシングルのデザインは秀逸だと思ってる)A面「A Hazy Shade of Winter」(邦題「冬の散歩道」)中学生になった頃に聴き始めた「Simon & Garfunkel」この曲に惹かれたのは「Simon & Garfunkel」を聴き始めて早い段階でだったと思う。4枚目のアルバム「Bookends」を買った時に初めて聴いたのですが、この曲だけレコーディングされた時期が2年でシンングルで先に発売されていたと知って、このシングル盤を中古レコード屋で探して買った。この曲はイントロのリフから最高でROCK色を強く出したアレンジにも凄く惹かれた。歌詞は中学生の自分にはよくわからないものだったけど、後にいろんな訳詞に触れてより、この曲を好きになったのは20歳を過ぎてた頃だったと思う。今、歌詞を噛み締めながら聴くとさらに深く重く人生の秋から冬へ移り変わる事への郷愁が押し寄せる。1987年によりハードなロックにアレンジして「The Bangles」がカバーした時は「何してくれてんねん…」って最初は思ったのですが、素直にカッコ良いとすぐに思い直してシングル盤も買った。B面「For Emily, Whenever I May Find Her」(邦題「エミリー・エミリー」)この曲は1966年10月発売の3枚目のアルバム「Parsley, Sage, Rosemary and Thyme」のB面4曲目に収録されてた曲。この曲はアート・ガーファンクルの歌声に心を持っていかれる。アート・ガーファンクルのソロのライブでもこの曲はセットリストに入り続けてたそうです。12弦アコギの響きが幻想的な雰囲気をより深くさせて印象に強く残るようにアレンジされてます。あまり知られていない曲かも知れないけど、この曲はS&Gの中でも自分の中ではかなり上位に入る名曲です。「Simon & Garfunkel」はあまり書いてなかったかも知れない。1982年初来日公演を観た時の事は書いたように思うけど、好きな曲は山ほどあるしレコードもいっぱあるので改めてじっくり聴いていこうと思ってる。

2025年01月14日

-

マノウォー Manowar『地獄の鎮魂歌』/1982年 1stアルバム

アメリカのHeavyMetal「Manowar」の1stアルバム「Battle Hymns(地獄の鎮魂歌)」1982年6月14日発売。日本では3ヶ月ほど遅れて発売されました。もう何年も針を落としてなかったアナログ盤LPで「Battle Hymns」を聴いた。CDではしょっちゅう聴いてるのでいつも身近に感じる曲たちですが。バンド構成Eric Adams – VocalsRoss the Boss – Guitars, KeyboardsJoey DeMaio – BassDonnie Hamzik – Drums, PercussionOrson Welles – Narration on "Dark Avenger"1982年頃は何か新しいメタルバンドで好みに合う音を毎日のように探してた。何でも聴くようでメタルに関しては好き嫌いが結構、はっきりしてたので、ブログで書いてるバンドは全て好きなバンドって感じです。「マノウォー」の場合は輸入盤の時点では知らなくて、日本盤の広告が「MUSIC LIFE」に掲載されたのを見て買った。確か、モトリークルーと並べてあって「君はどっち派?」みたいなそんな広告だったと思う。邦題の「地獄の鎮魂歌」に惹かれてマノウォーを買った。モトリークルーの1stアルバムの日本盤と発売日が近かったのでそんな広告になったのだろうな。自分はこのマノウォーの1stを聴いて速攻でハマってしまった。すぐにその頃やってたバンドのギタリストに聴かせて「Shell Shock」と「Manowar」をコピーしてスタジオで練習してた光景が思い出される。その後もバンドではマノウォーのコピーはいっぱいした。4th「Sign Of The Hammer」からは、ほとんどの曲をコピーしてライブでもよくやってた。中でも「Animals」と「Thor (The Powerhead)」は必ずセットリストに入れてたと思う。その頃のライブのテープを聴くと赤面で全身がぞわぞわする。オリジナルとコピーを半々にしてたような気がする。スタジオでみんなで合わせてやってるだけで、この2曲は最高な気分だった。マノウォーは結構、自分にとって特別なメタルバンドでした。A面1曲目「Death Tone」(邦題「死の旋律」)2曲目「Metal Daze」3曲目「Fast Taker」(邦題「嵐の略奪者」)4曲目「Shell Shock」B面1曲目「Manowar」(邦題「マノウォー 戦いの時」)2曲目「Dark Avenger」(邦題「暗黒の復讐鬼」)3曲目「William's Tale」4曲目「Battle Hymn」(邦題「地獄の鎮魂歌」)日本のレーベルに向けてのアメリカのEMIの資料には「マノウォーはAC/DCやオジー・オズボーン、ジューダス・プリーストを師とし、 影響されたサウンドを織り込みながら独自のセンスを前面に出した、かつてない ユニークなヘヴィ・ロックを展開してる」と、書かれてあったそうです。ナレーションに大俳優のオーソン・ウェルズに参加してもらうとかお金の掛けようも凄い。独自のセンスを前面に出して来たのは、自分は3枚目「Hail To England」からじゃないかと思う。1st、2ndもオリジナリティはもちろんあるけど、これは〇〇風って感じに思える。4th「Sign Of The Hammer」からはもう他には絶対にないような個性のあるサウンドと歌になってた。なので自分は4th「Sign Of The Hammer」が特別に好きなアルバムです。1曲目「Death Tone」…やっぱりアナログ盤で聴くと感動が違う・・・。この前もハロウィンの1stを書いた時にも書いたけど、あの頃、聴きまくってた音質そのものを感じられて無条件に鳥肌になる。これ、凄い事だと思う。デジタルでは感じられないものがアナログでは感じられて何倍も感動してしまうって。レコード会社もめちゃくちゃ推してるのがわかる作りになってます。レーベルもマノウォーのロゴともう片面はジャケットの鷲のイラスト。思いっきり力を入れたけど、そんなに売れなかった。やはりムキムキのビジュアルや半裸の写真ばかり、北欧の神話の神のような出で立ち、女性メタルファンが敬遠したのかもと思う。みんなモトリークルーの方へ行ったのだろう・・・^^;この曲はキャッチーなロックンロール風なのですが、妙にノレてしまう。ブラックサバスがテクニカル・エクスタシーの頃に作ってたロックンロール風に思える。2曲目「Metal Daze」…この曲はイントロからジューダスっぽさ満載です。でも、この曲もめちゃくちゃ好きだった。(もちろん今でも大好きな曲)サビに行く前のブリッジ部分が一番好きなジューダスの部分を感じられる。ジューダスの2nd,3rd辺りの感じ。3曲目「Fast Taker」…これもジューダス色が強く感じられる曲。「♪ ぁぁぁああああ〜〜〜 Fast taker, bed breaker, love maker Take it away〜〜〜〜」この部分、何も考えずに絶叫する気持ち良さ^^;あんな声、よく出てたな…と思う。4曲目「Shell Shock」…これも懐かしさ満載の曲。構成もカッコ良くてキャッチーなサビ前からも最高!B面1曲目「Manowar」…この曲、初来日の1993年1月23日の大阪ベイサイドジェニーで聴いた時は念願だったマノウォーの来日で、1stからずっと聴いてきてた思いが溢れて号泣した^^;特にめちゃくちゃカッコ良いわけじゃない曲なんだけど、思い入れが強いから感動も大きかった。2曲目「Dark Avenger」この曲は何と言ってもオーソン・ウェルズのナレーションが凄すぎる!この曲がこれから発展していくマノウォーの世界の元になっていると思う。ドラマチックで1本の映画のような起伏の激しいナンバー。3曲目「William's Tale」Joey DeMaioのベース演奏。あのウイリアム・テルの曲を早送りしたかのようにベースで演奏しています。4曲目「Battle Hymn」…やはりこのアルバムはタイトルナンバーの存在感の凄さに尽きる。仰々しく力強いパワーバラード。マノウォーの曲をコピーする時に一番の問題はコーラス。力強く太い声でコーラスできるメンバーなんて揃えられないから、ペラッペラなコーラスだったけど満足してた^^;マノウォーをコピーしてるバンドなんてあまりいなかったと思う。それも1stが発売されて、すぐにコピーするとか…。1982年、1983年だとレインボー、MSG、OZZYをコピーしてるバンドが多かった。自分はオジーサバス、マノウォー、ACCEPTばかりやってたような気がする。別にフォークソングのバンドもやってたので二重人格ってよく言われた。

2025年01月13日

-

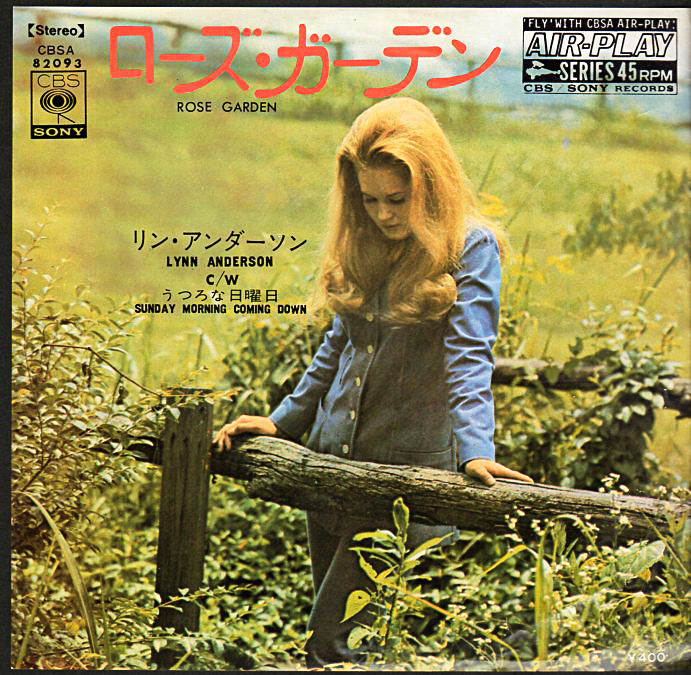

リン・アンダーソン『ローズ・ガーデン』/1970年 シングル

アメリカのカントリー/ポップのシンガー「Lynn Anderson」の最大のヒット曲。1970年10月発売。A面「Rose Garden」1967年にジョー・サウスが作ったこの曲を気に入ったリン・アンダーソンは次のアルバムに「ローズ・ガーデン」を入れたいとプロデューサーに交渉。しかし、女の子が歌うような歌詞ではないと却下されたそれでも何度も交渉してアルバム用の曲としてレコーディングした。MIX作業をしている時にコロンビア・レコード社長がたまたま聴いて、次のシングルはこの曲だ!と、その場で決定。そしてシングル発売される運びとなった。この曲、自分も凄く好きな曲で、イントロからワクワクするようなアレンジで日本の歌謡曲のイントロに大きな影響を与えていると思う。南沙織さんがこの曲をデビューアルバムでカバーしていますが、曲調もメロディも南沙織さんにバッチリ合ってるナイスな選曲だと思う。この曲のイントロや曲調が後の南沙織さんの楽曲に影響したように自分は思ってます。イントロとかよく似てるのが・・・。元のオリジナルは聴いた事がなくて、逆に男性が歌ってる方が想像しにくいほどにリン・アンダーソンのイメージが強くなってる。紛れもない凄い名曲のひとつです!B面「Sunday Morning Coming Down」(邦題「うつろな日曜日」)海外盤ではアルバム「Rose Garden」の最後に収録されている、リン・アンダーソン本人が作詞・作曲した「Nothing Between Us」がB面に入っています。日本盤では、アルバム「Rose Garden」にも収録されていますが、レイ・スティーブンのカバーで「Sunday Morning Coming Down」がB面になった。絶対に「Nothing Between Us」がB面になった方が良いと思うのですが、この「Sunday Morning Coming Down」も名曲には違いない。ベスト盤のCDで聴くのではなく、アナログ盤で久々に聴いてみてカントリーシンガーとしてもっともっと評価されるべきじゃないかと思った。評価されてるのですが、もっとカントリーポップ界に大きな貢献をしてると思います。彼女の声質は聞き込んでいくと癖になる魅力がある。「ローズ・ガーデン」は大ヒットしてるので知ってる人がかなり多いと思うのですが、他の曲にもっとハマれる曲がいっぱいあります。海外盤のB面「Nothing Between Us」なんて本当に名曲です。3拍子の美しいカントリーナンバーです。Eaglesの「Take It To The Limit」は、かなりこの曲をリスペクトして影響されてるんじゃないかと昔からずっと思ってる。

2025年01月12日

-

ボビー・ソロ Bobby Solo『ほほにかかる涙』/1964年 シングル

イタリアのシンガー「Bobby Solo」の大ヒットシングル。エルヴィス・プレスリーに憧れてるだけあって、当時のテレビ出演時の動画なんかを観てると、どことなくエルヴィスに似ています。少し意識しているのかも知れない。そして日本でのカンツォーネ・ブームが起きた要因の一つが「Bobby Solo」の存在だと思う。A面「Una lacrima sul viso」(邦題「ほほにかかる涙」)この曲のメロディーの美しさは強烈です!当然、リアルタイムで知ったわけではなく、この曲を知ったきかっけは「アリス」の谷村新司さんです。1975年12月30日に大阪フェスティバルホールで開催されたアリスのリサイタルの中で谷村新司さんがソロのコーナーでこの曲を歌った。その前に1975年12月23日に神田共立講堂でのアリスのクリスマスリサイタルが文化放送で流され、その時にも、ちんぺいさんがこの曲を歌ってました。小学4年生の時だったかと思うけど、ずっとこのメロディが頭に残ってて、20歳になった頃に中古レコード屋でこのシングルを見つけて買った。結構何度も聴いた。この曲はイタリアで100万枚以上の大ヒットとなり、その後、各国でヒットを記録しました。日本でも多くのシンガーがカバーするほど有名になった曲です。邦題の「ほほにかかる涙」とまったく同じタイトルで片平なぎささんが1975年にシングルを出していますが、まったく別の曲です。「頬にかかる涙」で「頬」が漢字なのが片平なぎささんの曲。「♪あなたが死んだ 悲しい知らせ 信じるなんてこと とても無理です〜」で始まる曲。2番の歌詞は「♪あなたの後を 私も追うと 心に決めたけど許させません」・・・アイドルとは思えない重苦しい歌詞です。でも好きな曲でシングルも買ってました。死んだ原因など何も詳しく歌詞に書かれてないのもサスペンスっぽい。これがサスペンスの女王と言われるきっかけになったのか…ってそんなわけない。B面「Non Ne Posso Più」(邦題「こらえきれないぼく」)」コーラスと交互に会話するように歌われるアップテンポのロックナンバー。この曲はよりエルヴィスを感じさせるように思う。邦題の「こらえきれないぼく」は何で全てひらがなにしたんだろ。「ほほにかかる」のひらがなだし、翻訳の人がひらがな好きだったのかも。このシングルが日本デビューで、ここから人気がどんどん出てくる。1969年には日本語でもシングルを発売しています。そのシングル盤のことはまた今度書くつもりです。

2025年01月11日

-

ハロウィン『Helloween』/1985年 1st EP

ドイツのメタル「Helloween」のデビューEP10代後半から20台前半に良く聴いてたメタルバンドを最近また聴き始めてる。あの頃は梅田や難波の輸入レコード屋に週に3度以上通いつめ、入荷した新譜を確かめに行ってた。梅田まで15分ほどの所に住んでたので、「新譜入ったよ」って電話があるとすぐに行けたし。(ツルツルテカテカにコーティングされてるジャケットは、時が経っても綺麗なまま保存できてる。 どのバンドもこのコーティングだったら黄ばんだりする事も少なかったと思う。 「Walls Of Jericho」も同じコーティングなのでジャケットも綺麗なままです)タワーレコードとかタイガとか大きな店ではメタル担当者とかいなくて仲良くなれるスタッフはいなかったけど、ワルツ堂やLPコーナーやディスクピアにはメタル担当の人がいて通い詰めると仲良くなれて、いろいろと先に情報を教えてもらってた。自分はオジーとオジー時代のサバス、ジューダス、スコピー、アクセプト、ホワイトスネイク、ギランが基本的に好きなメタルバンドでした。その好みを知ってくれてて、おすすめの輸入盤が入ると店頭でかけてくれたりしてそれが気に入れば購入してた。店頭でいろいろと教えてもらう事も多かった。例えば「Trouble」の1st「Psalm 9」が輸入盤で入荷した時、店頭に手書きで「ブラックサバスファンにおすすめ」と書いた紙が貼られてて「オジーのサバスですか?」って店員に聞いて確認した。レコードをかけてもらうと1曲目「The Tempter」のリフが鳴り出した途端に「これ買う!」って即答したのを覚えてる。1984年の事。まあ、サバスっぽいけど…全体的にはちょっと違ったんだけど、結局全曲気に入ってた。これはちょっと時代的に後だけど「Cathedral」の1stが出た時は、電話してきてくれた。「これ絶対に◯◯君が気に入ると思うから置いとくよ」って。1st「Forest of Equilibrium」だった。これもサバスっぽかったけど、別物として後にもずっと聴けた。「SATAN」出た時も電話してくれた。自分が気に入りそうなのを知ってくれてる店員さんがいると取り置きもしてもらえるし、お得感すごかった。その代わりに毎月、凄い枚数のLPを買ってたから。この「Helloween」の1stの時も店頭で馴染みの店員さんが「まるで「Fast As A Shark」みたいな曲あるけど聴く?」かけてくれたのが「Starlight」だった。童謡から始まり絶叫の雄叫び・・・「Fast As A Shark」ほどスピード感はないけど、ツインリードソロまで構成的にもよく似てた。それもタイトルが「Starlight」!その時はACCEPTを凄くリスペクトしてるバンドなんだろうって感じで聴いてた。後に凄い人気バンドになるなんて想像もしてなかった。(中のレコード袋が歌詞カードになっています)A面1曲目「Starlight」2曲目「Murderer」3曲目「Warrior」B面1曲目「Victim Of Fate」2曲目「Cry For Freedom」ハロウィンの1stとか2ndとか日本盤で発売されたのが凄く遅かったように思う。2年か3年後だったような。レーベルの問題だったのかも知れない。輸入盤では2nd「Walls Of Jericho」もEPの「JUDAS」もメタル好きの中では話題になってた。ハロウィンが日本で凄い人気バンドになった頃には自分はもう冷めてしまってたけど…。ボーカルが変わったのもあったし。聴く時はCDかiTunesでばかり聴いてたけど、30年ぶりぐらいにアナログ盤で聴いてみたら、不思議とCDで聴く時には感じなかった懐かしさや当時の思い出が一気に頭の中に溢れてきた。LPで聴いてた音を脳が覚えてたのか妙にウルウルしてしまった。1曲目「Starlight」を聴いてるとあの時の店員さんの笑ってる顔なんかがリアルに思い出せた。まったく顔なんて忘れてしまってたのに。自分がウドの大ファンだと知ってて、うれしそうに「Fast As A Shark」みたいでしょ?って言ってる顔が浮かぶ。このアルバムが入荷した1985年といえば、ACCEPTは日本ではEpic/Sonyから1983年に「Balls to the Wall」が発売され、マニアックなメタルファンのみが細々聴いてた感じからメジャーなバンドになりつつあった。初来日の期待も高まってきてた。自分は正直、来日は無理だろうな…とか思ってたけど「Metal Heart」が発売され日本でもオリコンチャート50位内に入った!ポリスター時代からACCEPTにぞっこんだった自分は来日が決まった時は泣いた・・・^^;2曲目「Murderer」この曲も数えきれないほど聴いた曲。ウォークマンに速い曲ばかり集めて編集したテープを入れてシャカシャカよく聴きながらうろうろといろんな所へ行ってた。1984〜85年頃の速い曲ってブラストビートのような速さはなかったけど、それなりに速さに興奮してた。速けりゃいいってわけじゃないけど。Satan「Trial By Fire」、Metallica「Fight Fire With Fire」「Creeping Death」、Mercyful Fate「A Dangerous Meeting」、ACCEPT「Starlight」「Breaker」「Burning」「Fast As A Shark」「Love Child」Manowar「Thor (The Powerhead)」「The Oath」「Kill With Power」、Slayer「Evil Has No Boundaries」「Praise Of Death」「Kill Again」、Judas Priest「Jawbreaker」「The Sentinel」「Exciter」「Hell Bent For Leather」Ozzy Osbourne「Centre Of Eternity」「Bark At The Moon」Scorpions「Dynamite」「Coming Home」「Catch Your Train」カセットに入れてた曲を今でもすぐに思い出せるのも怖い・・・・。聴きすぎ。でも、このあたりが当時の速い曲だった。ハードコアパンク系にはもっと速いのはあったけどメタルで速い曲を集めてたから。Dischargeの「Visions Of War」「The Final Blood Path」「WHY」とかはメタルっぽさはないけど1982年の「State Violence State Control」「Protest And Survive」辺りはメタルっぽい曲もあって1986年「Grave New World」ではかなりメタルっぽくなった。「Grave New World」は今でもよく聴く。「Hear Nothing See Nothing Say Nothing」も最近またよく聴くようになった。ハロウィンに関係ない話ばかりになったけど・・・3曲目「Warrior」は1stの中で一番お気に入りの曲。2000年代に入った頃には何となくダサい感じで聞かなくなってしまってたけど、一周回ってやっぱりカッコいいって戻ってきた^^;実は「Keeper Of The Seven Keys Part 2」までしか持ってなくてそのあとは聴いた事がない。ライブにも行った事がない。「Walls Of Jericho」が出た頃に来日してたら100%絶対に行ってた。これから、聴いた事がないアルバムも少しずつ買って聴いてみようかな。B面1曲目「Victim Of Fate」はアナログ盤で聴くとCDで聴いてたのと違って聞こえる。当時、このシアトリカルな大作ナンバーを気に入ってよく聴いてた。構成も演奏も歌唱もカッコいい!2曲目「Cry For Freedom」はあまり印象に残ってなかった曲だけど、改めてLPで聴くといろいろと当時の部屋の中や駅までの道なんかが思い出されて不思議。川の側にあったアパートから園田の駅までの7〜8分、ウォークマンでハロウィンとかメタルをよく聴きながら歩いてたんだろうなぁ・・・。曲数も少ないし短いブログになるだろうって思いながら書き始めたら、めちゃ長いブログになってた。(歌詞カードになってるレコード袋の裏はNOISEレーベルのおすすめアルバムの広告。 この中なら上の段の右から2番目「Celtic Frost」の1stミニアルバム「Morbid Tales」が一番好き。 B面1曲目「Procreation (Of The Wicked)」最高です!「Danse Macabre」は今聴いても怖いわw 2段目右から2番目のSinnerの3rd「Danger Zone」もよく聴いた。 3段目一番左、Grave Digger「Heavy Metal Breakdown」と左から3番目「Witch Hunter」も 当時よく聴いてた。)

2025年01月10日

-

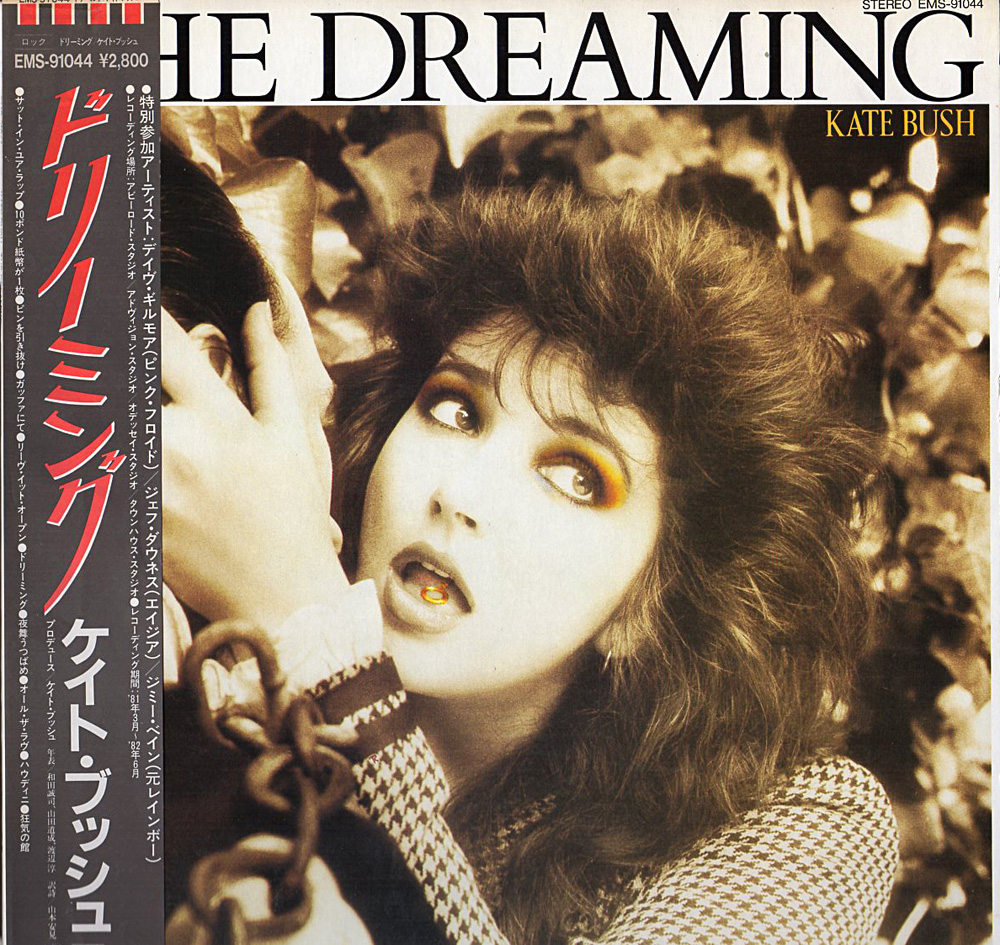

ケイト・ブッシュ『ドリーミング』/1982年 4thアルバム

イギリスのシンガーソングライター「Kate Bush」の4枚目のアルバム。「Kate Bush」の事は意外とあまり書いてなかった事に気づいた。新作が出ると必ず書いてたとは思うけど、この一番好きなアルバムの事も書いた事なかったみたい。このアルバムは初めてKate Bush本人が一人で全面プロデュースしたアルバムです。売れ線の要素は少なくマニアックな内容です。初めてこのアルバムを聴いた時の衝撃は忘れられない。それまでも「Never for Ever」「The Kick Inside」「Lionheart」の順で好きだったのですが、このアルバムが発売されてダントツに一番好きなアルバムになった。それ以降も6枚アルバムを発売していますが、今でもずっとこのアルバムが一番好きなアルバム。今日はCDじゃなく、アナログ盤でしっかりと聴いた。(ジャケットもケイト・ブッシュのアルバムの中で一番好き)A面1曲目「Sat In Your Lap」2曲目「There Goes A Tenner」(邦題「10ポンド紙幣が1枚」)3曲目「Pull Out The Pin」(邦題「ピンを引き抜け」)4曲目「Suspended In Gaffa」(邦題「ガッファにて」)5曲目「Leave It Open」B面1曲目「The Dreaming」2曲目「Night Of The Swallow」(邦題「夜舞うつばめ」)3曲目「All The Love」4曲目「Houdini」5曲目「Get Out Of My House」(邦題「狂気の館」)普段からよく部屋に流してるアルバムですが、アナログ盤をじっくり聴くのは久しぶり。初めてこのアルバムを聴いた時に「Suspended In Gaffa」にハマり、今だにこのアルバムの中で一番好きな曲です。あまりにも狂気な世界で賛否両論だった。初めての全面プロデュースだったので、自由に自分がやりたい事を詰め込んだ結果が当時はぶっ飛びすぎてて付いていけなかったのかも知れない。発売後、時間が経つにつれこのアルバムの評価も大きく変わってきたようです。ビョークやポーキュパイン・ツリーのスティーヴン・ウィルソンもお気に入りアルバムに挙げています。「現代の過小評価されている偉大なアルバム」にも選ばれています。(上が2005年発売の紙ジャケ、下が初CD化した1988年版)1曲目「Sat In Your Lap」を初めて聴いた時に衝撃を受けた人は多いと思う。いきなり出て来る初めて聴くようなパーカッションの響き、これは後にわかったのですが、竹の棒で鳴らしてたそうです。アルバム発売の1年以上前にイギリスではシングルとして発売されていました。2曲目「There Goes A Tenner」はこの曲もシングルカットされましたが、当時にしてはマニアック過ぎたのかあまり売れなかった。素人の銀行強盗が計画練り上げて実行にうつしていく内容に曲です。3曲目「Pull Out The Pin」はベトナム戦争を怪しげに歌っている曲。この曲の狂気は歌詞を読みながら聴くと背筋が寒くなる。4曲目「Suspended In Gaffa」はめちゃくちゃ大好きな曲。初めて聴いた時の衝撃は凄かった。ワルツのリズムで美しく怪しく狂気に満ちている。3拍子の曲って好きになる事が多いかも知れない。QUEENでも「The Millionaire Waltz」は特別好きな曲です。B面1曲目「The Dreaming」も「Suspended In Gaffa」同等に好きな曲。オーストラリアのアボリジニ神話を歌っています。「♪バン! バンのボンネットにまたカンガルーがぶつかってきた」の歌詞で始まる。MVも強烈に個性的で何百回観たのかわからないほどに20代前半から今でもよく観ています。2曲目「Night Of The Swallow」は、前の曲の狂気の世界から静寂な澄み切った空気を一瞬感じるけど、歌詞の内容は密輸業者が旅をする内容です。アイルランドの楽器でバグパイプに似たようなユリアンパイプスとフィドルの音色がたまらなく良い!3曲目「All The Love」はここまでの緊張がほぐれるような美しい曲。でも、狂気が潜んでいる。5曲目「Get Out Of My House」はスティーブン・キングの「シャイニング」からインスプレーションされて作り上げた曲だそうです。「この館から出て行って!」と叫び、後半につれ狂気の圧迫感に包まれて来る。この曲も数え切れない回数、聴いてるけど飽きる事がまったくない曲です。

2025年01月09日

-

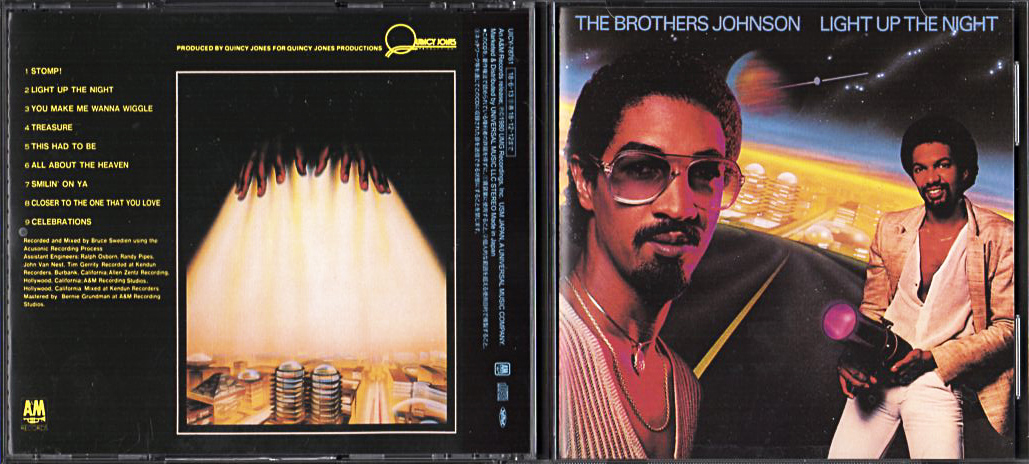

ブラザーズ・ジョンソン『Light Up The Night』/1980年 4thアルバム

アメリカの Funk & R&B バンド「The Brothers Johnson」の4枚目のアルバム。少し前にシングル「Stomp!」の事を書いてから、自分が持ってる3枚のアルバムをよく聴いてる。持ってなかったアルバムも2枚Amazonで注文して買った。聴けば聴くほどにカッコ良さが倍増してくる。The Brothers JohnsonGeorge Johnson – Guitar, VocalsLouis Johnson – Bass,Piano, Guitars, lead guitar (3)MusiciansGreg Phillinganes – Synthesizers (1),PianoRod Temperton – Electric Piano (1)Steve Porcaro – Synthesizers, Synthesizer programmingJohn Robinson – DrumsPaulinho da Costa – PercussionRichard Heath – Percussion, Vocals (4)Kim Hutchcroft – Flute, SaxophoneLarry Williams – Flute, Saxophone, Synthesizers (7, 9)Bill Reichenbach Jr. – Euphonium, Trombone, TrumpetGary Grant – Trumpet, FlugelhornJerry Hey – Trumpet, Flugelhorn, French horn1曲目「Stomp!」2曲目「Light Up The Night」3曲目「You Make Me Wanna Wiggle」(邦題「おまえにスリル」)4曲目「Treasure」5曲目「This Had To Be」6曲目「All About The Heaven」7曲目「Smilin' On Ya」8曲目「Closer To The One That You Love」(邦題「いつの日か君と」)9曲目「Celebrations」1曲目「Stomp!」は前に7インチシングルのショートバージョンの事を書いてのですが、シングルよりも約2分長いアルバムバージョンはやはり満足感が違う。どのセクションもカッコ良さの極致。2曲目「Light Up The Night」はアルバムタイトルでもあり、第二弾シングルカット曲。自分は「Stomp!」以上に気持ち良く感じて好きな曲です。3曲目「You Make Me Wanna Wiggle」まで、アップテンポでファンキーな曲が続き最高な構成!1曲目、2曲目よりもややメロウですが、それでもリズム隊のグルーヴ感やブラスセクションの渋さに鳥肌です。4曲目「Treasure」 この曲が聴きたくてアルバムを聴いた。アルバムから3枚目のシングルカットのソウルフルなバラードです!A面のラストにふさわしい最高なバラードナンバー!甘く優しいボーカルはパーカッションを担当してるRichard Heathです。クセのない真っ直ぐなボーカルがこの曲に凄く合ってて大好きなバラードです!バッキングボーカルのハーモニーも美しくて最高に鳥肌!この曲のMVがないのが残念。めちゃくちゃオススメのソウルフルなバラードです。5曲目「This Had To Be」この曲はバッキングボーカルにMichael Jacksonが参加しています。作曲にもMichael Jacksonが関わっている曲です。コーラスは1発でマイケルの声はわかります。Louis Johnsonがマイケルジャクソンの一連のアルバムのベースを弾いています。6曲目「All About The Heaven」はこのアルバムのもう1曲の最高のバラード。音数を極力減らしたアレンジもボーカルの素晴らしさを浮き立たせています。7曲目「Smilin' On Ya」はファンキーなフュージョンのインストナンバー。Jerry Heyのトランペットを全面にフィーチャーしています。8曲目「Closer To The One That You Love」は軽快な跳ねるようなノリのナンバー。オシャレ感がハンパない!9曲目「Celebrations」あの「セレブレーション」のカバー?かと思うかも知れないけど、こっちの方が先です^^;当然の事ながらまったく曲は違います。Kool & The Gangの方があまりにも有名なので同じファンク系だしカバーだと思うか…。The Brothers Johnsonの「Celebrations」はVocal Percussionを使ったインストナンバー。Kool & The Gangに負けないほどにカッコいい曲です!

2025年01月07日

-

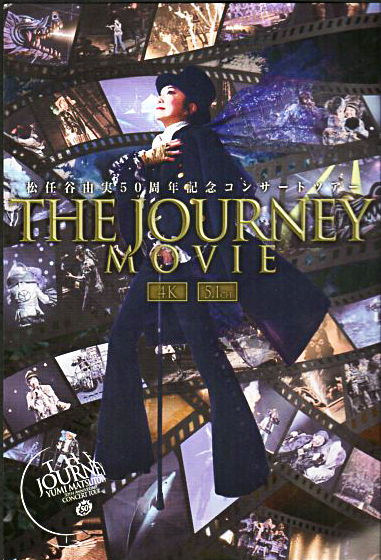

松任谷由実『THE JOURNEY MOVIE』トークショー付き/109シネマズ大阪エキスポシティ

2023年5月13日(土)ぴあアリーナMM 〜2023年12月28日(木)名古屋日本ガイシホールまで全54公演、60万人動員した「松任谷由実 THE JOURNEY 50TH ANNIVERSARY コンサートツアー」9月23日、24日、11月22日、23日の横浜アリーナ公演を収録した映像を映画化。Blu-ray、DVDで、すでに発売されていましたが、グラミー賞エンジニア・GOH HOTODA氏が5.1ch サラウンドサウンドに新たにリミックスし、映像を4K化した特別劇場版としてあの感動がさらにリアルに甦った!(入場者全員にポストカードもらえた)(109シネマズ大阪エキスポシティに来たらいつも太陽の塔の写真撮ってしまう。 ここの映画館にはゴジラ関係の映画の時しか来てないような・・・)(このユーミンの等身大の立て看板にも写真撮影の列ができてた)大型モニターと自分が拘ってるオーディオでBlu-rayをもう10回以上は観たので、新鮮味はないように感じながらも松任谷正隆さんのトークショーは絶対に行きたかったのでチケット購入!新鮮味・・・いやいや・・・もう何度も観たBlu-rayとは次元が違う音の素晴らしさと映像の美しさ!アリーナの客席で生のユーミンのライブを観ているような錯覚してしまうほどのリアルな音と映像!ユーミンの楽曲、1曲1曲のレベルの高さを再認識できる音の芸術でした。グラミー賞エンジニア・GOH HOTODA氏はこれまでにもユーミンの作品のリマスターなど何度も関わっている音楽プロデューサー、ミックスエンジニアです。この方が参加したユーミン作品は全て神がかっているほどに感動できる音になる。今回の大スクリーンでの劇場版の音も当然の事ながら最高すぎた!! (これまでのライブDVD、Blu-rayを販売してました。 目の前でどんどん売れて行ってびっくり。アクリルスタンドも売り切れ間近かでした)松任谷正隆さんのトークショーは30分の予定を大幅にオーバーして1時間近く話してくれた。東京、名古屋、そして最後に大阪でのトークショーとあってオフレコな話もたっぷりあった。予定は30分だけど特に時間制限もないようで、このツアー以外の話もいろいろ聞けた。次のアルバムの話、次のツアーのテーマやステージセットの事など・・・。ついつい口を滑らせてしまった所もあったけど。THE JOURNEYツアー中にあったユーミンのアクシデントなど、まったく知らなかった事も知る事ができた。「松任谷正隆の…ちょっと変なこと聞いてもいいですか?」ってラジオ番組、この番組が毎回、すごく楽しみで、ユーミンのラジオ番組同等に毎回楽しんで聴いてます。テーマとそれに纏わるゲストが多彩で予想できない方向から自分の知らなかった事や興味もなかった事に興味を持たせてくれる番組。カラスの専門家、巨大魚釣り専門家、ロボットエンジニア、お笑いタレント、食育の専門家、アナウンサー、小説家、女優など自分も何でも興味持ってしまうタチだからこの番組で聞いた事はどれも興味持ってしまった。松任谷正隆さんの唐突な質問や意見が、ああ、やはり天才でおもしろい人だと常人ではない魅力に惹かれる。正隆さんの突然のゲストへの問いかけで凄くおもしろかった事を今、急に思い出したので書くと・・・「想像してほしいのですが、隣に新しく引っ越してきた人が来ました。 お隣りさんなのでいろいろと教えてあげていました。 その引っ越して来た人の家の前がゴミを集める場所だという事は言い忘れていました。 翌朝、いつも通りにその人の家の前のゴミ収集場所へゴミを出しました。 そしたら、その引っ越して来た人が怒鳴り込んで来ました。 その怒鳴り込んで来た時にどう応えますか?」って質問。この日のゲストは樹木希林さんと内田裕也さんの子供の内田也哉子さんでした。内田也哉子さんはまず「ごめんなさい」と言って怒りを収めようとすると答えました。内田裕也さんだったら何と言うか?と正隆さんが聞くと裕也さんだったら、取っ組み合いの怒鳴り合いになると。さんざん怒鳴って相手が泣きだすとまあまあ座れよと自分の好きなお酒を出してくるように思うそうです。樹木希林さんなら「怒ってる人に心を合わせて、その怒りに共感しながらなだめる」正隆さんがそしてユーミンならどうするかを答えました。「ユーミンなら怒られるだけ怒られてシュンとして帰って来てから「呪ってやる」って言う感じだそうです^^:正隆さん本人なら「中途半端に言い返して自分が言った中途半端さに自己嫌悪してしまう」らしい。こんな話を突然ゲストに振る正隆さんの話は本当におもしろいし、もっと正隆さんの話ならいろいろ聞きたいと思う。ユーミンは明日から苗場のコンサートのリハーサルだとか。今年も自分はLIVE配信のNET RESORT【Y-topia】で楽しみます。次のアルバムレコーディングしながら苗場のコンサートのリハと本番、そして今年は全国ツアーもある。ユーミンはいつの時代も変わらずに満足させてくれる。今回の映画版も想像のずっと上をいく最高のクオリティで大満足でした!(アクリルスタンド アンコール時の衣装)

2025年01月06日

-

大屋政子『過去(きず) / エーッ?嘘ォ!ヤダー!ホント!?』/1981年 シングル

大屋政子さんは歌手、実業家、テレビタレントとして1980年代から90年代活躍しました。5年ほど前に大屋政子さんのライブ盤の事を一度書いています。基本は音楽大学で声楽を学んでいるのでオペラ歌唱です。ライブ盤では「恋とはどんなものかしら(フィガロの結婚より)〜私の中ミミ(「ラ・ポエーム」より)」を約8分に渡り熱唱。「サンタ・ルチア」の歌唱も美しく素晴らしい。タレントとしてテレビに出てくる衣装はオペラ歌手を意識してる衣装だと思います。その反面、大屋政子さんはロッド・スチュワートの大ファンでライブでは「セイリング」を歌ってます。オペラ歌唱の「セイリング」も乙なものでした。英語の発音はちょっと凄いですが…^^;A面「過去(きず)」作詞 かぜ耕士さん 作曲 山路進一さん 編曲 吉村浩二さん最初はA面とB面が逆だったようです。入れ替わっても品番はL-1554Wのまま変わっていません。多分、ウケ狙いで「エーッ?嘘ォ!ヤダー!ホント!?」をA面にしたと思いますが、ラジオや有線から「過去」と書いて「きず」と読むこの曲に人気が出てA面に昇格。昭和30年代〜40年代の日本のブルースの世界です。淡谷のり子さんが歌っていても何の問題もないダークなブルースです。このシングルは7万枚売る小ヒットになりました!B面「エーッ?嘘ォ!ヤダー!ホント!?」作詞 かぜ耕士さん 作曲 山路進一さん 編曲 吉村浩二さんこの曲は完全に大屋政子さんのタレント性を前に出してのコミックソング的な作りになっています。曲調は軽快なアップテンポのオールディーズ的なアレンジです。ツイスト踊るようなリズム隊のアレンジです。大屋政子さんはふざけてる部分は一切なく、真面目にファルセットできっちり歌っています。この前に「ウチのおとうちゃん」というタイトルの曲をリリースしていますが、この曲もふざけた様子はまったくなく、ノスタルジックに歌い上げています。歌詞は笑かそうとしてる部分もあるのですが、大屋さんがまっすぐ真面目に歌ってるので笑かそうとしている歌詞まで感動的になっています。作詞家の思惑通りにいかずに、感動的な楽曲に仕上がっています。逆にそれを感動的にする読みだったのかも知れないけど。大屋政子さんが歌手活動やタレント活動していたのは、日本にまともなオペラハウスを作るために文化庁にも働きかけ、資金も大屋さん本人がタレント活動で稼いでいました。自分はテレビに出てるおもしろい女性ってよりも、オペラを本気で愛してた女性って印象の方が強い。

2025年01月05日

-

ABC 『ルック・オブ・ラブ!!』/1982年 シングル

イギリスのNew wave、Synth-popの「ABC」のシングル盤。1stアルバム「The Lexicon of Love」からの三枚目のシングルカット曲。A面「The Look of Love (Part One)」1982年、MTVが日本でも人気番組になってきて、そんな中、MTVによって人気が出たバンドが多く誕生してきました。その中に「ABC」もあった。この曲はアルバムから3枚目のシングルカットですが、一番売れたし耳に残るナンバーでした。「ABC」が日本で凄く人気バンドになったのは音楽雑誌「音楽専科」の影響も強いと思う。音楽雑誌「MUSIC LIFE」でも特集を組まれて推しまくりでしたが、やはり「音楽専科」の影響が大きいと思う。その雑誌の中に「8ビートギャグ」というミュージシャンを漫画にしたコーナーがあった。そこでボーカルの「Martin Fry」が常連のように登場した。たしか「マーティン先生」とか「マーティンさん」と呼ばれボーイ・ジョージ、マイケル・モンローと3人組のように扱われギャグにされていました。音楽雑誌の小さいコーナーだった「8ビートギャグ」ですが、大人気になって何冊も「8ビートギャグ」だけのムック本のようなのが発売された。これは自分も買ってました。QUEENのメンバーやOZZYも常連でおもしろおかしく登場してた。もっと昔には「マカロニほうれん荘」って漫画にジミー・ペイジやフレディがよく登場して、海外ロックを広めてくれてました。漫画は好きじゃない自分でもロック関係のギャグがおもしろいので、「8ビートギャグ」と「マカロニほうれん荘」は買って読んでました。きんどーさんってキャラが登場するのですが、この人がいつもフレディのタイツ姿でQUEENの曲を歌う場面が何度もあった。龍の刺繍のパンタロン姿でジミー・ペイジに変身するきんどーさんもおもしろかった。昔のことをいろいろ思い出してきたら止まらなくなってしまう・・・・。ABCの曲の話に戻して。。。この曲も日本の歌謡曲に与えた影響は大きいと思う。80年代半ばから90年代の歌謡曲は、この頃のNew wave、Synth-popからパクってるものが溢れかえってた。「The Look of Love」はPart 4まであったように思う。B面「The Look of Love (Part 2)」超おしゃれなサウンドにアレンジしてのインストゥルメンタル。Pad系のシンセの音とストリングスとラテン楽器を融合させたようなサウンドでとにかくカッコいいインストです。Part 3は歌があるけど、少し重めにアレンジされてたように記憶してる。この曲で日本でもブレイクしたABCはホンダのミニバイクのCMにアルバムから曲が使われた。日本のみのシングルカットで「Valentine's Day」を発売。そのB面が「The Look of Love (Part 3)」でした。80年代ニューウェイブのバンドはプログレっぽさもあったりして、今聴いてもカッコいい。ポップに徹してるニューウェイブバンドもそれはそれでカッコ良かったりする。自分はちょっと重めのニューウェイブバンドが当時は好みでした「デペッシュ・モード」「ユーリズミックス」「INXS」「スパンダー・バレエ」「ティアーズ・フォー・フィアーズ」「トンプソン・ツインズ」「ロキシー・ミュージック」辺りのバンド。ニューウェイブのカテゴリーに分ける定義も難しいけど。

2025年01月04日

-

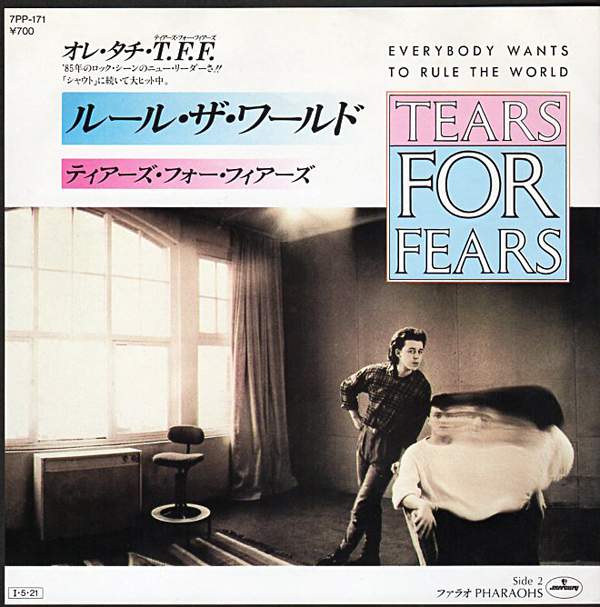

ティアーズ・フォー・フィアーズ『ルール・ザ・ワールド』/1985年 シングル

イギリスのポップロック/ニューウェイブ「Tears for Fears」の大ヒットシングル!「Tears for Fears」の事ってかなり前に書いたように思うけど、長い間、まったく聴いてなかった。昨日、2枚目のアルバム「Songs from the Big Chair」を聴いてて改めてカッコよさに鳥肌でした。もし、これを新作として新人バンドが発表しても今でも余裕で売れるんじゃないかと思う。アルバム全曲良いから。Roland Orzabal – Electric and Acoustic Guitars,synthesizers,Backing VocalsCurt Smith – PPG Wave Synth-bass, Lead VocalsA面「Everybody Wants to Rule the World」(邦題「ルール・ザ・ワールド」)アルバムの中から3曲目のシングルカット曲。昨日、アルバム通して聴いててこの曲に一番惹かれてた。もちろん当時から好きだった曲だけど、ここまで良い曲だった?って何度もリピートしてしまった。アルバム1曲目の「Shout」がアルバムの中で一番好きな曲だった。そんな人が多いと思う。一番売れたシングルだし文句つけようのない完璧なアレンジと演奏と歌唱!訳詞読みながら「Everybody Wants to Rule the World」を聴いてて、この曲の歌詞が当時凄く好きだった事を思い出した。「♪全ては自由と喜びのために 永遠のものはない 誰もが世界を支配しようとしている」「♪Everybody wants to rule the world」がホントは最初は「Everybody wants to rule the WAR」だったと書いているのを読んで鳥肌でした。アルバムはアメリカでは500万枚を売り、イギリスでも300万枚のセールスを記録。このシングルも「Shout」同様に世界的な大ヒット。B面「Pharaohs」(邦題「ファラオ」)この曲はアルバム未収録曲です。ずっと不思議な曲に思ってて、ヒーリングミュージックのような美しい演奏にイギリスの北海地域の海上天気予報が読み上げられる。アルバムに入っていないので、このシングルを出して来て聴いてた。「Tears for Fears」・・・昨夜聴いてなかったら一生二度と聴いてなかったかも知れない。またこれをきっかけにきっとアルバムをいろいろ聴き始める事になりそうな気がしてる。アーティスト、バンドが溢れ出すほどたくさんあって、その中でも一度でも耳に関わった音楽は数え切れない。それを全て、生きてる間に聴き返そうとか無理。何十年も聴いてなくて再び聴く事になる音楽は自分にとって運が良い音楽だと思ってる。友人との会話の中や、ラジオ、雑誌、youtubeのおすすめで出て来たバンド、音楽、そんなきっかけが無ければもう二度と耳にしない音楽がきっと多いんだろうと思うと少し寂しい気もする。

2025年01月03日

-

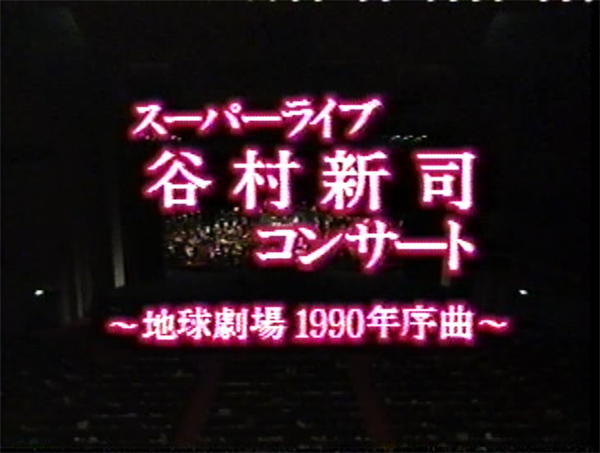

谷村新司 with ウィーン交響楽団プロジェクト『1990年序曲・地球劇場』/1990年NHKホール

この1990年「地球劇場ツアー」の事は、前にレーザーディスクとVHSで発売された「ウィーンのコンチェルトハウス」でのツアー最終日の事を書きました。今日は、ツアー3公演目のNHKホール公演の事を。1990年9月11日、この日はNHKで生中継されました。95人の大きな編成のオーケストラでの大迫力のコンサートでした。このツアーの正式なタイトルは「三菱銀行 Presents 1990年序曲 谷村新司 with ウィーン交響楽団プロジェクト 地球劇場」です。ツアースケジュールは1990年9月8日 横浜アリーナ 10日 NHKホール 11日 NHKホール 12日 名古屋国際会議場センチュリーホール 14日 大阪フェスティバルホール 15日 大阪フェスティバルホール 17日 大阪城ホール 19日 福岡サンパレス 20日 広島厚生年金会館 25日 オーストリア ウィーン コンチェルトハウス本数も少なく短いツアーでしたが、すごく充実したツアーになったようでした。自分はたしか5公演観たと記憶しています。ウィーンには行けなかったけど・・・。(ツアーパンフは布の表紙で豪華です)VHSに録画していたものをDVDにダビング、今度はそれをBlu-rayにダビングしながら観てました。生中継だったので最後の曲「忘れないで」まではバッチリ収まってるのですが、最後の最後、「忘れないで」のインストでのフィナーレはすぐにブツっと切れて、9時からのNHKニュースに。あの頃、VHSに録画したものはビデオテープの品質でかなり保存状態が変わります。3本セットで安く売られてたようなテープは映像の劣化が激しく、ケチっただけ損した感じです。でも、このちんぺいさんの生中継は、ビデオテープコーナーで売ってる中で一番良いと思えるのを買って録画したので映像の劣化はあまりなく綺麗に観れて音も良い。アリス関係の物はいつも高品質なビデオテープで録画してたので比較的、綺麗に残ってるように思う。断捨離じゃないけど、ビデオとかもう観ないものは処分しはじめて大切なものだけDVDやBlu-rayにダビングしています。セットリスト1曲目「GLOBAL THEATER-地球劇場-」2曲目「家族 - FAMILY-」3曲目「22歳」4曲目「秋止符」5曲目「忘れていいの」6曲目「Far away」7曲目「いい日旅立ち」8曲目「V.S.O.P. (ウィーン交響楽団プロジェクト)のメドレー」9曲目「美しき青きドナウ」(V.S.O.P. の演奏)10曲目「9月のマリー」11曲目「DREAMS COME TRUE」12曲目「陽はまた昇る」13曲目「英雄」14曲目「群青」15曲目「チャンピオン」16曲目「昴」17曲目「忘れないで」(1990年といえばQUEENはコンサートツアーをやめると発表して、フレディ最後のアルバム「Innuendo」に取り掛かった頃。オーストリアでもQUEENの人気は強烈で、このV.S.O.P. も5曲のメドレーの中にQUEENの曲をほぼフルコーラスで2曲も組み込んでいます。)(やはり95人のオーケストラだと名曲「英雄」は本領発揮します!)(レコード会社をヤングジャパンとアリスで設立して、長年在籍した東芝EMIから移籍。 「昴」はポリスターレコードが発売した一番最初のレコード。品番も1番です。 そんな重圧も感じながら新たに夢を追い始めた時に作った「昴」への思いの強さは ちんぺいさんが亡くなるまで変わらなかった)(プロジェクトの代表でもあり指揮者のクリスチャン・コロノヴィッツが自らピアノを弾いた 最後の曲「忘れないで」)自分が観た5回中、3回は「昴」で心が震えすぎたのか声を詰まらせる場面がありました。この生中継の日も感情が込み上げてきたのか声が震えてしまう所がありました。95人の大編成での演奏に包み込まれてちんぺいさん本人も「昴」を作った意味や、曲への思いが溢れ出してきたように感じました。ちょうど年をまたぐ時間にこのコンサートの世界に入り込んで観てたので年が明けたのを忘れてた。

2025年01月01日

-

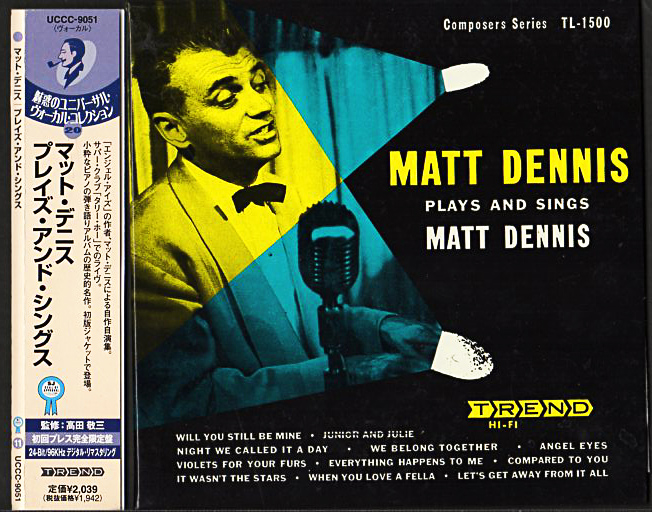

マット・デニス『Plays And Sings Matt Dennis』/ 1954年ライブ盤

アメリカのピアニスト&シンガー「Matt Dennis」の1953年録音のアルバム。このCDは2002年12月に24bitデジタルリマスタリングされて紙ジャケで発売された時のもの。マット・デニス(vo,p)、ジーン・イングルンド(b)、マーク・バネット(ds)の3人のみでの演奏。「We Belong Together」と「When You Love A Fella」の2曲はヴァージニア・マキシーとのデュエットです!マット・デニスはシンガー、プレイヤーのみではなくソングライター、アレンジャーとして活躍。(オリジナルのアメリカ盤ジャケットで紙ジャケCDに再現)1曲目「Will You Still Be Mine?」2曲目「Junior & Julie」3曲目「The Night We Called It A Day」4曲目「We Belong Together」5曲目「Angel Eyes」6曲目「Violets For Your Furs」(邦題「コートにすみれを」)7曲目「Everything Happens To Me」8曲目「Compared To You」9曲目「That Tired Routine Called Love」10曲目「It Wasn't The Stars That Thrilled Me」11曲目「When You Love A Fella」12曲目「Let's Get Away From It All」自分もピアノで弾き語りするのが好きなんですが、このアルバムは弾き語りの理想形で、こんな事ができたら気持ちよくて毎日ピアノ弾くだろうな。とにかく何もかもがカッコいい!友人たちを呼んでちょっとだけおしゃれな物を食べながらお酒を飲む時なんかにこのアルバムを流し続けるのもいいだろうな。聴き入ってしまうから話せなくてダメか・・・^^;アルバム1枚あっという間に終わってしまう。12曲あるけど全てで33分です。1曲ごと短いのですが、満足感はじゅうぶんにあります。4曲目と11曲目でデュエットしているVirginia Maxeyはアメリカのジャズシンガー。声が可愛くて最高です!声だけじゃなく容姿もかなりキュートです。後にマット・デニスと結婚します。デュエットしてる4曲目「We Belong Together」は軽快でコミカルに語り合ってるような心が温かくなるような楽曲です。もう1曲の11曲目「When You Love A Fella」はミュージカルのひと場面のようなドラマチックで美しい世界です。映画の中でBette Midlerが誰かとデュエットして歌ってそうな映像が頭の中に浮かんでくるような曲です。この中では5曲目「Angel Eyes」と6曲目「Violets For Your Furs」の2曲がよく知られてる。やや重くブルージーな「Angel Eyes」はトリオで演奏して歌えば気持ちいいだろうな。「Violets For Your Furs」はメロディーが圧倒的に美しい。12曲目「Let's Get Away From It All」はピアノが最高で、これ弾きながら歌えるの凄すぎる。7曲目「Everything Happens To Me」のスロージャズなムーディな弾き語り部分とコミカルに語るように歌う展開が気持ち良い。最後のハイトーンボイスも美しい!続けて8曲目「Compared To You」もスローなジャズで目を閉じで聴き入ってしまう。(裏ジャケはVirginia Maxeyと歌ってる写真)

2024年12月31日

-

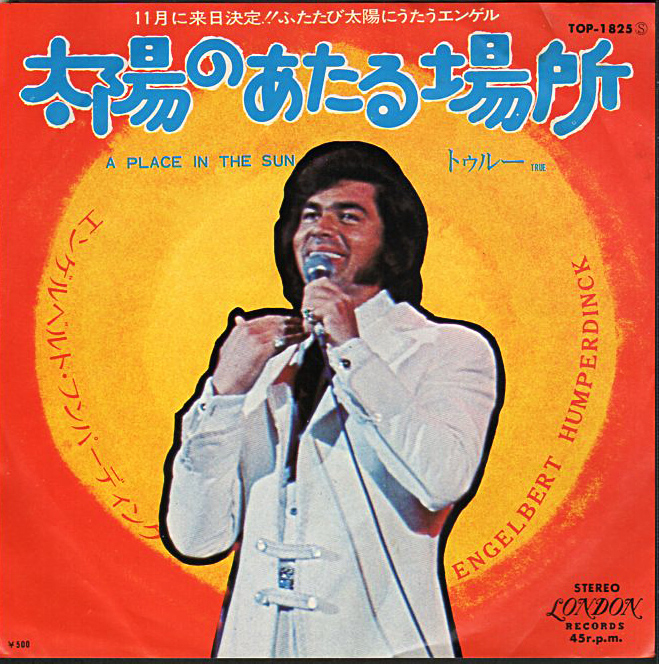

エンゲルベルト・フンパーディング『太陽のあたる場所/トゥルー』/1973年シングル

イギリスのシンガー「Engelbert Humperdinck」の1973年日本発売のシングル。「Engelbert Humperdinck」はインド出身の名バラードシンガーとして超有名です。A面「A Place in the Sun」(邦題「太陽のあたる場所」)初来日が決まった記念盤として発売された日本企画のシングル盤。このシングルは1973年8月発売ですが、この曲自体は1967年発売の2ndアルバム「The Last Waltz」の2曲目に収録。オリジナルはスティービー・ワンダーが1966年に発売して大ヒットしたものです。その翌年にカバーしてアルバムに収録しました。アレンジやパフォーマンスもスティービーのオリジナルを崩さないかなり近い雰囲気でレコーディングされています。エンゲルベルト・フンパーディングの声は歌い出しただけで人を惹きつける魅力があります。この曲よりももっとその魅力が伝わりやすいと思うのはB面の「True」です。B面「TRUE」この曲は1969年発売の4枚目のアルバム「Engelbert」のB面5曲目に収録されてた曲。たしかこのシングル盤のA面もB面も日本でのみシングルカットされたとか。発売から何年も時間が経ってからのシングルカットって日本での洋楽の売り方ではよくあるパターンでした。なので、みんな1973年にレコーディングされた曲だと思い込んでる人が多かったんじゃないかと。ジャケット裏面の解説にも一切、5年も前にすでに発表されてた曲とは書かれていません。初来日に合わせての企画なので、スティービーワンダーが大ヒットさせた曲なのもあってプロモーションしやすい曲を選んだと思えてしまう。この「True」は最強に美しいメロディーと歌唱で大好きな曲です。こっちをA面にするべきだといつも思ってしまう。本当に最高の声と歌唱力です。5回連続でリピートして聴いたとしても毎回、同じほどの感動を与えてくれる歌唱。当時はトム・ジョーンズ、アンディ・ウィリアムス等と並ぶスーパーボーカリストの一人でした。エンゲルベルト・フンパーディングは88歳で今も健在でラストツアーをしているらしい。

2024年12月30日

-

ショッキング・ブルー『ヴィーナス』/1969年 日本デビューシングル

オランダのサイケロック「Shocking Blue」の1969年発売の大ヒットシングル。日本ではこの曲がデビューシングルでした。1967年デビューからすでにアルバム1枚と、5枚のシングルを発売していました。女性1人と男性3人のバンドですMariska Veres - VocalsRobbie van Leeuwen - Guitar、Sitar(B面)Klaasje van der Wal - Bass Cor van der Beek - DrumsゲストミュージシャンCees Schrama - KeyboardsA面「Venus」(邦題「ヴィーナス」)1986年発売のバナナラマのバージョンを最初に思い浮かべる人も多いと思う。バナナラマバージョンもかなり大ヒットしました。ショッキング・ブルーの事を書くのは初めてかも知れない。この曲をライブでカバーしたアリスのきんちゃんのバンド「ソライズ」のライブでの話などは書いていますが。それから同時期にオランダのロックバンドとして人気があった「Earth and Fire」の事を書いた時に少し書いてたかも。(「Earth and Fire」は「Earth, Wind & Fire」とはまったく関係のないバンドです)バナナラマバージョンは原曲の良さをまったく損なわないアレンジで打ち込みを多用してのニューバージョンって感じです。イントロのギターストロークからカッコよすぎる曲です。B面「Hot Sand」この曲ではシタールを効果的に使用しています。この頃はビートルズもシタールを使用したりと、いろんなバンドがシタールを取り入れてました。今日、かなり久しぶりにこの曲を聴いてたらドナ・サマーの「Hot Stuff」のサビってこの曲をちょっとだけ意識してるのかなと思ったりした。「Hot Stuff」はダントツに好きな曲でDonna Summerは今でもよく聴くアーティストです。「Shocking Blue」のアルバムにも久々に針を落としてみようと思う。

2024年12月29日

-

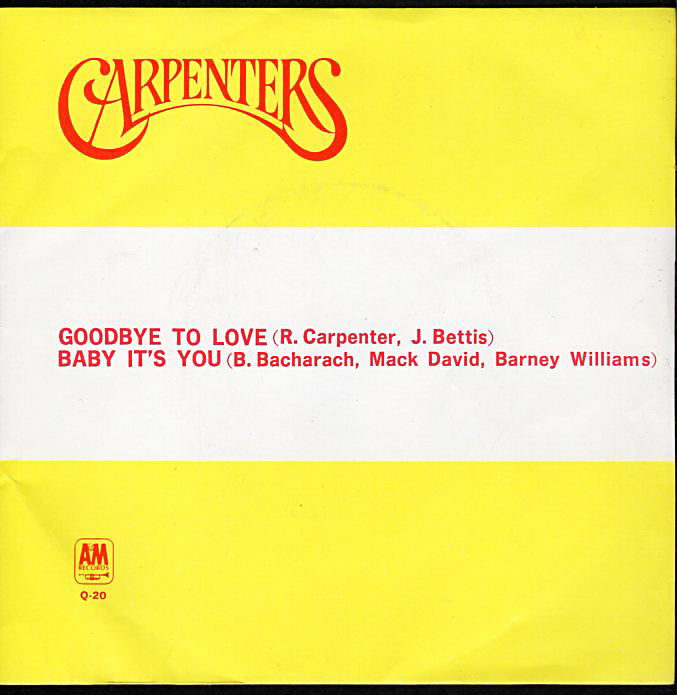

カーペンターズ『愛にさよならを』/1973年10月シングル

カーペンターズの1972年6月19日発売のシングル「Goodbye to Love(愛にさよならを)」の日本企画のシングル盤。A面「Goodbye to Love」(邦題「愛にさよならを」)この曲は1972年6月発売の4枚目のアルバム「A Song for You」のA面5曲目に収録されてる曲。アルバムからの3枚目のシングルカットでB面が「Crystal Lullaby」でした。このシングルは1973年10月25日発売の日本のみの企画盤2枚組➕EP盤「カーペンターズ- Gem Of Carpenters」のボーナス7インチシングル扱いのようなEP盤です。カップリング曲をThe Beatlesでも有名な「Baby It's You」に変えています。この「Goodbye to Love」はカーペンターズの全曲の中でもベスト10に入る好きな曲です。ポップスでは当時使われることがなかった、エレキギターの歪みソロを大胆に取り入れた曲。当時のファンは「ロックに寝返って裏切られた」とか言ったとか。この曲のアウトロのGソロは本当に鳥肌もんのカッコ良さ!それも約1分間、歪んだファズのソロが延々と続きます。これがめちゃカッコいい!後半にハードなGソロがあるなんて思えないようなオーボエも絡んでくるような美しい世界。次第にリズム隊も激しくなっていき間奏でGソロ! ここまでの盛り上がり感がたまらなく好きで何度もよく聴いた曲です。どこかに書いてあったけどポップスとしてこの曲が初めてのパワーバラードではないかと。レコーディングメンバーKaren Carpenter – VocalsRichard Carpenter – Backing vocals, Piano, Hammond organorchestrationJoe Osborn – Bass guitarHal Blaine – DrumsTony Peluso – Electric fuzz guitarEarl Dumler – OboeB面「Baby It's You」1970年8月発売の2枚目のアルバム「Close to You」のB面1曲目に収録されてる曲。この曲はやはりThe Beatlesのイメージが強いのですが、この曲のオリジナルは「シュレルズ」が1961年10月発売したもの。Beatlesはライブでは「Baby It's You」をそれまでに演奏していたのですが、レコードとして発売するのは1963年でした。カーペンターズのバージョンは静かで澄み切った空気の中で聴いてるかのように始まる。この曲でもオーボエの音が郷愁を感じ、少しずつ盛り上がっていくアレンジに鳥肌です。ビートルズとは違う曲のように感じる世界です。

2024年12月27日

-

ウーゴ・ブランコ『コーヒー・ルンバ』オリジナル / 1958年シングル盤

ベネズエラの作曲家、そしてアルバ奏者の「Hugo Blanco」の大ヒットシングル。昨夜は「月影のキューバ」のオリジナルの「セリア・クルス」版の事を書きました。名曲オリジナルシリーズで「コーヒー・ルンバ」のオリジナルの事を。(古いレコードのわりにジャケットも盤も状態はなかなか良い)A面「Moliendo Cafe」(邦題「コーヒー・ルンバ」)1958年にLP「La Chispita-Moliendo Cafe」の中の1曲として発表。日本盤でシングル盤になったのは1961年2月。西田佐知子さんがガバーしてシングル発売したのが1961年8月でした。その後も多くの日本の歌手がこの曲をカバー。オリジナルは演奏のみです。「ウーゴ・ブランコ」のアルバの演奏とラテン楽器でのインストです。ベースと拍子木のような楽器「クラベス」のイントロからアルバがメロディを演奏。そして、テクニカルなマラカスが絡んでくるのが凄くカッコいい!カバサも鳴ってるのかな。ウーゴ・ブランコの叔父であるベネズエラの作曲家ホセ・マンソ・ペローニが作った曲です。B面「Orquidea」(邦題「らんの花」)この曲はウーゴ・ブランコの作曲作品。蘭乃はなって変換されてしまうのは、何度も蘭乃はなって書き込んでるからだろう^^蘭乃はなさんは元、宝塚トップ娘役で今でもずっと出演舞台や主演映画はできる限り観に行ってる女優さんです。曲とは全く関係ない話でした。この曲も凄く好きな曲。キメのアレンジとか「コーヒールンバ」と同じだったりしますが。同じバンドでアレンジしてるから仕方ないか。この曲でもアルバの美しい演奏とクラベスの響き、そしてテクニカルなマラカスの演奏。終わり方が唐突すぎるのですが・・・。アルバって楽器ですが、スペイン語でパープの意味。でも普通のハープとは違って小型です。インディアンハープ・ラテンハープとも呼ばれてるそうです。フォルクローレには欠かせない楽器。(フォルクローレって、ユーミンファンなら馴染みのある言葉です)

2024年12月25日

全7475件 (7475件中 1-50件目)

-

-

- ☆モー娘。あれこれ☆

- 【松本わかな・平山遊季(アンジュル…

- (2025-02-17 13:25:42)

-

-

-

- 福山雅治について

- 福山雅治サインポスター掲示2『FUK…

- (2024-01-22 04:00:09)

-

-

-

- 洋楽

- ■2022年には楽天に招かれて来日して…

- (2025-02-16 13:33:33)

-