PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 続 日本100名城

四泊五日の九州旅行も今日が最終日の五日目。

その他移動中の史跡を訪れることに。

11月18日(木) 6:40

部屋から大分市内を見下ろす。

6:42

ホテル日航大分オアシスタワー

所在地:大分県大分市高砂町2丁目48

朝食はついていないので、キーをカウンターに置いて退室。

朝食は有料で、2階のレストランだがスルー。

朝食代金は1,000円であったか?。

国道の上に架かる通路を東に向い、ガレリア竹町。

ホテル日航大分オアシスタワーを振り返る。

大分市のマンホール蓋。

平成8年度に行われたデザイ ン蓋の一般公募作品の優秀賞作品を元に作成したものです。

水辺の生き物たちが生き生きと活動しています。メダカ・ウナギ・カニ・フナ、そし て、岩かげ

にはもっと小さなヤゴとかの小動物が隠れているに違いありません。

市の花サザンカが6個描かれている汚水管マンホール蓋。

6:48

ホテル紹介の駐車場「NPC」。

中津城への途中、杵築市にある「杵築城(きつきじょう)」へ立ち寄ることに。

カーナビの案内で、一般道走行を走り、35km、所要時間50分と。

7:05

国道10号を別府方面へ走り、東生石交差点。

7:09

この辺りは毎年、別府大分毎日マラソン大会(通称、別大マラソン)が開催されるコースで、毎年

2月の第1日曜日に開催される。今年も2月6日(日)に第70回大会が開催される。

日豊本線を二両編成の列車。

7:13

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」から「高崎山自然動物園」への歩道橋。

歩道橋に、 11月20日 は高崎山 無料 の日。

別大マラソンは、大分県大分市の大分マリーンパレス水族館「うみたまご」をスタート、大分

市営陸上競技場をゴール、別府市の亀川バイパスを折り返し地点として42.195kmを走破する

フルマラソン大会である。

7:15

右前方に別府の市街地が広がる、よく見ると温泉の湯けむりがのぼる。

7:17

別府市内に入り車の量が多くなる。

7:18

この先の北浜交差点を左折すると別府駅。

国道10号の前方に「別府タワー」

所在地:大分県別府市北浜3丁目10-2

高さ:90m(展望台は55m)、建設当初は100m。開業:1957年5月10日。

別府タワーは観光塔で、旧名、観光センターテレビ塔。

名古屋テレビ塔、通天閣に次ぎ、日本で3番目に建てられた高層タワーで、

別府観光のシンボルとして親しまれる。登録有形文化財。運営は開世通商株

式会社、管理はカイセイ・プロパティーズ株式会社。

7:22

国道10号新境川橋北交差点。

7:31

この辺りは、公設市場前交差点辺り。

国道10号 門司まで120km。

カーナビは「公設市場前交差点」

杵築城の到着予定は、8:07、残り距離17km。

カーナビの案内は6.5km先の国道10号堀交差点を右方向へと。

堀交差点近くに「日出(ひじ)城跡」があり、火野正平も「トウチャコ」で立ち寄っていた。

7:48

国道10号堀交差点から国道213号を走り、会下(えが)交差点を右方向へ。

左方向は、大分空港道路(無料区間)。

8:04

杵築城(きつきじょう)

所在地:大分県杵築市杵築16-1

杵築城は、城跡のうち麓の藩主御殿跡は大分県の史跡に指定されている。また、城郭があった

台山地区と藩主御殿地区は、国の史跡に指定されている。

杵築城は、室町時代初期に木付氏によって八坂川の河口にある台山(だいやま)の上に築かれた。

台山は、北は高山川、東は守江湾に囲まれた天然の要害である。連郭式の平山城で、台山を空堀

により4区画に区切られていた。戦国時代には大友氏と島津氏の戦いの舞台となり、江戸時代には

杵築藩の藩庁が置かれた。

杵築城跡のうち台山上の部分は公園として整備され、天守台跡に資料館と展望所を兼ねた3層の

模擬天守が昭和45年(1970)に建てられている。

八坂川に架かる杵築大橋。

天守閣からは守江湾の美しい景色が広がると。

八坂川の上流側を望む。

八坂川(やさかがわ)は、大分県杵築市を流れ、伊予灘の守江湾に注ぐ二級水系の本流。

杵築市は、大分県の北東部に位置する市で、人口 2.966万 (2017年3月1日)。

駐車場は、台山の上にあり無料、野鳥が飛来していた。

国指定史跡 杵築城跡 指定日:令和二年三月十日

指定理由

豊臣政権から江戸幕府の成立、安定へと向かう社会・政治情勢の変化に応じて、その構造を大き

く変えることが確認された城跡。「一国一城令」による破却以前の城の建物構成や構造が分かる

など、江戸時代初期の城郭の実態を知る上でも重要。(守江湾に面する丘陵に位置し、その変遷

は戦国から江戸時代の社会・政治情勢の変化によく対応している。)

杵築城の概要

杵築(木付)城の成立は、応永元年(1394)に、木付頼直(豊後国守護大友氏一族)が、この場所から

北西へ2km程の内陸の竹ノ尾城より、この場所周辺に本拠を移したのがはじまりです。

文禄二年(1593)の大友氏豊後(今の大分県の大半)没収に伴ない、豊後(約41万8,000石)には、

豊臣秀吉の腹心・縁者等の家臣が1~12万石で配され、豊後国は細切れに領有されることになり

ます。

慶長五年(1600)九月の関ヶ原の戦いを経て、豊前小倉~豊後木付にかけての39万9,000石は細

川忠興が領有することになり、同六年に木付城代には家臣中でも別格の松井康之を2万5,000石

で配置することになります。

配置の年、台山に三層の天守が造られますが、慶長十三年(1608)の落雷により天守が焼失しま

す。その後再建されますが、元和元年(1615)の一国一城令により台山の城郭は壊され、その後、

杵築城の中心は台山北麓に移動します(後の藩主御殿)。寛永七年(1630)までには、その移動が

完了すると思われます。

その後、寛永九年(1632)に、細川氏の肥後(熊本県)への領地替えに伴い、小笠原忠知が4万石で

城主となります。正保二年(1645)には、忠知の三河吉田(愛知県豊橋市)への領地替えに伴い、

甥の松平英親が、豊後高田より 3万7,000石で配されます。以後、途中 5,000石を分地し、3万

2,000石になるものの、幕末まで能見松平氏が杵築藩主として続きます。

最大東西約 650m×最大南北 約290m

杵築城の立地と構造

杵築(木付)城は、北は高山川、南を八坂川にはさまれた河口付近、最大標高 30m弱の独立丘陵

である台山部分と、台山北麓の藩主御殿部分の2つに大きく分けることができます。

前者は、木付氏時代に中世城館として築かれ大友氏の豊後没収後、豊臣系の領主らにより石垣

をもつ近世城郭に改修されました。元和元年(1615)に一国一城令で壊されるまで、城の中心部

でした。後者は、台山北麓に築かれた中世居館を経て、一国一城令後に御殿(藩主御殿跡)など

が建てられました。前者が壊された後、城の中心機能を担いました。

この両者を含めた範囲が杵築城の中心部です。城を含めた城下町全体には大きく起伏があり、

その自然地形を巧みに利用して、堀や土塁と同様の防御の役目を持たせています。

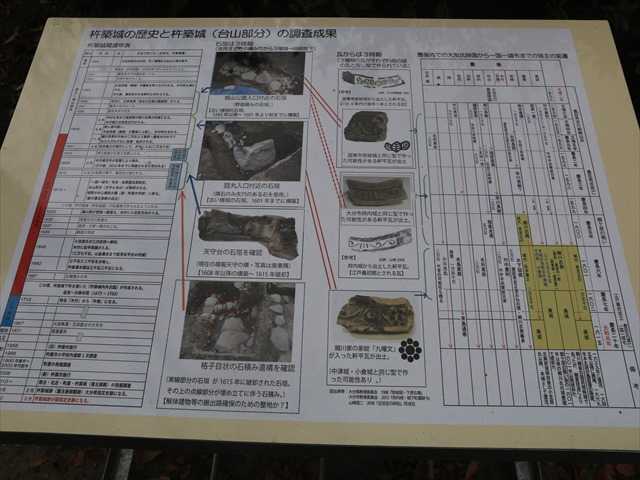

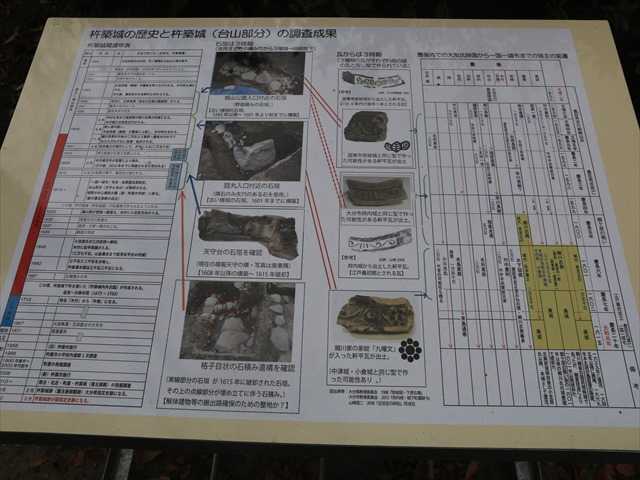

杵築城の歴史と杵築城(台山部分)の調査成果。

駐車場から城内へ。

城内の木々も紅葉が始まる、建物はトイレ。

城下町きつき歴史の散歩道。

杵築城跡のうち台山上の部分は公園として整備されており、石碑等が建っていた。

紅葉の木に囲まれて大きな「日露戦争の忠魂碑」。

本丸への城門。

営業時間:10:00 ~ 17:00

登城料金:一般 400円 休館日は年末を除いて営業

時間が早く開門前で、隙間を探すが見つからず諦める。

城門に「営業時間 10:00~17:00」と。

天守廻りの白塀。

善隣友好

日中平和友好條約締結記念

1978年10月23日

大分県日中友好協会杵築支部

「善隣」とはいい言葉だが、いつまでもこうであってほしいが!

八坂善一郎翁之像 明治28年(1895) ~ 昭和55年(1980)

杵築野田に生れ、38歳の若さで別杵自動車社長に就任し、青年実業家となる。

昭和14年(1939)に県議会議員、昭和21年(1946)には衆議院議員に当選。

昭和30年(1955)、合併による杵築市誕生で初代市長となり、5期20年にわたり全国的

にも稀な特色のある市政の推進・産業の発展に尽力した。杵築市名誉市民。

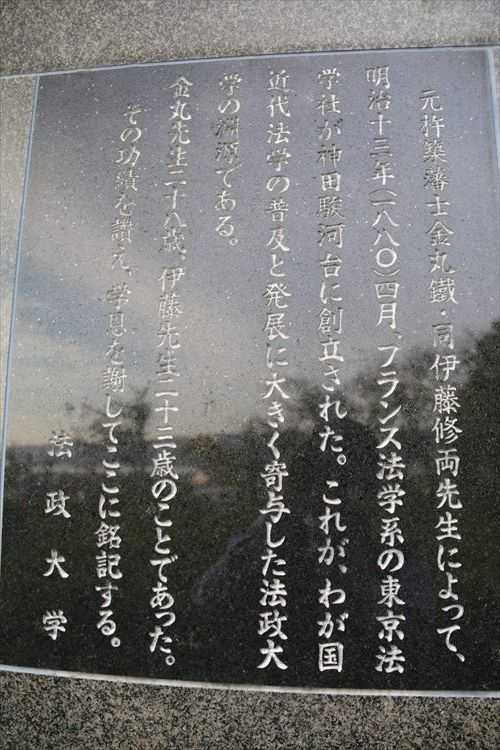

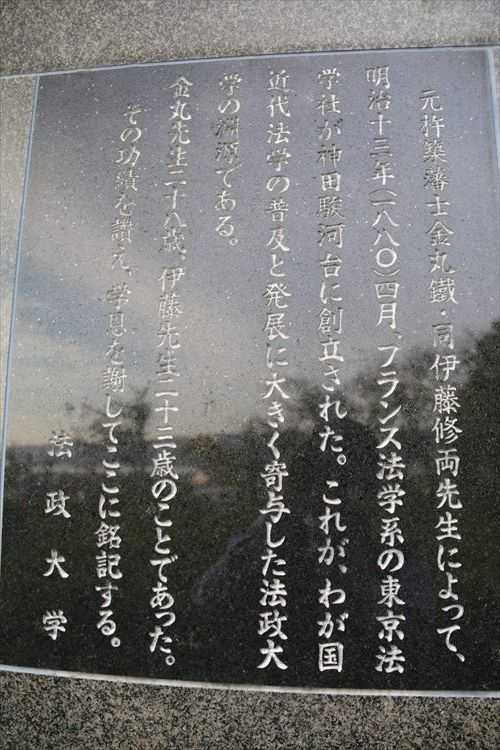

法政大学創立者顕彰碑

伊藤 修(いとう おさむ)、1855年(安政2年)ー1920年(大正9年)

東京法学社(現・法政大学)の創立者の一人では日本の弁護士。

1855年(安政2年)、豊後国杵築藩士の子として生まれ、1877年(明治10年)に代言人試験に合格

し、法学塾の「法律学舎」を開いていた元田直の下で、訴訟業務に従事する。

1879年(明治12年)に金丸鉄、薩埵正邦らとともに東京法学社を設立する。

1920年(大正9年)に死去。墓は大分県杵築市の養徳寺にある。

金丸 鉄(かなまる まがね)、1852年(嘉永5年)ー1910年(明治43年)は、日本の法学者。

フランス法の流れを汲む法律家で、法政大学創立者の一人。豊後国杵築藩出身。

法政大学の前身である東京法学社を設立した。

金丸のほかに、同じ豊後国出身の伊藤修や薩埵正邦も設立に尽力した。

19歳の時に上京。東京法学社設立以前には、独力で出版社「時習社」を設立し、1877年8月

11日、時習社の社長兼編集長として日本最初の法律専門雑誌『法律雑誌』を創刊した。

この頃、郷里の先輩で浅草に法律学舎を開いていた元田直と親交を結び、薩埵正邦とも知り合

った。元田の助力を得て、元田のもとにいた代言人である伊藤修らとともに東京法学社を設立

することになる。

その後、大阪府で弁護士を開業、1886年(明治19年)に大阪府会議員に当選し、府会に『箕面

公園新設の議』を提出し、箕面公園開設に尽力する。

また、平民主義を持論とし、華族廃止論を唱道していた。

法政大学創立者顕彰碑 杵築藩士 金丸 鐵 平成五年四月十日建立

こちらの面にも、法政大学創立者顕彰碑 杵築藩士 伊藤 修

元杵築藩士金丸鐵・同伊藤修両先生によって、明治十三年(1880)四月、フランス法学系

の東京法学社が神田駿河台に創立された。これが、わが国近代法学の普及と発展に大き

く寄与した法政大学の淵源である。

金丸先生二十八歳、伊藤先生二十三歳のことであった。

この功績を讃え、学恩を謝してここに銘記する。

法政大学

台山の東にある守江湾。

8:17

時間が早くて天守へ登れず残念であったが、次の中津城へ向かうことに。

ー 続く ー

その他移動中の史跡を訪れることに。

11月18日(木) 6:40

部屋から大分市内を見下ろす。

6:42

ホテル日航大分オアシスタワー

所在地:大分県大分市高砂町2丁目48

朝食はついていないので、キーをカウンターに置いて退室。

朝食は有料で、2階のレストランだがスルー。

朝食代金は1,000円であったか?。

国道の上に架かる通路を東に向い、ガレリア竹町。

ホテル日航大分オアシスタワーを振り返る。

大分市のマンホール蓋。

平成8年度に行われたデザイ ン蓋の一般公募作品の優秀賞作品を元に作成したものです。

水辺の生き物たちが生き生きと活動しています。メダカ・ウナギ・カニ・フナ、そし て、岩かげ

にはもっと小さなヤゴとかの小動物が隠れているに違いありません。

市の花サザンカが6個描かれている汚水管マンホール蓋。

6:48

ホテル紹介の駐車場「NPC」。

中津城への途中、杵築市にある「杵築城(きつきじょう)」へ立ち寄ることに。

カーナビの案内で、一般道走行を走り、35km、所要時間50分と。

7:05

国道10号を別府方面へ走り、東生石交差点。

7:09

この辺りは毎年、別府大分毎日マラソン大会(通称、別大マラソン)が開催されるコースで、毎年

2月の第1日曜日に開催される。今年も2月6日(日)に第70回大会が開催される。

日豊本線を二両編成の列車。

7:13

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」から「高崎山自然動物園」への歩道橋。

歩道橋に、 11月20日 は高崎山 無料 の日。

別大マラソンは、大分県大分市の大分マリーンパレス水族館「うみたまご」をスタート、大分

市営陸上競技場をゴール、別府市の亀川バイパスを折り返し地点として42.195kmを走破する

フルマラソン大会である。

7:15

右前方に別府の市街地が広がる、よく見ると温泉の湯けむりがのぼる。

7:17

別府市内に入り車の量が多くなる。

7:18

この先の北浜交差点を左折すると別府駅。

国道10号の前方に「別府タワー」

所在地:大分県別府市北浜3丁目10-2

高さ:90m(展望台は55m)、建設当初は100m。開業:1957年5月10日。

別府タワーは観光塔で、旧名、観光センターテレビ塔。

名古屋テレビ塔、通天閣に次ぎ、日本で3番目に建てられた高層タワーで、

別府観光のシンボルとして親しまれる。登録有形文化財。運営は開世通商株

式会社、管理はカイセイ・プロパティーズ株式会社。

7:22

国道10号新境川橋北交差点。

7:31

この辺りは、公設市場前交差点辺り。

国道10号 門司まで120km。

カーナビは「公設市場前交差点」

杵築城の到着予定は、8:07、残り距離17km。

カーナビの案内は6.5km先の国道10号堀交差点を右方向へと。

堀交差点近くに「日出(ひじ)城跡」があり、火野正平も「トウチャコ」で立ち寄っていた。

7:48

国道10号堀交差点から国道213号を走り、会下(えが)交差点を右方向へ。

左方向は、大分空港道路(無料区間)。

8:04

杵築城(きつきじょう)

所在地:大分県杵築市杵築16-1

杵築城は、城跡のうち麓の藩主御殿跡は大分県の史跡に指定されている。また、城郭があった

台山地区と藩主御殿地区は、国の史跡に指定されている。

杵築城は、室町時代初期に木付氏によって八坂川の河口にある台山(だいやま)の上に築かれた。

台山は、北は高山川、東は守江湾に囲まれた天然の要害である。連郭式の平山城で、台山を空堀

により4区画に区切られていた。戦国時代には大友氏と島津氏の戦いの舞台となり、江戸時代には

杵築藩の藩庁が置かれた。

杵築城跡のうち台山上の部分は公園として整備され、天守台跡に資料館と展望所を兼ねた3層の

模擬天守が昭和45年(1970)に建てられている。

八坂川に架かる杵築大橋。

天守閣からは守江湾の美しい景色が広がると。

八坂川の上流側を望む。

八坂川(やさかがわ)は、大分県杵築市を流れ、伊予灘の守江湾に注ぐ二級水系の本流。

杵築市は、大分県の北東部に位置する市で、人口 2.966万 (2017年3月1日)。

駐車場は、台山の上にあり無料、野鳥が飛来していた。

国指定史跡 杵築城跡 指定日:令和二年三月十日

指定理由

豊臣政権から江戸幕府の成立、安定へと向かう社会・政治情勢の変化に応じて、その構造を大き

く変えることが確認された城跡。「一国一城令」による破却以前の城の建物構成や構造が分かる

など、江戸時代初期の城郭の実態を知る上でも重要。(守江湾に面する丘陵に位置し、その変遷

は戦国から江戸時代の社会・政治情勢の変化によく対応している。)

杵築城の概要

杵築(木付)城の成立は、応永元年(1394)に、木付頼直(豊後国守護大友氏一族)が、この場所から

北西へ2km程の内陸の竹ノ尾城より、この場所周辺に本拠を移したのがはじまりです。

文禄二年(1593)の大友氏豊後(今の大分県の大半)没収に伴ない、豊後(約41万8,000石)には、

豊臣秀吉の腹心・縁者等の家臣が1~12万石で配され、豊後国は細切れに領有されることになり

ます。

慶長五年(1600)九月の関ヶ原の戦いを経て、豊前小倉~豊後木付にかけての39万9,000石は細

川忠興が領有することになり、同六年に木付城代には家臣中でも別格の松井康之を2万5,000石

で配置することになります。

配置の年、台山に三層の天守が造られますが、慶長十三年(1608)の落雷により天守が焼失しま

す。その後再建されますが、元和元年(1615)の一国一城令により台山の城郭は壊され、その後、

杵築城の中心は台山北麓に移動します(後の藩主御殿)。寛永七年(1630)までには、その移動が

完了すると思われます。

その後、寛永九年(1632)に、細川氏の肥後(熊本県)への領地替えに伴い、小笠原忠知が4万石で

城主となります。正保二年(1645)には、忠知の三河吉田(愛知県豊橋市)への領地替えに伴い、

甥の松平英親が、豊後高田より 3万7,000石で配されます。以後、途中 5,000石を分地し、3万

2,000石になるものの、幕末まで能見松平氏が杵築藩主として続きます。

最大東西約 650m×最大南北 約290m

杵築城の立地と構造

杵築(木付)城は、北は高山川、南を八坂川にはさまれた河口付近、最大標高 30m弱の独立丘陵

である台山部分と、台山北麓の藩主御殿部分の2つに大きく分けることができます。

前者は、木付氏時代に中世城館として築かれ大友氏の豊後没収後、豊臣系の領主らにより石垣

をもつ近世城郭に改修されました。元和元年(1615)に一国一城令で壊されるまで、城の中心部

でした。後者は、台山北麓に築かれた中世居館を経て、一国一城令後に御殿(藩主御殿跡)など

が建てられました。前者が壊された後、城の中心機能を担いました。

この両者を含めた範囲が杵築城の中心部です。城を含めた城下町全体には大きく起伏があり、

その自然地形を巧みに利用して、堀や土塁と同様の防御の役目を持たせています。

杵築城の歴史と杵築城(台山部分)の調査成果。

駐車場から城内へ。

城内の木々も紅葉が始まる、建物はトイレ。

城下町きつき歴史の散歩道。

杵築城跡のうち台山上の部分は公園として整備されており、石碑等が建っていた。

紅葉の木に囲まれて大きな「日露戦争の忠魂碑」。

本丸への城門。

営業時間:10:00 ~ 17:00

登城料金:一般 400円 休館日は年末を除いて営業

時間が早く開門前で、隙間を探すが見つからず諦める。

城門に「営業時間 10:00~17:00」と。

天守廻りの白塀。

善隣友好

日中平和友好條約締結記念

1978年10月23日

大分県日中友好協会杵築支部

「善隣」とはいい言葉だが、いつまでもこうであってほしいが!

八坂善一郎翁之像 明治28年(1895) ~ 昭和55年(1980)

杵築野田に生れ、38歳の若さで別杵自動車社長に就任し、青年実業家となる。

昭和14年(1939)に県議会議員、昭和21年(1946)には衆議院議員に当選。

昭和30年(1955)、合併による杵築市誕生で初代市長となり、5期20年にわたり全国的

にも稀な特色のある市政の推進・産業の発展に尽力した。杵築市名誉市民。

法政大学創立者顕彰碑

伊藤 修(いとう おさむ)、1855年(安政2年)ー1920年(大正9年)

東京法学社(現・法政大学)の創立者の一人では日本の弁護士。

1855年(安政2年)、豊後国杵築藩士の子として生まれ、1877年(明治10年)に代言人試験に合格

し、法学塾の「法律学舎」を開いていた元田直の下で、訴訟業務に従事する。

1879年(明治12年)に金丸鉄、薩埵正邦らとともに東京法学社を設立する。

1920年(大正9年)に死去。墓は大分県杵築市の養徳寺にある。

金丸 鉄(かなまる まがね)、1852年(嘉永5年)ー1910年(明治43年)は、日本の法学者。

フランス法の流れを汲む法律家で、法政大学創立者の一人。豊後国杵築藩出身。

法政大学の前身である東京法学社を設立した。

金丸のほかに、同じ豊後国出身の伊藤修や薩埵正邦も設立に尽力した。

19歳の時に上京。東京法学社設立以前には、独力で出版社「時習社」を設立し、1877年8月

11日、時習社の社長兼編集長として日本最初の法律専門雑誌『法律雑誌』を創刊した。

この頃、郷里の先輩で浅草に法律学舎を開いていた元田直と親交を結び、薩埵正邦とも知り合

った。元田の助力を得て、元田のもとにいた代言人である伊藤修らとともに東京法学社を設立

することになる。

その後、大阪府で弁護士を開業、1886年(明治19年)に大阪府会議員に当選し、府会に『箕面

公園新設の議』を提出し、箕面公園開設に尽力する。

また、平民主義を持論とし、華族廃止論を唱道していた。

法政大学創立者顕彰碑 杵築藩士 金丸 鐵 平成五年四月十日建立

こちらの面にも、法政大学創立者顕彰碑 杵築藩士 伊藤 修

元杵築藩士金丸鐵・同伊藤修両先生によって、明治十三年(1880)四月、フランス法学系

の東京法学社が神田駿河台に創立された。これが、わが国近代法学の普及と発展に大き

く寄与した法政大学の淵源である。

金丸先生二十八歳、伊藤先生二十三歳のことであった。

この功績を讃え、学恩を謝してここに銘記する。

法政大学

台山の東にある守江湾。

8:17

時間が早くて天守へ登れず残念であったが、次の中津城へ向かうことに。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[続 日本100名城] カテゴリの最新記事

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー26、東… 2023.01.27 コメント(1)

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー25、國… 2023.01.26

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー24、八… 2023.01.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.