PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 続 日本100名城

唐澤山神社 (本丸跡) から北城方向へ向かった。

11月15日(火) 9:50

社務所横から下り、東方向へ進む。

本丸の東側下にある車井戸。山城にとっては生命線である貴重な水の手である。

本丸の東側城壁直下41.8m低いところにあり、東西9.1m・南北23.6mの中に、深さ23.3m・

口径1.51mの井戸で、山城での水源確保の執念を思わせる。

明治20年3月、地元民による井戸さらいが行われ、全容がわかったが、井戸途中に人の入れる

穴があり、土砂汲み出しのときの中継をしたものと思われ、底には北に向かって横穴が掘られ、

松坂で覆われていた。その板をはずしたところ、こんこんと清水が湧き出したとのこと。松板

車井戸から樋を渡して引き込んだと思われる。がんがん井戸ともいわれ、龍宮までつづくとも

云われていた。

井戸の滑車

説明板には「車井戸 (くるまいど)」

深さ25m余ともいわれ、本丸下に位置していることからも、城内の重要な水源であった。

別名「がんがん井戸」ともいう。

社務所から車井戸まで下り、再度坂を上る。

本丸から東エリアの山頂縄張図

この道は本丸の北側から二の丸への道。

長門丸・引曲輪の間の虎口

本丸の搦め手にあたる東側の・・・・・

長門丸

弓削長門が直番したとされますが、お花畑ともいいます。南面を除き土塁が巡り、東側に堀切

が認められます。正面に弓道の練習場があった。

ズームアップ。

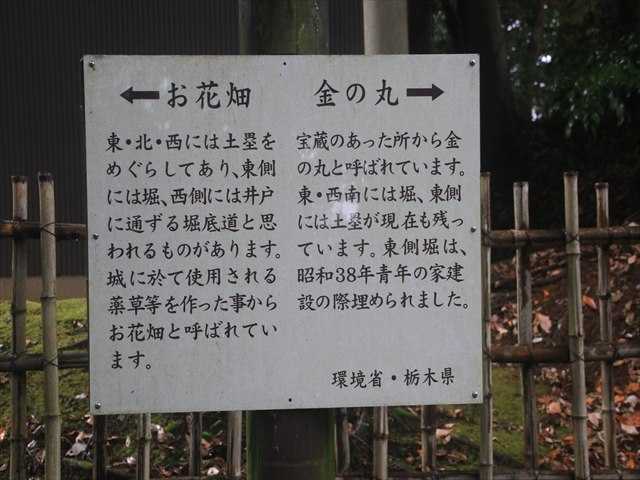

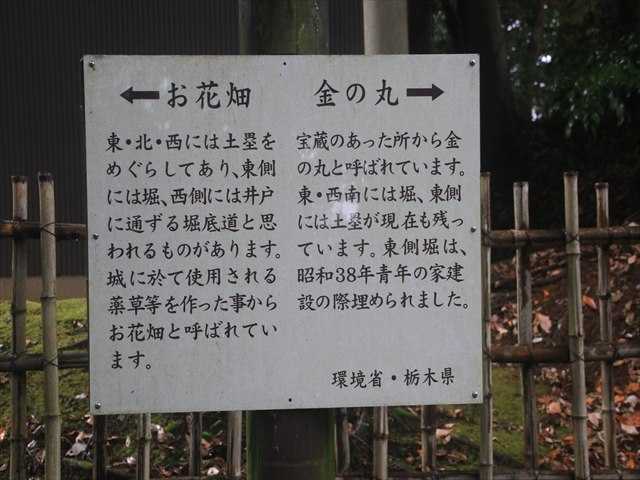

← お花畑

れるものがあります。城に於て使用される薬草等を作った事からお花畑と呼ばれています。

金の丸 →

宝蔵のあった所から金の丸と呼ばれています。東・西南には堀、東側には土塁が現在も残

っています。東側堀は、昭和38年青年の家建設の際埋められました。

環境省・栃木県

長門丸の東側階段の上に「金の丸」。

平城ともいい、お宝蔵があったとされます。現在、金の丸ロッジとして利用されていますが、

土塁等も残ります。

長門丸から坂を下り左上に「金の丸」。

小雨の中「北城」方向へ進む。

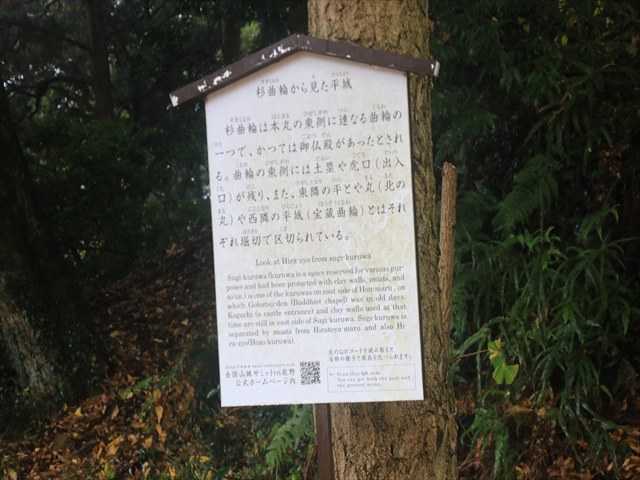

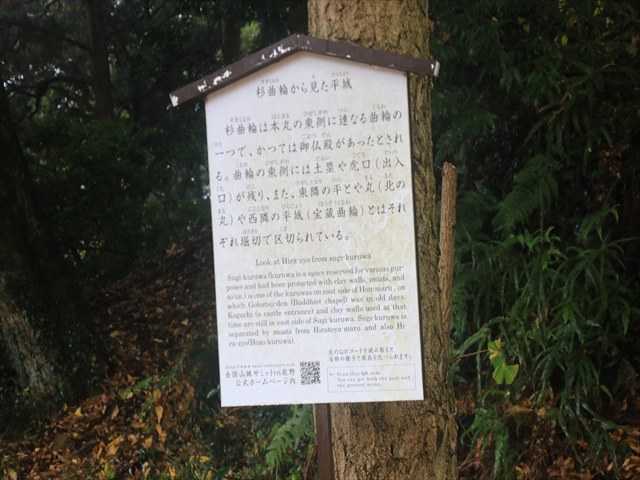

杉曲輪から見た平城

杉曲輪は本丸の東側に連なる曲輪の一つで、かつては御仏殿があったとされる。曲輪の東側に

は土塁や虎口 (出入口) が残り、また、東隣の平とや丸 (北の丸) や西隣の平城 (宝蔵曲輪) と

はそれぞれ堀切で区切られている。

杉曲輪 (すぎくるわ)

北側に一部で開口する土塁が残っている。

道路脇に道案内「関東ふれあいの道 京路戸峠 (きょうろどとうげ)」。

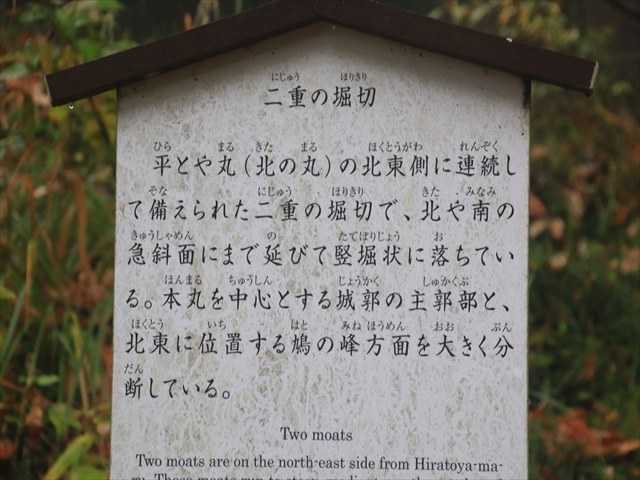

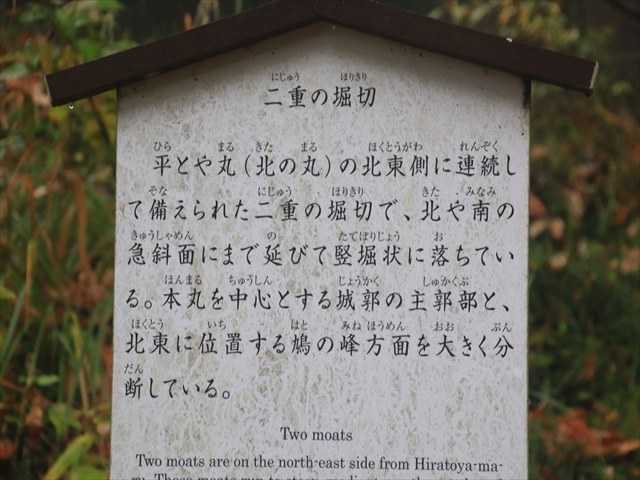

二重 (にじゅう) の堀切

関東ふれあいの道 京路戸峠 2.6km 唐沢山神社 0.3km

二重の堀切

東へ続く尾根には堀切で断ち切った曲輪が連なり、途中には二重堀切もあるが、この部分は

堀切部分が破壊され竪堀になった部分しか残っていない。

二重の堀切

平とや丸 (北の丸) の北東側に連続して備えられた二重の堀切で、北や南の急斜面にまで延びて

竪堀状に落ちている。本丸を中心とする城郭の主郭部と、北東に位置する鳩の峰方面を大きく

分断している。

南方向の堀切。

ここ二重の堀切から社務所方向へ引返すことに。

来た道の上に上がり、北城?。

何か施設があったのかベンチが並んでいた。

社務所へ向かい振り返る。

天気が良ければ綺麗であっただろう。

谷底に連なる堀切。

杉曲輪

以前ここにあった唐沢青年自然の家は平成19年3月に閉館し、現在は整地されている。

杉曲輪の出口

金の丸(平城或いは甲城)

東西21.8m、南北30.9m、長門丸より1.8m低い。南東側金の窪といい、堀切がありその下捨

郭三段。ここは御宝蔵があったところとされている。石垣の高さ1.8m、現在は金の丸ロッジ

が建っている。杉曲輪との間堀切9.1m、深さ5.5mの堀切があったが埋められた。現在は金の

丸ロッジとして「唐沢子供会」の教育の場となっている。

直進すると本丸の北側から二の丸へとつづく道。

ここを左斜め方向へ進み坂を下る。

坂を下ると「車井戸」。

10:00

小雨の降る中急ぎ足で唐沢山城跡の東側を散策し、唐澤山神社下の手水舎へ戻る。

本丸から西エリアの山頂縄張図

社務所前から大手道の階段を下る。

大手道の参道には、奉納の幟が立ち並んでいた。

その中に歌手の「舟木一夫」の名が。何故このような所にあるのかと・・・。

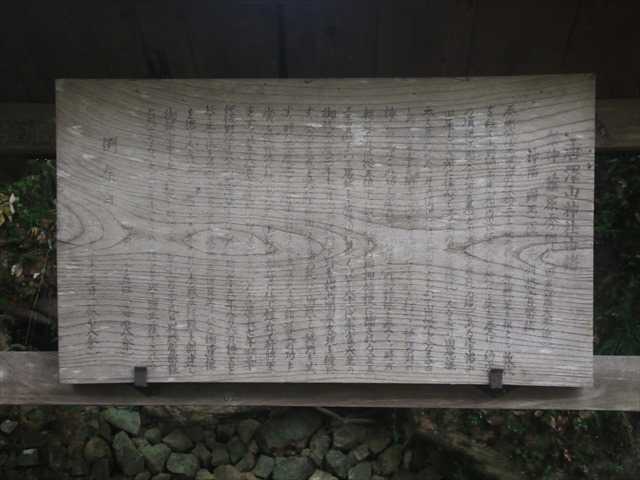

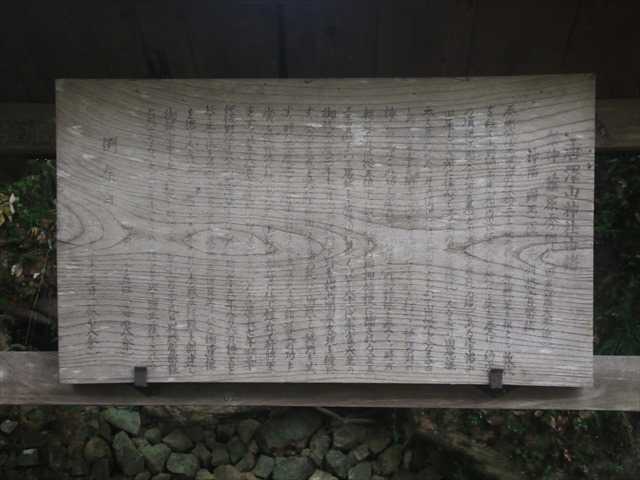

大手道の参道脇に「唐澤山神社由緒」。

唐澤山神社由緒

祭神 藤原秀郷公 (田原藤太秀郷)

神階 贈正二位 元別格官弊社

秀郷公は天児屋根命二十二・・・・・以降字が判読できず。

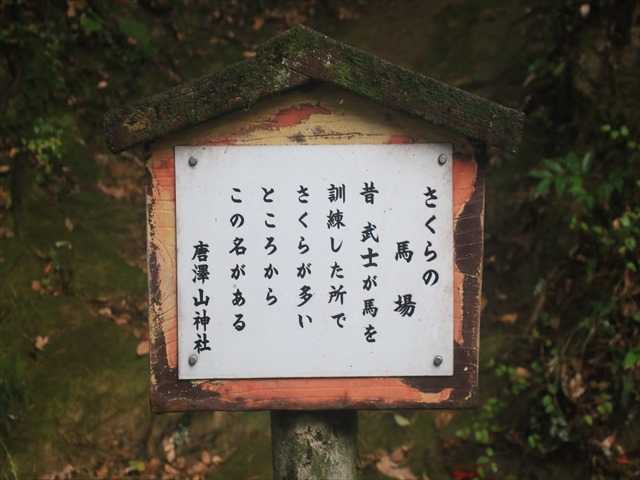

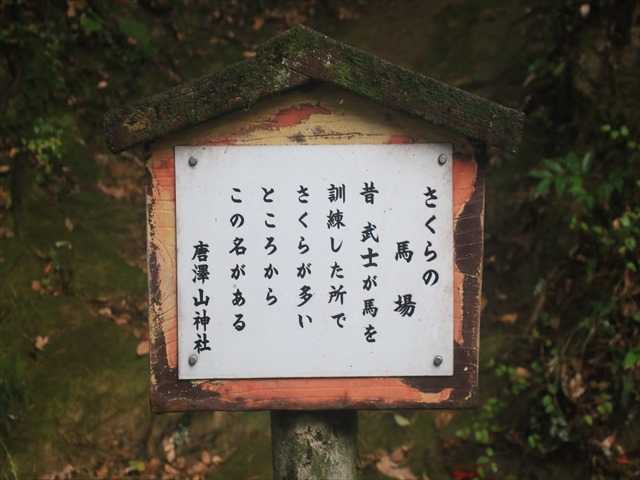

さくらの馬場

四っ目堀から山の中腹を一つ目堀間でぬける1.8m幅の山道で、馬の調教に使ったとされてい

る。今の神社参拝のメインロードである。途中三つ目堀切には橋が架かり、馬場橋と呼ばれ、

二つ目堀には曳橋が架けられていた。この道は一つ目堀に繋がって、堀底から大きく迂回して

車井戸のある奥御台所への通路になっていた。

さくらの馬場

昔 武士が馬を訓練した所で、さくらが多いところからこの名がある。

唐澤山神社

大手道に立ち並ぶ「奉納 幟」。こちらにも舟木一夫の幟。

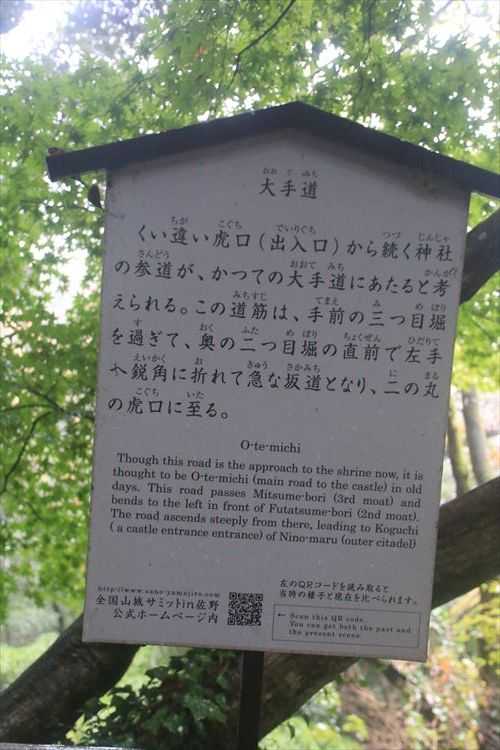

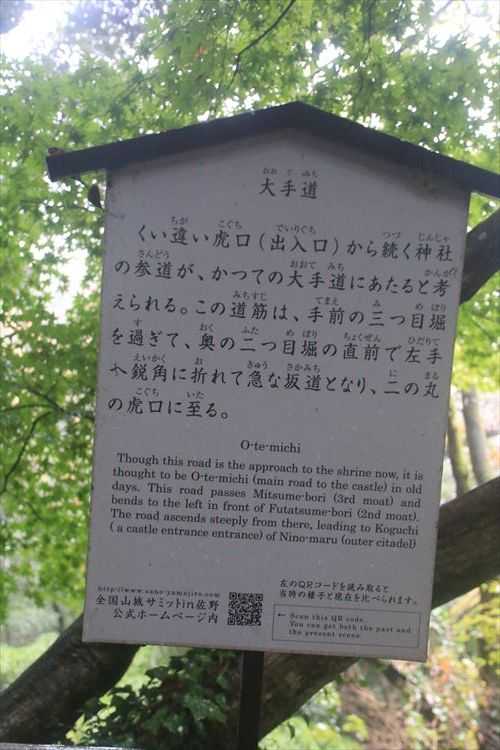

大手道 (おおてみち)

くい違い虎口(出入口)から続く神社の参道が、かつての大手道にあたると考えられる。

この道筋は、手前の三つ目堀を過ぎて、奥の二つ目堀の直前で左手へ鋭角に折れて急

な坂道となり、二の丸の虎口に至る。

桜の馬場には芭蕉の句碑が立っていた。

大手道を振り返る。

大手道を下り神橋。

神橋を渡り右折して「避来矢廟」へ向かう。

避来矢(ひらいし)山

北側を除き概ね3段の平坦地が連なり、頂上に避来矢山霊廟があります。周辺に武具土蔵が

あったとされます。

避来矢山(権現山丸・元天徳山)

頂上の東西25.5m、南北32.8mの削平地に、始め露垂根大明神、盛綱築城後避来矢権現を祀る。

この山は二段の腰曲輪が周囲を取り巻いて、そこに武具庫・米蔵(兵糧倉)・組屋敷などがあった。

越後勢の攻撃で焼け落ち、焦げ米が出土した。

社の前にはテントが張られこの日は何か祭典があったのか。

避来矢山霊廟

唐澤山神社の創建以来、功績のあった方々をお祀りしています。

秀郷公が百足を退治した時に、龍神様より贈られた鎧 (避来矢の鎧) の銘に由来している。

避来矢山

テントの下に太鼓

避来矢山から下り、大炊の井

10:15

駐車場のあるレストハウス(蔵屋敷)

レストハウス周辺は蔵屋敷と呼ばれています。旧来は南側に向かってなだらかに傾斜していた

ようです。中でのんびりしたかったが先を急ぐので早々に車に乗り下山することに。

次の目的地は近くにある「磯山弁財天」へ向かうことに。

ー 続く ー

11月15日(火) 9:50

社務所横から下り、東方向へ進む。

本丸の東側下にある車井戸。山城にとっては生命線である貴重な水の手である。

本丸の東側城壁直下41.8m低いところにあり、東西9.1m・南北23.6mの中に、深さ23.3m・

口径1.51mの井戸で、山城での水源確保の執念を思わせる。

明治20年3月、地元民による井戸さらいが行われ、全容がわかったが、井戸途中に人の入れる

穴があり、土砂汲み出しのときの中継をしたものと思われ、底には北に向かって横穴が掘られ、

松坂で覆われていた。その板をはずしたところ、こんこんと清水が湧き出したとのこと。松板

車井戸から樋を渡して引き込んだと思われる。がんがん井戸ともいわれ、龍宮までつづくとも

云われていた。

井戸の滑車

説明板には「車井戸 (くるまいど)」

深さ25m余ともいわれ、本丸下に位置していることからも、城内の重要な水源であった。

別名「がんがん井戸」ともいう。

社務所から車井戸まで下り、再度坂を上る。

本丸から東エリアの山頂縄張図

この道は本丸の北側から二の丸への道。

長門丸・引曲輪の間の虎口

本丸の搦め手にあたる東側の・・・・・

長門丸

弓削長門が直番したとされますが、お花畑ともいいます。南面を除き土塁が巡り、東側に堀切

が認められます。正面に弓道の練習場があった。

ズームアップ。

← お花畑

れるものがあります。城に於て使用される薬草等を作った事からお花畑と呼ばれています。

金の丸 →

宝蔵のあった所から金の丸と呼ばれています。東・西南には堀、東側には土塁が現在も残

っています。東側堀は、昭和38年青年の家建設の際埋められました。

環境省・栃木県

長門丸の東側階段の上に「金の丸」。

平城ともいい、お宝蔵があったとされます。現在、金の丸ロッジとして利用されていますが、

土塁等も残ります。

長門丸から坂を下り左上に「金の丸」。

小雨の中「北城」方向へ進む。

杉曲輪から見た平城

杉曲輪は本丸の東側に連なる曲輪の一つで、かつては御仏殿があったとされる。曲輪の東側に

は土塁や虎口 (出入口) が残り、また、東隣の平とや丸 (北の丸) や西隣の平城 (宝蔵曲輪) と

はそれぞれ堀切で区切られている。

杉曲輪 (すぎくるわ)

北側に一部で開口する土塁が残っている。

道路脇に道案内「関東ふれあいの道 京路戸峠 (きょうろどとうげ)」。

二重 (にじゅう) の堀切

関東ふれあいの道 京路戸峠 2.6km 唐沢山神社 0.3km

二重の堀切

東へ続く尾根には堀切で断ち切った曲輪が連なり、途中には二重堀切もあるが、この部分は

堀切部分が破壊され竪堀になった部分しか残っていない。

二重の堀切

平とや丸 (北の丸) の北東側に連続して備えられた二重の堀切で、北や南の急斜面にまで延びて

竪堀状に落ちている。本丸を中心とする城郭の主郭部と、北東に位置する鳩の峰方面を大きく

分断している。

南方向の堀切。

ここ二重の堀切から社務所方向へ引返すことに。

来た道の上に上がり、北城?。

何か施設があったのかベンチが並んでいた。

社務所へ向かい振り返る。

天気が良ければ綺麗であっただろう。

谷底に連なる堀切。

杉曲輪

以前ここにあった唐沢青年自然の家は平成19年3月に閉館し、現在は整地されている。

杉曲輪の出口

金の丸(平城或いは甲城)

東西21.8m、南北30.9m、長門丸より1.8m低い。南東側金の窪といい、堀切がありその下捨

郭三段。ここは御宝蔵があったところとされている。石垣の高さ1.8m、現在は金の丸ロッジ

が建っている。杉曲輪との間堀切9.1m、深さ5.5mの堀切があったが埋められた。現在は金の

丸ロッジとして「唐沢子供会」の教育の場となっている。

直進すると本丸の北側から二の丸へとつづく道。

ここを左斜め方向へ進み坂を下る。

坂を下ると「車井戸」。

10:00

小雨の降る中急ぎ足で唐沢山城跡の東側を散策し、唐澤山神社下の手水舎へ戻る。

本丸から西エリアの山頂縄張図

社務所前から大手道の階段を下る。

大手道の参道には、奉納の幟が立ち並んでいた。

その中に歌手の「舟木一夫」の名が。何故このような所にあるのかと・・・。

大手道の参道脇に「唐澤山神社由緒」。

唐澤山神社由緒

祭神 藤原秀郷公 (田原藤太秀郷)

神階 贈正二位 元別格官弊社

秀郷公は天児屋根命二十二・・・・・以降字が判読できず。

さくらの馬場

四っ目堀から山の中腹を一つ目堀間でぬける1.8m幅の山道で、馬の調教に使ったとされてい

る。今の神社参拝のメインロードである。途中三つ目堀切には橋が架かり、馬場橋と呼ばれ、

二つ目堀には曳橋が架けられていた。この道は一つ目堀に繋がって、堀底から大きく迂回して

車井戸のある奥御台所への通路になっていた。

さくらの馬場

昔 武士が馬を訓練した所で、さくらが多いところからこの名がある。

唐澤山神社

大手道に立ち並ぶ「奉納 幟」。こちらにも舟木一夫の幟。

大手道 (おおてみち)

くい違い虎口(出入口)から続く神社の参道が、かつての大手道にあたると考えられる。

この道筋は、手前の三つ目堀を過ぎて、奥の二つ目堀の直前で左手へ鋭角に折れて急

な坂道となり、二の丸の虎口に至る。

桜の馬場には芭蕉の句碑が立っていた。

大手道を振り返る。

大手道を下り神橋。

神橋を渡り右折して「避来矢廟」へ向かう。

避来矢(ひらいし)山

北側を除き概ね3段の平坦地が連なり、頂上に避来矢山霊廟があります。周辺に武具土蔵が

あったとされます。

避来矢山(権現山丸・元天徳山)

頂上の東西25.5m、南北32.8mの削平地に、始め露垂根大明神、盛綱築城後避来矢権現を祀る。

この山は二段の腰曲輪が周囲を取り巻いて、そこに武具庫・米蔵(兵糧倉)・組屋敷などがあった。

越後勢の攻撃で焼け落ち、焦げ米が出土した。

社の前にはテントが張られこの日は何か祭典があったのか。

避来矢山霊廟

唐澤山神社の創建以来、功績のあった方々をお祀りしています。

秀郷公が百足を退治した時に、龍神様より贈られた鎧 (避来矢の鎧) の銘に由来している。

避来矢山

テントの下に太鼓

避来矢山から下り、大炊の井

10:15

駐車場のあるレストハウス(蔵屋敷)

レストハウス周辺は蔵屋敷と呼ばれています。旧来は南側に向かってなだらかに傾斜していた

ようです。中でのんびりしたかったが先を急ぐので早々に車に乗り下山することに。

次の目的地は近くにある「磯山弁財天」へ向かうことに。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[続 日本100名城] カテゴリの最新記事

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー26、東… 2023.01.27 コメント(1)

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー25、國… 2023.01.26

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー24、八… 2023.01.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.