PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

”飯山花の里”

の脇に車を停め散策開始。

1月24日(水) 11:30

金剛寺 (こんごうじ) への参道脇にはサクラの木が聳えていた。

車は右側奥に停めた。

参道入口左側に建つ ”地蔵”。

後方は、 ”飯山花の里” の一部であるようだが花が咲き終わり荒れていた。

金剛寺への参道入口。

参道右側の石碑には 「禁葷酒入門」

禁葷酒(きんくんしゅ)。「酒の匂いをさせて山門を潜るべからず」という意味。

葷(くん)とは、酒や、ニラ、葱の様に強い香りのするものを意味しており、 今の

場合、普通は、「くん酒 山門に入るべからず」と漢語では読む。主に禅寺の山門

の戒壇石に刻まれている。

いつもは 「不許葷酒入山門」 の石柱だが。

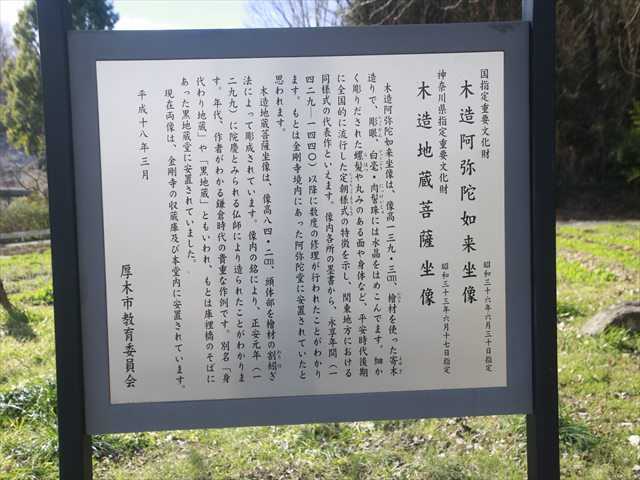

国指定重要文化財 昭和三十六年六月三十日指定

木造阿弥陀如来坐像

神奈川県指定重要文化財 昭和三十三年六月十七日指定

木造地蔵菩薩坐像

木造阿弥陀如来坐像は、像高一三九・三cm、檜材を使った寄木造りで、彫眼・白毫・肉髻珠に

は水晶をはめこんでます。細かく彫りだされた螺髪や丸みのある面や身体など、平安時代後期

像内各所の墨書から、永享年間(一四二九-一四四〇)以降に数度の修理が行われたことがわか

ります。もとは金剛寺境内にあった阿弥陀堂に安置されていたと思われます。

木造地蔵菩薩坐像は、像高八四・二cm、頭体部を檜材の割矧ぎ法によって彫成されています。

像内の銘により、正安元年(一二九九)に院慶とみられる仏師により造られたことがわかりま

す。年代、作者がわかる鎌倉時代の貴重な作例です。別名「身代わり地蔵」や「黒地蔵」とも

現在両像は、金剛寺の収蔵庫及び本堂内に安置されています。

平成十八年三月 厚木市教育委員会

厚木市指定有形文化財

金剛寺銅製品 平成二十三年六月十五日指定

一 布薩形水瓶 (ふさつがたすいびょう) 一口 鋳銅製 鎌倉時代

布薩会 ※ に用いられる水瓶。形態は、ややしもぶくれの胴部、肩からすぼまる頸部、朝顔

形に開く口縁、注口の基部には蓮座がつき、胴部・肩部・頸部にそれぞれ一条の紐帯が巡る。

全体にバランスがよく、鋳上がり後の器面は轆轤(ろくろ)で丁寧に仕上げられている。

高さ24.6センチメートル 胴径12.9センチメートル

※ 布薩会 僧が集まり、自己の罪過を反省し懺悔する儀式。

一 信貴山形水瓶(しぎさんがたすいびょう) 一口 鋳銅製 鎌倉時代

幅広筒型の胴部、水平に切り落とし有段とした肩部、緩やかにすぼまり中位に紐帯が巡るや

や太めの頸部とし、口縁は朝顔形に開く。注口の基部は菊座とし、把手が付き、蓋の痕跡が

残る。器面はあまり平滑ではなく、注口は後補の可能性がある。信貴山形 ※ 水瓶は全国的

にも希少であり、西日本に偏在しているので当地に遺存する意義は大きい。

高さ23.7センチメートル 胴径13.2センチメートル

※ 信貴山形 信貴山(奈良県)山頂近くにある寺に伝承する水瓶の形。

一 錫杖頭(しゃくじょうとう) ※ 一口 鋳銅製 鎌倉時代

柄頭(つかがしら)は五輪塔とし、輪の下部に三個の遊環を付ける。柄下部は台形状、下端は

柄状とし目針穴を設ける。全体に鋳上がりの整形が不十分であり、洗練された仕上がりとは

いえないが、素朴な地方鋳物師の作例であることを感じさせ貴重である。

高さ25.1センチメートル 幅16.0センチメートル

※ 錫杖頭 僧侶や修験僧が持つ杖の頂部。

一 銅鋺(どうわん) 一口 鋳銅製鍍金 鎌倉時代

三点とも内外面に轆轤挽きによる整形痕が見られる。各々異なる大きさと形態を有するが、

工芸技術の高さを示しており、時代と希少性において貴重な文化財であるといえる。

高さ5.3センチメートル 口径14.4センチメートル

高さ4.3センチメートル 口径13.6センチメートル

高さ6.3センチメートル 口径15.6センチメートル

本例は金剛寺に伝世した工芸的に優れた銅製品であり、国指定の阿弥陀如来坐像、県指定の

地蔵菩薩坐像とともに古代から中世にかけて飯山が仏教文化隆盛の一大中心地であったこと

を伝える貴重な資料である。

平成三十年二月 厚木市教育委員会

参道の両脇はサクラの古木。

参道奥正面に金剛寺の山門。

石碑には「曹洞禅宗 金剛寺」と。

金剛寺大師堂

所在地:神奈川県厚木市飯山5510

方三間の正方形平面を持つ中世密教本堂形式の堂である。伝承によれば明和七年(1770)の建立

で、全体の雰囲気が、18世紀中ごろの建築とみられる飯山観音堂と類似し、二寺の関係が伺わ

れる。しかし大師堂は少々荒れていた。

大師堂の前には大きな木が聳えていた。

幹に ”琉球杉” と書かれた名札。

和名はコウヨウザンで、ヒノキ科の常緑高木で樹高は30mに達する。樹皮は褐色で、縦に剥が

れる。幼木の枝は輪生もしくは対生しほぼ水平に伸びる。葉は長さ3 ~ 6cm程度で、線状の披

針形、表面には光沢がある。葉の先端は尖るが葉質は柔らかい。わが国には江戸時代に渡来。

見上げるが琉球杉の樹高は30メートルに達すると。

樹齢は何年になるのか。

金剛寺大師堂

大師堂は、大同年間 (806~809) の創建とされ、寺伝によると安置されているのは弘法大師が

34歳のときの自作の尊像であるという。写真はネットから引用。

この右奥に、NHK大河ドラマ「鎌倉殿13人」にも登場した「安達盛長」にまつわる場所がある。

金剛寺大師堂の屋根は波鉄板。

寺紋であろうかズームアップ。

古い建物だけに匠の技を感じる。

頭貫の両側に木鼻。

天井には千社札がたくさん貼られていた。

扁額があったのであろうが・・・。

大師堂の周りには、石造の百体地蔵が奉納されているが、廃寺の如くになっている。

かつては他の場所にあったのか。

奥に入り振り返る。

手前の座には「元文〇申七月十四日」と。

軒下に出た彫り物。

寺社の建物の部材にはいろんな呼び方があるが・・・。

落下したのか濡れ縁に「木鼻」が置かれていた。

伝統建築の魅力を感じる構造である。

右側を見るが荒れている。

右側の軒下を見上げるが、匠の技を感じる構造である。

大師堂の前には石造物があるが説明板がなく不詳。

そろそろ修復時期になっているようだがその計画があるのか。

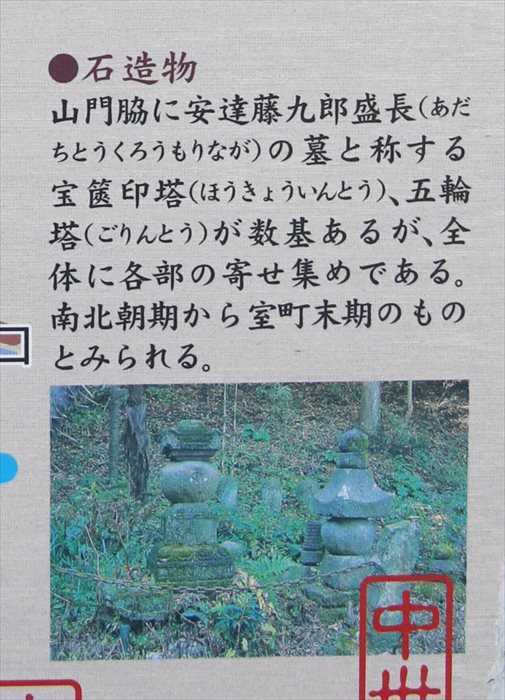

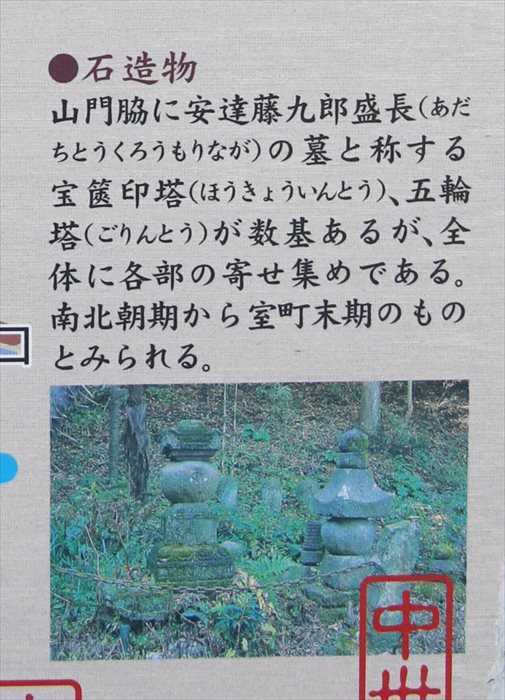

安達藤九郎盛長の墓と称する宝篋印塔、五輪塔。

金剛寺山門の手前左奥 (金剛寺大師堂の右奥) にある石造物であるが、説明板もなく鉄鎖で囲ま

れていたが荒れ放題になっていた。

飯山観音長谷寺の駐車場脇にあった説明板。

● 石造物

金剛寺の山門脇に安達藤九郎盛長の墓と称する宝篋印塔、五輪塔が数基あるが、

全体に各部の寄せ集めである。南北朝期から室町末期のものとみられる。

安達藤九郎盛長(1153~1200)

安達盛長は、源頼朝が伊豆 (蛭ヶ小島) に配流されていた時代から側近として頼朝に仕えてい

た。頼朝の乳母・比企尼の娘を妻に迎えるなど信頼が厚かったようで、また、京都にも知り合

いが多く、朝廷の情報を頼朝に伝え、頼朝と北条政子の間を取り持った。官職には就かず、頼

家時代に十三人の合議制に参加していた。晩年は剃髪して蓮西と号し、正治二年六十六歳で亡

くなった。

宝篋印塔、五輪塔は傾いており「立入禁止」の注意も欲しいものだが。

倒れるのが怖いので近寄れなかったが文化財として保存して欲しいものだが。

せめて説明板だけでも、他の場所に記載されているので。

大師堂前には琉球杉、イチョウの木が聳え、秋にはイチョウの葉が散り黄色の絨毯になる。

金剛寺の山門。

山門右前に建つのは中央部に 「寶篋塔」 と刻まれている。

苔むした「寶篋塔」を見上げるが倒壊の恐れはないのか。

字が刻まれていたが判読できなかった。

金剛寺山門

一間一戸四脚門。切妻造(きりづまづくり)。元は扉が付いていた。17世紀後半、元禄期(1688

~ 1704)ころの建築である。

山門前に新しい地蔵が立っていた。

11:40

金剛寺山門も修復時期になっているようだが。

ー 続く ー

1月24日(水) 11:30

金剛寺 (こんごうじ) への参道脇にはサクラの木が聳えていた。

車は右側奥に停めた。

参道入口左側に建つ ”地蔵”。

後方は、 ”飯山花の里” の一部であるようだが花が咲き終わり荒れていた。

金剛寺への参道入口。

参道右側の石碑には 「禁葷酒入門」

禁葷酒(きんくんしゅ)。「酒の匂いをさせて山門を潜るべからず」という意味。

葷(くん)とは、酒や、ニラ、葱の様に強い香りのするものを意味しており、 今の

場合、普通は、「くん酒 山門に入るべからず」と漢語では読む。主に禅寺の山門

の戒壇石に刻まれている。

いつもは 「不許葷酒入山門」 の石柱だが。

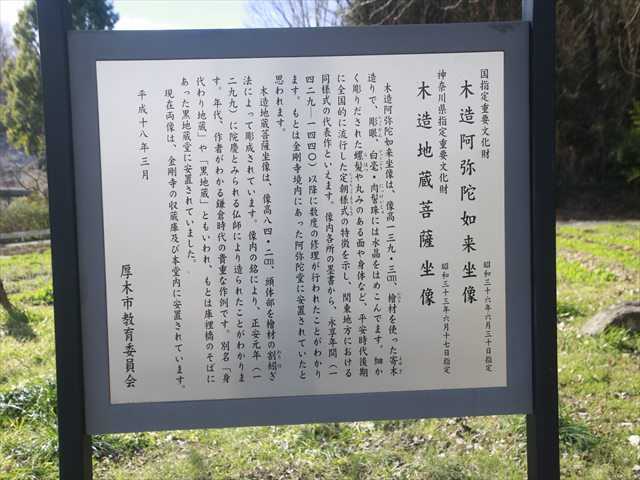

国指定重要文化財 昭和三十六年六月三十日指定

木造阿弥陀如来坐像

神奈川県指定重要文化財 昭和三十三年六月十七日指定

木造地蔵菩薩坐像

木造阿弥陀如来坐像は、像高一三九・三cm、檜材を使った寄木造りで、彫眼・白毫・肉髻珠に

は水晶をはめこんでます。細かく彫りだされた螺髪や丸みのある面や身体など、平安時代後期

像内各所の墨書から、永享年間(一四二九-一四四〇)以降に数度の修理が行われたことがわか

ります。もとは金剛寺境内にあった阿弥陀堂に安置されていたと思われます。

木造地蔵菩薩坐像は、像高八四・二cm、頭体部を檜材の割矧ぎ法によって彫成されています。

像内の銘により、正安元年(一二九九)に院慶とみられる仏師により造られたことがわかりま

す。年代、作者がわかる鎌倉時代の貴重な作例です。別名「身代わり地蔵」や「黒地蔵」とも

現在両像は、金剛寺の収蔵庫及び本堂内に安置されています。

平成十八年三月 厚木市教育委員会

厚木市指定有形文化財

金剛寺銅製品 平成二十三年六月十五日指定

一 布薩形水瓶 (ふさつがたすいびょう) 一口 鋳銅製 鎌倉時代

布薩会 ※ に用いられる水瓶。形態は、ややしもぶくれの胴部、肩からすぼまる頸部、朝顔

形に開く口縁、注口の基部には蓮座がつき、胴部・肩部・頸部にそれぞれ一条の紐帯が巡る。

全体にバランスがよく、鋳上がり後の器面は轆轤(ろくろ)で丁寧に仕上げられている。

高さ24.6センチメートル 胴径12.9センチメートル

※ 布薩会 僧が集まり、自己の罪過を反省し懺悔する儀式。

一 信貴山形水瓶(しぎさんがたすいびょう) 一口 鋳銅製 鎌倉時代

幅広筒型の胴部、水平に切り落とし有段とした肩部、緩やかにすぼまり中位に紐帯が巡るや

や太めの頸部とし、口縁は朝顔形に開く。注口の基部は菊座とし、把手が付き、蓋の痕跡が

残る。器面はあまり平滑ではなく、注口は後補の可能性がある。信貴山形 ※ 水瓶は全国的

にも希少であり、西日本に偏在しているので当地に遺存する意義は大きい。

高さ23.7センチメートル 胴径13.2センチメートル

※ 信貴山形 信貴山(奈良県)山頂近くにある寺に伝承する水瓶の形。

一 錫杖頭(しゃくじょうとう) ※ 一口 鋳銅製 鎌倉時代

柄頭(つかがしら)は五輪塔とし、輪の下部に三個の遊環を付ける。柄下部は台形状、下端は

柄状とし目針穴を設ける。全体に鋳上がりの整形が不十分であり、洗練された仕上がりとは

いえないが、素朴な地方鋳物師の作例であることを感じさせ貴重である。

高さ25.1センチメートル 幅16.0センチメートル

※ 錫杖頭 僧侶や修験僧が持つ杖の頂部。

一 銅鋺(どうわん) 一口 鋳銅製鍍金 鎌倉時代

三点とも内外面に轆轤挽きによる整形痕が見られる。各々異なる大きさと形態を有するが、

工芸技術の高さを示しており、時代と希少性において貴重な文化財であるといえる。

高さ5.3センチメートル 口径14.4センチメートル

高さ4.3センチメートル 口径13.6センチメートル

高さ6.3センチメートル 口径15.6センチメートル

本例は金剛寺に伝世した工芸的に優れた銅製品であり、国指定の阿弥陀如来坐像、県指定の

地蔵菩薩坐像とともに古代から中世にかけて飯山が仏教文化隆盛の一大中心地であったこと

を伝える貴重な資料である。

平成三十年二月 厚木市教育委員会

参道の両脇はサクラの古木。

参道奥正面に金剛寺の山門。

石碑には「曹洞禅宗 金剛寺」と。

金剛寺大師堂

所在地:神奈川県厚木市飯山5510

方三間の正方形平面を持つ中世密教本堂形式の堂である。伝承によれば明和七年(1770)の建立

で、全体の雰囲気が、18世紀中ごろの建築とみられる飯山観音堂と類似し、二寺の関係が伺わ

れる。しかし大師堂は少々荒れていた。

大師堂の前には大きな木が聳えていた。

幹に ”琉球杉” と書かれた名札。

和名はコウヨウザンで、ヒノキ科の常緑高木で樹高は30mに達する。樹皮は褐色で、縦に剥が

れる。幼木の枝は輪生もしくは対生しほぼ水平に伸びる。葉は長さ3 ~ 6cm程度で、線状の披

針形、表面には光沢がある。葉の先端は尖るが葉質は柔らかい。わが国には江戸時代に渡来。

見上げるが琉球杉の樹高は30メートルに達すると。

樹齢は何年になるのか。

金剛寺大師堂

大師堂は、大同年間 (806~809) の創建とされ、寺伝によると安置されているのは弘法大師が

34歳のときの自作の尊像であるという。写真はネットから引用。

この右奥に、NHK大河ドラマ「鎌倉殿13人」にも登場した「安達盛長」にまつわる場所がある。

金剛寺大師堂の屋根は波鉄板。

寺紋であろうかズームアップ。

古い建物だけに匠の技を感じる。

頭貫の両側に木鼻。

天井には千社札がたくさん貼られていた。

扁額があったのであろうが・・・。

大師堂の周りには、石造の百体地蔵が奉納されているが、廃寺の如くになっている。

かつては他の場所にあったのか。

奥に入り振り返る。

手前の座には「元文〇申七月十四日」と。

軒下に出た彫り物。

寺社の建物の部材にはいろんな呼び方があるが・・・。

落下したのか濡れ縁に「木鼻」が置かれていた。

伝統建築の魅力を感じる構造である。

右側を見るが荒れている。

右側の軒下を見上げるが、匠の技を感じる構造である。

大師堂の前には石造物があるが説明板がなく不詳。

そろそろ修復時期になっているようだがその計画があるのか。

安達藤九郎盛長の墓と称する宝篋印塔、五輪塔。

金剛寺山門の手前左奥 (金剛寺大師堂の右奥) にある石造物であるが、説明板もなく鉄鎖で囲ま

れていたが荒れ放題になっていた。

飯山観音長谷寺の駐車場脇にあった説明板。

● 石造物

金剛寺の山門脇に安達藤九郎盛長の墓と称する宝篋印塔、五輪塔が数基あるが、

全体に各部の寄せ集めである。南北朝期から室町末期のものとみられる。

安達藤九郎盛長(1153~1200)

安達盛長は、源頼朝が伊豆 (蛭ヶ小島) に配流されていた時代から側近として頼朝に仕えてい

た。頼朝の乳母・比企尼の娘を妻に迎えるなど信頼が厚かったようで、また、京都にも知り合

いが多く、朝廷の情報を頼朝に伝え、頼朝と北条政子の間を取り持った。官職には就かず、頼

家時代に十三人の合議制に参加していた。晩年は剃髪して蓮西と号し、正治二年六十六歳で亡

くなった。

宝篋印塔、五輪塔は傾いており「立入禁止」の注意も欲しいものだが。

倒れるのが怖いので近寄れなかったが文化財として保存して欲しいものだが。

せめて説明板だけでも、他の場所に記載されているので。

大師堂前には琉球杉、イチョウの木が聳え、秋にはイチョウの葉が散り黄色の絨毯になる。

金剛寺の山門。

山門右前に建つのは中央部に 「寶篋塔」 と刻まれている。

苔むした「寶篋塔」を見上げるが倒壊の恐れはないのか。

字が刻まれていたが判読できなかった。

金剛寺山門

一間一戸四脚門。切妻造(きりづまづくり)。元は扉が付いていた。17世紀後半、元禄期(1688

~ 1704)ころの建築である。

山門前に新しい地蔵が立っていた。

11:40

金剛寺山門も修復時期になっているようだが。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.