PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

の根古屋集落である。一番初めに訪問したときは、場所が分からず裏山の高速道路付近の茶畑までいった。その後、ツアーで

案内してもらって、本丸台やその裏の大きな空堀などを見学した。最後は整備された城の遺構を十分に見ることができた。

小説に伊勢宗瑞がそこから攻める伊豆方面を見渡せるとか富士山を望むことができるとあった。この付近は愛鷹山が邪魔して

富士山は見えないのではと、確認してみた。城の中心部からは、見えないが海に近い曲輪あとから一部が見えた。

小田原北条氏初代の伊勢宗瑞(北条早雲)旗揚げの城として知られる興国寺城。現在の沼津市西部に位置し、愛鷹山南麓に

張り出した尾根を利用して築かれた平山城である。指定面積は約11万平方mと広大で、南に古墳時代までも遡る通称「根方街道」

が東西に通る。さらに伝天守台からは、伊豆半島までも眼前に見通すことができる。ここに登れば、その城郭が目まぐるしく変化

する戦国期の東駿河情勢を語るうえで、重要な位置にあったことを実感できよう。この城が歴史上に現れるのは、長享元年(1487)

宗瑞が今川氏の家督争いを治め、その恩賞として富士下方一二郷と興国寺城を拝領した時とされる。ただし宗瑞がこの城に在城

したかは一次史料にはなく、後世に書かれた「今川記」や「今川家譜」に記されているのみであり、さらに居城が富士下方一二郷

と離れていることから、この伝承を疑問視する意見もある。一方、現在の興国寺城が所在する旧駿東郡と富士郡は隣接すること

から、旧来の研究の通り宗瑞の居城がこの地であったとする研究者もいる。なお、後者の説を補強するものとして、やや後世の史料

となるが、大永8年(1528)の「今川氏輝判物写」に「駿河国下方大塚郷」という記載がある。大塚は本来興国寺城がある阿野荘に

位置するが、この記述から戦国期においても、阿野荘に位置するが、この記述から戦国期においても、阿野荘の一部が富士下方

荘と混同されて認識されていた可能性がある。したがって、必ずしも富士下から一二郷と興国寺城は当時の認識として離れた位置に

あったとは限らない。なお、この問題の解決に寄与するものとして、考古学の成果が揃いつつある。現在史跡整備にともなって

行われている発掘調査において、城内からは15世紀後半にまで遡る資料が一定量出土している。つまり城郭であったかはともかく、

ここが15世紀後半には利用されていたことは確実である。文献史的にも考古学的にも不明なところが多い興国寺城の築城時期では

あるが、この地がいつ城郭として機能したかは今後の総合的な研究によって解決されていくことになるだろう。では確実な築城時期

はいつになるか。一次史料としての初見は、天文18年(1549)の「今川義元判物写」びある。今川義元は善徳寺末寺であった興国寺

を阿野荘井出郷にあった蓮光寺道場跡地に移転するように命じ、空き地となった興国寺の跡地に城郭を築いたとある。翌年2月には

義元が普請の検分に訪れていることから、それは一年をかけた大規模な普請であった。東駿河の拠点として本格的に機能し始めた

のはこの時期であったと考えてよいだろう。

<遺構>

興国寺城の立地を見ると、ここが拠点となった理由も見えてくる。まず愛鷹山南麓の尾根は、幾筋もの小河川や流水などによって

形成された開析谷によって隔てられており、興国寺城が立地するのはその尾根の先端で、三の丸のみ平野部に位置する。このような

立地から北を除いた三方は、浮島沼に囲まれた天然の要害となっており、その防御性は非常に高い。また沼地と愛鷹山の裾の間には

根方街道が通り、さらに浅野文庫所蔵の「諸国古城図」には、城から南へ向けて東海道へとつながる街道、通称「竹田道」が描かれ

ており、興国寺城は二つの街道の交差点となる。高い防御性と交通の要所、その二つが拠点として機能した理由と考えられる。

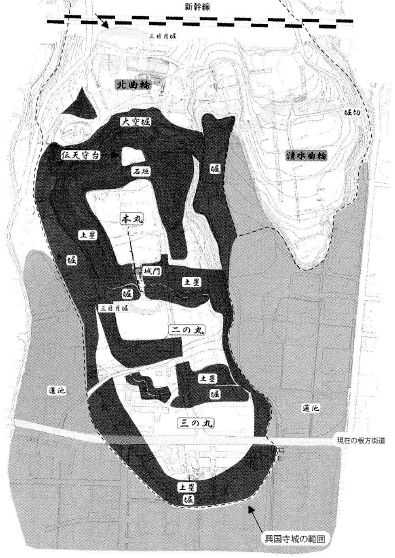

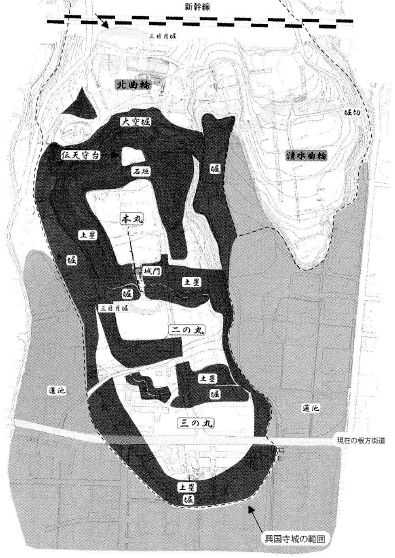

次に本城の構造を見ておきたい。北から北曲輪・本丸・二の丸・三の丸が直線的に並び、そして谷を東に隔てた清水曲輪からなる。

しかし「諸国古城図」には、北曲輪と清水曲輪が描かれていないことから、天野康景による最終段階では、この二つの曲輪は城外と

なっていた可能性が高い。つまり現在見える城域や曲輪配置は、100年間通してそのまま継続されてきたものでない。先にみてきた

ように、東駿河地域の支配は目まぐるしく変わっており、興国寺城は各城主の持てる軍力や政治的な動向に左右されながら、時には

巨大な城となり、時にはやや小さな城へと変化した。今見えている城域は、本来様々な時期を含んだ重層的な城域が、一面的に見え

ているに過ぎない。どの支配者の時にどのような構造であったのか、この解明は本城を語る上で重要な課題である。これを考えるうえ

で発掘調査の成果が鍵となるが、一つの例として、本丸の南と北曲輪北端で発見された「三日月堀」を紹介しておきたい。北側の

三日月堀は新幹線によって破壊されており、詳細は不明であるが、南側の三日月堀では、堀底近くにて16世紀後半の遺物が出土すると

ともに、この堀人為的に埋めて、絵図にも描かれる最終段階の堀へと造り替えを行っていることが確認されている。三日月堀は、

静岡県内では武田氏もしくは徳川氏の城郭で多く見られる堀で、城の外郭に付けられる例が多い。興国寺城では本丸の二の丸・三の丸

は武田もしくは徳川階段では城外であり、城は北曲輪・本丸という連郭式の今より小さな構造であった可能性がある。もちろん

平野部となる現在の三も丸を放置したということはないであろうから、多少の造成は行っていたであろうが、あくまで城の本体は今

よりも小規模な城域であったろう。旧段階が部分的にしかわからないため、以下の内容は城の最終段階である江戸時代初期の姿である

ことを前提に述べるていくことになるが、この段階の興国寺城の見どころとして強調したいのは、そのダイナミックな高低差である。

特に本丸は、高さ10mを越える大土塁で囲まれ、虎口には礎石立ちの櫓門が備わる。本丸の背後には伝天守台がそびえ、そして伝

天守台の裏に掘られた最大深さ20mの巨大な空堀は圧巻である。伝天守台のボーリング調査によってこの土塁や天守台の造成には

大空堀を堀た際に発生した土砂が使われていることが判明していることがから、これらの施設はほぼ同時に造成されたと考えられる。

そして最も標高の高い伝天守台の前面には石垣が張られ、伝天守台の両翼には櫓台が備わる。伝天守台および櫓台の発掘調査では、

前者には二棟の建物の礎石が、後者には礫敷きの基礎がそれぞれ検出されている。瓦の出土はないことから、一般的にイメージされる

天守が建っていたわけではないが、東海道や根方街道から見える伝天守台の姿は、城主の権威を示すには十分なものであったの

だろう。大大名が造るような天守がそびえ、石垣で囲われるような城ではないが、今見える興国寺城は戦国時代から江戸時代にかけて

の過渡期に造られた小大名の力作の城と評することができる。

<歴史>

東駿河は、伊豆国、甲斐国と接しており、戦国期において北条氏、武田氏、今川氏の争いの場となった。また、西国からの軍勢にとっては、箱根を越える手前の地ということもあり、関東への導入口として重要視された。そのため、宗瑞の旗揚げ以降の 約100年間、興国寺城の支配者は目まぐるしく変化した。今川義元が本格的に城郭として普請したのちは、河東一乱の後のすん駿甲相 の三国同盟によって、興国寺城を含む領国境は一時期に平和な時期を迎えた。しかし永禄11年(1568)に武田信玄が富士川沿いに南下して駿河へ出陣、一方北条氏は今川氏への加勢のため、当主である北条氏政自ら出陣して、富士郡と駿河郡の東域を支配下におくことに成功した。これにより興国寺城は北条氏のものとなり、ここには重臣である垪和氏続が入った。永禄12年(1569)に蒲原城が羅落城すると興国寺城は武田氏との前線となったことから、その後、いくどとなく武田氏からの攻撃を受けたが、垪和は最後まで城を守り通した。しかし元亀2年(1571)北条氏康が死去すると北条氏政はこれまでの方針を転換させ、武田氏と同盟を結んだ。翌年の正月8日付け「武田信玄書状写」には和睦によって興国寺城が武田氏に渡されることが記されている。その後、天正7年(1579)に沼津に三枚橋城を築いたことで北条氏との前線は東へと移ったが、この段階でも武田氏にとって興国寺城が東駿河の拠点であることには変わりはなかった。天正10年(1582)に武田氏が滅びるとこの地には徳川氏が入った。徳川氏は長久保城・三枚橋城・興国寺城の三城を東駿河の拠点として位置付けており、河東二郡郡代として松井清宗・松平康次を三枚橋城に、興国寺城には牧野康成や松平清宗・家清を置いた。そしてこれらの城は豊臣秀吉の小田原攻めの際に作られた「小田原陣之時黄瀬川陣取図」にも豊臣方の城として描かれている。さらに後世の軍記物による記載であるが、「関八州古戦録」には「東征ノ先陣追々ニ押来テ、富士ノ根方( 興国寺城周辺も含めてか)」、に兵が「野ニモ山ニモ充満」したとある。小田原に向かった豊臣軍は総勢20万人を超えるものであることから、この記載もあながち誇張しすぎるものではないだろう。小田原合戦が終わり、徳川家康が関東に移封されてからは、

駿河国は豊臣領になった。三枚橋には駿河国を任される中村一氏の弟である中村一栄が入城し、興国寺城には、中村の家臣である河毛重次が入った。この地域における豊臣期の史料として、慶長4年(1599)の「横田村栓法度」がある。その第四条の後半には「米 と大豆のわりは、沼津の町わりを以て、算用すべく候」とある。つまり中村氏が治める当時の駿河国において、沼津、すなわち三枚 橋周辺が中心的な交換市場であった事が示されており、この交換比率に関する規定は駿河国において府中町と沼津でしか行われて

いないことから、中村領有期になって東駿河の中心は興国寺城ではなく、三枚橋城に移っていた。そして慶長5年(1600)の関ヶ原の合戦により徳川家康の覇権が確立した。中村氏は東軍にについたため、加増を受けて伯耆国へ転封、新たにこの地に形成されたのが、大久保忠佐の沼津藩と天野康景の興国寺藩であった。興国寺藩は駿東郡と富士郡の一部にしかすぎず。一万石と小さな藩であったが、天野康景は家康の幼少からの家臣であり、信頼は厚かったとされる人物である。しかし藩の成立からわずか6年後の慶長12年(1607)、天野が突然の逐電、そのまま興国寺藩は廃藩、城は廃城となった。突然のこととはいえ、興国寺藩が存続しなかったのは、この地における中心が三枚橋城とその城下へ移っていたこと、そして東海道が整備されていく中で、戦国期には重要視されていた根方街道が相対的に価値を減らしていたことが起因していると考えられるが、宗瑞の旗揚げから約100年という長期にわたって東駿河の中心的 城郭であった興国寺城は、突然終焉を迎えることになったのである。

<関連部将>北条氏、今川氏、武田氏、徳川氏、河毛氏、天野氏</関連部将>

<出典>東海の名城を歩く 静岡編(中井均ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.