PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

着く。展望台もあり、アジサイやつつじも咲く公園で、眼下には狩野川が蛇行し、その狩野川にそそぐ富士山の湧水で有名な

柿田川も見られる。さらに富士山も見られる場所でもある。北条氏と武田氏の争いの際、北条氏の笠原氏が武田氏に内応した

という、場所でもある。

戸倉城の築城時期は諸説あり、文明年間(1469~87)や天文年間(1532~54)以後に北条氏と比定されることから争う中で

築かれたとする説、そして天正9年8月18日付けの「北条氏政判物」における「新城」が戸倉城と比定されることから、北条氏と

武田氏の第二次の争いがあった天正9年(1581)とする説などがある。発掘調査が行われていない以上、詳細は今後の調査に委ね

られるが、ここが北条氏と武田氏との戦いにおいて前線となり、築城もしくは改修を受けたことは間違いないだろう。ここで着目

しておきたいのがその名称である。戦国期の史料において、その地のことを武田氏は「豆州戸倉」と記しているが、北条氏は

「駿徳倉」という表現を用いていることが沼津市史にて指摘されている。市史ではこの違いを戸倉(徳倉)が駿河・伊豆の境の

地であったため、武田氏はここを北条領国「戸倉」を用い、一方、北条氏はここを武田領国と考えていたため「徳倉」を用いたと

する。境界であるからこその二つの表記であろうが、現在においても城の名前は「戸倉城」で、住所は「徳倉」となっているのは

興味深い。

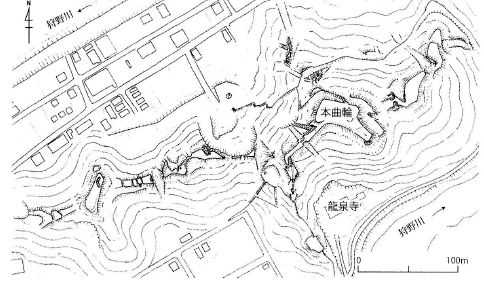

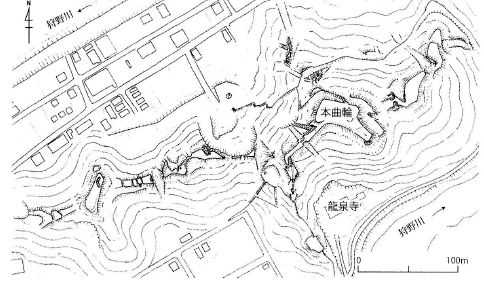

<遺構>

もつものの、虎口や土塁は後世の改変で不明になってしまっている。また城山には本曲輪以外に大きな曲輪は認められず、さらに

堀切などは小規模である。しかし本曲輪に備わる展望台を登れば、眼前に泉頭城、南東に韮山城を望む好立地であることから、

その城は大規模な軍事拠点として機能したのではなく、激化する戦闘を見張る場として重用されたことが推測される。また居館

跡とも伝わる麓の龍泉寺は、狩野川沿いにあることから、戸倉しろは川湊とそれを守る砦として使われていたことも

考えられよう。

<歴史>

戸倉城がもっとも重要視されたのは、天正9年の北条氏と武田氏による第二次甲相合戦後半の時である。北条氏は韮山の守り

のため、天正7年(1579)に泉頭城を築城した。その後、両氏の争いは激しくなり、このことから新たに泉頭城から狩野川を挟んだ

南側の戸倉の地に城を普請した。そしてここを任されたのが、伊豆衆の筆頭とされる笠原新六郎であった。笠原新六郎は伊豆郡代の

役割を担った重臣で、境界の防衛において北条氏の期待は高かったのであろうが、同年10月に武田氏の調略が成功し、笠原は武田方

へ寝返ってしまった。国の境の守りを任せていた笠原の内応は北条氏にとって想定外だったのであろうが、すかさず戸倉から約2キロ

南に手代山城を築くことで、これに対抗した。そして天正10年(1582)に織田徳川連合軍が武田攻略を進めると、北条氏も攻勢に

転じ、2月に戸倉城を奪い返した。ただし重要視されたのはこのころまでで、天正18年(1590)の小田原合戦においては、使用

されなかった。

<関連部将>北条氏、武田氏</関連部将>

<出典>東海の名城を歩く 静岡編(中井均ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.