PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

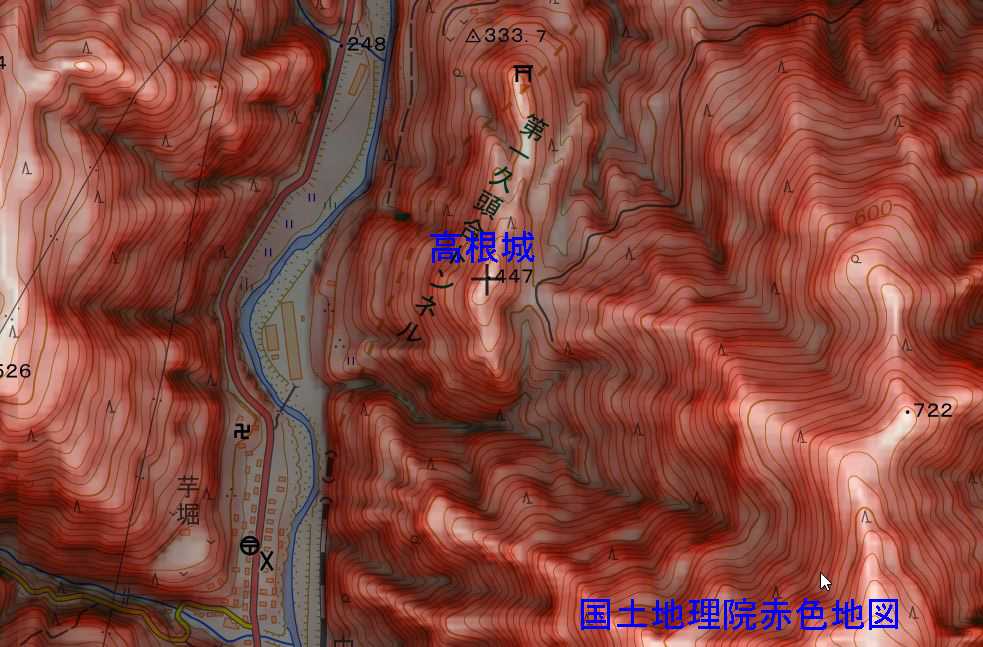

案内板もあり、山道を登ってゆくと、急こう配の道には見学用の階段が設置されていて、空堀や堀切の城の遺構を見ながら

頂上の再建された櫓などの建物に到達する。そこからは山間に水窪町の集落が見ることができる。

高根城に関わるもっとも古い記録は、應永21年(1414)奥山金吾正ならびに諸士が尹良親王を守護して、周智郡奥山に仮宮を

設け、葛郷高根の城跡を築き、十余年在城したと伝えるものだ。また、同31年信濃駒場で尹良親王以下25人が不意打ちで死去し、

奥山金吾正が宮の御首を抱え葛郷城へ戻ったとも記載されている。発掘調査では、15世紀前半から中頃の遺物も一定量見られ、

この時期の創築がほぼ確実な状況である。だからといって、親王云々が事実ということではなく、地元国人の奥山氏がこの時期に

城を築いたであろうということである。確実な資料としては、永正10年(1513)銘山住神社棟札である。奥山氏は、永正年間および

大永年間(1521~28)に、今川氏から野部郷(豊岡村)の地を宛行われたり、知行安堵を得たりしている。この頃から、今川配下の

武将として組み入れられ、北遠江のほぼ全域を支配下に置いた可能性が高い。この時期の遺物は、本曲輪のみの小規模な姿が想定

される。奥山支配は、今川家の没落と、武田氏・徳川氏の台頭があった永禄年間前半頃に大きく変化することになる。「遠江国風土記

伝」によると永禄12年(1569)、「奥山由緒」では享禄元年(1528)、高根城は落城したと伝わる。遠江国が大きく混乱するのは、

永禄3年の今川義元敗死後のことだ。まず三河ついで遠江で、反今川の動きが勃発する。高根城も「遠州忿劇」と呼ばれた時期の可能性

が高い。おそらく、奥山家内部で今川・徳川・武田のどこに就くかで大きな確執があったと推定される。前述の「遠江風土記伝」に

よる落城年永禄12年発行の文書として二通が伝わっている。一通は、正月10日今川氏真が奥山兵部丞、左近将監に宛てた大膳亮跡職

宛行、もう一通は4月13日徳川家康が、同じく奥山兵部丞、左近将監に宛てた所領宛行の本領安堵状である。敵対する二家からそれぞれ

ほぼ同一内容の文書が発給され、さらに同年の落城説が伝わるということは、かなり大きな変化が奥山氏にあったということでは

ないだろうか。天正3年8月時点で、高根城は勝頼が自由に在番衆を決めることが可能であった。また、前条にあるような人数を収容

できる城の構えだったのである。たしかに、現在の城なら、ある程度の人数で在番することが可能だ。したがって、天正3年時点で、

城が現在の完成した姿であった可能性は高い。発掘調査によって、主郭では二時期の遺構が確認された。だが、城門や井楼櫓など

主要建築は建て替えられていない。また、堀の掘り起こしや土塁の増築は見られない。改修が実施されたとするなら、曲輪上の変更

はなく、新たな土塁や堀切を築いたということだ。城域を区切る二重堀切、三の曲輪前面のUの字を呈す堀切など武田氏特有の構造

も認められ、明らかに武田氏の手が入っている。改修時期を改めて整理しておきたい。元亀3年12月に奥山氏から城を接収し、

天正3年8月には、在番可能な城として完成していた。文献、発掘調査成果がこれを裏付ける。では、いつ改修したかである。

信玄の死は、元亀4年4月。7月に天正に改元があり、8月に勝頼は、武田信豊等を三河に、武田信廉等を北遠江へ侵攻させている。

10月には、勝頼自らが大軍を率いて侵入し、同年諏訪原城を普請している。天正2年6月、髙天神城攻略し、東遠江を制圧した。

勝頼の行動で注目されるのが、天正元年10月の自ら大軍を率いての遠江侵攻である。この時点で、高根城の改修は、ほぼ完成していた

のではないだろうか。国境越えの安全確保が成ったことによる侵攻の可能性が高い。いずれにしろ、元亀4年5月~天正3年8月までの

約2年間の間に高根城は改修を受け現在の姿が完成したのである。天正4年、武田勢力が家康によって遠江から一掃されると、高根城

はその使命を終えたようである。発掘調査による遺物も、17世紀以降のものは出土していない。武田氏によって、高根城は、南信濃

から北遠江へ抜ける街道の安全確保とためと、遠江における橋頭堡として必要欠くべかざる城郭の一つであった。武田勢力の衰退

によって、徳川家康は信濃国境警備のための城郭は必要としなかったということになる。

<遺構>

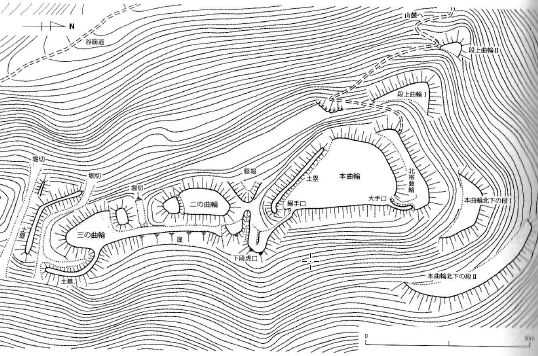

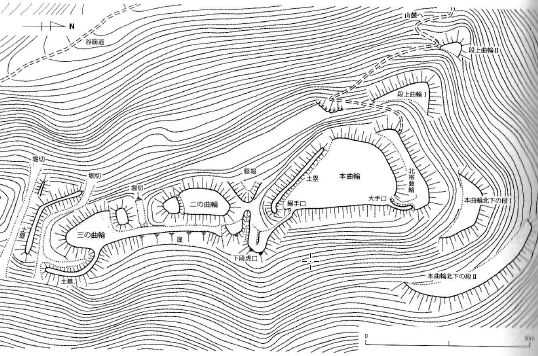

城は、北から本曲輪・二の曲輪・三の曲輪を尾根筋に連続させた単純な構造だ。だが、検出された城内道は、東側中腹に設け

られ、土橋や梯子、木橋、櫓、門等の構造物によって折れと昇降を多用させる工夫が見られる。本曲輪は、南北約30mx東西約20m

の広さで、西側に土塁、東北隅に大手門(礎石)、東南隅に搦手門(掘立柱)を配す。曲輪内では1x4間の礎石建物、2間四方の望楼

状掘立柱建物(井楼櫓)、棚列が検出された。曲輪北側の腰曲輪状の平坦地は、大手門に至る通路で、山麓へと続く。本曲輪搦手

門下段には、厳重な虎口を配し、防備を強固にしていた。二の曲輪は、本曲輪南側に位置し、本曲輪との間には、幅約10mの堀切を

配す。東側本曲輪下段と二の曲輪下段には小曲輪が配され、この両曲輪を結ぶための橋を架けたと推定される柱穴が検出されている。

さらに、本曲輪には門(掘立柱)と土留めの石積みが確認された。二の曲輪下段小曲輪には柱穴が残り、二の曲輪には梯子を利用して

いたと推定される。また、三の曲輪から本曲輪へ続く通路が、東側斜面中腹に設けられていた。三の曲輪は、二の曲輪南側に位置し、

北側端に櫓台状の方形の高まりが存在する(二の曲輪との橋台の可能性がある)。二の曲輪との間には、幅約20m、深さ約5mの堀切

を配し、東端に幅約1間(1.8m)の土橋が存在する。城域を区切る最南端には、中央に土塁を挟む、二重の堀切が設けられている。

三の曲輪側の堀切は、曲輪を取り囲むようにU字状を呈し、外側堀切は尾根筋を直線に遮断。三の曲輪平坦部と城外平坦部との間の二重

堀切の幅は約29m。三の曲輪平坦部から、北側堀底までの深さは約8m、北側堀底から土塁上面までは約3m、城外平坦部から南側

堀底までが約9m、南側堀底から土塁上面までは約4mと、極めて強固な構造であった。この城内最大の二重堀切が最終防御ラインで、

城はここを以て完結している。平成14年(2002)発掘調査に基づき、堀切などを復元するとともに、本曲輪の主要建築物を木造で

再建し、戦国時代の城が甦った。なお、曲輪廻りの塀や柵は、安全のための施設であり、本曲輪に復元された御殿建築は、稲荷神社

の覆い屋であって、復元建物ではない。

<歴史>

元亀3年(1572)、大井川を越えて遠江へ侵攻を開始する前に、武田信玄が奥山氏に対し発給した二通の文書が現存する。一通は、12月3日奥山大膳亮に宛てた2000貫文の所領宛行の判物で、もう一通は12月14日奥山右馬助(兵部丞から改名)、左近将監 に宛てた所領宛行の判物である、従って、信玄の遠江侵攻前に、奥山氏は武田配下に組み込まれていたということになる。問題は、信玄から宛行われた所領に本貫地の奥山郷が入っていないことである。美薗・小野・赤佐(以上浜松市)、友永・見取・新池(以上

袋井市)とすべてが遠江平野部の土地である。本貫地に新領が加わったのか、あるいは本貫地からの所領変更なのかは、はっきりしない。大井川を越えた武田軍本隊は、相良から髙天神城(掛川市)を攻め、久野城(袋井市)を通り、見付から向きを北に変え二俣城(浜松市)を取り囲む。二俣城を陥落させ、三方原合戦で徳川家康を破り、一気に三河野田城(愛知県新城市)へ攻め寄せた。だが、ここで信玄の病が悪化、甲府への帰路で病没してしまう。武田家を継いだ勝頼もまた、元亀4年7月5日に犬居城(浜松市)主

天野藤秀の寄騎であった奥山右馬助・左近丞に所領(鶴松=袋井市)宛行の判物を発給している。庶流の奥山氏は、引き続き武田家に組み込まれていたことが判明する。天正2年(1574)武田氏は、兄弟宛に二通の朱印状を発給。一通は上長尾郷(本川根町)での市設立の安堵、もう一通は同地における武田家朱印状不所持の者の人夫挑発の禁止である。これは大井川渡舟場の管理のためである。このように武田方となった奥山氏であったが、惣領家(大膳亮)は遠江平野部に領地を、庶流も天野家寄騎として奥山郷以外の土地を与えられていたようだ。武田氏は、奥山氏の本城(高根城)を接収しようと考えたのである。それは、この地が信遠国境であり、信濃から遠江へと南下する唯一の峠越えの街道が通っていたためであった。奥山の地を確保することで、国境越えの安全を確保しようとしたのであろう。武田・徳川両氏にとって、後々大きな影響を及ぼす合戦が奥三河の長篠城(愛知県新城市)を廻る天正3年5月21日の合戦であった。織田信長・徳川家康連合軍3万8000と、武田勝頼軍1万5000が設楽原付近で激突した。連合軍の鉄砲隊により武田軍は、山県昌景・土屋昌次・馬場信房らの信玄以来の宿将をはじめ戦死者は約1万人と言われる。勝頼自身も身一つで信濃へ逃れるなど、大敗を喫してしまった。家康は勝利の余勢をかって二俣城を囲み四方に砦を構築し封鎖、7月には光明城・犬居城を相次いで落城させ、8月には諏訪原城を落としている。勝頼も、このままの状態では、北遠江を奪還されるばかりでなく、駿河への侵攻を許しかねないと危機感をいだいたようである。同年8月10日、高遠城の保科筑前守正俊に二八ヵ条におよぶ命令文を発し、信濃防衛のための軍勢配備を命じた。この朱印状は、従来元亀3年の信玄による遠江侵攻直前に出されたと考えられていたが、近年の研究により勝頼が、天正3年に岩村城(岐阜県恵那市)攻防戦や伊那坂西一族の謀反などへの対応、遠江出陣を前に信濃防衛の詳細を指示した内容と判明した。朱印状の一〇条と一四条が高根城に関する内容の可能性が極めて高いため、その部分のみ抜き出しておく。一〇条、松島基忠と小原継忠の同心の大草衆(上伊那郡中川村に住む土豪集団)は、(中略)ことごとく奥山(高根城か)へ加勢のため移れ(後略)。一四条、奥山(高根城か)にはこの間の加勢衆と松島元忠・大草衆が在城し、大洞(大洞若子城か)には武田信豊同心の知久衆(飯田市の土豪集団)と跡部勝忠同心の知久衆が在番するように命じている。

<関連部将>奥山氏、武田氏</関連部将>

<出典>東海の名城を歩く 静岡編(中井均ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.