テーマ: 京都。(6081)

カテゴリ: 京都歩き

【 2016年

10月2日(日)】

仁和寺の「御室八十八ヶ所霊場」に家内といっしょに出かけましたが、受付が終了していて参加できませんでした。せっかくここまで出てきたのに、駐車場代も払ったのに、このまま帰るのはもったいない。家内は拝観したことがないというので、仁和寺を拝観することにしました。

「その1」に有料拝観エリアである御殿の拝観を投稿しました。~ こちら

その後、無料拝観エリアを拝観しました。

二王門(重要文化財)

徳川三代将軍家光の寄進によって、1641年(寛永18年)~1645年(正保2年)頃に建立されました。知恩院の三門、南禅寺の三門とともに京都三大門の一つに数えられます。平安時代の伝統を引く和様で統一されています。

中門から望む二王門

正面に阿吽の二王像(作者不明)、後面に唐獅子像が安置されています。

唐獅子は片方は角が生え、狛犬風で吽形、片方は角なしの獅子で阿形。

中門(重要文化財)

1641年(寛永18年)~1645年(正保2年)頃の建立。切妻造・本瓦葺・柱間三間の八脚門。側面の妻部には二重虹梁蟇股が飾られています。向かって左側に西方天(多聞天)、右側に東方天(持国天)を安置しています。

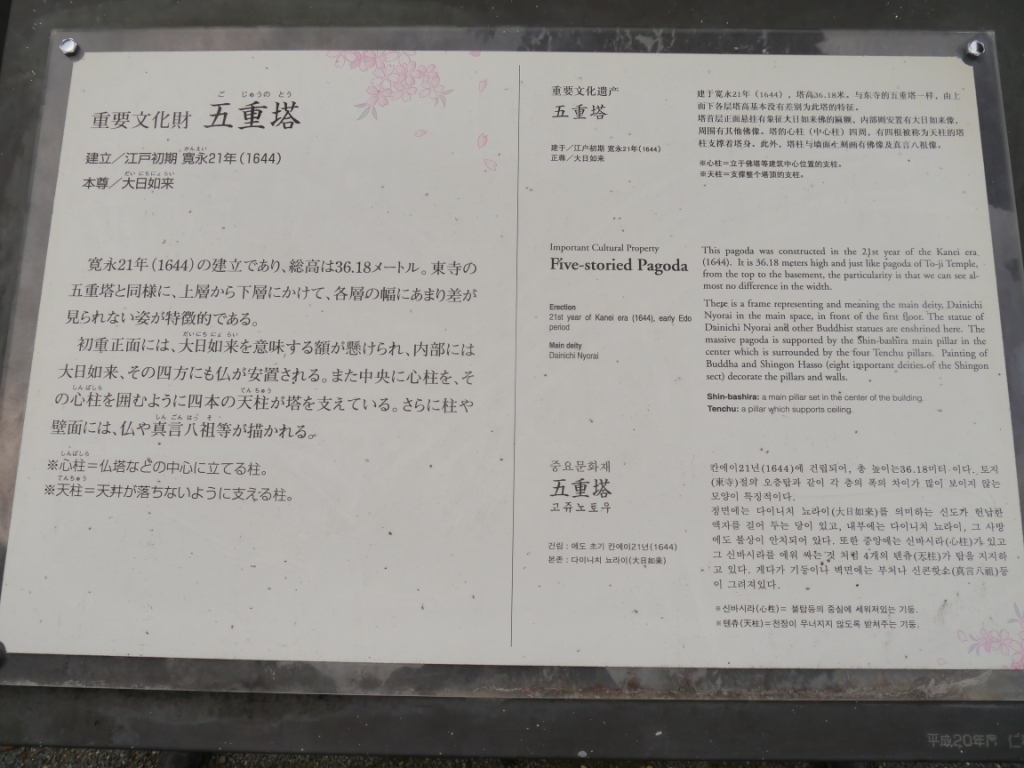

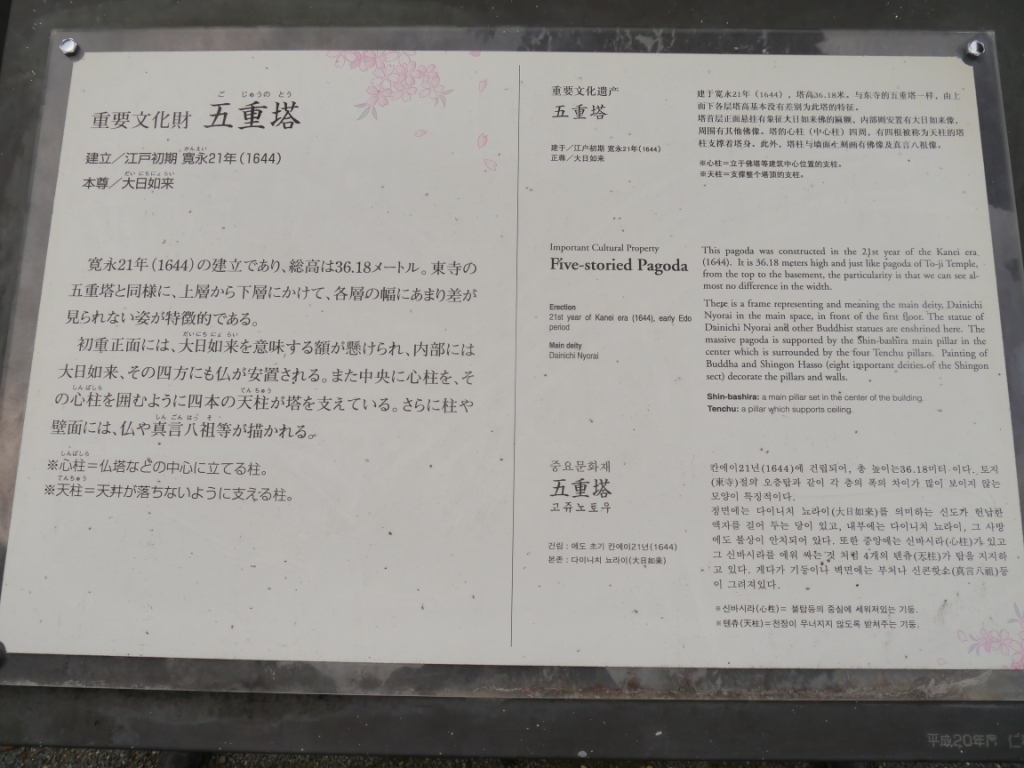

五重塔(重要文化財)

寛永14年(1637)の建立とされます。総高は36メートル。上層から下層にかけて各層の幅にあまり差がないのが特徴。柱や壁面には真言八祖像や仏をはじめ、菊模様などが細部にまで描かれています。正面には胎蔵界大日如来をあらわす「アーク」の梵字の額が掲げられています。我が会が特別拝観のときに案内する文化財の一つです。

天邪鬼(あまのじゃく) が塔を支えています。

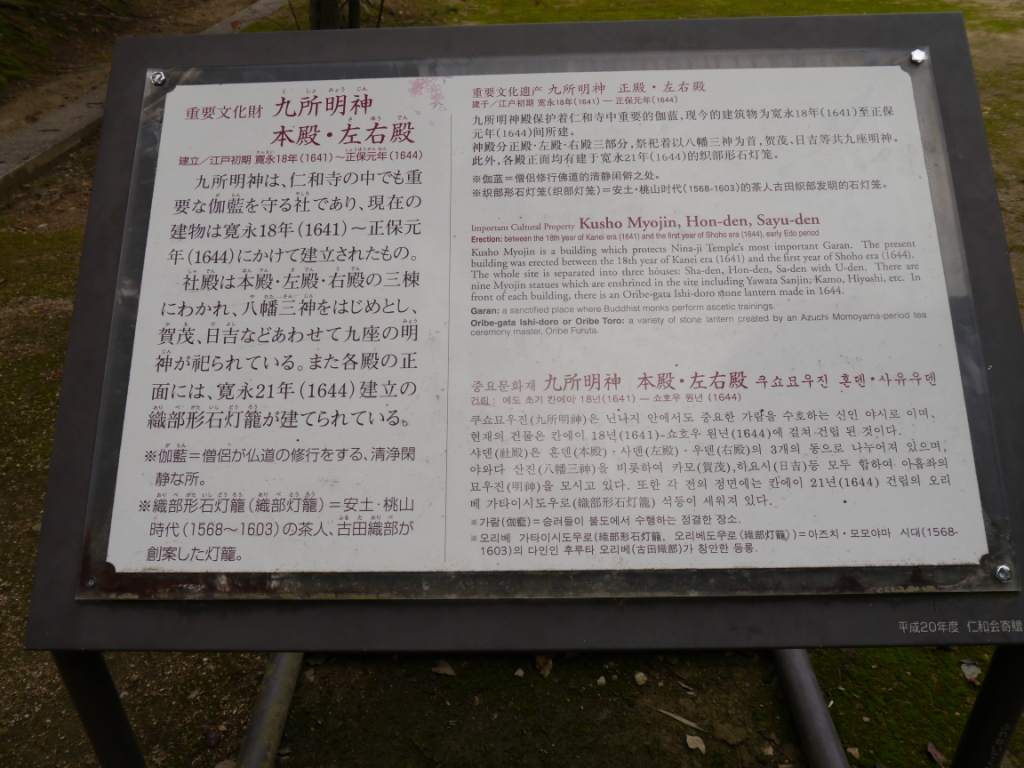

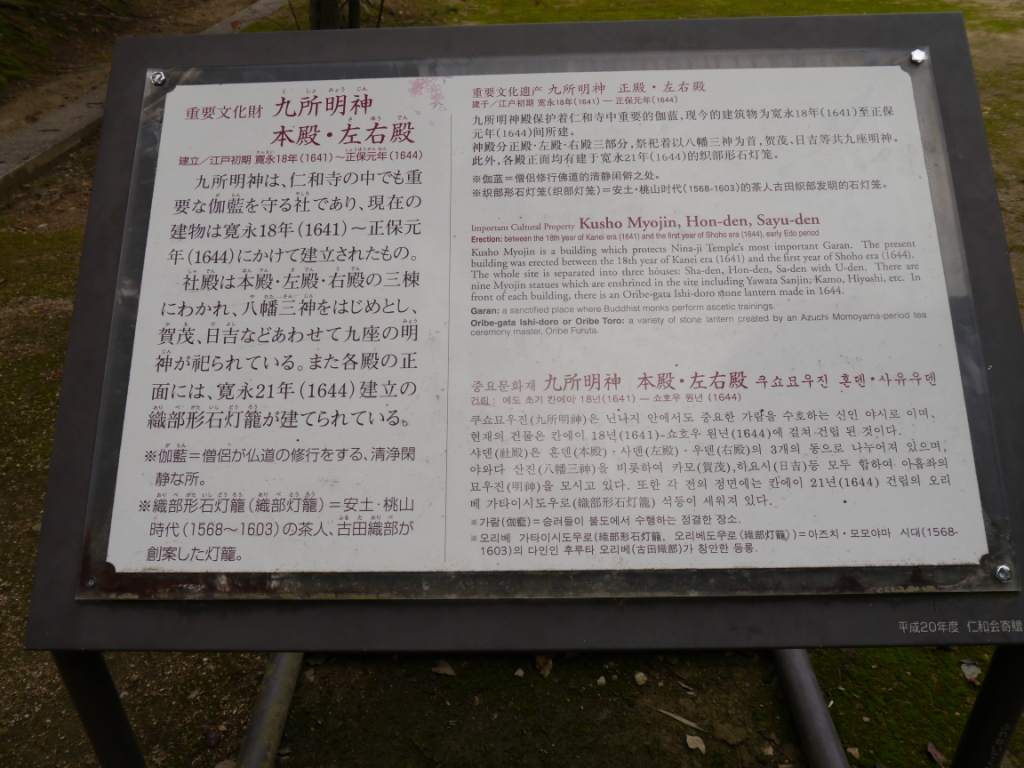

九所明神(本殿は重要文化財)

仁和寺を守護する社。本殿・左殿・右殿の三棟からなり、本殿には八幡三神、左殿には賀茂上下・日吉・武答・稲荷、右殿には松尾・平野・小日吉・木野嶋の九座の明神を祀ります。現在の社殿は、1641年(寛永18年)~1645年(正保2年)頃に建立されました。

各殿の正面に1基ずつ、計3基の織部灯籠が建っています。織部灯籠は茶人、古田織部が創案した灯篭。十字架の形に似ていることから、江戸時代に隠れ切支丹が拝んでいたという説もあります。

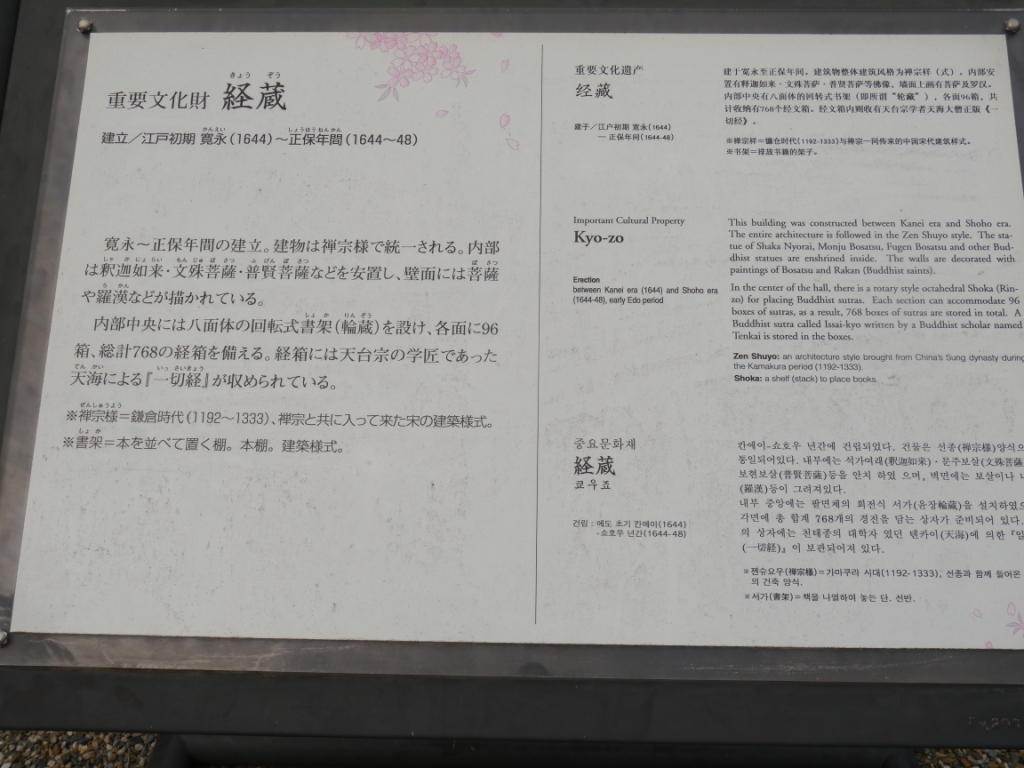

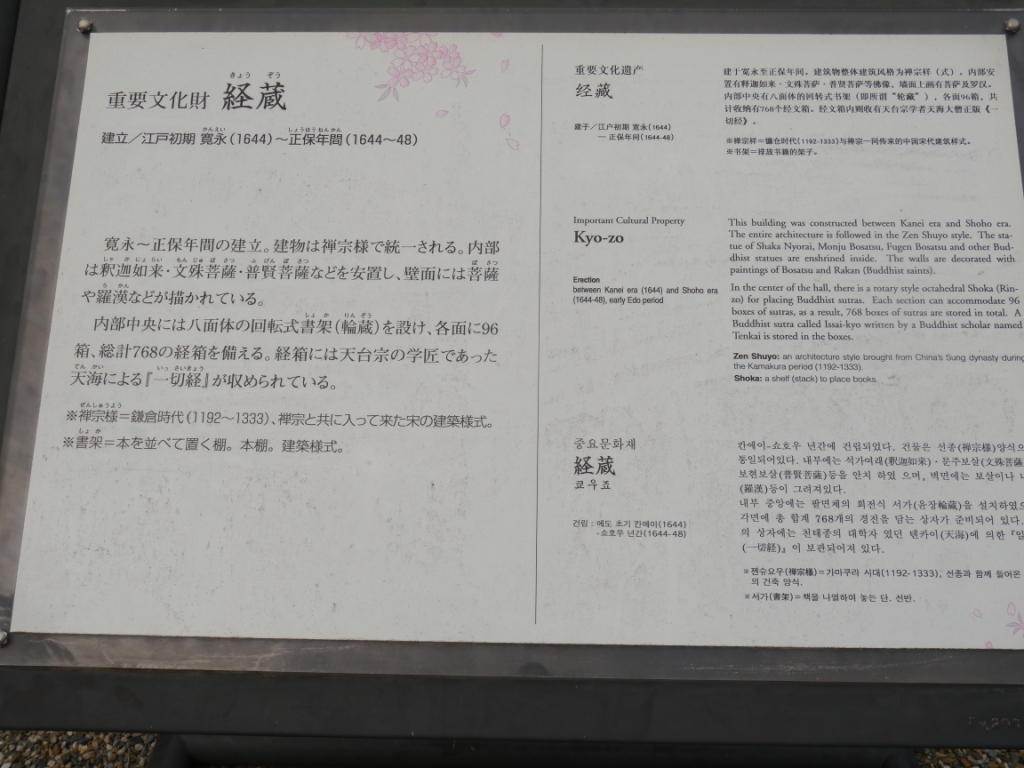

経蔵(重要文化財)

1641年(寛永18年)~1648年(慶安元年)頃に建立された禅宗様式の建築物。内部中央には八面体の回転式書架(輪蔵)が置かれ、天海版の『一切経』が収められています。天海は、徳川家康の側近として江戸幕府の政策に関与した天台宗の僧。天海版の『一切経』は、幕府の支援を受けて1648年(慶安元年)に完成したもので、「寛永寺版」とも呼ばれます。

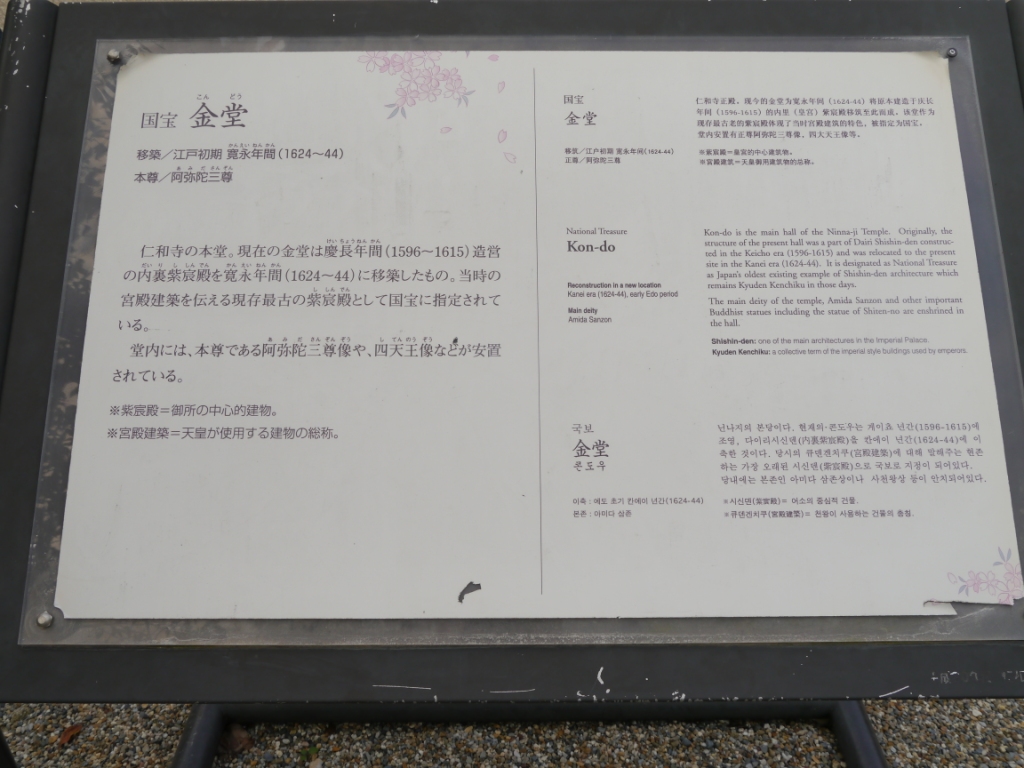

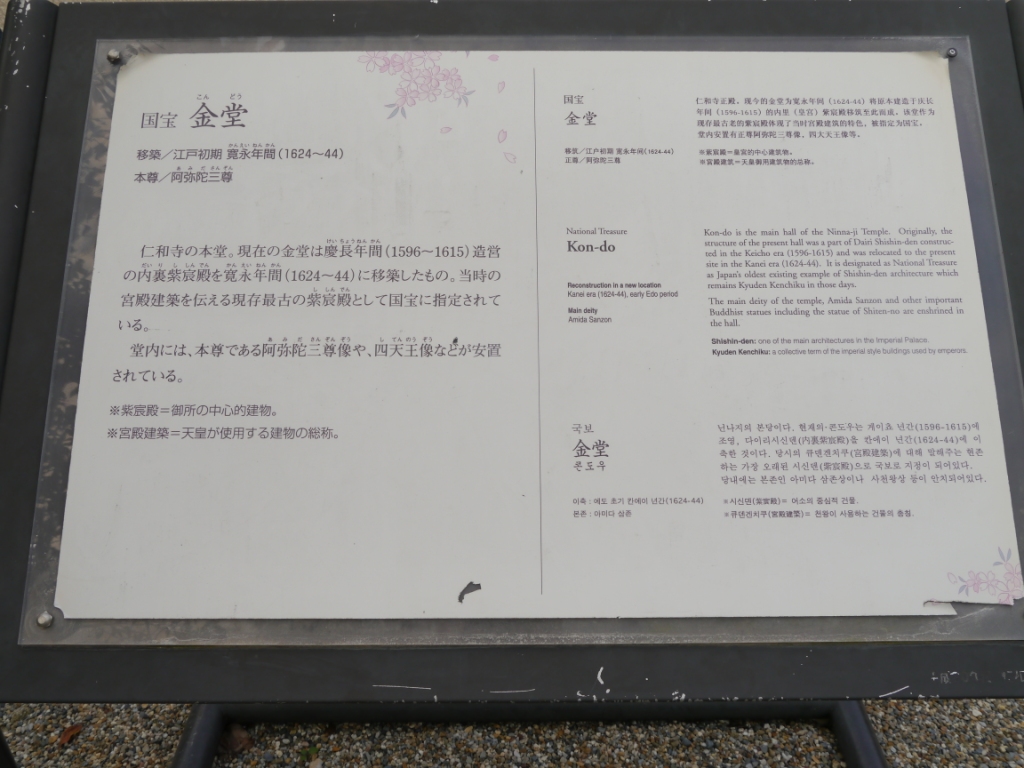

金堂(国宝)

仁和寺の本尊である阿弥陀三尊が安置されています。慶長年間造営の御所内裏紫宸殿を寛永年間に移築したものです。現存最古の紫宸殿の遺構。宮殿建築を伝える貴重な建築物です。

回りは本来は蔀戸(しとみど)ですが、ガイド研修で6月末に訪れたときから修理で外されて板がはまっています。3ヵ月以上になります。

五重塔同様ここも特別拝観時、我が会が担当で案内するところです。

金堂の屋根瓦に、亀の上に乗った人の瓦があります。前漢・武帝の時代の 黄安(こうあん) という仙人です。3尺もある亀に乗っており、その亀は3000年に1回しか首を出さなかったと言われています。黄安は5回出したのを見たといわれ、単純計算でも黄安は1万5千年生きたことになります。

別名を「亀乗り仙人」。永遠の象徴として安置されています。

鐘楼(重要文化財)

江戸初期の仁和寺再興の際、宝永年間(1624~44)に新築されました。江戸時代を代表する鐘楼で、裾が袴型の為、袴腰式と呼ばれています。階上が朱塗りで高欄を廻らせているのも特徴です。

水掛不動尊

不動明王が立っている岩は「菅公腰掛石」と呼ばれ、太宰府に左遷された菅原道真が、仁和寺の宇多法皇に挨拶に訪れたとき、この石に腰を掛け宇多法皇の勧行が終わるのを待っていたのだといいます。

柄の長い柄杓で水を掛けるのが修学旅行生の人気のようです。

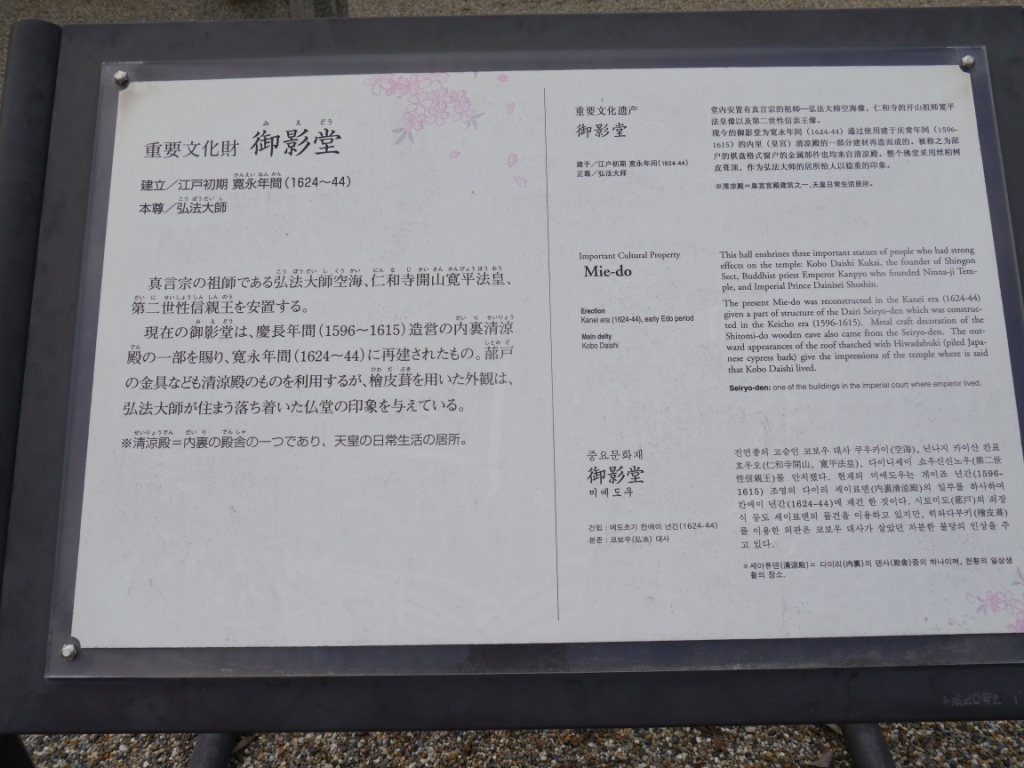

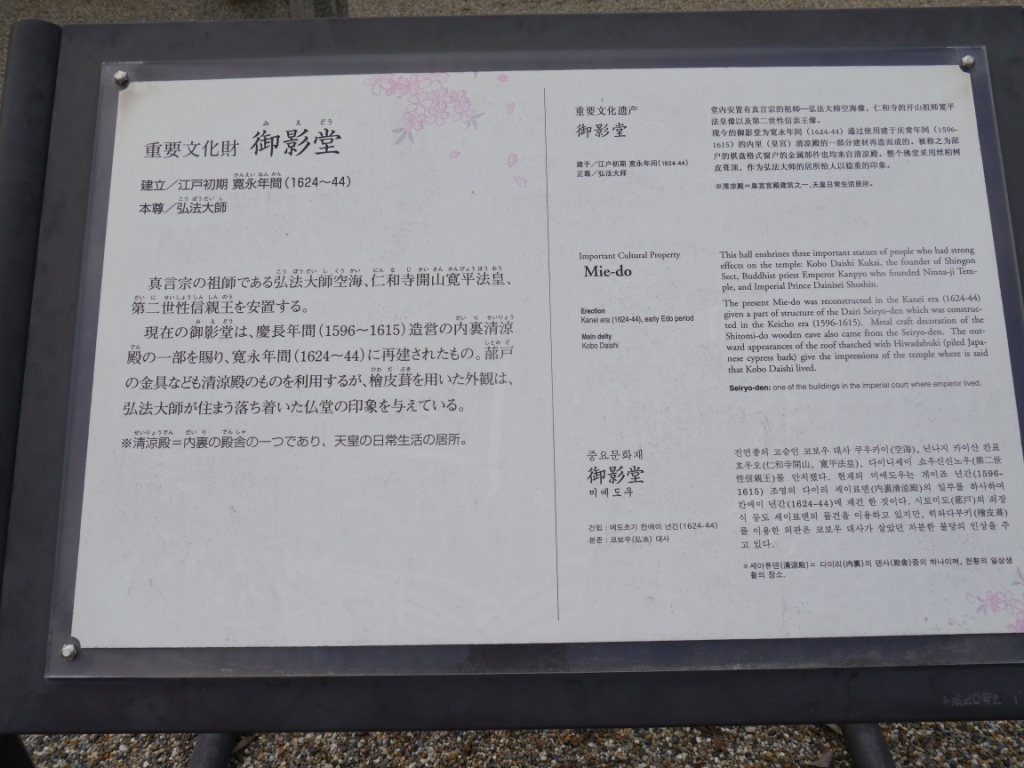

御影堂(重要文化財)

「みえどう」と読ませます。

徳川幕府による寛永年間(1624-44)の当寺の復興に際し、同時に行っていた京都御所の新築により不要となった天皇の常の住まいである内裏清涼殿(慶長年間(1596-1615)造営)の古材を用いて建てられたのが、この御影堂です。

宗祖弘法大師と開山寛平(かんぴょう)法皇、および二世性信(しょうしん)親王を祀るこのお堂は金堂と同様に長押を低く打ち前面を蔀戸とした住宅風の建築です。また屋根も住宅風の檜皮葺としていますが、宝形造の頂部に路盤宝珠を載せているところが仏堂様式を現わしています。

「御室八十八ヶ所霊場」で最初にスタンプを押す場所のようです。特別に幔幕が張られていました。

最後に名宝展をしている霊宝館に入りました。

(続く)

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

仁和寺の「御室八十八ヶ所霊場」に家内といっしょに出かけましたが、受付が終了していて参加できませんでした。せっかくここまで出てきたのに、駐車場代も払ったのに、このまま帰るのはもったいない。家内は拝観したことがないというので、仁和寺を拝観することにしました。

「その1」に有料拝観エリアである御殿の拝観を投稿しました。~ こちら

その後、無料拝観エリアを拝観しました。

二王門(重要文化財)

徳川三代将軍家光の寄進によって、1641年(寛永18年)~1645年(正保2年)頃に建立されました。知恩院の三門、南禅寺の三門とともに京都三大門の一つに数えられます。平安時代の伝統を引く和様で統一されています。

中門から望む二王門

正面に阿吽の二王像(作者不明)、後面に唐獅子像が安置されています。

唐獅子は片方は角が生え、狛犬風で吽形、片方は角なしの獅子で阿形。

中門(重要文化財)

1641年(寛永18年)~1645年(正保2年)頃の建立。切妻造・本瓦葺・柱間三間の八脚門。側面の妻部には二重虹梁蟇股が飾られています。向かって左側に西方天(多聞天)、右側に東方天(持国天)を安置しています。

五重塔(重要文化財)

寛永14年(1637)の建立とされます。総高は36メートル。上層から下層にかけて各層の幅にあまり差がないのが特徴。柱や壁面には真言八祖像や仏をはじめ、菊模様などが細部にまで描かれています。正面には胎蔵界大日如来をあらわす「アーク」の梵字の額が掲げられています。我が会が特別拝観のときに案内する文化財の一つです。

天邪鬼(あまのじゃく) が塔を支えています。

九所明神(本殿は重要文化財)

仁和寺を守護する社。本殿・左殿・右殿の三棟からなり、本殿には八幡三神、左殿には賀茂上下・日吉・武答・稲荷、右殿には松尾・平野・小日吉・木野嶋の九座の明神を祀ります。現在の社殿は、1641年(寛永18年)~1645年(正保2年)頃に建立されました。

各殿の正面に1基ずつ、計3基の織部灯籠が建っています。織部灯籠は茶人、古田織部が創案した灯篭。十字架の形に似ていることから、江戸時代に隠れ切支丹が拝んでいたという説もあります。

経蔵(重要文化財)

1641年(寛永18年)~1648年(慶安元年)頃に建立された禅宗様式の建築物。内部中央には八面体の回転式書架(輪蔵)が置かれ、天海版の『一切経』が収められています。天海は、徳川家康の側近として江戸幕府の政策に関与した天台宗の僧。天海版の『一切経』は、幕府の支援を受けて1648年(慶安元年)に完成したもので、「寛永寺版」とも呼ばれます。

金堂(国宝)

仁和寺の本尊である阿弥陀三尊が安置されています。慶長年間造営の御所内裏紫宸殿を寛永年間に移築したものです。現存最古の紫宸殿の遺構。宮殿建築を伝える貴重な建築物です。

回りは本来は蔀戸(しとみど)ですが、ガイド研修で6月末に訪れたときから修理で外されて板がはまっています。3ヵ月以上になります。

五重塔同様ここも特別拝観時、我が会が担当で案内するところです。

金堂の屋根瓦に、亀の上に乗った人の瓦があります。前漢・武帝の時代の 黄安(こうあん) という仙人です。3尺もある亀に乗っており、その亀は3000年に1回しか首を出さなかったと言われています。黄安は5回出したのを見たといわれ、単純計算でも黄安は1万5千年生きたことになります。

別名を「亀乗り仙人」。永遠の象徴として安置されています。

鐘楼(重要文化財)

江戸初期の仁和寺再興の際、宝永年間(1624~44)に新築されました。江戸時代を代表する鐘楼で、裾が袴型の為、袴腰式と呼ばれています。階上が朱塗りで高欄を廻らせているのも特徴です。

水掛不動尊

不動明王が立っている岩は「菅公腰掛石」と呼ばれ、太宰府に左遷された菅原道真が、仁和寺の宇多法皇に挨拶に訪れたとき、この石に腰を掛け宇多法皇の勧行が終わるのを待っていたのだといいます。

柄の長い柄杓で水を掛けるのが修学旅行生の人気のようです。

御影堂(重要文化財)

「みえどう」と読ませます。

徳川幕府による寛永年間(1624-44)の当寺の復興に際し、同時に行っていた京都御所の新築により不要となった天皇の常の住まいである内裏清涼殿(慶長年間(1596-1615)造営)の古材を用いて建てられたのが、この御影堂です。

宗祖弘法大師と開山寛平(かんぴょう)法皇、および二世性信(しょうしん)親王を祀るこのお堂は金堂と同様に長押を低く打ち前面を蔀戸とした住宅風の建築です。また屋根も住宅風の檜皮葺としていますが、宝形造の頂部に路盤宝珠を載せているところが仏堂様式を現わしています。

「御室八十八ヶ所霊場」で最初にスタンプを押す場所のようです。特別に幔幕が張られていました。

最後に名宝展をしている霊宝館に入りました。

(続く)

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[京都歩き] カテゴリの最新記事

-

【京都歩き】初詣 鍬山神社@亀岡市 2022/01/03 コメント(2)

-

【京都歩き】我が町の紅葉 2021/10/31

-

【京都歩き】京都御苑の百日紅が満開 2021/08/30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

カテゴリ未分類

(6)常駐ガイド

(132)同行ガイド

(13)修学旅行ガイド

(51)修学旅行昼食処

(66)研修会

(9)京都ガイド諸活動

(53)私的ガイド

(4)京都研究

(45)京都市内全寺社巡り

(197)京都歩き

(194)美術・博物館

(50)講演会

(21)国内旅行

(6)旧東海道

(65)京都検定1級受検勉強

(239)京都検定1級過去問

(180)京都検定1級問題分析

(9)京都のニュース

(1888)京都のイベント・お祭り案内

(140)京都本

(27)津軽三味線

(31)日本でのゴルフ

(41)懇親会

(61)就職・退職など手続き

(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物

(19)散歩・草花記

(630)健康管理

(24)この本読みました

(35)映画

(33)観劇・観戦

(9)私の十大ニュース

(99)気になったニュース・CM

(317)お天気・気候の話

(12)今日のこと

(170)仕事のこと

(0)癌闘病記

(485)癌治療振り返り

(87)癌治療情報

(593)ドイツの想い出

(209)スイス横断サイクリング

(31)ゴルフとアメリカ生活

(132)アメリカ出張

(36)ワルディ流日米国情比較

(16)母の備忘録

(0)商品レビュー

(3)ブログ記録

(10)食事処、飲み処

(13)京都案内

(218)若冲と応挙

(55)カレンダー

© Rakuten Group, Inc.