-

1

会津の「己巳供養塔」碑碑

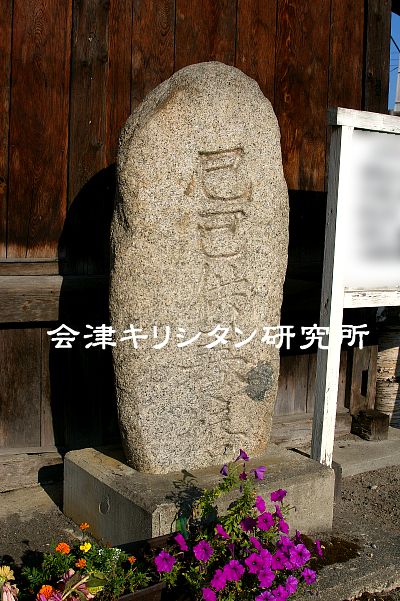

【会津の「己巳供養塔」碑】 前述した薬師堂の脇に建てられていた、「己巳供養塔」と彫られた石碑です。巳待というのは己巳の日に行われる弁才天のマツリです。しかし、この墓地があるところに建てられていたお寺は、弁才天のマツリを行うとは思えない宗旨のお寺です。 「堂造立は宝永5年4月(1708) その時、本尊薬師如来を勧請。 安永2年(1773)堂内にお神明様を祀る。お神明様はオシガラミ信仰の西南限として珍しい」 と書かれた説明板が横に建てられていました。 元禄十三年(1700)になって、明確な檀家制度が確立されたと言われています。それから8年後に、この薬師堂が建てられたことになりますが、檀家制度が確立されても、本来あるはずもないお堂が建てられたということになってしまいます。「同じ仏教だから」ということが言えないことは、ここで何回もご説明してきました。 実はここにあったお寺も、その宗旨に転宗するまでは「太子守宗」のお寺でした。これも当該市町村が発行した調査報告書に載っています。そして、この薬師堂の薬師如来像の左右に、日光菩薩と月光菩薩がありますが、手にしている蓮の茎の先端には、蓮の華ではない変わったものが彫られています。

2013.09.02

閲覧総数 249

-

2

会津の十字灯籠

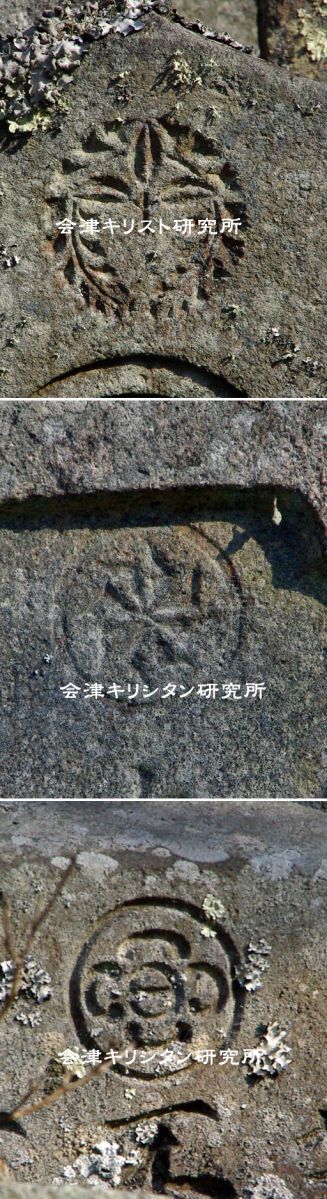

【会津の十字灯籠】 会津若松市南部にあるお寺の墓地にある、武川源助=内藤自卓の墓地です。この武川源助は、会津藩『家世実紀』の元禄二年(1689)閏正月十五日に「切支丹宗門類族之者従公儀御赦免」というタイトルで記されている記録の中で、「公儀に従い、切支丹宗門類族を御赦免」になっています。この時には、他に27名の転切支丹類族の武士とその家族が「類族御免」になっています。 この石灯籠に関しては、2009年8月2日17時11分の書き込みに少し詳しく記してあります。お時間のある方は、是非、再読いただければと思います。右側の石灯籠は古いものですが、左側の石灯籠は最近になって、右側の石灯籠と同じものが作られています。上段と中段の写真は2008年に撮った写真ですが、下段の写真はもう10年以上前に撮った右側の灯籠の火袋の部分です。この石灯籠の正面から見ると、ギリシア十字が浮かび上がります。 問題は、誰が何故、この石灯籠を建てたのかということです。『唖者の独見』はこのことに関してまったく沈黙しています。2009年8月2日に書きましたが、妻が転切支丹類族であったから内藤自卓も転切支丹類族になったということは考えられません。内藤自卓自身が転切支丹類族であったことは間違いないと思われるのですが、不思議なことです。「転切支丹類族御免」になっている人物の墓石の前に、何故このような石灯籠を建てたのでしょうか。 そして、「転切支丹類族御赦免」になった翌月の二月廿六日には、この武川源助は家老として取り立てられています。「武川源助御家老被仰付」と題されている会津藩『家世実紀』の記事には、武川源助がかつては「転切支丹類族」であったことはまったく記されていません。そしてこれも以前にご紹介したことがありますが、会津には、これと同じ石灯籠が2ヶ所に残っています。

2010.12.29

閲覧総数 126

-

3

会津の古峰神社

【会津の古峰神社】 前述の「庚申塔」碑や石塔が建てられているのは、この石塔の少し高いところです。この写真の右上に見えているのは、「庚申塔」と彫られた石碑です。この古峰神社は、栃木県の古峰ヶ原というところにあるのですが、詳しく書かれているサイトがありますので、是非ご覧下さい。 会津には「古峯神社」と彫られたこうした石塔が多くの村々に建てられています。会津キリシタン研究所がある地域にも建てられています。そして、町内会の中には、ここへお参りに出掛ける講が有志で行われていますし、そうした講が残っている村々は会津にまだ残っているだろうと思います。 この石塔には、昭和三十三年十二月一日と彫られていますから、この時の秋に古峰神社へ参詣に出掛けた時にお札を頂いてきて、この石塔を建てたのかもしれません。秋の紅葉がとても綺麗なところのようです。ただ、会津一円にこれが広がっていることが気になります。しかも、古峰神社の場合、祠があるわけではありません。こうした石塔が建てられているだけです。 そしてこうした石塔が村の入口に建てられているところもあります。とある全村が離村した村の入口にも同じような石塔が建てられていました。村を出入りする時には、その前を必ず通らなければならないところです。「庚申」碑や古峯神社の石塔などをデータベース化したら、何か見えてくるかもしれません。そして、小生が読んだ限りでは、『新編会津風土記』にはこうした古峯神社の石塔に関する記述はありません。

2012.11.23

閲覧総数 1831

-

4

中通りの不思議な家紋

【中通りの不思議な家紋】 前述までの墓石が集められているところにあった、家紋と思われる紋様です。上の家紋は一見、下がり藤に見えたのですが、下がり藤であれば中にあるのは木で、このような葉は付いていません。真ん中はアレッと思ったので少し画像処理したら、逆さ卍と「Χ」を重ねています。そして下の家紋は、胡瓜に似ていますが一般的な胡瓜の紋よりはかなりシンプルです。 そしてこれらの家紋は、少し離れたところから見ると、どれも十字に見えます。上の家紋は下がり藤の中にラテン十字があるように見えました。キリシタンが家紋に十字を使うことは珍しくありません。会津にも不思議な形をした紋が彫られた墓石があります。家紋はかなり古くから貴族の間で使われていたようですが、一般民衆が家紋を用いるようになったのは、室町時代後期からだそうです。 これはキリシタンが日本に入って来た時期と重なります。ヨーロッパには、それぞれの家に家紋がありますし、王や貴族にも勿論家紋があります。また、家紋は一つの家に一つとは限りません。徳川将軍家の葵紋は有名ですが、家康が征夷大将軍になったころから、「丸に二つ引き」という家紋が第二の家紋として使われていました。これは、足利家が室町幕府を開いた時に、朝廷から受けた家紋です。 墓石があって、戒名が彫られているということは、確実に宗門人別制度に組み入れられているということなのですが、それでもこうした紋が彫られているのは何故なのでしょうか。小生には、「隠れていた」という答えしかないように思えて仕方がありません。この一帯に10年位住んだら、おそらくはっきりした答えを見付けられるだろうと思います。

2013.11.26

閲覧総数 443

-

5

若松城下の首無し地蔵

【若松城下の首無し地蔵】 前述のまでのものと同じ墓地にあった首無し地蔵です。石の風化程度からすると、頭部は最近になって新しく作られたものを、セメントで接着してあるように見えますが、もしかすると、それも剥離してしまっているかもしれません。 現在の地図で若松城下を知るには、会津若松市街地のお寺を探すと判りやすいです。お寺が並んでいるところがありますが、そこが若松城下の末端です。戦後すぐの頃までは、その外側に建物はほとんどありませんでした。この墓地も、東側には最近まで田圃が広がっていました。そして、現在も一部に田圃が残っています。 そして、会津若松市街地の東西に走る道路が、南北に走る道路と交差しているところで、クランクしているところが見られます。あれは、蒲生氏郷時代に造られた中水道の名残です。会津若松市街地は東側が高く、西側が低い扇状地にあります。明治初期まで、それぞれの道路の真ん中には水路がありました。鍋釜を洗ったり、洗濯をしたりするための中水道です。この水路が道路の両側に分かれたのは、明治時代の初期のことです。馬車や荷車の通行に便利なように中水道が側溝に替わりました。この道路の真ん中にあった中水道は、現在の側溝のようにU字溝が埋設されて居らず、ある程度の幅をもったものであったであろうと、一部にその名残が残っている部分から考えられます。 U字溝が埋設されていなければ、流れている水は藻によって様々なものが細菌によって分解され、10mも流れると、空気中の酸素が入り込んでかなり殺菌されるそうです。学生時代、スキーの仲間の一人が東京理科大で水の研究をしていて、彼女からそれを詳しく教えてもらったことがありました。もう30年以上会っていませんが、彼女にも孫がいるかもしれません。

2010.04.23

閲覧総数 95

-

6

「JNRI」と「INRI」

【「JNRI」と「INRI」】 日本ではよくあることです。日本史と世界史が完璧なまでに分化してしまっているので、日本史がご専門の方々は、キリスト教のことをあまりご存じありません。ですから、会津にある「隠里石」に関してはどなたもお気付きにならなかったようです。小生も『会津鑑』を調べていて「隠里石」を最初は「かくれざといし」と読んでいました。パソコンで入力する時に「いん」「り」と入力して気が付きました。(逆光で撮ったので、あまり上手く撮れていなくて申し訳ございません) 前にも記しましたが、この「INRI」は<< Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum >>というラテン語の4単語の頭文字です。日本聖書協会『新共同訳聖書』では、「ユダヤ人の王、ナザレのイエス」と訳されています(ヨハネ福音書19章19節)。キリストが十字架に架けられたときに、こう書かれた札が掲げられていました。 小生もキリシタンの研究を始めてから、かなり仏教に関する文献を集めました。神田神保町には仏教関連の文献をたくさん置いてある古書店もあります。所長に手伝ってもらって、いろいろな本を漁ったことがありました。最近は専らインターネットの古書サイトです。ウィキペディアなどに参考文献が上がっていると、すぐに探してみたこともありました。 ただ、こうしたことをすぐ近くにあるローマ・カトリック教会でお伺いになれば、こうした間違いはしなくてすんだだろうと思います。それにしても、あの高槻城趾は素晴らしいです。堀が残っています。昨夜は「幅24メートル」とされていました。当時の鉄砲の有効射程距離を考えてのことであろうと思われます。

2010.12.02

閲覧総数 1991

-

7

会津のとある村の墓地にある不思議な石像

【会津のとある村の墓地にある不思議な石像】 これは会津のとある村の墓地にある石像です。一見、宝珠を持った地蔵菩薩像に見えるのですが、小生の手元にある、とある本に写真が載っていて、その写真では、宝珠を持った両手の下に十字をアレンジした紋様が黒く描かれています。そして、出版されている会津の類族帳からすると、明らかに転び切支丹類族がいたと考えられますが、この村を最初に訪ねた時には既に、十字をアレンジしたと考えられる紋様は切削されていました。 この村を最初に訪ねたのは1998年でした。それ以降、何回かこの村を訪ねていたのですが、もう一度確認したくて、2010年にまた出掛けました。この写真はその時に撮った写真です。そしてその頃に、この村ご出身の方のサイトに出会い、会津にある、とある姓は転んだ切支丹を意味していると書かれているのを読むことが出来ました。 会津ではこうしたことはほとんど目にしたり、耳にすることはありませんが、その姓の意味を知って驚きました。皆さんの中にも、ネット上で検索して、そのサイトをお読みになった方がいらっしゃるかもしれません。また、この村では、鯉幟を揚げることはないとも記されていました。おそらく、転んでからであろうと思われますが、会津の鯉幟の意味も見えてきましたし、有名な会津の「南蛮凧」もやはりキリシタンと関係があるのだろうと思います。 そして、この墓地にも気になる墓石がいくつも残っていましたが、この村にはキリシタン大名の一族が帰農しているかもしれません。その姓が彫られている合葬墓に彫られた姓は間違いなく、とある戦国大名家の姓で、その子孫が会津のとある村に残っていると言われていると、『新編会津風土記』に記されています。おそらく、蒲生氏郷が会津に移封された時に京都周辺から会津に入ってきたのであろうと思われます。

2014.06.27

閲覧総数 57