PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

カテゴリ: 観照 & 探訪

蟷螂山から再び四条通に戻り 北側の歩道から新町通に向かいます。

新町通を北に入りますとこの放下鉾が見えます 。ここは 小結棚町 。

真木の先端の 鉾頭 は、三角形に3つの円板を組み合わせ、 太陽・月・星の三光が下界を照らす形を象った意匠です。

尚、この形が州浜に似ていることから 「すはま鉾」とも 呼ばれてきました。

郭巨山 があるのですが 撮り忘れました 。残念。

北から眺めた放下鉾

。

北から眺めた放下鉾

。放下鉾の名は真木の中ほどの 天王座に放下僧を祀る ことに由来します。

放下僧とは、放下を演じた芸能者のことで、僧形のものが多かったそうです。放下とは「中世から近世にかけて大道で行われた手品・曲芸の類。品玉・輪鼓など田楽から転じた芸が主」 (日本語大辞典・講談社) を意味します。

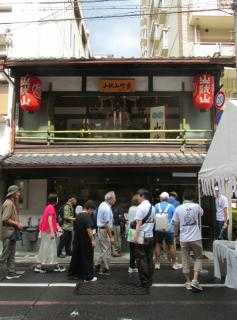

新町通を北に上がり、 錦小路通に右折します 。錦小路通東入ル 天神町 です。

霰天神山

が見えます。

霰天神山

が見えます。天神さまを祀る山です。巡行当日は、社殿を山に搭載し、社殿の周囲、蘭縁の上に回廊が巡らされます。

それが特徴の一つです。

次の室町通で左折して北に入ります 。そこは山伏山町。

山伏山 です。二階の正面に 「山伏山家」の扁額 を掲げた会所があります。

二階に、 ご神体(人形) が飾られています。 山伏が修行のために峯入りする姿 を表している人形です。

錦小路通に戻り、東に進みます 。ここは 占出山町 。

占出山

占出山

巡行当日は、この山に 神功皇后のご神体(人形) が搭載されます。それは、その昔、神功皇后が肥前国松浦で釣りをして戦勝を占ったという故事にちなんでいます。そこから、「 鮎釣山」とも 呼ばれるとか。

神功皇后は安産の神として古くから信仰されてきたそうです。

会所の通路に入りますと、右側に 懸装品や蘭縁などの部材 がみやすく飾られています。

壁面の最上部には、 川中を活発に動く鮎たちの意匠が刺繍された幕 が懸けてあります。

その下に、 三十六歌仙図の刺繍を施した水引 。そして、占出山の周囲を飾る 胴懸や前懸の懸装品 がずらりと並べてあります。 松島、天橋立、宮島の日本三景の綴錦 です。天保2年(1831)の制作です。ここにはオリジナルが飾ってあります。

通路の先、突き当りの部屋にはこれらの近年復元新調されたものが合わせて飾られています。

通路の反対側にはご神体が安置されています 。

会所を出た後、 烏丸通に出て、右折し南に 向かいます。

烏丸通の西側歩道脇に見えるのが 孟宗山 です。

ご神体(人形) が安置されています。 中国の史話二十四孝 に登場する 孟宗の人形 です。

七条大仏師康朝左京の作といわれています。

病身の母を養う孟宗が、雪の中で筍を掘りあてた姿 を表しているそうです。

唐人衣装の正面には龍が刺繍されています。右手に雪をかぶった筍、左手に鍬を担いで立つ姿です。山に搭載される時には笠を付けます。

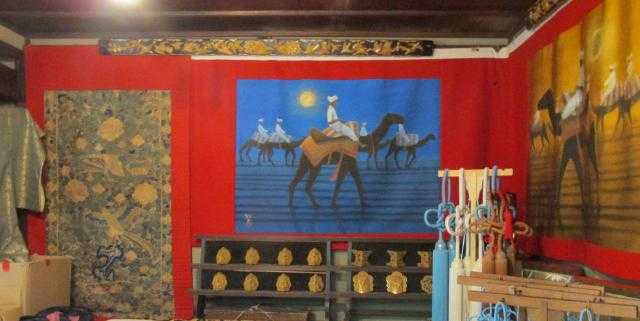

会所の壁面には、 平山郁夫筆の胴懸「砂漠らくだ行(月)」「砂漠らくだ行(日)」 が懸けてあります。

右側の「砂漠らくだ行(日)」より手前の懸装品は 前懸「波濤に飛龍文様綴織」 と思われます。

これで一巡してきました。

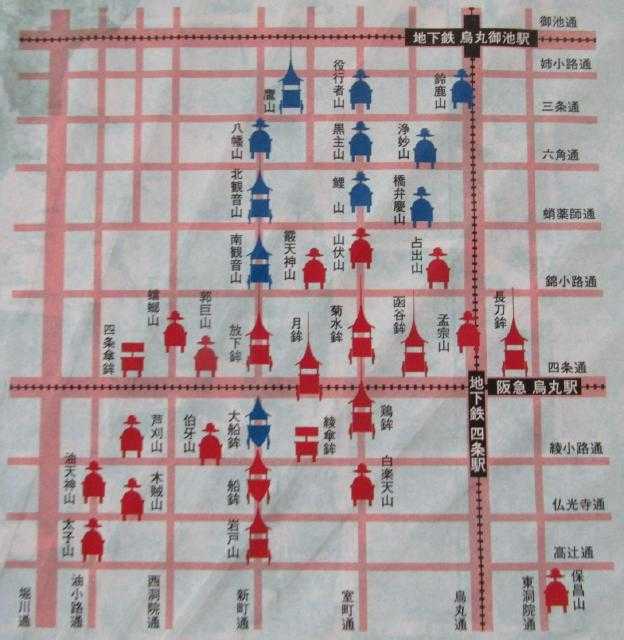

山鉾のロケーション

ご一読ありがとうございます。

参照資料

* 祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ

*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年

補遺

霰天神山 ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭・前祭 Y2025 宵山巡りの記憶 -1 鉾(長刀・函谷・菊水・月・鶏)と白楽天山 へ

探訪&観照 祇園祭・前祭 Y2025 宵山巡りの記憶 -2 7基の山と2基の鉾 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 万博記念公園 まずは園内… 2025.11.21 コメント(2)

-

探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡… 2025.08.01 コメント(2)

-

探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡… 2025.07.30 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.