2025年07月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡りの記憶 -3 八幡山・屏風祭

新町通を北へ。六角通を横断し北に進むと三条町。八幡山です。 八幡山には、宵山の常懸けが施されています。欄縁、前懸・胴懸・後懸・見送の懸装品等が一通り取り付けてあります。巡行当日は、この後、会所飾りでご紹介する品々に代えられます。会所の入口を入りますと真っすぐに通路が延びていて、右側に会所の2つの部屋をオープンにして、会所飾りがしつらえてあります。 天井近くに水引が懸けられ、その下部に前懸が見えます。前懸には、中央に慶寿裂(けいじゅきれ)が使われています。漢詩の文字を図柄の上下に織り込んだつづれ織りです。元禄時代の見送から再現されたそうです。その手前の座敷には。金色の御幣、角飾金具と房飾り、見送掛金具等が並べてあります。向かって右側面の手前には、江戸時代、元禄三年の見送、かつて使われ見送も展示されています。宵山でしか見られない歴史を感じさせる所蔵品です。部分撮りをしてみました。 金色の御幣、角飾金具と房飾り 見送掛金具 見送の房掛金具 八幡山を担ぐための舁き棒の先端を飾る金具です。 左側の部屋の向かって右半分ほどの展示です。奥の壁面に今年の巡行で使われる見送が展示されています。日輪双凰図の帽額付きの童の柄と称されるもので、天明5年(1785)年の制作品。見送は2枚あり隔年に使われるそうです。八幡山には町内で祀られてきたは八幡社が搭載されます。「八幡大神」と墨書した軸が掛けてあります。 左甚五郎作と伝わる鳩雌雄一対とその複製新調した作品を並べて展示してあります。甚五郎の鳩は、文禄3年(1594)~慶安4年(1651)頃の作と伝えられています。現在は平成24年(2012)3月に復元新調された鳩一対が巡行当日に、鳥居の上に載せられます。 私が宵山に来ていつも惹かれるのはこの童像の蝋燭立てです。通路からみて一番奥になる部屋の左半分に、 山に搭載される八幡宮(小祠)と「八幡宮」の扁額を掲げた鳥居、胴懸、欄縁などが展示されています。八幡宮は総金箔を施してあり、天明年間(1781~1788)の作と伝えられています。八幡社の祭神は応神天皇です。八幡山は応神天皇騎馬像をご神体として祀られています。運慶作だそうです。 「聖獣三態像胴掛幕」と称されています。唐獅子・麒麟・獏の三態を言います。ここに展示されているのは麒麟です。麒麟の図柄は、平成2年(1990)に復元新調されました。 黒漆塗りの欄縁(社の廻りの囲い)は四隅に雲の高浮彫隅金具が取り付けられていて、欄縁に鶴の形の金具が取り付けられます。鶴が飛翔する様々な姿が具象的で躍動感があります。 通路の反対側には、会所の庭に、町内の八幡社が鎮座しています。社の本殿に覆屋が設けてあります。正面に「八幡山」の扁額が掛けられ、「八幡宮」と記された提灯が吊るされています。京都市下京区にあった「若宮八幡宮」が東山五条に遷されたときに、町内に分祠されて祀られたと言います。通路を戻る時、「海北友雪 祇園会後祭山鉾巡行図屏風」をみることができます。現在は、複製品が展示されています。 八幡山の会所飾りを拝見した後、八幡山保存会が行われている屏風祭を観ました。 摺物貼交屏風(浮世絵) 作者不明 寸法:幅137.5cm X 高さ140cm 太宰府宮小路康文謹書屏風 六曲一双通路からの拝見ですので、見えない箇所があります。宮小路康文は、平安遷都千百年記念祭の折に、下命を受けて平安神宮応天門の扁額を揮毫しました。八幡山のサイトに、「八幡山の屏風」というページがあります。ご参照ください。「菅神博覧古言云主聖臣賢天下盛君明臣直国之」 六曲右隻「福也父慈子孝夫信妻貞家之福也」 六曲左隻 光琳百花図屏風 天明2年(1782)9月に、円山応挙がある人のもとめに応じて尾形光琳の屏風絵を写したものとして、八幡山町内に伝えられている作品だそうです。屏風の各扇の細部を観て行きましょう。向かって左側(左隻)の第5・6扇から、時計回りに眺めます。 左隻と右隻をつないだ箇所を中心に眺めた屏風向って右側(右隻)を眺めていきます。 町家を入った通路に井戸が設けてあります。比較的入口に近い場所です。この辺りで、八幡山から鷹山に向かいます。 山鉾のロケーションつづく参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*八幡山 八幡山保存会 はちまんさんのかわら版 ホームページ*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年補遺第29回 屏風を鑑賞してみよう :「名古屋刀剣博物館 刀剣ワールド」屏風(びょうぶ)の数え方 : 知っていると教養人っぽい!? :「nippon.com」宮小路康文 :ウィキペディア平安遷都千百年紀念祭 都市史 :「フィールド・ミュージアム京都」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡りの記憶 -1 大船鉾・南観音山・橋弁慶山 へ探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡りの記憶 -2 鯉山・屏風祭・北観音山 へ

2025.07.30

コメント(2)

-

探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡りの記憶 -2 鯉山・屏風祭・北観音山

橋弁慶山から新町通に戻る時、後の山鉾巡りの経路を考え、室町通北入るの鯉山に先に立ち寄ることにしました。ここは鯉山町です。冒頭の景色は、室町通の南から眺めた鯉山です。通りに建てられた山の右(東)側に「登龍門 鯉山」の看板を掲げた会所の入口があります。 いつもだと会所飾りを観覧する長い行列ができ通路の途中でこの景色は撮れません。今回は訪れた日時のタイミングがよかったのか、観覧者が少なくて入口から続く通路の途中に立ち止まって、鯉山町の町席の景色を撮れました。通路は一方通行に巡回できるようにされています。この鯉山町の町席の建物は幕末のどんど焼け後の明治18年、鯉山町の町席飾りのために設計されたと言います。前懸・胴懸・見送などの大きさを考慮し、飾ることを前提に設計されているのです。特殊な町家設計のようです。 町席の壁面に懸装品がずらりと飾ってあります。ほぼ例年通りです。中央の長押の上に「登龍門」の額が掲げてあります。 向って左側の襖の前に、常掛(つねがけ)見送が懸けてあります。紺地雲龍図綾地錦。明治17年(1884)作。かつては宵山に常飾りをしたときに常掛見送りとして使われたと言います。(資料1、以下適宜参照) 西の胴懸 山の進む右手を鯉山では西と呼ぶそうです。鯉山の懸装品は、16世紀にブラバン・ブリュッセル(現在のベルギー・ブリュッセル)でつくられたB・Bタペストリーと呼ばれるものであるこが判明しています。このタアペストリーは、古代ギリシャの詩人ホメロス作の英雄叙事詩『イーリアス』の一場面とみられています。その大きなタペストリーが切り分けられて懸装品に仕立て直されました。この胴懸では、タペストリーの一部と中国の明末清初の婦人官服より切り出された飛龍の刺繍図の部分を接ないでいます。上部には、タペストリーから切り分けた下辺の周縁額が水引に仕立てられています。 タペストリーの左右の周縁額部分を使って一枚の前懸に仕立てています。 前懸 東の胴懸 山の進む左手を鯉山では東と呼ぶそうです。上記の西の胴懸と同じ制作方法です。上部の水引は、タペストリーの上辺の周縁額が使われています。月桂冠をつかんで飛来する鷲の図です。 見送タペストリー中央図柄の左半分を使用して、トロイア王プリアモスが中央に来るように裁断して制作してあります。 町席の北東角には、鯉山に搭載される宮殿と鳥居が安置されています。鯉山は八坂さんを祀る唯一の山で、スサノオノミコトが祀られています。宮殿は、八坂神社本殿の祇園造をもとに造られているそうです。 江戸初期の名工左甚五郎の作と伝わる大鯉です。明治になって木彫の波が新調されました。6つの浪形の組み合わせで構成されています。波は、七条仏師・康教の作だそうです。 山の四角に2つずつこの角飾りが付けられ、房飾りが懸けられます。 角飾りの一部を個別に撮ってみました。様々な姿の浜千鳥が造形されています。「細工人村田耕閑、図案吉岡華堂(才之助)」との墨書があるそうです。欄縁や見送り房掛けなども同人作とか。 鯉山の町席でいただいたリーフレットからの引用です。(資料2)B・Bタペストリーの復元予想図を示しています。 この懸装品に仕立て直されたタペストリーのパーツは、順次復元新調されてきて、巡行当日は復元新調された懸装品が山を飾ります。上掲でご紹介した各懸装品をご覧いただきながら、復元予想図をイメージしてみてください。 鯉山を室町通の北側から眺めて、蛸薬師通に戻ります。 蛸薬師通から右折して、新町通を北に入れば、六角町。ここが北観音山です。山に行く前に、例年通り、屏風祭の飾りを2か所で拝見。 道路に近いところに、車輪のパーツが置かれています。 通りに面した戸がはずされて、町家の表の間やそれに続く部屋も一望できるように開放して、屏風をはじめ所蔵の品々が展示されちます。 毎年、飾りつけにバリエーションがあるのが、拝見する楽しみの一つです。 もう一軒は、新町通りに面した窓が外されて、窓の格子越しに拝見する屏風飾りです。 窓際にお多福の像が置かれているのがおもしろい趣向。 屏風を正面から拝見できないのはちょっと残念ですが、それはまあ仕方がないですね。 北観音山の傍まで行くと、懸装品には透明のシートが被せてあり、雨対策がしてありました。北観音山の四周を観るだけで、これ以上の写真を撮ることはやめました。 駒札新町通を北に。六角通を横断して、三条町に入ります。次は八幡山です。 山鉾のロケーションつづく参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年1)『祇園会後祭』 公益財団法人 鯉山保存会 2024年7月 発行 2)「海を渡り日本へやってきたタペストリー そこには歴史の謎が秘められていた」 補遺鯉山町衆 ホームページ ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡りの記憶 -1 大船鉾・南観音山・橋弁慶山 へ

2025.07.29

コメント(0)

-

探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡りの記憶 -1 大船鉾・南観音山・橋弁慶山

7月22日(火)の午後、祇園祭・後祭の山鉾巡りに出かけてきました。宵々山の日です。覚書を兼ねたご紹介です。四条通を西に歩むと、四条京極に八坂神社御旅所があります。 (資料1)冒頭の景色は、この御旅所に、7月17日の前祭で山鉾が巡行した後、神幸祭があり、八坂神社からの神輿がここに渡御します。御旅所に3基の神輿がとどまるのです。後祭は24日が山鉾の巡行。その24日の午後から夜にかけて、還幸祭が行われます。この還幸祭の行事で3基の神輿は八坂神社に戻って行きます。神霊が本殿に還幸されるという次第。 四条通の南側歩道から大丸京都店のショウウインドウには、祇園会の後祭に協賛する展示がこの龍頭の展示に変化していました。 四条烏丸の交差点を横断し、新町通で左折しますと、そこは四条町。大船鉾の山形提灯が見えます。 大船鉾の右舷大船鉾は、平成26年(2014)に後祭が復活した時、150年ぶりに鉾が復興し、祇園会の後祭巡行列の掉尾を飾りました。復興した時から見続けています。着実に鉾の整備と懸装品他の充実が行われています。(以下、資料2ほか参照)水引は波濤文の上を飛龍が飛び交う図。その下は二色仕立ての胴懸が船体を飾っています。 艪屋形に高欄が巡らされていて、瑞鳥を刺繍した艪高欄懸が懸けてあり、その下に楫(かじ)が見えます。 楫は降り龍と波濤の図です。渡来赤羅紗地に刺繍が施された刺繍裂です。 後懸今まで「飛翔龍に波濤の図」(雲龍波濤文様綴織)を見慣れていました。この図を見るのは私は初めての気がします。 左舷側 前懸「三飛翔龍に波濤の図」(雲龍波濤文様綴織) 17世紀、中国製その上の前水引も「飛龍に波濤の図」で、渡来赤羅紗地に刺繍裂。19世紀、日本製 埒(らち)に近づいて車輪を観ますと、令和六年誂の刻字が見えました。後祭の山鉾のロケーションからは、大船鉾だけが南の飛び地になっています。この後、新町通を北上します。四条通を横断し、その先の錦小路通を北に入れば、 南観音山。ここは百足屋町です。 山の北側には、京都市作成の駒札が設置されています。 駒札 天水引には真向龍の文様が刺繍されています。24日の巡行風景を後日ご紹介しますが、天水引は巡行では別の懸装品に取り換えられています。これは宵山の期間しか観られません。 この後懸は巡行で使われていましたが、見送りが懸けられるためにほとんど見えなくなりますので、宵山で全体を観るのがお勧めです。イラン・ミリー工房製の「中東蓮花水辺に魚文様」の図柄。 下水引は加山又造の原画による飛天奏楽図です。これは巡行にも使われています。胴懸はペルシャ花文の段通 前懸は金糸銀糸を含め19色の絹糸で幾何学文様の図柄のペルシャ絨毯を再現新調したものです。 山の四隅には菊竹梅蘭の木彫薬玉がつけられています。その一つ。これは蘭の薬玉。 薬玉は「昔は、いろいろな香料を袋に入れ、飾りをつけて五色の糸を垂らし、おもに五月五日の節句の魔よけとした」(新明解国語辞典・三省堂)そうです。薬玉の上に見えるのは、角飾金具です。ぐるりと山の四周全体を眺めて、次へ。新町通蛸薬師の辻に立ち、東を眺めると山が見えます。ふっと続きに巡る気になり、蛸薬師通を東に進みました。(このあたりが計画性のなさ・・・・一人歩きのよさ) 室町通を横断した先にある橋弁慶山です。橋弁慶町です。この先は烏丸通に出ます。通りの北側に会所の町家がビルの間にあります。 会所の二階に義経と弁慶の人形が並べて飾ってあります。 二階の東側の壁面に展示された胴懸「加茂葵祭行列図」の一部が見えます。胴懸の加茂祭礼図綴錦は円山応挙(1733~1795)の下絵と伝えられる作品。復元新調されたものが現在巡行で使われています。 会所の一階表の間は、正面が全開されて、山に搭載される黒漆塗りで錺金具の見事な五条橋が中央に据えられ、周囲の壁に懸装品が展示されています。 左の壁面に懸けられた懸装品。これらは以前に使われていたものの展示です。宵山でしかみられません。 五条橋の向こう、奥の壁面には前懸が展示されています。「藍地波濤に飛龍文様綴織」の前懸です。令和6年に復元新調されました。オリジナルの前懸は、8頭の龍を織り込んでいる中国の官服から、身頃の5頭を移し、官服から継ぎ接ぎの技術を駆使して仕立て直したものだったそうです。龍の足は5つの爪で描かれていますので高貴な方の官服です。5爪は通常皇帝の官服のはず・・・・。(資料3) 橋の擬宝珠と欄縁 五条橋の先端部分が山の正面になります。四周の欄縁は正面だけが水引の高さ分、一段低くなり、橋の床板の前側面が正面の欄縁になります。正面から眺めれば五条橋の橋の床板面、つまり橋舞台を見やすくする工夫です。橋弁慶山は古来くじとらずの山で、後祭巡行行列の先頭を行きます。さて、新町通まで戻り、北に上ります。 山鉾のロケーション 後祭の山鉾11基は青色で表示されています。 つづく参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年1) 八坂神社御旅所 :「京都観光Navi」2) 大船鉾 大船鉾ブログ ホームページ3) 前懸を復元新調しました「藍地波濤に飛龍文様綴織」 :「橋辨慶山」補遺南観音山 :ウィキペディア橋辨慶山 オフィシャルサイト演目事典:橋弁慶 :「the能.com」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)

2025.07.28

コメント(0)

-

探訪&観照 祇園祭・前祭 Y2025 宵山巡りの記憶 -3 放下鉾と5基の山

蟷螂山から再び四条通に戻り北側の歩道から新町通に向かいます。新町通を北に入りますとこの放下鉾が見えます。ここは小結棚町。真木の先端の鉾頭は、三角形に3つの円板を組み合わせ、太陽・月・星の三光が下界を照らす形を象った意匠です。尚、この形が州浜に似ていることから「すはま鉾」とも呼ばれてきました。四条通から新町通に至るまでに郭巨山があるのですが撮り忘れました。残念。 北から眺めた放下鉾。放下鉾の名は真木の中ほどの天王座に放下僧を祀ることに由来します。放下僧とは、放下を演じた芸能者のことで、僧形のものが多かったそうです。放下とは「中世から近世にかけて大道で行われた手品・曲芸の類。品玉・輪鼓など田楽から転じた芸が主」(日本語大辞典・講談社)を意味します。新町通を北に上がり、錦小路通に右折します。錦小路通東入ル天神町です。 霰天神山が見えます。天神さまを祀る山です。巡行当日は、社殿を山に搭載し、社殿の周囲、蘭縁の上に回廊が巡らされます。それが特徴の一つです。次の室町通で左折して北に入ります。そこは山伏山町。 山伏山です。二階の正面に「山伏山家」の扁額を掲げた会所があります。 二階に、ご神体(人形)が飾られています。山伏が修行のために峯入りする姿を表している人形です。錦小路通に戻り、東に進みます。ここは占出山町。 占出山巡行当日は、この山に神功皇后のご神体(人形)が搭載されます。それは、その昔、神功皇后が肥前国松浦で釣りをして戦勝を占ったという故事にちなんでいます。そこから、「鮎釣山」とも呼ばれるとか。神功皇后は安産の神として古くから信仰されてきたそうです。 会所の通路に入りますと、右側に懸装品や蘭縁などの部材がみやすく飾られています。壁面の最上部には、川中を活発に動く鮎たちの意匠が刺繍された幕が懸けてあります。その下に、三十六歌仙図の刺繍を施した水引。そして、占出山の周囲を飾る胴懸や前懸の懸装品がずらりと並べてあります。松島、天橋立、宮島の日本三景の綴錦です。天保2年(1831)の制作です。ここにはオリジナルが飾ってあります。通路の先、突き当りの部屋にはこれらの近年復元新調されたものが合わせて飾られています。通路の反対側にはご神体が安置されています。会所を出た後、烏丸通に出て、右折し南に向かいます。 烏丸通の西側歩道脇に見えるのが孟宗山です。 ご神体(人形)が安置されています。中国の史話二十四孝に登場する孟宗の人形です。七条大仏師康朝左京の作といわれています。病身の母を養う孟宗が、雪の中で筍を掘りあてた姿を表しているそうです。唐人衣装の正面には龍が刺繍されています。右手に雪をかぶった筍、左手に鍬を担いで立つ姿です。山に搭載される時には笠を付けます。 会所の壁面には、平山郁夫筆の胴懸「砂漠らくだ行(月)」「砂漠らくだ行(日)」が懸けてあります。右側の「砂漠らくだ行(日)」より手前の懸装品は前懸「波濤に飛龍文様綴織」と思われます。これで一巡してきました。 山鉾のロケーションご一読ありがとうございます。参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年補遺霰天神山 ホームページ ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)探訪&観照 祇園祭・前祭 Y2025 宵山巡りの記憶 -1 鉾(長刀・函谷・菊水・月・鶏)と白楽天山 へ探訪&観照 祇園祭・前祭 Y2025 宵山巡りの記憶 -2 7基の山と2基の鉾 へ

2025.07.27

コメント(2)

-

探訪&観照 祇園祭・前祭 Y2025 宵山巡りの記憶 -2 7基の山と2基の鉾

白楽天山から烏丸通に出て、南に下ります。松原通を東に向かい、一筋東は東洞院通です。この通りを北に入ると保昌山(ほうしょうやま)の提灯が道路脇に立ててあります。通の両側が燈籠町で、ここが保昌山を出します。 少し北に上がると山が見えます。近づくと、埒(ラチ)に祈願の小さな駒札が吊るされ、祈願札所が設けてあります。山鉾町を巡った経験では、私は初めてこの形式を目にしました。 山のすぐそば、通りの東側に会所家があり、その表の間が飾り場になっています。正面に幕が吊るしてあるので、幕の内側に一歩踏み込まないと少し見づらいのがちょっと残念でした。 近くにこの駒札が設置されています。 表の間の中央に山に搭載されるこの御殿が置かれています。その背後と座敷の両側面に懸装品等が飾ってあります。部分図としてしか見られないのが残念・・・・。御殿の左側奥の壁面には見送り。右側奥の壁面には前懸が見えます。保昌山の保昌は、平安中期の貴族、平井保昌(ひらいやすまさ)の名に由来します。保昌は武勇で知られた人ですが、恋人に御所の紫宸殿に忍び入り、紅梅の枝を私のために手折ってきてと言われます。保昌が紅梅の枝を持ち出す姿をこの山は具現化しています。つまり、御殿は紫宸殿に見立てるミニ建物なのでしょう。紫宸殿の前に、鎧を纏った保昌が手折った紅梅の枝を持って立つ場面が表します。応仁の乱以前から祇園祭の巡行に加わっている山です。古くは「花盗人山」の呼び名で親しまれていたそうです。保昌の恋人というのは、よくご存じの和泉式部です。 左側奥の見送部分図 左側の壁面には、水引と胴懸が飾ってあります。「巨霊人(きょれいじん)に鳳凰図」と称される胴懸。 右側の壁面にも、水引と胴懸が飾ってあります。「張騫に虎図」と称される胴懸。その前に、山の角飾金具と飾り房が並べてあります。上掲の御殿の右奥の前懸は「蘇武牧羊図」と称されています。これらの前懸・胴懸の下絵は円山応挙が手掛けたもので、保昌山に下絵も伝えられています。それには、「画工 圓山主水(中略)安永二癸巳歳六月日」と墨書があるそうです。それら下絵は、屏風に改装されて保存されているとか。ところが、絵の主題を記した文書類は残されていないそうです。経緯は不詳。 2階の表の間も飾り場に使われています。 北からの眺め 東洞院通を北に上がり、高辻通で左折して、新町通に向かいます。 高辻通を西に進む途中に、石鳥居に「繁昌宮」の扁額を掲げる神社が目に止まりました。 繁昌町に所在します。高辻通新町で右折して、新町通を北に上がります。 まずは、岩戸山が出る岩戸山町です。岩戸山は山ですが、その形は鉾と同じです。その違いは、鉾が屋根の上に、真木が突き抜けて立てられ鉾頭が掲げられるのに対して、山は屋根の上に松の木が立てられています。そこで区別ができます。岩戸山の懸装品には透明のシートが被せてありましたので、細部写真は撮らず眺めるだけでスルーしました。仏光寺通を横断しますと、岩戸山町の北隣りで一筋北の綾小路通までが船鉾町。 綾小路通側からの眺め 船鉾の船首を飾る鷁(げき)と称する想像上の水鳥です。平安時代、大貴族の邸の池に浮かべられた龍頭鷁首の船につながります。水難除けの象徴だそうです。 船鉾の懸装品にも透明シートが被せてありました。船尾の大型の舵。波濤をゆく飛龍の図が螺鈿細工で造形されています。 新町通の南から眺めた景色 新町通綾小路の辻から綾小路通の西を眺めると山形提灯が見えます。綾小路通に左折して西に進みます。矢田町にある伯牙山(はくがやま)です。 矢田町の西側は西洞院通。この通りを横断し西に入ると芦刈山の出る芦刈山町。芦刈山の会所飾りは、通路沿いに展示されていますのでご紹介しやすいです。 芦 胴懸「雲龍図」とその前に置かれた角飾金具と飾り房 角飾金具 芦刈山のご神体である芦を刈る翁人形が安置されています。その奥に見えるのは尾形光琳原画の「燕子花図」(1994) 通路の一番奥に飾られている懸装品等。向かって左は、見送の山口華楊原画の綴織「鶴図」(1985)巡行の先頭に掲げられる幟を挟んで、右側には古い見送が並べて展示されています。前に置かれているのは御幣。芦刈山町の西側が油小路通です。油小路通を南に入りますと、風早町。 ここは油天神山です。 会所飾りはこの部分図だけが撮れました。 仏光寺通を横断して南に進めば太子山町です。太子山が出ます。ご神体の人形は聖徳太子です。 会所飾りはこの町家の表の間に設けてあります。昨年までとは飾り付け方を変えられているようでした。写真を撮れる感じではありませんでしたので、表の景色だけにしました。ここから油小路通を北上し、四条通まで出ます。 油小路通と西洞院通の間に位置する傘鉾町。四条笠鉾を四条通の南側歩道から撮影。 北側歩道に移動して近くから。 西洞院通を北に入ると、蟷螂山のある蟷螂山町です。 雨が降っていましたので、透明シートが有効に機能しています。が、写真にはなりません。この2枚だけで止めました。 山鉾のロケーションつづく参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*特集 知られざる京都の文化財 3「祇園祭保昌山前懸胴懸下絵」 :「京都市文化観光資源保護財団」*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年補遺岩戸山 ホームページ伯牙山の粽 公式ホームページ芦刈山 ホームページ蟷螂山 ホームページ祇園祭船鉾保存会 ホームページ ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)探訪&観照 祇園祭・前祭 Y2025 宵山巡りの記憶 -1 鉾(長刀・函谷・菊水・月・鶏)と白楽天山 へ

2025.07.25

コメント(0)

-

探訪&観照 祇園祭・前祭 Y2025 宵山巡りの記憶 -1 鉾(長刀・函谷・菊水・月・鶏)と白楽天山

17日(木)の山鉾巡行当日は、朝から雨。巡行の見物に出かけることは中止。長刀鉾が四条烏丸を出発するところから、四条河原町で辻回しを行う辺りまで、テレビ番組での生中継を観ることにとどめました。前日16日の宵山は、天気予報で午後に時間帯で雨マークがはずれる午後2時以降を目途に山鉾を巡ってみる予定で出かけました。が、天気予報がずれ込み、山鉾巡りの後半は、雨が降る中を巡ることに・・・・・。雨の中を巡り歩いたのは久しぶりでした。やはり、天気のよい山鉾巡りがいいですね。これは、冒頭に載せた団扇から切り出した山鉾のロケーションです。冒頭の団扇は街角でいただいたもの。いただくのは2つにとどめました。持ち歩くのが大変なので・・・・・。前祭は赤色で示された山鉾です。後祭は青色で示された山鉾。前祭の山鉾の大半は、東西方向は東の烏丸通から西の油小路通までの間、北の蛸薬師通以南、高辻通以北に位置します。例外は、四条烏丸より東に位置する巡行筆頭の薙刀鉾と、高辻通東洞院南入ルに位置する保昌山です。保昌山がちょっと飛び地のように離れています。それでは、山鉾を巡りましょう。というか、毎年、ほぼ思いつき風にほっつき歩くという感じ(笑)・・・・・・。まあ、単独で巡り歩くからできることなのです。 四条通の南側歩道を京阪電車祇園四条駅下車後、西へ向かいます。大丸の先、東洞院通の西に長刀鉾が北側歩道傍に位置します。ここは長刀鉾町です。ビルに挟まれた会所の前に東を正面して、長刀鉾が建てられています。 鉾の真木を二方向から撮りました。真木(しんぎ)の頂点、鉾頭には長刀が据えてあります。地上から鉾頭までは約25m。長刀の刃先は鉾の進行方向と直角。刃先は正面を向いてはいません。進行中に刃先が御所と八坂神社の方に向かぬようにという配慮です。長刀は、疾病邪悪を祓いながら先頭を厳然と進むためのものなのですから。鉾頭の少し下方に、天王台があります。ここには和泉小次郎親衡の衣裳着の人形を祀ってあります。さらに下方に、大幡が見えます真木は藁縄で緊縛されています。赤熊(しゃぐま)と称される形が造形されています。ここに縄がらみの美が表出しています。そして、その途中に榊が真木に対して十文字に取り付けてありまます。その下は、赤布の網かくしが屋根の上に張られています。併せて、屋根の上に居る屋根方のための命づなが数本取り付けてあります。 長刀鉾の右側面の懸装品を正面に眺めた景色鉾の欄縁の下には、下水引が一番・二番・三番と懸けられ、その下方に胴懸けが見えます。鉾の角には、角金具が取り付けられ、角房が懸けてあります。胴の中央部にも金具と房が見えます。山鉾巡りの楽しみは、これら懸装品をまじかに鑑賞できることにあります。 鉾の屋根の棟の先端には、金鯱が据えてあります。巡行時は仮屋根が亡くなりますので、天気がよければこの鯱のすっきりとした姿が見える次第。しかし、多分、大勢の観光客は、長刀鉾の正面に乗る生稚児のしぐさ・動きに集中されていたことでしょう。 北側歩道に移り、長刀鉾の傍を通り抜け。混雑回避のために立ち止まり禁止。立ち止まらずに、ちょっと振り向いて何とか1枚撮りました。北西角からの景色です。 四条烏丸の交差点を横断すれば、四条通北側歩道の傍に、函谷鉾が見えます。 北西側からの眺め。懸装品には透明のシートが被せてあります。烏丸通から一筋西側の室町通を北に入ると、 菊水鉾です。菊水鉾町に所在。 駒札 菊水鉾にも懸装品には透明のシートが被せてあります。この2枚だけ撮りました。 菊水鉾の鉾屋根は唐破風造です。唐破風の下には鳳凰が向かい合う形で装飾されています。 鉾の車輪の輻(や)の一つに菊水鉾の文字。軸の先端部は、埒(らち)から飛び出しています。軸の先端部に菊の紋が見えます。軸には車輪を止める轄(くさび)が見えます。四条通に戻ります。 四条通の南側歩道傍に、月鉾が見えます。こちらの鉾屋根は切妻造です。 今では、ビルに挟まれた形で、長刀鉾と同様に、2階建ての月鉾の会所があります。 懸装品が少しわかりやすいようにズームインしてみました。 南側歩道に横断して、月鉾の鉾屋根下の正面と背面それぞれの装飾を部分撮りしました。白うさぎ、亀、ダイナミックな波文様、馬などで飾られています。一部部分見える屋根裏の金地彩色草花図は天明4年(1784)円山応挙(1733~95)の筆によるものです。 鉾の囃子舞台の四隅の柱の一つ。黒漆塗りの柱の見える部分に錺金具が施されています。 駒札 鶏鉾を通りの北側から 南側から室町通を南に少し下がりますと、鶏鉾があります。鶏鉾町。池の坊短期大学の学舎の近くです。 鉾屋根を飾る装飾品と天水引を部分的に撮りました。 鶏鉾のすぐ傍で、今回気づいた石標です。この辺りに、八橋検校の道場があった跡地だそうです。八橋検校とは「現行の筝曲(ソウキョク、=俗筝)の開祖。新しい組歌の創作、筝の調弦法の改良などを行う。作品『六段』など」(日本語大辞典、講談社)室町通を南に下ります。 白楽天山が見えます。綾小路通を横断すると、白楽天町です。 山建ての行われた結果としての「縄がらみ」の美の一部が見られました。山を組み立てる際に藁縄を使い山の構造部材を緊縛するときの技法が生み出す縛り跡の工夫と整然とした美しさ。懸装品が懸けられると見られなくなります。 「御山八番」の木札が左上部に掲示されています。今年の巡行のくじ引きの結果として決まった順番です。巡行当日、山に載せられるご神体(人形)が展示されています。今回はこの1枚だけ撮りました。この山は、唐の詩人白楽天が道林禅師に仏法の大意を問うという場面を表しています。向って右が道林禅師。左が白楽天です。山鉾巡りとして、飛び地になっていて、いつも立ち寄りそびれていた保昌山を、今年はまず巡ることに決めました。そちらに向かいます。つづく参照資料祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ祇園祭 山鉾篇 文化史 :「フィールド・ミュージアム京都」山鉾のご紹介・巡行図 :「八坂神社」深く知る 祇園祭の概要 :「京都観光Navi」補遺八橋検校 :ウィキペディア八橋検校 :「うつくしま電子事典」第3章 筝曲を築いた人々 :「本の万華鏡」(国立国会図書館)八橋検校顕彰碑 :「TAITOおでかけナビ」(台東区) ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)

2025.07.20

コメント(0)

-

観照 我が庭で初蝉が鳴き、空蝉を撮りました

昨日(7/13)の朝、蝉が初鳴きしていました。蝉しぐれというほどにはいたりませんでしたが、アア! セミのこえが! 2025年の初音です。午前中、枝切りをしていて、空蝉を1つ見つけました。撮り忘れましたので、今朝、蝉の鳴く音を聞き、記録として撮りました。冒頭の3枚はその初空蝉です。これは、小さな我が庭の南東隅のキンモクセイの近くで見つけた空蝉です。今朝も蝉のさざめき(?)が聞こえました。今朝、南西隅にあるもう1本のキンモクセイを観察してみますと、目の前の幹に蝉が止まっていました。 今年初めて目にする蝉木の周辺の細長い花壇を見回しますと、脱皮した蝉の殻を今日はいくつか発見! 今朝、最初に見つけた空蝉さらに、この2つを発見!。今朝の脱皮か、昨日の脱皮か、わかりませんが。今年の蝉しぐれ、空蝉の始まりの記録です。ご覧いただきありがとうございます。

2025.07.14

コメント(2)

-

観照 宇治市 萬福寺の放生池 蓮の花 (2)

暑さにめげず午後2時過ぎからウォーキングしてきました。その途中で、黄檗宗萬福寺の放生池の蓮を眺めてきました。 7月6日に訪れた時と比べますと、今日(7/13)は、蓮の花のつぼみがかなり多くなっています。しかし、花が開いているのはちらほらという状態です。 1週間後にまた眺めに来てみようかな・・・・。 記録代わりに・・・・。ご覧いただきありがとうございます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前回(7/6)は、こちらです。観照 宇治市 萬福寺の放生池 蓮の花

2025.07.13

コメント(0)

-

観照 京都文化博物館の総合展示と祇園祭前祭・長刀鉾の鉾建

入場券昨日(7/9)午後、四条に出る用事があったので、併せて京都文化博物館の総合展示と祇園祭の始まりの雰囲気を感じ取りに行ってきました。冒頭の景色は総合展示室の一つです。 入手リーフレット令和7年度総合展示の一つとして、7月21日(月・祝)まで開催される「祇園祭 ー山鉾巡行の歴史と文化ー」を鑑賞してきました。展示室での撮影がOKでしたので、鏡面反射していたりして見にくいところがありますが、覚書を兼ねてご紹介します。 長刀鉾の模型総合展示室の入口に近いところに展示されています。屋根の上に立つ鉾の真木は2分割して鉾の傍に立ててあります。 京都文化博物館蔵。『山鉾図』の見開きページ 江戸時代後期 京都府蔵(京都文化博物館管理)右ページは船鉾の正面の図。左のページは、船鉾の梶の模写図。「江戸時代後期の山鉾の姿などをスケッチした画集。 四条笠鉾や綾傘鉾など幕末維新の混乱期を境に一度失われ、昭和に復活した山鉾の往古の姿などが描かれている。これらの絵を描いた絵師などの詳細は不明だが、懸想品や御神体人形の様子が細部にわたって詳細に記録されており、往時の山鉾を知る上でも貴重な資料である。」(解説文転記) 月鉾の模型 京都文化博物館蔵 月鉾前懸 玉取獅子の図・斜め格子牡丹唐草額 中国近辺絨毯 月鉾保存会蔵かつて使われていた懸装品です。「この構図は中国大陸の伝統的なものといい、染料をほとんど使わない作風は18世紀前半までの製作された品と考えられている」(一部転記)そうです。 月鉾鉾頭 銅製鍍金月形 文化8年(1811)作 月鉾保存会蔵鉾頭は、鉾の屋根の上に立てられる真木の頂点に取り付けられます。「文化八辛未年五月吉辰 奉寄進 土田作兵衛」の文字が刻まれています。明治38年(1905)に修繕したことと担当した職人2人の名前も記されているそうです。 月鉾角飾り金具 桜花文様 文政2年(1819)作 月鉾保存会蔵 8点それぞれ形状が異なります。うち1点には制作年号と作者名が刻まれています。 放下鉾模型 江戸時代後期 京都府蔵(京都文化博物館管理)「上京の旧家が所有し毎年祇園祭の宵山に合わせて飾られていた」(一部転記)ものといいます。放下鉾の鉾頭は、日と月と星の三光をあらわしています。 放下鉾前懸 メダリオン中東連花葉文様 インド摸織絨毯 17世紀後半 放下鉾保存会蔵かつて使われていた前懸。宝暦4年(1754)に懸装品として新調した記録があるそうです。 この解説パネルが掲示してあります。 鶏鉾後懸 メダリオン中東連花葉文様 インド摸織絨毯 17世紀後半 鶏鉾保存会蔵かつて、見送りの内側に掛けられていた後懸。 『山鉾由来記』 宝暦7年(1757)刊 京都府蔵(京都文化博物館管理)「作者は山本長兵衛らで、本書は『祇園御霊会細記』とも称される。当時の祇園祭の山鉾巡行に登場していた34基の山鉾がひとつずつ挿絵入りで紹介されており、よりグラビア性が高く、また往時の山鉾の様相を知ることができる貴重な資料でもある」(転記)『祇園御霊会細記』 宝暦7年(1757)刊 京都府蔵(京都文化博物館管理)「作者は山本長兵衛らで、上下2巻からなり、上巻は前祭巡行に参加する二十三の山鉾について記され、下巻は後祭巡行参加の十一の山鉾の記載がある。それぞれに『錺附』『縁起』『寄町』のほか『古例』や『行列』といった項目が立てられて記述されている」(転記) 綾傘鉾絵図(原画) 『京都祇園祭山鉾絵図』より 西脇友一画 昭和60年(1985)京都文化博物館蔵。綾傘鉾は、稚児巡行と棒振り踊りを披露します。縁結びのご利益があるそうです。もう一つの総合展示室では、 入手リーフレット7月13日(日)までの展示ですが、「ガラスの丹後王国の世界」というテーマで、丹後地域の古墳、墳墓、遺跡から発掘された玉作り関連資料、ガラス小玉類、ガラス勾玉などが展示されていました。丹後地域の発掘調査では、銅鏡の出土が見られず、ガラス製品の出土が特徴的だと言います。そこから、歴史学門脇禎二氏により、ヤマト王権や吉備などと並ぶ独立性があった勢力の存在、「丹後王国論」の学説が提起されていると言います。 丹後半島の遺跡位置図のパネルが掲示されていました。淡い青色のガラスの大小さまざまなネックレスやガラス釧(レプリカ)など、ガラスの世界にロマンを感じました。 京都文化博物館を出会た後、四条通まで南下。 祇園祭の雰囲気を感じに立ち寄りました。長刀鉾の会所まで行きますと、鉾建てが始まっていました。例年だと10日から始まるそうですが、今年は9日から始めることになったそうです。ラッキー!です。 四条通の南側歩道から撮った景色です。鉾建ての第一段階が進行していました。 長刀鉾の胴部の骨格となる構造体がまず組み立てられています。釘を使うことなく、木材のパーツが組み合わされ、縄だけで固定されていきます。「縄がらみ」という伝統技法での組み立てです。今朝の朝日新聞朝刊を見ますと、「山鉾巡行の顔800年」という見出しで、長刀鉾の「鉾建て」が報じられています。「猛暑対策や技術継承などを目的に1日早めた。ほかの山鉾は例年通り、10日から順次組み立てられる」とのことです。鉾建てを見物する人々が集まっていました。数十人規模でしたが。 四条通の南側歩道から撮った景色の一部。大丸正面の西側のショウウインドウには、大船鉾の龍頭が展示してあります。鉾や山が建ち上がると、いよいよ祇園祭の雰囲気が盛り上がってきます。ご覧いただきありがとうございます。参照資料*当日入手の上掲リーフレット*展示室に掲示の解説文補遺祇園祭行事日程 :「祇園祭」祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2

2025.07.10

コメント(0)

-

観照 宇治市 萬福寺の放生池 蓮の花

今日(7/6)の午後、図書館に本を返却に行った後、黄檗山萬福寺の放生池に立ち寄りました。池はほぼ一面に蓮で覆われています。蓮の花は、まだ大半が蕾の状態です。 開きかかけているものや 一足、先に咲いている蓮の花がっちらほらと。蕾をつけた茎の伸び方も自在です。思い思いの方向にのびています。 開花の見ごろはいつでしょう・・・・・。ふっと、立ち寄ってみました。ご覧いただき、ありがとうございます。

2025.07.06

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -63 オセアニアの龍

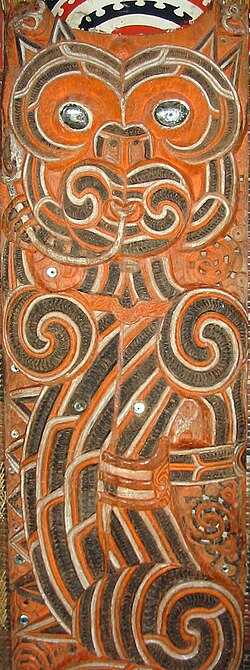

あっという間に、3ヵ月余が経過。龍探しを続けます。オセアニアの龍を探します。冒頭の画像は、参照資料では「ポリネシアのドラゴン」に分類されているもので、マオリの神話に登場する「Taniwha」(タニファ)と称されるドラゴンです。(資料1)マオリの神話で、タニファは大きな超自然の生物と考えられています。川の深淵、暗い洞窟、あるいは海中、特に危険な潮流あるいは人を惑わせる波浪(巨大な波)が起こる場所に棲息すると考えられているようです。このタニファは、言語学的にはオセアニア祖語で鮫の総称である tanifa(タニファ)に由来するとされています。「大きなクジラや竜やトカゲの様な爬虫類(ムカシトカゲやヤモリなど)や鮫の姿で描かれる場合が目立つ」(資料3) これは、ニュージーランドの北島にあるタウポ湖の岸辺の岩に彫刻されたタニファです。ワニ、トカゲなどの爬虫類を連想させる姿で具象化されています。 (資料2) タニファの絵 2016年 Murray Grimsdale 作。 (資料2,3)次に、ハワイです。ハワイはポリネシア地域の一画に位置し、ここにはハワイ神話があります。ポリネシアのドラゴンとして、Kihawahine、Kalamainu’u、Mo'o が採りあげられています。少し調べてみました。Kihawahine は、 人間の姿に具象化して表象されているようです。龍/ドラゴンに抱くイメージからは離れます。(資料4)Kalamainu'u (カラマイヌウ)は、Lizard Godess と説明されています。 (資料5)Lizard はトカゲ、ワニ、恐竜などの爬虫類を意味しますので、トカゲの女神ということです。こちらは、ドラゴンとの距離が相対的に近そうです。残念ですが画像を見つけることはできませんでした。Mo'o (モオ)は、巨大な爬虫類、小さなヤモリ、あるいは人間に姿形を変えると考えられているようです。 (資料6)モオオを巨大なトカゲの姿で描きながら、トカゲよりもドラゴンに共通する特徴を持った獰猛な生物として説明しているサイトがあります。そこには、巨大なトカゲの絵が載せてあります。 Mo’o of Mākua Valley (マクア・ヴァレイのモオ):「malamamakua」 こちらをクリックしてご覧ください。もう1つの地域があります。オーストラリア先住民の居住する地域。そこに伝わるドラゴンです。 これは洞窟の壁画として岩壁に描かれた「レインボウサーペント(虹蛇)」です。RainbowSnake とも称されます。 (資料7、8)先住民のそれぞれの言語、文化により名称は違うと言います。 事例: 虹蛇を Myndie と称する人々のイメージする姿。1878年作画 (資料7) 「天候現象の虹に関連し、創造と雨を降らせる力があるとされる、神話・伝説上の巨大な蛇である。虹の蛇(にじのへび)とも」(資料8) 「アボリジニに伝わる『夢の時』の伝説では、虹の蛇が地を這った跡が水路や谷や川であり、雨季には空で輝くその姿を見ることができるという。しかし乾季には泥の中で眠っており、もし眠りを邪魔することがあれば、虹の蛇は怒って洪水を起こし村も人々も飲み込んでしまうという」 (資料8) 尚、虹蛇の神話・伝説は、オーストラリアだけでなく、北アメリカ、アフリカ、その他の地域でも知られているようです。 (資料8)この辺りで区切りといたします。オセアニアから、最後に、西アジアに向かいます。調べてきた流れのつながりで西アジアをスキップしていましたので。そこは、西洋と東洋の文明の接点となる地域でもありました。つづく参照資料1) List of dragons in mythology and folklore From Wikipedia, the free encyclopedia2) Taniwha From Wikipedia, the free encyclopedia3) タニファ :ウィキペディア4) Kihawahine From Wikipedia, the free encyclopedia5) Kalamainu’u From Wikipedia, the free encyclopedia6) Mo'o From Wikipedia, the free encyclopedia7) Rainbow Serpent From Wikipedia, the free encyclopedia8) 虹蛇 :ウィキペディア補遺ニュージーランドのタウポ湖でマオリ彫刻と澄んだ青の滝をみる :「JTB」Hawaiian religion From Wikipedia, the free encyclopediaハワイ神話の神々 一覧|ハワイ四大神・守護神など :「COREDAKE」ハワイでドラゴンと呼ばれるトカゲ、幸運を運ぶ「モオ」の魅力に迫る :「Amina Flyers」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 一覧表

2025.07.03

コメント(2)

-

スポット探訪 京都市 下鴨神社(賀茂御祖神社) -5 河合神社、末社群、瀬見の小川

馬場の西側、一番南に位置するのが「河合(かわい)神社」です。下鴨神社の本殿からは約300mほど南になります。祭神は玉依姫命(たまよりひめのみこと)です。神武天皇のご母神にあたります。駒札によりますと、「鴨河合坐小社宅神社(かものかわあいにますおこそやけのじんじや)」として「延喜式」に載る神社だそうです。明治10年(1887)に、下鴨神社の第一摂社になったと駒札に記されています。この神社の前に到ったのが午後4時40分頃でしたので、既に門が閉まっていました。 河合神社は土塀に囲まれていて、社殿は南面しています。土塀越しに南面する本殿の屋根が見えます。『方丈記』の著者、鴨長明は、この河合神社の祢宜(ネギ、神職)の家系に生まれた人です。 河合神社の北側には、末社の「河﨑社(こうさきのやしろ)」があります。祭神は賀茂建角身命系譜の始祖神です。駒札には「神魂命 賀茂建角身命 玉依彦命 大伊乃伎命 大屋奈世命 馬伎命」が祭神として列挙されています。 現在の河﨑社は平成27年(2015)に再興された社です。河﨑社の西側を眺めますと、そこは「神宮寺跡」(有料拝観場所)で立入禁止です。景色は遠望できます。 南方向には、「方丈庵」が見えます。鴨長明が住んだという方丈を復元した建物です。 こんな空間が広がっています。 北側には、末社「二十二所社」があります。 河﨑社の北側に末社「雑太社(さわたしゃ)」があります。祭神は神魂命と賀茂建角身命です。 社の手前に置かれているのがコレ! 上掲全景には「第一蹴の地」と刻された記念碑が建立されています。これは、この社前の馬場で、「祭神の神『魂』命は、『球』に通じるとして、糺す森で初のラグビの練習が第三高等学校と慶応義塾大学生のあいだでおこなわれました。それが契機となり日本ラグビ界の歴史がはじまり・・・・・」という歴史の一コマが関係しているそうです。記念碑は1969年10月に建立されました。(案内板より) 案内板 傍に「垂水」の駒札が設置されています。「広大な糺の森の滴」という誌的表現が記されて栄ます。この森に湧き出る清水をここに導いているのでしょう。「身体にそそぎ御生(みあれ)をして御神威をお受けください」と末尾に記されています。 さらに、北側には、末社「賀茂斎院御歴代斎王神霊社」が祀られています。祭神は、有智子内親王ほか三十五代斎王御神霊です。馬場に面して設けられた末社の一番北がこの斎王神霊社です。ここから引き返しますが、馬場の東側を眺めながら戻ります。 ここには、「瀬見の小川」が流れています。案内図を見ますと、奈良の小川が表参道を横断し、西側を流れる段階で瀬見の小川と称されるようです。さらに南下しますと、 小川の傍に、この案内板が設置されています。「無社殿神地 唐崎社紅葉橋遥拝所」 祭神は瀬織津姫命です。 この小川の辺りで、鴨皮唐崎社前における解除(お祓)が古には行われたということでしょう。表参道に戻り、さらに南に進みます。 朱塗りの木製灯籠が設置されています。 境内案内図 こちら側にも世界文化遺産の記念碑等が建立されています。 石橋 東(上流)側の小川 表参道を泉川が横断するところに石橋が架けてあります。左端の中央に石橋 石橋から少し南、参道の東側に「天神宮社」があります。 そして、最後に、本来ならば最初になる朱塗りの鳥居、一ノ鳥居が表参道に建てられています。その少し南に、「賀茂御祖神社」の社号碑があります。 社号碑の近くに、この境内案内板が設置されています。各所に案内板が設置されていますので、探訪・参拝には便宜が図られています。 境内案内図(部分図)これでご紹介を終わります。ご覧いただきありがとうございます。参照資料*境内マップ :「下鴨神社」補遺下鴨神社 賀茂御祖神社 ホームページ ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)スポット探訪 京都市 下鴨神社(賀茂御祖神社) -1 西の参道・鳥居周辺から へスポット探訪 京都市 下鴨神社(賀茂御祖神社) -2 楼門、本社とその周辺 へスポット探訪 京都市 下鴨神社(賀茂御祖神社) -3 御手洗川、輪橋、井上社、御手洗池ほか へスポット探訪 京都市 下鴨神社(賀茂御祖神社) -4 相生社、御手洗、奈良の小川ほか へ

2025.07.01

コメント(2)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- 海外旅行

- ベルギーまとめ|ブリュッセル、ブラ…

- (2025-11-27 00:41:13)

-

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 仙台の旧町名「保春院前丁」(今の住…

- (2025-11-22 00:00:15)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- (自分用記録) ~「ディズニー・ク…

- (2025-11-23 19:05:02)

-