2025年08月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

観照 宇治市 萬福寺の放生池 蓮の花 (3)

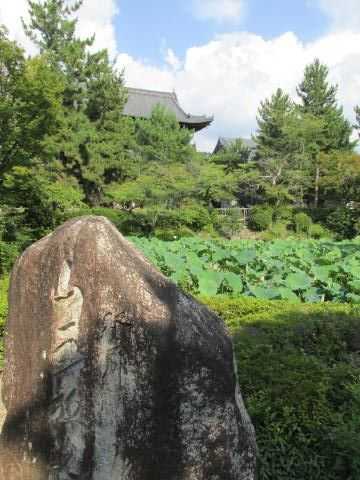

7月6日に萬福寺の放生池に立ち寄って蓮を見て以来、7月13日に引き続き、地元の東宇治図書館に行くことに併せて、蓮の花を見に出かけています。少し定点観測気味になってきました。冒頭の写真は、7月23日の午後の1枚。蓮の花・蕾が増えています。蓮に繋がることですが、ちょっと、脇道に入ります。8月1日(金)に、檀家寺での施餓鬼法要に出かけ、我が家の墓参りをしてきました。墓地の一角に無縁墓地があります。その傍に、水鉢の蓮が幾鉢かあり、蓮が花開いていました。 すぐ傍で花開いた状態を撮ることができました。放生池は大きくてすぐ傍では見られないところを、ここで偶然にカバーできました。再び、8月5日(火)、ウォーキングの途中で池の蓮を眺めに立ち寄りました。 2025.8.5撮影 蓮の花・蕾が増えています。 花びらの開き方がおもしろい。 この日は、池の中央近くで蓮の花が開いている姿を見ることができました。デジカメでズームインして開花状態の花の側面を何とか撮れました。 これは花びらが散り落ちた状態ということが理解できました。 2025.8.11撮影 白蓮が優美です。ご覧いただきありがとうございます。観照 宇治市 萬福寺の放生池 蓮の花 へ 2025.7.6観照 宇治市 萬福寺の放生池 蓮の花 (2) へ 2025.7.13

2025.08.17

コメント(2)

-

観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -5 町に戻った山と巡行帰路の山の点描(2)

室町通から四条通に出ますと、四条烏丸までの巡行経路を終えて、交差点を横断し、四条通を西に入ったところで待機中の南観音山が見えます。四条通の北側歩道から南観音山を眺めます。河原町通を巡行する山鉾の見物中には観ることが出来なかった山鉾の反対側をここで観ることができました。 天水引は安政5年(1858)塩川文麟下絵の「四神の図」 復元新調。正面は朱雀、右側面は白虎です。左側が青龍、背面は玄武です。下水引は日本画家加山又造下絵の「飛天奏楽」。平成13年から使用されています。 二番水引は、緋羅紗地「巴・剣文様」の刺繍。復元新調。三番水引は、紺地「雲龍文様」を切付刺繍した復元新調。前懸は、「異无須織」の復元新調。 胴懸はペルシャ花文段通です。 四条烏丸の交差点を横断した鷹山が来るのが見えます。天水引は赤地に八坂神社の神紋を刺繍。 一番水引は「金地麒麟図」新調。二番水引は「紺地瑞鳥草花文様錦」新調。三番水引は「白地桐唐草文様金襴」新調。 胴懸はペルシャ絨毯で、蓮やザクロ文様とカニの連続文様だそうです。新規購入。裾幕は鷹狩の折に草が風になびく図柄です。 見送は「鳳凰円紋額百子嬉遊図 綴織」 待機中の南観音山の傍を鷹山が通り過ぎて行きます。余談です。私の推測なのですが、この状況は次の事情があるからだろうと思います。鷹山の所在地は新町通三条東入ルです。一方、南観音山は新町通錦小路北入ルに戻ることになります。三条通まで戻る鷹山は新町通を北上する必要があります。南観音山と高山は鉾と同様の姿ですので、新町通の道路幅では、南観音山の傍を鷹山が通り過ぎることはできません。そのために、鷹山が先に新町通を北上するように、南観音山が公式の巡行経路を通過終了した後、この四条通室町に近い位置で待機しているのでしょう。南観音山と北観音山は後祭の巡行ではともにくじ取らずの曳山で、11基の山鉾の内、2番目と6番目に巡行します。今年は南観音山が2番目。北観音山が6番目でした。令和5年以降、先の巡行は1年ごとに交替することになりました。来年は、北観音山が2番目に巡行することでしょう。北観音山は新町通蛸薬師北入ルで、南観音山より北に位置します。多分、北観音山は四条通の新町通より少し手前で、同様に鷹山の通過待ちで待機しているのではないかと推測します。確かめに行ってはいませんが。いずれにしても、ここで曳山を再度観られるというのは、私には新しい発見です。 巡行最後尾の大船鉾が戻ってきました。 前懸がはっきりと観えます。「紅地雲龍青海文綴織」 復元新調。 大船鉾の屋形の姿は、船首側からと船尾の艫屋形側からの両方を観ていただくとよくわかります。前後の唐破風屋根と重なるように切妻屋根が二重に重なる形で、かつ切妻屋根の両側に唐破風屋根が付き出しています。複雑な屋根構造です。その分重厚感が生まれています。前部唐破風屋根の軒先の左右に、龍を刺繍した「軒幕」が吊るされています。 一番下水引は渡来赤羅紗地の刺繍裂で「飛龍に波濤の図」二番下水引は綴織裂で「翔雲文に散らし花文様の図」 大船鉾の船体胴部は二色継の胴幕がつけられ、両側の勾欄下には、欄幕が吊るされています。「紫羅紗地木瓜巴紋切付刺繍」 新調大旗は「緋羅紗地切付刺繍」 新潮 船尾に目を転じますと、艫屋形の勾欄下には、艫飾板彫刻三面(霊獣)、その下に緋羅紗地に羽ばたく瑞鳥の刺繍を飾り立てています。 舵には五爪の雲龍が波濤の上に金糸刺繍で描かれています。後懸は、真向龍が縦横に並んだ昨年の図柄とは異なります。三重層塔の建物を中心に描かれている図柄です。新調品のようですが不詳。 大船鉾は四条通を西に進み、新町通りで辻回しをして南に入れば町内です。その手前に南観音山が待機していました。鷹山が通り過ぎた後は、どのような順番で山鉾が移動するのでしょうか?鷹山に引き続き、待機していた北観音山、南観音山が移動を始めた後に、大船鉾が四条町に戻るということで、最後を締めるのでしょうか。来年の見物課題ができました。さて、覚えているでしょうか・・・・・。これで後祭の巡行風景ご紹介を終わります。ご覧いただきありがとうございます。参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年*『祇園祭細見 改訂版』 島田崇志編著 都のまつり文化研究会発行 令和6年4月* 大船鉾とは 懸装品 :「大船鉾」観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -1 橋弁慶山・南観音山・役行者山・浄妙山 へ観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -2 鯉山・北観音山・八幡山・黒主山 へ観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -3 鈴鹿山・鷹山・大船鉾 へ観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -4 町に戻った山と巡行帰路の山の点描(1)へ

2025.08.08

コメント(0)

-

観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -4 町に戻った山と巡行帰路の山の点描(1)

河原町通から移動し、六角通を西に進んでいきます。烏丸通を横断した先は骨屋町です。浄妙山が巡行を終えて町に戻っていました。巡行を終えて一息入れているという雰囲気でした。山のごくまじかで写真が撮れます。 一来法師(上) 浄妙坊 水引の箇所には「波濤文様彫刻」を飾っています。その上に、宇治橋が前に張り出していて、橋の床面に矢が数多く突き刺さっているのが観えます。前懸は長谷川久蔵原画の「桜図」山の正面に対して 左側 柳の木が山の後部に据えられていますので、正面が識別できます。 右側胴懸は長谷川等伯の「柳橋水車図」 後懸は長谷川等伯原画の「楓図」西に進みます。室町通の南を見ると、鯉山も戻っています。 見送にはトロイ王の英姿が観えます。ホメロスの叙事詩「イーリアス」の一場面。 タペストリーの中央右半分の下半分が使われています。右側面の胴懸です。 鯉山の正面。前懸はタペストリーの左右の周縁額を上下に切断し、4枚をつなげてあります。f復元新調。南に位置する黒主山も戻っていました。 正面。桜を見上げる大伴黒主の姿が正面からならよく見えます。 前懸は「萬暦帝龍王図」。水引は3面に懸けられ、繻珍地に五爪龍が3頭と五彩の瑞雲、波と岩の刺繍が施されています。舁き手の記念写真を撮っているところのようでした。 二番水引は緋羅紗地に菊、牡丹、瑞鳥その他の模様が刺繍されています。まじかで見ることができました。胴懸は「草花胡蝶文綴錦」の復元新調。 見送は「瑞花宝散額唐子遊図」。上部に3個の見送金具が装着され、房飾りが見えるあたりが、瑞花や宝を点在させた図柄の額と呼ばれる部分。多くの唐子が琴棋書画に親しみ遊んでいます。黒主山から室町通を南に下ります。 鈴鹿山が公式の巡行区間の巡行を終えて、烏丸通三条上ル場之町に戻るために通りを上がってくるところに出会いました。 前懸「黄沙の道」の二頭のラクダがまじかに観えます。さらに欄縁の金具の細部も見やすいです。 ここで鈴鹿権現(御神体人形)の斜め後ろからの姿を観ることができました。 胴懸「紅葉図」。日本画家今井俊満原画。巡行見物では反対側の側面なので見られませんでした。ここで鑑賞できました。 見送「ハワイの蘭花」。皆川月華作。昭和57年(1982)新調。 この時、鈴鹿山が止まっていましたので、反対側に回り込んで観ることができました。 巡行見物で観た側の胴懸。上記今井俊満原画の「桜図」です。 瀬織津姫命(鈴鹿権現)が面を付けていることがはっきりとわかります。お人形の素顔が見て見たい・・・・・。この後、四条通に出ます。つづく参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年*『祇園祭細見 改訂版』 島田崇志編著 都のまつり文化研究会発行 令和6年4月観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -1 橋弁慶山・南観音山・役行者山・浄妙山 へ観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -2 鯉山・北観音山・八幡山・黒主山 へ観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -3 鈴鹿山・鷹山・大船鉾 へ

2025.08.07

コメント(2)

-

観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -3 鈴鹿山・鷹山・大船鉾

9番目は鈴鹿山です。先日ご紹介した後祭の宵々山巡りでは、うっかりと巡り忘れました。ここでちょっと詳しく触れておきたいと思います。 鈴鹿山は、鈴鹿権現の故事を題材にしています。伊瀬国鈴鹿峠で悪鬼が旅人の往来を妨げていました。鈴鹿権現が現れて、長刀を左手に、扇を右手に持ち、悪鬼たちに立ちはだかり、退治したと言います。鈴鹿権現は鈴鹿御前、あるいは瀬織津姫神とも呼ばれます。女性の神が主人公になる題材を取り上げた舁山です。鈴鹿山の会所を宵山に訪れますと、蔵に御神体(人形)が祀られているのを拝見できます。その蔵には、瀬織津姫神の扁額が掲げてあります。山の正面には、鳥居が搭載されています。 鳥居前の欄縁の欄縁金具は、山鹿清華下絵の花鳥図厚彫で「山端和親」と命名されているそうです。松と鷹、菊と兎、八重桜と尾長鳥と樅の枝を上縁に折り曲げて飾っていると言います。昭和12年(1937)制作。前懸は「黄沙の道」と称されます。二頭のラクダを平和を祈って描いたもの。2頭のラクダは「シルクロード」など東西交流のシンボルとして使われています。平成元年(1989)3月の新調。鈴鹿山は水引を使いません。 鳥居の傍に、鈴鹿権現が長刀と金地中啓(扇)を持ち立っています。この御神体は、御頭・胴体・両脚を有し、祇園祭では唯一文字通りの人形だそうです。身長147cm、胡粉彩色木彫の姿。顔には面を付けています。 山洞の真松の枝には、絵馬が吊るされています。胴鈴も吊るされているそうです。深山を表すために杉を加えてあるとか。山洞の前方に鬼の首をあらわす赭熊の頭を付けてあるのですが、見物中には見えませんでした。 胴懸は日本画家今井俊満原画で京都の春を描いた「桜図綴織」。反対側の胴懸は「紅葉図綴織」。平成11~13年の新調です。 見送は皆川月華寄進の「染彩ハワイの蘭花」 10番目は鷹山です。 一番水引は「金地麒麟図」新調。二番水引は「紺地瑞鳥草花文様錦」新調。三番水引は「白地桐唐草文様金襴」新調。 天水引は赤地に八坂神社の神紋を刺繍。胴懸はペルシャ絨毯で、蓮やザクロ文様とカニの連続文様だそうです。新規購入。裾幕は鷹狩の折、草が風になびく図柄です。鷹山の復興プロジェクトに参画された京都市立芸術大学の学生さんのデザインによるそうです。 見送は「鳳凰円紋額百子嬉遊図 綴織」宵々山の山鉾巡りでご紹介していますが、今年、長刀鉾より鷹山に寄贈された見送です。 11番目、最後は大船鉾です。 ズームインして・・・。 名の通り、鉾は船の形をしています。前祭の船鉾が「出陣の船」とされるのに対し、大船鉾は「凱旋の船」といわれています。 今年は龍頭ではなく、大金幣が船首を飾っています。2024年は、船首を龍頭が飾りました。こちらからご覧ください。 前懸は「紅地雲龍青海文綴織」新調。胴幕は「緋と萌黄羅紗段だら継」新調。 一番下水引は渡来赤羅紗地の刺繍裂で「飛龍に波濤の図」 19世紀の日本製。二番下水引は綴織裂で「翔雲文に散らし花文様の図」 19世紀の日本製。 (資料1) 屋根の前部を飾る左右の軒幕は龍が刺繍されています。ベトナム国営放送からの寄贈。 艫屋形(ともやかた)の上に大旗が見えます。緋羅紗地切付刺繍で新調。艫の高欄の下の三面に霊獣の飾板彫刻が観えます。令和3年の新調。大船鉾の楫(かじ)には5爪の雲龍が金糸刺繍で描かれています。 これで後祭の巡行は終わりです。今年も一地点で巡行を最後まで観覧しました。この後、巡行を終えて帰途につく山鉾と山鉾町を眺めに、新町通に行ってみました。つづく参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年*『祇園祭細見 改訂版』 島田崇志編著 都のまつり文化研究会発行 令和6年4月1) 大船鉾とは 懸装品 :「大船鉾」補遺鈴鹿山 :「祇園祭2025」鷹山 ホームページ大船鉾 ホームページ ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -1 橋弁慶山・南観音山・役行者山・浄妙山 へ観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -2 鯉山・北観音山・八幡山・黒主山 へ

2025.08.06

コメント(0)

-

観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -2 鯉山・北観音山・八幡山・黒主山

5番目は鯉山。 見物している位置からは、鯉山に搭載された宮殿が山籠に一部入り込む形で搭載されていて、鯉の向こう側になりますので、見えません。 前に鳥居が立ち、鳥居をくぐる形で大鯉が搭載され、大鯉の瀧上りの雄姿が見えます。 欄縁は浪しぶきが立つ波濤文様の金具で装飾されています。ホメロスの書いた長編叙事詩「イーリアス」(トロイ戦争の物語)の場面を描いたB.Bタペストリーから切り分けられたパーツが懸装品に仕立てられています。このB.Bタペストリーは16世紀に製作された織物です。(資料1,2)欄縁下の水引は、水引(東)と称され、この図柄は、元のB.Bタペストリーの上部の周縁額部分です。胴懸(東)はタペストリー中央図柄の右上半部分を中国の官服の龍文様とつないだ形です。これらは復元新調された作品。 見送は、タペストリー中央図柄の左半分を使っています。ブラバン・ブリュッセルで制作されて日本に輸入された「イーリアス」の叙事詩の場面を描いた6枚のB.Bタペストリーの1枚。「トロイ王プリアモスと王妃ヘカベの祈り」の場面の一部。トロイ王プリアモスが中央に来るように切り分けられています。この見送も復元新調品。見送の上部には雲鶴文様の金具、見送り房掛が備えられ、房飾りがかけてあります。この金具には、「製作人村田耕閑、図案者吉岡華堂」との墨書があるそうです。明治33年(1900)の作。 (資料1、2) 河原町通の南を遠望すれば、山が連なっていて、辻回しのための待機状態が見えます。山鉾が到着するまでの間隔が空きながら巡行は続きます。待つ側からすれば、少し間延びする感じです。辻回しを経て下ってくるのですから、まあ仕方のないことなのですが・・・・。 6番目は北観音山。曳山ですが、鉾と同様の姿です。山ですので大屋根の上には真松が立ててあります。この真松は南観音山の分と2本が鳴滝から毎年届けられ、「双方の行事立合いで縄切れの籤を引いて南北の所有をきめるというしきたり」があるそうです。(資料1) 天水引は刺繍の「唐草文」が使用されています。昨年の記録記事を見ますと、昨年も唐草文の天水引が使われていました。こちらからご覧ください。曳山ですので、鉾とは違い、生稚児/稚児人形は乗りません。一番下水引は「関帝祭の図」の刺繍。二番水引は「赤地牡丹唐草文様綴織」、三番水引は「金地紅白牡丹文様唐織」です。現在はすべて復元新調品が使われています。 胴懸はインド絨毯「斜め格子草花文様」。これも復元品です。 大屋根の棟の先端は獅子口です。黒地に金綾筋二本が見えます。その両側に鰭(ひれ)が付いています。雲形金箔置きの木彫です。懸魚の部分には、牡丹が彫刻された金箔置きと豪華な装飾です。正面の鱗板の箇所は、木彫金箔置彩色の雲鶴図が装飾されています。(資料1) 見送は「百子喜遊図」17世紀末の中国・明時代の名品で、チベットの寺院所蔵されていたものとだとか。(資料1) 7番目は八幡山です。 黄金色に輝く社殿と御神体、「八幡宮」の扁額を掲げた鳥居が搭載され、前方の両角に金幣が備え付けてあります。 四周の欄縁は、前面が凹型になっていて、社殿全体が見えるように工夫されています。 鳥居の両柱の上あたりの笠木上に鳩が一対止まっています。左甚五郎作の鳩です。今はその複製品が使われていますが。 胴懸は麒麟図です。前懸と胴懸で「三瑞獣図」となります。 見送は中国製の「日輪双鳳婦女喜遊図」の綴錦が使われています。 8番目は黒主山。 山上には桜の木が据えられ、その左奥に朱の大傘が見えます。大伴黒主はその傘の下から桜を見上げています。残念ながらこの位置からは黒主がほとんど見えません。 一番水引は雲龍文様の繻珍。二番水引は緋羅紗地に菊、牡丹、瑞鳥その他の文様が刺繍されています。黒主山の特徴と思うのは、山の舁き手として外国人が多数参加されていることです。祇園祭の山鉾巡行もインターナショナル化してきている側面がうかがえて興味深いところ。見るから参画へという動きの一つでしょうか。 前懸は萬暦帝即位の折の御服と伝えられる古錦を復元した五爪龍文様錦です。 胴懸は草花胡蝶文様の綴錦。 見送は「瑞花宝散額唐子遊図」で復元新調品。 今回、巡行を見物していてふと気づいたのは、巡行の最後尾に付く荷車のスタイルにそれぞれの特徴があるという点でした。疑問は、一体何を積んで最後尾に連なっているのだろうという点です。つづく参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年1)『祇園祭細見 改訂版』 島田崇志編著 都のまつり文化研究会発行 令和6年4月2)『祇園会後祭』 公益財団法人 鯉山保存会 2024年7月 発行 観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -1 橋弁慶山・南観音山・役行者山・浄妙山 へ

2025.08.05

コメント(0)

-

観照 祇園祭・後祭 Y2025 山鉾巡行 -1 橋弁慶山・南観音山・役行者山・浄妙山

7月24日(木)は後祭山鉾巡行の見物に出かけてきました。その覚書を兼ねてのご紹介です。今年も思い出して見ますと、前回とほぼ同じ地点まで行き、そこから山鉾巡行を最後まで観たことになります。山鉾巡行は、後祭の場合には烏丸通御池が出発点となり、河原町通御池まで、御池通を東に進み、河原町御池で辻回しをして、河原町通を南進します。河原町通六角より少し南、BALというビルの前、河原町通の東側歩道から見物しました。パトカーを先導車として、「祇園会」の幟を保持した人が先頭を歩みます。その後に、くじ取らずの橋弁慶山が巡行の先頭を行きます。各山鉾はその山鉾名の幟を保持する人が先導して、人々の行列、山あるいは鉾、人々の行列というパターンで続きます。山は江戸時代までは、山を舁くか山を曳くかのいずれかの方法で巡行していたそうです。舁山、曳山と呼ばれます。現在は、舁山には裾幕で見えませんが、小さめの車輪が装備されていますので、舁き手は山を押していく形です。辻回しの箇所で、山を舁き、回転するとともに方向転換するという姿を見せます。単に曲がるだけではないパフォーマンスです。 五条大橋の上で武蔵坊弁慶と牛若丸が戦う場面。この場面の見せ場は、牛若丸が欄干の擬宝珠の上に飛び移り、片足で立っている姿の軽やかさです。一方。武蔵坊弁慶は鎧姿で長刀で向かっています。進行方向の山の左(東)側の胴懸は、右側と合わせて「加茂葵祭行列図」で、「路頭の儀」の様子を描いています。祇園祭の巡行において、葵祭の様子を重ねて見せるという演出の妙味が発揮されています。水引は「唐子喜遊図綴錦」で復元新調された作品です。懸装品などは、写真が撮れて、見やすい部分を主体に説明を補足するにとどめます。山の四隅には、金幣(金色の御幣)が掲げてあります。 2番目は南観音山。 鉾と同様の姿ですが、屋根の上には、真木でなく真松が立てられています。 天の水引は宵山の水引から、塩川文麟が手掛けたという緋羅紗地四神文様刺繍の天水引に代えられています。正面は朱雀一番下水引は加山又造下絵の「飛天奏楽」です。 二番下水引は緋羅紗地巴・剣文様で、木村正之氏の刺繍により復元新調された作品。三番下水引は「紺地雲龍文様」を切付刺繍で復元新調された作品。胴懸はペルシャ花文段通。 見送は加山又造画の「龍王波濤」です。見送には龍の丸金具10個が付けられ裾房をかけてあります。南漢音山には病気の苦しみから人々を救済する楊柳観音像が搭載されています。その象徴である柳の枝が見送の右側に垂らしてあります。 3番は役行者山です。 山伏姿の聖護院の僧が山に搭載された御神体人形の役行者を先導する形で随行しておられます。 山形の前の傘の下に、正面から見て左に一言主神、右に葛城神が立っています。2本の傘が載るのはこの山だけです。舁山の中で随一の大きな山です。 これはなるべく正面から撮った上掲写真から部分拡大しました。山形の前に、役行者は帽子(もうす)、錫杖を持って坐した姿で搭載されているのが何となくおわかりいただけるでしょう。 前懸は牡丹胡蝶図と雲龍文様との三枚継ぎの復元新調品、水引は綴錦の唐子遊図、胴懸は雲龍波濤文様の綴錦です。 見送は金地唐美人図綴錦の復元新調品です。 4番は浄妙山。 宵山の会所飾りでは二体の人形が横並びで安置されていましたが、巡行ではご覧の通り、宇治橋の上で、三井寺の僧兵筒井浄妙坊の頭の上を、一来法師が飛び越える瞬間の場面を表現しています。頭の上で、一来法師は腕一つで全身を支える形になっています。この場面を見せるために、様々な工夫がなされていることでしょう。見物客があっと驚く奇抜な場面設定と言えます。 水引の箇所が「波濤文様彫刻」の額縁仕立てになっています。前懸は長谷川久蔵(等伯の息子)の「桜図」、胴懸は長谷川等伯の「柳橋水車図」です。 背後には、大きな柳の枝が装備されています。柳橋と照応します。 南の四条河原町の方向を遠望すると、巡行の列が見えます。四条河原町の交差点での辻回しのための待機という感じです。 浄妙山の最後尾。つづく参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年*『祇園祭細見 改訂版』 島田崇志編著 都のまつり文化研究会発行 令和6年4月

2025.08.04

コメント(0)

-

探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡りの記憶 -4 鷹山・役行者山・浄妙山

八幡山のすぐ北の新町通三条の辻で右折し、三条通を東に入ります。衣棚町。鷹山が見えます。鷹山は令和4年(2022)に巡行に復帰しました。196年ぶりの巡行参加だったそうです。 鷹山は、南・北両観音山と同様に曳山です。そして、鉾と同類の形をしています。鉾が新木を柱に立てるのに対して、山では真松を山形に挿して立てる点が相違点です。どちらもお囃子があります。屋根は曳山の最終形態の大屋根になっています。破風や軒裏など、白木のままですが、今後漆塗り等により順次整備されていくことでしょう。大船鉾の復興も同様の経緯を宵山や巡行で見続けてきました。これからの整備充実が、眺める楽しみの一つです。鷹山に来た時にはちょうど山の舞台で囃子方によるお囃子の音が響いていました。 一番下水引は金地に麒麟が躍動しています。「金地麒麟図」三重県鈴鹿市の勝速日神社祭礼の懸装品を参考に躍動する麒麟を描いたと言います。二番下水引は紺地に鳥と花を意匠化。「紺地瑞鳥草花文様錦」町内等に伝わる文献を参考に描かれています。三番下水引は白地に金襴が華やかに映えています。「白地桐唐草文様金襴」これらは龍村美術織物による制作です。 (資料1)鷹山の裾幕、曳方・囃子方・音頭取・車方などの衣装のデザインには、京都市立芸術大学の教授、学生を含むメンバーが復興プロジェクトに参画されたそうです。 (資料1,2) 前懸はトルコ絨毯 胴懸の2枚はペルシャ絨毯。蓮やザクロの文様とカニの連続文様だそうです。(資料1)会所飾りを拝見に行きました。ここも見物の行列がなかったのですんなりと拝見。 今年、長刀鉾から鷹山に「見送」が寄贈されたというのは新聞報道で知っていました。(2025年4月28日に長刀鉾の町内にてお披露目)これがその見送「鳳凰円紋額百子嬉遊図 綴織(ほうおうえんもんひゃくしきゆうず つづれおり)」です。「大津祭の西王母山(せいおうぼざん)保存会が所有する中国製の見送『百子嬉遊図 綴織』をもとに製作されました。西王母山の町内に残る史料などから、鷹山が幕末の大火で焼失し、休み山となる以前に鷹山から西王母山が譲り受けた見送であることがわかり、これをもとに川島織物セルコンが約2年半をかけて復元新調しました」と言います。(資料3) 御神体(人形)に向って左側に懸けてある見送「鷹図」です。皆川月華作 鷹山の御神体(人形)です。中央に樽負、向かって左側に鷹遣、右側に犬遣が安置されています。この三体の人形が巡行の際には、鷹山に搭載されます。この山は、光孝天皇の鷹狩の様子をあらわしたものとされていて、鷹遣は在原行平がモデルと言います。鷹山を観た後、三条通を東に進み、室町通で左折して北に入ります。役行者町 役行者山会所に入ります。入口を入ると通路の右側は、ガラス戸の展示ケースの壁面になっていて、懸装品、山の欄縁など一式が通路沿いに展示されています。 これは展示の一例です。ガラス戸には網入りガラスの使用箇所もあります。眺めつつ先に歩む分には鑑賞に支障はありません。デジカメで撮ろうとすると、鏡面反射や網入りの状態が邪魔をして、写真になりません。いくつか撮りましたが画像としては没。懸装品等はスキップします。通路の先に進みますと、会所の庭に蔵が2つあります。 最初の蔵には、御神体人形が三体安置されています。 向って右側に、葛城神。女人で手に台付きの輪宝を持っています。 中央は役行者。帽子(もうす)を被り右手に錫杖を持っています。ここでは立像の姿ですが、巡行の時は座した姿で搭載されます。 左側に一言主神。鬼形で赤熊(しゃぐま)を被り手に斧を持った姿です。 御神体人形を拝見した後、庭の奥にある出口から会所を出ました。 駒札姉小路通に出ますので、室町通に戻り、通りを南に下がり、三条通を横断して、黒主山に向かいます。三条通を渡ると、烏帽子屋町。黒主山の手前で、 今年もこの群遊する鯉たちを描いた巨大な幟を観ることができました。 その少し先に黒主山。この山の左側のビルに会所飾りが。玄関を入りますと、 正面の中央に御神体(人形)の大伴黒主が上を見上げていて、その背後と左右の壁面には懸装品が飾ってあります。 六歌仙の一人、大伴黒主が桜を仰ぎ見ている姿です。 会所に入って眺めている位置の右の壁際に、山に搭載される造花の桜の木があります。 右側の壁面には懸装品が展示されています。上方に水引が観えます。(以下資料1ほか)一番水引は雲龍文様の繻珍です。その下の二番水引は、緋羅紗地に菊、牡丹、瑞鳥その他の模様を刺繍したもの。 五爪龍文錦。中国の萬暦帝即位の折の御服と伝えられる古錦を復元したもの。 前懸 草花胡蝶文様の綴錦 胴懸 大伴黒主の背後の壁面には、見送が展示されています。向って左側の見送は、牡丹鳳凰文様。平成16年(2004)に復元新調向って右側の見送は、宝散らし額唐子嬉遊図。これも復元新調品 左側の壁面にも懸装品が懸けられ、その手前に金色の御幣や屏風が置かれています。こちらも、上部には水引、その下の奥側には胴懸が観えます。 手前の懸装品は3つ爪の龍図。 フロアーの一番手前には、すぐ前に欄縁が置かれています。精巧な飾金具の全体を真近くで眺めることができます。 駒札黒主山の会所飾りを観た後、新町通を下り、六角通で左折して東に入ります。骨屋町。 浄妙山です。 ここも、ビルの1階フロアーで会所飾りを観ることができます。正面の奥に、浄妙坊(右)と一来法師(左)が並んでいます。背後には、六曲一双の屏風が立ててあります。 一来法師巡行の時に、山に搭載されると、この横並びが縦方向の上下に変わります。浄妙坊の頭の上を、一来法師が飛び越えようとする瞬間の場面が具現化されるのです。そのため、一来法師は上さま、浄妙坊は下さまとも呼ばれます。 それは、宇治橋合戦における橋の上での出来事です。 橋の上での出来事ですので、この宇治橋が山に搭載されます。激しい合戦での矢が橋に数多く突き刺ささった情景が演出されています。壁にはかつて使われた懸装品が展示されています。浄妙山の特徴は、懸装品の水引の代わりに、木製の欄縁が装着されることです。宇治橋の前に置かれています。 後懸の楓図今回は胴懸、長谷川等伯の「柳橋水車図」の展示の代わりに、この楓図が展示されたようです。 浄妙山浄妙山から、六角通を東に歩み、烏丸通に出ます。この後、烏丸通の北、姉小路通の手前で烏丸通にある鈴鹿山をうっかり巡り忘れたことです。今回の失敗です。この辺りで宵々山の山鉾巡りのご紹介を終わります。 山鉾のロケーションご覧いただきありがとうございます。参照資料*祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ*鷹山保存会 ホームページ*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年1)『祇園祭細見 改訂版』 都のまつり文化研究会 発行 令和6年(2024)4月発行2) 祇園祭の懸装品 ~鶏鉾、鷹山のプロジェクトに関して~ :「おみほはんの京都検定」3) 祇園祭 長刀鉾ご寄贈の 鷹山見送を製作しました :「KAWASHIMA SELKON」4) 黒主山保存會 ホームページ補遺鷹山の歩み 歴史研究家廣田長三郎著 pdfファイル :「鷹山保存会」約200年ぶりに復活した「祇園祭・鷹山」。今後注目の見どころを紹介 2023/02/03 :「星野リゾート」祇園祭 役行者山 ホームページ浄妙山保存会 facebook ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡りの記憶 -1 大船鉾・南観音山・橋弁慶山 へ探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡りの記憶 -2 鯉山・屏風祭・北観音山 へ探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡りの記憶 -3 八幡山・屏風祭 へ

2025.08.01

コメント(2)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【神奈川*箱根】ホテル四季の館箱根…

- (2025-11-26 22:08:40)

-

-

-

- ヨーロッパ旅行

- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…

- (2025-10-28 17:31:03)

-