PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

カテゴリ: 観照 & 探訪

7月22日(火)の午後 、 祇園祭・後祭の山鉾巡りに 出かけてきました。宵々山の日です。

覚書を兼ねたご紹介です。

四条通を西に歩むと、 四条京極に八坂神社御旅所 があります。 (資料1)

冒頭の景色は、この御旅所に、7月17日の前祭で山鉾が巡行した後、 神幸祭があり、八坂神社からの神輿がここに渡御 します。 御旅所に3基の神輿がとどまる のです。

この還幸祭の行事で3基の神輿は八坂神社に戻って行きま す。神霊が本殿に還幸されるという次第。

四条通の南側歩道から 大丸京都店のショウウインドウ には、祇園会の後祭に協賛する展示がこの 龍頭の展示に 変化していました。

四条烏丸の交差点を横断し、新町通で左折しますと、そこは 四条町 。

大船鉾の山形提灯 が見えます。

大船鉾の右舷

大船鉾の右舷

大船鉾は、平成26年(2014)に 後祭が復活した時、 150年ぶりに 鉾が復興し、祇園会の後祭巡行列の掉尾を飾りました

復興した時から見続けています。着実に鉾の整備と懸装品他の充実が行われています。 (以下、資料2ほか参照)

水引は波濤文の上を飛龍が飛び交う図 。その下は 二色仕立ての胴懸 が船体を飾っています。

艪屋形に高欄が巡らされていて、 瑞鳥を刺繍した艪高欄懸 その下に楫(かじ) が見えます。

楫は降り龍と波濤の図 です。渡来赤羅紗地に刺繍が施された刺繍裂です。

後懸

後懸

今まで「飛翔龍に波濤の図」(雲龍波濤文様綴織)を見慣れていました。

この図を見るのは私は初めての気がします。

左舷側

左舷側

前懸

前懸

「三飛翔龍に波濤の図」(雲龍波濤文様綴織) 17世紀、中国製

その上の 前水引も「飛龍に波濤の図」 で、渡来赤羅紗地に刺繍裂。19世紀、日本製

埒(らち)に近づいて 車輪 を観ますと、 令和六年誂の刻字 が見えました。

後祭の山鉾のロケーションからは、大船鉾だけが南の飛び地になっています。

この後、新町通を北上 します。四条通を横断し、その先の 錦小路通を北に入れば 、

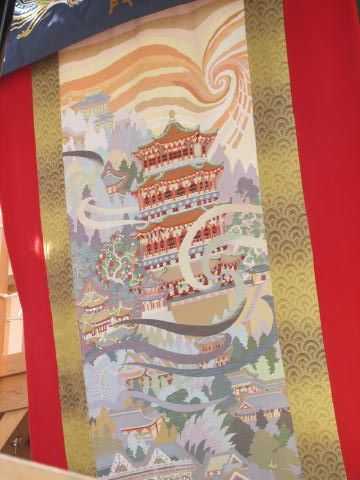

南観音山

。ここは 百足屋町

です。

南観音山

。ここは 百足屋町

です。

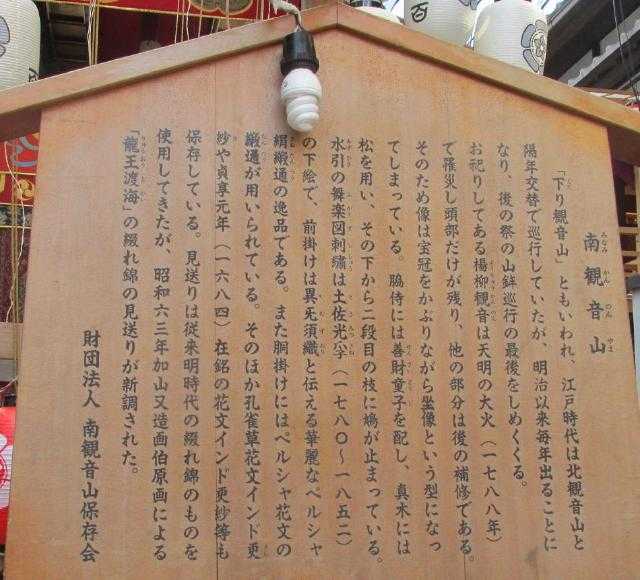

山の北側には、京都市作成の駒札が設置されています。 駒札

天水引 には真向龍の文様が刺繍されています 。24日の巡行風景を後日ご紹介しますが、天水引は巡行では別の懸装品に取り換えられています。これは宵山の期間しか観られません。

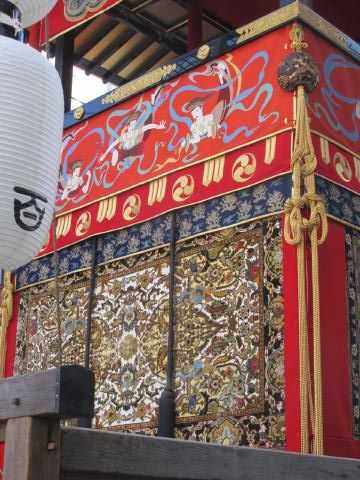

この 後懸 は巡行で使われていましたが、見送りが懸けられるためにほとんど見えなくなりますので、宵山で全体を観るのがお勧めです。

イラン・ミリー工房製の「中東蓮花水辺に魚文様」の図柄 。

下水引は加山又造の原画による飛天奏楽図 です。これは巡行にも使われています。

胴懸はペルシャ花文の段通

前懸 は 金糸銀糸を含め19色の絹糸で幾何学文様の図柄のペルシャ絨毯を再現新調したものです。

山の四隅には菊竹梅蘭の木彫薬玉 がつけられています。その一つ。 これは蘭の薬玉 。

薬玉は「昔は、いろいろな香料を袋に入れ、飾りをつけて五色の糸を垂らし、おもに五月五日の節句の魔よけとした」 (新明解国語辞典・三省堂) そうです。

薬玉の上に見えるのは、角飾金具 です。

ぐるりと山の四周全体を眺めて、次へ。

新町通蛸薬師の辻に立ち、東を眺めると山が見えます。ふっと続きに巡る気になり、 蛸薬師通を東に 進みました。(このあたりが計画性のなさ・・・・一人歩きのよさ)

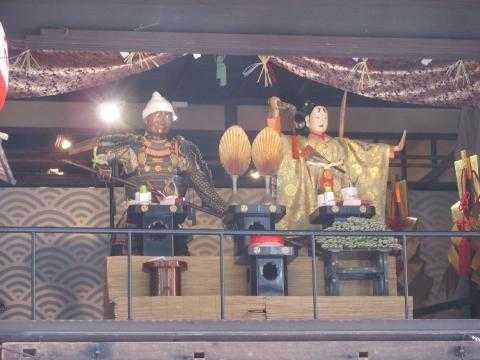

室町通を横断した先にある 橋弁慶山 です。 橋弁慶町 です。この先は烏丸通に出ます。

通りの北側に会所の町家がビルの間にあります。

会所の二階に義経と弁慶の人形 が並べて飾ってあります。

二階の東側の壁面に 展示された 胴懸「加茂葵祭行列図」の一部 が見えます。

胴懸の加茂祭礼図綴錦 は 円山応挙(1733~1795)の下絵 と伝えられる作品。

復元新調されたものが現在巡行で使われています。

会所の一階表の間 は、正面が全開されて、山に搭載される黒漆塗りで錺金具の見事な 五条橋 が中央に据えられ、 周囲の壁に懸装品 が展示されています。

左の壁面に懸けられた 懸装品 。これらは以前に使われていたものの展示です。宵山でしかみられません。

五条橋の向こう、 奥の壁面に は 前懸 が展示されています。

「藍地波濤に飛龍文様綴織」の前懸 です。令和6年に復元新調されました。

オリジナルの前懸は、8頭の龍を織り込んでいる中国の官服から、身頃の5頭を移し、官服から継ぎ接ぎの技術を駆使して仕立て直したものだったそうです。龍の足は5つの爪で描かれていますので高貴な方の官服です。5爪は通常皇帝の官服のはず・・・・。 (資料3)

橋の擬宝珠と欄縁

五条橋の先端部分が山の正面になります。 四周の欄縁は正面だけが 水引の高さ分、 一段低くなり 、橋の床板の前側面が正面の欄縁になります。正面から眺めれば五条橋の橋の床板面、つまり橋舞台を見やすくする工夫です。

橋弁慶山は古来くじとらずの山 で、 後祭巡行行列の先頭を行きます 。

さて、 新町通まで戻り、北に上ります。

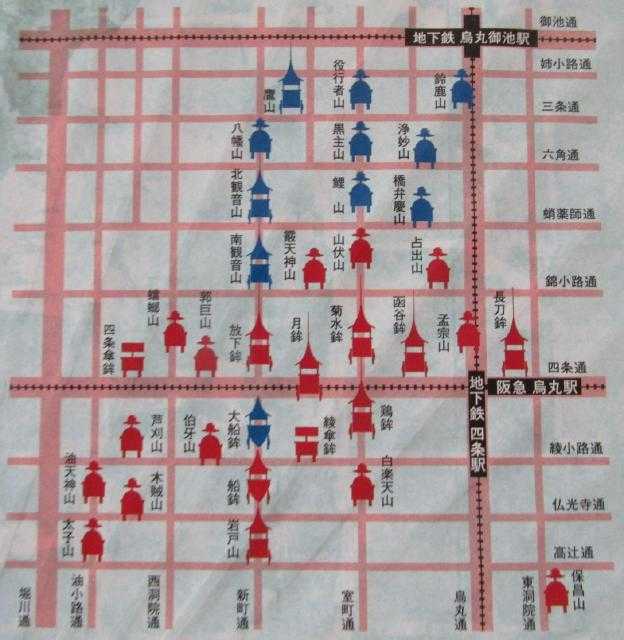

山鉾のロケーション 後祭の山鉾11基は青色で表示 されています。

つづく

参照資料

* 祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ

*図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020年

1) 八坂神社御旅所 :「京都観光Navi」

2) 大船鉾 大船鉾ブログ ホームページ

3) 前懸を復元新調しました「藍地波濤に飛龍文様綴織」 :「橋辨慶山」

補遺

南観音山 :ウィキペディア

橋辨慶山 オフィシャルサイト

演目事典:橋弁慶 :「the能.com」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 万博記念公園 まずは園内… 2025.11.21 コメント(2)

-

探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡… 2025.08.01 コメント(2)

-

探訪&観照 祇園祭・後祭 Y2025 宵々山巡… 2025.07.30 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.