PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

カテゴリ: 観照

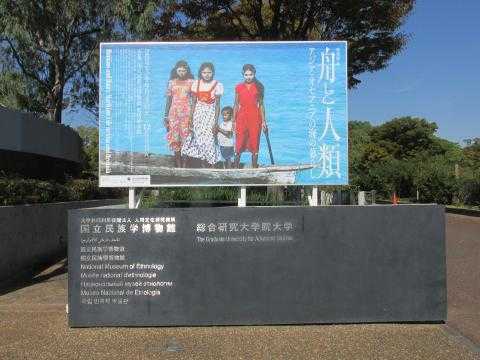

今回、万博記念公園に来た 第一目的は、 国立民族学博物館 (以下、民博と称します) を訪れるため です。

今はSNSでの交流が中心となっている友人のブログ記事に触発されて、実物の展示をみたくなったのです。それが冒頭に掲げたこの 特別展「舟と人類」 。 会場は民博の特別展示館 です。

建物に向かう通路の途中に、 大きなトーテムポール がにょきりと立っています。

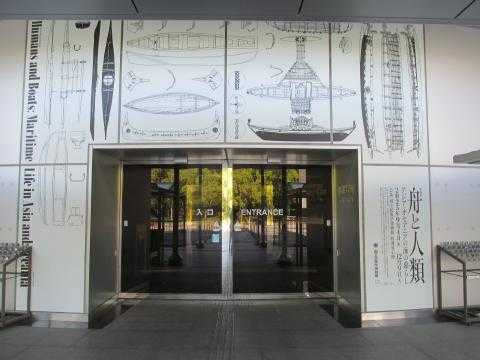

特別展示館の正面玄関

正面壁面に舟の図面が掲げられています。

万博記念公園の中央口を入る際に、購入した 特別展の観覧券

。

万博記念公園の中央口を入る際に、購入した 特別展の観覧券

。事前に友人に教えてもらっていたので、高齢者である証明書を見せて、割引扱いの適用を受けることができました。

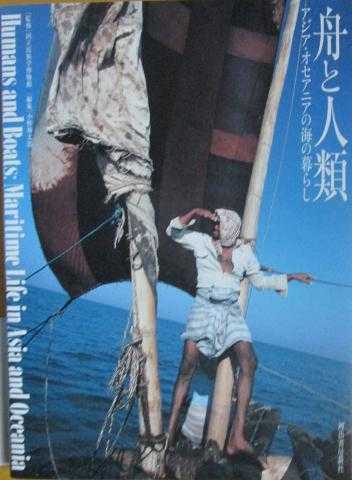

表紙

表紙

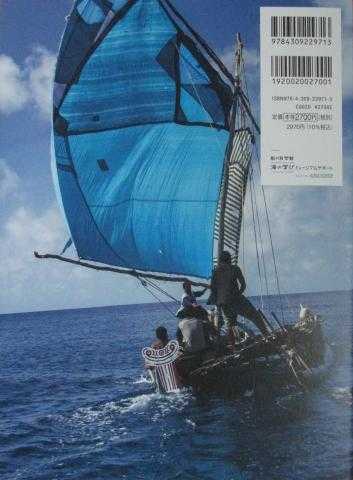

裏表紙

裏表紙

展示会場に入る際にいただいた 小冊子「舟と人類 アジア・オセアニアの海の暮らし」

裏表紙は、大林龍矢さんの「海漂(うみただよ)う民」と題する漫画の表紙になっています。表紙を入れて6ページの漫画です。子供、若者にとっては踏み込みやすいアプローチです。

Q 舟にはどんな素材が使われているんだろう?

Q 北の舟と南の舟の違いって何だろう?

Q カヌーはどうやってつくられるのだろう?

Q 舟って何を運ぶのだろう?

展示会場での撮影はOKでしたので、この問いかけに対する展示の内容を、適宜抽出し覚書を兼ねて、ご紹介します。

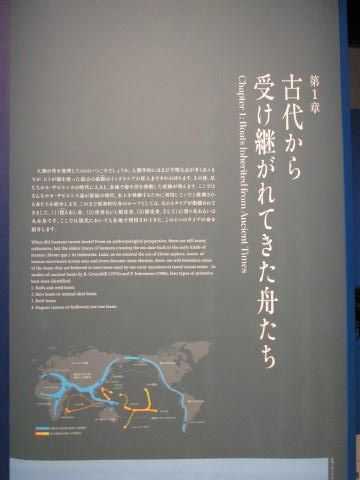

図録 表紙

図録 表紙

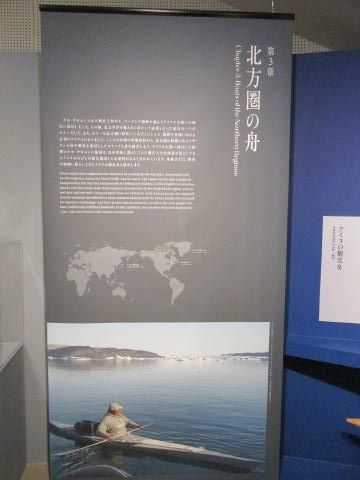

図録 裏表紙

図録 裏表紙

これは、観覧後に会場で購入したこの 特別展の公式図録「舟と人類」

復習を兼ねて適宜、参照していきたいと思います。

特別展示館の1階には、 アジア・オセアニアの舟の実物 が展示されています。

最初に目に飛び込んでくるのが 筏 (いかだ) です。

ホモ・サピエンスは、アフリカで生まれたと言われます。そこから陸路を伝って各地に広がって行きます。一方、地球には川・湖や海がありまます。水のあるところも、人間は移動するための知恵を生み出しました。

身近に手に入る木という素材を利用して「筏」という乗り物を 考えついたのが、どうも最初のようです。

これ自体が飛躍的な進歩です。

約5万年前に、現在のオーストラリア大陸とニューギニア島からなる大陸に渡るために筏が舟として利用されたと考えられているそうです。

手前の筏は、オーストラリア、クイーンズランド州の筏

奥側の筏は、オーストラリア北西部のキンバリー地区に暮らすアボリジの人々が主に利用してきた筏 。

マングローブ材 が使われているそうです。

あし舟

あし舟

南アフリカのボリビア、アンデス高原にあるチチカカ湖の 「バルサ」 と呼ばれるあし舟

カヤツリグサの仲間である 「トトラ」という草 を素材として作られた舟です。

牛皮舟

牛皮舟

中国、チベット自治区。モンゴルやチベットなどの内陸で、川や湖を渡るのに 水牛の皮を素材に 使い、舟を作ったそうです。

ほかの国や地方では、 ウシ、ウマ、ヤク、ラクダ、トナカイ、クジラ、アザラシなど身近な動物の皮 を使って舟が作られています。

日本において、古代に使われた舟は、 舟形埴輪 として出土しています。

岡古墳出土の埴輪。大阪府藤井寺市 古墳時代。

これは、準構造船と称され、「丸木舟の両舷側に板をつけ足し、積載量や航行能力を高めた舟」だそうです。 (図録、p32)

樹皮舟

樹皮舟

手前の舟 は、北海道に暮らしてきたアイヌの人々の作って来た舟の一つ 「ヤラチップ」

これは 木のかわ(樹皮)を素材に して作った舟です。 北海道 沙流郡 平取町 二扇谷

奥側に見えるのは、 白樺樹皮製カヌー

このカヌーは、カナダ・ケベック州のマニワキで作られたもの。

アメリカ大陸で樹皮舟は、北米北部、南米のアマゾン川流域、チリの太平洋岸の南部と広範囲で使われているそうです。また、樹皮も「南下するにしたがって プラタナス、ポプラ、ハコヤナギ、シナノキ、クルミ科、トウヒなども用いられた 」 (図録、p41)

アザラシ皮製カヤック

とても軽いので、もち運びがしやすいとか。

グリーンランド(デンマーク領)で使われている舟。

カヤックは、アザラシやイッカクなど海獣猟に使われてきたそうです。

カヤック は1~3人乗りの小型の獣皮舟です。それに対して、

ウミアック は、10人以上が乗れる10m前後のサイズの大型の舟です。

1階の円形の会場は入口から1階周縁の半周を回り込むような順路で、反対側の周縁を経て中央部に進む形でした。さらに 大型の舟の展示会場 になっています。

帆走カヌー

帆走カヌー

ミクロネシア サワタル島の舟

「ミクロネシアのカロリン諸島では、サワタル島の西に位置するヤップ島へ朝貢交易サウェイが行われていた。そのために離島では航海カヌーが使われ続け」てきたそうです。その建造技術や航海技術が現在まで維持されてきていると言います。

「カロリン型航海カヌーの特徴は、船体に船体の約1/3と短いが厚みのある パンノキ製 のフロートが付けられる点である」そうです。 (図録、p57)

1階の中央部に置かれた3隻の舟

舟の傍に展示されていた貝類 。

装飾品かなと思っていたら、パプアニューギニア地域のトロブリアン諸島で、 クラ交易に用いられていた 「貝貨」 だそうです。 右側が「貝貨ムワリ」、左側が「貝貨バギ」 。

貝が貨幣に使われていた時代があったということを学んだ記憶を思い出しました。

中央に置かれた 「クラカヌー」

パプアニューギニア独立国 ミルンベイ州 トロブリアン諸島 キタヴァ島 トモタ村

まず、これに目を惹きつけられました。

カヌーの前後に装着される 「クラカヌーの波よけ板(堅板)」 だとか。彫刻が施されています。

その波よけ板の周辺が飾り付けられています。

「 クラ交易の際はウミウサギガイとパンダナスの葉で飾りつけられる 」 (図録、p62)

この文様にはそれぞれ意味が込められています。図録にはイラスト図を添えて説明がされています。

カヌーの舷側板に描かれた 「極楽鳥」 。ワイディオリ・トゲヌア作。

カヌーの右側に 「浮き木」 が見えます。

クラカヌーの特徴は、この浮き木を風上側に置いて航行するそうです。

アウトリガー式カヌー(オル) スリランカ共和国

船首と船尾が上向きにカーブする点が特徴だそうです。

手前に置かれている舟は、 「カツオ釣り用手漕ぎカヌー」 シングル・アウトリガー式

手前に置かれている舟は、 「カツオ釣り用手漕ぎカヌー」 シングル・アウトリガー式

サモア独立国 ウボル島

オセアニアの島々では、カツオ漁は、伝統的に複数のカヌーを出して行う重要な集団猟として行われてきたそうです。また、男子の成人儀礼の一つとして行われることもあったとか。

一段高い三角形の台上に置かれているのは 「タタラ」 台湾 台東県 蘭嶼

「蘭嶼島で、半農半漁の生活を営んできたタオ(ヤミ)が建造し、使ってきた舟である」 (図録、p75)

1~3人乗りの小型舟を「タタラ」 と称し、 6~10人乗りの大型舟を「チヌリクラン」 と称するそうです。 (図録、p75)

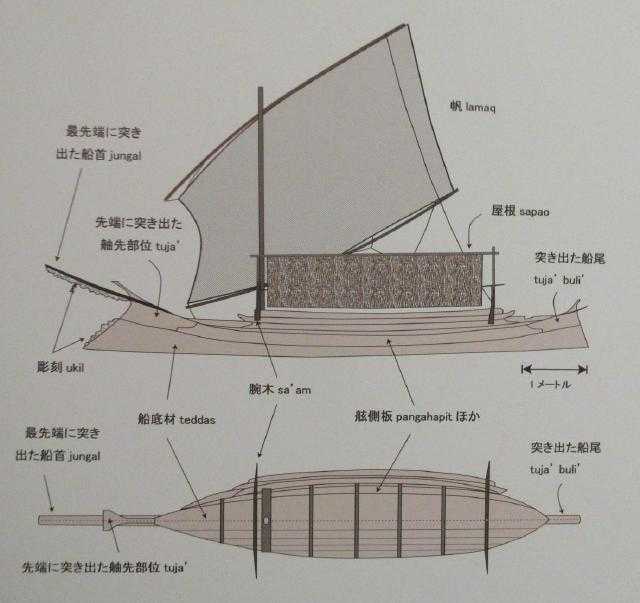

家船(レパ) マレーシア サバ州 センボルナ

「サマあるいはパジャウ人の中には、1950年代まで家船 (やふね) を一生の住まいとして暮らす、海サマ人がいる。海サマ人が船上居住に用いていた家船はレパ(lepa)と呼ばれる」 (図録、p76)

家船の図

この1階フロアーに実物展示されたバラエティに富む舟を眺めて、最初の2つのQについては、凡そのイメージができました。

それでは、この特別展示館2階の展示に進みます。

つづく

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 国立民族学博物館 「舟と人類 ア… 2025.11.25 コメント(2)

-

観照 京都文化博物館 特別展「世界遺産… 2025.11.20 コメント(2)

-

観照 京都文化博物館 特別展「世界遺産… 2025.11.19

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.