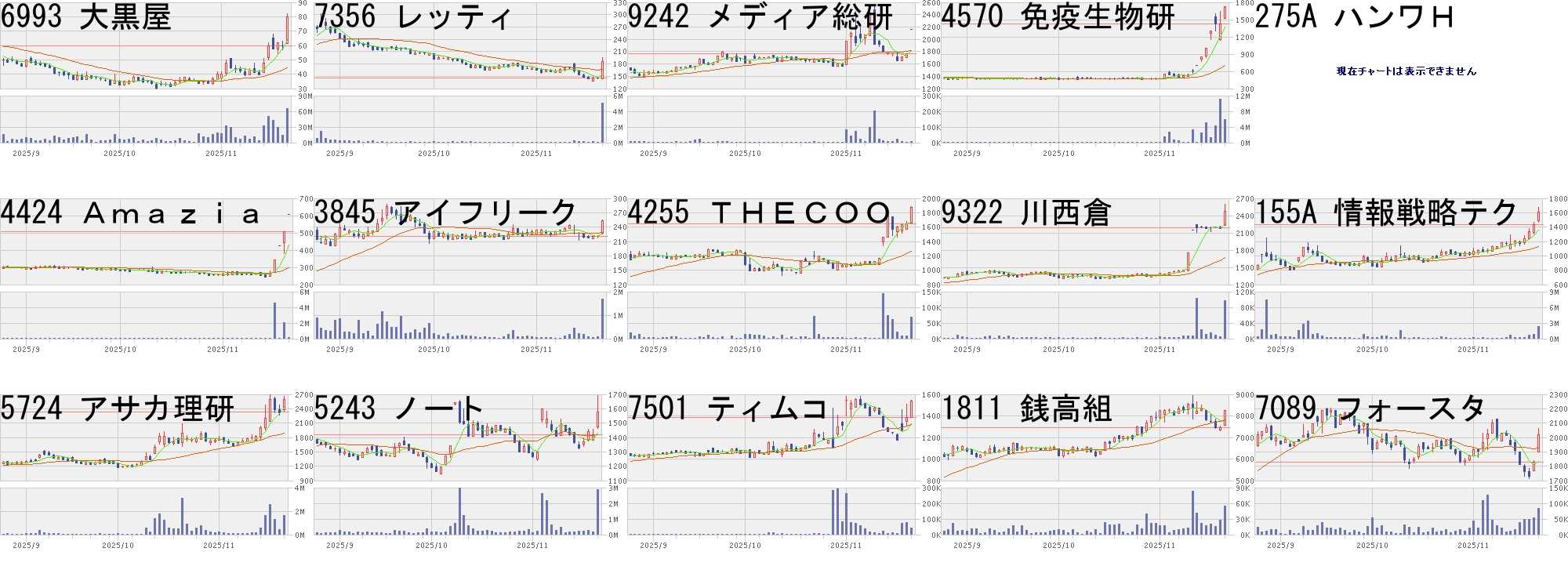

2009年03月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

多読ブッククラブスケジュール更新

ホームの「多読クラブのスケジュール」を変更しました。こちらにも書いておきます。 多読クラブ通常スケジュール 月曜日 4時~10時 火曜日 7時~10時 水曜日 6時半~10時 木曜日 7時~10時 金曜日 7時~10時 土曜日 時々 ーー 事前に申込みがあった場合のみ 木曜日午前中 時々ーーー事前に申込みがあった場合のみ木曜日(午前中)と土曜日(午後)は私が在宅しているときは対応いたしますので、来られる方はご連絡ください。必ず事前にご連絡ください。突然来られても留守の場合があります。3月23日から4月5日は春休みです。新学期は4月6日(月曜日)からスタートします。

2009.03.31

-

馬鹿げてるけどためになる?My Weird School

Harper Collins "My Weird School"昨日は久しぶりに陽気に誘われてお散歩に出かけました。近くの公園は早咲きの種類の桜が満開です。お散歩のお供はいつもiPodです。私のiPotの中身はしょっちゅう変えてますが、ずっと入っているものがいくつかあります。一つはこのMy Weird Schoolです。いつでも楽しく気分よく,適度にスピードも有って飽きずに聞いています。YL(読みやすさレベル)は2.5~3くらいでしょうか。私が持っているのは8巻まで,音源付きは4巻までです。出版社のHarper Collinsのサイトで見ると、まだまだたくさんあるようです。多読クラブの方では大人の方、高校生が音付きで読んでくれました。Audible.comで4巻まで音源が買えます。男性の1人の朗読ですが、主人公の声、ライバルの女の子の声、先生の声など声音を変えてとっても表情豊かで楽しい朗読です。weirdというだけあって、ほんとに変な先生、変な学校のお話です。でも、この本、馬鹿馬鹿しいだけででなく、学校の理想、先生の理想のような気もしてきます。どんな馬鹿げたことを言っても受け入れてくれる先生、ハチャメチャに見えているけれども,子どもたちの興味を引き出そうとがんばっている先生たちばかりです。こういう子ども向けの本を喜んで読む気になるのは英語多読を始めたおかげ、日本語の本では決して読むことのなかったジャンルです。

2009.03.31

-

新クラスができます。

4月から新しいクラスが2つオープンします。木曜日の4時からの1年生クラスと金曜日の5時からの3年生クラスです。低学年のクラスはとても楽しみです。絵本がいっぱい読める! 歌がいっぱい歌える!私の好きなことができるのがうれしいです。そういえば歌と絵本や読書、私って一番好きなことを仕事にしているんでした!なんて幸せなんでしょう!時々、どうしてうまくいかないんだろうと悩むこともありますが、やっぱりこの仕事、楽しいから続いているんですね。

2009.03.27

-

来週はお休み!

小学生クラスは既に春休みに入っていますが、今日で多読ブッククラブも1週間の春休みになります。来週は教室の床の張り替え工事があります。絨毯の床からコルクの床になります。絨毯がかなり汚れてきて気になっていましたので,思い切って張り替えることにしました。掃除がしやすくなるのがうれしい!本箱や道具を全部廊下に出さなければならないのですが、まだ息子の荷物も片付いてないので、ますますごちゃごちゃになりそうです。この際,教材の整理もしたいところです。多読中心になってから、使う教材が変わってきました。20年前のテキストなどもまだあるのですが、そろそろ処分してもいいかと、、新しい教材の注文もあるし、来週もかなり忙しくなりそう!

2009.03.27

-

エドベンチャー 歌で英語

このごろ超多忙!更新できませんでした。20日(金曜日)はエドベンチャーの講習会。昨年の夏に参加したバンクーバーでの講習会を主催してくださったDr. Fleurette Sweencyが来日、エドベンチャー主催の講習会が開かれました。Dr. Fleurette Sweencyは歌を音楽教育と言語教育と社会教育とを結びつけたすばらしい実践をしていらっしゃる方です。私が英語教室を始めるずっとずっと前から活動していた方で、エドベンチャーの大先輩の方達はずっと以前から講習を受けていらっしゃったということで、うらやましい!今回の来日はもうかなりの高齢ですから、実現できるかどうか心配でしたが、お元気な姿を見せていただき大感激でした。新学期は1年生のレッスンが始まります。Fleuretteに教えていただいとことを生かしてがんばらなっくちゃ!多忙の原因の次男の引っ越し、まだまだ、片付きそうもありません。20日(金曜日)から3日間かけて運んだ荷物の山、山! 今、教室もリビングもあらゆる部屋がめちゃくちゃ!夜の多読クラブの時だけはなんとか片付けてやってますが、他の部屋はめちゃくちゃです。昨日の多読クラブの生徒が、リビングを見て、すご~い!とびっくりしてました。当の次男は卒業展示会、卒業式、謝恩会と大忙し、やっとさっき大学の先生や同級生と一緒に旅行に出発しました。いったいこの荷物をどうしてくれるんだ!と言いたいところです。帰ってくるまではしばらく荷物の山と一緒の生活です。

2009.03.24

-

今週はShopping Day

小学生クラスは今週で今年度のレッスンは終了です。今週1週間は全クラスでお買物ごっこをします。ごっこと言っても本物の品物を教室内専用のお金でお買物をします。品物はノート、鉛筆、消しゴム、シャーペン、お菓子、などなど。今回の新商品はトーマスの消しゴムとちょっとシックなペンケースです。多読でためたポイントとゲームや宿題でためたポイントでお買物をします。毎学期のことなのですが、小学生はとても楽しみにしています。教室に入るとすぐに多読の貸し出し本の返却と新しい本を選び、自分の多読を始めます。全員数冊読んでから、リビングのお店に移動してお買物、なかなか決められずに時間がかかる子、さっさと終わってしまう子、いろいろです。早く終わった人はまた教室に戻って多読をします。その後全員お買物が終わったらゲームをして終了。今週はお休みが長いので、いつもの2倍10冊まで貸し出しできます。目一杯借りていく人もいますが、みんなたくさん読んできてくれるといいのですが、、、

2009.03.18

-

写真絵本 里山のおくりもの

まったく英語に関係のない話題ですが、、タドキストの友人emmieさんのブログでこの絵本をお見かけして、ちょうどその日にNHKで「お米のなみだ」という番組を見たことにも影響されて、図書館で借りました。が、欲しくなりました。きっと買うでしょう。ああ、日本に生まれてよかった、田舎に育ってよかった、と思いました。私はこの景色を知っている、私はこの景色の中で育った、なんて幸せな子供時代だったんだろうと思いました。「里山のおくりもの」には美しい棚田の写真がありますが、私の田舎には棚田はありませんが、田んぼも、里山も丘も山も、湖も池も「カッパの出そうな」沼もありました。今もあるはずです。山には自然になっている小さなリンゴも勝手になっているヤマブドウも、イチゴも、ちょろちょろ流れるわき水もありました。大人になって帰ったある時、ヘリコプターで農薬を撒いているのを見て愕然としまいた。(今はもうしてないかもしれませんが、)小川の水がゴミで詰まっているのを見てがっかりしました。それに休耕田、山間地に行くと農耕放棄地、荒れていく美しい土地がか悲しくなります。この美しい「里山のおくりもの」は日本の大切な宝物をもう一度思い出させてくれます。NHKの「お米のなみだ」も多くの人に見ていただいて、日本の農業をもっと考えてもらいたいと思う番組でした。オンデマンドでまだ見られようです。お米のなみだ

2009.03.13

-

One Morning in Maine

これも、Audible.comで音源が買えました。それが、とってもいいのです。かわいい女の子の声でいい雰囲気です。"Blueberries for Sa"lのSalがちょっと大きくなったようです。朝起きたら歯がぐらぐらして心配になりましたが、big girl になったからよ、といわれてうれしくなります。抜けた歯を枕の下において願い事をするとかなうといわれて、抜ける瞬間を楽しみにしていました。ワクワクする気持ちが伝わるような絵、朗読です。浜辺で会ういろんな鳥や生き物に"I have a loose toosh."と言います。でもうっかりいつの間にか歯が抜けてしまって、今度は会う人ごとに、"I have a tooth out."と言います。歯が抜けるのは子供の頃には一大事件でした。歯が抜けると枕の下においておくとTooth Fairyが来てコインをおいていってくれるというお話はいっぱいありましたが、この本では願い事です。こっちの方がすてきですね。私が子供の頃は下の歯は屋根の上、上の歯は縁の下に投げると丈夫な歯が生えてくるといわれて信じてその通りにしていました。単色の絵本ですが、自然が生き生とを描かれています。半島なのか、島なのか交通手段は船のようです。海鳥や山々、海の様子、波など、色がないけれどとても味わいのある絵です。語数が2700語と長いですが、難しい表現はあまりなくて読みやすいと思います。この作家の絵本は味わい深いすてきな絵本ばかりです。中でも私も子供たちも子供の頃大好きだったのが下の"Make Way for Ducklings"です。日本語も英語もどちらも教室においてあります。ぜひ読んでもらいたい絵本です。

2009.03.13

-

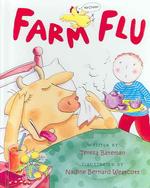

Farm Flu

今日届いたばかりの絵本です。私の大好きな絵本作家のNadine Bernard Westcottさんのイラストで文はTeresa Batemanさんです。子供の本はどこか教訓のようなものがあるものが多いと思いますが、これにはそんなものはみじんも感じられません。ふざけた、とぼけた、でもこういうことって人間の子供にもあるよね、、というお話です。お母さんが町に出かけた日、農場の牛が風邪をひいたらしい、くしゃみをしています。僕は考えた。"I knew just what my mom would do if it were me who had the flu."と。それが間違いの始まり。お母さんが「僕」にしてくれる様に、ベッドに寝かしつけて、お茶を運び、ジュースを運び、世話をします。次に日にはニワトリも風邪をひいたらしい。"I knew just what my mom would do if it were me who had the flu." 次はぶたが、ろばが、ひつじが、さあたいへん、家の中がもう動物であふれています。でもちゃんと世話をする「ぼく」、えらい!これが教訓かな?でもいったいどうなるのか、、、とっても楽しいお話です。難しい表現もありますが、絵がすべてを教えてくれます。絵本はすごい!

2009.03.11

-

東京庭園めぐり

昨日の土曜日はその前の日の大雨が嘘の様に東京はきれいに晴れ渡りました。用事で上京してきた姉と一緒にぶらぶらと東京庭園巡りをしようということになって近場の2カ所にいって来ました。もう梅の花には遅く、桜の花にはちょっと早く、花の少ない時期ではありましたが、穏やかな気候でのんびりと散策を楽しみました。以前にも行ったことのある場所ですが、行く季節によって違う表情をみせてくれます。上の写真は駒込にある六義園、下は小石川後楽園です。どちらもかなり大きな庭園です。こんな場所を優雅な着物姿の女の人やお侍様たちが歩いていたんだねー、と時代劇の場面を想像しながら歩きました。小石川後楽園では入り口のすぐそばにお食事処があって、とてもおいしく品数の多いお弁当が630円でした。お野菜が多くてとってもヘルシーで、大満足でした。六義園では抹茶とお菓子をいただきました。小石川後楽園はもうすぐしだれ桜が見頃だそうです。今度は花の咲いている時期に行ってみたいと思います。たまにはこんなのんびりした休日もいいですね。

2009.03.08

-

Valentine Murder

ずっと大草原の小さな家のシリーズを読んでいましたが、ちょっと変化を、と思って読み始めました。大人向けのペーパーバックですが、とても読みやすく「Little House 」シリーズよりずっと単語も文章もシンプルです。平凡な(?)主婦のLucyが主人公です。4人の子供の子育てに追われながら、町の図書館の役員をやっています。役員の会合の日に司書が殺されてしまいます。その後に図書館の委員の一人が死亡、警察は司書を殺して自殺したと断定しますが、Lucyは納得がいかず調べ始めます。子供たちがパソコンゲームに夢中になってイライラしたりする様子など、どこの国も同じですね。アメリカの田舎町のちょっと保守的なにおいのある町の雰囲気が伝わってきます。殺人事件がおきるのですが、町は全体的に平和なのでしょうか。のんびりした雰囲気のシンプルなストーリーで読みやすいです。

2009.03.08

-

お母さんが夢をかなえましょ!

木曜日の午前中の多読ブッククラブにお母さんたちが何人か来てくださってます。赤ちゃんのいる人、幼稚園生のいる方もいます。若いお母さんたちを見ているとなんとかがんばってほしいと応援したくなります。子育ては重労働ですが、ちょっとした隙間時間でも自分の世界を持つって、とても大切なことだと思います。私自身も子供が小さい時も、世間においていかれるような焦燥感があって英語の勉強を続けていました。とぎれとぎれながらも、ずっと続けてきたことが今につながっていると思います。大人の会員さんによく話してます。お子さんに夢を託すのもいいけれど自分の夢は自分でかなえましょうって。ご自分ができなかったことをお子さんにぜひやらせたいという方もいますが、自分の夢は自分でかなえた方がずっとうれしいと思います。もう年なんて思ったら、その時が年、思い立ったときが一番若い時です。来年より今の方が若いのですから、今から始めれば夢はかないます。40代から英語を始めて大活躍している人もいるし、50代で英語を始めて一人旅をたのしんでいる80代の方もいます。英語ができると老後は結構楽しいかもしれません。読書も2倍楽しめるし、海外旅行はもちろん、ボランティア活動も幅が広がるかもしれないし、、こんなことが「大人のための英語多読入門」に書かれています。俄然やる気が出てくる本です。 このEvening Classはアイルランドのダブリンが舞台のイタリア語教室の話ですが、いろんな方達がいろんな目的でイタリアを習って最後にはイタリア旅行に行く話だった思います。この教室でも英語の度胸試し旅行みたいなことができたらいいなあ、なんて夢をもっています。

2009.03.05

-

Usborne Young Reading

最近の円高,ポンド安の誘惑にまけて、イギリスの本をたくさん買っています。Usborneのサイトを見たら、またまたCD付きが増えていたので即買いました。以前は1,200円くらいだったのが,今なんと700円、今がチャンスと買ってしまい、本箱に入りきらない状態になってます。http://www.usborne.co.uk/features/reading_programme.asp?css=1usborneのサイトを見ると楽しそうな本がいっぱいで誘惑にまけそうです。UsborneYoung Reading シリーズは中学生にも大人気、どんどん多読の進む中学生のためには本がどんどん必要です。中学生のほとんどが多読と個人レッスンの組み合わせです。週に1回だけ勉強もしますが,あとは自由に多読クラブがオープンしているときに来て,読んでも良い事になっています。今日、2月の参加回数を調べたところ,2月中に10回参加した人、6回参加した人がいました。だいたいの人が3~4回なのですが、10回というのはすばらしいです。多読が完全に生活の一部になっているようです。週3~4回来て家でも読む人、いっぱい来て教室で読む人いろいろです。今年は中学生から100万語達成者が出るのもそう遠くないようです。多読の成果はやはり量にあると思います。いっぱい読んで本物の英語を身につけて将来の夢をかなえってもらいたいともいます。

2009.03.04

-

There's a Hole in My Pocket

初めて見たのはエドベンチャーの勉強会のときでした。ベテランの先生が読み聞かせというか、歌で語ってくれました。とても印象的で大好きになって買った絵本でした。象の子供はポケットに穴があいてるよ、とお父さん象にいいます。縫えばいいよ。どうやって?、針と糸で。どうやって針と糸を手に入れるの? 買うんだよ。どうやって? お金で。どうやってお金をもってくの? ポケットに入れてさ! でも、There's a hole in my pocket! と堂々巡りです。リズムのいいゆっくりした語りのような歌です。きょうは5年生のクラスでCDで聞いてもらいました。このおかしさというか堂々巡りというか、私にはクスリっとするようなおかしさがあるのですが、子供たちにうけたかどうかはちょっと??この絵本のことを調べようと検索したら、ラップミュージックの歌詞になっていたり、いろんなたとえ話に使われたりしているようです。この絵本が、Based on a Traditonal Songと書かれていますから、アメリカではきっと誰でも知っている内容なのかも知れません。実はこの絵本、アマゾンでも紀伊国屋でも売ってないのです。Scholasticにはあるかもしれません。どこかで見たら”買い”の絵本だとおもいます。

2009.03.03

-

Scotland's Burning

小学生のうちにたくさんの歌を歌いたいと思っていますが、なかなか大変です。小さな教室であまり大きな動きをしなくても楽しく歌えるものをいろいろ工夫しています。今日の3、4年生クラスではとても古い歌ですが、"Scotland's Burning"を歌いました。歌詞はScotland's burningScotland's burningLook out, look outFire, Fire, Fire, FirePour on water, Pour on waterこれだけの短い歌です。最初は意味を教えず手遊びで歌います。その後聞こえた言葉を確認、一人で手遊びから、二人で、そのあとは相手をかえてといろいろ動きながら歌います。こんな単純なことなのですが、何回も歌いたがるがるので不思議。体を動かしてイメージしながら歌ったものは体にしみ込んでいくと思います。今年は基本的な歌を丁寧に取り入れていきたいと思っています。

2009.03.03

全15件 (15件中 1-15件目)

1