2012年01月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

江雪

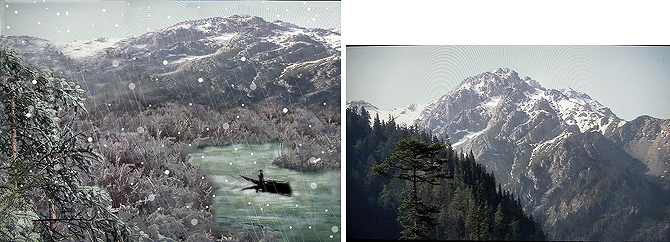

こう せつ りゅうそうげん 江 雪 柳宗元 せんざん とり と た ばんけい じんしょう めっ 千山 鳥 飛ぶこと絶え。 万径 人蹤 滅す。 こしゅう さりゅう おう ひと つ かんこう ゆき 孤舟 蓑笠の 翁。 独り釣る寒江 の雪。 詩文説明見渡す限り多くの山々には飛んでいる鳥の姿もなく、又、すべての道は雪に埋もれ、人影すら見えず足跡もない。静寂の世界の中、寒空の川面に浮ぶ小舟に蓑笠を着た老人が独り静かに釣り糸をたれています。 詩文説明見渡す限り多くの山々には飛んでいる鳥の姿もなく、又、すべての道は雪に埋もれ、人影すら見えず足跡もない。静寂の世界の中、寒空の川面に浮ぶ小舟に蓑笠を着た老人が独り静かに釣り糸をたれています。山々は雪に覆われ飛ぶ鳥も絶え静寂の世界に蓑笠を着けた老人が釣りをしています (右の写真をもとに想像して作った風景であり実在写真ではありません)作者 柳宗元字は子厚、河東(今の山西省永濟県)の人。貞元9年(793)の進士。博学宏辞の試験に合格、校書郎に任ぜられた後、監察御史裏行(地方を回って役人の行為などを調査する役人の見習い)に累進.33才の時、王叔文(政治の革新派)等と交わり、その仲間と見なされ、一党に連座して、永州(湖南省永州府)の司馬に左遷された。元和10年(815)一旦長安に召還されるも忽ちに又出されて柳州(広西省)の刺史(州の長官)になったのを最後として、元和14年(819)、47才の生涯を終えた。柳宗元は韓愈とともに古文家をもって称せられたが、詩においては王維・孟浩然・韋応物と並んで自然派詩人として称された。 柳宗元画像 中国切手(柳宗元)

2012年01月27日

コメント(0)

-

舟大垣を発して桑名に赴く

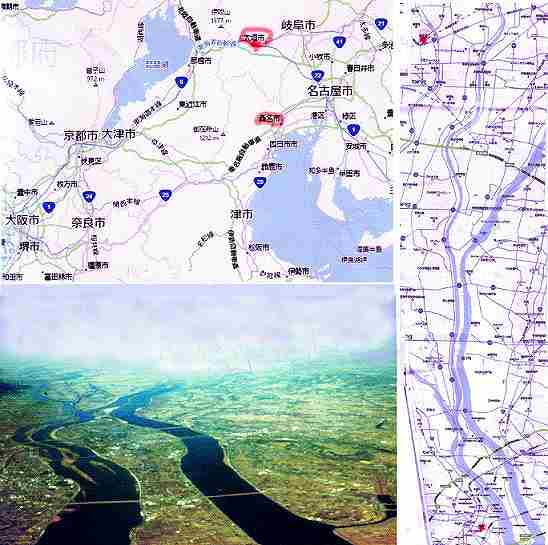

ふね おおがき はっ くわな おも らいさんよう 舟 大垣を発して桑名に赴く 頼山陽 そすい ようよう うみ い なが ろせい がんご きょうしゅう お 蘇水 遥遥 海に入って流る。 櫓声 雁語 郷愁 を帯ぶ。 ひと てんがい あ とし く ほっ いっぽう ふうせつ のうしゅう くだ 独り天涯に在って年 暮れんと欲す。 一篷の 風雪 濃州 を下る。 詩文説明木曽川(岐蘇川とも書くので蘇水)は遥かに遠く海に連なり流れ、船頭の操る櫓の音と空を渡る雁の声が、ものがなしく故郷を思い出させる。まして天涯(幾百里離れた故郷)に旅して、年の瀬も近い今しも、風雪の中を一艘の篷舟に乗って濃州を下っているのである。1、2、左右地図の上の赤印の処が大垣で、下の方の赤印(桑名)迄、濃州(美濃)を苫舟で下っていく。3、写真は遥か遠く海に連なっている。濃尾平野と木曽三川(揖斐川・長良川・木曽川)。 1、頼山陽苫舟に乗って風雪の中、木曽川を下る。(山陽34歳の10月9日、友人の画家浦上春琴、宮脇有景を伴い、美濃・尾張・遠江・伊勢の各地を遊歴し12月帰郷した。帰路木曽川を下り、大垣から舟出して桑名に赴く時、故郷を想うて作る)。 2、頼山陽画像。1、大垣。 2、東海道五十三次川下り図。 3、桑名(桑名城跡の九華公園)河口辺り(当時は小舟がけい留・船番所・回船問屋。宿場・飯屋・茶屋などにぎやかな宿場であった)。 作者 頼山陽(1780~1832)(安永9年12月27日~天保3年9月23日)享年53歳。江戸後期の儒者・詩人・歴史家。頼春水の子、名は襄。大阪の人、生後1年で広島藩儒となった父に伴われ広島に移り、柴野栗山に朱子の「通鑑綱目」を学ぶ。18才の時江戸に出て尾藤二洲に経学・国史を学んだ。翌年帰藩の後、脱藩の罪により一時自宅に閉居させられたが後京都に出て篠崎小竹・梁川星巌・大塩平八郎らと交わった。漢詩人・史論家として有名で「日本外史」以下多数の著書は幕末尊攘派の志士に広く読まれ大きな影響を及ぼした。著書は他に「日本政記」「山陽詩鈔」などある。

2012年01月13日

コメント(1)

全2件 (2件中 1-2件目)

1