2009年01月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

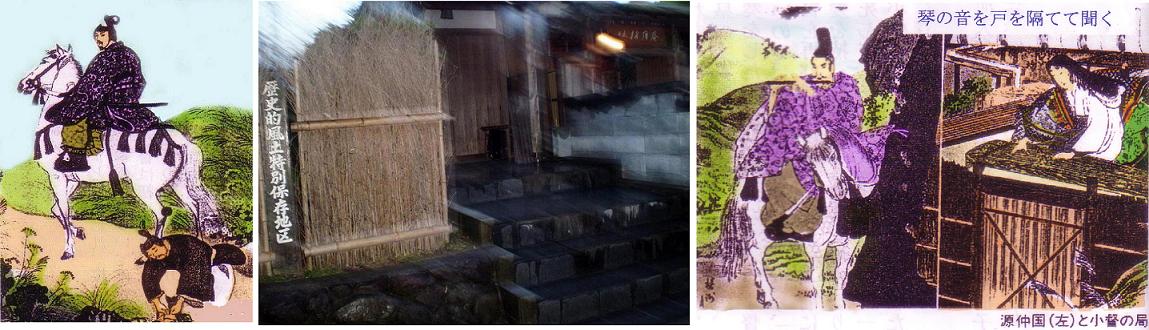

小督局

こ ごう つぼね まつぐちげつじょう 小督の局 松口月城 つき きよ さがの ほと 月は清し嵯峨野の辺り。 き え こと ね と へだ つと 聴き得たり琴の音の戸を隔てて伝うるを。 むげん あいしゅう むげん おも 無限の哀愁 無限の想い。 ひ か いっきょく ひと あわ 非歌 一曲 人をして憐れましむ。 詩文説明嵯峨野の清らかな満月の夕べ、、(高倉天皇が寵愛する小督が密かに中宮より姿を消し、悲しみに暮れていたが、ある日弾正大弼仲国に捜索を頼む)高倉天皇から命を受けた仲国は、小督を探し求め、京都嵐山嵯峨野の辺りにやって来ると、何処からともなく、聞き覚えのある素晴らしい想夫恋の琴の音が流れてきた。その悲歌は、帝を想い奏でる想夫恋の曲であった。その琴の音は、知る者の胸に響き、哀愁を帯びる切々なものであった。高倉天皇を偲んで奏でる小督の想夫恋の曲、胸中如何ばかりの思いであったことでしょう。 左右は仲国が小督を探しまわる絵。 中央は嵯峨野にある歴史的風土特別保存地区と書いてある建物ですが、小督と関係あるかどうか解りませんが、それらしき感じを受けましたので、写真撮影してきました。天竜寺近く小督が隠棲していたと伝えられるところで、小督塚がありました。 仲国が嵯峨野辺りを探し廻ったといわれる周辺の風景、手前に小倉百人一首の歌碑ありました、此処は、小倉山の麓なので至る所に百人一首歌碑があります。また、往年の時代劇大スター大河内伝次郎の立派な山荘がありました。 嵐山渡月橋周辺 右写真は渡月橋袂にある「琴聞き橋」の石碑横に歌が刻まれてあります。 小督局父は桜町中納言といわれた藤原成範。生没年は不詳。容姿美しく、殿上中第一の美女とされ、琴の名手であった。小督は令泉大納言隆房が少将であった頃に恋しあって、隆房の妻になっていたのを高倉天皇が寵愛しておられた葵の前が亡くなり、非常に悲しんでおられたので中宮職の意向で、小督を天皇の御慰め役に差し上げることになり、小督は中宮へ上った。高倉天皇は非常に喜ばれ、小督を深く寵愛された。高倉天皇の正式な中宮は、平清盛の娘の建礼門徳子である。小督が天皇の側に上がるようになってからは徳子が疎んぜられるようになった。清盛はそれを知り、小督に辛く当たる。(清盛は権勢を握る為、天皇の外戚となり娘徳子の皇子誕生を待ち望んでいたので、天皇の愛情が小督に傾いていったのを恐れた。高倉天皇は小督と引き離された翌年に亡くなっています)小督は自分の身に迫る危険よりも、天皇に危険が及ぶのを恐れ、そっと行方をくらましてしまった。それを知って天皇の嘆きはひとしおであったが、風の便りに小督が嵯峨野付近に隠れ住んでいると聞き、弾正大弼仲国に命じて、文を托し、小督を探し宮中へ再び連れて来るように遣わされた。仲国は馬を拝領して満月の灯りを頼りに嵯峨野の辺りを探しまわった。折しも草深い片折戸の向こうから、あの聞き覚えのある想夫恋の琴の音が聞こえてきた。たしかに小督に違いないと案内を乞い対面し、天皇の深いお嘆きを伝える。小督は感激の涙にくれる。小督は宮中に戻ることは天皇の為には良くないと断り、笛の名手だった仲国の笛の音と小督の琴とで、涙ながらに合唱し、また舞い、ひとときを慰めて仲国は一人で帰ったが、天皇はどうしても諦め得ず、後日再び宮中に迎え入れられた。清盛は怒って、小督を捕らえ、清閑寺に押し込め、髪を持って引きずり回したり酷い仕打ちをし、尼にして追い出してしまう。(小督のその後は、はっきり分りません、大堰川に身を投げたとか九州へ落ちていって死んだとか、嵯峨野で一生過ごしたとか。「平家物語」小督塚は嵐山にあり、小督の住んでいた家の跡が有り、高倉天皇の御陵の側にも小督の墓といわれる塔が有る。(尼に身をやつし知人を頼りに九州大宰府を経て、現在の福岡県田川市香春町まで来た頃大雨に遭い伊田川を渡る途中激流に呑まれて成道寺の住職が助けたが、旅の疲れと重なり、病に付き、看護空しく亡くなったといわれ福岡県田川市白鳥町の成道寺に鎌倉から南北朝時代のものと思われるもので、田川市の指定有形文化財として小督の七重供養塔が有ります) 高倉天皇〈11611~1181〉 第80代天皇。後白河天皇第七皇子。母は建春門院滋子。名は憲仁。清盛と後白河天皇との反目の間に苦しみ安徳天皇に譲位後、名目的ながら院政を行った。陵墓は京都清閑寺陵。小督の供養塔もある。 作者松口月城 明治20年~昭和56年(1887~1981)福岡市安徳村今光、藤又四郎の4男として生る。本名榮太。号は、月城・筑紫山人。14歳で松口家の養子となる。熊本医学専門学校卒業。18歳にして開業医師の国家試験に合格。医師となり、時の明治政府・世人を驚かせた秀才。医業の傍ら、漢詩を宮崎来城に学び、詩・書・画に優れる。昭和44年「新体古詩格」を提唱され常に「判り易い詩を」唱え、昭和49年作詩を通じ吟詠の普及振興に尽くした功績により、文部大臣表彰を受けた。著書に『松口月城詩集』がある。 ※今様 (歌謡吟として、峰の嵐かを入れて吟じます)●峰の嵐か松風か尋ぬる人の琴の音か駒をとどめて聞くほ どに爪音しきる想夫恋。●勅(みこと)かしこむ仲国がたたくや賤の片折り戸あわれ 小督の侘び住まい月に声あり不如帰。

2009年01月30日

コメント(6)

-

大楠公 (徳川景山)

だいなんこう とくがわけいざん 大楠公 徳川 景山ひょう し かわ とど あに ぐうぜん みなとがわ いせき みず てん つら豹 は死して皮を留む豈偶然 ならんや。湊川の遺跡水 天に連なる。じんせいかぎり あ な つく な なんし せいちゅう ばんこ つと人生 限り有り名は尽くる無し。 楠氏の精忠 万古に伝う。詩文説明豹(動物)は死んでも人の為に皮を留めて貴重がられている。人は亡くなった後に名を残すといいますが偶然に残るものではない。それなりの功績があって後々までも名を残すのである。大楠公が戦死された遺跡の湊川に来てみると今も当時からの川の水は永遠とつながり流れている。楠木正成一族は、天皇を護るため国賊と戦い艱難辛苦の末、命を落とされたがその忠義の精神は人の心をうち、延々と今も絶え間なく人が訪れ続いている。これからも後世、万古に尽きることなく伝えられていくであろう。(人は一代名は末代)。 湊川神社です。2008年12月30日参拝してまいりました。 右は湊川公園の大楠公の勇姿像です。●「豹は死して皮を留む」で円内は豹。 湊川神社境内をめぐり、水戸黄門さん筆跡の「嗚呼忠臣楠子の墓」の文字と左が水戸黄門さんの像です。 正月前の準備におわれる湊川神社境内(2008・12・30) 中央・大楠公一代記掲示版絵図と説明 右・湊川の自刃の場面図多くの人達が全国から参拝に訪れています。これからも末長く大楠公の遺徳は輝き、連なり続けることでしょう。 上の絵は境内に掲示されていました掲示板の絵図の一部ですが、横に全部説明が書いてありましたが、説明を入れますと紙面が大幅に長くなりますので絵の部分だけを繋ぎ合わせてます)。作者 徳川景山江戸後期の水戸藩主徳川斉昭。字は子信。号は景山。おくり名は列公。15代将軍慶喜の父。藩校弘道館を設立。兵制改革に努力するも朱子学的な尊攘的行動が幕府に嫌われ謹慎を命ぜられる。のち、許されペリーの浦賀来航にあたり、幕政参与、継承問題で大老井伊直弼と対立幽居となり、そのまま61歳没した。人徳から西山公光圀に対し、小西山公と呼ばれた。

2009年01月23日

コメント(2)

-

前兵児謡 (頼山陽)

ぜん へ この うた 前 兵児の謡 頼山陽ころも かん いた そでわん いた ようかん しゅうすい てつ た べ衣 は骭に至り袖腕 に至る。腰間の秋水 鉄をも断つ可し。ひと ふ ひと き うまふ うま き じゅうはち まじ むす けんじ しゃ人 触るれば人を斬り馬触るれば馬を斬る。十八 交わりを結ぶ健児の社。ほっかく よ き なに も むく だんがん しょうやく こ ぜんしゅう北客 能く来たらば何を以てか酬いん。弾丸 硝薬 是れ膳羞。かく な しょくえん よ ほうとう も かれ こうべ くわ客猶お属えん せずんば。好し宝刀を以て渠が頭 に加えん。 詩文説明衣服は足の向こうづねまで袖は腕までであるが、腰の刀は鉄でも斬る程である。触れる物は人でも馬でも斬り、十八歳になれば健児の団体に入る。北方から賊が攻めてきたら弾丸と火薬でもてなしてやろう。それでもなお、宝の刀で、彼の首をはねてやろう。(属えんのえんは厭の下に食の字を入れるブログでは使えない文字でした) (この詩は古詩にあたりますが8行の律詩の場合 最初の2行を纏めて、首聯といいます) 首聯の「衣は骭に至り袖腕に至る。腰間の秋水鉄をも断つ可し」。は、鹿児島名物の兵六餅の絵とマッチしています。当時はこの様な姿だったのでしょう。兵六餅の箱の絵はおそらくこの薩摩健児のことと思い絵が欲しいばかりに一路兵六餅(この餅は私が戦後直ぐの数十年前の頃、小学校の修学旅行で鹿児島に行った時、買って非常に美味しかった記憶があります。当時は砂糖も思うように手に入らない時代でした。セイカ食品株式会社で、意匠登録の絶句の漢詩が書いてあります。懐かしい思いで食べさせて頂きました)を買いに鹿児島まで出かけたようなものです。知覧の武家屋敷と組み合わせてみました。右は霧島の焼酎、黒酢会社の工場見学をしましてその工場で、初めて薩摩示現流を見せて頂きました。それは重たい丸太ン棒で手早く叩き潰すというような剣法で凄いものでした。丸太ン棒を立てたまま身構え走り込んで叩き潰す。一度やられると数秒間に何十回という速さで振り下ろされます。示現流の凄さを感じました。 鹿児島鶴丸城史跡 薩摩藩磯庭園正門 右は霧島今泉篤姫ゆかり跡小学校の中に有る日本最古といわれる井戸山陽が鹿児島に遊んだ折、同地の俚謡「兵子歌」を知り、その勇壮さに感じ、作詞したもの。前後篇に分かれており、その前編である。薩摩(鹿児島)では、戦国時代から藩の少荘男子の、15歳以上25歳以下の青年を「兵児」といって士気を鼓舞させる為、健児社を称えて作ったもの。(後篇は薩摩健児とは名ばかりで、女色におぼれ、いたずらに芸事のみ巧みで武術はたくましくないといったような、前篇とはうって変わって、健児たちの軟弱な様子を詠い軟弱に陥った当時の風潮を戒めている詩でして、私の意にそぐわないので僭越ではありますが、割愛させて頂きます)。車中から見た桜島です 中央は長崎鼻より見た開聞岳 右は薩摩義士を祀ってある墓地(美濃の地で薩摩武士が艱難辛苦の末治水工事を行い神となった薩摩義士として鶴丸城の近くに祀ってありました)

2009年01月16日

コメント(4)

-

天草洋に泊す

あまくさ なだ はく らいさんよう 天草洋に泊す 頼山陽 作くも か やま か ご か えつ すいてん ほうふつ せいいっぱつ雲耶 山耶 呉耶 越か。 水天 髣髴 青一髪。ばんり ふね はく あまくさ なだ けむり ほうそう よこ ひ ようや ぼっ万里舟 を泊す天草の洋。 煙 は篷窓 に横たわって日 漸く 没す。べっけん たいぎょ はかん おど たいはく ふね あ めい つき に瞥見 す大魚の波間に躍るを。太白 船に当たって明 月に似たり。 呉か越かは臥薪嘗胆など春秋時代の呉越の戦いがあった国名を指します。 右は想像の絵を作っています。 詩文説明遥か彼方に見えるのは雲であろうか、山であろうか、また呉の国であろうか、海と空との境の水平線は一筋の髪毛をピーンと一直線に張ったように見える。自分は今、京都から万里も遠く離れた天草灘に来て、船泊まりすることにしたのだが、靄が何処からともなく、舟の窓辺に湧き出て海面を流れていく。海もようやく凪ぎ、陽も西の彼方に沈みつつある。すべて夕日に染まる時、大きな魚が波に躍り跳ねるのが見えた、舟の舳先の正面の星が月のような明るさを見せて、暮れゆく空に輝いている。 天草洋の頼山陽漢詩碑より前の風景を写しましたが視界が広く三方に分けて写しております。 これは上の写真三枚を合わせました。陸地は塗り潰しました。漢詩の碑が此処にあるところを見ると頼山陽はここの場所から海を眺め作詩したのではないかと思われます。 ●再び訪ねた天草本渡にある山陽公園。 と少し先に富岡城が有ります。右端は富岡城入口にある鈴木重成像 頼山陽公園内に天草灘に面して2個の天草洋に泊すの石碑ある。右端は以前に吟友達と同じ場所で撮った写真です。(平仄・韻は故意に、面白く作られたようです。人口に膾炙した有名な詩です) 作者 頼山陽(1780~1832)江戸時代後期の儒者。名は襄(のぼる)、字は子成。山陽の他に三十六峰外史と号した。芸州(広島竹原)の人。父は惟完(号 春水)といい、安芸藩の儒者。山陽は長男。大阪の江戸堀に生まれ、広島で育った。叔父杏坪について読書を学び、詩を作り、父の友人柴野律山を驚倒させた程の詩文の天才であった。18歳にて昌平校に学び20歳、家出し、京都に行くも脱藩の罪で幽閉され、「日本外史」の稿成る。以後菅茶山の廉塾の学頭となる。篠崎三島・小竹親子を訪ねる。京都鴨川に住居し、山紫水明処と名付けた。53歳没。「日本外史」「日本政記」「春秋講義」「山陽詩鈔」「山陽遺稿」「日本楽府」「山陽詩集」「山陽文集」などが有る。

2009年01月10日

コメント(0)

-

新しき年の始め(和歌)

迎 春あたら とし はつはる きょう ふ ゆき よごと新 しき年 のはじめの初春 の 今日降る雪のいやしけ吉事 (大伴家持 作)●吉事は「よごと」と読みます 歌 解釈新しい年のはじめに今降っている雪のように、良いことが沢山積み重なってくれる様に。(この歌のように、新年のこの佳き日に、日本にとって皆様にとっても、良い出来事が沢山あります様に、私もお祈り申し上げます)●新しきは、新(あらた)し「あらたし」がいつの間にか「あたらしい」に変わったらしいです日本最古の歌集「万葉集の編者とされる大伴家持が因幡国(鳥取県東部)の国守として赴任した折の元旦、 新年の祝宴の場に作った歌。(万葉集4516首の内、家持の歌473首でその内の一首、天平宝字3年(759年42歳))の作とあります。●正月の大雪は瑞兆(ずいちょう)と考えられていたようです。 ●大伴の旅人養老2年(718)年、大伴の旅人・母大伴の郎女の長男として生まれ、14才で父旅人と死別、若い時から学問に邁進・歌作りにも才能があった。政治的な立身を目指すも地方官職が多く、宮内少輔・越中国国主など経て、晩年桓武天皇の信頼を得て、時節征東将軍に任命され延暦4年(765) 68歳病没。

2009年01月03日

コメント(6)

全5件 (5件中 1-5件目)

1