カテゴリ: TNK楽歌31

♪ 善も悪も乗せて惑星巡りゆくゴータマ・シッダ・ルータの宇宙

お釈迦さまは「生きることは苦に満ちている。それは、あらがいようのない真理である。だから、生きることが苦しいのは当たり前ともいえるのだ」と説かれています。

その解決方法。苦しみから解放され、安らかに生きるための方法を、仏教の教えとして私たちに残してくれた。それが仏教のそもそもの始めなのですね。

私たちがいのちを授かっているこの"現世"で、いかに悩みや苦しみから開放され、イキイキと生きるか。"今"をイキイキと生きるための智慧、それが仏教なのです。

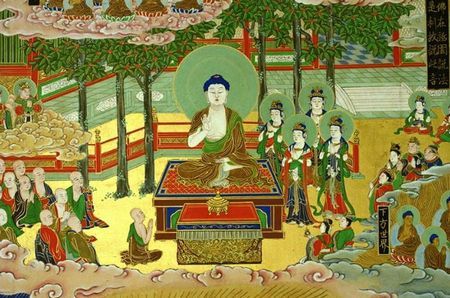

梵字 釈迦如来

●「一切皆苦」・・・人生は思い通りにならない

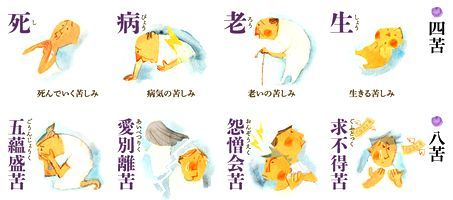

仏教の「苦」とは、単に苦しいということではなく、「思い通りにならない」。この「苦」には、「四苦八苦」と呼ばれる八つの苦しみが挙げられています。

「四苦八苦」

「五蘊盛苦」・・・心身を想うようにコントロール出来ない苦しみ。

「愛別離苦」・・・どんなに愛する人とでもいつかは別れなくてはならない苦。

「怨憎会苦」・・・恨みや憎しみを抱いてしまう人と出会う苦しみ。

「求不得苦」・・・お金や物、地位や名誉が手に入らない苦しみ。

●「諸行無常」・・・すべてはうつり変わるもの

世の中の物事は常に変化を繰り返し、同じ状態のものは何一つ無い。お金や物、地位や名誉、人間関係や自分の肉体に至るまで、このままであってほしいと「執着」することを知り、ものごとは必ず変化し全てが無常の存在であることを理解することが大切。

●「諸法無我」・・・すべては繋がりの中で変化している

全てのものごとは影響を及ぼし合う因果関係によって成り立っていて、他と関係なしに独立して存在するものなどない。自然環境と同じように、絶妙なバランスのうえに成り立っている。自分という存在すら主体的な自己として存在するものではなく、互いの関係のなかで"生かされている"存在であると気がつきます。

●「涅槃寂静」・・・仏になるために仏教が目指す"さとり"

世の中は自分の思い通りにならないことばかり。そんなとき、人は自分以外のものに原因を求め、不満になり、怒りを抱くもの。こうした怒りは全て、自分の心が生み出していると考えます。

その原因となっているのが、疑い、誤ったものの見方、プライドや誇り、欲望などの「煩悩」。こうした煩悩を消し去り、安らかな心をもって生きることこそ「涅槃寂静」、つまり"さとり"の境地なのだ。

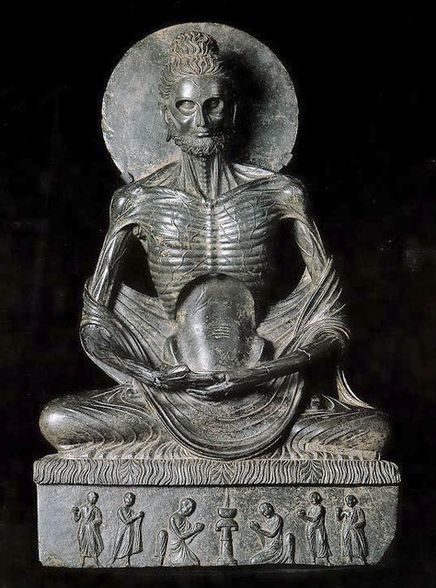

釈迦苦行像 パキスタン

お釈迦さまは「生きるということは思い通りにならないものだから、執着を捨てなさい。執着を捨てれば涅槃に達することができるから、そのために修行をしなさい」と説かれている。

●「四聖諦(ししょうたい)」・・・悟りへ導く四つの真理

「苦諦(くたい)」・・・生きることは思い通りにならないと理解し、苦しみと向かい合う事。

「集諦(しゅうたい)」・・・苦しみの原因は物事に執着した煩悩にあると理解する事。

「道諦(どうたい)」・・・涅槃に達するために修行の道(八正道)を実践する事。

「滅諦(めったい)」・・・煩悩を原因とする苦しみを消し去り、仏教の目指す世界「涅槃の境地」に達する事。

●「八正道(はっしょうどう)」・・・涅槃に達するための8つの正しい道

「正見(しょうけん)」・・・正しい物の見方考え方を持つ事。

「正思惟(しょうしゆい)」・・・怒りや憎しみに左右されることなく、正しい意思で判断し、心の行いを正しくする事。

「正語(しょうご)」・・・嘘や悪口を言わずに正しい言葉を使う事。

「正業(しょうごう)」・・・殺生や盗みなどをせずに正しく生きる事。

「正命(しょうみょう)」・・・行儀よく規則正しい生活を行う事。

「正精進(しょうしょうじん)」・・・良い事に向かって、正しい努力をする事。

「正念(しょうねん)」・・・正しい意識・思いを持つ事。

「正定(しょうじょう)」・・・正しい心を保つ事。

生きて行く上で極々当たり前の事ばかりで、今更何だと思われる事柄が並んでいる。

「世の中には思い通りにならないことがたくさんある。自分にとって都合のいいことばかりは起こらない」という大前提の上で、自分や世の中を見つめていけば、苦しみや悩みを取り去る方法が見つかるのでしょう。

ものごとにこだわらないこと、偏った見方をしないこと。さらに、この世の全てはお互いに関係しあい、つながっているのだということを理解すること。

世の中のあらゆるものが無常であると知っているから、一期一会の出会いを大切にし、自分をめぐる仕事や人間関係の一つひとつのことも丁寧に謙虚に愛情を込めて行うことができる。

全てが縁起によって成り立つものだと知っているから、自分以外のものへ慈悲の心をもって接し、一瞬一瞬を尊く生きることができる。

生かされている"いのち"で毎日を大切に生き、自分本位でなく周りへの思いやりを持って行動することは、苦しみの原因である執着をコントロールすることにもなる。

『 「日蓮宗」いのちに合唱 』 より抜粋

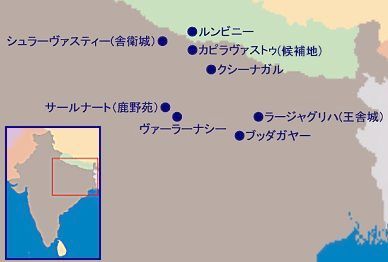

ルンビニ「お釈迦さま生誕の地」 GoogleEarthより

お釈迦さまは、紀元前5~6世紀頃にヒマラヤ山脈の麓、現在のネパール王国の領土内に位置するルンビニーというところで生まれた。

お釈迦さまという呼び名は、釈迦族という部族名に由来し、釈迦牟尼(シャーキャームニ「釈迦族の聖者」の意味)とも、釈尊(「釈迦族の尊者」の意味)とも呼ばれる。その本名はサンスクリット語でガウタマ・シッダールタ(パーリ:ゴータマ・シッダッタ)という。

お釈迦さまことガウタマ・シッダールタは、母マーヤーがお産のために実家に戻る途中、ルンビニーの園で誕生されたという。しかしお釈迦様の母マーヤー夫人は、お釈迦さまを産んで7日後に亡くなり、マーヤー夫人の妹であるマハープラジャーパティー(パーリ:マハーパジャーパティー)がお釈迦さまの養母となって育てたと伝えられている。

「ルンビニ釈尊生誕地聖域計画」が立案され、1978年に日本の建築家丹下健三がマスタープランを作成。現在もこの計画に基づき整備が進められているという。

1997年に、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。

「ルンビニ」は、インドのブッタガヤ、サルナート、クシナガラと共に仏教の4大聖地の一つに数えられている。

釈迦が産湯をつかったという池と菩提樹

菩提樹と僧侶

永遠の平和の火

シュラーヴァスティー(舎衛城)は、釈迦が説法を行ったとされる「祇園精舎」があった寺院。

「祇園精舎の鐘の聲、諸行無常の響あり。沙羅雙樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。驕れる人も久しからず、唯春の夜の夢の如し。猛き者もつひには滅びぬ、偏に風の前の塵に同じ・・・」。

ご存知の「平家物語」の冒頭に詠われている場所。

密教では釈迦如来は、「大日如来」が姿を変えた仏であるとされている。

「西遊記」に登場し、観世音菩薩に経典を授かりに行く僧を探させたのは釈迦如来だし、孫悟空を五行山に封じ込めたのもそう。

悟空が身に付けている緊箍(きんこ)はもともと釈迦如来の持ち物。

玄奘三蔵の弟子になる前、天界で大暴れする彼をいさめるために釈迦如来が「自分の手のひらを出ることが出来るか」と尋ね、その挑戦を受けた悟空が觔斗雲(きんとうん)で世界の果てと思われる五本の柱が立っている場所まで飛んだが、実はその柱は「釈迦如来の指」だったという話が出てくる。

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」と

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題してスタートすることにしました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[TNK楽歌31] カテゴリの最新記事

-

◆ ジョーク、冗談、ユーモアは生活の調味… 2014.10.22

-

◆ 消えていってこそ虹 2014.10.21 コメント(2)

-

◆ 映画っていいね。色々あるから良さも… 2014.10.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

コメント新着

© Rakuten Group, Inc.