テーマ: 短歌(1718)

カテゴリ: 一日一首

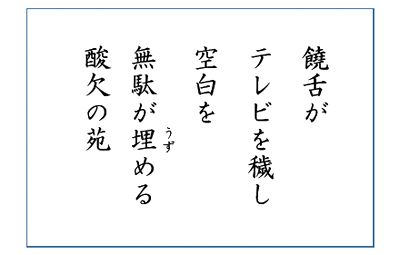

「星の王子さま」のサンテグジュペリが言ったそうだ。〈 完璧が達せられるのは、付け加えるものが何もなくなった時ではなく、削るものが何もなくなった時である 〉。『名言の森』という本から引いたが、芸術論としても人生論としても深みがある。▼通じるものがあろう、亡くなった詩人の長田弘さんはこう書いていた。〈 一人の日々を深くするものがあるなら、それは、どれだけ少ない言葉でやってゆけるかで、どれだけ多くの言葉でではない 〉。詩でも散文でも簡潔な美しさは際だっていた。▼秘密をご本人が「言葉のダシのとりかた」と題する詩に残している。〈かつおぶしじゃない/まず言葉をえらぶ/……はじめに言葉の表面の/カビをたわしでさっぱりと落とす〉▼そして〈血合いの黒い部分から/言葉を正しく削ってゆく/言葉が透きとおってくるまで削る〉。そのあと鍋を火にかけ、言葉の意味を沈めて、沸騰寸前にサッと掬(すく)い取り、黙って漉(こ)しとる――▼そうやって抽出された詩と文には、はっとする一行がいつも静かにたたずんでいた。たとえば、〈立ちどまらなければ/ゆけない場所がある〉。ぜい肉をそぎ切った言葉の数々は、冗舌と喧噪(けんそう)にまみれた心身に、滋味となって染みてきたものだ。▼長田さんの詩句を、小欄も何度かお借りした。震災の痛手が癒えぬ故郷、福島を案じながらの旅立ちではなかったか。享年75。日常というものを生みだす時間と場所を、生涯をかけて慈しんだ人が、静かにペンを置いた。

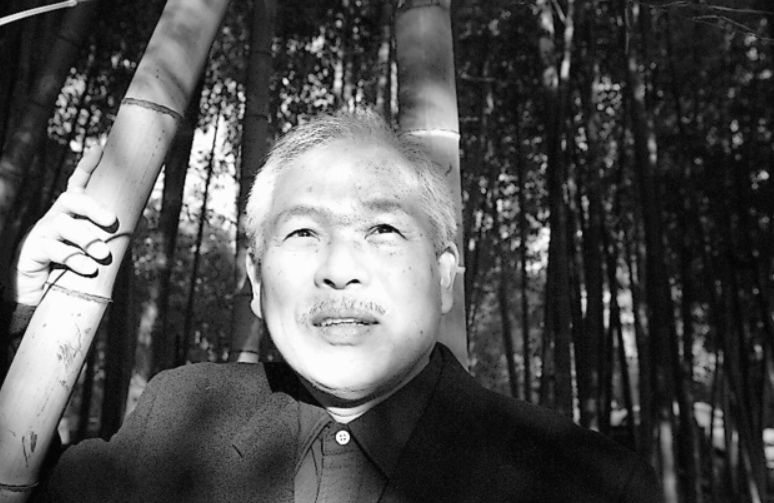

長田弘

戦後60年を迎えるとき、長田弘さんは、「いまためされているのは、

何をなすべきかでなく、何をなすべきでないかを言いうる、言葉の力です」

と考えていた=2004年、東京都内

「 自由とは、どこかへ立ち去ることではない。考えぶかくここに生きることが、自由だ。樹のように、空と土のあいだで。 」(「空と土のあいだで」)。

やさしく深い言葉で人生を歌い、評論や児童文学、翻訳など幅広い分野で活躍した詩人の長田弘(おさだ・ひろし)さんは5月3日、胆管がんのため東京都杉並区の自宅で逝去。

福島市出身。早稲田大学在学中に詩誌「鳥」を創刊。1965年、第1詩集「われら新鮮な旅人」で詩壇に登場し、戦後の叙情詩を代表する詩人のひとりとなった。エッセー集「私の二十世紀書店」で毎日出版文化賞、「記憶のつくり方」で桑原武夫学芸賞、「森の絵本」で講談社出版文化賞。詩集では、2009年に「幸いなるかな本を読む人」で詩歌文学館賞、10年に「世界はうつくしいと」で三好達治賞、14年には「奇跡―ミラクル―」で毎日芸術賞を受賞した。

著書はほかにも「深呼吸の必要」「読書からはじまる」「空の絵本」「なつかしい時間」など数多い。今年4月には半世紀に及ぶ詩業をまとめた「長田弘全詩集」(みすず書房)を出したばかりだった。

「鷲田清一」さんの2015年5月10日の「折々のことば」でも、長田さんの言葉を紹介している。

「 見えてはいるが、誰も見ていないものを 見えるようにするのが、詩だ。 」(長田弘)

視界には盲点があるだけでなく、見えているのに見ようとしないものがある。歴史のある時点ではだれにも見えないものもおそらくはあろう。だから、見ることにはそれなりの努力が要る。工夫が要る。他の人にはどう映っているかをこまやかに参照する必要もある。修業時代にふれたこのことば、わたしにとっては哲学の定義でもある。「読むことは旅をすること」から。

「鷲田清一」哲学者。2015年4月から京都市立芸術大学学長。1949年、京都市生まれ。京都大学大学院文学研究科修了。関西大学教授、大阪大教授、同総長、大谷大教授などを歴任。13年からせんだいメディアテーク館長も務める。著書は、「モードの迷宮」(サントリー学芸賞)、「『聴く』ことの力」(桑原武夫学芸賞)、「『ぐずぐず』の理由」(読売文学賞)、「哲学の使い方」など50冊以上。哲学の視点から身体やケア、モード、アートなどを論じてきた。

「芸術とは目に見えるものを再現することではなく、目に見えるようにすることである」と、パウル・クレーも言っている。すべての芸術に共通する真理だろう。

長田さんが言う、「一人の日々を深くするものがあるなら、それは、どれだけ少ない言葉でやってゆけるかで、どれだけ多くの言葉でではない」は、まさしく短歌にも当てはまる。そして、「言葉のダシのとりかた」は、短歌の極意を語ってもいる。

言葉の「一番ダシ」が出るまでの作業をちゃんとやっているか、旬の野菜をただぶち込んだだけの鍋で満足してはいないか。

この詩の全文を載せておきます。

言葉のダシのとりかた

かつおぶしじゃない。

まず言葉をえらぶ。

太くてよく乾いた言葉をえらぶ。

はじめに言葉の表面の

カビをたわしでさっぱりと落とす。

血合いの黒い部分から、言葉を正しく削ってゆく。

言葉が透きとおってくるまで削る。

つぎに意味をえらぶ。

厚みのある意味をえらぶ。

鍋に水を入れて強火にかけて、

意味をゆっくりと沈める。

意味を浮きあがらせないようにして

沸騰寸前サッと掬いとる。

それから削った言葉を入れる。

言葉が鍋のなかで踊りだし、

言葉のアクがぶくぶく浮いてきたら

掬ってすくって捨てる。

鍋が言葉もろともワッと沸きあがってきたら

火を止めて、あとは黙って言葉を漉しとるのだ。

言葉の澄んだ奥行きだけがのこるだろう。

それが言葉の一番ダシだ。

言葉の本当の味だ。

だが、まちがえてはいけない。

他人の言葉はダシにはつかえない。

いつでも自分の言葉をつかわねばならない。

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題してスタートすることにしました。。◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

☆ 短歌集 「ミソヒトモジ症候群」 円居短歌会第四歌集2012年12月発行

● 「手軽で簡単絞り染め」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[一日一首] カテゴリの最新記事

-

◆ 満10年となりました。 2016.05.07 コメント(2)

-

◆ 長年の便秘が治った様な爽快な気分。 2016.05.06

-

◆ 思い付きの出たとこ勝負 2016.05.05

Re: ◆ 言葉の「一番ダシ」のとり方(05/13)

なりひら さん

とても心に残る一文、ありがとうございました。書き過ぎる、言い過ぎる、やり過ぎる・・そのことが品位・品格を下げ、争いを生む。まさに箴言です。

http://blogs.yahoo.co.jp/dreamnozawak (2015.05.13 15:58:44)

http://blogs.yahoo.co.jp/dreamnozawak (2015.05.13 15:58:44)

Re[1]: ◆ 言葉の「一番ダシ」のとり方(05/13)

sunkyu

さん

なりひらさん、こんにちは。

ありがとうございます。言い過ぎ詰め込み過ぎは自己中心的な自己満足と、戒める必要がありそうですね。

エッセイのポイントの一つに「文章にオチを付けない」というのがあります。独断で勝手なオチを付けられた文章ほど嫌なものは有りませんものね。

私も、この事は何時も心に置いて文章を書くようにしています。

(2015.05.13 18:17:11)

ありがとうございます。言い過ぎ詰め込み過ぎは自己中心的な自己満足と、戒める必要がありそうですね。

エッセイのポイントの一つに「文章にオチを付けない」というのがあります。独断で勝手なオチを付けられた文章ほど嫌なものは有りませんものね。

私も、この事は何時も心に置いて文章を書くようにしています。

(2015.05.13 18:17:11)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

コメント新着

© Rakuten Group, Inc.