全7896件 (7896件中 1-50件目)

-

野鳥 今季初見のツグミ

ツグミ(鶫)柿の実を食べに来たツグミ、今季お初の出会いでした。立つ位置が悪かったので、啄んでいるところが撮れませんでした。

2025/11/28

コメント(0)

-

この花に逢いたくて ムラサキセンブリ

ムラサキセンブリ(紫千振)リンドウ科センブリ属の二年草環境省準絶滅危惧種(NT)種関東以西から九州の海岸からススキ草原、特に蛇紋岩に多く生育茎が赤く、花も赤みが強い紫色でした。今年は白いムラサキセンブリは見つかりませんでした。

2025/11/27

コメント(1)

-

この花に逢いたくて ソナレセンブリ

ソナレセンブリ(磯馴千振)リンドウ科センブリ属海岸の崖地の草地に咲き、葉に厚みがあり艶がある伊豆半島の一部および伊豆諸島の一部のみに生育環境省絶滅危惧ll類(VU)種訪れたのは終盤でほとんどが咲き終わっていましたが小さな株ばかり生育地はいい写真を撮りたいためか、周りの株を踏みつけたり花の咲かないまだ小さな株は目に入らないのか踏みつけられていたり初めて訪れた2016年から比べると、急斜面に新たな道がつくられていたりかなり荒れてしまってます。私自身もそこに足を踏み入れている一人です。今年を最後にしたほうがいいのかな・・・と思ってしまいました。

2025/11/26

コメント(1)

-

道端に咲いていたノジスミレ

仕事帰りにスーパーへ道端に咲いていたノジスミレ

2025/11/25

コメント(1)

-

野鳥

2025/11/24

コメント(1)

-

野鳥 イソヒヨドリ ヒドリガモ

イソヒヨドリ(磯鵯)メスイソヒヨドリカンムリカイツブリ(冠鳰)遠すぎてボケボケですが・・ヒドリガモ(緋鳥鴨)オスヒドリガモ メスヒドリガモ メスヒドリガモペアヒドリガモの群れにオオバン(大鷭)が一羽

2025/11/24

コメント(1)

-

三浦半島へ

関東ふれあいの道 三浦・岩礁のみち剱崎〜三崎港の12キロを歩いてきました

2025/11/23

コメント(2)

-

この花に逢いたくて イヌセンブリ

イヌセンブリ(犬千振)リンドウ科センブリ属の二年草本州から九州の湿地に咲くセンブリは苦く薬用になるが、イヌセンブリは苦くがなく薬用にならないのが由来

2025/11/22

コメント(1)

-

この花に逢いたくて ヒロハセンブリ

ヒロハセンブリ(広葉千振)/別名 ハマセンブリセンブリの海岸型変種センブリの葉よりも幅が広く光沢がある。(ピンボケばかりですが・・)

2025/11/21

コメント(1)

-

高尾・稲荷山~

花探しの高尾山はケーブルカーを利用することが多いのですが、今回は6号路を歩こうと思っていたら、長いこと通行止めになっていた「稲荷山コース」が通行可能になっていたので、稲荷山コースへしばらく通行止めになっていたので、少しは植生もよくなっているのかなと期待してみたけど、そんなに簡単に変わるわけはないですね。あちこち木が倒されていて荒れた感じ、以前からほぼ全面階段になってしまって、昔のような山歩きという雰囲気ではなくなっている。わざわざ階段歩きの苦行をしなくてもよいかな・・・平日なのに山頂もケーブルカー駅も人、人、人、リフトは25分待ちのアナウンス、いつもの「天狗焼き」も長い列ができていたのでスルー、1号路を歩いておりました。1 高尾山口ケーブルカー乗り場2 稲荷山コース 通行止めが解除されました。3 ナラ枯れのため?あちこち木が切り倒されています。4 登山道脇に大きなスズメバチの巣が5 山頂 今日は富士山は見えずでした。盗掘にあいましたケーブルカー山頂駅は大混雑紅葉もきれいに色づいてきました。商店街天ざるを食べました。

2025/11/20

コメント(1)

-

この花に逢いたくて センブリ その2

センブリ(千振)

2025/11/19

コメント(1)

-

この花に逢いたくて センブリ その1

センブリ(千振)リンドウ科センブリ属の二年草関東地方以西の日当たりのよい丘陵地ややや湿った山野の草地に生育ドクダミ、ゲンノショウコとともに日本三大民間薬のひとつ非常に苦く「千回振っても苦い」といわれている。

2025/11/18

コメント(1)

-

この花に逢いたくて ミツバベンケイソウ

ミツバベンケイソウ(三葉弁慶草)ベンケイソウ科ムラサキベンケイソウ属の多年草北海道~九州の山地の林縁や岩礫地や渓流の岩や河原に生育葉が3輪生することからが由来やっと咲いたところに出会えました。蕾が出てから開花までが長い

2025/11/17

コメント(1)

-

この花に逢いたくて イズノシマダイモンジソウ

イズノシマダイモンジソウ(伊豆の島大文字草)ユキノシタ科ユキノシタ属の多年草 日本固有種ダイモンジソウの変種でダイモンジソウよりも遅く咲く。房総半島南部と伊豆諸島に生育茎、葉、花茎ともに腺毛が生える。ダイモンジソウは終盤でしたが、イズノシマダイモンジソウは蕾もあり見ごろでした。

2025/11/16

コメント(1)

-

今日のお出かけ

今日のお出かけは、ちょっと贅沢をしてみました

2025/11/15

コメント(1)

-

この花に逢いたくて ダイモンジソウ

ダイモンジソウ(大文字草)ユキノシタ科ユキノシタ属の多年草北海道~九州の海岸から高山の広い範囲の山間のやや湿った崖や岩場に生育。五弁の花が大の字に似ていることからが由来。去年は花が終わって見ることができませんでしたが、今年は終盤で赤い葯が落ちているものがほとんどでしたがなんとか間に合いました。

2025/11/14

コメント(1)

-

この花に逢いたくて キッコウハグマ

キッコウハグマ(亀甲白熊)キク科モミジハグマ属の多年草北海道南部から九州の低山から山地の森林内の木陰に生育葉の形が亀の甲羅に似て兜や槍や仏具の払子に付けるヤクの毛でつくられた白い飾りの白熊に似ているから蕾はたくさんできるもののほとんどが閉鎖花で開花するのは少ない。一つの花に見えるが3個の筒状花からなる

2025/11/13

コメント(1)

-

この花に逢いたくて カラハナソウ

カラハナソウ(唐花草)アサ科カラハナソウ属つる性の多年草雌雄異株ビール製造に使われるホップの変種で雌果穂は食用になる。雌花が変化した松かさのような花穂苞に包まれた花が集まって咲く雌花

2025/11/12

コメント(1)

-

季節の花 コウヤボウキ

コウヤボウキ(高野箒)キク科コウヤボウキ属の落葉小低木キク科は草本が多い中、珍しく高野山で茎を束ねて箒に使用されたことが由来関東以西~四国、九州の山林の日当たりのよい少し乾燥した林内に生育

2025/11/12

コメント(1)

-

この花に逢いたくて フクオウニガナ

フクオウニガナ(福王苦菜)キク科フクオウソウ属の多年草本州、四国、九州の山地の林下に生育三重県の福王山で発見されたことからが由来久しぶりの出会フクオウソウと思って撮ってみたけどPCに取りこんで拡大したら毛がないフクオウソウは全体に腺毛が生えているが、無毛のものをフクオウニガナというそうです。

2025/11/11

コメント(1)

-

久しぶりの映画鑑賞

※5日ぶりにやっとブログが復活しました。PCは問題なく使えていましたので、楽天さんのトラブルだったのかも・・登山家・田部井淳子さんをモデルにした映画を観てきました。「てっぺんの向こうにあなたがいる」女性初のエベレストを登頂した登山家として脚光を浴び、その後も精力的に活動を続け晩年はガンに侵され余命宣言を受けながらふるさと福島県の高校生たちと富士山に登り続けた田部井淳子さん22年前(2003年)「岩手県立青少年の家」主催の岩手山登山初日は田部井淳子さんの講演がありました。(肖像権の問題があるかもしれませんが・・)7大陸最高峰登頂時の講演岩手山山頂岩手山山頂標柱の左が田部井淳子さんスケジュールの都合で途中で下山する予定でしたがせっかくみんなで登っているんだからと山頂まで登ってくれてグループごとの記念写真に納まってくれました。田部井淳子さんと一緒に撮っていただきました。とっても気さくで親しみやすい方でした。「デジカメ新しくしたので、撮り方がわからないのよ」って、一緒に花の写真を撮ったりもしました。

2025/11/10

コメント(1)

-

昨日はスーパームーン

残念ながら、昨日は曇って月は見えませんでした。1日遅れの月です。パソコンの調子が悪くて使えません。

2025/11/06

コメント(1)

-

小諸にて

8月に解散した「山の会」会の創設者の居酒屋オーナーの妹さん夫妻が小諸駅前で経営しているレストランで年に一度「宴会&食事会」を開催していて、オーナーから今年も計画してほしいとの要望で有志が集まることになりました。黒斑山トレッキング終了後、路線バスで小諸に移動小諸駅前「秋灯り小諸」ホテルにチェックイン会場のキャンディーライト

2025/11/05

コメント(1)

-

浅間外輪山 黒斑山~蛇骨岳

2025-11-01 8月に解散した山の会の有志8人が参加しての山行予報はCランクでしたが、当日は風が強かったもののウソのような晴れ車坂峠からスタート表コースを歩きます。八ヶ岳連峰の奥に富士山黄葉のカラマツの中の登山道黒斑山の向かいにある篭の登山途中にある避難用シェルター槍ヶ鞘(標高2294m)樹林帯を抜けると目の前に浅間山トーミの頭(2320m)2年前、雪が降ってきてトーミの頭手前で敗退今回はリベンジ黒斑山(標高2404m)前回途中敗退のリベンジで黒斑山は登頂できました。時間的に蛇骨岳往復する時間がありましたが前回途中敗退したときと同じく先に行きたくないという仲間がいて意見が分かれましたが5人が蛇骨岳へ3人が先に下山することに左奥が浅間山山頂(標高2568m)から噴煙が上がっています。右が前掛山(2524m)噴火警戒レベル2で2キロ以内立入禁止で賽の河原分岐から先は登れません。4年前は山頂手前の前掛山まで登りました。蛇骨岳(標高2366m)8月に登った四阿山が見えていました。午後から天気が崩れる予報下山途中あっという間に浅間山がガスに覆われていきましたトーミの頭まで戻ってきました。中コースで一気に下山無事車坂峠に下山下山後の黒斑山高原ホテルの温泉に入り、バスで宿泊先の小諸駅に向かいます。

2025/11/04

コメント(1)

-

季節の花 ホソバリンドウ

ホソバリンドウ(細葉竜胆)リンドウ科リンドウ属本州から四国、九州の湿地帯に咲く、リンドウよりも葉が細い

2025/11/03

コメント(1)

-

季節の花 リンドウ

リンドウ(竜胆)リンドウ科リンドウ属の多年草本州~九州までの山地や丘陵地、草地などに生育する熊胆よりも苦くて薬用になることからが由来絶滅危惧種の花の実を探しに行ったら、草刈りがされていて棒が立っているところだけ草刈りがされていなかったのでなんだろうと近くへ行ってみたらリンドウでした。探し物は年々少なくなっていたので、もしかしたら絶えてしまうかも・・・

2025/11/02

コメント(1)

-

一年ぶりの入笠山 出会った花その3

2025/11/02

コメント(1)

-

黒斑山へ

昨日の天気が嘘のような青空に浅間山の黄葉が綺麗でした

2025/11/01

コメント(0)

-

季節外れの河津桜

2025年10月毎年、この地の桜はこの時期にちらほらと咲いています。

2025/10/31

コメント(1)

-

冬鳥がやってきた ハシビロガモ ホシハジロ

ハシビロガモ(嘴広鴨)ホシハジロ(星羽白)渡り鳥ではありませんがカルガモ(軽鴨)羽根が切れちゃった(T_T)こちらも定着しています。オオバン(大鷭)

2025/10/30

コメント(1)

-

この花に逢いたくて ツクバネ

花の時期を逸してしまい実の季節に出会えました。ツクバネ(衝羽根)ビャクダン科ツクバネ属の落葉低木雌雄異株で山地の他の樹木に半寄生する実の先端に4枚の苞が残り、羽根つきのつくばねに似ているからが由来雌株の近くにあったのでこれが雄株ではないかと?来年は花の時期に確認しなければ・・

2025/10/29

コメント(1)

-

ギンリョウソウモドキ

長く続いた猛暑から一気に秋が来て冬を思わせるような寒さを感じる日もあるこのごろです。野山を歩くと花の季節は終盤になり実の季節になってきました。ギンリョウソウモドキ(銀竜草擬)/アキノギンリョウソウ(秋の銀竜草)ツツジ科シャクジョウソウ属の多年草菌従属栄養植物北海道~九州のやや暗い林の中に生育ギンリョウソウに似ているが、ギンリョウソウの果実は液果、ギンリョウソウモドキは蒴果になる秋に咲くことからアキノギンリョウソウともいわれている。ギンリョウソウモドキの果実7月に芽が出てきたギンリョウソウモドキ

2025/10/28

コメント(1)

-

ヒオウギの種子

ヒオウギ(檜扇)アヤメ科アヤメ属の多年草葉が扇状に広がっていることから宮廷人が持つ檜扇に似ていることからが由来黒く艶がある種は射干玉(ぬばたま)と呼ばれ、和歌で黒や夜の枕詞に使われている。和菓子の烏羽玉(うばたま)はヒオウギの実を模したもの7月に咲いたヒオウギ

2025/10/27

コメント(1)

-

日本の野生蘭 アケボノシュスラン

アケボノシュスラン(曙繻子蘭)ラン科シュスラン属の多年草葉の色と感じが織物の繻子に似ていることから付けられたシュスランに似て、花が夜明けの空の色、曙の色にたとえたことが由来緑がかっている背萼片シロバナ

2025/10/26

コメント(1)

-

季節の花 ホトトギス2種

ホトトギス(杜鵑草)ユリ科ホトトギス属の多年草 日本固有種北海道西部、関東地方以西、四国、九州の山地の半日陰に生育花被片の紫色の斑点が鳥のホトトギスに似ているからが由来タイワンホトトギス(台湾杜鵑草)ユリ科ホトトギス属の多年草環境省絶滅危惧IA類(CR)台湾で普通に見られるが日本では西表島に生育街中で見られるのは園芸種

2025/10/25

コメント(1)

-

季節の花 キンモクセイ

キンモクセイ(金木犀)街を歩いているとさわやかな香りがただよってきます。去年より1週間遅く、一昨年と比べると20日も遅く咲きました。

2025/10/24

コメント(1)

-

筑波山へ

半年ぶりの筑波山今年4度目だけど、今日は登りケーブルカー、下りロープウェーで山登りではなかったような・・・それでも16000歩は歩いている・・・つくば駅からのバスの車窓から左男体山、右女体山男体山のほうが標高は低い随神門拝殿まずはお参りしてから今日は、先が長いのでケーブルカーでスタートです中間地点ですれ違いトンネル御幸ヶ原から男体山女体山奥に日光連山今日は自然研究路へ男体山を一周しています立身岩間宮林蔵が13歳の時に立身出世を祈願した岩親鸞聖人が餓鬼道に落ちた人たちを救うために祈った岩少しだけ色づいてきた男体山頂分岐一旦山頂へ登ります。男体山山頂(標高870m)うっすらと富士山が見えています。あずまや自然研究路へ戻ってすぐにいつもは常連さんたちがいるのですが・・大石重ね筑波山神社で祈祷した石に願いを書いて、ここに置くと願いが叶うそうな・・御幸ヶ原に戻ってきました。今日は幼稚園、小学校、中学校の遠足で賑やかでした。あまりの寒さでけんちんうどんをこのお店空いてたので入ったら一番高かった・・ガマ石筑波山へ初めて来たのが高校の遠足半世紀以上前のことだった・・女体山山頂(標高876m)深田久弥の日本百名山に選定されている一番標高が低い山1000mない山は鹿児島県の開聞岳(924m)女体山から歩いて下る場合はこの鎖場を通過今日はゆっくり歩いたら時間がちょっと足りなくなっちゃったのでロープウェーで降ります。つつじヶ丘バスが発車したばかりで1時間待ちこのコーヒーはインスタント?ぬるくて粉っぽくて正直まずかった・・つつじヶ丘からのバスの車窓から手前、女体山、奥が男体山

2025/10/23

コメント(1)

-

日本の野生蘭 マヤラン

マヤラン(摩耶蘭)ラン科シュンラン属花茎は葉緑素を持つが葉を持たないので、菌類と共生して栄養を得ている菌従属栄養植物環境省絶滅危惧ll類(VU)神戸の摩耶山で発見されたのが由来6月後半~7月前半に一度花を咲かせて枯れ、秋にもう一度花茎を出して花を咲かせます。

2025/10/22

コメント(1)

-

この花に逢いたくて ホソバノツルリンドウ

ホソバノツルリンドウ(細葉の蔓竜胆)リンドウ科ホソバノツルリンドウ属の多年草のつる性植物環境省絶滅危惧ll類(VU)北海道、本州、四国の山地から亜高山帯の林縁や薮、道路の法面に稀に生育。ツルリンドウに似ているが、全体に細く、葉が狭い。ツルリンドウは花冠が5裂して副片があり、ホソバノツルリンドウは花冠は4裂で副片がない。

2025/10/21

コメント(1)

-

季節の花 リンドウ

秋の野山を歩くと出会う花リンドウ(竜胆)リンドウ科リンドウ属の多年草本州から九州の山地や丘陵地、草原に生育薬用に熊胆よりも苦いことからが由来

2025/10/20

コメント(1)

-

ブログ開設20周年

2005年10月19日にブログ開設して20年たちました。皆様の応援会って続けてこられました。これからもよろしくお願いいたします。ゲンノショウコ(現の証拠)/ミコシグサ(神輿草)日本三大民間薬の一つ煎じて飲むとすぐに効くことからが由来ミコシグサ実が弾けた形が神輿に似ているから

2025/10/19

コメント(1)

-

富士山

2025/10/18

コメント(1)

-

蝶々 アサギマダラ

アサギマダラ(浅黄斑)2000キロを舞う渡り蝶5月から6月、南の地から涼しい北の地へ移動する休憩地として、10月中旬ごろに世代交代して南へむかう休憩地として、大分県姫島のアサギマダラの乱舞をいつか見てみたい・・・

2025/10/17

コメント(1)

-

ツリフネソウ3色

ツリフネソウ(釣船草 吊舟草)/ムラサキツリフネ(紫釣船)ツリフネソウ科ツリフネソウ属の1年草普通に見られるのは、別名のように赤紫色の花が咲きますが、稀に色変わりが見られます。今回は、白色と淡いピンク色を見ることができました。シロバナツリフネソウ淡いピンク色のツリフネソウ通常の赤紫色のツリフネソウ

2025/10/16

コメント(1)

-

一年ぶりの入笠山 その6 出会った実 (完)

9月末に出かけてから半月以上たってしまいましたが残り花以外にたくさんの実に出会いましたので記録として載せてみます。ツノハシバミ(角榛)カバノキ科ハシバミ属の落葉低木ヨーロッパ原産食用ナッツのヘーゼルナッツが実るセイヨウハシバミの近縁種北海道~九州の温帯山地の日当たりのよい林縁に生育嘴状に伸びた総苞が独特の形をしていることからが由来ですが雌花もユニークで時期になると探してしまいます。雌花は早春に咲きますが、雄花はすでにでき始めています。ズミ(酸実 棠梨 桷)/別名 コリンゴ、ミツバカイドウ、コナシバラ科リンゴ属実が酸っぱいからとか、染料になるからが由来ズミの葉は楕円形の葉が多いがときに3~5裂する葉もあるので見分けることができるヤマナシ(山梨)の実バラ科ナシ属本州中部以南から四国、九州に自生し、梨の原種とされる。酸味が強く生食には向かないが香りがよく(また匂いを嗅いでいなかった)果実酒にできるとか。5年周期で大豊作になり、翌年は不作になるとか、今年はたくさん実がなっていました。入笠山にはズミ、エゾノコリンゴがあるのは知っていましたが、ヤマナシがあるのは今回初めて知りました。来年は花の時期に見なければ・・・ヤマナシの実今はたくさんの種類の梨がありますが、昔ながらの長十郎の味に似ているとかヤマブドウ(山葡萄)ブドウ科ブドウ属今年は実が少ないような・・ヤマボウシ(山法師)の実ミズキ科ミズキ属東北地方南部から九州までの山地や野山の林内や湿った林縁に生育花序を僧兵の坊主頭に白い総苞片を白い頭巾に見立てたころが由来若葉は食用に果実は生食できるが近縁種の街路樹のハナミズキは毒がある。メギ(目木)/別名 コトリトマラズメギ科メギ属の落葉低木茎や根を煎じて目薬にしたこと、棘が鋭いことことから小鳥が止まれないだろうからが由来ミヤマガマズミ(深山莢蒾)ガマズミ科ガマズミ属の落葉低木北海道~九州の丘陵地から山地の樹林内や林縁に生育。オオカメノキ(大亀の木)/ムシカリ(虫狩)ガマズミ科ガマズミ属の落葉低木、落葉小高木葉の形が亀の甲羅に似ているから、葉が虫に食われやすいからが由来北海道~九州の寒冷な山地のブナ林や針葉樹林内に生育早春には冬芽が飛騨地方のさるぼぼ人形に似ているので探してしまいます。マユミ(真弓)ニシキギ科ニシキギ属の落葉低木新芽は食用になるが実は有毒日本全土の山地や丘陵地の明るい尾根や低木林内に生育ツルウメモドキ(蔓梅擬)ニシキギ科ツルウメモドキ属のつる性木本雌雄異株北海道~九州の低地や山地の日当たりのよい林内に生育秋に実が割れると鮮やかな橙赤色の種がでてくるので冬場の野鳥のエサになる。リースの材料としても利用される。フウリンウメモドキ(風鈴梅擬)?モチノキ科モチノキ属の落葉低木雌雄異株本州から九州に生育する日本固有種ウメモドキの葉に似て花柄が長いことからが由来ナナカマド(七竈)バラ科ナナカマド属の落葉小高木燃えにくく7回竈に入れても燃え残ることからが由来ですが、よく燃えるとの説もあるそうです。イボタヒョウタンボク(水蝋瓢箪木)スイカズラ科スイカズラ属の落葉低木の日本固有種中部地方の一部から北関東の一部のフォッサマグナ要素の植物枝先の葉腋から2個の花を咲かせて2個並んで実がなり合着はしません。エゾスズラン(蝦夷鈴蘭)の実ラン科カキラン属の多年草以前はたくさんありましたが、今はほとんど見つけることができなくなりました。ツバメオモト(燕万年青)の実ユリ科ツバメオモト属の多年草葉が万年青に似て実の色が燕の色に似ているからが由来今年は白い花の時期に見ていなかったかも・・・スズラン(日本鈴蘭)の実キジカクシ科スズラン亜科スズラン属入笠山にはゴンドラ山頂駅のすずらん山野草公園にはドイツスズランが植栽されています。「花の百名山」のニホンスズランは、入笠湿原~お花畑~入笠山山頂までに生育しています。マイヅルソウ(舞鶴草)の実キジカクシ科スズラン亜科マイヅルソウ属葉が家紋の舞鶴紋に似ているからだそうですが、花が咲く姿が鶴が舞う姿に似ているからかと思っていました。マムシグサ(蝮草)の仲間の実サトイモ科テンナンショウ属入笠山にはホソバテンナンショウが生育しているとのことですが同定できませんのでマムシグサとヤマシャクヤク(山芍薬)の実ボタン科ボタン属の多年草すずらん山野草公園に植栽されていました。今年は花の時期に出会うことができませんでした。ルイヨウショウマ(類葉升麻)の実キンポウゲ科ルイヨウショウマ属の多年草北海道~九州の山地の林内に生育。すずらん山野草公園内に植栽?今年は北海道で花に出会うことができましたが、実を見るのは初めてでした。ミズタマソウ(水玉草)の実アカバナ科ミズタマソウ属の多年草毛の生えた実が霧がかかった水玉に似ているからが由来毎年、3.4回は出かけている入笠山ですが、今年は一度だけになってしまいました。花の名山として人気がある入笠山、来年はやはり花が咲く時期に出かけたいと思います。(完)

2025/10/15

コメント(1)

-

季節の花 カラスノゴマ

以前は毎年出会えていたのに最近はなかなか出会えていませんでした。カラスノゴマ(烏の胡麻)アオイ科カラスノゴマ属の一年草

2025/10/14

コメント(1)

-

出会った花 マルバルコウ

マルバルコウ(丸葉縷紅)ヒルガオ科サツマイモ属の蔓性一年草熱帯アメリカ原産ルコウソウがシダのように分かれているのに対して葉が丸いことが由来

2025/10/13

コメント(1)

-

季節の花 オケラ

オケラ(朮)キク科オケラ属の多年草本州から九州の日当たりがよく水はけがよい山野や丘陵地の草原や林縁などに生育雌雄異株で春の若芽は山菜として食用になり「山でうまいはオケラとトトキ(ツリガネニンジン)」といわれている。晩秋の根茎は生薬として健胃、胃腸、利尿などに利用される。お正月の屠蘇散の主原料となっている。

2025/10/12

コメント(1)

-

出会った花 ナギナタコウジュ

ナギナタコウジュ(薙刀香薷)シソ科ナギナタコウジュ属の1年草北海道~九州の山麓の道端に生育する葉腋からでる花穂は一方向に花をつける。ハナアブ

2025/10/11

コメント(1)

-

出会った花 ジャコウソウとタニジャコウソウ

ジャコウソウ(麝香草)シソ科ジャコウソウ属の多年草北海道~九州の山地の湿り気のある木陰や谷間に生育する日本固有種葉腋からでる花柄が短い。~~~~~こちらは開花直前でした。タニジャコウソウ(谷麝香草)シソ科ジャコウソウ属の多年草神奈川県以西から四国、九州の主に太平洋側の温帯の山地の谷沿いの湿った林床に生育牧野富太郎がつけた名前葉腋から出る花柄が長い環境省準絶滅危惧種(NT)

2025/10/10

コメント(1)

全7896件 (7896件中 1-50件目)

-

-

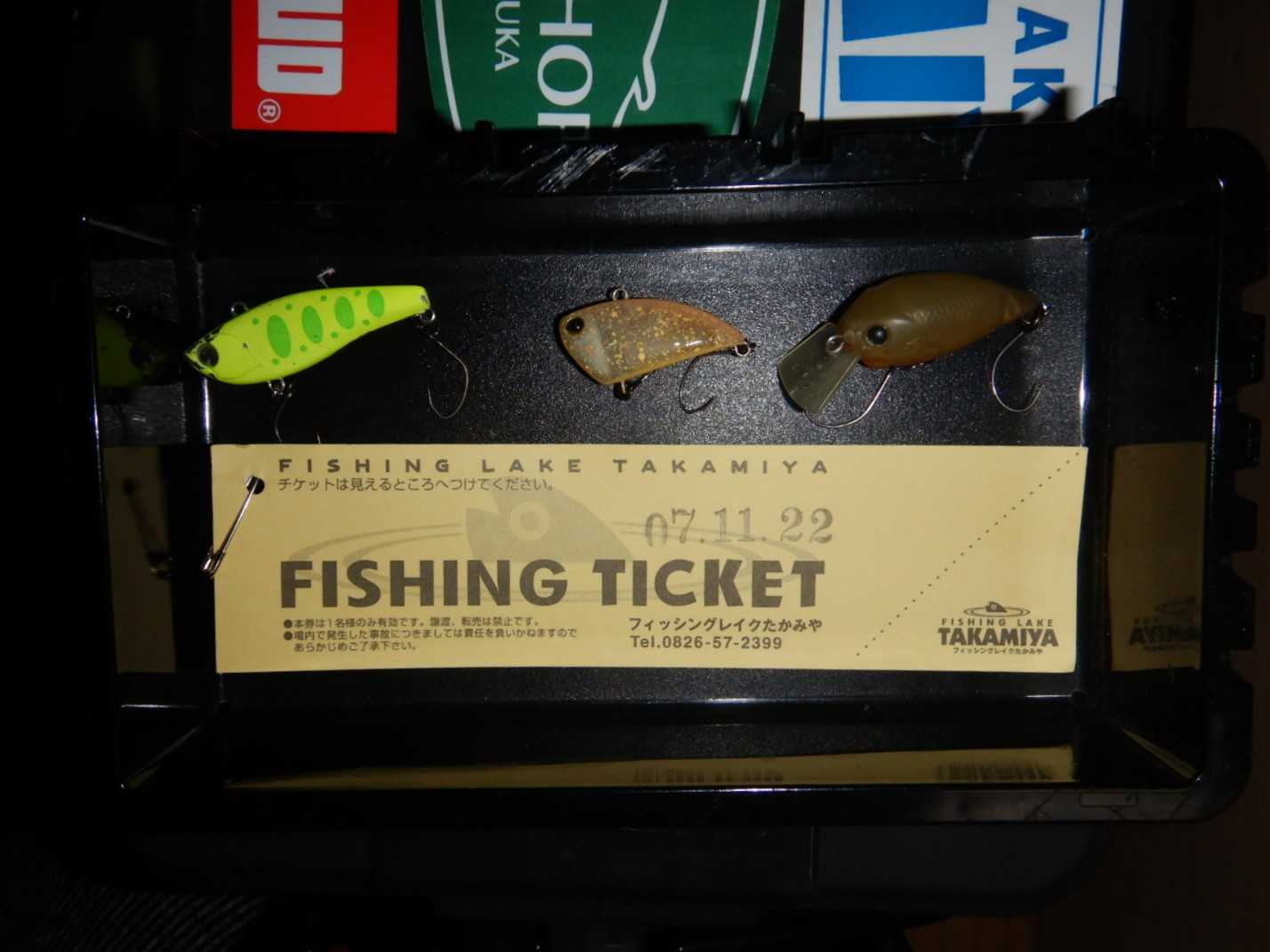

- 管理釣り場のルアーフィッシング

- かなり厳しかった

- (2025-11-26 18:30:07)

-

-

-

- フライフィッシング【flyfishing】

- オトコのロマンを追い掛けよう ~20…

- (2025-11-29 06:13:35)

-

-

-

- キャンプを楽しむ方法

- 【映えないキャンプ】茨城県牛久市「…

- (2025-11-28 14:55:09)

-