PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

金鎖、ツツジ2種、芍…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【久しぶりの卵焼き … New!

Gママさん

New!

Gママさん

富士宮市の寺社史蹟… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【久しぶりの卵焼き …

New!

Gママさん

New!

Gママさん富士宮市の寺社史蹟… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

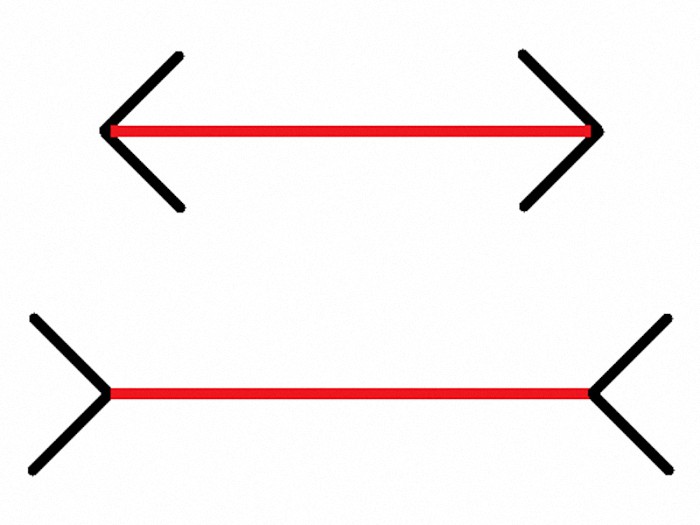

『 ミュラー・リヤー錯視

』。

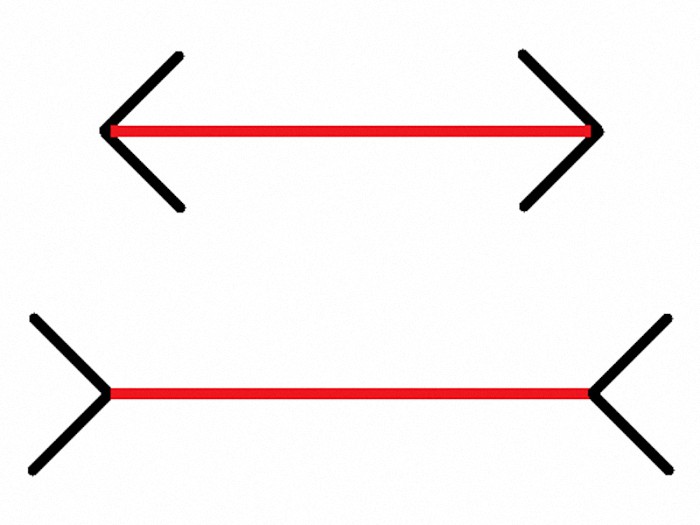

2本の水平線はどちらが長く見えますか?

100年以上前に報告された、おなじみの錯視図形です。

ドイツの心理学者であるフランツ・カール・ミュラーリヤー(Franz Carl Müller-Lyer)が120年

以上前に発表したもので、非常に古くから知られているので、多くの人がどこかで見たことが

あると思います。上下の水平線の長さを比べてください。

この2本の赤い直線部の水平線が同じ長さである、ということを知っていても、やはり下の方が

長く見えます。

視覚システムが黒い斜め線をも含めてしまう、ということです。

この錯視はどうして起こるのでしょうか。全容は解明されていないとのことですが、現在の

ところもっとも有力視されているのは、1963年にイギリス・ケンブリッジ大学のリチャード・

グレゴリーが発表した解釈です。

矢羽を隠してしまうと上下段の赤い線分は同じ長さとわかるわけですから、矢羽の存在が錯覚を

生じさせる要因であることは疑いようがありません。グレゴリーの説明によれば、矢羽が加わる

ことで、私たちの脳は、この図形を「三次元的」に認識するようです。具体的には、次の図の

ように考えられます。

左に示したように、紙を蛇腹のように折りたたんだ状態を想像してください。両端に内向きの

斜め線が入ったところの線分は、山折りになっていて手前の方にあるとみなせます。

一方、両端に外向きの斜め線が入ったところの線分は、谷折りになっていて奥の方にあると

私たちの脳には「遠くにある物を過大視する」という習性があるため、「今はこの大きさに見えて

いるけど、遠くにある物なら実物の大きさは相当大きいのだろう」と考え、逆に近くにある物に

ついては「近くにあるから大きめに見えているだけで実物はそんなに大きいわけではない」と

考えるのです。この習性が影響して、「同じ大きさに見える線分であっても、山折りになっていて

手前の方にある線分よりも、谷折りで奥の方にある線分の方が実際には長いだろう」と脳が

ミュラーリヤー錯視はシンプルですが、無意識のうちに、遠近を考慮して実物の大きさを推定

しようとする、脳のしくみのすごさがわかる錯視図形なのです。

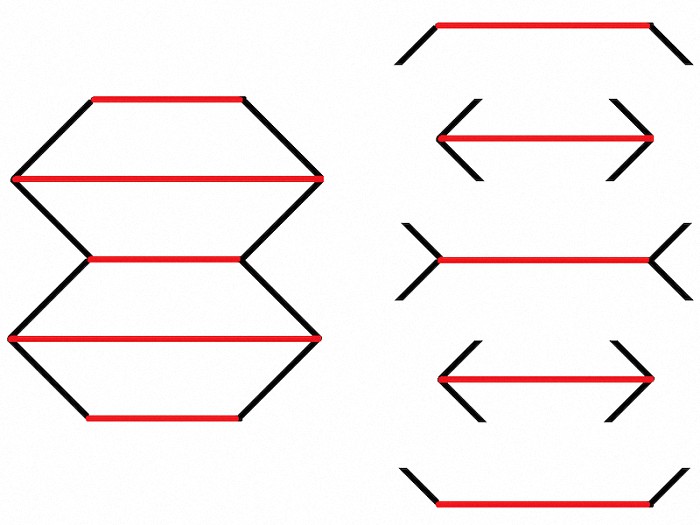

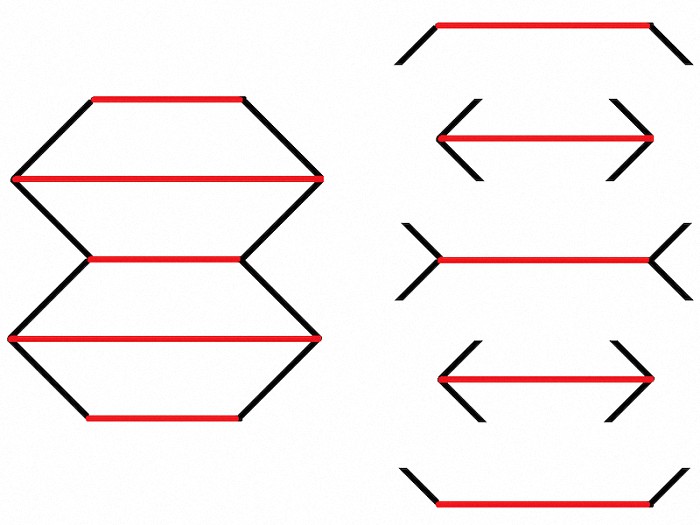

「 エビングハウス錯視 」

同じ大きさの円でも、周囲の円によって大きさが異なって見える錯覚を「エビングハウス錯視」と

いいます。ドイツの心理学者エビングハウスが記憶の研究のなかで報告した錯視図形です。

同じ大きさの二つの円の周囲を、それぞれ小さな円で囲んだ場合と大きな円で囲んだ場合、

前者の円は後者の円よりも大きく見えること。

これは「近くにあるときも、遠くにあるときも大きさ自体は常に一定である」という脳の意識が

作用して「左と右どちらも同じ大きさに見えるけど、奥行きが左の方が狭いからこちらが

大きい」と勝手に判断してそう見えてしまうと言われています。

私たちはものの大きさをみつもるときに、ものだけでなくまわりのようすも参考にしているため

と考えられています。月が地平線近くで大きく感じられるのも、同じようなしくみがはたらいて

いると考えられています と。

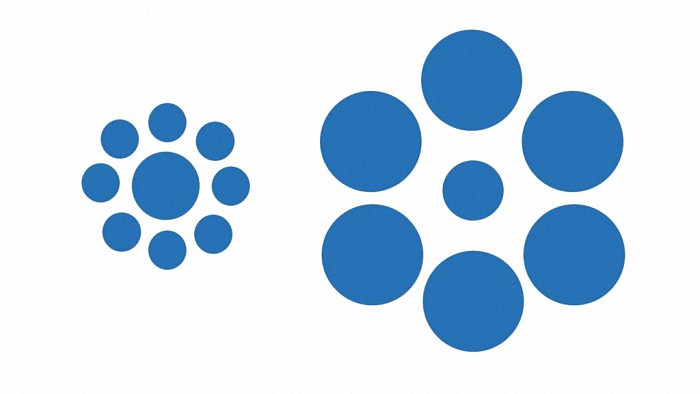

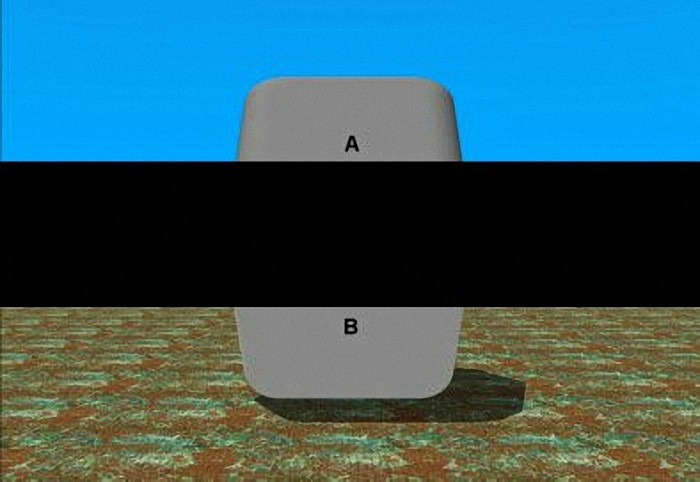

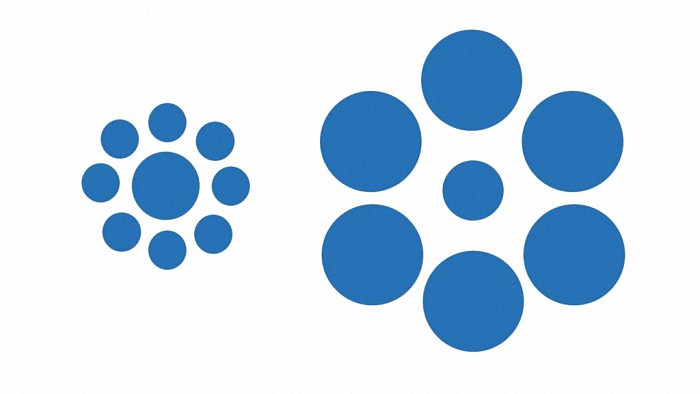

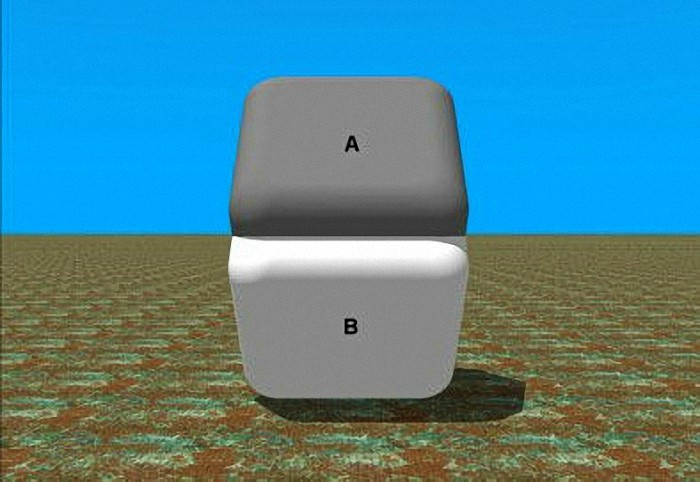

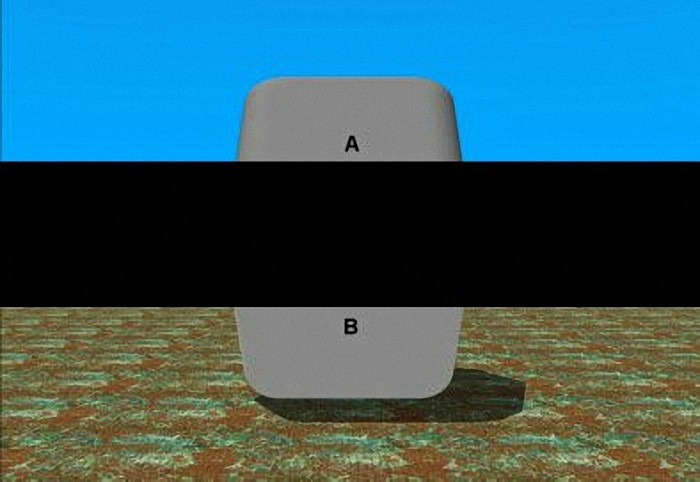

『 同一色の2面 』

AとB、そのまま見るとAが灰色、Bが白に見えます。

周囲の色から錯覚してしまいますが、AとBは全く同じ色なのです。

2つの面が交わる真ん中部分を隠してみるとよくわかります。

完全な同色には、まだ見えませんが、Bの色がかなりAに近づいていると見えます。

『 クレーター錯視 』

上が凸、下が凹に見えませんか?

上の写真を、 180度回転(逆さに) して見ました。

上の写真では、 凹に見えた下段部分が上段になると凸に見えて来る のです。

人間の脳は無意識のうちに左上から照明があたっていると仮定して画像を見ることから

このような現象がおきるのだと。

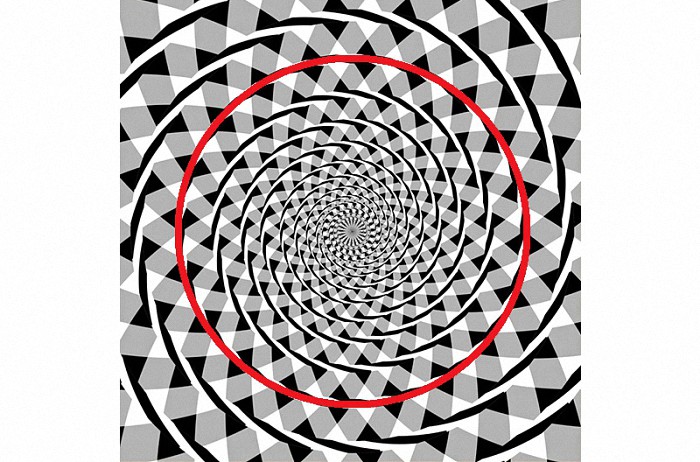

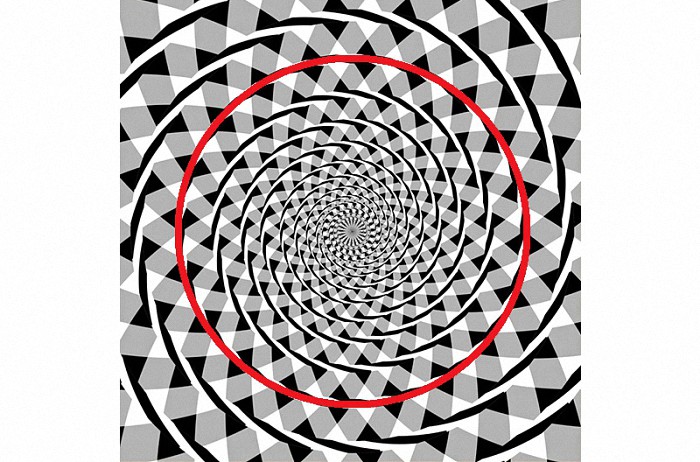

1908年にイギリスの心理学者ジェームス・フレイザーにより発表された図形で、

『 フレイザー錯視 』。

ゆがんだチェック模様の上に、うずまきが描かれているように見えます。うずまきのどこかに指を

おいて、中心へ向かってなぞってみましょう。

すると、渦巻きのように見えましたが、 実は円形 。

半径が違ういろいろな円が描かれているのです。つまりうずまき模様に見えたパターンは、実は

同心円(どうしんえん)だったのです。

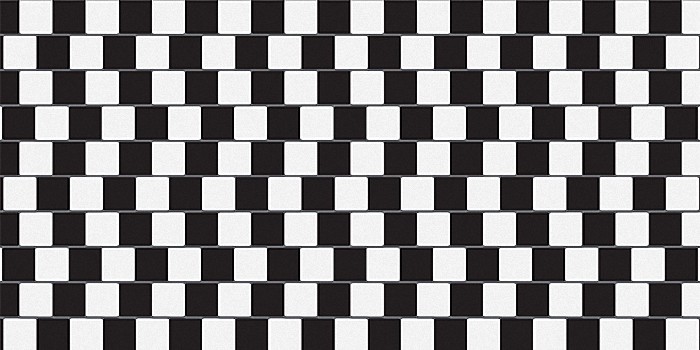

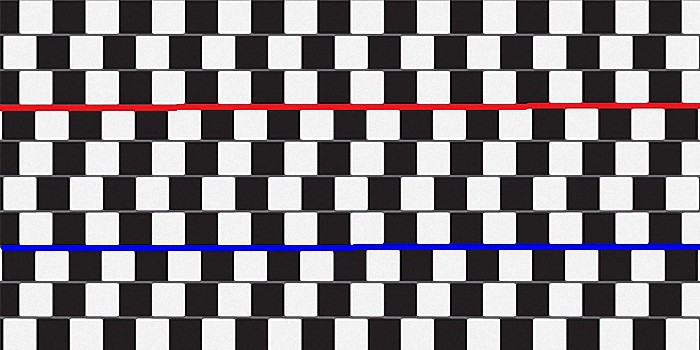

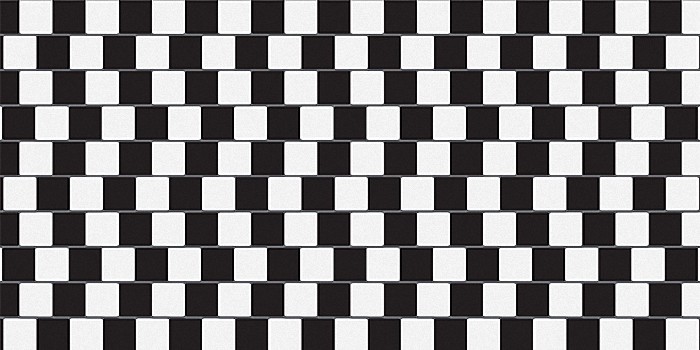

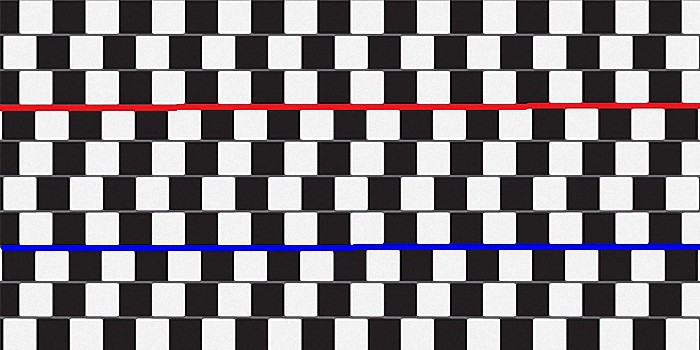

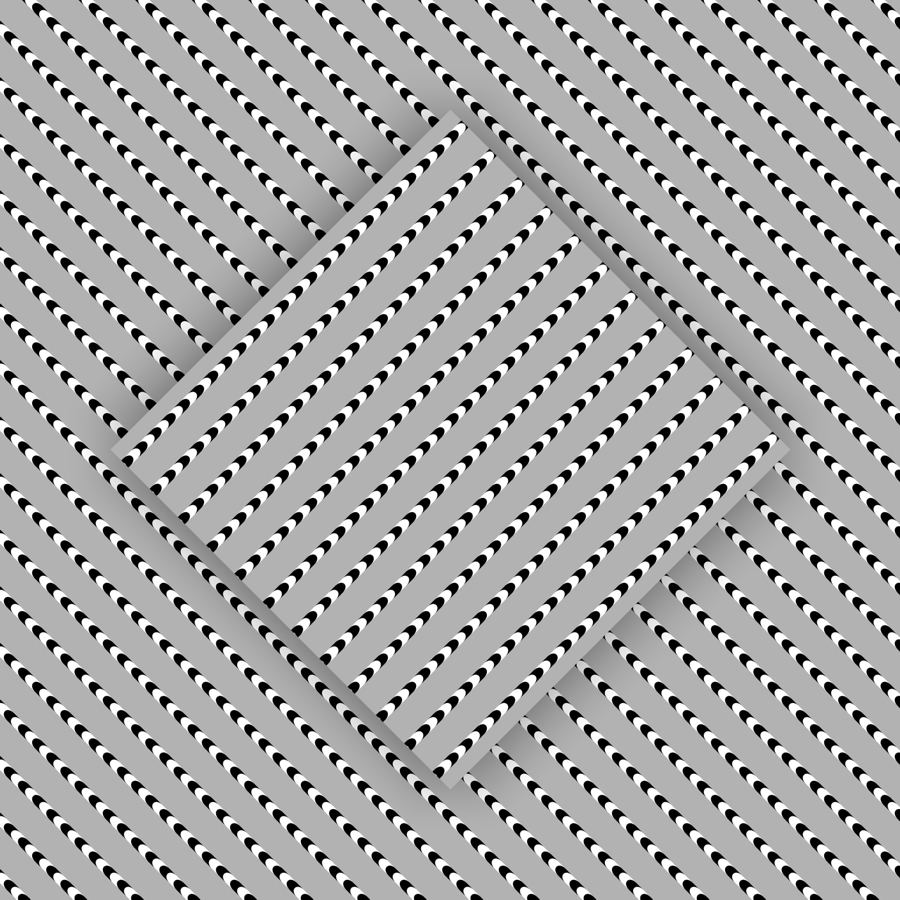

傾いて見える錯視「 カフェウォール錯視 」と「 ミュンスターベルク錯視 」。

黒と白のタイルが並び、それらが灰色の水平な線で仕切られています。

この灰色の線は傾いているように見えますが、それは錯視。

どの線も水平方向に平行に引かれているのです。

上図に 赤線と青線を描いて見ました 。

どの線も水平方向に平行に引かれている のです。

こちらも同様。

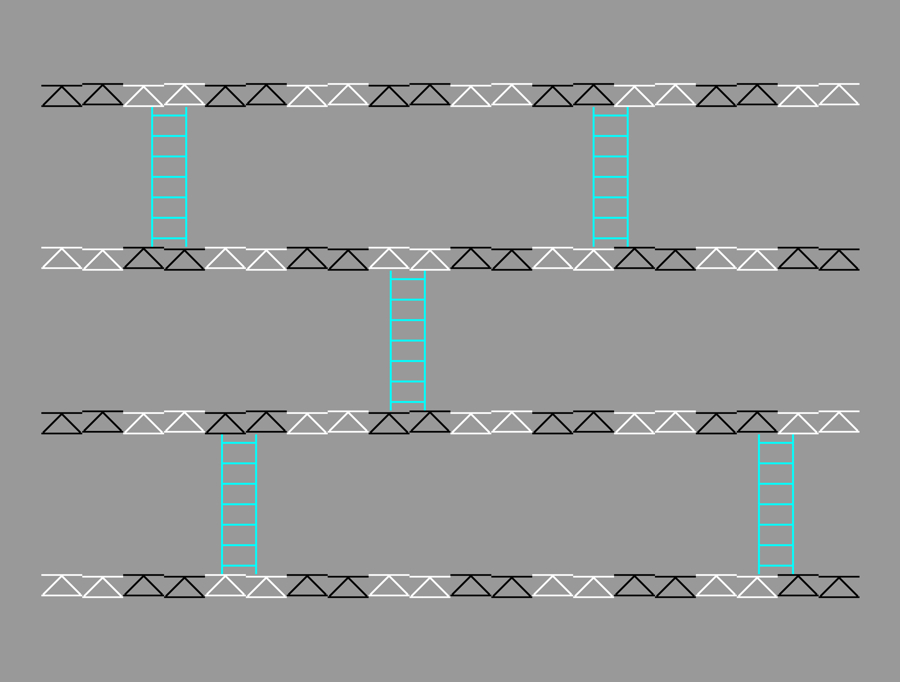

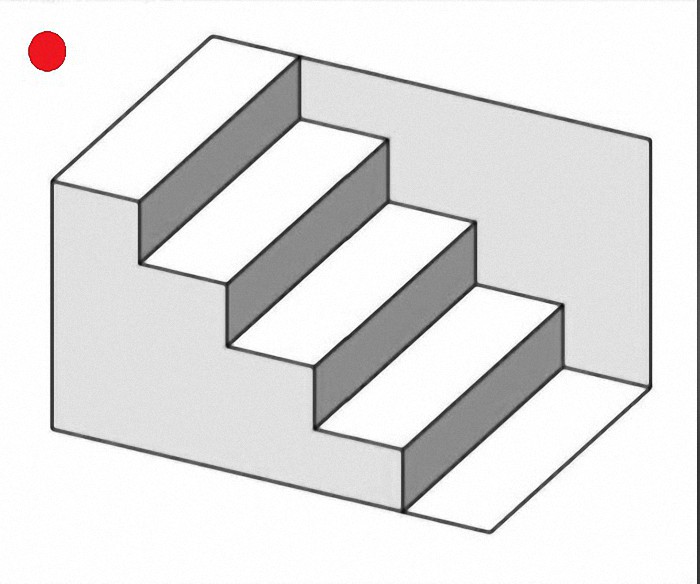

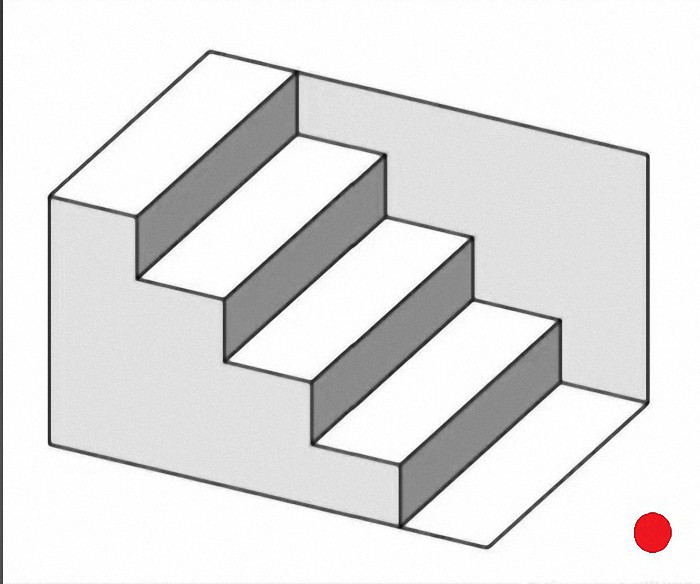

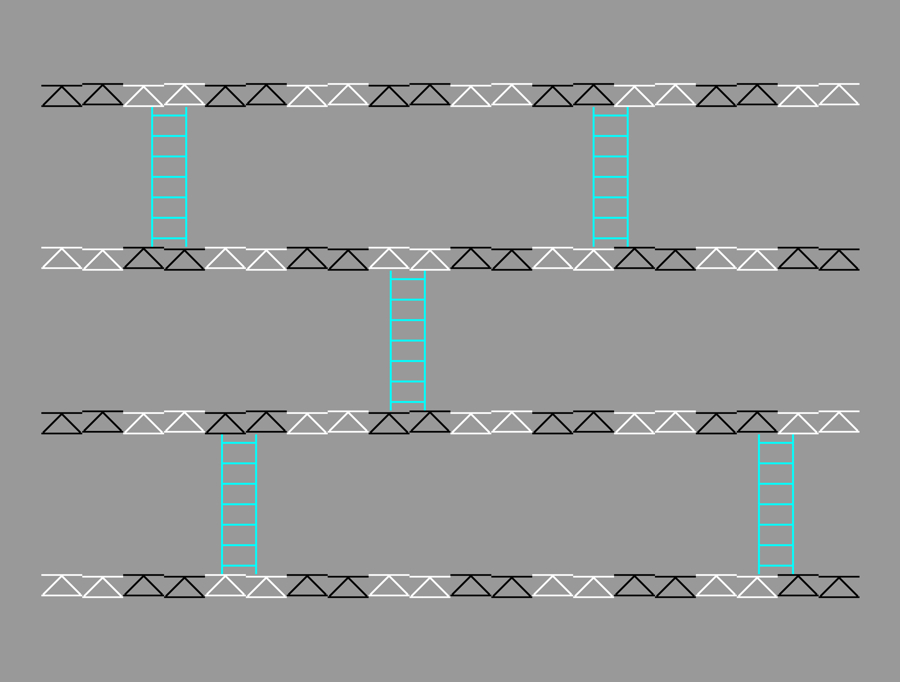

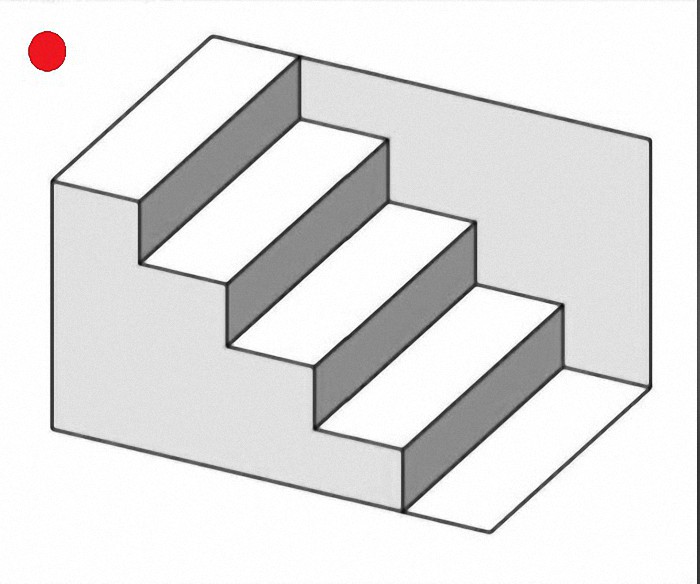

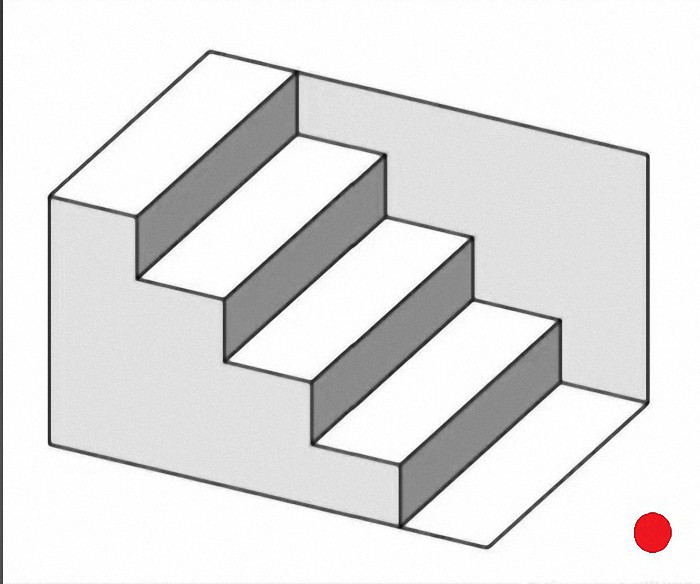

『階段の図』。

逆さにしても同じ階段。

『 オオウチ錯視

』

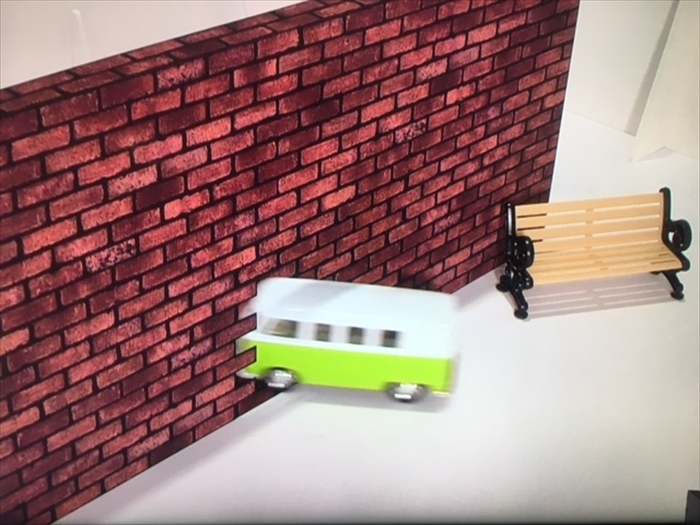

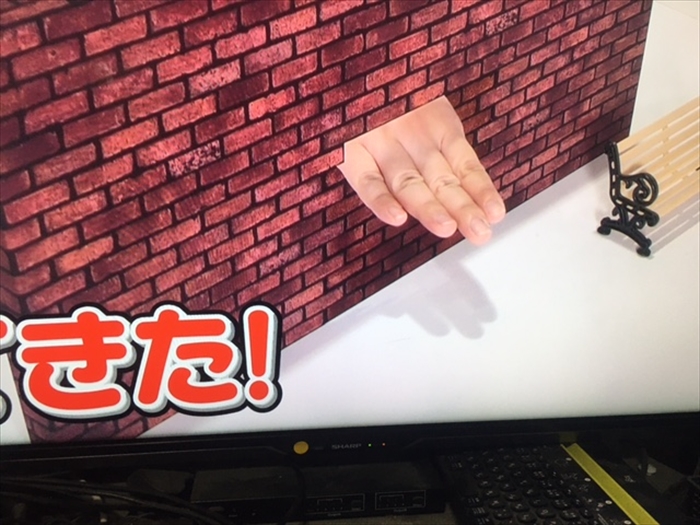

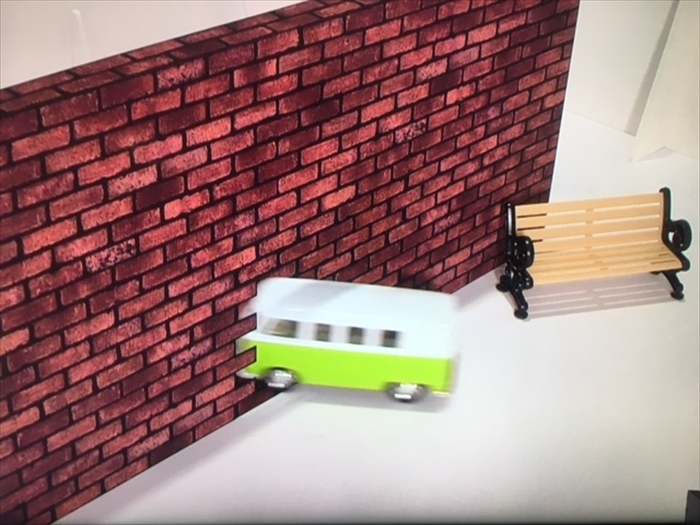

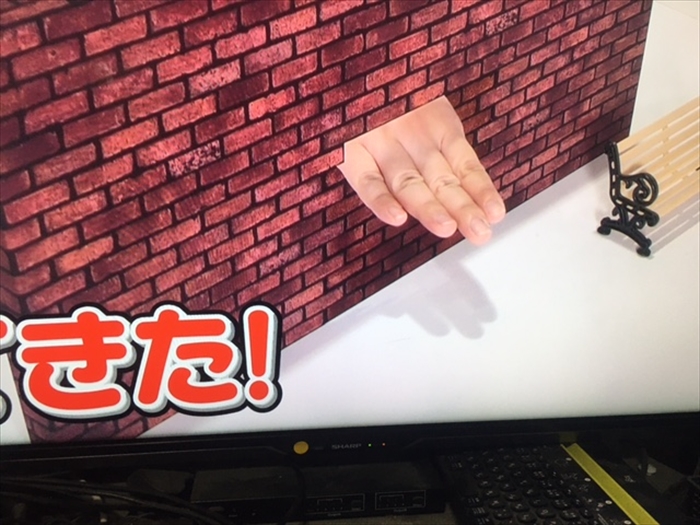

そして、テレビでも。

ブロックを積み上げた壁があります。

そこを、ミニバスが見事に通過。

実は、バスが通過する場所は、床にブロック塀が描かれていたのです。

これを、斜めからカメラで撮っていたのです。

よってブロック塀の開口部に手を差し込むことが出来るのです。

きょうはこのへんで

・・・おわり・・・

2本の水平線はどちらが長く見えますか?

100年以上前に報告された、おなじみの錯視図形です。

ドイツの心理学者であるフランツ・カール・ミュラーリヤー(Franz Carl Müller-Lyer)が120年

以上前に発表したもので、非常に古くから知られているので、多くの人がどこかで見たことが

あると思います。上下の水平線の長さを比べてください。

この2本の赤い直線部の水平線が同じ長さである、ということを知っていても、やはり下の方が

長く見えます。

視覚システムが黒い斜め線をも含めてしまう、ということです。

この錯視はどうして起こるのでしょうか。全容は解明されていないとのことですが、現在の

ところもっとも有力視されているのは、1963年にイギリス・ケンブリッジ大学のリチャード・

グレゴリーが発表した解釈です。

矢羽を隠してしまうと上下段の赤い線分は同じ長さとわかるわけですから、矢羽の存在が錯覚を

生じさせる要因であることは疑いようがありません。グレゴリーの説明によれば、矢羽が加わる

ことで、私たちの脳は、この図形を「三次元的」に認識するようです。具体的には、次の図の

ように考えられます。

左に示したように、紙を蛇腹のように折りたたんだ状態を想像してください。両端に内向きの

斜め線が入ったところの線分は、山折りになっていて手前の方にあるとみなせます。

一方、両端に外向きの斜め線が入ったところの線分は、谷折りになっていて奥の方にあると

私たちの脳には「遠くにある物を過大視する」という習性があるため、「今はこの大きさに見えて

いるけど、遠くにある物なら実物の大きさは相当大きいのだろう」と考え、逆に近くにある物に

ついては「近くにあるから大きめに見えているだけで実物はそんなに大きいわけではない」と

考えるのです。この習性が影響して、「同じ大きさに見える線分であっても、山折りになっていて

手前の方にある線分よりも、谷折りで奥の方にある線分の方が実際には長いだろう」と脳が

ミュラーリヤー錯視はシンプルですが、無意識のうちに、遠近を考慮して実物の大きさを推定

しようとする、脳のしくみのすごさがわかる錯視図形なのです。

「 エビングハウス錯視 」

同じ大きさの円でも、周囲の円によって大きさが異なって見える錯覚を「エビングハウス錯視」と

いいます。ドイツの心理学者エビングハウスが記憶の研究のなかで報告した錯視図形です。

同じ大きさの二つの円の周囲を、それぞれ小さな円で囲んだ場合と大きな円で囲んだ場合、

前者の円は後者の円よりも大きく見えること。

これは「近くにあるときも、遠くにあるときも大きさ自体は常に一定である」という脳の意識が

作用して「左と右どちらも同じ大きさに見えるけど、奥行きが左の方が狭いからこちらが

大きい」と勝手に判断してそう見えてしまうと言われています。

私たちはものの大きさをみつもるときに、ものだけでなくまわりのようすも参考にしているため

と考えられています。月が地平線近くで大きく感じられるのも、同じようなしくみがはたらいて

いると考えられています と。

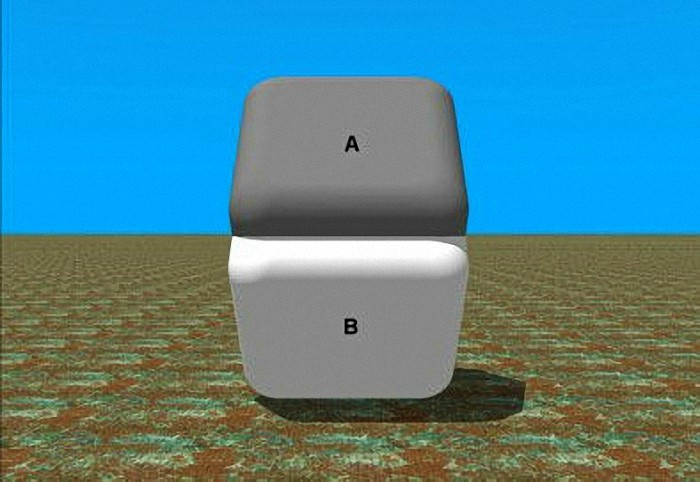

『 同一色の2面 』

AとB、そのまま見るとAが灰色、Bが白に見えます。

周囲の色から錯覚してしまいますが、AとBは全く同じ色なのです。

2つの面が交わる真ん中部分を隠してみるとよくわかります。

完全な同色には、まだ見えませんが、Bの色がかなりAに近づいていると見えます。

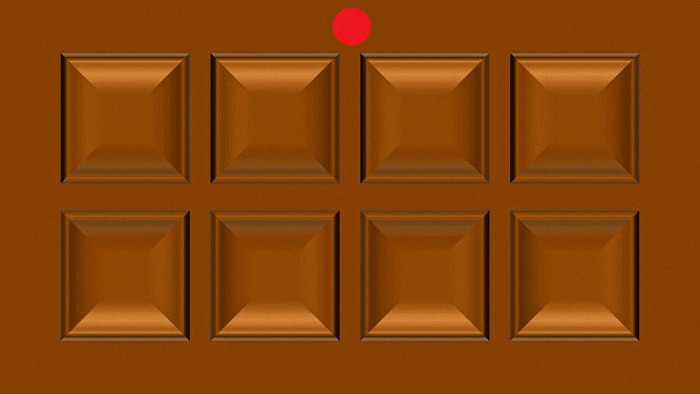

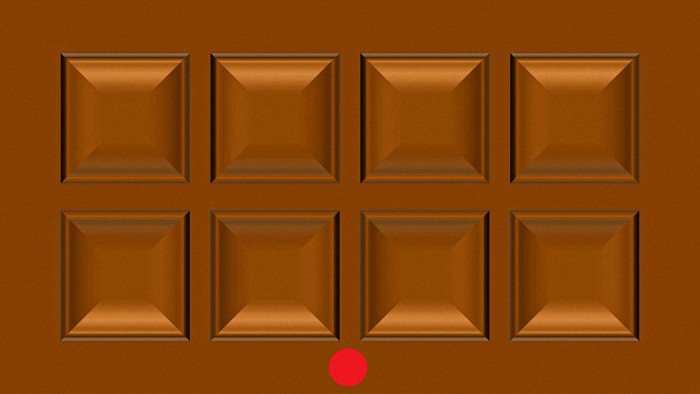

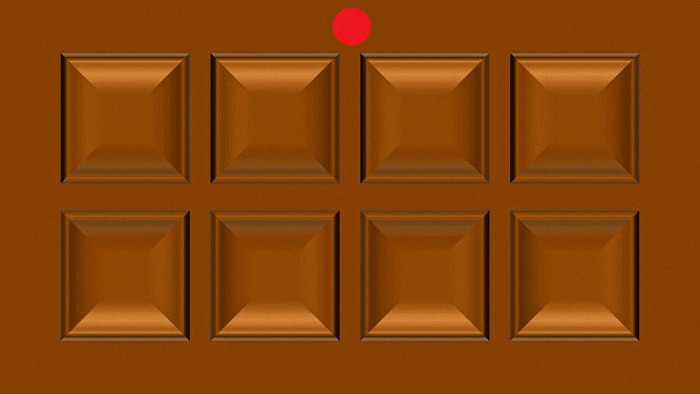

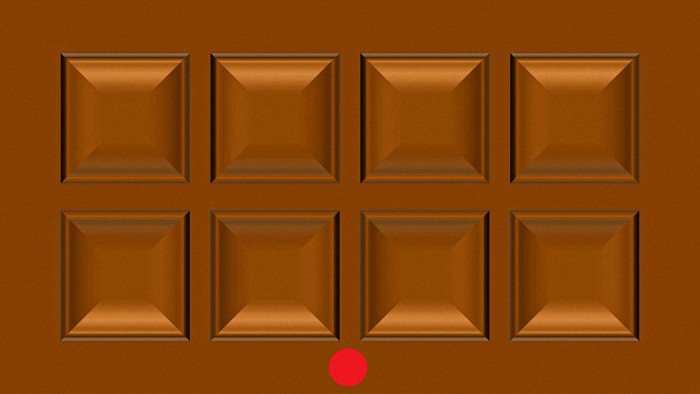

『 クレーター錯視 』

上が凸、下が凹に見えませんか?

上の写真を、 180度回転(逆さに) して見ました。

上の写真では、 凹に見えた下段部分が上段になると凸に見えて来る のです。

人間の脳は無意識のうちに左上から照明があたっていると仮定して画像を見ることから

このような現象がおきるのだと。

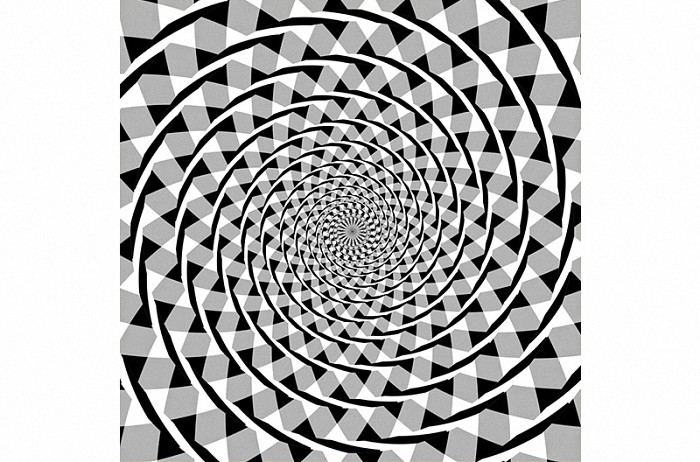

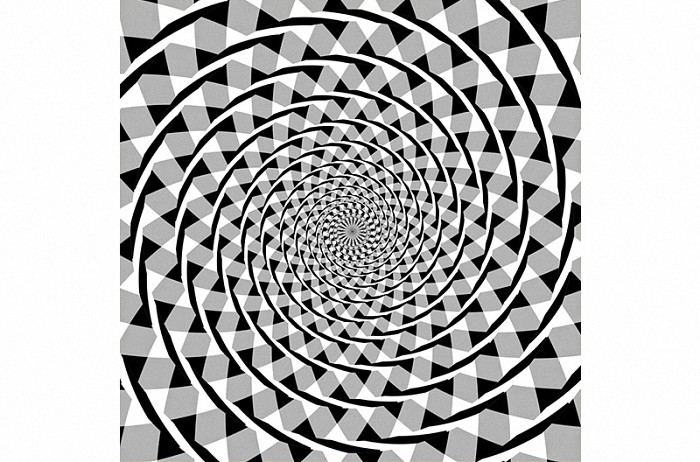

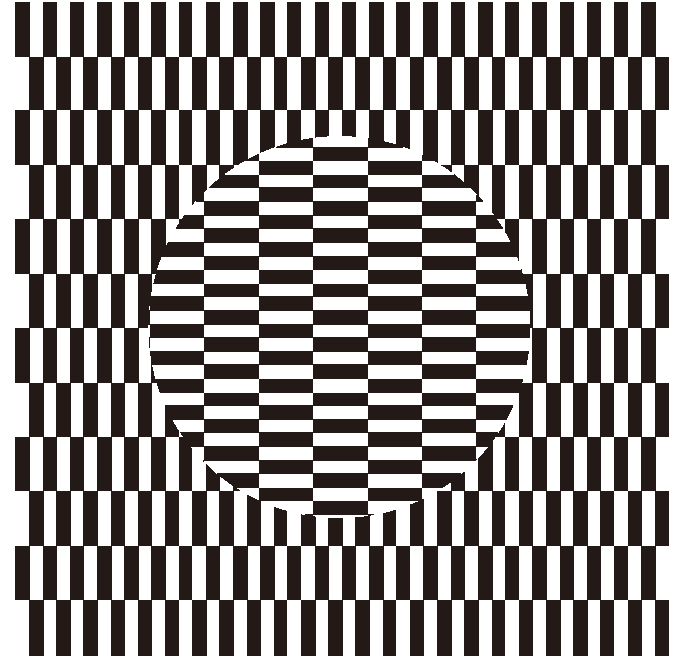

1908年にイギリスの心理学者ジェームス・フレイザーにより発表された図形で、

『 フレイザー錯視 』。

ゆがんだチェック模様の上に、うずまきが描かれているように見えます。うずまきのどこかに指を

おいて、中心へ向かってなぞってみましょう。

すると、渦巻きのように見えましたが、 実は円形 。

半径が違ういろいろな円が描かれているのです。つまりうずまき模様に見えたパターンは、実は

同心円(どうしんえん)だったのです。

傾いて見える錯視「 カフェウォール錯視 」と「 ミュンスターベルク錯視 」。

黒と白のタイルが並び、それらが灰色の水平な線で仕切られています。

この灰色の線は傾いているように見えますが、それは錯視。

どの線も水平方向に平行に引かれているのです。

上図に 赤線と青線を描いて見ました 。

どの線も水平方向に平行に引かれている のです。

こちらも同様。

『階段の図』。

逆さにしても同じ階段。

『 オオウチ錯視

』

顔を上下左右にふって見ると、中の丸い領域が浮き上がって見えたり動いて見えたりする。

こちらも同様。

そして、テレビでも。ブロックを積み上げた壁があります。

そこを、ミニバスが見事に通過。

実は、バスが通過する場所は、床にブロック塀が描かれていたのです。

これを、斜めからカメラで撮っていたのです。

よってブロック塀の開口部に手を差し込むことが出来るのです。

きょうはこのへんで

・・・おわり・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・『江戸の祭神 弁財天と不… 2025.05.08

-

藤澤浮世絵館・『江戸の祭神 弁財天と不… 2025.05.07 コメント(1)

-

藤澤浮世絵館・『江戸の祭神 弁財天と不… 2025.05.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.