2025年04月の記事

全35件 (35件中 1-35件目)

1

-

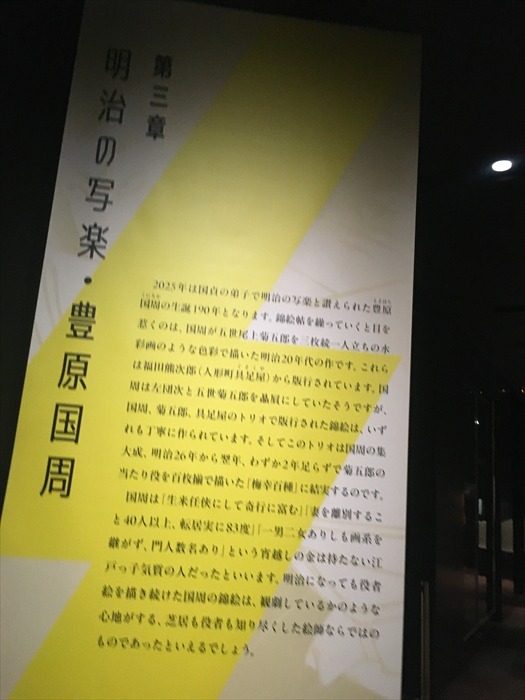

静嘉堂文庫美術館「歌舞伎を描く」へ(その3)

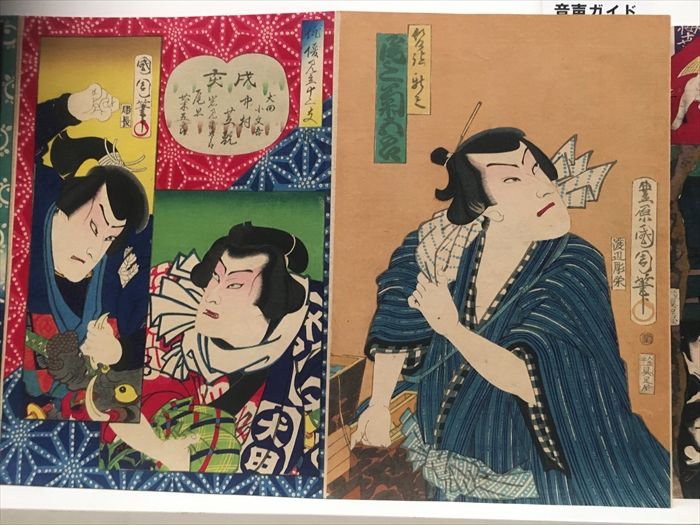

「第三章 明治の写楽・豊原国周2025年は国貞の弟子で明治の写楽と讃えられた豊原国周の生誕 190 年となります。錦絵帖を繰っていくと目を惹くのは、国周が五世尾上菊五郎を三枚続一人立の水彩画のような色彩で描いた明治20年代の作です。これらは福田熊次郎(人形町具足屋)から版行されています。国周は左団次と五世菊五郎を贔屓にしていたそうですが、国周、菊五郎、具足屋のトリオで版行された錦絵は、いずれも丁寧に作られています。そしてこのトリオは国周の集大成、明治 26 年(1893)から翌年、わずか2年足らずで菊五郎の当たり役を百枚揃で描いた「梅幸百種」に結実するのです。国周は「生来任侠にして奇行に富む」「妻を離別すること 40 人以上、転居実に 83 度」「一男二女ありしも画系を継がず、門人数名あり」という宵越しの金は持たないような、まさに江戸っ子気質の人だったといいます。明治になっても役者絵を描き続けた国周の錦絵は、観劇しているかのような心地がする、芝居も役者も知り尽くした絵師ならではのものであったといえるでしょう。」 「三代広重描く明治の日本橋界隈古今東京名所 江戸橋三菱の荷蔵三代歌川広重」近づいて。三菱の煉瓦倉庫が並ぶ。江戸橋を行き交う人々は高下駄や地下足袋などで。「三代広重描く明治の日本橋界隈古今東京名所 江戸橋三菱の荷蔵三代歌川広重版元:辻岡文助 明治16年(1883)」「五世尾上菊五郎贔屓の岩崎彌之助・早苗夫妻岩﨑彌之助(1851~1908 )夫人の早苗(1857-1929)は、後藤象二郎(1838-97)の長女で、明治7年( 1874 )に彌之助夫人となりました。早年期にはフランス語を学ぶなど洋学を修め、傍ら和歌を作り、長唄を習い、観劇を愉しむなど彌之助同様に趣味が広かったといいます。相当な芝居好きだったのでしょう、演劇雑誌の先駆「歌舞伎新報」(明治12ー30年)や演劇雑誌「演藝画報』(明治40ー大正8年)が錦絵帖と同じ仕様の箱に人り静嘉堂文庫に遺っています。錦絵帖の多くが五世尾上菊五郎を描いたものであることからも分かるように、岩﨑彌之助、早苗夫妻は五世菊五郎贔屓でした。「五代目菊五郎自伝」(先進社、1929年)「大磯の別荘」には、日本初の海水浴場が大磯に出来た当時から旅館・禱龍館で静養したほど、菊五郎は大磯を好んでいたこと、同じ頃、岩﨑彌之助も「停車場の前の山全部を手に入れて別荘にした」こと、また「常に御贔屓の菊五郎にもぜひ別荘を造れとあって五百坪ほどの地所(停車場へ半丁左り寄り)をしえられたので藁家の粋な別荘を拵え(こしらえ)暇をみては静養したことが記されています。」展示品を見る。「横島田鹿子振袖 浜松屋之場」右から九世市川団十郎の日本駄右衛門、尾上松助の浜松屋幸之助、五世尾上菊五郎の弁天小僧菊之助、市川左団次の南郷カ丸三代歌川国貞。「知らざあいって、聞かせやしよう!「横島田鹿子振袖 浜松屋之場」👈️リンク九世市川団十郎の日本駄右衛門、尾上松助の浜松屋幸之助、五世尾上菊五郎の弁天小僧菊之助、市川左団次の南郷カ丸三代歌川国頁版元:綱島亀吉 明治22年(1889) 6月明治22年6月23日、中村座「横島田鹿子振袖」に取材。婚礼衣装を見に来た良家の息女が一転して盗賊の弁天小僧菊之助だと正体を現したところ。『続々歌舞伎年代記』によれば、五世菊五郎は本興行を病気のため欠勤したので、本図は予定稿として描かれたもの。なお浮世絵師・三代歌川国貞(1848-1920)は、この年四代歌川国政より三代国貞を襲名。」「豊原国周 皇国自慢陽因雲閣大判錦絵六枚続 版元:福田保 明治17年(1884)12月」近づいて。「大屋根を立ち回る躍動感!菊五郎の弁天小僧「極楽寺山門の場」五世尾上菊五郎の白浪五人男の内弁天小僧菊之助豐原国周」「大屋根を立ち回る躍動感!菊五郎の弁天小僧「極楽寺山門の場」五世尾上菊五郎の白浪五人男の内弁天小僧菊之助豐原国周版元:佐々木豊吉 明治22年(1889) 6月」五世菊五郎の当たり役弁天小僧菊之助。本図は明治22年6月中村座「横島田鹿子振袖」に取材。極楽寺の大屋根で多くの捕手と立廻る弁天小僧が、大屋根に乗ったまま「がんどう返し」という大仕掛けによりあおられていく。そのハラハラする様子を国周ならではの三枚続一人立ちの手法で見事に表現した名品。」「改心したと見せかけ外記を襲う仁本市川左団次の外記と五世尾上菊五郎の仁木弾正豊原国周」「改心したと見せかけ外記を襲う仁木市川左団次の外記(げき)と五世尾上菊五郎の仁木弾正豊原国周版元:石嶋ヤエ 明治22年(1889 9月五世尾上菊五郎の仁木弾正が市川左団次の外記左衛門に斬りかかる。大きな白菊(菊五郎の菊)と白牡丹(市川家の牡丹)は、各役者を象徴する図様。水彩画のような描写は本図に気品を与える。本図は伊達騒動もの「伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)」刃傷の場。仁木らの悪事を訴えた渡辺外記左衛門が、細川勝元の裁きで勝訴した後の出来事。」「老婆茨・娘浅茅・児花若の三尊像!「梅幸十種之内一ツ家」尾上栄之助の娘浅茅、五世尾上菊五郎の老婆茨、四世岩井松之助の児花若 実ハ観音化身豊原国周」「老婆茨・娘浅茅・児花若の三尊像!「梅幸十種之内一ツ家」尾上栄之助の娘浅茅、五世尾上菊五郎の老婆茨、四世岩井松之助の児花若 実ハ観音化身豊原国周版元:福田熊次郎 明治23年(1890) 4月共に明治23年(1890) 4月5日より市村座で演の「一ッ家」「浅茅ヶ原孤家の場」に取材。浅茅ヶ原の鬼婆の伝説とは、旅人を泊まらせては殺害し金品を奪う老婆の話。娘が老婆を諫めても聞き入れられないため、ある夜、娘は旅の稚児となって一ツ家に泊まり、老婆に殺される。自身の行いを悔やむ老婆の元に稚児(観音の化身)が現れ人道を説くというもの。」「豊原国周「是ハ万代の談柄 音聞浅間幻燈画 真景五枚」五世尾上菊五郎の道中師初蔵」大判錦絵三枚続 版元:福田熊次郎 明治21年(1888)9月。「あばら家での悪逆を観音の化身が見つめる「梅幸十種之内一ツ家」四世岩井松之助の児花若 実ハ観音化身、五世尾上菊五郎の老婆茨、尾上栄之助の娘浅茅落合芳幾」「あばら家での悪逆を観音の化身が見つめる「梅幸十種之内一ツ家」四世岩井松之助の児花若 実ハ観音化身、五世尾上菊五郎の老婆茨、尾上栄之助の娘浅茅落合芳幾版元:福田熊次郎 明治23年(1890)4月」「「戻り橋、美女早百合か、愛宕山の鬼女か「浄るり戻橋恋の角文字」市川左団次の渡辺源次綱、五世尾上菊五郎の扇折小百合 実ハ愛宕山ノ悪鬼、尾上幸蔵の渡辺良等左源太、五世市川新蔵の右源太豊原国周」「戻り橋、美女早百合か、愛宕山の鬼女か「浄るり戻橋恋の角文字」市川左団次の渡辺源次綱、五世尾上菊五郎の扇折小百合 実ハ愛宕山ノ悪鬼、尾上幸蔵の渡辺良等左源太、五世市川新蔵の右源太豊原国周版元:福田熊次郎 明治23年(1890) 11月満月の夜、渡辺綱は一条戻橋で美女に出会うが、その正体は愛宕山の鬼女と見破る。ニ人をクローズアップし、互いに探り合う様がよく表現される。本作は明治23年10月28日、舞伎座で初演の歌舞伎舞踊「戻橋恋の角文字」に取材。この後、小百合は舞い、色仕掛けで綱に迫る。五世菊五郎の小百合は「驚く程美しくさらりとして色味も十分含み」たったという。」再び「豊原国周「極楽寺山門の場」五世尾上菊五郎の白浪五人男の内弁天小僧菊之助大版錦絵三枚続 版元:佐々本豊吉 明治22年(1889 ) 6月」。「あどけない蜆(しじみ)売り吉三と大きな傘の温かい幸蔵「鼠小紋春着雛形」五世尾上菊五郎の易者星影梅山 実ハ稲葉幸蔵、尾上きくの蜆売三吉豊原国周」「あどけない蜆(しじみ)売り吉三と大きな傘の温かいを幸蔵「鼠小紋春着雛形」五世尾上菊五郎の易者星影梅山 実ハ稲葉幸蔵、尾上きくの蜆売三吉豊原国周版元:福田熊次郎 明治24年(1891) 1月明治24年の新春、歌舞伎座で上演した通称「鼠小僧次郎吉」に取材。しんしんと雪の降る中、三吉が鼠小僧とは知らす易者・星影梅山(稲葉幸蔵)を訪ねる。三吉の姉の芸者おもとが、盗人に百両の金を取られた刀屋の新助と心中しようとするのを助けたのが幸蔵たった。ちなみに初演当時、五世菊五郎(当時は十三世羽左衛門)は14歳で蜆売り三吉を勤め評判をとった。」「菅公の気迫、恐るべし「菅原道真天拝山祈之図」五世尾上五郎の菅原道真豊原国周」「菅公の気迫、恐るべし「菅原道真天拝山祈之図」五世尾上五郎の菅原道真豊原国周版元:福田熊次郎 明治24年(1891)菅相丞が梅ー枝を握り祈る姿を三枚続一人立ちで表現。「菅原伝授手習鑑」四段目、太宰府に左遷された道真が藤原時平反逆の報に激怒し、雷神と化して都へ飛び去る「天拝山の場」に取材。コマ絵に「三條黄門種富卿夢見の場」とあり、舞台は菊五郎が一人ニ役で不遇な三條種富卿(三條実美)を演じる活歴と知れる。」「カラコン、カラコンと下駄の音「怪談牡丹燈籠」五世尾上栄三郎の飯嶋娘つゆ、五世尾上菊五郎の同下女よね、五世尾上菊五郎の栗橋無宿の伴蔵豊原国周」「カラコン、カラコンと下駄の音「怪談牡丹燈籠」五世尾上栄三郎の飯嶋娘つゆ、五世尾上菊五郎の同下女よね、五世尾上菊五郎の栗橋無宿の伴蔵豊原国周版元:福田熊次郎 明治25年(1892) 7月円朝の怪談話「牡丹燈籠」は明治25年7月歌舞伎座で初上演。本図は「萩原宅裏口の場」に取材。障子の穴からうらめしそうに萩原新三郎宅を覗く尾上栄三郎扮する飯嶋娘つゆ。柳の下、菊五郎扮する下女よねは「お守札」を指さし剥がしてくれと伴蔵を見る。青白い顔のニ人は牡丹燈籠を提げ新三郎邸を毎晩訪ねる幽霊だった。国周はモダンで妖艶な雰囲気を描出する。」「豊原国周 大磯禱龍館之図 五世尾上菊五郎」大判錦絵三枚続 版元:福田熊次郎 明治24年(1891)5月元軍医総監・松本順が健康増進のため大磯に開いた海水浴場でポーズを取る、水着姿の5代目尾上菊五郎。人気役者を起用したプロモーションとしての錦絵になっている。「雪中の折檻も美に!浄瑠璃の曲と国周画尾上丑之助の禿みどり、四世中村福助の浦里、五世尾上菊五郎の時次郎豊原国周」「雪中の折檻も美に!浄瑠璃の曲と国周画尾上丑之助の禿みどり、四世中村福助の浦里、五世尾上菊五郎の時次郎豊原国周版元:三宅半四郎 明治27年(1894) 1月明治27年(1894) 1月12日より歌舞伎座での清元「明烏春泡雪」に取材。山名屋の傾城浦里と時次郎は、禿みどりという子までなしたが、山名屋はニ人の仲を割こうと、雪の日に浦里を庭の松の木に縛って折檻する。本図は五世菊五郎扮する時次郎が、浦里が縛られた縄を斬り、禿みどりが優しく笠をかけようとする場面。」「源之丞と長五郎のいさかい「夢結蝶鳥追」尾上菊之助の源之丞、片岡市蔵の梶井主膳、五世尾上菊五郎の長五郎、尾上栄三郎のおこよ、尾上蟹十郎の喜六豊原国周」「源之丞と長五郎のいさかい「夢結蝶鳥追」尾上菊之助の源之丞、片岡市蔵の梶井主膳、五世尾上菊五郎の長五郎、尾上栄三郎のおこよ、尾上蟹十郎の喜六豊原国周版元:福田熊次郎 明治27年(1894)、1月鳥追いのおこよと旗本の阿古木源之丞との身分をこえた恋愛を描く「夢結蝶鳥追」通称「雪駄直し長五郎」に取材。五世菊五郎は長五郎を初役で勤めるにあたり、本職の雪駄直しに履物11足を測り直させ、繕い方を熱心に観察したという。本図は梶井主膳の屋敷で源之丞と長五郎のいさかいを止めに入る主膳と、外から様子を眺めるおこよと小屋頭喜六を描く。」「翅がほしい羽根がほしい」「歌舞伎座中幕甘四考」五世尾上菊五郎の八重垣姫豊原国周」「翅がほしい羽根がほしい」「歌舞伎座中幕甘四考」五世尾上菊五郎の八重垣姫豊原国周版元:福田熊次郎 明治28年(1895)愛しい勝頼の危難を知った八重垣姫は、諏訪法性の御兜を手に諏訪明神の白狐の霊力に付きそわれて湖上を駆け抜ける。三枚続一人立ちの手法の迫力満点の図。別名「白熊の兜」と呼ばれる兜の毛は、きめ出しで表現されてふさふさと立体感がある。「歌舞伎座中幕廿四考」とある本図は明治28年具足屋福田熊次郎版。前年1月歌歌舞伎座で上演された。」「三者の複雑な心の内を視線で表現「新富座春狂言 鎌倉三代記」四世中村福助の時姫、五世尾上菊五良の三浦之助、四世中村芝翫の高綱豊原国周」「三者の複雑な心の内を視線で表現「新富座春狂言 鎌倉三代記」四世中村福助の時姫、五世尾上菊五良の三浦之助、四世中村芝翫の高綱豊原国周版元:福田熊次郎 明治28年(1895)明治28年1月14日新富座での「鎌倉三代記」七段目「絹川村開居」に取材。中央の三浦之助は時政からの使者・安達藤三郎(実は坂本方の佐々木高綱)を見て、自身の妻・時姫の方を見ない。この時、時姫は夫に父を討てと命せられ恩愛の板ばさみとなっていた。本図は髪飾りや衣の模様に金属粉を多用し、紺漬しに柳、頭髪の毛彫りなど丁寧な作りの豪華な作。」「亡霊でも草履打ち「加賀見山再岩藤」五世尾上菊五郎の岩藤の霊四世中村福助のニ代尾上豊原国周」「亡霊でも草履打ち「加賀見山再岩藤」五世尾上菊五郎の岩藤の霊四世中村福助のニ代尾上豊原国周版元:福田熊次郎 明治28年(1895)No. 112ー115は明治28年4月5日より新富座で上演した通称「骨寄せの岩藤」に取材。これは加賀見山旧錦絵の後日譚。尾上は自害、岩藤はお初に殺害された日から丁度一年夋、岩藤の霊は望月弾正を操り、多賀藩の乗っ取りをたくらむという話。NO. 113、114は三幕目で、御殿に現れた岩藤の霊が、嘗て尾上にしたように二代尾上を草履打ちするというもの。」「バースを効かせ、広い御殿で草履打ち「加賀見山再岩藤」五世尾上菊五郎の岩藤の霊、四世中村福助のニ代尾上豊原国周」「バースを効かせ、広い御殿で草履打ち「加賀見山再岩藤」五世尾上菊五郎の岩藤の霊、四世中村福助のニ代尾上豊原国周版元:福田熊次郎 明治20年(1895)」「豊原国周「歌舞伎座中幕廿四孝」五世尾上菊五郎の八重垣姫大判錦絵三枚続 版元:福田熊次郎 明治28年(1895)」。近づいて。「岩藤の霊が春爛漫の宙を舞う!「加賀見山再岩藤」五世尾上菊五郎の岩藤の霊豐原国周」「岩藤の霊が春爛漫の宙を舞う!「加賀見山再岩藤」五世尾上菊五郎の岩藤の霊豐原国周版元:福田熊次郎 明治28年(1895)ニ幕目第ニ場「花の山の場」。ニ代尾上が岩・藤のため念仏を唱えると岩藤の亡霊が出現、宙を舞い去っていく。本図は春の野山が青空に映えた道具幕を背景に、紺の日傘をさした局姿の岩藤の霊の半身が描かれる。真っ暗な舞台が突然明るくなり、春爛漫の幕を背景に岩藤の霊の宙乗りがなされただろうことを思うと、観劇の感動がそのまま錦絵になったような名品。」「悲劇は春雨の降る桜満開の浅野川の堤「浅野川多賀館の場」五世尾上菊五郎の鳥居又助」「悲劇は春雨の降る桜満開の浅野f川の堤「浅野f川多賀館の場」五世尾上菊五郎の鳥居又助豊原国周版元:福田熊次郎 明治28年(1895)序幕「浅野川多賀館の場」。物語の発端である主君・多賀大領の側室お柳と兄の望月弾正のお家横領の企ての一つが描かれる。すなわち多賀家の忠臣で花房求女の家来・鳥井又助は、彼らに騙され、誤って正室の梅の方を殺害してしまう。五世菊五郎扮する鳥居又助は右手に刀を振り上け、左の小脇には梅の方の首を抱える。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.30

コメント(0)

-

静嘉堂文庫美術館「歌舞伎を描く」へ(その2)

「柿色の背景に映える五世菊五郎の髪結新三右:五世尾上菊五郎の髪結新三豊原国周」近づいて。「犬は八犬伝.猪はヒヒ退治の重太郎「俳優見立十ニ支 戌亥」四世中村芝翫の大田小文吾、五世尾上菊五郎の岩見重太郎豊原国周版元未詳 明治2年(1869) 2月」「俳優見立十ニ支 戌亥」右:四世中村芝翫の大田小文吾、左:五世尾上菊五郎の岩見重太郎豊原国周」「柿色の背景に映える五世菊五郎の髪結新三五世尾上菊五郎の髪結新三豊原国周版元:具足屋嘉平衛 明治6年(1873)。明治6年6月、中村座でニ代河竹新七(河竹黙阿弥)の「梅雨小袖昔八丈」通称「髪結新三」が初演された。背景を美しい柿色にした本図はこの興行で五世菊五郎が演した髪結新三の半身像。これは菊五郎の当り役となる記念的な興行であった。具足屋版の本図は顔にきめ出しが用いられ立体感があり、動きのある構図で、菊五郎のきびきびとした所作が伝わってくる。」展示状況を見る。左:No.67 五世尾上菊五郎の柴田勝家、右:No.66 五世尾上菊五郎のゆかんば吉三豊原国周」ゆかんばが何を意味するのか判らずネット検索。AIによると、湯灌場=江戸時代に寺院内に設けられた湯灌を行うための小屋。吉三は湯灌場で働く男、と解釈して良いでのであろうか。同じ役者を表現したとは思えない程、顔つきが違いますね。柴田勝家を演じる五世尾上菊五郎は、目頭・目尻のラインが強調された上、眉・鷲鼻(の小鼻)が太く表現されているのだ。「五世尾上菊五郎の柴田勝家左:柴田勝家の睨み、右目は天、左目は地豊原国周版元:具足屋嘉兵衛明治2年( 1869 ) 5月本図は4月14日中村座で上演された「忠孝、武蔵鐙」に取材する。縁にはN0.66とは別の菊の意匠、地色は国周らしい鮮やかな赤でこれも66と対象的。縁があることで、画面いっぱいに描かれた菊五郎の顔が、画面から飛び出してくるような効果を出しているといえよう。衿や着物の柄は空摺が、顔はきめ出しが施され、豪華で丁寧な揃物である。」「湯灌場吉三の呪み、右は正面、左は寄り目右:五世尾上菊五郎のゆかんば吉三豊原国周版元:具足屋嘉兵衛 明治2年(1869) 7月目力のあるNo. 66、67は、具足屋から版行された大顔絵とも呼ふべき作で、三代豊国の錦昇堂版、No. 116ー119「役者大首絵」(Gallery3に展示)を意識したものだろう。本図は7月15日より中村座で上演された「吉様参由縁音信」に取材する。縁には菊五郎ゆかりの菊が散り、ゆかんば吉三の背には吉文字菱文様。厚手の奉書紙に美しく摺った手ぬぐいは布目摺。」「四世市村家橘(五世菊五郎)の五人伊達男!「江戸市村贔屓達入」四世市村家橘の弁天小僧菊之助・きられ与三郎・因果小僧六之助・いがみの権太・牛若伝次豊原国周」「四世市村家橘(五世菊五郎)の五人伊達男!「江戸市村贔屓達入」四世市村家橘の弁天小僧菊之助・きられ与三郎・因果小僧六之助・いがみの権太・牛若伝次豊原国周版元:鍵屋庄兵衛 元治一年(1864) 2月四世市村家橘(慶應4年8月、五世菊五郎を襲名)扮する伊達男五人を円環状に配す。茶地の背景には家橘の定紋である根割り橘をつなげ、朱と藍の霞とする。五人は異なる格子柄の着物を着るが、襦袢には揃いの橘紋がちらりと見える。着物に正面摺、手ぬぐいには薄い水色のぼかしが入るなど技巧にも趣向にも凝った図である。「血みどろ絵のような腹切りの鋳かけ松五世尾上菊五郎の鋳かけ松豊原国周版元:若峡屋甚五郎 明治5年(1872) 9月」近づいて。「血みどろ絵のような腹切りの鋳かけ松五世尾上菊五郎の鋳かけ松豊原国周版元:若峡屋甚五郎 明治5年(1872) 9月音羽屋の定紋「重扇」に見立てたのか、扇を重ね「いかけまつ 梅幸」と記す。五世菊五郎演じる、腹切りの鋳かけ松は、当時流行した血みどろ絵を思わせる。本図は明治5年9月2日、東京中村座での興行「鷲淵山鬼若物語」の第ニ番目「幸后月松影」に取材する。「鋳かけ松」は、歌舞伎狂言「船打込橋間白浪(ふねへうちこむはしまのしらなみ)」の通称。また、その主人公の鋳掛屋松五郎のこと。「役者似顔で凧!当世見立凧つくし豊原国周」当世見立凧つくし 右側をズームして。当世見立凧つくし 中央をズームして。左側をズームして。江戸時代、凧を専門に扱う商いが成り立っていたのであろう。人物は4人でしょうか。色とりどりの凧が賑やか。「役者似顔で凧!当世見立凧つくし豊原国周版元:伊勢屋藤吉 慶應1年(1865) 11月凧屋の店先で薄藍の文字凧を持つのは四世市村家橘。子連れの女性は三世沢村田之助。この他店内の凧も役者似顔になっている。四世家橘の右上、周重画とある凧は四世中村芝翫、達磨凧は四世市川小団次、女達磨凧はニ世岩井紫若、金太郎の凧は市川久蔵、その隣の凧は五世坂東彦三郎と河原崎権十郎。左上、蛸のとなりの凧は三世関三十郎。」「四谷怪談、お岩も小平も仕掛絵で三世市川九蔵の直助権兵衛、三世片岡我童の田宮伊右衛門、五世尾上菊五郎の矢頭与茂七、小仏小平・お岩の霊豊原国周」戸板の紙をめくると小仏小平➡️お岩の霊へ。戸板を握る人物が三世片岡我童の田宮伊右衛門。お岩と小平の死体を表裏に打ち付けた戸板だなんて恐ろしい。伊右衛門の闇はもっと恐ろしい。「四谷怪談、お岩も小平も仕掛絵で右:三世市川九蔵の直助権兵衛、中央:三世片岡我童の田宮伊右衛門、左:五世尾上菊五郎の矢頭与茂七、小仏小平・お岩の霊豊原国周版元:福田熊次郎 明治17年(1884)明治17年10月市村座の「形見草四谷怪談」隠亡堀の場を描く。釣りをしていた伊右衛門の前に、五世菊五郎が一人ニ役で演じるお岩と小平の死体を表裏に打ち付けた戸板が流れる。舞台では戸板を裏返すと同時に早替りする「戸板返し」で一人ニ役を演じるが、本作も戸板の紙をめくることで舞台の仕掛を版画に応用している。舞台も錦絵も知り尽くした機知に富んた仕掛絵。」右:?????説明文 撮り忘れ。「団菊の一騎打ち、月夜の空気を表現右:五世尾上菊五郎の提婆の仁三、左:市川左団次の伊丹屋重兵衛「団菊の一騎打ち、月夜の空気を表現右:五世尾上菊五郎の提婆の仁三、左:市川左団次の伊丹屋重兵衛豊原国周版元:倉田太助 明治16年(1883) 8月文弥を殺した重兵衛が、文弥の遺骸を人目のつかない場所へ移し立ち去ろうとすると、藪の中から悪党・提婆の仁三が現れ重兵衛と揉み合う内、重兵衛の煙草入れを奪い取る場面。本図は明治16年(1883) 8月、東京新富座「小夜碪宇津谷峠」に取材。水墨画や水彩画を思わせるぼかしの表現は実に見事。舞台の情趣や現実感ある空気までもが描出される。」「団菊の一騎打ち、月夜の空気を表現五世尾上菊五郎の提婆の仁三市川左団次の伊丹屋重兵衛豊原国周」「紅葉と滝のダイナミズム坂東家橘のこんから幸治、五世尾上菊五郎の不動文治、四世尾上松助の中門照蔵、三世片岡我童の脊高清太豊原国周版元:山村鉄次郎 明治16年(1883) 9月明治16年9月市村座で初演した黙阿弥「今文覚助命刺繍」の錦絵。文覚を世話物に書き換えた歌舞伎を五世菊五郎が黙阿弥に依頼して成った作。No. 72の文弥殺しの要素が人る。本図は紅葉の頃の大山の大滝が勢いよく流れる中、不動明王の刺青をせおった不動文治が中月照蔵を懲らしめるダイナミックな図。不動明王の眷属の制多迦童子、矜掲羅童子の刺青をした幸治と清太らがこれを助ける。」「妖気もくもく巨大喇発、ドドーンと出現五世尾上菊五郎の天竺徳兵衛豊原国周/歌川国梅」近づいて。さらに。「妖気もくもく巨大喇発、ドドーンと出現五世尾上菊五郎の天竺徳兵衛豊原国周/歌川国梅版元:松井栄吉 明治16年(1883 ) 10月天竺徳兵衛は蝦蟇の妖術を自在に操り日本転覆を企てる大悪党。本図は明治16年11月市村座「増補天竺徳兵衛」に取材。この舞台は館が屋根ごと崩れ落ちる大仕掛け「屋体崩し」や大蝦蟇出現など見どころが多く、尾上家の得意物。本図は数々の鑓にものともせす、睨みを利かせる徳兵衛ほかは国周が、蝦蟇は川国梅(田口年信/ 1866ー1903 )が描く。」「知らざあいって、聞かせやしよう「豊国漫画図絵」三世岩井粂三郎の弁天小僧菊之介三代歌川豊国(国貞)「豐国漫画図絵」は自身の名を冠した気合の入った揃物。約2年で29枚刊行。版元は魚屋栄吉、彫師は頭彫の名手・横川彫竹。随所に彫摺の高い技巧がみられ、錦絵から芝居が誕生したことでも有名。文久2年(1863) 3月江戸市村座で上演された河竹黙阿弥「白浪五人男」の芝居番付には「豊国漫画姿其侭歌舞妓仕組義賊伝」と、本作を元にして成った芝居であるという宣伝文句が記される。」「知らざあいって、聞かせやしよう「豊国漫画図絵」三世岩井粂三郎の弁天小僧菊之介三代歌川豊国(国貞)版元:魚屋栄吉 万延1年(1860) 9月」「豊国漫画図絵」三世岩井粂三郎の弁天小僧菊之介三代歌川豊国(国貞) に近づいて「豊国漫画図絵」三世沢村田之助の奴の小万三代歌川豊国(国貞) に近づいて「大坂の女侠客、刀身に見事な拭きぼかし」「豊国漫画図絵」三世沢村田之助の奴の小万三代歌川豊国(国貞)版元:魚屋栄吉 万延1年(1860 ) 9月」「「一角だけど、睨みの効いた二つのギョロ目!「八犬伝犬の草紙」五世市川海老蔵(白猿)の角太郎が父赤岩一角ニ代歌川国貞」 「嘉永期の名優の幻のベスト配役「ハ犬伝犬の草紙」三世嵐吉三郎の犬飼現八信道ニ代歌川国貞版元:蔦屋吉蔵 嘉永5年(1852) 9月本揃物は馬琴の大ベストセラー「八犬伝」の登場人物を現存、物故に関わらす役者に見立てた50枚の半身像からなる。いすれも優れた彫摺の技巧が認められる丁寧な作。ニ代国貞(1823-80)は、三代豊国(国貞)の門人で、はじめ三代国政として活躍。嘉永5年(1852)春に師の長女に入婿し、ニ代国貞を襲名。本揃物はその実力が発揮された代表作。「一角だけど、睨みの効いた二つのギョロ目!「八犬伝犬の草紙」五世市川海老蔵(白猿)の角太郎が父赤岩一角ニ代歌川国貞版元:蔦屋吉蔵 嘉永5年(1852) 10月」「八犬伝犬の草紙」赤岩一角ニ代歌川国貞」に近づいて。「八犬伝犬の草紙」五世市川海老蔵(白猿)の角太郎が父ニ代歌川国貞 に近づいて。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.29

コメント(0)

-

静嘉堂文庫美術館「歌舞伎を描く」へ(その1)

だいぶ時間が立ちましたが、この日は2月18日(火)、丸の内北口周辺を散策した折、「静嘉堂文庫美術館」を訪ねました。ここ千代田区の明治生命館で運営している静嘉堂文庫美術館(愛称「静嘉堂@丸の内」)は、収蔵美術品を一般公開する展示ギャラリーである。竹中工務店が明治生命館の地下2階、地上1階~3階の延床面積1,805m2を改修設計したもので、1階ラウンジ部分を展示ギャラリーとしているのであった。「歌舞伎を描く ―秘蔵の浮世絵初公開!」が開催されていたので入場し、観賞しました。近づいて。会期:2025年1月25日(土)~ 3月23日(日) *浮世絵版画は総入れ替え 前期: 1月25日(土) ~ 2月24日(月・振休) 後期: 2月26日(水) ~ 3月23日(日)会場:静嘉堂@丸の内(東京都千代田区丸の内2ー1ー1 明治生命館1階)主催:静嘉堂文庫美術館(公益財団法人 静嘉堂)入館料は一般1,500円。館内の展示作品は、フラッシュなしで撮影可であると。ただしスマホのカメラに限ると係員から。大きな一眼レフカメラ等での撮影は、ダメということなのであろう。よってこれからのアップ写真は私のIphoneにて撮影させていただいたものです。「第一章 歌舞伎絵の流れ広義の歌舞伎を描いた絵のはじまりは、慶長年間(1596~1615)、京都で阿国歌舞伎が流行した頃と軌を一にするとされます。やがて江戸でも芝居興行が始まると、演目や配役を知らせる木版墨摺りの芝居番付が登場します。程なく墨摺りに手彩色が施された「丹絵」や「漆絵」が、次いで紅色、草色を中心に三版で表現した「紅摺絵」の手法で、役者が見得を切った姿などが表現されるようになります。そして明和 2年(1765)、「錦絵」(多色摺木版画)が誕生すると、憧れのスターが色鮮やかに表現されるようになったのです。それまで形式的であった役者の容姿は似顔で描かれはじめます。また浮世絵師も鳥居派だけでなく勝川派や歌川派などが台頭し、切磋琢磨します。役者絵は歌舞伎役者のブロマイドだと言われますが、寛政年間(1789~1801)を中心に、勝川派や東洲斎写楽、初代歌川豊国、国政らによって、役者の胸から上を捉えた大首絵の優品が次々に生み出された他、画題のバリエーションも広がりました。本章では、静嘉堂の浮世絵版画一枚物のコレクションによって木版技法の発展の歴史をたどりつつ、役者絵の流れを御覧ください。」ごあいさつ「静嘉堂では、三菱ニ代社長・岩﨑彌之助( 1851 ~ 1908 )の夫人・早苗( 1857 ~ 1929 )が愛玩した「錦絵帖」を多数所蔵しており、1996年『静嘉堂文庫の古典籍第ニ回歌川国貞展ー美人画を中心に』で主要作品を紹介しました。以来、国貞の美人画コレクションは、高く評価されています。本展では、美人画と並ぶ浮世絵のニ大ジャンル・役者絵に注目します。近世初期風俗画の優品「歌錦伎図屏風」を皮切りに、初期浮世絵から錦絵時代を経て明治まで、役者絵の歴史をたどります幕末明治は浮世絵円熟期、歌舞伎界では「団菊左」の時代です。浮世絵界の重鎖・国貞でなければ描けない密画の肉筆画帖「芝居町 新吉原 風俗鑑」、その弟子で明治の写楽と称された国周らの、今摺ったように美しい錦絵帖を初公開いたします。歌舞伎を描いた多彩な絵画を静嘉堂コレクションでご堪能下さい。最後になりましたが、本展開催にあたりご協力いただきました関係各位に謹んで御礼申し上げます。 令和7年(2025)1月吉日 静嘉堂文庫美術館」「歌舞伎図屏風」。ズームして。「可愛い幼女トリオの熱気溢れる舞台!歌舞伎図屏風 江戸時代前期17世紀舞台上で扇をかざして踊る幼女三人が活き活きと描かれる。幼女たちの背後、笛や太鼓の囃子方には三味線が含まれないことから古様な形式で、歌舞伎小屋の左上には水面があるので河原に建てられた舞台だろう。本図は出雲阿国が歌舞伎踊を創始する以前に広まった「ややこ踊」(歌舞伎踊の母胎とも考えられるが詳細不明)の場面だろう。土間には人々が集い、踊りを見ながら煙草や飲食を楽しむ。江戸時代初期の人々の熱気が感じられる作。」「第一章展示室の光景」。右:歌舞伎の絵看板の如き構図の妙 ニ世市川団十郎の佐野源左衛門、松本幸四郎の青砥左衛門、 山下金作の佐野女房難波津 ニ代島居清倍 版元:伊賀屋勘右衛門 亨保8年(1723) 二世団十郎は三升紋の丹前の・・・・・???左:頭の固い客(石部金吉)と遊女のやりとり 荻野伊三郎の石部金吉、早川新勝 ニ代鳥居清倍 蔵元:鱗形屋孫兵衛 享保12年(1727)頃 画面左に「是より近江海道」とあリ、暖簾に「あふミや」、丸に「勝」の紋が染められる。 近江海道の入口の店先で、早川新勝扮する近江屋の遊女と初世荻野伊三郎扮する石部金吉が 描かれる。本作も漆絵。ニ代鳥居清倍は役者絵を専門とした鳥居派の初代鳥居清信の門人で 娘婿。右の絵をネットから。左の絵をネットから。「西洋の透視図法を取り入れた浮絵芝居狂言浮絵根元奥村政信版元:奥村源六 宝暦6年(1756)」「浮絵」という透視図法を用い、居屋小屋内、すなわち花道から舞台、客席を巧みに表現する。「梅若菜 蘇我」、「第一番目」と表示した舞台には雁金五人男が立つ。ここを消失点として、一階からニ階の桟敷席まて観客席は満員に人物を描き、違和感なく仕上げている。急須を持つ歌舞伎茶屋の姿まて活き活きと描いている。強い紅と艷墨は浮絵の筆彩の特徴である。」近づいてズーム。「紅摺絵の紅色が良(よ)かんべい!三世沢村小伝次の奴与勘平(やっこよかんべい)ニ代鳥居清信版元:江見屋吉右衛門宝暦( 1751-64)後期草色と紅色と墨の三板を重ねて摺った紅摺絵。紅で「梅の香や枝ぶりもまたよかんべい」とあり見得を切る役者の裾模様には「与」「勘」「平」とあり、歌舞伎「芦屋道満大内鑑」で活躍する奴与勘平を宝暦6年に襲名した三世沢村小伝次が演じている。奴与勘平は、安倍保名に忠実に仕える重い役で、名題役者がこれをつとめた。」近づいて。「ほとんど錦絵だけど紅摺絵ニ世市川高麗蔵の本朝綱五郎と中村松江の傾城高円北尾重政版元:丸屋基ハ 明和4年(1767)鏡の前に綱五郎、背後に櫛を持つ傾城たかまどの「髪梳き」の場面。「髪梳き」は「曾我物語」の大磯の虎と十郎とのそれが有名。錦絵の創始者の一人・鈴木春信を学んだ北尾重政(1739-1820 )らしい紅摺絵の一枚。ニ世市川高麗蔵(1737-1802)は初代瀬川菊之丞の門人で後に名題役者となった。中村松江(1742-86)は初代中村歌右衛門の門弟。」「北尾政演、実は山東京伝の錦絵!三世瀬川菊之丞の村萩妹こはぎ北尾政演(山東京伝)版元:川清 安永(1772-81)後期太刀を振り下ろして見得を切る三世瀬川菊之丞の村萩妹こはぎ。伊達騒動もの、先代敵に取材した作だろうか。本作は政演の錦絵ー絵の最初期の作だろう。こはぎの髪型が燈籠鬢でこの時期に活躍し春信風を継いた礒田古龍斎の作風にも近い。北尾政演(1761-1816 )は版元蔦屋重三郎と交流し、山東京伝の名で寛永以降専ら戯作者として活躍した。」「闇中無音の「だんまり」も錦絵で三世沢村宗十郎の小松重盛、中山小十郎の八丁礫喜平次、三世大谷広次の三浦荒次郎、三世市川八百蔵の悪源太義平鳥居清長版元:高津屋伊助 天明5年(1785 )」「だんまり」は闇中、無言のさぐりあいの立ち回りをする演出。天明5年(1785) 11月顔見世狂言『雪持竹袖振源氏』の「祗園廻廊の場」に取材。本図中央は中山小十郎の八丁礫喜平次で、雨夜の祇園に現れる怪しい油さしの坊主に擬し髪の伸びた僧形。その前に刀を抜く三世市川八百蔵の悪源太義平と、介添えは三世大谷広次の三浦荒次郎、背後に三世沢村宗十郎の小松重盛。美人画の名手鳥居清長(1752ー1815)の新趣向の役者絵。」「音曲が聴こえてくる出語り図四世松本幸四郎の東の与四郎、中村仲蔵の浪花の次郎作、松本米三郎の禿たより鳥居清長版元:西村屋与ハ 天明8年(1788 )天明8年(1788)中村座が初演の「戻駕色相肩」は常磐津の舞踊劇で、初世桜田治助の作。左は初世中村仲蔵の浪花の次郎作、右は四世松本幸四郎の東の与四郎、駕籠の前には松本米三の禿たより。背後の常磐津の太夫たちも、役者と同じ比重で似顔で描かれる。美人画の名手・鳥居清長(1752-1815)は「出語り図」という新形式を生み出し臨場感ある役者絵を描いた。」駕籠・(太夫たちの)羽織を芥子色に揃えて色味を抑えることで、柄物を着た主役3人を引き立てている。駕籠の黒い縁取り・(太夫たちの)黒い着物が画面を引き締めて。右端の幹が頭上に枝を差し伸べるなど、隅々まで趣向を凝らしているのだ。「隈が可愛い、せいたか坊とこんがら坊四世岩井半四郎の白拍子、実はおしづ亡魂、五世市川団十郎のせいたか坊、三世大谷広次のこんがら坊勝川春好版元未詳 寛政2年(1790紀州の道成寺伝説を素材にした歌舞伎狂言の一つ、寛政2年(1790) 3月市村座の興行「花贈木母寺由来」のニ番目「吾嬬鳥娘道成寺」の役者舞台絵。鐘供養に来た四世岩井半四郎の白拍子・花子が、ニ人の小坊主を相手に踊る場面。寝そべって頬杖をつくのが三世大谷広次のこんがら坊、その上に座るのが五世市川団十郎のせいたか坊」「兄十郎は鳥、弟五郎は蝶沢村源之助の十郎祐成、尾上栄三郎の五郎時宗歌川豐国版元未詳 文化期(1804-18)曾我兄弟の仇討の物語を脚色した曾我物は人気の演目。兄弟は曾我家家紋「山に横木瓜」の紋付に、兄の十郎は鳥の意匠、弟の五郎は蝶の意匠がトレードマーク。本作は役者絵、美人画といった浮世絵のニ大画題を得意とし、歌川派の祖となった初代歌川豊国(1769ー1825 )による役者絵。「白無垢を着てきたのに、、、仮名手本忠臣蔵 九段目勝川春英版元:伊勢孫 文化4年(1807)忠臣蔵の九段目「山科開居」。大星由良助夫婦、カ弥親子が住む京・山科の居宅に、加古川本蔵の妻・戸無瀬と娘・小浪が、由良助の息子・カ弥と小浪の祝言のために山科に到着した場面を描く。出迎えた由良助の妻・お石は、次の場面で離縁を申し渡す。」「すべての展示室で写真撮影OK・カメラでの撮影はご遠慮ください。・動画撮影、フラッシュ撮影はできません」「市川男女蔵の順礼大助実は孔雀三郎 歌川国政」。「大首絵は写楽だけじゃない!市川男女蔵の順礼大助実は孔雀三郎歌川国政版元:山口屋忠助 寛政8年(1796)寛政8年11月、桐座「銀積松行平」に取材。須磨に流され松風村雨姉妹に恋した在原行平の奴で、実は孔雀三郎である順礼大助を演じる市川男女蔵の大首絵。江戸中期までは人気だったが、江戸後期以降あまり上演されなくなった。いずれにせよ画面から飛び出しそうな迫力がある一枚。歌川国政(1773ー1810)は、こうした大首絵を得意とした。」「江戸荒事歌舞伎の代名詞・若武者の曾我五郎尾上栄三郎の曾我五郎歌川国政版元:上村与兵衛 享和3年(1803)」役者の特徴を誇張して描いた28図の役者大首絵でデビューした写楽。世間に衝撃を与え面白がられたが、役者本人や役者のファンには不評だった…と、デビュー作以降はこの様式の役者絵を制作していないことから推測する研究者も。夢を見せてほしいファンは、この国政の絵のように美しく描かれることを望んだのだ。「江戸荒事歌舞伎の代名詞・若武者の曾我五郎尾上栄三郎の曾我五郎歌川国政版元:上村与兵衛 享和3年(1803)No21. ~ 23は、享和三年春(正月と閏正月)に中村、市村両座で上演された曾我物狂言を記念して制作された大首絵。そのうち本作は享和3年、正月中村座「松春寿曾我」の曾我五郎を描く。着物の蝶の模様は曾我五郎の象徴。当時ニ十歳の尾上栄三郎(後の三世尾上菊五郎)が演じた曾我五郎は、文字通り雄々しい若武者姿。」「Gallery2」へ。「第二章 珠玉の錦絵帖幕未明治期、「錦絵」(多色摺木版画)の彫・摺の技術は最高潮に達します。錦絵界は、歌川派の全盛期、歌川国貞は三代歌川豊国を名乗り、重鎮となりました。版元たちも竸って趣向を凝らしたシリーズ(揃物)を企画します。三代豊国の弟子・国周や、国芳の弟子・芳幾らは写真の時代を意識した斬新な役者絵を生み出します。また役者見立絵とよばれる、架空の舞台を役者似顔で描く作品も版行されました。さらに舞台が先か、錦絵が先か、といわれるほどに、芝居の舞台と浮世絵は親密な関係となります。有名な白浪五人男の弁天小僧は、三代豊国の錦絵に触発されて脚本が創られ、五世尾上菊五郎(1844~ 1903 )の当たり役となったのです。本章では、岩﨑彌之助の夫人・早苗が愛玩した錦絵帖より、国貞(三代豊国)、初代豊国、国芳、芳幾、二代国貞、そして国周と、歌川派の役者絵を御覧いただきます。版元が摺りたての錦絵を折帖にして納めたとも言われるこれらの画帖は、冒頭に版元:具足屋の仕掛絵があったり、明治の名優・五世菊五郎の似顔が多数納められるなど興味深い特徴もあるのです。」 第二章 展示風景。師風を継承した安定感のある役者絵五世尾上梅幸の伝兵衛、五世坂東彦三郎のおわさ、三世沢村田之助のおしゅん豊原国周「師風を継承した安定感のある役者絵五世尾上梅幸の伝兵衛、五世坂東彦三郎のおわさ、三世沢村田之助のおしゅん豊原国周版元:井筒屋 文久2年(1862) 1O月文久2年11月朔日中村座で上演された「姫比花雄栗実記」第ニ番目「女猿廻」に取材。お俊伝兵衛物の系統の芝居で、お俊と伝兵衛が猿廻与次郎宅に身を寄せる。右は伝兵衛、中央は与次郎の妻おわさ。左は芸者のお俊でおわさの娘。落款を年玉の枠に「國周画」と行書体で記すのはこの頃の特徴。」「欠皿はシンデレラ三世関三十郎の素太夫妻片もい、五世尾上梅幸の妹紅ざら、三世沢村田之助の継子姉懸ざら、ニ世中村福助の正木左近太郎豊原国周」「欠皿はシンデレラ三世関三十郎の素太夫妻片もい、五世尾上梅幸の妹紅ざら、三世沢村田之助の継子姉懸ざら、ニ世中村福助の正木左近太郎豊原国周版元:万屋善太郎 慶應1年(1865) 4月慶応1年3月18日、守田座「魁駒松梅桜曙微(いちばんのりめいきのさしもの)」に取材。これはまま子いじめの説話の一つ「紅皿欠皿」👈️リンクを歌舞伎化したもの。美しい娘・欠皿を、まま母とその実子で醜い妹娘がいじめるが、結局欠皿は高貴な人と結婚し幸せになる。まま母の憎々しい表情がよく出ている。彫摺の技巧もさえ、背景には版木の木目跡や馬連の跡までくっきりと見える。」キャプションに美しい娘、醜い妹娘とあるが、顔立ちのよく似た異母姉妹に見えます。欠皿は、継母のしかめっ面を見ても意に介さないようです。欠皿という名の由来に興味が湧きます。「羽左衛門(のち五世菊五郎)のお軽の目!坂東村右衛門の鷺坂伴内、ニ世沢村訥升の早野かん平、十三世市村羽左衛門のこし元おかる豊原国周版元:辻岡屋文助文久3年(1863) 11月」早野勘平のモデルは赤穂浪士・萱野三平とのこと。時代劇隆盛期は毎年『忠臣蔵』を放送していたので、忠義と孝行の板挟みとなって自刃した萱野三平の名は記憶している。「羽左衛門(のち五世菊五郎)のお軽の目!坂東村右衛門の鷺坂伴内、ニ世沢村訥升の早野かん平、十三世市村羽左衛門のこし元おかる豊原国周版元:辻岡屋文助文久3年(1863) 11月文久3年11月市村座で上演された「仮名手本忠臣蔵 裏門」に取材。お軽勘平もの。城門が閉じられ中に入れない勘平が腹を斬ろうするとお軽が刀を取り上けて阻止。お軽に横恋慕する鷺坂伴内がニ人を追いかけてきた場面である。この後、お軽勘平の道行となる。落款は年玉の枠に「一鶯国周画」。本作の国周も三代豊国の正統な役者絵によく学んでいる。」展示風景。右:四世中村芝翫の佐野源左衛門常世左:四世中村芝翫の袴垂保輔、四世市村家橘の源の頼光「落款は「一鶯斎国周筆(年玉印)」花台俳優年代記」四世中村芝翫の佐野源左衛門常世豊原国周版元:佐野屋富五郎 慶応1年(1865) 12月」「落款は「一鶯斎国周筆(年玉印)」花台俳優年代記」四世中村芝翫の佐野源左衛門常世豊原国周版元:佐野屋富五郎 慶応1年(1865) 12月手前の色紙形に半身の役者を描き、背後の色紙形には、その役者が慶應1年に動めた演目と役柄など、いわば上演記録を示したシリーズ。本錦絵帖には六枚貼りこまれ、いすれも慶應1年12月か慶應2年3月に版行されている。」「冒頭には版元具足屋の洒落た役者錦絵「花競楽屋鏡 全」四世中村芝翫の袴垂保輔、四世市村家橘の源の頼光豊原国周」「冒頭には版元具足屋の洒落た役者錦絵「花競楽屋鏡 全」四世中村芝翫の袴垂保輔、四世市村家橘の源の頼光豊原国周版元:具足屋嘉兵衛 慶應1年(1865) 12月」和本がデザインされ、表紙には「国周画/具足屋板「花競楽屋鏡 全」袴垂保輔 中村芝翫/源の頼光市村家橘」とあり、鳥帽子と中啓、横笛が暗示的に描かれる。表紙を開くと、烏帽子と中啓と笛の主は四世市村家橘の源の頼光であり、四世中村芝翫の袴垂保輔と月夜、相対している役者絵が登場する仕掛。因みに裏面に同じ図様の錦絵がある。「「背景は国周ならではの渋い色右から七世河原崎権之助の千崎弥五郎、五世尾上菊五郎の早野勘平、大谷紫道の不破数右衛門豊原国周」早野勘平が舅を殺して金を奪った話には裏があるようです。立命館大学のサイト『五段目、六段目』👈️リンク の記述を一読すると合点する。死体の傷の矛盾はお約束、と理解した。「背景は国周ならではの渋い色右から七世河原崎権之助の千崎弥五郎、五世尾上菊五郎の早野勘平、大谷紫道の不破数右衛門豊原国周版元:伊勢屋利兵衛 明治3年(1870) 8月本図は明治3年8月5日より中村座、市村座合併興行がなされた「仮名手本忠臣蔵」浄瑠璃「踊俄色花園」に取材。図は六段目の終わり、早野勘平が舅を殺して金を奪ったと聞いた弥五郎らは、勘平の元を立ち去ろうとするが、勘平は刀のこじりを捉えて必死に引き留める場面。弥五郎は勘平を睨み付け、数右衛門は睨みつけながらも目に涙を浮かべる。」「岩藤VSお初の竹刀打ち右から五世坂東彦三郎の局岩藤、三世沢村田之助の中老尾上、五世尾上菊五郎の召仕おはつ豊原国周」「岩藤VSお初の竹刀打ち右から五世坂東彦三郎の局岩藤、三世沢村田之助の中老尾上、五世尾上菊五郎の召仕おはつ豊原国周版元:大山豊次郎 明治4年(1871) 2月明治4年3月15日、中村座での「鶴亀時模様初筐」に取材。本図は「鏡山旧錦絵」の草履打ちの前哨戦で見どころの一つ「竹刀打ち」。頼朝の息女大姫が鎌倉初瀬寺に参詣、その別当所で大姫の従者・中老尾上に局岩藤が言いがかりをつけると、尾上の召使である五世菊五郎扮するお初は、岩藤が提案した竹刀での勝負を尾上にわり買ってでて、岩藤を見事打ち負かす。」「贔屓が取立てれはば、小さき目玉も追々に大きく!口上 嵐璃鶴改 市川権十郎、九代目市川団十郎豊原国周」ズームして。「贔屓が取立てれはば、小さき目玉も追々に大きく!口上 嵐璃鶴改 市川権十郎、九代目市川団十郎豊原国周版元:政田屋平吉 明治7年(1874 ) 1O月明治7年10月河原崎座での興行「雲上野三衣策前」にて、座頭の九世市川団十郎が、新弟子の嵐璃鶴改め市川権十郎の襲名のために口上をする様を描く。市川権十郎は明治4年夜お絹の夫毒殺事件に関係して服役するも、この度放免されたことを機に団十郎の門人となり権十郎を襲名した。団十郎の大きな眼は権十郎を見ながら客席に向くようだ。」「洋時計の前で伊達騒動の仁木弾正右「見立十ニ時」戌五世坂東薪水の仁木直則豊原国周」「見立十ニ時」戌に近づいて。「洋時計の前で伊達騒動の仁木弾正「見立十ニ時」戌五世坂東薪水の仁木直則豊原国周版元:政田屋平吉 明治7年(1874) 2月十ニ支を1時から12時までの時に擬え、西欧化した明治期らしく洋時計の意匠を取り入れた揃物。ローマ数字の文字盤の掛け時計を背景とし、懐中時計を開いた意匠の円の一つに「見立十ニ時之内」として十ニ支の一文字を、もう一つの円に歌舞伎の役柄と役者名を記す。そしてその役柄の半身像を描いた役者見立絵。」「五世菊五郎御贔屓様へ「明治年間東日記」五世尾上菊五郎の轟坂五郎、市川子団次の人力引半六、尾上梅五郎、市川幸升の捕手豊原国周」「五世菊五郎御贔屓様へ「明治年間東日記」右:五世尾上菊五郎の轟坂五郎、中央:市川子団次の人力引半六、左:尾上梅五郎、市川幸升の捕手豊原国周版元:具足屋嘉兵衛 明治8年(1875)6月明治8年(1875) 6月新富座での「明治年間東日記」に取材。これは明治元年の上野戦争を序幕とし彰義隊祈念碑建立を大詰とした活劇。図は天使が巻物を持つ斬新なデサインや贔屓が菊五郎に贈った紫幕が見え、五世菊五郎紛する脱走の士・轟坂五郎が「函館 明治ニ年」「相州箱根山の場 明治三年」「上野黒門内の場 明治八年」で活躍する様を描く。具足屋版。」 ・・・つづく・・・

2025.04.28

コメント(0)

-

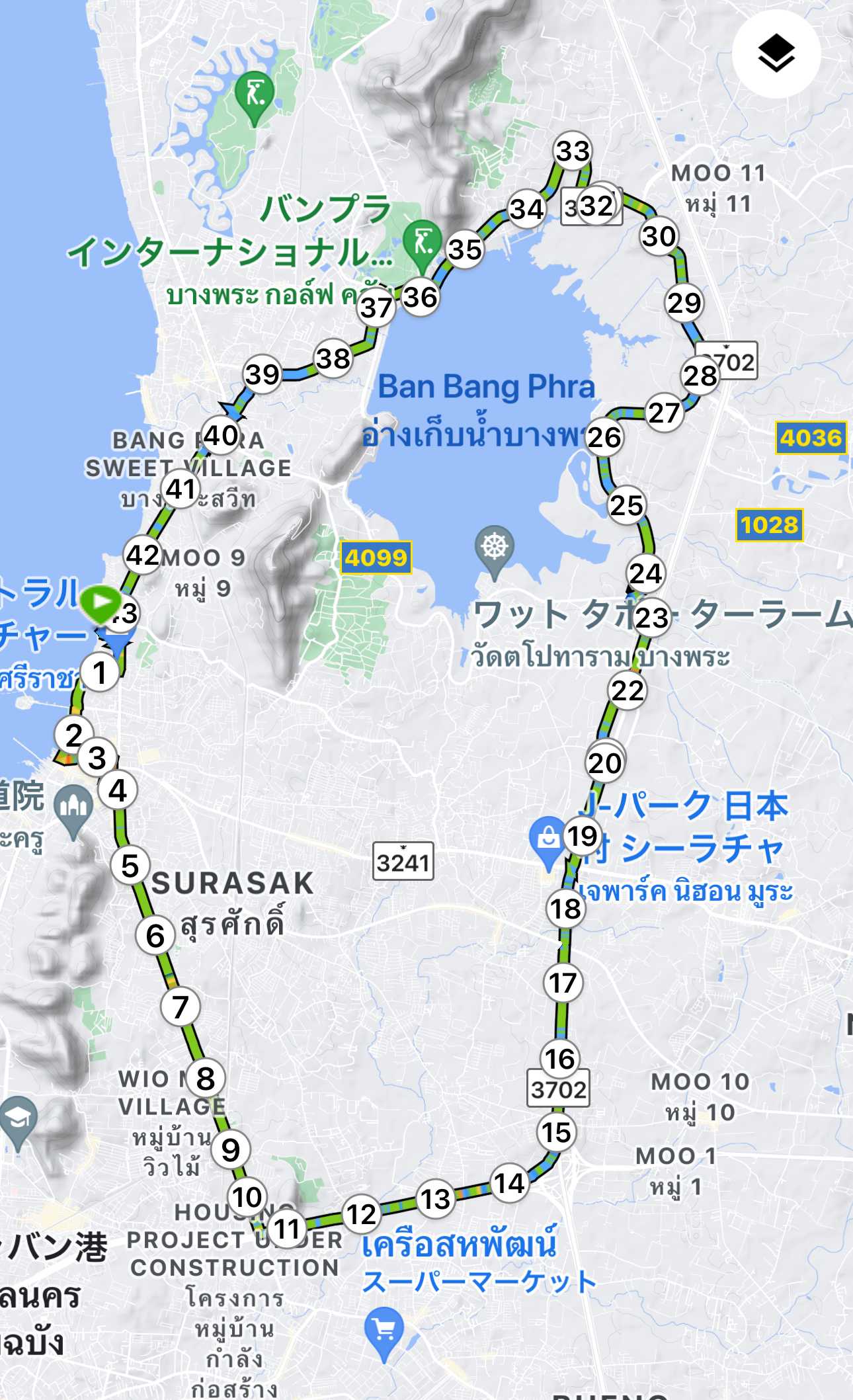

河津桜そして西伊豆をドライブ(その17): 大瀬神社・絵馬殿~社殿~神池~鈴木繁伴館跡~御神木~大瀬埼灯台~淡島~函南町役場

「大瀬神社(引手カ命神社(ひきちからのみことじんじゃ))同時期に土佐国でも、地震があり多くの土地が海没したことから、引手カ命が土佐国から土地を引いてきたと考えた人々が、ここに引手カ命を祀ったのが最初と言われている。延長5年(927年)にまとめられた延喜式神名帳に記された「引手カ命神社」はこの大瀬神社とされており(論社あり)、大変歴史の古い神社になります。」と。社号標石「延喜式内 引手カ命神社」と三の鳥居そして社殿への参道が現れた。「引手カ命」は失礼ながら聞いたことがない神様だなと思ったら、大瀬神社でのみ祀っている神様だとか。海の安全を守る神様なのだと。鉄製の赤い一本足の下駄。持ってみましたが10Kg以上はありそう。天狗が修行中か?そして右手奥にあったのが「絵馬殿」。内陣。さらに。「絵馬殿」には、奉納された「漁船の模型」や「漁の様子を描いた絵馬」などが展示されていた。進水式の際に、施主が自分の船と同型の模型を海上祈願のため奉納したのだと。明治25年に起こった山火事で大瀬神社の社殿が焼けてしまったため、現在展示されているものは明治時代後半以降のもの。静岡県清水区や南伊豆の一部から模型が奉納された記録があり、大瀬神社が駿河湾沿岸部で漁業の神様として信仰されてきた貴重な資料となっている。これらの模型は、「大瀬神社奉納漁船模型」として静岡県指定有形民俗文化財に指定されている。扁額「大瀨神社」と天狗面等が掲げられていた。大瀬崎にある天狗信仰が色濃く残る神社である。この地の天狗には、夜は神池に係留された船に泊まって、朝になるとどこかへ飛んでいくという。地元ではこの神池の魚類を持ち帰ると、罰がと恐れられた。神社は海に隣接しており、海の守護神として漁業者に崇敬者が多い。右の写真は奉納された天狗の面。大瀬神社の絵馬殿に奉納されている和船の模型は、県指定重要文化財。そして「社殿」に向かって石段を上る。石段の途中の踊り場には「四の鳥居」。「四の鳥居」を潜る。そして「社殿」前へ。見事な彫刻に覆われた社殿に近づいて。現在の社殿は1939年(昭和14年)に再建されたものだが、大瀬神社再建に携わった職人の技術の高さが伺えるのであった。見事な彫刻を追う。懸魚(げぎょ)の彫刻には「烏天狗」の姿が。懸魚とは、社寺の向拝に見られる唐破風(からはふ)の下に取り付けた飾りのことを言います。破風に取り付けた火除けまじないで、魚をつるした形をしていることからこう呼ばれています。太陽の光輪のように振り乱した髪と、2本の棒?を振りかざし、厚い雲を踏みしめる躍動的な足の形が素晴らしいのであった。多くの天狗様の姿が。ここの天狗は普通の鼻高天狗。ズームして。木鼻(右)。ズームして。様々な波の模様が。見上げて。移動して。移動して反対側から。海老虹梁の彫り物は龍。脇障子の彫刻(右)。脇障子の彫刻(左)。さらに「神池」に向かって進む。「伊豆七ふしぎの一つ大瀬の神池神池に約三万匹の淡水魚が棲息中!!出札所より神池まで約50m・灯台まで100m 〃 〃御神木夫婦びゃくしんまで約150m 〃 〃岬一周約1000m・ごゆっくりどうぞ」そして右側に「神池」が現れた。「大瀨神池此の神池は岬角の末端より内に少々五十米謂はば〇皮に包まる饅頭の如く面積六千六百平方米の霊池にして緑には葦アブラガヤ多数繁茂し鯉・鮒・鯰等の淡水魚数多く群棲す海に近い観念を一変して奥深き山湖を偲ばしめる誠に神池といふ相応しき光景である。海浜僅か五十米に隔つる自然の淡水池を見るは実に奇異と云わざるを得ず、潮の気配聊かもなく伊豆七不思議の一つに数えられ池には池明神(水波之売神)を祀り諸人等の信仰篤く今も尚池及魚に依って種々の心願を掛け若し池に入り魚を害するときは神罰賣面と云われ昔より今に此の不成文の禁を犯したる者か或は死し或は精神喪失その他不虜の危難に遭遇したる実例を云え相誡めて居る。依って今尚池水の深淺底壁の組織の如き実地調査したる人無く伝説によって、この神池は保護されている。岬には神木と云はるゝびゃくしんあり、相並びて不思議のこの池あり、これ等大瀨岬の荘厳と絶勝とを添え敬神上保勝上学術研究上之を永遠に保存するものなり。 大瀨神社」直径約100mの池の海抜は約1m。海からの距離は近いところで20mしかなく、海が荒れると海水が流れ込む。それにもかかわらず池の水は淡水で、不思議なことに増水しても自然と元の水位に戻っていくそうだ。さらに、伝説はこれだけにとどまらない。この池に、直線距離で37kmほど離れた富士山の湧水が流れ込んでいるいう説がある。沼津市原地区で田植えをすると、その影響を受けて池の水が濁るというのだ。しかし、池は神域。調べることができないため、いまだ神秘に包まれている。伊豆七不思議の一つ と。池に近づくと、餌をねだるように口をパクパクしながらたくさんのコイが集まって来た。神池に生息する魚の多さを実感できたのであった。淡水であるためコイやフナなどが生息。池を調べたり、魚を捕ったりすると祟りがあるとされ、反対に魚を大切にすると財が付くとも。池の岸にあった小さな神社。「鈴木繁伴館跡」。「鈴木繁伴館跡建武の頃、今より六百四十年前元弘三年鈴木繁伴なる武人(水軍)紀州熊野藤日を出船この地に来り引率の郎党三十余人とともにこゝに立てこもる。観応二年足利直義に属し駿州薩埵山にて敗戦し伊豆江梨の山中に隠れ、其の後貞治六年繁伴関東管領足利氏満に招かれ伊豆・相模領国の船大将を命ぜらる神を尊敬する志篤く神社の破壊したるを見て財を惜まずこれの修理を為しやがて北條早雲に従ひ小田原北條氏と運命を共にしこの地より姿を消している。昔の面影を偲ひこれを永く史積として保存する。 大瀨神社」そして「神池」を後にして、西海岸沿いの遊歩道に出る。大瀨崎より再び富士山の勇姿を。白波が立つ中、貨物船が通過。「大瀬神社 御神木」。半島に突き出た大瀬神社はビャクシン樹林が広がるその最奥に御神木は立つ。このビャクシンは推定樹齢1500年以上と云われる御神木とされ夫婦ビャクシンと呼ばれ、二体が合体してそう呼ばれるようになった。湾曲した樹形は自然が織りなすアート。堂々とした風格、樹形。ビャクシンは別名「イブキ」の名前で知られる。盆栽などでもよく使われる木。枝が捻じれ樹形がおもしろいのであった。「御神木大瀨岬一帯に繁茂している壱百三拾本余りのびやくしん樹が御神木であり、中でもこの巨大なる周囲七米、推定樹令壱千五百年以上、岬随一の大木である、一名夫婦(めおと)びやくしんが大瀨神社の卸神木として、引手カ命の分霊をここに祀る、この岬を航海する船人の海上安全と普く諸人等を守護し、湾内住民の崇敬尊信篤き卸神木として保護されている 大瀨神社」堂々とした風格。湾曲した樹形は自然が織りなすアート。「伊豆大瀬埼灯台」。静岡具沼津市の西浦工リアの観光名所である、駿河湾に約1km突き出た「大瀬崎」の突端、「大瀬神社」の神域に建つ灯台。1957年11月に初点灯した、塔高13m灯火標高16mのコンクリート造の塔形の白い灯台で、波が打ち寄せる海岸に直接建つ。高さ13m。光度8千5百カンデラ、光達距離12海里。富士山とのコラボ。再び貨物船が。流木の上に「石積み」。「天狗の葉団扇」も。引手力命に仕えていたのが天狗で、神道と仏教が融合していた時代(神仏習合)の名残だそう。そして来た道を戻り駐車場まで戻り、この日の行程を全て完了し帰路に。県道17号線・沼津土肥線から「大瀬崎」の先端を見る。富士山頂をズーム。さらに。これが我がカメラの限界。県道17号線・沼津土肥線脇にあった展望台には「CYCLIST FRIENDLY AREA」「大瀬崎:神秘の自然と信仰の岬駿河湾に突き出した大瀬崎は、海岸沿いの海流によって運ばれた岩や土砂が帯状にたまって出来た「砂嘴(さし)」という地形です。砂嘴に守られた穏やかな海では、マリンレジャーもさかんです。岬の中の荒れた岩場には、自然の群生地としては日本最北端にあたるビャクシン樹林がひろがっています。なかには推定樹齢1000年を超える巨木もあり、厳しい自然環境や何度もの津波に耐えてきました。岬の先端にある神池は、海に囲まれた海抜約lmの淡水池(海水でなく真水の池)です。伊豆の七不思議にも数えられるこの池に、なぜ淡水がたまっているのかはわかっていません。」「富士山ビュースポット・西浦江梨」。「現在地」はここ。助手席の大先輩に、我がカメラを渡し、車窓からの富士山の勇姿の撮影をお願いする。駿河湾に約1km突き出した姿が印象的な大瀬崎。海越しの富士山を眺められることから、名勝地として知られ、フォトスポットとしても人気。「内浦長浜」から、「淡島」そして「富士山」を見る。富士山の地形の特徴👈️リンク はこちらを。富士山はコニーデ(Konide)と呼ばれる円錐形の火山で、日本のシンボル。【コニーデについて】・コニーデはドイツのシュナイダーが1911年に提唱した火山形態の一種で、円錐形の 成層火山を指します。・富士山をはじめ、開聞岳(薩摩富士)、岩手山(南部富士)、羊蹄山(蝦夷富士)などが コニーデに属しています。・山体の傾斜は、裾野では緩やかですが、山頂部では30度にも達します。・頂上には、山体に比べて小さな火口があります。左手に「淡島」が姿を現した。駿河湾の湾奥にある内浦湾と江浦湾の境となっている。淡島は海底火山の地下にあった火道が隆起し侵食されて現れたもので、これは至近の静浦山地の山々と同じ成因である。「ぬまづの宝100選」の一つに選定されている。 住所は島全体が沼津市内浦重寺となっている。水族館「あわしまマリンパーク」がこの島の中にあると。所在地: 静岡県沼津市内浦重寺186最高標高: 137 m海岸線長: 2.2 km面積: 0.165 km² とウィキペディアより。「淡島」横を通過しながら富士山とのコラボを。「来光川」手前からの富士山。真正面に「宝永火口」が見えた。宝永山(ほうえいざん)は、宝永4年(1707年)の宝永大噴火で誕生した、富士山最大の側火山である。標高は2,693 m。この宝永の大噴火以降、2024年現在に至るまで富士山は噴火していないため、この宝永山が富士山の最新の側火山になる。「宝永火口」富士山の南東斜面にある火口で、宝永大噴火により形成された3つの火口が連なったもの。山頂側から第1火口、第2火口、第3火口と呼ばれ、第1火口が最も大きい。この噴火は49日前に発生した南海トラフ巨大地震である宝永地震によって誘発されたものと考えられており、宝永地震の翌日には富士宮付近で強い地震があった と。「大場川南」交差点から。県道11号線・熱海函南線「岐れ道」交差点から「函南町役場」を見る。そして「熱海梅園」前を通過し、往路と同じルートで帰途についたのであった。久しぶりの1泊旅行を大先輩と。初日は、東伊豆にある河津桜、元気な百姓達の菜の花畑そして河津七滝2日目は、西伊豆海岸を北上し、数々の名所、富士山の早春の絶景とのコラボを楽しんだのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・

2025.04.27

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その16):大瀬崎海岸~ビャクシン~大瀬神社(1/2)

次に訪ねたのが「大瀬崎(おせざき)」。現在地はここ◯。駿河湾に突き出した大瀬崎は、海岸沿いの海流によって運ばれた岩や土砂が帯状にたまってできた砂嘴(さし)という地形。砂嘴にかこまれた穏やかな海ではマリンレジャーも盛ん。大瀬崎の先端には神池と呼ばれる池があった。この池は海のすぐ近くにもかかわらず、なぜ淡水の池ができているのかわかっていないのだ と。またこの砂嘴には樹齢1000年を超える巨木によるビャクシンの樹林があり、大変貴重である と。下記写真はネットから。「大瀬海水浴場」から「大瀬崎」越しに富士山を。ズームして。「大瀬海水浴場」には多くのダイバーの姿が。大瀬崎は日本にまだほとんどレジャーダイビング向けのスポットが開拓されていなかった1980年代初めに、伊豆海洋公園に次いで伊豆半島にオープンした歴史的なダイビングエリア。しかも駿河湾に面した海にはクジラやマンタから深海魚、ウミウシやカエルアンコウなどまでたくさんの生きものが出現、生息。世界でも稀なダイビング天国。そんな大瀬崎は9月頃からがベストシーズン! と。 「ダイビングスクール」が並んでいた。沼津市獅子浜周辺の市街地そして「鷲頭山」方向を見る。「大瀬崎 ビャクシン樹林図◎ 目通り直径15cm以上 129本◉ 目通り直径15cm以上(立枯) 10本 〇 目通り直径15cm未満 85本 ● 昭和56、57年度補植樹 59本 平成9年3月 沼 津 市 沼津市教育委員会」。「国指定天然記念物 大瀬崎(おせざき)のビャクシンビャクシンはヒノキ科の植物で、生垣に用いられるカイズガイブキと同種です。漢字では柏槇と書きます。常緑の高木で本州、九州、朝鮮半島及び中国大陸にかけて分布しています。大瀬崎のビャクシン樹林は、現在百三十本あまりが自生し、群落を形成しています。直径1メートルをこえる巨木、樹齢千年以上といわれる老樹も多いことで知られ、国の天然記念物に指定されています。ビャクシンの開花期には四月頃ですが、毬果(きゅうか)が成熟するのは翌年の秋から冬にかけてです。また、その種子が発芽するには、二年かかると言われています。しかもビャクシンは耐陰性が弱く、成長するのに強い陽光が必要です。そのため若木のほとんどは二~三年で消滅すると考えられ、後継樹がなかなか育たないものです。この貴重な文化財である大瀬崎のビャクシン樹林を私たちの子孫に伝えるため、大切に守りましょう。 平成十五年 九月 沼 津 市 沼津市教育委員会」「西伊豆歩道(大瀬崎コース)案内図■⬅️県道17号 1.0km、大瀬海水浴場 0.3km、■大瀬崎 0.15km ➡️」「西伊豆歩道(大瀬崎コース)案内図」。再び防波堤越しに、沼津市獅子浜周辺の市街地そして「鷲頭山」方向を見る。「ダイビングハウスマンボウ」の先、左側にあったのが「国指定天然記念物 大瀬崎のビャクシン」。近づいて。この日は比較的に穏やかな駿河湾。正面に「大瀬(おせ)神社」の「石鳥居」。ここにも「西伊豆歩道(大瀬崎コース)案内図。一之鳥居の「石鳥居」に近づいて。扁額「大瀬神社」。鳥居をくぐると左手に「斎館」。「延喜式内 引手カ命神社一、当神社は延長五年(九ニ七)延喜式神名帳に全国ニ八六一社の一つで正四位上御明神と 記され宮中にて祭祀が行われた宮社であり由緒ある神社である一、海の守護神一、家(企業)復興の神お札一、海上安全一、海上安全大漁満足一、家内安全 商売繁盛一、交通安全一、家内安全諸災祓除一、肌守水難守護(ダイビング関係者)」「社務所」。「社務所」の壁には「大瀬神社祭祀 延喜式内社御祭神 引手カ命(ひきてちからのみこと)一、歳旦祭 一月一日一、日ノ出祭 一月十九日一、祈年祭 ニ月十七日一、例祭 四月四日👈️リンク一、大祓 六月三十日 夏越の祓一、新穀感謝祭 十一月廿三日一、大祓 十ニ月三十日」社務所の横には「授与所」があった。土日等の人が多い日はOPENしているのではないかと。二の鳥居横・右側にも「国指定天然記念物 大瀬崎のビャクシン」。「ビャクシンの葉には、針のようにとがった針葉ど、先の丸い触れても痛くない鱗片葉とがあります。若い技には針葉が多く大きな枝はほとんど鱗片葉です。気をつけてみて下さい。 沼津市教育委員会」針葉と鱗片葉をネットから。多くの紅白のおみくじが結ばれていた。「二の鳥居」。「寄進碑」。石灯籠(右)。石灯籠(左)。ここにも「寄進碑」。台座の石にはタフォニの如き模様?が。風が強い海岸付近で、海水の飛沫が岩石に付着してしみ込み水分が蒸発し、岩石中で海水の塩類が析出すると、その塩類の結晶化により岩石を構成している鉱物粒子同士が引き離されて剥落する。 その作用が進むと岩石に巣穴があいたような状態になる。 これをタフォニという と。右手に「手水舎」。「龍の水吐口」。「大瀬神社之記」と「神池拝観者心得」。「大瀬神社之記祭神 引手力命一、例祭 四月四日一、 当神社は、白鳳13年(684)大地震が起き、土佐国で多くの土地が海中に没した反面、 突然三百余丈も盛り上がり島が誕生したとある。又土佐国から土地を引いてきて島を 造ったという伝説もある。その神霊を感じて引手力命を祀ったとされる。一.当社は古来から力技射術の霊験があるといわれ、源為朝、頼朝が源氏再興を祈願し弓矢、 兜、宗近の銘刀、政子御前が御神鏡を奉納されたとある他、各時代の武将御太刀を奉納されて おり、源氏の再興もかなえられ再三参拝されたと記されている。一.建武年間(室町時代)熊野より水軍の武将鈴木繁伴一族が近辺を領し、祭祀にいそしむと あるが、その後の地震津波により社弓矢など皆失われてしまった。しかし金銅尊躯を砂中で 発見。再建、海の守護神として駿河湾一円の漁民の崇敬尊信篤く今日に至る。一.現在の社殿は火災により昭和14年に再建されました。一.先端には燈台・樹齢千数百年以上の幹廻り6m以上のびゃくしん御神木をはじめ、天然記念物・ びゃくしん130本余り樹齢1000年以上の木も多数あり古木館大正天皇参拝記念碑あり。一.周囲300m、海之干満との関係する底なしの池とされながら真水で数万匹の鯉・鮒・なまづ 等の淡水魚が元気に泳いでおり神秘的で人々のみそぎの池であり伊豆の七不思議の一つである。」「神池拝観者心得」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.26

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その15):夕映えの丘~出逢いの岬~煌めきの丘~明神池

静岡県道17号線・沼津土肥線を土肥湾に沿って進み、「大瀬崎」に向かって進む。「夕映えの丘」で車を止める。静岡県沼津市戸田。「県道 沼津土肥線 開通記念 昭和43年8月昭和43年8月 静岡県知事 竹山祐太郎書」と。沼津市戸田の県道17号沼津土肥線いにある、「旅人岬」「出逢い岬」「煌めきの丘」などとともに、駿河湾に沈みゆくタ日が見られる展望スポット。「この道路建設に当たり、陸上自衛隊は県の委託に基づきその施工を昭和41年7月以来通算 3年にわたって、第102建設大隊に当たらしめ隊員の一致協力と機動力の発揮により施工困難な 区間の基礎工事を完成し本路線の開通に大きく貢献した」と。「河津桜」も8部咲き。ズームして。さらに。先ほど訪ねた「御浜岬」を望む。「河津桜」と「御浜岬」のコラボ。次に立ち寄ったのが、海岸線にあった 「出逢いの岬」。静岡県沼津市戸田。駿河湾百景で西伊豆を代表するビュースポットで、モニュメントのリングから富士山が見えるのであった。「出逢い岬」と。眼下にみはま岬から戸田湾が見渡せ正面は雄大な駿河湾、右手に長い裾野をたなびかせる富士山。その全てが一望できる最高のポイント。春夏秋冬、それぞれの趣をたたえたここからの眺めは、絶景そのものと。夕日の綺麗な季節は朱に染まった富士山を見る事が出来る と。再び満開の河津桜を。「富士山ビュースポット・戸田」案内図。1.戸田造船郷土資料博物館・駿河湾深海生物館ディアナ号の遺品やディアナ号の代わりにロシア人と戸田の大工が新造したへダ号の建造記録を中心に、幕末時代のロシアと旧戸田村の交流について展示しています。併設されている深海生物館には、駿河湾に生息する深海魚の標本が数多く展示されています。2.御浜岬御浜岬は、駿河湾の海流に運ばれた土砂が、帯状にたまってできた砂嘴(さし)と呼ばれる地形で、腕のように湾曲した形が特徴的であり、海のすぐそばまで木々が茂り、四季折々の花が咲く、自然豊かな景勝地です。岬の先端に建つ諸ロ神社の赤い烏居が、岬の緑や雪化粧の富士山によく映えます。また、御浜岬に囲まれる戸田港は天然の良港であり、岬の中にある造船郷土資料博物館や駿河湾深海生物館では戸田の歴史や自然の恵みを知ることができます。」3.くるら戸田道の駅「くるら戸田」は、天然温泉や足湯が楽しめるほか、歴史・文化の紹介コーナーや地区センター等を併設した地域の拠点施設です。Wi-Fi環境も整っており、戸田地域の観光スポットの紹介や戸田塩、タチバナ、タカアシガニ、深海魚料理等、地元の食材を使った軽食やお土産で皆様をおもてなし致します。是非お越しください。「出逢いの岬」デッキから先ほど訪ねた「御浜岬」を見下ろす。ズームして。「伊豆くちばし御浜岬」案内板。鳥のくちばしのような御浜岬はどのようにしてできたのでしょう。戸田(へだ)の街は、はるか昔に活動を終えた達磨火山と井田火山に取り囲まれています。長年の風雨や波は、2つの火山を削りとり大きな谷や絶壁をつくりました。削り取られた岩や土砂は駿河湾の海流に運ばれ、港の入り口部分に帯状にたまっていきました。このようにしてできた嘴のような形をした岬を砂嘴といいます。風や波・海流が生み出した御浜岬に囲まれる戸田の港は、天然の良港です。港を守る岬にはイヌマキが群生(静岡県天然記念物)しています。樹齢100年を超えるイヌマキ林は、過去に何度もの津波に耐えた優秀な防災林でもあります。この場所からの富士山の勇姿を。次に訪ねたのが「煌めきの丘」。静岡県沼津市井田。「煌めきの丘」。ロータリー部の花壇には菜の花が。近づいて。「富士山ビュースポット・井田」。「現在地」はここ。「富士山ビュースポット・井田」からの富士山。富士山をズームして。写真下部には、菜の花でデザインされたこの地の名称「井田」の文字が。ズームして。「西伊豆歩道(井田コース)総合案内」。西伊豆歩道は、沼津市・大瀬崎から西伊豆町・堂ヶ島を1 0コースで結ぶ遊歩道です。駿河湾に浮かぶ四季折々の美しい富士山の眺望と、史跡や景勝地も多いコースですので多くの人々の憩いの場としても親しまれています。「西伊豆歩道「井田コース」は「井田」から「戸田港」を結ぶ約7.5kmのコースです。ここ「煌めきの丘」は井田地区と駿河湾越しの富士山を一望できる景勝地です。ここから左へ下っていけば、古墳時代後期のものと推定される「井田松江古墳群」、海に近いながらも真水が湧く池「明神池」を通り井田集落へと入り、「大瀬崎」へと向かいます。また、右側の県道を南下すれば日本一のアブラギリ群生地を経て戸田へと歩道は続いています。西伊豆歩道を歩かれる方は、途中、車道を歩く箇所もありますので十分気を付けながら自分にあった無理のない計画を立てた上でお楽しみください。」「海から分かれた明神池煌めきの丘の眼下には井田の小さなまちなみと、そのそばに広がる田畑が見えます。田畑の南側には、淡水を湛える明神池があります。これら田畑や池は、かつては入り江でした。駿河湾の海流に運ばれた周辺の岩や土砂は戸田の御浜岬のように帯状にたまっていきました。このようにしてできた細長い岬を「砂嘴(さし)」といいます。砂嘴が少しずつ伸びていき、海と切り離されたのが、この井田の集落です。池には淡水魚をはじめとした多くの生き物が棲み、周囲に整備された遊歩道では、四季折々の草花を楽しむことができます。」「海から分かれた明神池」。明神池(ネットから)。近くにあった河津桜。ズームして。戸田みかん・あま夏の無人販売所であったがあま夏の姿は・・・。金網で座席部が出来ている休憩椅子。座り心地は良かったが、設置場所は、富士山が正面に見える場所が良いのでは と。「煌めきの丘」を後にして、西伊豆沿岸・県道17号線を走る。「井田の河津桜」。さらに県道17号線・沼津土肥線を進む。「大瀬崎」と「富士山」の勇姿。海越しに富士山をのぞむ名勝の地「大瀬崎」。移動して。大瀬崎は別名琵琶島とも呼ばれる、駿河湾に約1km突き出した岬で国の天然記念物となっているビャクシン樹林が群生していた。海越しに日本一の富士山をのぞむ景色は古くから名勝の地と知られ、 広く海外にもその名を知られているのだ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.25

コメント(0)

-

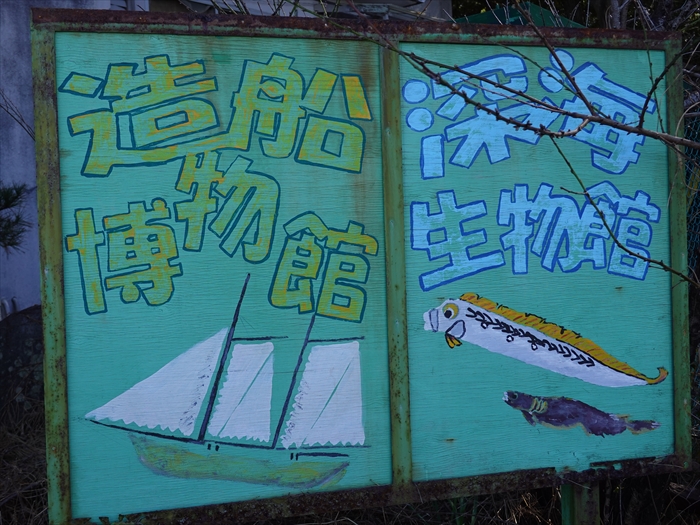

河津桜そして西伊豆をドライブ(その14):戸田造船郷土資料博物館~諸口神社~小舟ヶ浜

右手にあったのが「造船博物館 深海生物館」と書かれた看板。別の看板「戸田造船郷土資料博物館 駿河湾深海生物館」👈️リンク。戸田造船郷土資料博物館は、戸田御浜岬の先端に位置し、幕末にロシア人と戸田の船大工の協力によって建造された、日本初の本格的洋式帆船「ヘダ号」の造船資料や日露友好の歴史を紹介しています。また、併設の駿河湾深海生物館では、沼津市戸田地区ならではの、深海魚について楽しく学べる展示を行っています。「友愛の広場」碑。木々に囲まれた静かな場所だ。左奥が博物館。「戸田造船郷土資料館の収蔵品が「近代産業遺産」に認定されました経済産業省では平成19年11月、地域の活性化を進めるに当たっては、それを担う地域の方々が「過去」を知り、それを受け継ぐ「今」に自信を持ち、その自信を「未来」に向かう活力につなげていくことが大切と考え、わが国近代産業遺産の発展に尽くした先人達の歩みをその遺構等の中に留める各地の近代化産業遺産について、産業史・地域史のストーリーを軸とする33の近代化産業遺産群にとりまとめました。造船・炭鉱・製糸・貿易など、全国約450箇所の産業遺産が認定を受け、近代化産業遺産が有する価値の普及や地域活性化に向けた活用が期待されています。 戸田造船郷土資料博物館は、近代造船の礎となった洋式船建造技術を伝える収蔵品が評価され、ストーリー1の「海防を目的とした近代黎明期の技術導入の経緯を物語る遺産群」の中に選ばれました。同じ遺産群には伊豆の国市の韮山反射炉も含まれています。認定を受けた収蔵品( 4点)・ディアナ号の模型 一九七〇年の大阪万博でソ連館に展示されていた模型で、旧ソ連政府がディアナ号の設計図から 忠実に再現したもの。万博終了後寄贈された。・ヘダ号設計図 この設計図はヘダ号の建造に携わった船大工・石原藤蔵の家に残されていたもの。 設計図も経験もない洋式船の建造、しかも言葉も通じない中で、苦労して描き上げた。・大工道具 へダ号建造時使用された大鋸や墨壺、製図用定規等。・ヘダ号模型 このヘダ号の模型は、ディアナ号模型と同じ縮尺で作られ、その大きさの違いがひと目で わかるようになっている。 沼津市戸田造船郷土資料博物館」休館日:毎週水曜日 と。入口のドアには「休館日」と。よって「館内の展示品」をネットから。「ディアナ号模型この模型は大阪万博(1970年)でソ連館に展示されていたものですが、万博後、当時展示品の少なかったこの博物館を心配し、旧ソ連大使のご厚意で寄贈されたものです。戸田とロシアの深い絆を感じます。」「ヘダ号設計図この設計図はヘダ号の建造に携わった船大工・石原藤蔵の家に残されていたものです。設計図も経験もない洋式船の建造、しかも言葉も通じない中で、苦労して描き上げた設計図です。ロシアと日本の通訳がオランダ語で会話し、それぞれの言語に翻訳して伝えるという手間のかかる作業を重ね、協力し合って造り上げました。この「ヘダ号」の模型も、1/ 48の模型である。ディアナ号が全長53m余りあるのに比べ、ヘダ号は約24.5mである。このヘダ号の模型は、大阪に住む個人が製作し、博物館に寄贈されたものだという。ディアナ号模型と同じ縮尺で作られ、その大きさの違いがひと目でわかるようになっている。「大工道具大工道具の中でも、ロシア人が特に興味を示したのは墨壺でした。ロシア人はまっすぐな線を引くのに長い棒を用いていましたが、紐を引っ張ってぴんとはじくときれいな直線が引ける墨壺に大変感心したそうです。墨(すみつぼ)。・ヘダ号模型 このヘダ号の模型は、大阪に住む個人の方が製作し、博物館に寄贈されたものです。 ディアナ号模型と同じ縮尺で作られ、その大きさの違いがひと目でわかるようになって います。「休館日」の為、屋外の展示品を追いかける。「近代造船の先駆者 上田寅吉 顕彰碑」。戸田号造船の船大工の棟梁から官営横須賀造船所の工場長まで上り詰めた、上田寅吉の顕彰碑。「上田寅吉氏傅氏ハ我國西洋型造船術ノ鼻祖ナリ 文政六年参月拾日戸田村字大中島参百拾八番地ニ生シ安政元年本村ニ於テ露艦建造ノ時世話掛トナリ 後幕命ニ依リ長崎ニ趣キテ造船術ヲ和蘭人ニ學ブ 文久年中榎本武揚氏肥田濱五郎氏等幕命ヲ奉シテ和蘭ヘ留學スルニ方 随行シテ造船術ヲ修メ戌辰之後軍艦開陽丸ニ乗リテ函館ヘ走ル 明治参年海軍省ニ出仕シ横須賀造船所ニ在勤シテ大工士トナリ數多ノ戦艦ヲ製シ名聲ヲ轟カセリ 後職ヲ罷メ明治弐拾参年九月拾弐日卒 又享年六拾有八氏資性温厚一意帝國造船界ノ發展ヲ念ヒ常ニ後輩ヲ賛導シテ渝ラス其ノ勲績洵ニ不朽ナリト謂可シ 昭和八年七月」「錨」。「日ソ友愛の像 塑者 堤 達男」。錨を手に、遠く友愛の海を見晴らしているのだろうか。2人の青年は、船の錨を中央に手を重ねていた。これはディアナ号とヘダ号の物語を表すと共に、「海は世界をつなぐ、友愛のきずなである」という、山田三郎村長の思いが表現されているように感じたのであった。ズームして。1854年11月、ニコライ一世の命を受けたロシア使節(全権使節)エフィム・プチャーチンはディアナ号で下田に入港。しかし安政の大地震に見舞われディアナ号が破損。修復へと戸田に向かうも結局ディアナ号は沈没。そのディアナ号の代船として日本の船大工が結集しロシア人と共にわずか3か月ほどで、日本初の洋式帆船「ヘダ号」を作り、このことが日本のその後の近代造船の始まりになったといいます。安政の大地震に際し自らの被害もありながら、プチャーチン一行は、波にさらわれた日本人を救助し、船医が看護したともいいます。また一方でデァイナ号が沈んだ際には周囲の村人たちがロシア人乗船員たち500余名を救助したそうです。まさに友愛の絆です。プチャーチンは後年、日露修好通商条約の締結(1858年)にも来日していますが、日本とロシアの友好の礎がこの「ヘダ号」にあったといえます。プチャーチンには1881年(明治14年)、日露友好に貢献した功績により日本政府から勲一等旭日章が贈られています。」「日ソ友愛の像 塑者 堤 達男海は世界をつなぐ、友愛のきずなである。孤立した島から、大陸から人はこのきずなによって結ばれ それぞれの文化を高め文明を築いて生きた 幕末の頃 プチャーチン提督の乗艦ディアナ号が遭難するや戸田の人々はこれを助け露国人と共に協力して代艦戸田号を建造した。友愛の灯はこの時 あかあか と二つの国を映したのだ 爾来幾星霜世相はどのように変ろうとも二つの国の人々の心の奥底に友愛の灯は決して消え失せることはないであろう 村長 山田三郎 謹書」石碑の裏側には「日本最初の洋型造船に燈火を掲げた人々」。「ロシア軍艦 ディアナ号の錨」。「ロシア軍艦 ディアナ号の錨全長 4.78m巾 3.235m重量 約4t」近づいて。「ヨコズナイワシ👈️リンク深海のトップレデター 戸田に降臨!」全長122センチメートルから253センチメートル。体重14.8キログラムから24.9キログラム、36.5キログラムの例がある。水深2000メートル以上の深海に生息する全長2メートル超の硬骨魚類7種のうち、深海固有種はヨコヅナイワシとムネダラのみであったが、ヨコヅナイワシはムネダラの最大記録を上回ったため、深海固有種として世界最大の硬骨魚類であることが明らかになった と。「慰靈碑」を訪ねた。「慰靈碑」に近づいて。「慰靈碑👈️リンク昭和四十年十月七日未明マリアナ諸島マグリカン島を襲った台風九号により同島周辺に待機中のかつお漁船第三金比羅丸 第三永盛丸及び第十一弁天丸はその中心に入り風速七〇メートル 気圧九一五ミリメートル以下と云う言語に絶する風浪の為第三金比羅丸及び第三永盛丸は沈没第十一弁天丸は同西岸にて沈没す 遭難の報伝わるや多数の僚船を始め米軍機自衛隊機 護衛艦巡視船等が出動され海難史上未憎悪の大捜索も空しく乗組員一一六名中四十ニ名が救助され七四名は船と運命を共にした。茲に殉職船員の冥福を祈り之を建立す。 昭和四十一年四月三日 建之」こちらが「駿河湾深海生物館」。そあいて「諸口神社(もろくちじんじゃ)」を訪ねた。「諸口神社祭神 橘姫命例祭日 四月四日由緒 当社の創建由緒等詳ならざれども増訂豆州志稿によれば、延 喜式神名帳伊豆国那賀郡 二十二座の内国玉姫命神社にて伊豆 国神階帳従四位上もろき姫の明 神に座すとなす。 もろき姫、国玉姫、橘姫は同一神 でもあろうか現称諸口はもろきと同 語にて古来当社を 辨天と称し 女 神なること明らかなり。航海及漁業 者の守護神とし崇敬あつく海上安全 大漁満足を祈願し諸船この沖を通 過すると言う。 応永八年三月(一四〇二)再建、明治十二 年八月村社に列す。 現社殿は昭和二十八年四月改築社宝 応永八年三月吉日棟札 鰐口 武蔵国吉見郡久米田郷施主等敬白 諸口大明神 応永八年辛己霜月十五日とあり(日本金石年表に見える) 註 延喜式内とは醍醐天皇の朝廷延喜年間(九〇一~九二七)撰 修の延喜式神名帳所載の 神社の意にて単に式内社又は式社 とも言う。」「「ふるさとの自然100選」選定の森当神社の森は私達の身近にある自然を見直しふるさとの自然を見直しふるさとの自然に愛着と関心を持ってもらうため静岡県が昭和59年度に行った「ふるさとの自然(お宮の森・お寺の森)100選に選定された森です。みんなで大切に育てましょう。 昭和60年3月 沼津市」。社殿に近づいて。扁額「村社 諸口神社 陸軍中将南部辰丙書」と。振り返ると、参道が戸田湾の海に向かって。正面に朱の鳥居が。「延喜式内諸口神社」碑。「本殿」を横から。塔婆?「南無多寶如来 願似此功徳 普及於一切」と。これは、回向文(えこうもん)と呼ばれ、「願わくは此の功徳を以(も)って、普(あまね)く一切に及ぼす」と。富士山の勇姿を再び。「御浜岬」先端を廻り込んで。前方に「戸田漁港」のある戸田の入江・戸田湾が拡がっていた。真っ赤な鳥居が砂浜のすぐ前に立ち、目の前の海との色合いのコントラストがなんとも美しい光景。再び砂浜から「諸口神社」の参道を見る。鳥居から戸田湾を望む。見上げて。「小舟ヶ浜」と。「イヌマキの森」案内板。戸田の港は、御浜岬によって波から守られた天然の良港です。目の前に広がるイヌマキの森も港を守る重要な役割を果たしてきたと考えられています。フィリピン海プレートの沈み込みによってできた駿河湾は大きな地震が繰り返されてきた場所でもあります。樹齢100年を超える大きなイヌマキもあるこの森は、こうした地震によって発生した何度もの津波に耐えた優秀な防災林でもあるのです。この森は「御浜岬のイヌマキ群生地」として静岡県の天然記念物に指定されています。「イヌマキの森」。「戸田湾」の「戸田漁港」方向を望む。「戸田湾」には多くの貨物船、漁船が停泊していた。「御浜岬」の付け根近くを。山の斜面にはロッジ風の建物が。「旧戸田村指定・天然記念物 根上りの松」。御浜岬(砂嘴)の大半はクロマツで覆われ、ところどころに幹囲3mを超える巨木が散見される。この松もその1本。海側から見ると根上がり状態に見えることから、「根上りの松」と呼ばれている。林の縁に立ち、半独立木であるため、林のマツに比べ、幅広で重量感のある樹冠を戴いているのであった。海岸を歩きながら、「戸田漁港」・「戸田峠」方向を見る。「御浜岬公園」の恐竜姿の遊具・滑り台。再び入江に向かって。多くの漁船が並ぶ。小さな神社もあった。防波堤の先端から光沢のあるエメラルドグリーンとエメラルドブルーが現れその先に富士山が見る事ができた。。防波堤から見る海は透明度抜群の天然の水族館。晴天に恵まれインスタ映え間違え無し。こちらはネットから。戸田湾の防波堤、そして富士山を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.24

コメント(0)

-

地元のソメイヨシノを愛でる(その3)

暫く、時間が開いてしまいましたが、2025年4月2日(水)の「地元のソメイヨシノを愛でる」の続きです。この花見の最後に、日本大学生産資源科学部の湘南キャンパスの桜並木を訪ねた。この先、一方通行の小田急線の踏切を渡る。日本大学生産資源科学部・湘南キャンパスのマップ。踏切横の線路沿いの桜並木もほぼ満開。踏切を渡り、校庭を縦断する一般道を進む。以前は右側にも桜の老木があったが、数本が強風で倒れた経緯があり、安全上であろうか?全て伐採されたのであった。日本大学生産資源科学部の美しいグランド。約2900席の観客席があるグラウンド。授業や課外活動、学校行事や研究室のイベントなど、様々な活動場所として使用され、体育施設の中で最も使用頻度の高い施設の一つ。学部祭名物、花火大会の会場。桜並木に沿って進む。体育館。一周400mのトラック競技や跳躍競技、投てき競技のほか、サッカーやアメリカンフットボール、ソフトボールなどの競技ができるグランド。400m(6レーン)/100m(8レーン)のトラック。中央には人工芝が一面に。左側には「日本大学藤沢高等学校・中学校・小学校」の正門。2009年に藤沢中学校が開校し、2015年には併設の藤沢小学校が開校。大学・高校・中学校・小学校16ヶ年一貫した展望とゆとりのある教育を実践する。付属高等学校・中学校・小学校が隣接する日本大学生物資源科学部まで含めて、小学校から大学まで繋がる一大キャンパスとなっているのだ。校舎に向かう新入生?の姿が。「日本大学生産資源科学部」。「日本大学生産資源科学部」の正門方向の見事な桜並木。ズームして。グランドを望む。「NUBS(The Nihon University College of Bioresource Sciences」の文字が確認できた。 「胴咲き桜」に近づいて。これは、老木が樹勢を維持するために、休眠芽が目覚めて幹から花を咲かせることで、より多くのエネルギーを確保しようとする現象とのこと。他の場所にも。学生の姿が見えない校庭の桜並木。この段状のキノコの名は?カワウソタケであろうか?コロナ以降、一般人の通行は制限されている桜並木。この時期の桜開花時だけは、日時制限付きで開放して欲しいのであるが・・・。再び「胴咲き桜」を追う。「日本大学藤沢高等学校・中学校・小学校」の正門方向。「日本大学藤沢高等学校・中学校」の校舎を桜並木越しに。「日本大学藤沢高等学校・中学校」。再び見事な桜並木を振り返って。「日本大学生物資源科学部」の「本館」。 地下2階、地上14階の学部で一番高い建物で約74mある と。そして踏切に向かって引き返す。再び「本館」をズームして。最上階は何の施設になっているのであろうか?ホール?さらにズームして。再び小田急線方向の桜並木を。ここも日時制限付きで、桜開花時に1日でも開放して欲しいのであるが。踏切に向かって戻る。道路標識が変わって解りやすくなっていた。「車両進入禁止(自転車を除く)」の標識(マーク)。以前(2015年)の交通標識がコレ。いつから変更したのであろうか!?踏切を渡りながら、小田急線の「六会日大前駅」方向を見る。 「善行駅」方向。そして前方に車を駐めていた「地神社」の桜の老木を見る。 ・・・おわり・・・

2025.04.23

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その13):碧の丘~潮風のベンチ~戸田灯台~若山牧水歌碑~愛鷹山と富士山

静岡県道17号線・沼津土肥線を北上すると左手にあったのが「碧(みどり)の丘」静岡県伊豆市土肥2726。屋根付きの休憩所。駿河湾そして土肥金山方向の海岸線を見る。「舟山のイシバ伊豆半島には、山が海まで迫り、けわしい崖が続く海岸が多くあります。舟山の集落はこうした海岸線の中の緩やかな傾斜地にあリます。集落内の家の敷地や畑は傾斜地を階段状に造成して作られているため、立派なイシバ(石垣)があちこちで見られます。舟山のまわリの大地は約5 0万年前まで噴火を繰り返していた達磨火山が作りました。噴火を終えた達磨火山は長年の浸食によって削られてきました。こうして削られ川を流れ下った土砂が厚くたまり、舟山の緩斜面ができました。そのため、集落内を流れる3本の川や海岸の崖ではたくさんの大きな岩が見つかります。」現在地はここ。「舟山のイシバ(石垣)」。「戸田周辺観光マップ」。近づいて。山の斜面にへばり付く民家群。ここにも「イシバ」があるのだろうか?さらに静岡県道17号線・沼津土肥線を北上すると前方に富士山の勇姿が現れた。車を駐車場に駐め、富士山を撮影。積雪量の少ない富士山山頂付近。山頂付近で生れた雲の姿が。富士宮浅間大社を基点に始まる富士山表富士宮口登山道のジグザグも確認できた。カメラ設定を変え、山頂を更にズームして。これが、我がカメラのズームの限界。左側に小さく「頂上富士館」の姿も確認できた。今は営業していない旅館「西伊豆 フルーツの美味しい絶景の宿 フルーツランド・ギャラリー」が残された場所に移動して。ネットから在りし日の写真を。これも在りし日の写真(ネットから)。廃墟の奥に廻り込んで、富士山の勇姿を。「駿河湾」と「富士山」とのコラボ。「ホテル&レストラン フルーツランド・ギャラリー」の看板のある連絡歩道には木橋が架けられていたが、床材は朽ちて穴が空き通行不可、危険であったが進入禁止の対策は為されていなかった。車に戻り、さらに静岡県道17号線・沼津土肥線を北上しヘアピンカーブを左に入り御浜岬に向かって坂を下ると、かつてあった「厚生年金還元融資国民宿舎 伊豆 戸田荘 静岡県」の案内が残っていた。「御浜海水浴場」を眼下に見る。嘴の様な御浜岬の内側の緩やかに湾曲した砂浜が綺麗な海水浴場。駿河湾の海流に運ばれた土砂が湾の入り口に帯状にたまってできた、砂嘴(さし)と呼ばれる地形。砂嘴が作る穏やかな湾内では、豊かな恵みも受けているのだ。「潮風のベンチ」と。「潮風のベンチ」とは海沿いに約1kmも続く長い堤防をベンチに見立てたもの。左手に駿河湾、正面に富士山、右手に松林を望む絶景スポット と。御浜海水浴場駐車場に車を駐め、「潮風のベンチ」に沿って「戸田灯台」に向かって歩く。富士山と戸田灯台。ズームして。戸田灯台。御浜岬の西側の堤防に繿接して建つ、塔高11.6m、平均海水面から灯火まで高さを示す灯高が17.43mの、塔形でコンクリート造の白亜の灯台。初点が1952年2月28日で、明3秒暗3移( Iso w 6s)で光る、等明暗白光の灯台。1984年2月に改第、2012年10月6日には光度変更が行われ、現在は5600カンデラとなっており、LED化されている。廻り込んで。その先、右側にあった歌碑。「若山牧水」の歌碑が立つ。「若山牧水伊豆の国 戸田の港ゆ 船出すと はしなく見たれ 富士の高嶺を」この詩は、牧水が伊豆半島の戸田港を訪れた際に感じた景色や心情を表現したもの。内容は、船を出す際に富士山の高い峰を遠くに見ながら、しばしその姿を見つめるという情景を描いている。この詩からは、自然の美しさとともに、出発を前にした心の動揺や寂しさも感じられる。富士山という象徴的な存在が、船を出す者にとっての心の支えや、遠くの目標を意味しているとも解釈できる と。「御浜岬案内図」。再び富士山の勇姿を追う。富士山の手前右側には「愛鷹山(あしたかやま)」の姿が。「愛鷹山」は静岡県の東部にある山。富士山の南隣に位置する火山である。最高峰は標高1504.2mの越前岳。狭義には南方にある1,187.5mの愛鷹山峰を指す。愛鷹山塊や愛鷹連峰とも呼ばれることがある。日本二百名山の1つ。愛鷹山峰(愛鷹山塊、愛鷹連峰)をズームして。ネットから。それにしても積雪量の少ない富士山。右前方に「諸口神社」の朱の鳥居が姿を現した。これでもかと、「富士山の勇姿」を追ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.23

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その12):西伊豆に向かって~旅人岬

「河津桜そして西伊豆をドライブ」の2日目、宿泊した旅館「峠の湯大家荘」を9時過ぎに出発右手の道路脇にあった「梵字名号塔」。名号塔とは、塔面に南無阿弥陀仏の六文字を刻んだもので、特に独特の書体の徳本上人のものが有名であると。静岡県賀茂郡河津町梨本1127。「梵字名号塔」。そして「国道414号」に入ると前方に「河津七滝ループ橋」を見る。昨日はこの「河津七滝ループ橋」上を歩いたのであった。この先「月ヶ瀬IC」を左折し「国道136号」に入り、西伊豆へと向かう。伊豆市土肥の山々を見ながら国道136号を進む。「小松原橋」を通過。 静岡県伊豆市土肥。そして「土肥」の西伊豆海岸に出て最初に「旅人岬」に立ち寄る。静岡県伊豆市小土肥309-1直木賞作家・笹倉明氏の作品に由来する夕日の美しい岬。断崖の上に位置する階段状のテラスから駿河湾を一望、対岸の清水、静岡を眺めることも出来たのであった。岬からは180度以上のパノラマが拡がり海越しの夕日を臨む絶好のポイントとなっているところから、恋人岬にあやかって町の新しい名所にしようと『旅人岬』と名づけられたのだと。土肥から小土肥までの県道17号線の中ほどにあるフィッシングポイント横根の岬には、2,400㎡の敷地に展望台と駐車場が整備され、普通車23台、大型バス2台の駐車ができたのであった。「富士箱根伊豆 西伊豆歩道」案内板。「土肥港」方向を振り返る。西伊豆の青い海が拡がっていたのであった。展望台に設置されている男女をイメージしたブロンズ像。手前には、ここ「旅人岬」からの「夕陽方向・見頃時期」案内板が。「家族 1998 c.ShiGeoKa」と。重岡建治の作品名は「家族」。恋人岬にも重岡建治の作品があったがが作品名は「AMORE」。男女二人が手を合わせる姿にも人の形が。♡型の石も隠れていた。「小説 旅人岬」案内プレート。この岬の名付け親でもある直木賞作家笹倉明氏の小説「旅人岬」の石碑。「小説 旅人岬太陽がまぶしい光の刺を落としながら、夕陽に変わる準備をはじめている。大きな湾がひとつの鏡となって上空の円い炎をうつし、目を射るほどに輝いていた。船が白い波の尾をひいて入江へと向かう。水鳥が宙を舞って、一瞬の影を水面に描いた。それらの光景が刻々と彩りを変えていく。赤みと大きさを増して輪郭をくっきりとさせた夕陽が向こう岸から長い朱の帯をのばし、湾の波間を真っぷたつに割り裂いた。これまで夕陽は幾度も見てきたけれど、いまほどそれを美しいと感じたことはない。見慣れたはずの故郷のそれが全身を染めて圧倒するまでに力づよい、優しい情感に満ちてあるとは知らなかった。明日に望みをかけることが自然と許されて、今こうして生きてあることに感謝したくなる。以下 略」。旅人岬からは残念ながら地形上 富士山を見ることが出来まないが、夕日を見るポイントとしては最高な場所。ちなみに南アルプスは見ることができるのであった。北方向の海岸・小土肥海水浴場方向を見る。白き波しぶきをズームして。さらにズームして。テトラポットによる防波堤。反対側の「土肥海水浴場」方向を振り返って。「大江戸温泉物語 土肥マリンホテル」の白い建物が確認できた。伊豆市土肥2791−4さらに南方向にはあったのが「シーサイドスパ西伊豆土肥」。伊豆市八木沢1365右側手前の丸い山が「丸山城」出城。その後方の山に本城・丸山城が位置する。伊豆丸山城は北条早雲の配下となり北条水軍の中心的存在となって活躍した富永氏の城として知られています。北条氏政の代には対岸の敵である甲斐武田軍に備えるために大改修し、伊豆最大の水軍拠点となりましたが、1590年(天正18年)に豊臣水軍の猛攻を受けて落城しました。現在城址は丸山スポーツ公園となっており、遺構はほとんど残っていませんが、山頂からは駿河湾ごしの富士山を眺めることができるため、富士山の撮影スポットとしても知られています。Googleマップから「丸山城」を。「丸山城址」から富士山の勇姿を(ネットから)。そして夕景の写真を2枚、ネットから。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.22

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その12):河津七滝・峠の湯大家荘

「河津七滝 町営駐車場」から数分でこの日の予約宿「峠の湯大家荘」に到着。時間は16:15過ぎ。和風旅館の「峠の湯大家荘」。前日までの3連休は、和室23室が全て満室であったが、翌日のこの日は、我々のみの宿泊で「峠の湯大家荘」を二人占めしたのであった。受付。玄関ロビー。自分にあった浴衣を部屋に持ち込むシステム。「ビリヤード」もあった。1階和室の通路はやや狭い。我々の部屋は2階和室。部屋には冷蔵庫はなかったが・・・。部屋にあった固定電話☎。そして一休みして天然温泉100%の大滝・七滝温泉へ。多くの和歌の書かれた天然・ 国産杉の短冊掛けが。そして温泉場内に。岩風呂。屋外には露天風呂もあったが、この日は我々だけなので・・・・。そして19:30~ビール片手に夕飯を楽しんだのであった。そして部屋に戻り、日本酒でこの日の反省会を旅友と二人で。翌朝は6時前に起床。この日の朝食。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.21

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その11): 河津七滝・釜滝~猿田淵~滝々段々橋~国道414号~ループ橋を歩く~町営無料駐車場

さらに急な石段を上って行った。山の奥へと入っていくと、遠くにかなりの落差の滝が見えてきました。最後の滝「釜滝」。「釜毘沙門天」。「七滝七福神釜毘沙門天 家内安全の神様」。左奥に「柱状節理」の巨大な垂直壁。ズームして。約2万5000年前の登り尾南溶岩を、天城山から流れ出した川がみがき上けて作り上げた景色。そして「釜滝(かまだる)」が姿を現した。「釜滝(かまだる)名称 釜瀑布高さ 約22m幅 約2m特徴 覆いかぶさる様な玄武岩の上から雄大に流れ落ちる。迫力満点の滝です。 かつては地獄谷と恐れられていたほどの高い滝です。」落差約22mの大きな滝。落口をズームして。滝壺をズーム。さらに。白のカーテンが広がる。「釜滝:覆いかぶさる溶岩がつくる巨大な釜滝つぼに覆いかぶさるようにそびえる溶岩が迫力満点の滝です。約2万5000年前の登り尾南溶岩を、天城山から流れ出した川がみがき上けて作り上げた景色なのです。この迫力の景色を演出しているもののひとつが、複雑に折り重なる柱状の岩「柱状節理」です。景色をよく見ると、足もとや滝つぼ付近の岩には、柱状節理ができていません。これらの岩は、登り尾南溶岩が流れ下る前に地表を作っていた古い地層です。」左の絶壁は、約2万5000年前の登り尾南溶岩を、天城山から流れ出した川がみがき上けて作り上げた景色。黄色の線は、溶岩が流れる前の地表。「河津七滝のでき方・およそ2万5000年前、登り尾南火山から流れたした溶岩が、谷の中に流れ込みました。・溶岩の表面と底は冷えて固まっていきました。その時に溶岩の体積が縮まって割れ目が できました。この割れ目は冷えた側から内側に向かって伸びていきました。・やがて溶岩全体が冷やされると、さまざまな方向から冷やされてできた複雑な割れ目が できあがりました。・その後、溶岩が流れ込んた谷に川が流れはじめました。川の流れは長い時間をかけてかたい 溶岩を削り取り、その結果、溶岩の内部にあった柱状節理が姿を現しました。」再び「釜滝」の落口をズームして。覆いかぶさる様な玄武岩の上から雄大に流れ落ちる。迫力満点の滝。そして最後に「猿田渕」に向かって急な石段を上って行った。「河津七滝めぐり ⬅️160m 猿田淵」「現在地」はここ。吊橋を進む。「猿田淵の由来」案内板。「猿田淵の由来むかし、むかし猿田彦命(さるたひこのみこと)という神様がいました。旅が好きで日本中くまなく歩き、どこへでもつれていってくれる「旅を案内してくれる神様」として有名でした。ある年神様を案内して、伊豆の天城にやってきました。、この淵を通るりかかったとこ大きな「ヤマメ」が水面から飛び上がり、つり名人の命(みこと)はたちまちに釣り上げてしまいました。里人は誰言うとなくこの淵を「猿田淵」と言う様になりました。この神様は背丈2m、鼻の長さも2m、天狗様のモデルとも言われています。 河津七滝観光協会」猿田淵は、河津七滝最上流の釜滝よりもさらに上流にある渓谷です。 川底には、伊豆東部火山群を構成する単成火山の溶岩が現れ、磨き上げられた溶岩の上を滑るように川が流れていきます。河津七滝で最も上流にある釜滝のさらに上流にある。ここでは七滝をつくった登り尾南溶岩の上を河津川が流れ、川底にまで露出し磨きあげられた溶岩が滑らかな渓流を作り出している。滝壺の水面は美しい緑の世界。「河津七滝:猿田淵の由来むかしむかし、猿田彦命という神様がいました。旅人の神ともいわれるこの神様は日本全国を旅していました。あるとき、猿田彦命が伊豆の天城にやってきて、この淵を通りかかったところ、大きなヤマメが水面から飛び上がりました。猿田彦命が、このヤマメをたちまちに釣り上げてしまったことから、里人が、だれともなくこの淵を「猿田淵」と呼ぶようになりました。」急な階段をさらに上って行った。前方に吊橋が現れた。「滝々段々橋(だるだるだんだんばし)」。河津七滝の奥の方にある「釜滝」のさらに奥にある遊歩道の一部。吊り床版階段橋(つりしょうばんかいだんきょう)と云う吊橋に階段が付いた珍しい橋。「だるだるだんだんばし」。七滝(ななだる)の「だる」と階段(かいだん)の「だん」を組み合わせた名前。「滝々段々橋(だるだるだんだんばし)」下の「河津川」の白き流れ。上って来た階段を振り返って。そして「河津七滝」の散策を終わり、「国道414号」にある「水垂(みずたれ)バス停」方向に向かって坂を上る。案内に従い三叉路を右に進む。「現在地」は「水垂駐車場」前。そして「国道414号」を徒歩にて、車を駐めている「河津七滝ループ橋」に向かって約2.3km・30minをひたすら歩いたのであった。「河津七滝ループ橋」から歩いて来た方向を振り返る。ループ橋の最上段から最下段の国道414号、そして旧道を見る。再び歩いて来た国道414号を振り返って。ループ橋をさらに1周して。「河津七滝ループ橋」バス停前の旧道への狭い道を発見し階段を慎重に下る。そしてループ橋下の「町営無料駐車場」に到着。「河津七滝ループ橋」の「全建賞」、「田中賞」案内板を再び。歩いて来た「河津七滝ループ橋」を見上げて、愛車に戻る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.20

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その10): 河津七滝・万葉集歌碑~初景滝~「踊り子と私」像~蛇滝~エビ滝

「河津川」にある「河津七滝」の散策を続ける。「初景滝」手前、「踊子歩道」👈️リンク の左側にあった「歌碑」。「命 幸久吉 石流 垂水々乎 結飲都」【命をし、幸(さき)くよけむと、石走(いはばし)る、垂水(たるみ)の水を、むすびて飲みつ】『命も無事で長くよくあってほしい。岩を激しく流れる垂水の水を手に掬って飲んだことよ。』「河津七滝は「ななたき」ではなく「ななだる」とよみます。実は万葉の時代にその垂水(たるみ)というのが滝のことを指す古語でありました。その垂水(たるみ)から「たる」となったのです。「命 幸久吉 石流 垂水々乎 結飲都」万葉集 巻七 一一四二番 歌【命をし、幸(さき)くよけむと、石走(いはばし)る、垂水(たるみ)の水を、むすびて飲みつ】意味「この命が丈夫で長持ちしますようにと、石の上に激しく流れ落ちる滝の水を両手ですくって飲みました」古くから滝の水を飲むと若返るという言い伝えがあります。垂水の水を飲むことは、垂水の水に生命の力が宿っていると考えるからであり、垂水の岩間を激しく流れ落ちることに生命の力を見たのであります。ぜひ皆様も「命が丈夫で長生きしますように」と願いつつ河津七滝の水を飲んでみてはいかがでしょうか。」そして「初景滝(しょけいだる)」前に到着。「初景滝(しょけいだる)」。「初景滝名称 初景瀑布高さ 10m幅 7m特徴 白い流れと「踊り子と私」のプロンズ像が自然の中で調和し、伊豆の踊り子の叙情を かもしだしている滝。この場所は記念写真のポイントです。「踊り子と私」のプロンズ像。川端康成の短編小説「伊豆の踊り子」の像。近づいて。さらに。河津七滝の一つで、七滝の中で3番目に大きな滝。この日は、3本の太き白の流れが。水量はやや少ないのであろうか。落口をズームして。滝壺へと。流れが激しい時の写真をネットから。脇には「人の姿」の如き白き流れが。「七滝七福神 初景寿老人」と。「寿老人」像をズームして。「伊豆の名水 河津七滝」名水河津七滝 初景滝 水飲み場ご自由にどうぞ と。新鮮な竹で作った柄杓を用い、飲んで見ました。美味!!「河津七滝:伊豆の踊り子が歩いた滝の七変化」案内板。河津七滝の滝は、それそれに独特な表情があり、見る者を楽しませてくれます。滝の個性はどのようにして生じているのでしよう。そのひとつに、滝やその周囲にある、柱のような形をした特徴的な岩があります。「柱状節理」と呼ばれるこの岩は、遊歩道を進むたびに次々と姿を変えて行きます。流れ落ちる水のながれだけでなく、そのまわリの地形や岩の姿にもせひ目を向けてみてください。河津七滝の七変化をお楽しみください!」「柱状節理(ちゅうじょうせつり)」。溶岩が縮むときにできる割れ目が組み合わさって、柱のような岩ができます。これを「柱状節理」といいます。「河津七滝のでき方・およそ2万5000年前、登り尾南火山から流れだした溶岩が、谷の中に流れ込みました。・溶岩の表面と底は冷えて固まっていきました。その時に溶岩の体積が縮まって割れ目が できました。この割れ目は冷やされる面に垂直にのびていきます。・やがて溶岩全体が冷やされると、さまざまな方向から冷やされてできた複雑な割れ目が できあがりました。・その後、溶岩が流れ込んだ谷に再び川が流れはじめました。川の流れは長い時間をかけて かたい溶岩を削り取り、溶岩の内部にあった柱状節理が姿を現しました。」「初景滝」を後にして、さらに上流に向かって進む。左側の白き流れを追う。人工的とも思える場所も。そして正面に現れたのが「蛇滝」。ズームして。「河津七滝:蛇滝のねじれ柱状節理」。「河津七滝:蛇滝のねじれ柱状節理正面から見る蛇滝は、あまり「ヘビ」のように見えません。少し上流にある「河津踊子滝見橋」から滝を見おろすと、この滝がヘビ滝と呼ばれる理由がわかリます。ここから見える滝にもある」「柱状節理」を上から見るとどのようになっているのか想像しながら進んでください。また、現在地の対岸には、登り尾南溶岩の「底」にあたる部分が見えている。柱状節理の「ねじれ」から、溶岩が流れた当時の谷の形が想像できます。」「河津踊子滝見橋」とのコラボ。片塔式ウェーブ橋、長さ: 46m「柱状節理」👈️リンク をズームして。「蛇滝(へびだる)」。「蛇滝(hebidaru)名称 蛇瀑布高さ 約3m幅 約2m特徴 玄武岩の模様が蛇のうろこのように見える事から蛇滝と名づけられました。」玄武岩の模様・柱状節理に囲まれた「蛇滝」を。こちらはネットから。落口をズームして。滝壺をズームして。「蛇滝」周辺の岩の模様は本当にヘビのウロコのように見えるのであった。そして前方に「河津踊子滝見橋」が現れた。非常に珍しい吊り橋 と。形式:片塔式ウエーブ橋橋長:46.4m完成:2002年「河津踊子滝見橋」はフラットではなく、ユニークな形状をした吊橋であった。途中で橋が盛り上がるユニークな形状。銘板「河津踊子滝見橋」。前方には吊橋用の塔はなく、これが片塔式ウエーブ橋 と。吊橋の上から「河津川」の白き流れを。「⬅️遊歩道 この先通行止め 吊り橋手前までは通行可」。つまり「えび滝吊橋」は通行止め。「河津踊子滝見橋」を渡り終わり、「エビ滝」を見る。「エビ滝名称 蝦瀑布高さ 約15m幅 約3m特徴 エビ滝は滝の形が海老の尾ひれに似ていることからつけられています。 このエビ滝はつり橋上から眺めることができます。「エビ滝」。滝の形が海老の尾ひれに見えるらしいのですが、そう見える吊り橋が倒木のため通行止。移動して。さらにズームして。さらにズーム。2019年09月・台風15号前の、在りし日の崩壊前の「エビ滝橋」をネットから。「七滝七福神海老恵比寿 商売繁盛の神様」。そして、さらに上流へと進む。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.19

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その9):河津七滝・カニ滝~大岩成就

「出合滝」を後にして、「踊子歩道」まで戻ると左手にあった「滝めぐり」案内板。「踊子歩道」を「本谷川」に沿って上流側に進むと「カニ滝」、「初景滝」、「蛇滝」、「エビ滝」、「釜滝」と続くのだ。「現在地」はここ。「踊子歩道」を進むと、左手にあったのが「カニ滝降り口」案内板。「カニ滝降り口」。「河津七滝めぐり ➡️ 30m カニ滝」。さらに「踊子歩道」を進む。右手に看板と石段。「肉月美術館」 「レストランひぐらし」の建物内に小さな美術館が併設されています。 ここでは、作家「中村武」の記憶や思想をまとめたエッセイを通し、30点余りの絵画作品が ご鑑賞頂けます。「竹林のかくれ家 レストランひぐらし」 昔ながらの銅製のかまどでごはん・うどんを作っています。自家製の炭火で干物や肉を焼く 七輪膳は逸品です。店主の店で育てているしいたけやタケノコなど季節を感じる食事を楽しめる ことができます と。「七滝七福神蟹布袋 家庭円満の神様布袋尊は、中国に実在したとされる僧を神格化した化身で、笑顔が印象的で、宝物がいっぱい入った大きな袋を持っています。笑門来福、夫婦円満、子宝のご利益があるとされています。カニ滝は、静岡県賀茂郡河津町を流れる河津川にある河津七滝のひとつで、七福神が祀られていることで知られています。」「七滝七福神」をズームして。そして「カニ滝」が姿を現した。「カニ滝名称 蟹瀑布・カニ滝高さ 約2m幅 約1m(長さ15m)特徴 白い流れと緑のコントラストが美しいかに滝。 美しい渓流の中ひっそりと佇む 小さな滝です。」滝壺の横の水流で削られた柱状節理の膨らみがカニの甲羅のように見えるので「カニ滝」と名付けられたと 。台風で崩壊し今は甲羅は失われた と。 河津七滝の中で上流から5番目にある滝。白い流れと緑のコントラストが美しいのであった。滝壺をズームして。「カニ滝橋」が左手に。「カニ滝橋」を正面から。「湯ったり散策かわづ町 河津七滝河津七滝は古い岩層の上に溶岩が流れ込み、その末端にできた滝です。河津では滝のことを「タル」と呼びますが、この言葉は平安時代から続いている貴重な民族語で、水が垂れるという意味の「垂水(たるみ)」がルーツともいわれています。発音の都合上「タル」が「ダル」となっています。」大滝(おおだる) 高さ3 0メートルの滝で、玄武岩の間を落下する水勢、規模の大きさは七滝中最大です。出合滝(であいだる) 河津川本流と萩の入川とが合流している様子が人生の出合に例えられ、この名がつきました。蟹滝 (かにだる) 美しい渓流の中にひっそりとたたずむ切り立った岩場が蟹の甲羅にみえます。初景滝(しょけいだる) 昔、1人の行者が滝の洞にすんで修行をしていました。ある日持っていた小金に目をつけた 悪人に襲われ、行者は殺され滝壷に投げ込まれてしまいました。その後悪人はそれぞ 罪がたたり、その子孫まで良いことがなかったそうです。この行者の名前が「初景」だった ことから名づけられたそうです。 「伊豆の踊子」の舞台として知られる河津町。初景滝には「踊子」と「私」のプロンズ像が周景に 調和し、叙情をかもしだしています。蛇滝(へびだる) 玄武岩の模様が、伝説の七つ頭の大蛇が持つうろこを連想させます。蝦滝(えびだる) 白く流れる滝が、まるで、えびの尾ひれに似ています。 吊橋の上から眺めることができます。釜滝(かまだる) 覆いかぶさるような玄武岩の上から流れ落ちる滝が美しいこの流も、かっては地獄谷と 恐れられていました。 河津町」「河津七滝めぐり案内図」。さらに「河津川」の白き清流を楽しみながら、上流へと。「河津七滝めぐり初景滝(しょけいだる)➡️240m」と。「小説の舞台はあなたの傍らに」「小説の舞台はあなたの傍らにノーベル文学賞に輝いた川端康成の「伊豆の踊り子」は、川端の初期の小説で、伊豆を旅しニ十歳の時の実体験を元にしている。孤独や憂鬱な気分から逃れるため伊豆へ一人旅に出た青年が、修善寺、湯ヶ島、天城峠を越え湯ケ野、下田に向かう旅芸人一座と道連れとなり、踊り子の少女に淡い恋心を抱く旅情と哀歓の物語、孤児根性に歪んでいた青年の自我の悩みや感傷が、素朴で清純無垢な踊子の心によって解きほぐされていく課程と、彼女との悲しい別れまでが描かれている。第二回「伊豆の踊り子」読書感想文最優秀賞作品 高岡明子(静岡県下田市)「伊豆の踊子」を読んだ後、私は「これを全部丸暗記して、自分がこの本になってしまいたい」と思った。そうして、それをまるで自分の物語であるかのように、誰かに話しをしているところを夢想した。天城峠の茶屋で、婆さんに案内された居間の敷居際で、主人公が部屋に入るのを躊躇する場面がある。「水死人のように全身蒼ぶくれのじいさん」が「瞳まで黄色く腐ったような眼を物憂げに私の方に向けた」時「到底生物とは思えない山の怪奇をながめたまま、は棒立ちになっていた」のである。この中風を患っている爺さんを見た時、青年の内奥にある暗い空洞に稲妻のような光が走り、心の傷がくっきりと照らし出されたのに違いない。だから彼はなす術もなく、ただ棒立ちになっていたのである。ここで私は共感する。人は誰しも、自分ではどうすることも出来ない現実に直面した時、このように杲然と立ちすくんでしまうのだと思う。その少し前、主人公がようやく茶店に辿りついた時も、ほっとすると同時に立ちすくんでしまっている。それは旅芸人と会えるという「期待がみごとに的中したからである」と言っているが、この驚き方も尋常ではない。それは、ただ単に期待通りになったからというだけではなく、踊子との出会いを運命的なものに感じたからではないだろうか?この章の最後に「暗いトンネルに入ると、冷たい雫がぽたぽたと落ちていた。南伊豆への出口が前方に小さく明るんでいた」とある。彼は今まさに暗い闇の中にいて、彼の病んだ心が茶店の爺さんの老醜に象徴されているのだ。そして、旅芸人と若い踊子の美しい姿を追いかけることによって、彼自身の中に芽生えた小さな灯りが、トンネルの出口の明るみと重なっている。そのニつの対比がくつきりと浮かび上がりこの短い第一章が見事に完結している。「まあ!厭らしい、この子は色気づいたんだよ。あれあれ・・・「この意外な言葉で、私はふと自分を省みた」。そして、自分が踊子に対して抱いている美しいものに対する憧れと、それを守りたいという想いが「ぽきんと折れるのを感じた」この透き通った自い肌のような脆さが主人公の性格をよく現している。その夜、彼は木賃宿の向かいの料理屋で酒宴に呼ばれている踊子の身を案じる。「私は眼を光らせた。この静けさが何であるかを闇を通して見ようとした。踊子の今夜が汚れるのであろうかと悩ましかった」。そして「跣で湯殿を抜け出していったって、どうとも出来ないのだと思った」。ここで彼は、自分自身の想念という闇に囚われているのだということに気づかず悶々としている。翌朝、川向こうの共同湯の脱衣場から、両手をいつぱいに伸ばして叫んでいる真裸の踊子の姿を見て「子供なんだ」と喜ぶ。「頭が拭われたように澄んで来た。微笑がいつまでもとまらなかった」そして「私はとんでもない思い違いをしていたのだ」と彼は気づいた。この時、彼の心が開いた。そして、過酷な現実に打ちのめされて、心が傷ついても人は必ず蘇生する。そういう遑しさと、信頼感を、彼は踊子と旅芸人の一行から学んでいったのに違いない。部屋に遊びに来ていた踊子が帰った後は、とても眠れそうもなく、私は廊下に出て同宿の紙屋さんを呼ぶ。六十近い爺さんは「今晩は徹夜で(碁を)打ち明かすんですぞ」と言う。そして主人公は「私もまた非常に好戦的な気持ちだった」と言うのは、彼が元気を取り戻してきたからだ。最初に戻ろう「私はニ十歳・・・一人伊豆の旅に出て四日目のことだった」湯ヶ島から天城峠を越えて湯ケ野温泉で三泊した翌日だから、旅に出て七日目のことである。下田へ行く道中で踊子の声が聞こえた。「いい人ね」「それはそう、いい人らしい」「ほんとにいい人ね。いい人はいいね」この物言いは「私自身にも自分を人だと素直に感じることが出来た」その風景が彼の心情に明るさに対応している。途中村の入り口に「ー物乞い旅芸人村に入るべからず」という立て札があったという描写も、この魂の再生の物語を際立たせる為の陰影でしかない。「私は何も考えていなかった。ただ清清しい満足の中に静かに眠っているようだった」という到達感と、最後の一文「頭が澄んだ水になってしまっていて、それがぼろぼろ零れ、その後には何も残らないような甘い快さ」その感覚が生き生きと私の中に伝わって来た。八日間の旅は終わった。「私はどんなに親切にされても、それを大変自然に受け入れられるような美しい空虚な気持ちだった」素直な心で、ありのままの自分で生きる事は難しい。私達はしばしばそれを見失ってしまうのだろう。第三回読書感想文募集要項課題図書 川端康成「伊豆の踊子」応募資格 河津町・下田市、伊豆市在住、在学、在勤者または河津町出身者部門及び文字数 一般の部一六〇〇~二〇〇〇文字以内 中学生、高校生の部もあり応募期間 ニ〇一九年六月一日~九月三十日(当日消印有効)子定表彰 最優秀賞 各部門一名(副賞 図書カード)「伊豆の踊子文学祭」にて表彰予定応募及び問い合わせ先 河津町教育委員会〒四一三--〇五一ニ 静岡県賀茂郡河津町笹原七八の四☎〇五五八ー三四ー一一一七 e-mil bunkanoie@bridge.ocn.ne.jp伊豆の踊子文学碑 ここより4km程離れた湯ケ野温泉に有ります「大岩成就」。「大岩成就(大願成就)何百年もの間、こけ岩は風雨に耐え、大水に押し流される事無くこの地に現在まで留まっています。ある時、村人が川の中からこの岩を見たところ、岩が手の平を合わせた姿に見えたところから、この岩の事を拝み石、頼み石、または、願い石と呼ぶ様になったと言います。それがいつの日からか、三個の小石を手に持ち、岩に手を合わせ、願い事を心で唱えながら、三個の小石を投げ一個でも岩の上に乗せる事ができれば願い事が叶うと言われる様になりました。これを大願成就にかけて大願上受と言います。願い事が叶った時に必ずその年の内にこの岩に手を合わせに来るのが礼儀とされています怠らぬように 七滝観光協会」「大岩成就」岩。ズームして。さらに。「初景滝(しょけいだる)」下の流れ。ここにも「大岩成就」岩。「大岩成就 願い石三個百円」と。再び「大岩成就」岩。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.18

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その8):河津七滝・大滝~出合滝

ず「大滝温泉 天城荘」の先、「七滝茶屋」の手前、左手にあったのが「河津七滝」の最下流にある「大滝(おおだる)」の入口。「開門時間(閉門時間に門が閉まりますのでこ注意ください。)OPEN-CLOSE 6月~ 9月 Jun. to Sep. 8 : 00am - 6 : 00pm 10月~ 5月 Oct. to May 8 : 00am - 5 : 00pm私有地には立ち入らないでください。」と。手前の「日帰り温泉」案内板には、英語併記が緑色で。「大滝入口(Oodaru Entrance)➔」。「温泉天国案内図」。「河津七滝」パンフレット。河津には数々の滝が存在します。その中でも特に有名どころになっている七つの滝を「河津七滝」(かわづななだる)と呼んでいます。ちなみに「河津七滝」は「かわづななたき」ではなく「かわづななだる」と読む と。河津で滝のことを「垂水(たるみ)」と呼んでいたので、このように呼ぶのだ と。河津七滝は片道約1時間かけて巡ることが出来る全長850mの遊歩道があり、46mの吊り橋や伊豆の踊り子像が2ヶ所あります。落差22mの釜滝(かまだる)には滝のしぶきが当たるほど近い展望デッキがあります。【七滝紹介】上流側から 1.釜滝(落差22m・幅2m) 2.エビ滝(落差5m・幅3m) 3.蛇滝(落差3m・幅2m) 4.初景滝(落差10m・幅7m) 5.カニ滝(落差2m・幅1m) 6.出合滝(落差2m・幅2m) 7.大滝(落差30m・幅7m) ※大滝歩道開放時間 6月~9月…8時~18時 10月~5月…8時~17時「河津七滝」ウォーキングマップ。下りの石段、簡易舗装の坂道を進んで行った。右手にあったのが「洞穴の湯」。「洞穴の湯」ここは予約制の完全貸し切り湯(宿泊客は無料)であるようだ。内部をネットから。お湯が湧き出でる幻想的な洞窟風呂。抱き合い見つめ合う男女の像。木製の手摺の石段を下る。そして川沿いを上って行くと前方に「大滝」が現れた。「大滝」の勇姿・白き流れを。手前には露天風呂用の木製の休憩場所が。高さは約30メートル幅約7メートルある大滝は、玄武岩の柱状節理の垂直な崖から流れ落ちる滝で水量も多くて圧巻。滝を望む展望台・滝見台から露天風呂エリアも丸見えになっていた。ズームして。滝の右横にある、柱状節理。滝の落口をズームして。滝壺をズームして。左側には一筋の流れが岩の途中?から。「大滝でわかる 河津七滝誕生のひみつ」案内板。「大滝でわかる 河津七滝誕生のひみつ伊豆半島の東側半分およびその沖の相模灘には100個程度の単成火山(一度の噴火でできた小さな火山)の集まりである伊豆東部火山群が分布しています。活火山でもあるこの火山群のひとつ「登り尾南火山」は、約2万5000年前の噴火で誕生しました。遊歩道沿いに次々と姿を現す個性的な七つの滝は、この噴火で流れ出した溶岩によってできた滝です。ここ大滝は七滝の中でも最大の落差を誇る滝で、その高さは約30mです。滝を望む滝見台から。「テルマエ・ロマエ」にも登場し有名になった、玄武岩の岩から流れ落ちる、「河津七滝」の中で最も豪快で、伊豆半島において最大級の幅7m落差30mの滝。露天風呂・河原の湯を滝見台から。この露天風呂は大滝温泉・天城荘の所有物であるようで、露天風呂には近づけなかった。暫くすると、入湯する婦人の姿が。外国人女性であろうか?同じ道を引き返す。「瀑塚」碑。「ナチシダ自生北限地昭和ニ十入年三月三十一日国指定天然記念物「ナチシダ」は、那智羊歯とも書き、紀伊半島の那智に由来する。このシダは、イノモトソウ科で熱帯地方でば常緑であるが、静岡県では冬に葉が怙れることもある。根茎は地上に露出して短くはい、葉柄の長さは、一メートルから二メートルぐらいの大型で、太く、くり色でつやがある。葉面は五角形で鳥足状に分岐しているワラビと違って全面に毛がないが、葉全体の辺は細く裏へ折れ曲って、胞子のうを覆うことはワラビと似ている。分布は房総半島以西であり、河津町においては、大滝の滝壹付近の渓谷及び沼の川の山林内に自生している。大滝付近のナチシダは、自生北限地の一つにあたり、国の天然記念物に指定されている。 昭和五十九年三月 河津町教育委員会」「ナチシダ」。「大滝」の横の柱状節理の壁にも「ナチシダ」の姿が。ズームして。大滝温泉「天城荘」の脇入口であっただろうか?そして「七滝茶屋」前まで戻り、次の「出合滝」に向かう。そして次の「出合滝(であいだる)」入口。「80m 出合滝」 と。「出合滝」。「出合滝名称 出合瀑布(であいだる)高さ 約2m幅 約2m(長さ約18m)特徴 2つの流れがここで出合ってひとすじのながれになります。 流れ込む水の青さが印象的です。」2つの流れがここで出合ってひとすじの流れに。移動して、左側からの流れを。そして右側からの流れを。合流地点の水の青さが見事。移動して。左の流れの上段をズームして。見事な柱状節理。火山から流れ出た溶岩が、ゆっくり冷え固まって、規則正し い柱のような割れ目(柱状節理といいます)をつくることがあります。これは、比較的厚い溶岩流が冷えて固まるとき、温度が下がって岩石の体積が収縮してできる角柱状の割れ目で、 角柱の断面は六角形のことが多いですが、必ずしもそうではな く、四角形、五角形、七角形、八角形のものもあります。一般的には、時間をかけて冷えるほど太くなります。 三角形や四角形より割れ目形成に要する力が小さいため、六角形が多いとされています と。移動して。右側の河津川の上流を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.17

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その7):道の駅 湯の花 観光案内所~河津七滝ループ橋

「道の駅 下賀茂温泉 湯の花 観光案内所」の有料駐車場に到着。駐車料金は「元気な百姓達の菜の花畑」と共通で500円であった。現在地はここ。竹灯籠の前が「お花見 人力車乗場」。ネットから下記2枚の写真を。ポスター。「道の駅 下賀茂温泉 湯の花」の店内に。大きなイチゴが並ぶ。「きらぴ香」と。「きらぴ香」は、静岡県農林技術研究所が育成したイチゴの品種。静岡県内でしか栽培されていない珍しい品種で、贈答用としても人気があるのだ と。【特徴】・果皮が濃い赤色でツヤツヤとしており、果肉の断面は淡い赤色・粒が大きく、やや長めの円錐形をしている・甘く酸味も程よく、果肉はかためで香りがよい・糖度は約10度と同産地の紅ほっぺよりも甘く、酸味は紅ほっぺより穏やか と。「きらきらとした宝石のような輝き」と「品の良い甘みと香り」に由来する名前であると。「白柳ネーブル」。「白柳ネーブル」は、静岡県浜松市で発見されたネーブルオレンジの一種で、大玉で香り高く、酸味が少ないのが特徴。【特徴】・糖度が高く、酸味が低い・果肉が柔らかく、果汁が多い・爽やかな香りがあり、様々な加工にも適している・1本で結実する品種が多い と。「ロマネスコ」。「ロマネスコ」は、カリフラワーやブロッコリーに似たアブラナ科の野菜で、サンゴのような形をした花蕾が特徴。イタリアでは一般的な野菜で、日本では「サンゴ礁」や「うずまき」とも呼ばれています。【特徴】・原産地は地中海沿岸で、冷涼な気候を好みます・味はカリフラワーよりも少し甘く、程よい歯ごたえが魅力です・栄養価が高く、ビタミンC、食物繊維、カリウムが豊富です・栽培するのがやや難しい品目です と。静岡産のお茶、ジュース、お菓子の販売コーナー。「下田港 地きんめ」。一匹2000円以上と高価。「バショウイカ」3730円と。「バショウイカ」は、アオリイカの別名で、胴体の形がバショウの葉に似ていることから名付けられた と。【特徴】・胴長は10~50cm、4kgクラスの個体も釣れる・胴体の横全体にひれがついている・色素胞を収縮しているときは透明なため、ミズイカとも呼ばれる・藻場に産卵するため、モイカとも呼ばれる・甘みのある味で、刺身、天ぷら、一夜干しなどにして食べられる柑橘類の販売コーナーへ。「ポメロ」、400円/個。「ポメロ」は、マレー半島原産の柑橘類で、ザボンや文旦とも呼ばれます。果肉は緑から黄色、オレンジ色で、汁気が少なく甘酸っぱい味がします。【特徴】 ・世界で最も重い柑橘類で、1個が500g以上、最大で1000gを超えるものもあります ・皮は厚く、白い部分がフルーツ酸を中和して果肉の甘さを引き立てます ・ビタミンCや食物繊維、カリウムなどの栄養素が豊富に含まれています「紅七変化柳」と。「紅七変化柳」は冬芽の銀色の柔毛が春には紅色~黄色へと移り変わり、たいへん美しい品種 と。こちらは「バンクシア」と。オーストラリア固有の植物で、ヤマモガシ科(Proteaceae)バンクシア属 (Banksia)に分類されるバンクシアは、南アフリカ原産のプロテアの仲間である。これは、かつてアフリカ大陸とオーストラリア大陸が陸続きであった証拠で、その後、オーストラリア大陸は分離し、植生が独自の進化を遂げるのである。バンクシアという名前は、1770年にジェームズ・クックの最初の航海中に、この植物を採集した、イギリスの植物学者ジョゼフ・バンクス卿 (Sir Joseph Banks) にちなんでいる と。この日の旅友・大先輩は上記2種類の花を購入したのであった。挿し芽をしてうまく根が生えたら頂けることになったのである。そして昼食には、屋外のテーブルで、この「さんまの姿寿司」を楽しんだのであった。近づいて。「青野川」沿いの堤防の「河津桜」は5分咲程度であった。ズームして。「仲良し地蔵」。「道の駅スタンプ」コーナー。そして「道の駅 下賀茂温泉 湯の花」を後にして、この日の宿の近くにある「河津七滝」を目指して車を走らせる。下田駅前まで国道136号線、左折して国道414号線を利用して「下佐ヶ野」交差点で県道14号線に合流して更にひたすら坂道を上って行き、下道に入り「河津七滝ループ橋」下に到着。「天城越え」の国道414号線が通るループ橋。二重のループで高低差45mをいっきに解消と。ループ橋ができる前は東側の山の中をつづら折れになった国道が通っていましたが、1978年の伊豆大島近海地震の際に起こったがけ崩れをきっかけにして、このループ橋が作られました。険しい天城の山を克服するための人々の工夫のひとつです。ループ橋は、その構造や耐震性が評価され、土木学会田中賞を受賞 と。(下記2枚の写真はネットから)。このループ橋の下の道が「河津七滝」への道。この河津七滝ループ橋が建設されたことで幹線道路として問題となっていた通行障害が解消され、1982年には県道から国道へと格上げされた。河津七滝ループ橋の特徴は、なんといってもそのきれいな2層ループ。ループ橋自体は、高速道路のJCTやICなどでもよく見られるが、河津七滝ループ橋のように同じ場所を2周するループは、全国でも比較的珍しい構造であるのだ。「河津桜カワヅザクラはわが国のサクラの中では早咲きの桜です。開花時期は天候等に左右されますが毎年1月下旬から開花が始まります。開花期間は約1ヶ月と長期に及び他の桜にない特徴がみられます。河津桜の原木は、河津町田中の飯田勝美氏(故人)が1955(昭和30)年頃の2月のある日河津川沿いの冬枯れ雑草の中で芽咲いているさくらの苗を見つけて、現在地に植えたものです。1966(昭和41)年から開花がみられ、1月下旬頃から淡紅色の花が約1ヶ月にわたって咲き続けて注目を集めました。伊東市に住む勝又光也氏は1968(昭和43)年頃からこのサクラを増殖し、このサクラの普及に大きく貢献しています。一方、県有用植物園(現農業試験場南伊豆分場)は、賀茂農業改良普及所、下田林業事務所(現伊豆農林事務所)や河津町等と、この特徴ある早咲き桜について調査をし、この桜は河津町に原木があることから1974(昭和49)年にカワヅザクラ(河津桜)と命名され、1975(昭和50)年には河津町の木に指定されました。カワヅザクラはオオシマザクラ系とカンヒザクラ系の自然交配種と推定されています。まだ肌寒い時期にお花見がいち早く楽しめる「河津桜まつり」は毎年2月上旬から3月上旬まで開催され1ヶ月で100万人もの来場者で賑わいまた夜にはライトアップされた幻想的な河津桜が楽しめます」「河津桜原木物語昭和30年頃のニ月のある日、この家の主であった飯田勝美氏が、河律川沿い(豊泉橋上流の田中地区側)の冬枯れの雑草の中で芽吹いていた約1メートル位育った桜の若木を偶然見つけて庭先に植えた事が始まりでした。約十年後の昭和四十一年一月下旬、やっと花が咲き始めました。同年四月、主の勝美氏は花が咲くのを見届け永眠しました。後にきれいに咲く桜を見て譲ってほしいという話もありましたが、思い出の桜のため手放さなかったそうです。当時この家の屋号からこの桜は『小峰桜』と呼ばれ、親しまれていました。その後の調査で新種の桜とわかり昭和四十九年に河津で生まれた桜である事から、『河津桜』と命名され昭和五十年四月河津町の木に指定されました。」下田市側からは反時計回りの上り坂、天城湯ヶ島町側からはその逆で、安全のため速度は40km/hに制限されている。その分ゆっくりと遊園地なみの2回転パノラマが楽しめると。ここの河津桜も見事な姿を見せてくれるのだがこの日は未だ・・・・。以前に訪ねた時の写真。ループ橋の橋脚を。以前に訪ねた時の写真。「全建賞」、「田中賞」案内板。「全建賞我が国の良質な社会資本整備の推進と建設技術の発展を促進するため(社)全日本建設技術協会により昭和28年(1953)に創設された歴史と伝統のある賞で毎年優れた建設事業を実施した機関に授与されるものです。七滝高架橋耐震補強工事はその技術が認められ平成28年度の道路部門において受賞しました。 平成29年6月 静岡県 下田土木事務所」「田中賞土木学会における、橋梁工学の権威者田中豊氏(1888~1964)の意志と功績をしのび制定された賞て、優秀な橋梁及び関連する構造物に対して授与されるものです。この賞は土木学会においては高く評価されている賞で七滝高架橋 (ループ橋) 建設の技術が認められ、1982年作品部門において受賞されたものです。 昭和57年6月 静岡県土木部」正式名称は、「七滝高架橋(ななだるこうかきょう)」。全長1064メートル(m)、高低差45m、直径80mの二重ループ橋である。橋梁の設計は日本構造橋梁研究所によるもので、6基の橋脚によりループ橋(上部工)を支えている。ループ橋部分は3径間連続曲線箱桁4連で構成されている。ループ橋下の無料駐車場に車を駐め、ここから徒歩にて「河津七滝(かわづななだる)」の散策に向かったのであった。バス停「大滝入口」バス停の先、旅館「天城荘」前にあったポスター。「河津七滝のひとつ、伊豆最大級30メートルの落差を誇る「大滝(おおだる)」。その滝の轟音、飛沫を肌で感じながら入る露天風呂は、ここ天城荘でしか体験できないもの。滝の豪快さ、川の流れ、一面に広がる天城の自然を肌で感じながら入る野天風呂は格別です。ぜひご堪能ください。」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.16

コメント(1)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その6):みなみの桜と菜の花まつり

そして南伊豆町・日野(ひんの)にある休耕田「元気な百姓達の菜の花畑」の有料駐車場に到着。毎年2月上旬から3月中旬にかけて菜の花が華やかに咲き誇っているのだ。「第27回 みなみの桜と菜の花まつり」のポスター。静岡県賀茂郡南伊豆町湊307。「第27回 みなみの桜と菜の花まつり」散策ガイドマップ。例年、2月上旬からは、青野川沿いに咲く河津桜と菜の花を一緒に楽しむことができるのであったが・・・。まずは「元気な百姓達の菜の花畑」の散策開始。約3ヘクタール・30,000m2(≒□175m)の休耕田一面に菜の花が咲き、黄色に染め上げられる様子は圧巻なのであった。この時期、テレビ収録等でも度々使用される南伊豆春の定番スポット。地元のボランティアや子供たち、観光関係者などの協力により、1992年から「元気な百姓祭」という活動で始まったのだ と。遊歩道も設置されており、花畑の中でSNS用の写真も撮ることができるのであった。種まき、間引き、消毒、草刈りまで、地元の皆さんが大切に育てているのだ と。遊歩道には多くの観光客が、スマホ片手に。青く澄みわたる空の下、遠くに見える山の緑とのコントラストが際立ち、まるで絵画のような美しさを醸し出していたのであった。私も、デジカメを片手に菜の花畑を彷徨うが如くに。春の訪れを告げる黄金の海のような景色そのもの。山々に囲まれた静かな谷間に広がる一面の菜の花は、まるで陽光を受けて輝く絨毯の如し。やわらかな風が吹くたびに、無数の黄色い花々が波のように揺れ、甘く爽やかな香りがあたりに広がっていたのであった。ミツバチの姿は・・・・????。ミツバチがせわしなく花から花へと舞い飛ぶ姿を見たかったのだが。菜の花に近づいて。朝日に照らされる黄金の風景も、そして夕暮れに染まる茜色の光の中で揺れる菜の花の姿を思い浮かべると、それぞれに趣があり、訪れるたびに違った美しさを感じさせてくれるのであった。この風景を目にすると、春の喜びと生命の息吹を全身で感じずにはいられないのであった。残念がら、この日2月25日(火)の青野川の堤防の河津桜は蕾の状態であった。さらに遊歩道を進む。「菜の花迷路」と。「みなみの桜と菜の花まつり」の開催に合わせて菜の花迷路が設置され、来場者が散策を楽しんでいたのであった。以前はコンビニがあった場所は、数年前に閉店し別の建物が立っていたが、未だ営業はされていなかった。「日野(ひんの)交差点」方向をズームして。3月7日の時点では、みなみの桜は全体的に「見頃」、菜の花畑も「見頃」と報告されていたのであった。 この日の河津桜をズームし、ピンクの世界を想像してシャッターを。ズームして。この様な景色を見たかったのであったが・・・(以前に訪ねた時の写真)。再び菜の花に近づいて。前方の建物は、この「元気な百姓達の菜の花畑」をイメージして外壁塗装をされたのであろうか?「菜の花畑出口」が前方に。「日野」交差点の先には「南伊豆町立南伊豆東小学校」。「元気な百姓達の南伊豆町 菜の花畑」と。夏には、一面の「ひまわり畑」に変身するのだと。(以下2枚の写真はネットから)ひまわりの種類も変えているのであろう。再びこの日の「菜の花畑」を振り返って。「東海バス」の「日野(ひんの)」バス停。国道136号から「元気な百姓達の菜の花畑」を望む。「菜の花ドア」と書かれた幟。菜の花畑では、まつりの開催に合わせ、フォトスポットの「菜の花ドア」が準備されていた。菜の花と河津桜で装飾された「菜の花ドア」。「第2回 菜の花ドア&菜の花迷路 菜の花フォトコンテスト」。「菜の花ドア」の扉を開けると一面黄金の世界が拡がっているのであった。ズームして。さらに。移動して。黄金の世界を再び。自撮り用のデジカメ設置台座も準備されていた。2025年の「元気な百姓達の菜の花畑」も見納め。そして車に戻り、次の目的地の「道の駅 湯の花 観光案内所」へと。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.15

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その5):河津桜 4/4

「河津桜」を後にして、次の目的地の南伊豆町にある「元気な百姓達の菜の花畑」に向かって国道135号・東伊豆道路を利用して南下。途中、下田市白浜にあった「尾ヶ崎ウィング」に立ち寄る。海に面した斜面にはウッドデッキの階段が設置されていて、すぐ目の前に青い海が広がり爽快。白浜海岸や須崎半島、遠くは伊豆七島まで一望できるのであった。右の階段がウッドデッキに繋がっていた。「尾ヶ崎ウイングより伊豆諸島を望む」。「伊豆大島」をズームして。伊豆諸島最大の島であり、本州で最も近い伊豆半島からは南東方約25kmに位置する。伊豆半島の石廊崎や三浦半島の剱崎と共に、相模灘(広義の意味での相模湾)の境界を形成する。面積は91.06km2。伊豆・小笠原弧の火山島である。島は水深300〜400mほどの海底からそびえる火山の陸上部分であり、海底部分まで含めると1,000m程度の高さの火山となる。山頂部にはカルデラがあり、その中には中央火口丘の三原山がある。島の最高地点はこの三原山の標高758mの三原新山と呼ばれる高まりである。側火山は確認できるものだけで800個以上存在し、北北西-南南東方向に多く分布するため、島はこの方向に伸びた形をしている。2007年には日本の地質百選に選定され、2010年(平成22年)9月には「伊豆大島ジオパーク」が日本ジオパークに認定された。また、火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山にも選定されている。」と。そしてその「伊豆大島」の右から「利島」、「鵜渡根島」、「新島」、「式根島」、「神津島」そして「爪木崎」へと。「尾ヶ崎ウイングより伊豆諸島を望む」を見ながらカメラを向けて。伊豆諸島の地図をネットから。●が「尾ヶ崎ウイング」の位置。「利島東京都心から南方へ約130kmの太平洋上に浮かぶ伊豆諸島の島である。島は富士箱根伊豆国立公園内にある。島内には平地がほとんどなく、急な坂道と細い路地が多い。港のある北側にのみ存在する村落にほとんどの住民が居住しており、南側は椿畑か原野しかない。山:宮塚山標高508メートル。宮塚山という同名の山は、新島村にもあ る。火山であるが、最新の噴火活動は4,000 - 8,000年前と見られる。伊豆諸島では御蔵島と並んで火山活動を休止している期間が長い。南海トラフ巨大地震が発生した際には、最大10mの津波が到達することが予想されている。これは東京都下の市町村で3番目に高い値である」。「新島」。右側、「新島」の奥に「三宅島」の姿が辛うじて。「新島東京から南に約160km、静岡県下田市から南東に36kmの位置にある。行政上の所属は東京都新島村である。東京からわずか160km南という比較的に本州に近い位置にあるものの、現在も美しい自然環境が残されており、空気は非常に清浄で、星空や海の美しさは首都圏とは比べ物にならない。サーファーや海水浴客などに主眼を置いた観光業、漁業などが盛んである。「式根島式根島ができたのは今から1万6千年前。地質は流紋岩で面積は3.7平方キロメートルです。外周はおよそ12キロメートルですから歩いて周ることも可能な小さな島。一番高いところは神引山で標高99メートル。東京からの距離は南に約160キロメートルです。島はたくさんの緑に囲まれており、リアス式の海岸には多種多様の魚介類がいます。面積3.67km2、人口約550人。最高地点はしばしば北部の神引山と言われるが、国土地理院の地図を参照すると島西北部に109mの標高点の「佐々木山」が存在する。式根島はかつて新島と地続きであったが、江戸時代の元禄大地震(1703年)の大津波によって新島から分離された と。」「神津島神津島村の中心的な島である。伊豆諸島の有人島としては最も西にあり、本島と最も近い有人島は東北東へ10キロメートルほどにある式根島である。活火山を有する火山島であり、周辺の島も含め数十個の流紋岩質単成火山が存在し、「神津島火山群」を成している。島の形はひょうたん型をしており、天上山を中心とした北部と、秩父山のある南部とに大きく分けられる。本島のシンボル的存在である天上山(標高572メートル)は、9世紀の噴火で形成された溶岩ドームである。『続日本後紀』では、838年(承和5年)に大規模な噴火をしたことが記録されている。山頂部は比較的平坦で、ここに「表砂漠」「裏砂漠」と呼ばれる砂地がある」。「神津島」の左に小さく見えたのが「三宅島」か?「白浜海岸」、手前に「竜宮島」。白浜大浜海岸海水浴場は下田市の砂浜です。その名のごとく、白い砂が特徴です。ビーチの規模は、浜の長さ:770M、奥行き:90M、水質は最高度のAAです。夏の時期は、伊豆地区最大規模の海水浴場になります。「竜宮島」龍宮島は、国道135号線沿い、白浜と河津の間付近にあるスポットであり、世界ジオパーク伊豆のジオサイトに登録されています。干潮時には島まで歩いていくことができます。龍宮島に佇むのが、白嶋神社です。「案内板」に近づいて。国道135号・東伊豆道路を伊豆急下田駅方面に進む。左手に「下田湾」が現れた。「毘沙子島(みさごじま)」。「毘沙子島」は「まどが浜海遊公園」 の桟橋の目の前にある小島で、岩場に赤い鳥居があるのが目印。桟橋からは黒船を模した遊覧船サスケハナ号が出航し、毘沙子島や犬走島の横を通過して下田湾を周遊している。「まどが浜海遊公園」が左手に。「ヤシ並木」横を通過。「海上保安庁巡視船 ふじ PM24」大型グラブ船であっただろうか?様々な船舶が停泊中。「道の駅 開国下田みなと」。「国道135号」から「国道136号」に向かって進む。「国道136号」は、静岡県下田市から伊豆半島西海岸を経由した後伊豆市修善寺を経由し、三島市に至る一般国道である。起点:下田市(中島橋交差点 = 国道135号起点)終点:三島市(南二日町IC = 国道1号交点)「二級河川 稲生沢川(いのうざわがわ)」に架かる「新下田橋」を渡る。新下田橋は「人魚橋」とも呼ばれます。欄干に人魚像が4体。昭和32年に竣工した新下田橋の欄干に昭和33年に設置された、故堤達男氏の作品で人魚は四季を表現している と。この人魚は春を表現と。下田周辺の案内標識。欄干の人魚像・春を表現 を旅友の大先輩が撮影。「下田海中水族館」看板。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.14

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その4):河津桜 3/4

左側にあったのが「豊泉の足湯処(ほうせんのあしゆどころ)」。峰温泉の河津川堤にあり、前面道路はサイクリングコース、散策道として整備されており、また2月になると河津桜まつりの峰温泉会場となります。笹原公園同様、交流場所として整備されました。周辺には踊り子温泉会館もあり日帰り入浴ができます。峰温泉大噴湯公園にも歩いて行くことができます と。中央に源泉。ズームして。「~峰温泉~ 豊泉の足湯処」移動して。「河津桜憲章河津桜は本町をその発祥の地とし、冬から早春に咲く早咲きの桜として人々に親しまれ、その姿は観る人の心を癒してくれています。河津桜は数多くの桜のなかでも最も早く咲く桜の一つとして、学術的にも高い評価を持っています。わたしたちは、今を生きる人々だけでなく、未来の子どもたちのため、町の誇りとして河津桜の保護育成に取り組んでいきます。河津町は、河津桜を日本のみでなく、世界に誇る河津町のシンボルとして、後世に引き継いでいくことを決意します。よって、河津町はここに河津桜意章を定めます。1 河津桜発祥の地としての誇りを持ち、魅力あるまちづくりを進めます。1 河津桜の保護育成のために、一人ひとりが積極的に行動します。1 おもてなしの心で、来訪者を温かく迎えます。 平成27年3月」「豊泉の足湯処」横の河津桜。「河津桜(かわづさくら)カワヅザクラはわが国のサクラの中では早咲きの桜です。開花時期は天候等に左右されますが毎年1月下旬から開花が始まります。開花期間は約1ヶ月と長期に及び他の桜にない特徴がみられます。河津桜の原木は、河津町田中の飯田勝美氏(故人)が1955(昭和30)年頃の2月のある日河津川沿いの冬枯れ雑草の中で芽吹いている桜の苗を見つけて、現在地に植えたものです。1966年(昭和41年)から開花がみられ、1月下旬頃から淡紅色の花が約1ヶ月にわたって咲き続けて注目を集めました。伊東市に住む勝又光也氏は1968年(昭和43年)頃からこのサクラを増殖し、このサクラの普及に大きく貢献しています。一方、県有用植物園(現農業試験場南伊豆分場)は、賀茂農業改良普及所、下田林業事務所(現伊豆農林事務所)や河津町等と、この特徴ある早咲き桜について調査をし、この桜は河津町に原木があることから1974年(昭和49年)にカワヅザクラ(河津桜)と命名され、1975年(昭和50年)には河津町の木に指定されました。カワヅザクラはオオシマザクラ系とカンヒザクラ系の自然交配種と推定されています。まだ肌寒い時期にお花見がいち早く楽しめる「河津桜まつり」は毎年2月上旬から3月上旬まで開催され1ヶ月で100万人もの来場者で賑わいまた夜にはライトアップされた幻想的な河津桜が楽しめます。」「河津桜原木物語昭和30年頃のニ月のある日、この家の主であった飯田勝美氏が、河律川沿い(豊泉橋上流の田中地区側)の冬枯れの雑草の中で芽吹いていた約1メートル位育った桜の若木を偶然見つけて庭先に植えた事が始まりでした。約十年後の昭和四十一年一月下旬、やっと花が咲き始めました。同年四月、主の勝美氏は花が咲くのを見届け永眠しました。後にきれいに咲く桜を見て譲ってほしいという話もありましたが、思い出の桜のため手放さなかったそうです。当時この家の屋号からこの桜は『小峰桜』と呼ばれ、親しまれていました。その後の調査で新種の桜とわかり昭和四十九年に河津で生まれた桜である事から、『河津桜』と命名され昭和五十年四月河津町の木に指定されました。」「峰温泉第噴湯公園 東洋一の大噴湯」案内板。⬅️徒歩3分 100度の温泉が地上約30mまで噴き上げる! と。さらに河津川右岸の遊歩道を上流に向かって進む。左奥から水蒸気が猛々と噴き上げていた。これが「峰温泉第噴湯公園 東洋一の大噴湯!」👈️リンク「「東洋一を誇る峰温泉の大噴湯」は大正15年11月22日正午、爆音と共に地上約50mの上空を突き刺し誕生しました。以来90年以上ひとときも絶えることなく噴き上げ続けています。毎分600リットル100度の温泉が高さ30mまで噴き上がる自噴水です。また、温泉で大噴湯たまごを作ったり足湯を楽しんだり出来ます。」と。現在は、人工的に噴湯間隔を調整しているのであろう。「河津桜」のトンネルの下をさらに進む。遊歩道脇には白梅の花の姿も。ズームして。「河津桜」と「白梅」のコラボ。ズームして。老いた白梅の主幹には白いコケのようなものが一面に。ネットで調べてみると「ウメノキゴケ(梅の木苔)」のようだ。近づいて。ウメノキゴケは「梅の木」の樹皮に多く見られるコケのような白い葉状のもので、地衣類(ちいるい)の一種。地衣類(ちいるい)は、菌類と藻類が共生している生物で、根や茎は見られなく、樹皮などの表面に着生(ちゃくせい)して生育しているとのこと。ウメノキゴケ(梅の木苔)は梅の木に限らず、桜や松の木など岩の表面にも着生(ちゃくせい)することがありますが、特に梅の木の樹皮に生育することが多いことから「ウメノキゴケ」と名付けられたようです。「かわづいでゆ橋」まで戻る。「河津町」の名所案内板。静岡県道14号線沿いにあった「河津温泉郷 河津七滝」案内。この日の宿の近くにあり、この日の最後に訪ねる予定の場所なのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.13

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その3):河津桜 2/4

そして「踊子花街道」の先の道に突き当たりここを右折。前方左側に現われたのが「河津桜 原木」。「河津桜 原木」前には交通整理のオジサンが頑張ってくれていました。そして「河津桜 原木」に到着。既に満開間近で、この原木は親木の貫禄を示していた。「河津町 指定天然記念物 「河津桜原木」」。「河津桜原木物語昭和30年頃の二月のある日、この家の主人であった飯田勝美氏が、河津川沿いの冬枯れの雑草の中で芽吹いていた約1メートル位に育った桜の若木を偶然見つけて庭先に植えた事が始まりでした。約十年後の昭和41年1月下旬、やっと桜が咲き始めました。同年四月、主の勝美氏は花が咲くのを見届け、永眠しました。その後きれいに咲く桜を見て譲ってほしいという話もありましたが、思い出の桜のため手放さなかったそうです。当時、この家の屋号からこの桜は「小峰桜」と呼ばれ親しまれていました。その後の調査で新種の桜とわかり昭和49年には河津で生まれた桜であることから「河津桜」と命名され昭和50年4月に河津町の木に指定されました。(飯田ひでさん談)原木の大きさ 木高 約一〇メートル 樹幅 約一〇メートル 幹周 約一一五センチメートル開花時期 一月下旬から三月上旬河津桜はオオシマザクラとカンヒザクラの自然交配種と推定されます。」新しい掲示板も。「昭和三十年頃この地に植られた一本の桜が全国的に誇れる『河津桜』として成長して来ました。この美しい原木はじめとする河津桜を後世まで伝えるため『河津桜原木保護育成・環境整備基金』を創設いたしましたので趣旨をご理解の上ご賛同頂けますようお願い申しあげます。 令和五年ニ月 河津温泉旅館組合」河津桜(かわづざくら)の特徴を。1. 早咲きの桜河津桜は、日本の桜の中でも特に早咲きの品種です。例年、2月上旬から3月上旬にかけて開花し、一般的なソメイヨシノよりも1か月ほど早く咲きます。2. 開花期間が長いソメイヨシノは1週間ほどで散ってしまいますが、河津桜は約1か月間咲き続けるのが特徴です。長く楽しめるため、観光地でも人気があります。3. 濃いピンク色の花河津桜の花は、ソメイヨシノよりも濃いピンク色をしています。鮮やかな色合いが特徴で、遠くから見ても美しく映えます。4. 大きめの花びら河津桜の花は、1輪ごとの花びらが大きめでボリューム感があります。そのため、満開になると非常に華やかです。ズームして。5. 静岡県河津町が発祥地河津桜は、静岡県賀茂郡河津町で発見され、名前の由来にもなっています。現在、河津町では「河津桜まつり」が毎年開催され、多くの観光客が訪れます。6. 自然交雑種河津桜は、オオシマザクラとカンヒザクラの自然交雑種と考えられています。そのため、オオシマザクラの強さとカンヒザクラの濃い花色を併せ持っています。「アロエ」の花とのコラボ。夏場水をあげないようにすると子孫を残す為か?!冬に花をつけるのだ と。河津桜は、早春の風物詩として親しまれており、特に暖かい地域ではよく植えられているのだ。たくさんの花が玉のように塊になって咲いているのであった。原木の幹周は約115cmで樹齢は50〜60年くらい。「マンリョウ(万両)」と「河津桜原木」とのコラボ。「センリョウ(千両)」は、ツヤツヤした葉の上に乗るような形で直径5~6mmの実をつけるが、この「マンリョウ(万両)」は実を葉の下につけることで区別できる。実が下向きに付くことも特徴の1つである。センリョウよりも実が大きく数も多くて豪華なので、「千両」よりも上の「万両」と名付けられたようです。また、マンリョウは実った果実の寿命が長いことも縁起が良いとされる理由だと言われています と。こちらが「千両」(ネットから)。葉の周りがギザギザしているのが特徴。原木の根本近くには、既に多くの葉が。廻り込んで。根本の主幹部は麻布?が捲かれ養生されていた。澄み渡る青空のもと、河津桜の原木が誇らしげに咲き誇っていたのであった。その花びらは、春の訪れを告げるように濃く、鮮やかな桃色に染まり、陽光を浴びて輝きを増す。やわらかな風が吹けば、枝先がそよぎ、ふんわりとした花房が揺れるたびに、甘い香りがふわりと広がるが如くに。見上げれば、青と桃のコントラストが鮮烈で、まるで空に花が溶け込むよう。心を和ませる温かな色彩が、この冬の寒さを忘れさせ、春への期待を胸に満たしてくれるのであった。「河津桜の原木」をこれでもかと見上げて、カメラのシャッターを押し続けたのであった。河津町田中のこの家に住んでいた静岡銀行員・飯田勝美氏が1955年頃、河津川沿いで芽咲いているさくらの苗を偶然見つけ、庭先に植えたのがこの河津桜原木。「河津桜 原木」を後にして「河津川」に向かって農道を歩く。再び「ユーラス河津ウィンドファーム」。この場所からは10基のうち6基が見えた。再び「河津川」沿いの遊歩道を上流に向かって引き返す。テーブルを囲んで「からあげ」を楽しむインバウンド観光客の姿が。帰路は「豊泉橋」を渡り対岸の遊歩道へ。「河津川」の上流を再び。対岸には河川敷に下りる大きな石段が。青空に映える「河津桜」をこれでもかと。この附近は満開間近に。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.12

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その2):河津桜1/4

「国道135号」を更に南下すると「河津町」入口の開花した「河津桜」が迎えてくれた。左手に「今井浜海岸」を見る。「河津トンネル」へ。長さ129.9m と。「浜橋」手前から「波来港」方向を見る。ズームして。山の上に「河津 龍宮神社」があるのだ。「浜」交差点を右折して「踊子花街道」へ。「河津駅」まで、0.3km と。そして「かわづいでゆ橋」近くの駐車場に車を駐め、散策開始。時間は9:25過ぎ。「ニューサマーオレンジ(日向夏)」の畑を見る。「ニューサマーオレンジは、江戸時代末期の1820年頃、宮崎県の赤江町(現:宮崎市)の真方安太郎氏の宅地内で発見された偶発実生(※)で、品種名は日向夏ひゅうがなつです。明治20年(1887)に植物学者であり、柑橘研究家の田村利親氏によって日向夏蜜柑ひゅうがなつみかんと命名され、広まりました。田村氏が故郷である高知県に苗木や穂木を送ったことで、本格的な栽培が始まったとされています。発見当初は少し酸味が強く食べにくかったものの、徐々に品種改良を重ねることで食べやすい味わいへと変化して現在に至ります。親品種を巡っては、柚子に近い香りがすることなどから柚子の血を引くのではないかと言われてきましたが、近年遺伝解析によって花粉親は橘(タチバナ)であると推定されています。もう片方の種子親は不明です。※偶発実生とは、自然に捨てられたり落ちたりした種から育ち、優良な特性を持った果樹が偶然発見されることです。」とネットから。「ニューサマーオレンジは、果肉はとろっとジューシーで酸味があり、流通する初夏にぴったりの甘酸っぱい爽やかな味わいをしています。黄色い外皮を薄くむくと現れる、ふわふわの白い内皮(アルベド)にやさしい甘みがあり、果肉と一緒に食べることで、ニューサマーオレンジ本来のおいしさを感じることができます。白い内皮(アルベド)に甘みがあることは、他の柑橘にはあまり見られない特徴です。はちみつや砂糖をかける食べ方もよく知られており、地方によっては醤油をかけることもあります。」と。「かわづいでゆ橋」手前から「河津川」のこちら側の堤防上の「河津桜」を見る。2月上旬に静岡の一部地域にも雪を降らせた最強寒波の襲来により、今年は開花が遅れている河津桜。17日以降にも再び強い寒波が南下し、20日(木)ころまで居座り、今年の開花は2月下旬ころ、満開は3月上旬にずれ込む予想 とこの日のネット情報から。この日2月25日は3~5部咲きであっただろうか。その後満開は3月の第1~2週なのであった。ズームして。「かわづいでゆ橋」上から対岸の「河津桜」を。ズームして。「河津川」のカーブと両岸の「河津桜」を。開花を初めた蕾をズームして。こちらは7部?咲き。堤防上の散策道を下流に向かって「河津桜」の蕾、花をカメラで追う。「周辺案内図」。「現在地」はここ。「白き流れ」を背景に。歩いて来た遊歩道を振り返って。旅友の大先輩も後ろから。対岸の山の斜面の河津桜の開花はこれから。遊歩道脇の花壇のパンジーも負けじと。露天のやきそば屋さんも来客を待つ。「河津川」の水面を背景に。「ダイサギ」であっただろうか!?全身が白、嘴はオレンジ色。全身が白いサギを総称して「シラサギ」といいますが、「シラサギ」という種のサギはいません。日本には他にもチュウサギやコサギ等もおります と。こちらの店もまだ準備中?「豊泉橋」を背景に。「豊泉橋」上から歩いて来た上流側方向を。そして下流側。風力発電所「ユーラス河津ウィンドファーム」。・所在地 静岡県河津町・総出力 16.7MW(1,670kW☓10基)・風車数 10基・運転開始 2015年5月・見学設備 有(三筋山山頂展望台から眺める事ができる)・駐車場 有(麓に稲取細野高原 第1駐車場30台、第2駐車場103台/無料)そして「河津町役場」方向に向かうと、「日本三大寝釈尊霊場 涅槃堂」👈️リンク 案内板。以前に訪ねた時の写真。これもズームして。左手にあったのが「河津町役場」。河津町の人口と世帯数 年 人口 総数 男 女 世帯数令和5年 6,625 3,217 3,408 3,280※4月1日現在 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・4

2025.04.11

コメント(0)

-

河津桜そして西伊豆をドライブ(その1):往路・国道135号を河津町へ

この日は2月25日(火)、二の宮に住む会社の大先輩と、1泊で「河津桜そして西伊豆をドライブ」へ。「ダッシュボード」に取り付けてある、カメラ台に我がデジカメをセットし、リモートシャッターを取り付けて、6時前に自宅を我が愛車で出発し二の宮へと。上空にはいわゆる三日月の姿が。「新湘南バイパス」を進む。「新湘南バイパス」から富士山の勇姿をリモートシャッターで。西湘バイパスの「大磯港」近くから箱根の「二子山」、「駒ケ岳」、「神山」を見る。そして「大磯西」ICから国道1号へ。そして、「二宮」に住む大先輩のお宅に到着し、合流して再び西湘バイパスに戻る。助手席に座る大先輩にカメラを渡し、撮影をしてもらいながら河津町をひたすら目指す。西湘バイパス・小田原市前川附近から相模湾を見る。左手に「伊豆大島」、右手に「真鶴半島」とその先に「三ツ石」の姿が。光る海・相模湾。山の斜面の下に国道135号が。「真鶴道路」と並行して国道135号を進む。前方に「吉浜海水浴場」が現れた。「熱海ビーチライン」入口手前。前方に白亜の「熱海サニーハイツ」。熱海駅徒歩約5分、市街地と海を眼下に収める高台に建つ大型マンション。温泉大浴場の他にプール、レストラン、ゲストルームなど様々な共用施設が備わっている と。その下に「ライオンズマンション熱海」。そして前方の山の上に「熱海城」の姿が。ズームして。「KKRホテル熱海」前を通過。前方に「熱海湾」の姿が。前方に熱海の街並みが現れた。「熱海サンビーチ横」を通過。前方下方に「宇佐美海岸」。左奥の海の中に「手石島」。「初島」を振り返って。「道の駅伊東」を過ぎると、左手前方には「小室山」の山頂の姿が現れた。「按針メモリアルパーク」のモニュメント。サン・ブエナ・ベンツーラ号サン・ブエナ・ベントゥーラ(スペイン語: San Buena Ventura)は、日本のガレオン船。徳川家康から要請を受けたウィリアム・アダムス(三浦按針)により1607年に建造された120tの船である。ガレオン船サン・フランシスコの難破により漂着したロドリゴ・デ・ビベロ一行の帰国に用いられた。「地方卸売市場伊東魚市場」前を通過。「手石島」を見る。「手石島は無人島で、握り拳に似ていることが名前の由来である。島には航行の安全を祈願し弁財天が祭られている。また、東京大学地震研究所の地震観測装置が設置されている。手石島の南東端には子手石島という岩礁があり、その形から、1996年に伊東青年会議所がゴリラ岩と名づけた。手石島は磯釣りの穴場になっている。付近はダイビングスポットとして知られており、定置網漁も行われている。1989年(平成元年)7月13日、群発地震と火山性微動の末、手石島の北北西沖1kmで海底噴火が起こり、轟音とともに灰黒色の噴煙が立ち昇った。海底火山は手石海丘と名づけられた」と。「利島」、「新島」、「神津島」の姿が。「シーアイヴィラ伊豆熱川」が山の上に。熱川の高台に建つリゾートマンション「シーアイヴィラ伊豆熱川」。施設は温泉大浴場・屋外プール・テニスコート・スポーツルーム等充実しており、その中でもレストランがあるのは大きな魅力。高台に建っていますので雄大な相模湾の眺望は最高です。」美人の湯・美肌の湯と言われ、メタケイ酸(231.9mg)保湿力抜群の温泉大浴場で、時間を忘れ心ゆくまでリフレッシュ出来る環境。海抜122m」と。眼下に「稲取」の街並み。南東で相模灘に面し、北東で白田、南西で河津町見高、川津筏場と隣接する。国道135号が相模灘沿いを通過する。伊豆急行線伊豆稲取駅が所在する。稲取温泉、伊豆アニマルキングダムを抱える観光地でもある。賀茂郡東伊豆町役場の所在地である。 ・・・つづく・・・

2025.04.10

コメント(0)

-

地元のソメイヨシノを愛でる(その2)

「柳橋」まで歩き、橋を渡る。「柳橋」から下流方向を見る。白いオオシマザクラをズームして。緑色の新葉の展開と同時に一重咲きの大輪の花を比較的多く咲かせ、花弁の色は白色、花径は30 - 40ミリメートル (mm) ある。 花弁は5枚で、先が2つに分かれている。 花と葉は、クマリン由来の比較的強い芳香を持つ。 花柄や花序は長く、花は下垂して下向きにつく。さらにズームして。枝は川面を覗き込むがごとくに。そして左岸を引き返す。再びソメイヨシノを。ズームして。左側、円行公園のあったツバキ。芝生の上には、ツバキの花のエピローグの姿が。再び下流方向を。役目を終え、切られた老樹・ソメイヨシノの姿。あと2~3日で満開であろう。老樹・ソメイヨシノが並ぶ。老樹には「サルノコシカケ」が。枝が川面に向かって伸びる。水溜りに写った桜を撮ったが・・・。「胴咲き桜」のオオシマザクラには葉が。ここにも。この附近は満開に近かった。既に散った花びらが、花筏(はないかだ)の如くに。 散った桜の花びらが帯状に水に浮かんで流れて行くのを筏に見たてていう語。この日は、人の数も少なく。路面にも花びらが。さらにソメイヨシノの花をズームして。カーブミラーをズームして。そして「円行大橋」まで戻る。「円行大橋」からタワーマンション・「エスタテラ湘南台プラザタワー」を見る。築年月 2002年08月 築階建 15階建。ズームして。さらに。「円行大橋」を移動して。そして散策をスタートした場所まで戻り、車に乗って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.09

コメント(0)

-

丸の内周辺を歩く-8:愛の像 (アガペの像)~東京駅丸の内~井上勝像~東京駅丸の内北口

「KITTE丸の内」の角の交差点から東京駅丸の内南口のドーム方向を見る。ズームして。「丸の内ビルディング」を見上げて。「愛の像 (アガペの像)」横江嘉純」。男性が両手を広げた祈りの像。台座には「愛」と刻まれていた。戦後、戦争犯罪(戦犯)として捕まり、そしてスガモプリズンにて刑死および獄死、法務死された人々(いわゆるBC級戦犯、1068名)が残した幾多の遺書。昭和27年(1952)4月28日にサンフランシスコ講和条約が発行され、昭和27年8月に巣鴨プリズンで遺族や関係者を軸に「巣鴨遺書編纂会」が結成。翌年、昭和28年にそれらの遺書をまとめた「世紀の遺書」が出版。そして、昭和30年11月11日に「世紀の遺書」の収益金の一部で「愛の像(アガペの像)」が多くの出征兵士が通った東京駅丸の内の駅前広場に設置。製作は横江嘉純。昭和33年5月、巣鴨プリズンがGHQから返還され、最後の戦犯18名が釈放。「巣鴨遺書編纂会」 も解散し、「世紀の遺書」の編集著作権は「白菊遺族会」に寄贈された。「愛の像(アガペの像)」は東京駅改修工事のために2007年10月に撤去されたが、2017年12月に東京駅に再設置された。「アガペ」とは、ギリシャ語「αγάπη」(アガペー)、神の人間に対する愛、「無償の愛」の意味という。ズームして。1892年3月11日の朝日新聞夕刊をネットから。「東京駅丸の内中央口」を見る。ズームして。「東京駅丸の内北口」をズームして。「東京駅丸の内南口」をズームして。そして「東京駅丸の内中央口」を。移動して。さらに。「東京駅丸の内北口」方向を再び。そして「「井上勝像」朝倉文夫」。ズームして。「正二位勲一等子爵井上勝君像」と。さらにズームして。「井上勝(一八四三~一九一〇) 明治期の鉄道専門官僚江戸時代末期の長州藩(現在の山口県萩市)に生まれる。一八六三年(文久三年)、英国ロンドンに密航留学し、西欧の近代技術を学び、明治維新直後一八六八年(明治元年)に帰国。一八七二年(明治五年)、日本最初の新橋ー横浜間をはじめ、初期の主要路線の敷設を主導する役割を担い、この功績から「鉄道の父」と呼ばれている。一九一○年(明治四十三年)、欧州鉄道観察中に病に倒れ、若き日に過ごしたロンドンで息をひきとる。享年六十八歳。」「碑文「君自明治初年専任 創設鐵道之事拮据 経營基礎始立盡心 斯業抵老不渝四十 三年夏力疾訪制歐 洲歿子塗次可謂斃 而後巳矣茲同志胥 謀鋳君像置諸東京 車站以傳偉績於不 朽云 大正三年十一月建」大意(意訳)「君(井上勝)は明治の初めに専任され、日本の鉄道創設に尽力した。基礎を築くために心血を注ぎ、この事業に生涯を捧げた。明治四十三年(1910年)の夏、病を押してヨーロッパの鉄道制度を視察に訪れたが、その途上で亡くなった。その死はまさに天命を全うしたと言えるものであった。同志たちはその偉業を後世に伝えるために、東京駅に君の像を建てることを決議し、ここに設置することとした。」と。「大正三年十一月 建立 昭和三十四年十月 再建 昭和三十八年四月 移設 平成二十九年十二月 移設 」そして東京駅丸の内北口からこの日の主目的地の「秋葉原」に向かったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・

2025.04.09

コメント(0)

-

地元のソメイヨシノを愛でる(その1)

つづくこの日は4月2日(水)、車で10分ほどの場所にある引地川沿いのソメイヨシを愛でに行って来ました。この場所は引地川の両岸に巨木の桜並木が続く地元では人気の花見スポットの一つ。満開間近の引地川の桜並木。この付近の引地川の堤防上の道路の手摺には桜の模様が。桜の花の姿が打ち抜かれていました。引地川の右岸を、上流に向かって進む。川の右岸とは、川を上流から下流に向かって眺めたときに右側を指し、左岸(さがん)とは左側を指します。引地川は、大和市上草柳に源を発し、藤沢市を南下して相模湾に注ぐ、河川延長約21km、流域面積約67km2の二級河川。●が現在地。残念ながらこの日は曇り。かなりの老木。引地川の穏やかな流れの上に。まだ開花前の蕾も。上流側を見る。ズームして。スノーフレークは、スイセンに似たすらりとした葉に、スズランのようなベル形の花を下向きに咲かせていた。白い花弁の先端に緑色の斑点があり愛らしい。秋に球根を植えつけると、2月上・中旬に葉が現れて生育し、3月中旬から1花茎に1~4個の花を咲かせる。その後、5月下旬には地上部が枯れて休眠に入ります。庭植えであれば、群植すると美しいのだ。周りこんでズームして。対岸には白い桜の花が。オオシマサクラ開花時期は、3月下旬から4月上旬、早いところでは2月に開花する。緑色の新葉の展開と同時に一重咲きの大輪の花を比較的多く咲かせ、花弁の色は白色、花径は30 - 40ミリメートル (mm) ある。花や葉が分解する時にクマリンの配糖体に由来する芳香を放ち、生育が良く萌芽しやすく毎年若葉を多くつけるため、昔から塩漬けにして分解を促進して芳香を増した葉が桜餅の葉に使われてきたのだと。こちらは、ソメイヨシノの花をズームして。ソメイヨシノ(染井吉野、学名: Cerasus × yedoensis ‘Somei-yoshino’)は、母をエドヒガン、父を日本固有種のオオシマザクラの雑種とする自然交雑もしくは人為的な交配で生まれた日本産の栽培品種のサクラ。遺伝子研究の結果、ソメイヨシノは、エドヒガンとオオシマザクラの雑種が交雑してできた単一の樹を始源とする栽培品種のクローンであることが、1995年に明らかにされたと。和名ソメイヨシノの由来は、幕末のころに、江戸ので染井村で植木職人らによって売り出され、全国に広がったことにちなむ。江戸時代末期から明治初期に染井村(現在の東京都豊島区駒込・巣鴨付近)に集落を作っていた造園師や植木職人達によって育成された。初め、サクラの名所として古来名高く、西行法師の和歌にも度々詠まれた大和の吉野山(奈良県山岳部)にちなんで、「吉野」「吉野桜」として売られ、広まったが、藤野寄命による上野公園のサクラの調査によって、ヤマザクラとは異なる種のサクラであることが分かり(1900年)、この名称では吉野山に多いヤマザクラと混同される恐れがあった。このため、『日本園芸雑誌』において染井村の名を取り「染井吉野」と命名したという。開花期は全体的には3 - 4月。国内では早い、九州・四国地方や東京で、3月下旬頃に咲き始める。花弁は5枚で葉が出る前に花が開き、満開から1週間足らずで散ってしまう。花色は蕾では萼等も含めて濃い赤に見えるが、咲き始めは淡紅色で、満開になると白色に近づく。ソメイヨシノは開花後に花の中心部の色が徐々に変わっていきます。咲き始めた頃は中心がまだ白色(緑色)っぽいのですが、散り始める頃になると赤色に変わってきます。つまり、花の中心が赤くなっていたら桜が散り始めるサインといえます と。対岸のソメイヨシノ。毎年、開花しない樹が増えてきているのであった。病気に弱い性質も持つソメイヨシノ。折れた枝や枝の切り口から幹を腐らせる菌が侵入しやすく、樹齢50年を超えると幹の内部が腐ることから、「60年で寿命を迎えてしまう」という説も囁かれています。また、種で増えることができない園芸種のため、自然に新しい木が増えることもありません。第二次世界大戦からの復興や東京オリンピックに合わせて植えられたものが多いことを考えると、心配な時期に達しているのだと。引地川の遊歩道を上流に向かってさらに進む。しばし、キャプション無しで。「胴咲き桜」言うと。日本人が桜を好きな2つの理由は2つあると1つ目の理由は、桜は春の到来を象徴する花であること。四季がはっきりしている日本では、寒さが厳しい「冬」が終わり、年度が変わって様々な物事が新たなスタートを迎える「春」は心躍る季節。桜が満開になると、そんな「心躍る季節」の訪れを実感できることが、日本人が桜を好きな理由のひとつ。2つ目の理由は、「儚く美しい花」であること。何ヶ月も前から、桜が満開になる時期を心待ちにしていたにも関わらず、長くても2週間程度で桜は散ってしまいます。昔から日本人は「生命の儚さ」に美学を感じており、満開の桜の美しさが短期間で散って終わる「儚い花」であることも、桜が好きな理由のひとつだと考えられています t。 ・・・つづく・・・

2025.04.08

コメント(0)

-

丸の内周辺を歩く-7:明治生命館~静嘉堂文庫美術館~三菱1号美術館

「国道1号・日比谷通り」越しに「日比谷公園」、その先の西新橋方向のビル群を見る。「虎ノ門ヒルズ森タワー」も見えた。「東京会舘 本館」を見上げて。「丸の内二重橋ビル」の「日比谷通り」側の入口。皇居「二重橋」方向に行くにはこの横断歩道を渡って真っ直ぐ進むのであった。ズームして。その先にあったのが「明治生命館」そして「明治安田生命ビル」。ズームして。「明治生命館」は、1934年(昭和9年)3月、3年7ヵ月の歳月をかけて竣工した。設計は当時の建築学会の重鎮であった東京美術学校(現、東京芸術大学)教授※岡田信一郎氏。古典主義様式の最高傑作として高く評価され、わが国近代洋風建築の発展に寄与した代表的な建造物と言われている。※建築家・岡田信一郎氏/1883年(明治16年)東京生まれ。東大建築学科卒。大正から昭和初期にかけて、歌舞伎座、ニコライ堂修復、日本銀行小樽支店など、建設当時から話題になった作品を多く手がけた建築家。1945年(昭和20年)9月12日から1956年(昭和31年)7月18日までの間、アメリカ極東空軍司令部として接収され、この間、1952年(昭和27年)まで2階の会議室が連合国軍最高司令官の諮問機関である対日理事会の会場として使用された。マッカーサー総司令官もこの会場で開催された会議に何回も出席している。1997年(平成9年)5月29日、文化財保護審議会の答申によって、昭和の建造物として初めて国の重要文化財に指定された。1930年(昭和5年)9月に起工し、1934年(昭和9年)3月31日に竣工。「コリント式列柱」が特徴。巨大な柱の頭部にはアカンサス(葉アザミ)と幾何学模様を組み合わせた飾りが施されている。石材には細やかな装飾を彫り込む「粘り」のある岡山県北木島産の花崗岩「北木石」が使用されている と。「明治安田生命保険相互会社」と。「重要文化財」銘板と明治生命館の壁面と窓。1階ブロンズ製窓かざり。「明治生命館 重要文化財竣工 1934年(昭和9年)指定 1997年(平成9年)」「日比谷通り」側。前方の「パレスホテル東京」、「日本生命丸の内ガーデンタワー 」を見る。「明治生命館」の日比谷通り側の入口。正面から。美術館「静嘉堂@丸の内」では「歌舞伎を描く」👈️リンクが開催されていた。「静嘉堂文庫美術館」と。「2010年 日本建築学会賞」と「日本建築美術工芸協会賞」そして「建築業協会賞」。「2010年 日本建築学会賞業績 重要文化財「明治生命館」の保存・再生(明治安田生命ビル地区の再開発)。「日本建築美術工芸協会賞」。「2007 特別賞建築業協会賞明治安田生命ピル街区再開発建築主 明治安田生命保険相互会社設計者 株式会社三菱地所設計 株式会社竹中工務店施工者 株式会社竹中工務店 大成建設株式会社竣工 平成17年8月31日」この後に「歌舞伎を描く」展覧会を楽しんだのであったが、ブログアップは後日に。「三菱1号美術館」入口近くにあった丸の内ストリートギャラリー「澄川喜一」作「白のマスク 1969」。「日本の近代彫刻を代表する彫刻家で、東京スカイツリーのデザイン監修など環境造形も数多く手がけています。 《白のマスク》は、60年代半ばから70年代半ばまでに制作された「MASK」シリーズの一つで、アフリカの仮面や日本の甲冑への関心と、古代人の顔の復元に携わったことが、大きな発端となっています。作品上部には凹みとノミ跡があり、このシリーズ特有の有機的なかたちとシャープなフォルムが組み合わされています。彫刻の量感の強さを追い求めず、仮面や甲冑が内側(空洞)のかたちを想起させるように、彫刻の内部の構造を表面に出したいという作家の意図がこめられています。」と。「1号館広場」を散策。広場中央の噴水。移動して、「丸の内仲通り」方向を見る。「恋人たち 〈作:バーナード・メドウズ 1981年〉 」。《恋人たち》は、題名からも官能的なかたちの生き物を連想させる作品です。本体にあいている小さな穴は、目のようにも見えます。表面が鏡面のため周りの世界が映り込むので、外側から鑑賞しているのではなく、逆に作品の内側から私たちが覗かれているような感覚を覚えます と。「バーナード・メドウズ(イギリス)Bernard Meadows (British)恋人たち 1981The Lovers公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団蔵Collection of Chokoku-no-Morit Art Foundation主催 三菱地所株式会社Organaized by Mitsubishi Estate Co,Ltd.」「羊の形(原型) 〈作:ヘンリー・ムーア 1971年〉」。近づいて。「ヘンリー・ムーアは世界の近代美術シーンを代表するイギリスの彫刻家です。ムーアの作品は、人物や動植物など自然の形態からアイディアを得ています。展示している一号館広場はイングリッシュ・ガーデンをイメージされており、ムーアは屋外展示について下記のように語っています。「屋内の展示は一種のアカデミックな考え方に囚われがちですが、ひとたび野外に出て陽を浴び、雨に打たれ、雲の移り変わりを感じるときには、彫刻も生活の一部であるということがよくわかるのではないでしょうか。」と。「ヘンリー・ムーア (イギリス)Henry Moore (British)羊の形(原型) 1971Working ModelforSheep Piece公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団蔵Collection of Chokoku-no-Morit Art Foundation主催 三菱地所株式会社Organaized by Mitsubishi Estate Co,Ltd.」「拡散する水 〈作:アギュスタン・カルデナス 1977年〉」「アギュスタン・カルデナス(キューバ→ランス)Austin cardenas (Cuban/French)拡散する水 1977Water Unfolding公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団蔵Collection of Chokoku-no-Morit Art Foundation主催 三菱地所株式会社Organaized by Mitsubishi Estate Co,Ltd.」「三菱一号館美術館」を見る。「三菱一号館美術館」入口。「三菱一号館美術館」は、東京都千代田区丸の内にある美術館。大手不動産会社の三菱地所が運営する企業博物館で、同館の建物は丸の内最初の洋風貸事務所建築として明治時代に建てられた三菱一号館を同社が復元したものである。「異端の奇才 ビアズリー展」が開催中であった。「25歳で世を去った画家オーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley, 1872-1898)。この英国の異才は、ろうそくの光をたよりに、精緻な線描や大胆な白と黒の色面からなる、きわめて洗練された作品を描きつづけました。本展覧会は、19世紀末の欧米を騒然とさせたビアズリーの歩みをたどる、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(V&A)との共同企画。出世作のマロリー著『アーサー王の死』(1893-94)や日本でもよく知られるワイルド著『サロメ』(1894)、後期の傑作ゴーティエ著『モーパン嬢』(1898)をはじめとする、初期から晩年までの挿絵や希少な直筆の素描にくわえて、彩色されたポスターや同時代の装飾など、約220点を通じてビアズリーの芸術を展覧します。」と。「丸の内パークビルディング」の保存されている古い建物部分を「大名小路」側から見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.08

コメント(0)

-

丸の内周辺を歩く-6:第一生命館~帝国劇場~出光美術館~扇面

「丸の内 6th Street」を皇居上面に進むと右手にあったのが「第一生命館(だいいちせいめいかん)」。「第一生命館」は、かつて東京都千代田区有楽町にあった建築物である。別称には第一生命ビル、第一ビル、日比谷第一生命館などがあった。日比谷濠に面して建つビル。1938年に竣工し、第一生命保険本社としてのほか郵便局、貸ホール、女学校校舎、剣道場、警視庁仮庁舎、連合国軍最高司令官総司令部本部などとしても利用されて来た。今はだいぶ改装されていますが、内部は保存にされており、マッカーサー記念室など、歴史的な部屋があり、見応えあるのだ。「第一生命」。重厚な窓の面格子が。前方の「日比谷通り」を渡る。「日比谷濠」前から「第一生命館」を振り返る。江戸時代には古河藩土井家上屋敷の跡地にあるのが「第一生命館」とのこと。下記写真はネットから。古河藩土井家は徳川家康の家臣の土井利勝に始まる。下総国佐倉より16万2000石で古河藩主になったのは1633年 (寛永10年) 。利勝は徳川家康の落胤とする説もあり、徳川秀忠の守役を務め、大老本多正純の失脚後は利勝が幕府の最高権力者となり、家光の時代に大老・老中として幕政を統括していたが、徳川忠長の謀反に連座したとされ改易となった。古河藩土井家は五代まで続くが、1681年に移封となる。1762年に再度古河藩に復帰して明治維新まで続いた。明治維新後、古河藩土井家上屋敷はそっくりそのまま工兵第一方面本部として使われていた。工兵方面とは6つの方面に分けられており、第一方面は東京、第二方面は仙台、第三方面は名古屋、第四方面は大阪、第五方面は広島、第六方面は熊本を管轄し、当初は兵舎等の建築を担い、砲台などの築城工事を実施していた。この場所にあった工兵第一方面は東京湾砲台建築を担っていた。1897年に工兵方面は廃止され、新設の築城部が砲台建築業務を担うことになる。引き返すと、「日比谷通り」側のビル入口。「第一生命保険相互会社」と。1902年(明治35年)、日本で最初の相互会社「第一生命保険相互会社」を設立。「弊社は2010年4月1日をもって株式会社となりましたが『第一生命保険相互会社』の表示は創設者矢野恒太による直筆であり、株式会社となっても日本で最初に相互会社を設立し当時からのお客さま第一主義の精神を持ち続けることを企図しモニュメントとして残しております。 第一生命保険株式会社」「竣功 昭和十三年十一月設計監督 渡邉 仁 松本興作施工受託者 株式会社 清水組」再び直角に西方向に曲がった「日比谷濠」を見る。再び窓の面格子を。ビルの内部に入ると正面にあったのが「第一生命 サラっと一句! わたしの川柳 コンクール」の発表パネルが。「第一生命 サラっと一句! わたしの川柳 コンクール」「2024年 サラっと一包!わたしの川柳コンクール優秀100句」「地元サラ川2024 結果発表!」そしてビルの壁に展示されている絵画を追った。「水野里奈みてもみきれない。VOCA展2015 VOCA奨励賞」「平子雄一 Lost in Thought」。「平子雄一Lost in ThoughtVOCA展2013 VOCA奨励賞」「東島毅 BB_007 / BB_008」「東島毅BB_007 / BB_008VOCA展1996 VOCA賞」2階への階段。「第一生命ビル」内部案内図。「太郎千恵蔵 Desire Of machine / Between four eyes」「太郎千恵蔵Desire Of machine / Between four eyesVOCA展1998 VOCA奨励賞」「大東忍 風景の拍子」「大東忍風景の拍子VOCA展2024 VOCA賞」「川内理香子 Raining Forest」「川内理香子Raining ForestVOCA展2022 VOCA賞」「東京都選定歴史的建造物DNタワー21(旧第一生命館)所在地 千代田区有楽町一丁目13番1号設計者 渡邉 仁・松本興建築年 昭和13年(1938)」皇居のお堀端に臨んで建つこの建物は、古典的骨格をもちながら、装飾を排し、稲田産花崗岩による重量感のある壁体で構成されている。建物の意匠は西洋建築の名手と言われた渡邊仁の作品で、無表情ともとれる表現の中に力強さを感じさせる。技術的には我が国最初の潜函(せんかん)工法で地下4階まで掘り下げられ、都市防空の上でも十分爆撃に耐える建築と言われた。戦争中は屋上に高射砲陣地が築かれ、戦後は連合軍総司令官(GHQ)がおかれ、マッカーサー総司令官の執務室が残されるなど、日本の昭和史を彩る建物とも言える。東南側に隣接していた農林中央金庫旧有楽町ビル(渡邊仁設計による古典様式建築)とあわせ、皇居側の形態保存、さらに農林中央金庫側の外壁保存を伴って、歴史的建築物保存による特定街区の適用を受け、DNタワー21として再生された。 東京都】「竣工 平成七年九月設計 清水建設株式会社一級建築士事務所施工 清水建設株式会社」 これは?上部からの垂れ幕等の固定用か?「第一生命ビル」を見上げて。その隣、「丸の内5th st」の先にあったのが「帝国劇場」。「千代田区 総合防災案内板」。「現在位置」はここ。「帝国劇場」入口。「帝国劇場」。「帝国劇場」は、東京都千代田区丸の内三丁目にあるプロセニアム形式の劇場である。1911年(明治44年)3月1日開場、3月4日に杮落し公演の初日を迎えた。1940年(昭和15年)以降は東宝が運営している。収容人数は1,897人。帝劇(ていげき)の通称で知られる。「出光美術館」は建替のため長期休館中とのこと。「帝劇ビル」入口。「翁面」。「”翁面”に就いて “翁面”は明治44年3月1日に開場した旧帝国劇場の舞台に向かった真上プロセニアムアーチの正面に飾られていたものでございます。爾来風雪50年格式高く由緒あるこの劇場の舞台を見守って参った“翁面”ではありますが昭和39年1月31日その旧帝国劇場を取りこわすに際し歴史を飾る記念の品として保存をなすために取外されました。」「CONCERT『THE BEST New HISTORY COMING』」ポスター。最高のキャストとたどる帝劇ミュージカルの歴史。燦然と輝く唯一無二のプレミアムな空間。2025年2月帝国劇場にて開催!と。

2025.04.07

コメント(0)

-

丸の内周辺を歩く-5:東京国際フォーラム ガラス棟(3/3)

1Fからエスカレータを利用しB1Fへと向かう。エスカレータの途中からガラス棟を見る。エスカレーターの降口の先のフロアーにはA、B、C、D、Fの各ホールへの案内が。地下1階・B1F案内図。左側には、エレベータホールが。ホール棟とは4階、5階、6階のブリッジで接続されているようであった。4階連絡橋・ブリッジを。ズームして。一番奥にあったのが「CAFE LEXCEL」。振り返って。4階、5階、のブリッジを見上げる。ズームして。そしてエレベータを利用して7Fへ。エレベータ内部。7Fの北側を望む。7F通路から。巨大な船底のような形をしたアトリウム空間をもつ「ガラス棟」。ズームして。壁面に使用されているガラスは、実に約2,600枚。全長約207m、最大幅約32mのスケールに圧倒されるのであった。また、ガラスを通してたっぷりと降り注ぐ柔らかい太陽の光が、建物内全体を包み込んでいた。壁や床に映し出される光と陰が織りなす模様は、まるで空間を彩るアートのようであった。7Fにあった中華料理店「東天紅」。再び4階、5階のブリッジを見下ろす。左側に7Fからのスロープに、6Fからのブリッジが繋がっていた。船底を見上げるが如くに。1階までエレベータで下りて。東京国際フォーラムで稼働中の警備ロボット「SQ-2」。「SQ-2」👈️リンク 製品仕様。そして屋外にあった芸術作品。「安田侃 意心帰」カッラーラ産白大理石。155.0×340.0×240.0cm 1991年。イタリアと日本を中心に世界的な活動を続けている安田侃は、大理石を用いて人間の背丈を超えるサイズの彫刻を多く制作しているが、いずれの場合も見る者を威圧して遠ざけるのではなく、近寄って手を触れたくなるような誘引力を有している。1995年には、制作の拠点を構える北部イタリアの街ピエトラサンタより「世界のピエトラサンタ:ヴェルシーリア国際賞」を授与された。これも芸術作品。「アンソニー・カロ バルセロナ・バラット」鉄に錆加工とワックス塗装右手前方に「三菱一号館美術館」と「丸の内パークビルディング」。地上 34階・地下 4階・塔屋 3階。近づいて。左手に「東京国際フォーラム Hall A」入口。「hall A」。「SKY BUS」ダブルデッカーのオープントップバス。♢運行期間:3月17日(月) ~ 4月6日(日)♢料金(税込) 大人:2,600円 / 子供:1,300円♢所要時間:約60分♢発着場所:丸の内三菱ビルディング前1番バス停(〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2)左手に「東京国際フォーラム Hall C」入口。JR有楽町駅が左手奥に。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.04.06

コメント(0)

-

丸の内周辺を歩く-4:東京国際フォーラム ガラス棟(2/3)